第二屆台北數位藝術節《玩開》 (penplay)

2th digital Art Fastival Taipai 2007 penplay

➽ 展期 Duration:2007/11/23 – 2007/12/02

➽ 開幕 Opening:2007/11/23 19:00

➽ 地點 Venue:西門町紅樓

➽ 關於玩開

市長的話

玩開數位美.建構新媒體之都

台灣在科技上的發展成果已普遍在國際上受到矚目,台北的數位科技與藝術環境亦領先全國,台北市希望以內湖科技園區、南港軟體工業園區相關科技產業的資源為後盾,聚集台北市立美術館、台北當代藝術館、台北國際藝術村以及明年即將開館的台北數位藝術中心的創意能量,達到數位藝術與產業技術的多面向整合。

歐美國家和亞洲發展國家,紛紛投入數位相關藝術與產業,環視台灣周圍:上海電子藝術節、香港微波國際新媒體藝術節皆在近期舉辦,日本大型企業主動投資推廣數位藝術,韓國政府全力推動數位遊戲產業,中國大陸亦已規劃投資多媒體藝術。台北是台灣高科技發展重鎮,為建構新媒體之都,策辦「台北數位藝術節」、「台北數位藝術獎」、「數位藝術評論獎」,期望連結國際數位藝術網絡,鼓動國內數位創作力,創造吸磁作用,產生數位創作人才及資源群聚效果,藉以掌握數位美學體系的發言位置,進而掌握亞洲藝術的關鍵節點,擠身數位藝術的全球網路中,取得新興媒體藝術的主導權。

台北數位藝術節以最具國際化的數位觀點、宏觀的藝術視角及開放性的角度,連結影像、聲音、網路、裝置跨學科領域創作的所有可能藝術形式,引進最新的數位藝術發展趨勢與觀念,架構台北與國際的交流平台,也提供台灣創作者展現創意的舞台,積蓄台灣數位藝術發展的潛力與能量。值此數位藝術節,特邀請市民一同掌握新媒體未來趨勢,建構數位文化城市,「玩開」數位藝術新世界!

郝龍斌

局長的話

玩入創意生活.開闊數位文化

台北市推動文化創意產業政策已行之有年,也讓文化創意產業成為城市經濟發展的一大重心,文化創意內容包羅萬象,尤其是一向自許以數位科技為世界先驅者之一的台北市,更積極促進異業結合,讓數位藝術活耀地展現出各種創意。過去台北每年數位內容展示皆以商業為主,近年則積極規劃數位與藝術的整合,並期以創造巨大經濟發展,有效帶領產業成長。2007第二屆「台北數位藝術節」則以更多元的新意、更深入的文化思想、更開放的整合創作,從數位生活中脫穎而出,展現數位藝術的生命力。

數位藝術是跨領域的創作,藝術、學術、產業、官方的跨界合作,推動的不只是藝術創作的昇華,也加深了政府資源與民間創意的活化,一方面提升政策效率,一方面培養出源源不斷的創意人才,而從當今數位藝術家中,也可看到許多數位藝術作品商品化成功的例子,成為文化創意產業的要角。

台北數位藝術節的藝術家們運用數位藝術影音裝置的互動力,敏感地傳播出他們對人性的關懷與對社會的觀察,以各式的媒材傳達創作內涵,成為最有親和力的作品,觀眾在展場經由觸、碰、玩…等等方式,用不同方式領略數位藝術多面向的魅力,讓藝術文化確實地深入民眾生活。

台北位於亞太地區中心樞紐,在華文社會中擁有多元和開放的社會文化性格,相較於亞洲其他國家,在吸收與延伸新意上展現了更快速、更創新的文化產業成果,此外在中央政府推動的「文化創意產業」及「數位內容產業」兩大計畫中,台北數位藝術節已成功結合這兩項計畫的宗旨,本局也將在未來四年中加強整合民間能量、企業資源、及中央政策資源,成就雄厚的藝術內涵與科技規模,實現數位是好玩、美好的藝術,而數位藝術將是「玩開」新介面的一條無限光纖,這條光纖則從你我身心開放的端點,將文化創意產業拉進每一個Openplay的彼端。

李永華

﹉﹉﹉

策展論述

2007台北數位藝術節「玩開OPENPLAY」文︱張賜福 第二屆台北數位藝術節策展人

數位藝術與生活結合

近年來,數位藝術已經成為各個領域的流行語,其表現形式的多變與內容意涵的豐富,使其不僅成為最富親和力的表現媒介,更是兼具深邃與新穎的藝術概念。數位藝術全面觸發了感知經驗的重新啟動,無論是創作者的興奮心情或是觀眾的樂觀期待,都能在此獲得適當的回饋與啟發。

憑藉其高度的渲染張力,數位藝術已超越過去任何一種藝術形式與派別,為我們帶來的最普遍且直接的創意分享迴路。也就是說,現在就是數位藝術與生活結合的時代,不用等待未來。

認知模式的全面更新

數位藝術蓬勃發展的趨勢中,美學上的思維與評論也同步反應著當代認知模式的更新,而這種當代潮流的廣泛參與的情況,與過去思潮迥異之處就在於全面性的參與而非由少數菁英所組成的論壇。

由於數位化工具與全球資訊網路的同步傳播,世界不但轉化為一連串可以複製的數碼,更因為時空概念的壓縮,讓我們已然置身人類文明以來最普遍化的質變之中。檔案藉由分散式的儲存與下載模式在網路上複製流通,巨大的運算式也可利用電腦資源分時處理,形成無限大的超級電腦,我們每天都在這樣的數位時代中共同演化。

機械時代文明進化的類比軌跡,已經不足以延伸詮釋數位時代的進化速率及其圖例,而此時所謂的藝術究竟如何表現其時代的面貌,突然成為一個難以在歷史經驗中找到合理論證的全新命題。

與其建立美術史的脈絡與詮釋系統,倒不如改以輕鬆的心情,直接去感受數位藝術究竟能為我們帶來何種陌生的經驗,並且享受在生活中偶然相遇的驚喜。

開放的心態與新的內容

數位技術與概念對於藝術創作而言,既可以說是一種形式上的創新,也可以說是一種內容上的進化。所謂形式上的創新是顯而易見的具體事實,隨著技術的更新,藝術表現的手法當然新穎,作品也能擁有更多樣化的發展潛力。但我們更關心的是數位概念為藝術創作所開拓的新境,即內容上的進化才是數位藝術真實的生機,否則較之於數位化的全世界,所謂的數位藝術到底有何值得自詡不凡的成分?

開放的心態是數位時代的必然結論,我們也已經非常習慣於隨著數位工具與網路的普遍應用,來自世界各角落的創意不斷熱情上演,彼此交換信息。創意的成果已經不限於在美術館的主題展覽中才得以分享,而是藉由鍵盤滑鼠的操作在螢幕上具體呈現,並藉由多樣性的媒體重覆傳遞其內容,擴張其影響力。不但觀眾與創作者的距離驟然接近,其彼此之間的界線也越來越模糊,觀眾隨時都可能變身成為另一位新的創作者,如此自由創作與分享的情況,正是我們這個時代的主流趨勢。

創意分享的藝術節慶

開放的心態,既是數位時代的必然結論,當然也是台北數位藝術節活動的前提。數位藝術作品大多不用先自備背景知識即可親近與欣賞,不會與觀眾產生隔閡,是最貼近大眾的藝術形式。並且,藉由豐富多樣的展演活動讓民眾能有機會參與,充分利用數位藝術的互動特性、平易詼諧的表現手法,最能貫徹藝術生活化、娛樂化的理想。節慶式的活動強調此一特性,以開放的態度提供參與者最多的互動機制,同時也是創意分享的最佳管道。

此次藝術節包括了國際邀請展、台北數位藝術獎、數位藝術表演與創作論壇等四大主軸。除了邀請國際性深具代表的藝術作品與表演,提昇本活動的國際能見度之外,另一方面,玩創意早就不只是藝術家或專業工作者的專利,我們希望藉由無條件限制的徵件活動,讓台北數位藝術節成為國內外創作者交流觀摩的平台。這個活動的意義,不再只是一個藝術展覽,而是大家都有機會表現自己的共同舞台,只要擁有創意與實踐力,每一個人都有機會變成展出的藝術家,以最自然的態度表現自己的創意。

當然,一般觀眾仍然得以藉由親身參與這場藝術節慶活動,感染創意分享的樂趣,在生活之中的處處增添驚喜。

玩得開心、盡情發揮

人類文明進化的目的絕非不斷提高生產力,而應該是回歸人性化與自在快樂的生活。數位時代高效率的生產工具已經提供了全新的實踐力,同時也有助於我們有更多的閒暇時間分享生活創意,其發展模式是透過網路的連結,讓每一個節點各自演化,並能共同營造美好的願景。

由創意的萌芽到付諸實踐的過程中,保持輕鬆的的心態經常是創新發明的必要條件,無論是產品研發或是藝術創作,我們已經對思想創意將帶來更優秀的品質有所共識,此時提高生產力與維持開心的生活已成為互為表裡的概念,而盡情發揮創意正是各領域活力的泉源。

透過數位化科技、藝術、人文與科學的結合,可以激發出更多的創意和可能性。以數位藝術的科技理性,融合感性的人文關懷,展現台灣的文化、藝術與創意產業的豐富面貌。在逐步建構屬於台灣特色的文化產業的同時,也達到與國際接軌的終極目標。

國際視野與本土特色

由於台灣位處東西文化的轉運重要地理位置樞紐,擁有多元化的社會、優質的文化、豐富的生活形態與創新的環境,配合台灣文化的強烈海洋性格,在常年累積下來的成熟商業活力與豐富的國際視野,提供了我們建構人文環境的新契機。

我們已經熟悉台北有眾多以產業為主的國際級展覽活動,而一個能代表台北的數位藝術盛會,將來自全世界的代表性作品齊聚一堂,將更具有指標意義,讓台北成為具有內涵的數位城市。一個國際性的數位藝術節活動能建立城市的特色,不但能吸引來自全世界的目光,活潑熱鬧的系列活動推廣表演,將國際知名藝術家與作品齊聚台北,與市民共享創新的世界潮流。

同時,國內擁有的世界一流的資訊環境,更是發展創意加值的最大助力。例如:台灣在數位落差的程度上是全球最低的地區,台北市2006年就曾以完備無線網路建設,被國際權威機構評選為全球最聰明的城市之一。這樣的環境下所培養的人才,即將在不久的將來,在這一波知識經濟的巨浪上,展現無限的創造力與帶來實際的利益。

具有本土特色的國際視野正是台北數位藝術節的價值之所在,我們一方面引進最新的世界潮流,一方面也結合國內相關資源,提出適合本土發展所需的企劃,達成數位藝術與資源整合的目標。

積極參與、分享成果

台北數位藝術節不僅是一個藝術展覽,更是定位在走出美術館、走入人群的綜合性展演活動。因此在活動的策劃上,是要將數位藝術透過具親合力的表演藝術、誘發遊戲動機的互動作品,以及透過網路延伸擴大參與藝術節的族群。這些活動設計的元素,都在鼓勵所有市民積極參與這個分享創意的節慶,無論任何背景觀眾,都能從活動中感受到歡樂的節慶氣氛、分享豐收的成果。

﹉﹉﹉

策展團隊

策劃團隊為以「在地實驗」為基礎成員之專業團隊。「在地實驗」為台灣唯一以新媒體創作為主體的展覽空間。以影像、聲音創作及推廣為主的多元數位科技藝術產業,協助策劃科技展覽,且提供場地為年輕科技藝術創作者的展演空間和技術設備的支援,至今在台灣數位藝術史已有一席之地。建立藝術網站,除了提供其他藝術展場掛設網頁之外,並有採訪記者以專業角度報導當代藝文活動。

網站經營

網站以提供更完整擴大的台灣當代數位藝術創作報導為目標,運用網路無限傳播的特性,讓所有網路使用者皆能從在地的網站讀取豐富的影音紀錄資料。

專業策展

策劃數位科技藝術與產業的大型展覽,吸引較一般藝術展覽更大層面的觀眾群。策展團隊曾企劃執行2004漫遊者國際藝術大展、2005異響聲音藝術展、2006第一屆台北數位藝術節等展出。

﹉﹉﹉

組織架構

第二屆台北數位藝術節工作團隊

總監:李永萍

文化局工作小組:楊秀玉、李岱穎、鍾秀芳

召集人:黃文浩

策展人:王福瑞、張賜福

在地實驗工作團隊:游素清、李莉玲、陳啟耀、王啟真、張余健、 陳盈孜

展覽顧問:許素朱、石瑞仁、陶亞倫、蔡政宏

展場設計及技術執行:朗機工

視覺設計:林昆穎、陳志建

網站製作:張惟翔

翻譯: 游素清

短片製作:陳啟耀

➽ 國際展覽

➮ 作品介紹 1

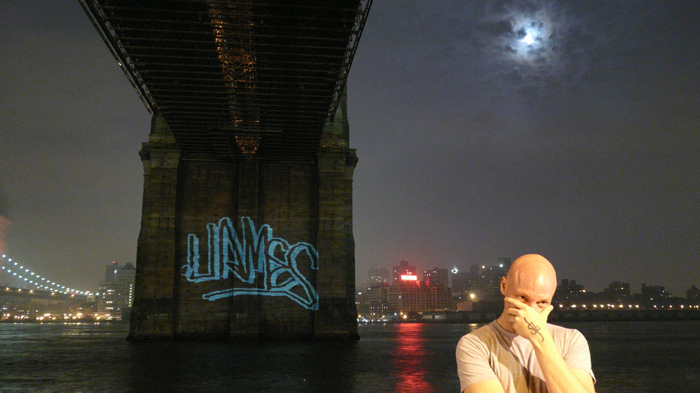

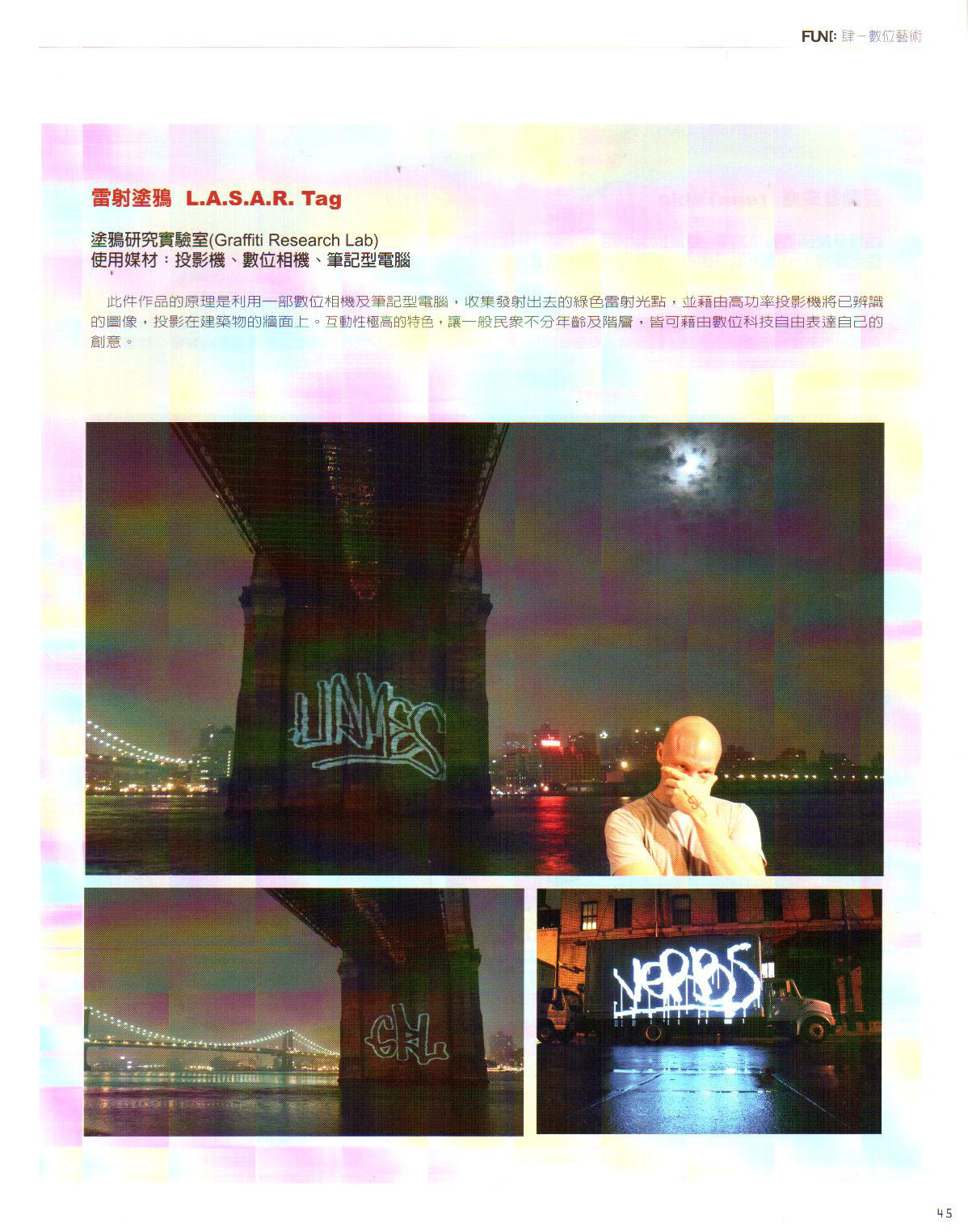

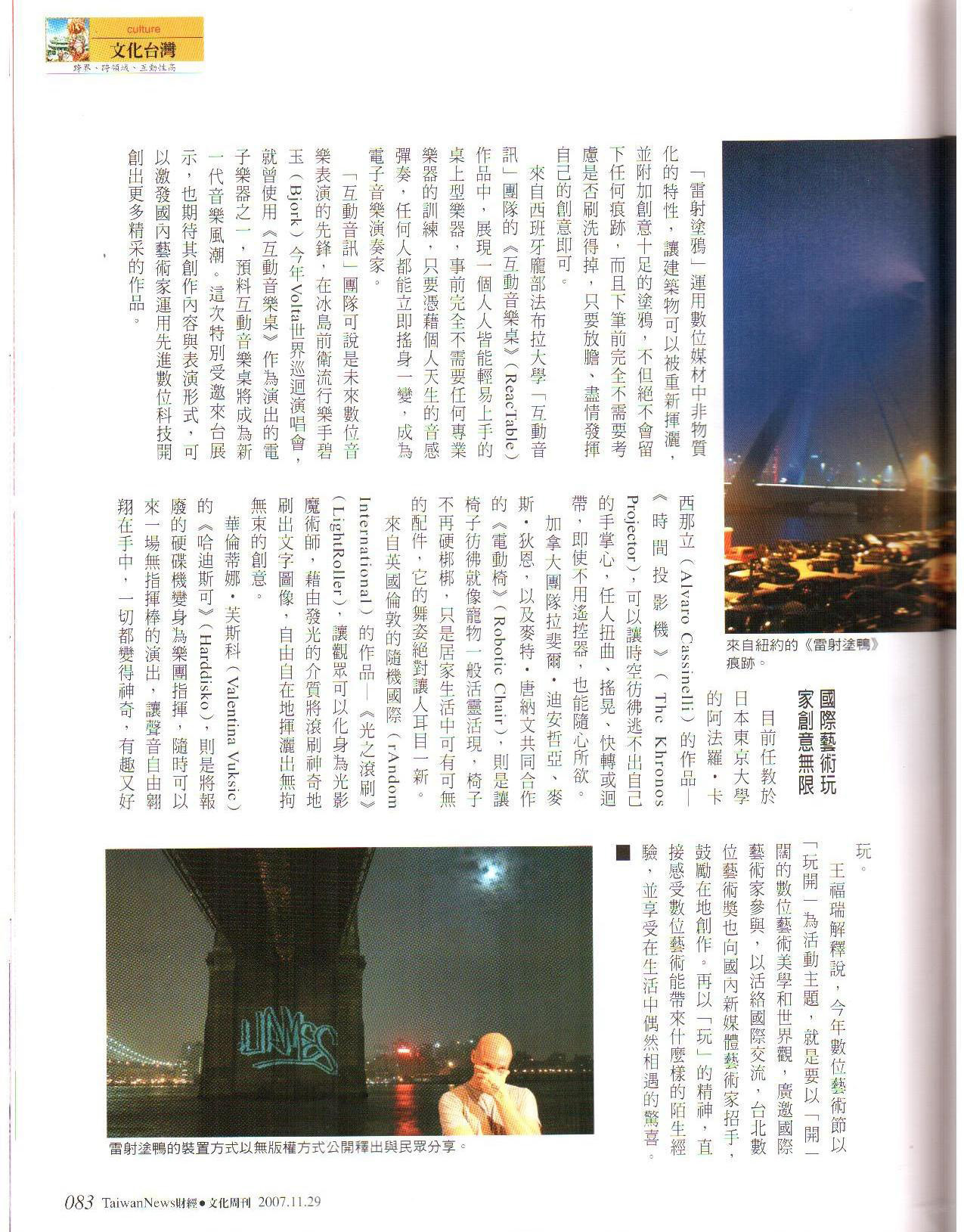

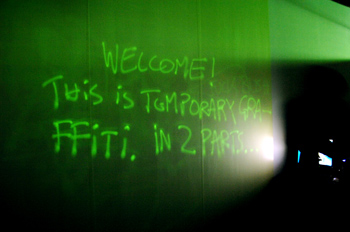

雷射塗鴉 L.A.S.E.R. Tag

詹姆斯˙包德利/伊凡˙羅斯 James Powderly/Evan Roth (美國USA) 塗鴉研究實驗室 Graffiti Research Lab

成立於1996年的「目之光開放實驗室」藝術及科技中心是非營利導向的機構,長年以來培養藝術創作者及發展新媒體藝術為成立宗旨。塗鴉研究實驗室是該中心數個實驗室其中的一個,致力於提供一種開放共享的塗鴉設備,以提供作家、藝術家及民眾表達他們對城市的獨特觀點。塗鴉研究實驗室的目標是以個別的技術授權方式引發獨特的變化、並改造他們周圍的商圈和大眾文化。

《雷射塗鴉》(L.A.S.E.R. Tag)是利用數位相機及筆記型電腦,辨識雷射光筆投射的綠色光點,並藉由高功率投影機將已辨識的圖像,投影在建築物的牆面上。作品影像根據雷射筆畫過痕跡,投射出像噴漆一般且有漆液流下線條的效果,如同街頭塗鴉一般,但不會永久留下痕跡,民眾可以把個人想法和意見塗鴉在工業機具、高山、高塔、橋、高樓大廈上或其他有趣的物體上。雷射塗鴉裝置的製作方式以無版權和無專利方式公開釋出分享,鼓勵有興趣的民眾和駭客免費使用修改並分享他們獨創的雷射塗鴉設計。《雷射塗鴉》已經在紐約、墨西哥城、巴塞隆納和布達佩斯等城市塗鴉投影。

詹姆斯‧包德利

詹姆斯是業餘藝術家,從事機器人、塗鴉、刺青、化學、和網路藝術創作。他持續開發實驗性創意科技和媒體,供大眾使用。詹姆斯曾是 Honeybee Robotics 的技術發展總監,該公司為美國航空暨航太總署在曼哈頓的承包商,並參與火星探測車岩石鑽磨器開發團隊,也曾為了惠特尼美國藝術博物館的 Diller + Scofidio 回顧展,建造一部鑽牆機器人。詹姆斯現居住於布魯克林區,任教於帕森設計學院的通訊設計及科技系。

重要展演及獎項

2008 美國MOMA當代藝術館

2008 美國日舞影展

2006 奧地利電子藝術節傑出獎(表揚他共同參與創立塗鴉研究實驗室)

2005 目之光開放實驗室 (Eyebeam R&D OpenLab) 研究員

伊凡‧羅斯

羅斯是媒體創作人,擅於在流行文化和都市環境中運用科技。羅斯擁有帕森斯學院藝術學碩士學位,現於該學院教授視覺化設計和希臘塗鴉。此外他也是目之光開放實驗室的資深研究員;該實驗室主要在於研發開放共享的創意科技,供大眾使用。伊凡現和他的女朋友及愛貓同居在布魯克林區,他喜歡在閒暇之餘違反著作權法和破壞公物。

塗鴉研究實驗室

塗鴉研究實驗室致力於提供塗鴉作家、藝術家、惡作劇者和抗議者開放共享的設備,以便於他們從事城市通訊。塗鴉研究實驗室的目標在於讓個人能利用科技工具,以創意和相當於廣告商和官方的規模,改變周遭環境,將公共空間自商業文化解放。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 2

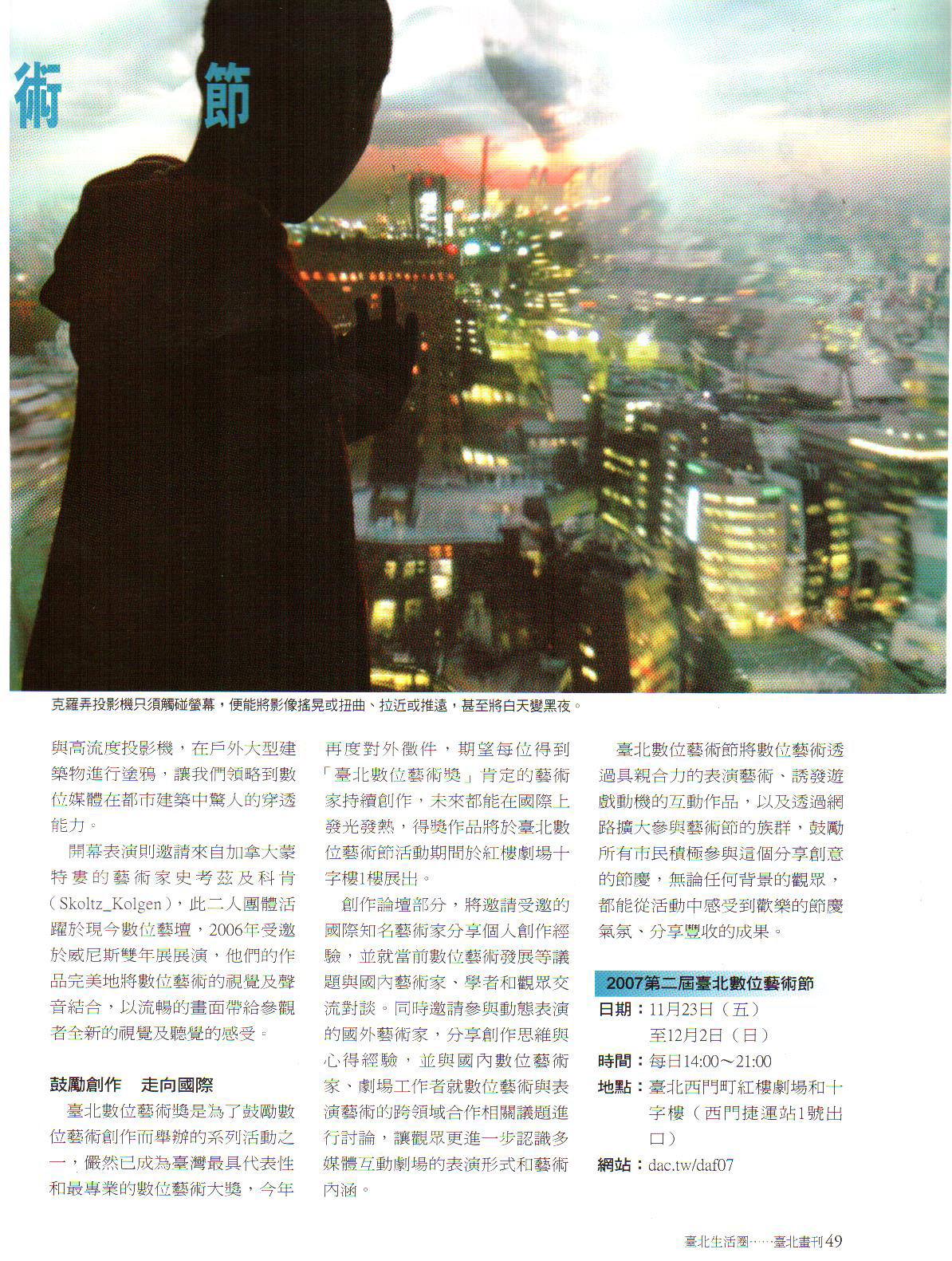

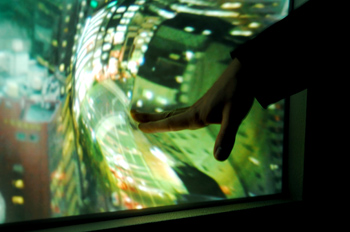

時間投影機 The Khronos Projector

阿法羅˙卡西那立Alvaro Cassinelli (烏拉圭 Uruguay)日本東京大學–石川並木小室研究室Ishikawa-Namiki-Komuro Lab – The University of Tokyo

阿法羅˙卡西那立(Alvaro Cassinelli)於1972年出生於烏拉圭,於巴黎完成大學及碩士學位,並於2000年完成巴黎第四大學的物理博士學位。現為日本東京大學資訊科技研究所助理教授,石川並木小室研究室的研究助理,於2005年創作《時間投影機》作品,同時獲得日本媒體藝術祭藝術類大獎。

《時間投影機》可讓參觀民眾體驗突破傳統的影像控制、透過一種嶄新互動的操作形式:藉由觸碰螢幕,參觀民眾即可同時將影像快轉或倒退,例如:隨心所欲地將選取的影像搖晃或扭曲變形、快轉或迴帶、將影像拉近或推遠、從白天的景像推向夜景等。以互動方式將影片中剪輯的各段時空資料重組處理成二維的時間序,同時藉由具體又具人性化的人機介面,使觀眾透過自己的手實際深刻地感受時空實體的塑造。

這是第一件以互動方式來隨意操控影像「時空」順序的裝置作品,以這樣的形式而言,《時間投影機》可視為人類能依自己的速度節奏和意志將影像時空順序重塑探索的一種研究介面,也可視為將一般影像重製成即時互動的立體影像機器。 註:Khronos來自於希臘神話,意指「時間」。

卡西那立於1972 年出生於烏拉圭,旅居法國時取得電信工程學位和物理學博士,現為日本東京大學石川並木小室研究室副教授,致力於發展新成立的超意識團隊 (www.k2.t.u-tokyo.ac.jp/perception/)。卡西那立目前的研究主要在於人類與電腦介面,以加強人類的溝通和表達。他熱衷於在科學和藝術的邊界領域研究。

重要經歷、展演及獎項

2007 與喬特倫 (Chatelain) 教授和D.真鍋 (D. Manabe) 一同參與視聽表演 《dischorde》,日本東京都現代美術館

2006 《時間投影機》,奧地利林茲電子藝術節互動藝術部門榮譽提名

2005 《時間投影機》,日本第九屆日本媒體藝術祭藝術類大獎

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 3

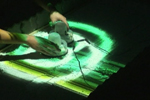

光之滾刷 LightRoller

史都華‧伍德/漢尼斯‧柯奇/弗羅‧歐特卡爾斯Stuart Wood/Hannes Koch/Flo Ortkrass (英國 UK) 隨機國際 rAndom International

隨機國際

隨機國際過去的重點主要在於數位和類比領域的爭議。他們在科學、藝術、和設計的邊緣領域探索和研究,發展出一系列的裝置和科技,重新詮釋數位「冰冷」的本質和強調類比,這些創作通常都需要觀賞者實際操作。他們的作品大多以互動、實驗為主。隨機國際與全球各地不斷發展的客戶合作,共同創作互動式和實驗性的裝置和產品。

「隨機國際」( rAndom International)是由史都華‧伍德(Stuart Wood)、漢尼斯‧柯奇(Hannes Koch)、和弗羅‧歐特卡爾斯(Flo Ortkrass)在2002年成立的創意團體。他們居住在倫敦、於布里克斯區經營工作室。「隨機國際」作品通常著重於數位和類比的爭議上,他們打算將匿名消費(the consumption of anonymous)、永續生產和數位資訊轉為實用、實際操作和一次性的經驗。在他們的作品裡,科技是不容否定的,但科技需要為打破簡單和創新之間而反覆思考。

《光之滾刷》( LightRoller )是「隨機國際」由《像素滾刷》(PixelRoller)延伸創作的最新作品。透過看似普通的油漆滾刷,藉由會發螢光的化學介質牆面,隨意塗刷就能刷出數位化的文字或圖像。就如同這是一個手拿式奇幻顯示機,經由自己的手,隨意刷出想要的圖像文字,不過光感所成像的圖像,會隨著時間而消逝。《光之滾刷》沒有物質性的負擔,卻可產生無限的創造性。

伍德、柯奇、和歐特卡爾斯於 2002 年取得布魯內爾大學產品設計理學士學位。柯奇及歐特卡爾斯先後於 2004 及 2005 年自皇家藝術學院取得設計產品文學碩士。伍德於 2005 年自皇家藝術學院取得互動設計文學碩士。隨機國際在 2007 年建築公會暑期學校中開設教學課程,並於 Ravensbourne 通訊學院授課。該組織也和設計師約根‧貝 (Jurgen Bey) 和馬丁尼‧根培 (Martino Gamper) 合作,於倫敦皇家藝術學院創立 Platform 2。

重要展演及獎項

2008 設計《彈性心境》,紐約 MOMA 當代藝術館

2007 台灣台北數位藝術節

2007 紐約克里思夫‧亨利畫廊 (Christopher Henry Gallery)

2007 倫敦阿利西亞‧哥德畫廊 (Alexia Goethe Gallery),

2007 《V&A 深夜星期五》,倫敦

2006-7 與英格‧默拉 (Ingo Maurer) 共同創作《司巴奇歐‧克利茲亞》(Spazio Krizia),義大利米蘭

2006 Scope藝術博覽會,美國邁阿密

2006 英格‧默拉展示間,紐約

2006 Wallpaper*設計獎,英國

2005-6 iF設計獎,英國

2005-6 設計市集,倫敦設計博物館

2005 創意未來獎,英國

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 4

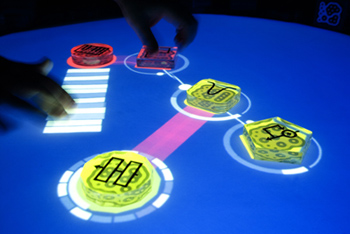

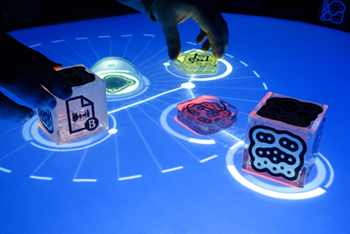

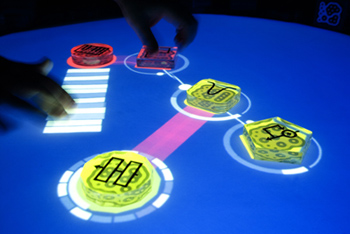

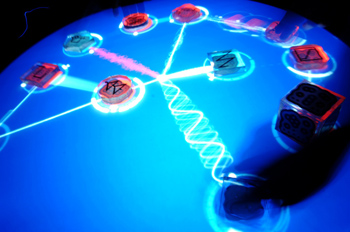

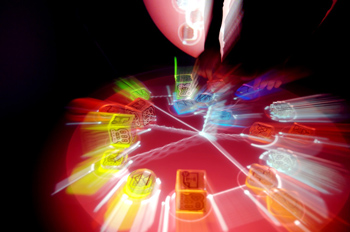

互動音樂桌 ReacTable

Carlos Lopez 卡羅斯˙羅培茲 (西班牙 Spain) 龐部法布拉大學–「互動音訊」團隊

Sergi Jorda, Martin Kaltenbrunner, Gunter Geiger, Marcos Alonso The Music Technology Group at the Universitat Pompeu Fabra

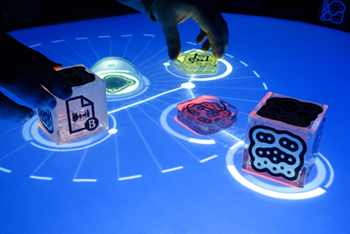

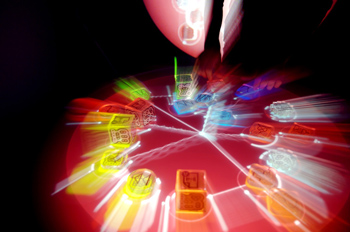

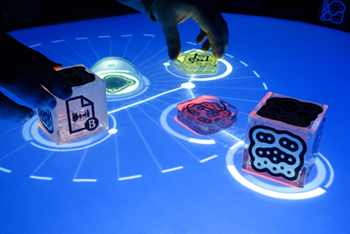

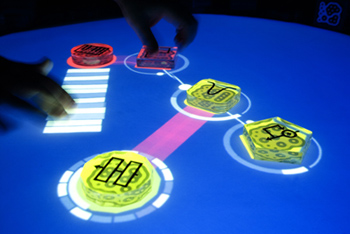

《互動音樂桌》( ReacTable)是由西班牙巴塞隆納的龐部法布拉大學Sergi Jorda博士帶領一群「數位琴匠」(digital luthiers)所組成的「互動音訊」(Interactive Sonic Systems)團隊所研發的互動電子樂器。此團隊主要研發重心主要是在人機互動樂器(tangible music instruments)與行動電子產品的音樂應用(musical applications for mobile devices)。

《互動音樂桌》( ReacTable)透過桌面多點的人機互動介面,讓參與者可一起同時互動合奏。桌面上不同形狀和圖案的塊狀實體,分別代表電子樂器的一些基本模組,例如:音頻產生器、濾波器、調變器等,藉由不同模組的連結與每個模組數值的改變,可以演奏出多樣與動態的電子音樂。半透明的桌面下是辨識每個模組物件圖案的互動系統,演奏者不需穿戴任何操控裝置,而且當演奏聲音的同時,演奏者也可以看到以具體影像投影到桌面的聲音「狀態」。此件作品的特色是:1.音樂桌旁或遠端參與的集體演奏。2. 有趣的聲音 3. 直覺的演奏。4. 適合新手,也適合專精的電子音樂家。作品高度的參與感,連嬰兒都能憑直覺音感與作品做趣味的互動。冰島前衛流行樂手碧玉(Bjork)2007年Volta世界巡迴演唱會,更使用《互動音樂桌》做為演出的電子樂器之一,可謂未來電子樂器的先鋒。

卡羅斯‧羅培茲在巴塞隆納展開音樂生涯,於數個樂團中彈奏吉他。他從 1996 年開始為企業創作舞蹈、劇場、和視聽表演音樂,合作對象包括 Sol Pico、Sergi Faustino 和 Los Corderos 等。目前他主要的工作為音樂製作人和DJ。

這個團隊是由 Sergi Jorda 博士率領一群「數位琴匠」而成立。「互動音訊」團隊現擔任西班牙巴塞隆納龐部法布拉大學視聽學院內的音樂科技小組。該團隊的主要活動集中於設計新音樂介面,例如行動裝置的實體樂器與音樂應用。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 5

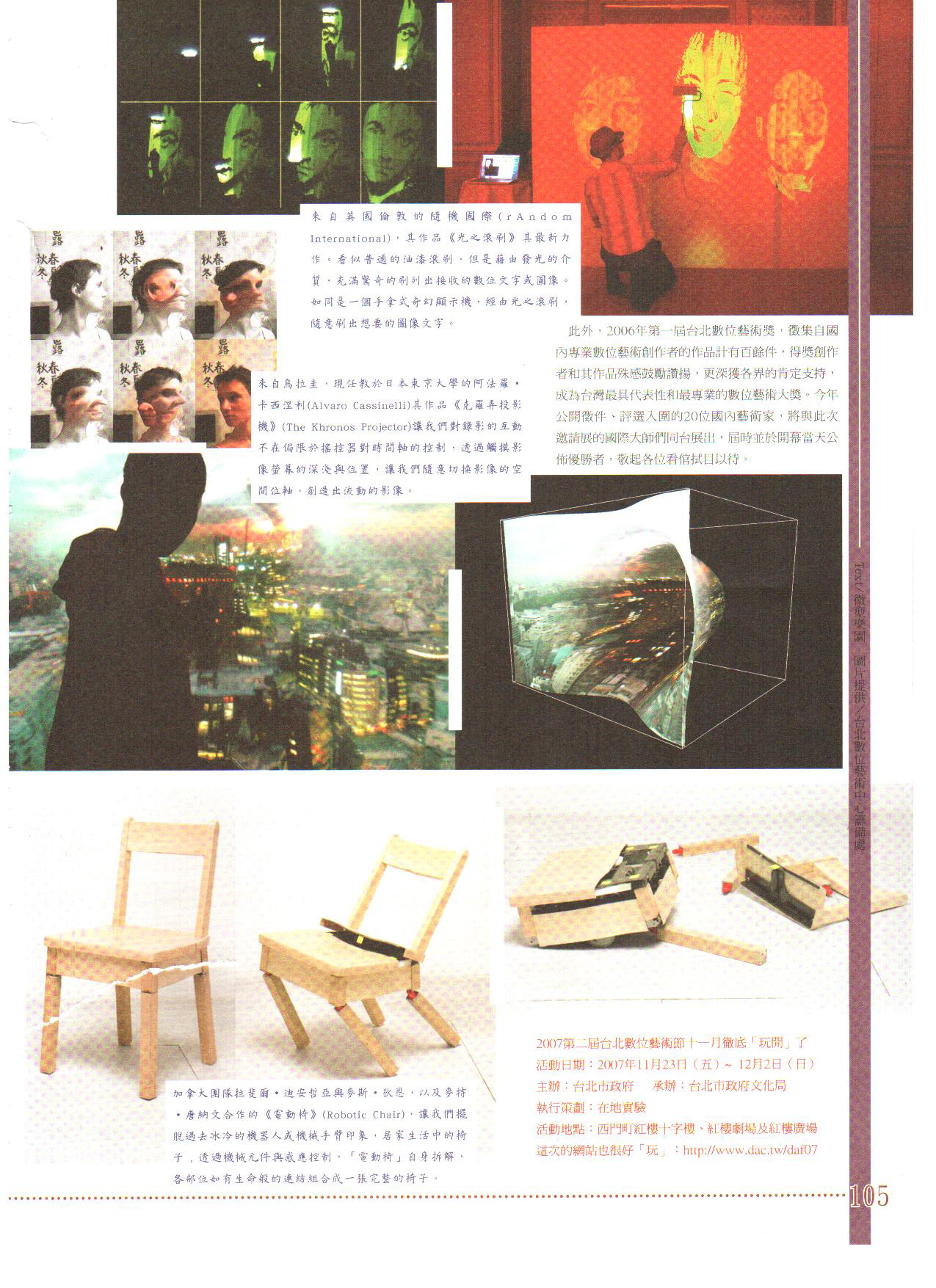

電動椅 The Robotic Chair

麥斯˙狄恩/拉斐爾˙迪安哲亞/麥特˙唐納文Max Dean/Raffaello D’Andrea/Matt Donovan (加拿大 Canada)

影片導演:彼得˙林區Peter Lynch

Film Director:Peter Lynch

Courtesy of Nicholas Metivier Gallery, Toronto

Photos: Nichola Feldman-Kiss

麥斯˙狄恩與拉斐爾˙迪安哲亞,以及麥特˙唐納文合作的作品,於2001年開始於數位藝壇上嶄露頭角,創作作品《桌子》參加過2001年威尼斯雙年展,一系列作品於2003年在Discovery頻道播出,作品《電動椅》2006年於奧地利電子藝術節獲獎。其創作的重心放在廣義的機械操作控制上。

《電動椅》從構想到創作完成時間長達22年(1984 – 2006),從一張在小學教室裡中經常看到的椅子作為發想源起,創作者賦予它一個神奇的能力,透過機械元件與感應控制,它可以啪的一聲將自己散落在地板上,自行重組成先前椅子的模樣。 椅子作為傢俱,在人類的社會歷史上扮演著堅定並值得信賴的夥伴。當地球在我們的腳下時,我們仰賴椅子支撐著我們的身體。這件作品《電動椅》始終立足於個體和社會中--支解、跌倒、重組、站立…一再地重複。電動椅明確地和簡明地喚醒我們處於一場充滿魔法的盛會--同時也充滿著希望。

麥斯‧狄恩

麥斯‧狄恩是視覺藝術家,過去 35 年間創作了許多重要作品,主要作品是探索信賴和控制本質的互動性活動裝置。他的作品於加拿大國內外展出,重要展覽包括 1999 年在威尼斯雙年展展出的《dAPERTutto》、2001 年威尼斯雙年展展出的《Platea dell’umanita》、於布魯塞爾的藝術中心 (Palais des Beaux-Arts) 展出的《Voici,當代藝術一百年》、於杜塞爾多夫畫廊 (Kunsthalle Dusseldorf) 展出的《第五元素》,以及於卡爾斯魯厄藝術和媒體中心展出的《Iconoclash》和《未來電影院》。《電動椅》是狄恩二十年的心血結晶,研續了他對機器人和藝術的探索。

拉斐爾‧迪安哲亞

拉斐爾‧迪安哲亞是工程學教授和企業家,他從極理論到極實際均有貢獻,並結合數學、物理、電腦科學、科技創新和藝術。他是「科倫機器人足球隊」的指導教授暨系統架構師。「科倫機器人足球隊」是國際機械人世界盃的四屆冠軍,分別於瑞典、澳洲、義大利、和日本四地奪冠。迪安哲亞協助成立位於波士頓的卡畢亞系統 (Kiva Systems),同時也是該公司的系統架構師。這間高科技公司已發展出嶄新的物料搬運系統,可充分活用數百個自主移動式機器人。科學美國邊境 (Acientific American Frontiers)、Discovery Channel、史密森尼博物館、創新科技博物館和斯伯拉圖藝術節,均曾報導過他的作品。

麥特‧唐納文

麥特‧唐納文畢業於安省藝術和設計學院,現為藝術家、工業設計師和活動藝術管理者。唐納文雖是學藝術出身,但在工程方面也頗有天賦,因此在他的職涯中,設計和藝術密不可分。不管是他的個人或專業作品,唐納文都遊走在藝術和工程之間。他的重要經歷包括與海利‧喜哥 (Hallie Siegel) 合作創造的《歷史機器》系列作品,和麥斯˙狄恩及拉斐爾‧迪安哲亞合作創造的《電動椅》和《桌子》,在耶迪斯‧漢德拉 (Ydessa Hendeles) 的「泰迪熊計畫」中從事架構設計和管理,並修復保羅·麥卡錫 (Paul McCarthy) 的大型活動作品。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 6

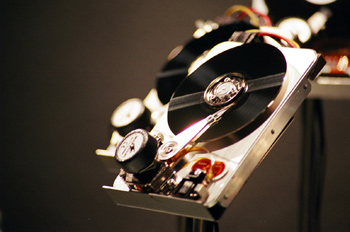

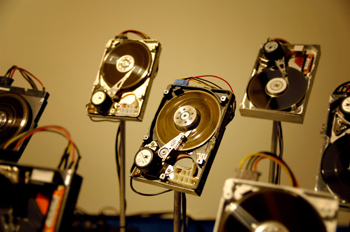

哈迪斯可 Harddisko

華倫蒂娜˙芙斯科 Valentina Vuksic (瑞士 Switzerland)

華倫蒂娜˙芙斯科(Valentina Vuksic) ,畢業於瑞士蘇黎世大學,主修新媒體藝術。芙斯科以數位科技將收錄的機器聲音,賦予新的創作想像,透過奇特發出的噪音,將軟體的運算與機器的硬體激發新的火花。芙斯科自2006年從瑞士及德國展現頭角,亦受邀參展今年的V2荷蘭電子藝術節(DEAF07)。

《哈迪斯可》(Harddisko) 作品主要是收集來自各販賣店、公司行號,以及學校裡的電腦故障品所組成。總共有16個硬式磁碟機組成了這件裝置作品,作者去除每個硬碟的外殼後,將一個特製的收音器裝在磁碟機的讀寫裝置,並將收音器連接至混音器。當硬碟接收到電源,它便開始依照硬體內建的設定模式,發出聲音,而這些聲音也因為不同的製造商、模組、序號、型號,以及製造的年代而有所差異。這種差異的發聲可以將它比擬為一個交響樂團,由不同的樂器發出聲音所組合而成,作者變身為樂團指揮,不用指揮棒,利用簡單的開關指令,通電或斷電,將電腦程式如樂譜般的程序, 交織層次豐富的機械運動、節奏, 演奏出奇妙的「電子」樂章。

芙斯科

芙斯科利用磁性收音麥克風發掘機械的聲音,藉此與數位科技接軌。這些奇特的雜音是軟、硬體空間用於處理及(或)運算的中介物。她曾於蘇黎世大學的藝術和資訊系統系攻讀新媒體藝術

重要展演及獎項

2007 《東京地上電車顛峰時段》,日本

2007 《六個特徵》(Sei Personaggi) 的第二部分,加拿大蒙特婁PD大會

2007 德國柏林國際跨媒體藝術節,柏林泰斯拉藝術實驗室 (Tesla) 開放工作室

2007 荷蘭鹿特丹的荷蘭電子藝術節

2007 Chilebuel,瑞士鹿辛 (Luzein)

2006 《皮柯森展》(Piksel Festival),挪威卑爾根

2006 瑞士TPC創意獎,瑞士

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 7

Fluux:/Terminal 流變:/ 終端

多明妮克˙史考茲/賀曼˙科肯Dominique Skoltz/Herman Kolgen (加拿大 Canada) 史考茲及科肯 Skoltz_Kolgen

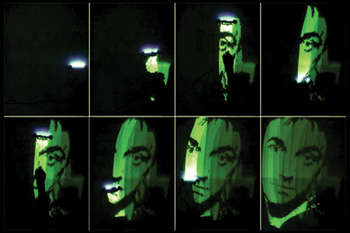

史考茲及科肯(Skoltz_Kolgen),來自加拿大蒙特婁,活躍於現今數位藝壇,2006年受邀於威尼斯雙年展展演。他們主要致力於聲音和影像之間的創作,從多方角度探索影片,攝影,聲音藝術和裝置之間的可能性。史考茲及科肯的作品穿透在事實和虛構,主觀和客觀間的表層,勾起人們對蘊含於世界上若有似無的迷惘。

《流變:/ 終端》是以雙主軸的方式表演,將聲音與影像這兩項元素間的對話更深入一步:他們的演出創造出一種戲劇性的方向,從聽覺與視覺間(左邊/右邊)的張力激發出來。兩個投射的影像,聲音與影像同時分裂又同步有如在另一時空無重力地飄蕩著,藉由聲音與影像世界中兩個獨立卻又相連的對立分界,催化建構出一個「二極」體驗。

史考茲及科肯

史考茲及科肯是間位於蒙特婁的多媒體工作室,由多明妮克‧史考茲和賀曼‧科肯成立。這兩位創作者既嚴肅又愛喧鬧,對藝術的追尋在於整合聲音和影像。數位媒體讓他們得以同時涉足電影、攝影、聲音藝術和裝置藝術領域。他們架構出各種世界,穿透了實體和虛幻、私密和客觀的短暫表象。他們的作品蘊含創作者的原意和展演時的驚奇,深深吸引觀賞者。

重要展演及獎項

2006 ASKAA 淨化版於十五個螢幕上放映,義大利波爾查諾 Thuniversum panoptikum 傳動藝術

2006 《表皮》第二版:5.1 奈米粒子模擬,加拿大蒙特婁國家紀念館工作室 2007 年MUTEK電子音樂節

2005 《流變:/ 終端》,奧地利林茲 2005 年林茲電子藝術節電子音樂部門榮譽提名

2004 《靜默之屋》紐約獨立電影和影片影展最佳最佳實驗片__長片,紐約

2004 《靜默之屋》紐約獨立電影和影片影展最佳攝影__長片,洛杉磯

2004 《流變:/ 終端》最佳成音─編號三號的專案閃耀發光!加拿大艾伯塔班芙新 媒體學院,加拿大最佳新媒體 2003 水平線零

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 8

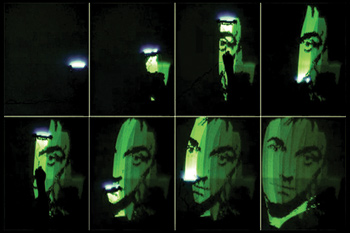

Silent Room靜默之屋

靜默之屋》多投影裝置表演,是以《靜默之屋》影片延伸發展,由5個大投影所構成的氣勢磅礡與神經官能高度震撼的展演。影片以16個人,16個房間,16種私生活為主題。運用有如X光高穿透的鏡頭,探究每個內在深層的精神狀態,影片中夢想自己和金魚遨遊、背著空鳥籠的鳥人和打字機字模的自我幻想等影像,透過一種混沌的感覺,獨特又詩意的由內無聲無息地浮現斷斷續續地擴散,圍繞著一個執念、一個衝勁、一種空虛感和一種對理想的渴望。

➽ 徵件競賽

台北數位藝術獎

➢ 互動裝置類

| 城市日誌 Urban Journal |

王俊琪Wang Chun-Chi |  |

https://digitalartfestival.tw/daf07/work/Urban%20Journal.pdf |

| 雙打 Doubles |

宋恆 Sung Heng |  |

https://digitalartfestival.tw/daf07/work/Doubles.pdf |

| 戲水戲 Water Drama |

曾煒傑Tseng Wei-Chieh |  |

https://digitalartfestival.tw/daf07/work/Water%20Drama.pdf |

| 玩˙劇 Play |

林珮淳+數位藝術實驗室(陳俊宇、蔡志威、李佩玲、李智閔、吳彥儒、陳威光) Lin Pey Chwen 、Chen Jyun Yu、Lee Chi-Ming 、Tsai Chi-Wei、Lee Pei-Ling 、Wu Yein-Zu 、Chen Wei-Kung |

|

https://digitalartfestival.tw/daf07/work/Play.pdf |

| 愉悅 Cheerful |

吳佳珊 Blaze Wu |  |

https://digitalartfestival.tw/daf07/work/Cheerful.pdf |

﹉﹉﹉

➢ 聲音藝術

| 那綠色夕陽後方的青色月亮已慢慢浮出 The aqua moon behind the green sunset is nearly visible |

張惠笙Alice Hui-Sheng Chang | https://digitalartfestival.tw/daf07/work/The%20aqua%20moon%20behind%20the%20green%20sunset%20is%20nearly%20visible.pdf |

| 風! (2007新版本) Wind! (2007 revised version) |

陳佳君Chia-Chun Chen | https://digitalartfestival.tw/daf07/work/Wind!%20(2007%20revised%20version).pdf |

| OCEANIC | 許馥凡Shie Fu Fan | https://digitalartfestival.tw/daf07/work/OCEANIC.pdf |

| 離 Leaving | 王仲堃Wang Chung-Kun | https://digitalartfestival.tw/daf07/work/Leaving.pdf |

| 響川海 Oceanic Signal |

姚仲涵Yao Chung-Han | https://digitalartfestival.tw/daf07/work/Oceanic%20Signal.pdf |

﹉﹉﹉

➢ 數位音像

| 你說我們分手吧 you say we’re finished |

呂沐芢 Lu Mu-Jen |  |

https://digitalartfestival.tw/daf07/work/you%20say%20we’re%20finished.pdf |

| 栩栩 Lively |

牛俊強 Niu Chun-Chiang |  |

https://digitalartfestival.tw/daf07/work/Lively.pdf |

| 旅遊生活 Living& travel |

湯雅如Tang Ya-Ju |  |

https://digitalartfestival.tw/daf07/work/Living%20&%20travel.pdf |

| Around ∞ Circle | 林厚成Lin Hou-Cheng |  |

﹉﹉﹉

➢ 網路藝術

| 報紙機 Newspaper Vending Machine |

黃孝承Huang Hsiao-Cheng |  |

https://digitalartfestival.tw/daf07/work/Newspaper%20Vending%20Machine.pdf |

| 囝仔咪 Toy Play |

李俊逸/李思萱 Li Chun Yi / Li Szu Hsuan |

|

https://digitalartfestival.tw/daf07/work/Toy%20Play.pdf |

| 一個都不能少 Not One Less |

葛如鈞、詹力韋、許加緯、陳郁欣 Ko Ju-Chun /Chan Li-Wei / Hsu Cha-Wei / Chen Yu-Hsin |

|

https://digitalartfestival.tw/daf07/work/Not%20One%20Less.pdf |

| 網路城市 Citynoland Link>> |

賴韋光Lai Wei-Kuang |  |

https://digitalartfestival.tw/daf07/work/Citynoland.pdf |

| It影像個展 Image-It Solo Exhibition |

王靖怡Wang Ching-Yi |  |

https://digitalartfestival.tw/daf07/work/It%20Solo%20Exhibition.pdf |

➽ 現場演出

開幕晚會 Opening Event

11/23(五)

19:00

第二屆台北數位藝術節開幕典禮

2nd Digital Art Festival Taipei Opening Ceremony

地點:西門町紅樓

The Red House

開幕表演Opening Event

20:00

開幕表演Opening Performance

流變:/ 終端 Fluux:/Terminal

史考茲及科肯 Skoltz_Kolgen

地點:紅樓劇場

The Red Theater

表演活動Performances

11/24(六) 20:00

靜默之屋

史考茲及科肯 Skoltz_Kolgen

地點:紅樓劇場

The Red Theater

12/01(六) 20:00

互動音樂桌 ReacTable龐部法布拉大學–「互動音訊」團隊

The Music Technology Group at the Universitat Pompeu Fabra

地點:紅樓劇場

The Red Theater

﹉﹉﹉

史考茲及科肯 (加拿大)

多明妮克˙史考茲/賀曼˙科肯Dominique Skoltz/Herman Kolgen (加拿大 Canada) 史考茲及科肯 Skoltz_Kolgen

史考茲及科肯(Skoltz_Kolgen),來自加拿大蒙特婁,活躍於現今數位藝壇,2006年受邀於威尼斯雙年展展演。他們主要致力於聲音和影像之間的創作,從多方角度探索影片,攝影,聲音藝術和裝置之間的可能性。史考茲及科肯的作品穿透在事實和虛構,主觀和客觀間的表層,勾起人們對蘊含於世界上若有似無的迷惘。

Fluux:/Terminal 流變:/ 終端

流變:/ 終端》是以雙主軸的方式表演,將聲音與影像這兩項元素間的對話更深入一步:他們的演出創造出一種戲劇性的方向,從聽覺與視覺間(左邊/右邊)的張力激發出來。兩個投射的影像,聲音與影像同時分裂又同步有如在另一時空無重力地飄蕩著,藉由聲音與影像世界中兩個獨立卻又相連的對立分界,催化建構出一個「二極」體驗。

﹉﹉

Silent Room靜默之屋

靜默之屋》多投影裝置表演,是以《靜默之屋》影片延伸發展,由5個大投影所構成的氣勢磅礡與神經官能高度震撼的展演。影片以16個人,16個房間,16種私生活為主題。運用有如X光高穿透的鏡頭,探究每個內在深層的精神狀態,影片中夢想自己和金魚遨遊、背著空鳥籠的鳥人和打字機字模的自我幻想等影像,透過一種混沌的感覺,獨特又詩意的由內無聲無息地浮現斷斷續續地擴散,圍繞著一個執念、一個衝勁、一種空虛感和一種對理想的渴望。

﹉﹉﹉

互動音樂桌 ReacTable

《互動音樂桌》( ReacTable)是由西班牙巴塞隆納的龐部法布拉大學Sergi Jorda博士帶領一群「數位琴匠」(digital luthiers)所組成的「互動音訊」(Interactive Sonic Systems)團隊所研發的互動電子樂器。此團隊主要研發重心主要是在人機互動樂器(tangible music instruments)與行動電子產品的音樂應用(musical applications for mobile devices)。

《互動音樂桌》( ReacTable)透過桌面多點的人機互動介面,讓參與者可一起同時互動合奏。桌面上不同形狀和圖案的塊狀實體,分別代表電子樂器的一些基本模組,例如:音頻產生器、濾波器、調變器等,藉由不同模組的連結與每個模組數值的改變,可以演奏出多樣與動態的電子音樂。半透明的桌面下是辨識每個模組物件圖案的互動系統,演奏者不需穿戴任何操控裝置,而且當演奏聲音的同時,演奏者也可以看到以具體影像投影到桌面的聲音「狀態」。此件作品的特色是:1.音樂桌旁或遠端參與的集體演奏。2. 有趣的聲音 3. 直覺的演奏。4. 適合新手,也適合專精的電子音樂家。作品高度的參與感,連嬰兒都能憑直覺音感與作品做趣味的互動。冰島前衛流行樂手碧玉(Bjork)2007年Volta世界巡迴演唱會,更使用《互動音樂桌》做為演出的電子樂器之一,可謂未來電子樂器的先鋒。

➽ 推廣活動

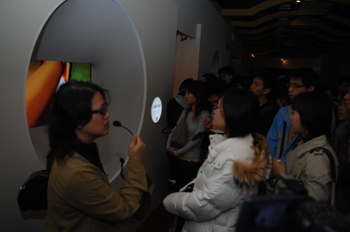

受邀的國際知名藝術家將分享個人創作經驗,並就當前數位藝術發展等議題與國內藝術家、學者和觀眾相互交流對談。同時邀請參與動態表演的國外藝術家,分享創作思維與心得經驗,並與國內數位藝術家、劇場工作者就數位藝術與表演藝術的跨領域合作的相關議題進行討論,讓觀眾更進一步認識多媒體互動劇場的表演形式和藝術內涵。

藝術家創作論壇 Artist Forum

11/24(六)

14:30-16:30

光之滾刷 LightRoller

隨機國際 rAndom International

11/25(日)

雷射塗鴉 L.A.S.E.R. Tag

塗鴉研究實驗室 Graffiti Research Lab

12/01(六)

互動音樂桌 ReacTable

龐部法布拉大學–「互動音訊」團隊

The Music Technology Group at the Universitat Pompeu Fabra

地點:紅樓劇場

The Red Theater

﹉﹉

史都華‧伍德/弗羅‧歐特卡爾斯/漢尼斯‧柯奇 (英國)隨機國際

光之滾刷

﹉﹉﹉

詹姆斯˙包德利/伊凡˙羅斯 (美國)塗鴉研究實驗室

雷射塗鴉

﹉﹉﹉

卡羅斯˙羅培茲 (西班牙)龐部法布拉大學–「互動音訊」團隊

互動音樂桌

﹉﹉﹉﹉

產業合作展現

數位藝術與產業技術研發平台成果展

程式化儀控機械手臂與定位投影系統

Programming Process Robotic Arm with Location Graphic Projecting System

研發團隊:在地實驗(Etat Lab)、雲集數位科技有限公司(Nephology Digital Corporation)

在科幻的世界裡,模仿生物的機器人早已在各個科技工業裡得到顯著的成就,而應用最廣的就是各式各樣的機器手臂。在現今已進入數位化控制的時代裡,機械的動作不僅更精確,也可以更藝術化。我們在電影院裡看到高成本製作的電影,皆有機械手臂來取景讓視野更不同以往。但是,這種專業的設備一直未曾在視覺藝術創作的領域裡被採用。除了成本過高的因素外,如何整合系統也是一個極大的挑戰。

此次首度公開研究成果的「程式化儀控機械手臂與定位投影系統」,即是在一連串的實驗與系統整合後,即將呈現的初步成果。此系統中結合了藝術家的原始創意、動畫公司的專業影像製作、工業級的機械操作程式,多元領域的專家共同達成一個同樣的目標,也就是要呈現台灣高科技技術整合的示範性成果,為藝術創作領域帶來全新的可能性。

特別感謝:

高畫質影像撥放軟體研發:工業技術研究所電子與光電工業研究所

電腦動畫協力:酷分仔多媒體股份有限公司

程式化儀控機械手臂執行:也成實業有限公司

系統整合顧問:國立台北藝術大學藝術與科技研究中心

互動表演藝術家:周書毅

﹉﹉﹉﹉

專家導覽

| 週末專家導覽 Weekend Expert Guides | ||

|---|---|---|

| 11/24(六) | 16:00 |

曾鈺涓 Tseng, Yu-Chuan |

| 19:00 |

杜偉 Tu, Wei |

|

| 11/25(日) | 16:00 |

黃建宏Huang, Chien-Hung |

| 19:00 |

吳介祥 Wu, Chieh-Hsiang |

|

| 12/01(六) | 16:00 |

林珮淳 Lin, Pey Chwen |

| 19:00 |

陶亞倫 Tao, Ya-Lun |

|

| 12/02(日) | 16:00 |

王俊傑 Wang, Jun-Jieh |

➽ 媒體專區

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

➽ 活動照片

NEWS

NEWS