第六屆台北數位藝術節《越域》 (Jail breaking)

6th digital Art Fastival Taipai 2011 Jail breaking

➽ 展期 Duration:2011/11/11 – 2011/11/20

➽ 開幕 Opening:2011/11/11 19:00

➽ 地點 Venue:剝皮寮歷史街區、華山1914創意文化園區

➽ 關於本展

市長的話

虛擬時代的百年展望

欣逢建國百年,臺灣藝文界以推陳出新、多元繽紛的藝術文化活動,表達歡慶之意!令人驚喜的是,在這一連串的各類藝文展演活動中,例如:音樂、戲劇、舞蹈、視覺藝術展覽等,不時出現科技元素的靈活運用,開啟不同以往的觀賞經驗,也預告數位科技已隱然成為未來藝術創作的主流趨勢。

回首臺灣藝術發展至今,數位科技運用於公共建設和藝術創作上,在臺灣的發展已逐漸成熟,近年來將科技元素融入展示形態最為成功的,首推2010年臺北市政府主辦「臺北國際花卉博覽會」展館之一:夢想館,這座由國內藝術團隊攜手合作,成功結合科技技術、數位元素、藝術呈現,傳達重視環保生態理念的互動裝置展示館,給予觀眾全新的官能感受,廣為外界津津樂道。其實臺北市政府早在五年前,即創各級政府之先,舉辦臺北數位藝術節等年度節慶活動,逐步培養市民數位藝術賞析能力,而夢想館更把臺北市推向新科技與新媒體藝術的新高點。

2011年第六屆臺北數位藝術節仍選擇在「剝皮寮歷史街區」辦理,有感於歷史老街坊與新現代科技的相映成趣,今年策展主題為《越域Cross》。突顯在不同領域裡,透過交互作用創造出複雜的、不斷變動的多樣性。臺北數位藝術節經過五年的經驗累積,發現數位藝術創作已漸轉向數位藝術表演的集體創作型態,數位藝術表演絕非一人可執行,需倚賴各領域的專業人士或創作者共同合作,正由於數位藝術表演是新興發展的藝術型態,都需要政府、產業、藝術與技術界透過資源整合來解決設備、人員與場地資源的問題,這也是我們未來持續努力的課題之一。

延續臺北數位藝術節作為國內外交流平臺的特色,本次活動仍邀請國際重要數位藝術作品來臺,國際藝術家參與創作論壇與交流等活動,並提供國內數位藝術年輕創作者與國際藝術大師作品同臺競技觀摩的平臺;臺北數位藝術中心全年度的國際交流與研發成果也將在臺北數位藝術節期間完整呈現在市民眼前。這場蘊含豐富藝術展演與新穎創意表現的盛會,誠摯邀請您共同參與!

臺北市 市長 謹誌

謹誌

民國100年10月

局長的話

數位科技引領人們進入更廣闊的世界觀,科技技術的茁壯也帶給藝術家更多元發展的創作形式,讓藝術、生活、社會的體悟能以最細膩的訴說方式與群眾溝通。臺北數位藝術節今年已邁入第六屆,除了扮演帶領市民欣賞國內外優秀數位藝術作品的重要橋梁外,更是結合不同領域匯流的舞臺。臺北數位藝術節以國際邀請展、數位藝術徵件獎、創作論壇、數位藝術表演及數位藝術平臺作為五大活動主軸;藉由不同面向的活動開拓觀眾的視野,提供市民難忘的數位體驗,加以深耕數位藝術的美學鑑賞與認識。

2011年臺北數位藝術節的主題《越域Cross》如同字面意義,藝術創作的合作已非單純於藝文圈內運作,創作過程需憑藉著不同專業領域的資源分享與技術提供,讓工程專家、技術人員成為藝文團隊的一份子,形成了展新的創作模式,如同數位域裡「越域」意旨為「翻攪、改變、重新組合、創造新物」的運動過程。不約而同地「數位藝術評論獎」以「聲響」作為徵件主題。除此之外,本次「國際邀請展」的特殊性在於邀請事件型(即時性與偶發)作品,展品呈現方式跳越展場空間的侷限,將民眾參與吸引至臺北市各處,擴展大眾得以近距離接觸數位時代中微觀事件傳達的獨特意念。

臺北數位藝術節是年度藝術盛事之ㄧ,更是本局致力於藝文推廣的重點,自2006年迄今,觀展的民眾們不難發現每一屆藝術節皆具獨特且創新的內容及魅力,並匯集了過往的數位藝術能量,在每一個當下激發全新的里程碑,讓國內民眾了解「數位科技」與「藝術」如何相互輝映。本次展覽內容包羅萬象,令人驚艷萬分,誠摯地邀請您與我們一同翱遊、跨越數位世界的感官震撼。

臺北市政府文化局

民國100年10月 7日

策展理念

第六屆台北數位藝術節 越域Cross

「越域」原初的概念來自於當前的網路和軟體使用規範的無際邊界、數位空間與物質空間的模糊界定等,因而延伸出政治的、無盡可能的問題。以被視為數位版權法躍進的事件為例,「越獄」(Jail breaking)使消費者可以逃出電腦業者獨家電信供應商的電子監獄,為此美國2010年版權法之修改,智慧型手機的使用者將被允許合法下載手機軟體;具爭端的問題還包含自由軟體(Free software)的多元授權條款與資源共享的反資本行為,「自由」與「分享」在數位資本主義之中形成一股反動力量。2011年第六屆台北數位藝術節面臨資源限制的窘境,形成碎型結構的活動型態;面對科技和藝術各領域跨越籓籬之課題一直是台灣持續討論的議題;以及非實體物質存在的空間所產生的事件與現象,故取同音之《越域》(Cross)作為主題概念,具有數位時代的慣用語彙反應其數位現象種種發生的事件。

在數位空間裡「事件」的延伸

每一「事件」都是因特定的地理環境或特定的空間而發生,思維也隨著不同的環境而變化,發生事件的地點、場所成為重要的因素。數位空間成為今日另一個真實的環境,與歷史的地理相異處在於數字運算過程中發生的錯誤演算,卻創造了另一新的物件、1980年中旬出現第一隻病毒,它可透過網路在數小時內蔓延至全球,侵占個人電腦的存取空間、一件軟體原始碼可匯集眾多人的智慧,發展出多種的自由軟體等現象,形成一個不存在現實空間的真實場域。若要描繪出「事件」和「地域」之關係輪廓,數位時代的「域」就像是一個充斥著錯綜複雜的網絡線空間,看不見線的方向、長度和維度,難以掌握線的構成和移動方位,多個端點的無限連結交疊出的「事件」,無法預料或依循事件發生的秩序和規則,它已經打破了傳統的結構再進行重組新秩序。數位空間在各種可能之下發生的個體化事件,不僅只是獨立存在的單一問題,反映出當下的社會現象及延伸其他秩序,譬如早期駭客(Hacker)指的是一群持有共享主義理念的網絡專才,他們因反對霸權的抵制而積極解決問題、方法及分享資原,但在一個尚未形成規則的數位域裡,有另一群自稱駭客的破壞者(Cracker),僅擁有侵入保安系統的能力,扭曲了原初駭客的態度與理念,卻自成一格,然而這樣的事件也只在數位環境之下才會發生。

由外面至內在的主體化過程

「域」在各學門之中釋義皆不同,觀看的視角大相逕庭,在文字字義上解釋為在一定疆界內的地方;在抽象代數中的概念為加、減、乘、除四則運算的代數結構;數位域所指的是從一個領域過度到另一個領域的訊號,在過度之中找尋最佳訊號。如果在藝術範疇裡談論域的議題,不僅是圍繞於疆域界線與範圍、技藝的合作或超越、場域空間的氛圍等藝術品分析,除此之外,在藝術品之上思索與探討自身受到周圍環境的影響而內化的一個過程,將有可能開闢「越域」、「跨域」一條討論的路徑。簡言之,日常生活中的習慣將會是主體的構成之根本,網路社群、即時通訊、虛擬實境等數位科技已經成為這世代生活中的一部分,人類的行為模式已將外在的數位物件內化成習慣,因此主體與主體的問題更為複雜。

綜觀各學科,在數位藝術之中談論的「跨域」已不再只是藝術家和藝術家的事情,或是與藝術家之間達成的共識。然而,在非共識的相異體系下的主體,若無法察覺主體與主體的內化過程之間的差異性,「跨域」就會演變成使用科技作為藝術創作的媒介,因技術上的突破而造成跨越領域的假象。數位藝術無論在創作或評論之中,對於另一陌生領域的跨與越是經常被討論的議題,也是創作者所面臨的難題。在科技園區裡的工程師從未想過自己也可以用自己熟悉的語言創造藝術品,面對藝術也有不同的理解程度,這就是主體的特性,兩個不同領域的跨越將會是主體化的過程。

跨、越

人們最常以單一的平面思維想像越界(域),同時心中已對界域有了既定的概念,則以主體為中心對外界定範圍或意涵,例如主體跨越主體之外想像中清晰的那一條界線,由「域」到「他域」的橫跨,無論是技術與藝術,或是自我的超越,在數位藝術裡平行橫跨已無法跨越另一領域或另一主體。各領域的分界點越來越模糊,越域卻顯得困難,似乎容易產生迷失與不明確的狀態,對於跨越界線的想像往往是線性思考,跨與越倘若能在兩個(以上)主體之間產生褶疊與內在化,建築於Z軸的縱向發展,不但可以測量他者的主體位置,而且在「兩者之外」產生新的面向。

「當域不再是域,他域亦非他域」時,「越域」(Cross)絕非是純粹的一對一的跨越或聯結,延伸出另一個真實的時間和慣性的數位域。更準確的說,在數位域裡「越域」意旨一種「翻攪、改變、重新組合、創造新物」的運動過程。 「域」假使以「空間」概念進行描繪或譬喻之,就如同是相鄰的空間構成,這裡所指的相鄰的空間絕非是以平面的狀態存在,而似植物的根莖(塊根)分布的概念,是一種三維分佈並涵蓋時間的相鄰位置,每一空間之間有著無限可能的連接方式(單點與無限多點的連結),無方向性的連結方式像似佈滿線的空間無法辨別開端與結束;這樣的開放系統建立在交互作用上,非線性及非因果關係,而是創造出複雜的、不斷變動的多樣性。

政策先決模式

第六屆台北數位藝術節在執行上面臨政策決定活動規模以及資源緊縮的窘境,在一個諸多限制的條件模式下,「數位藝術表演徵選計畫」是其中面臨執行困難的徵件獎項,為了鼓勵年輕的數位藝術家持續參與數位創作徵選,數位藝術基金會於今年首度與廣藝基金會共同舉辦百萬數位表演徵選,數位藝術表演需要具規模性的人力、器材和場地,此獎項同時也凸顯視覺藝術和傳統劇場對於數位藝術表演不同的解讀,從徵選的過程思考其中的衝突點。 在活動五大主軸之中,「國際邀請展」多數作品將發生的事件(即時性與偶發)以文件方式呈現,異於以往互動、遊戲 性的作品,更具數位時代微觀事件的本質內涵,符合今年台北數位藝術節《越域 Cross》的理念。

策展團隊

「第六屆台北數位藝術節」內部展覽企劃成員為前幾屆台北數位藝術節策辦的專業團隊,以豐富的策展經歷擔任第六屆台北數位藝術節「越域 Cross」的策劃團隊。

「第六屆台北數位藝術節」以「研發、實驗、創作、育成」數位藝術為設立宗旨,期許匯集數位藝術能量,超越過往的美學價值,集結眾多在各個領域積極展現力量的代表性單位,將藝術願景放在更深廣的理想上,展現共同合作的多元意義,創造最實質、豐收的回饋,成為發展數位內容新興產業與文化之基地。自2009年起由「數位藝術基金會」負責營運「第六屆台北數位藝術節」,基金會的組成來自以數位和科技藝術為主題並深耕數年的實踐性單位,包含了學術、產業、美術館經營與藝術創作者等專業人士。期望可以達成跨領域、跨平台、跨地域的結合,共同策劃執行永續性、具體化之研發、示範與展演計畫,實現數位科技與人文藝術合一的理念。

組織架構

工作團隊總監:鄭美華

文化局工作小組:陳冠甫、王逸群、李麗珠、郭佩瑜、李岱穎、蘇俞安

召 集 人:黃文浩

藝術總監:張賜福

技術總監:林維源

國際邀請展策展人:鄭美雅

魔幻動畫展策展人:陳怡菁

展覽企劃:廖芊喬、陳品伊、詹采容、張嘉路、廖芝涵、李莉玲

技術執行:岳意強、劉宜倫、施叡凝、吳嘉峻、林佩臻

國際邀請展專案製作人:蘇珀琪、王泱人、Daisy

展覽助理:賴佩君、何宥妍、蘇元琦、陳亦貞

企劃執行:第六屆台北數位藝術節

諮詢委員:萬其超、林志明、陳泰松、鄭慧華、邱誌勇

財 務:莊妤淓

翻 譯:張立德

視覺設計:劉宜忠

展場設計:吳協衡設計有限公司(吳協衡、楊以勤、林彥廷、蔣克衍、周虹廷)、陳建宏

紀錄片製作:赤兔影像製作

平面攝影:果得影像工作室(黃柏超)

網站製作:新躍駒工作室(張惟翔)

➽ 國際邀請展

➮ 作品介紹 1

台北游擊漫步

2011 │ 行動演出,影像裝置,手繪圖像於拼貼照片

創作者:奧利佛.漢格

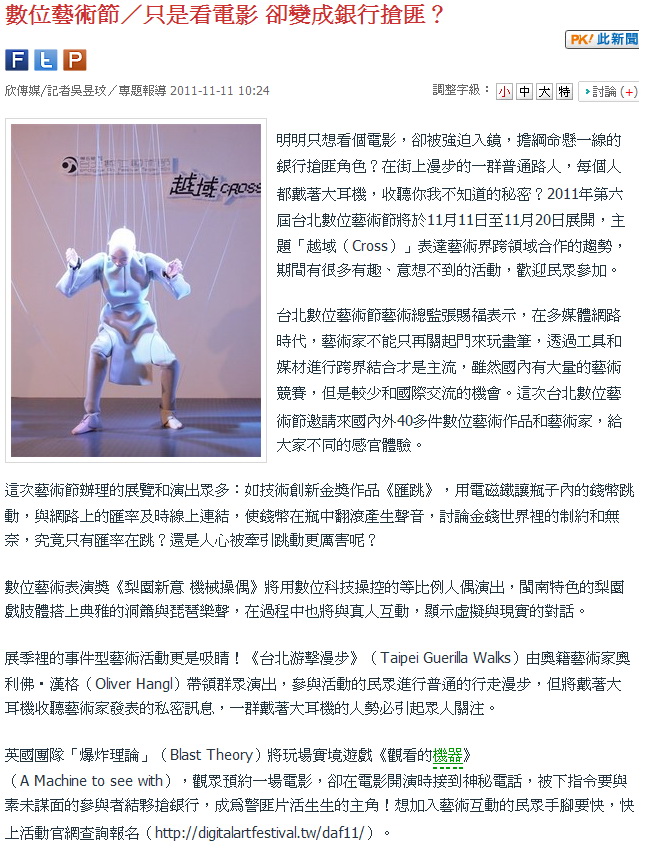

介於表演、遊行與溝通實驗的《台北游擊漫步 》,是漢格以無線耳機發展出來的「聽覺」(On Ear)系列作品之一。觀眾戴著無線耳機隨著漢格在城市中漫步,揹著混音器的DJ播放隨情境發展的音樂,時而闖入私人領域(民宅)、時而進佔公共空間(博物館、游泳池、百貨公司或電車)。漫步者在漢格的帶領下或狂歡跳舞,或與街頭觀眾即興互動。漫步的路線與情境,部分是由漢格預先勘查,根據地區的特性而設計,另一部分則是即興行動。

漢格在這個移動劇場裡,如同主持人、導演、同時也是演出者,游擊式的挑戰城市空間中的公、私領域界線,原先預期探索(觀看)城市的觀眾成為主動的演出者,城市中偶然經過的路人反倒成了觀眾,而彼此之間的關係在導演的撩撥下又變得曖昧不明,旁觀者在不經意間隨時變成了演出者。

耳機作為訊息的發送載體,也阻絕了漫步者接收周遭的環境訊息。漫步者同時經驗著兩個世界-一是來自於視覺,接收公共空間中的各種訊息,而聽覺則是另一個極端私密、隔絕的世界,他們屬於一個秘密的社群,透過無線耳機中傳來的巫師指令,以公開的形式,進行一場私密的酒神祭典。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 2

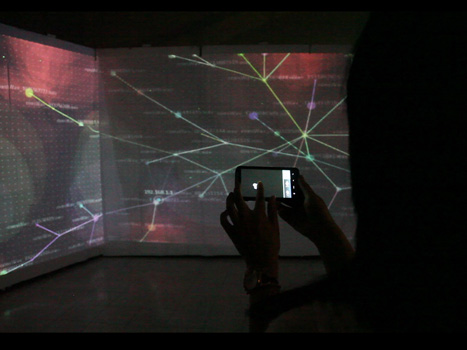

觀看的機器

2010 │ 手機遊戲

創作者:爆炸理論

《觀看的機器》(A Machine To See With)是一件實境互動作品,也是一個限地製作的「電影」,曾展出於2010年日舞影展及第一屆聖荷西雙年展。藝術家邀請觀眾事先預約一場五十分鐘的電影場次,並提供自己的電話號碼,在預定的時間裡,觀眾會收到一通神秘電話,通知你前往某處,與你素未謀面的夥伴會合,而會合的目的則是-結夥搶銀行!

這件作品名字來自高達的作品《狂人皮埃洛》中男主角的一句台詞:「我的眼睛是用來觀看的機器」。這部「電影」,運用了整個城市作為電影場景,而觀眾則是電影中的完成者。分隔觀眾與影像的螢幕消失了,觀看的視線來自匿名的大眾,參與者一邊演出,一邊與這個不知情的凝視共處;他們在腦中創造著屬於自己的電影,想像著知情或不知情的觀眾。

這件作品的製作是在2008年全球金融海嘯的脈絡下進行的。參與者接收到的這個電話,指示他們對銀行進行一個可能的搶案,在這個過程中,參與者對剝削型新自由主義的無力感不斷被撩撥、發酵,進而思考金融資本的意義以及這個體系對自身的影響,以及所能作的回應。這個身歷其境的互動電影、遊戲,將現實化為行動,而虛構的情節卻比真實更加真實,混淆了觀眾對真實世界與虛擬遊戲的認知。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 3

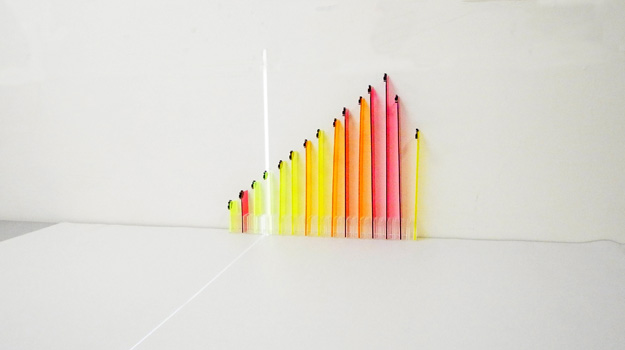

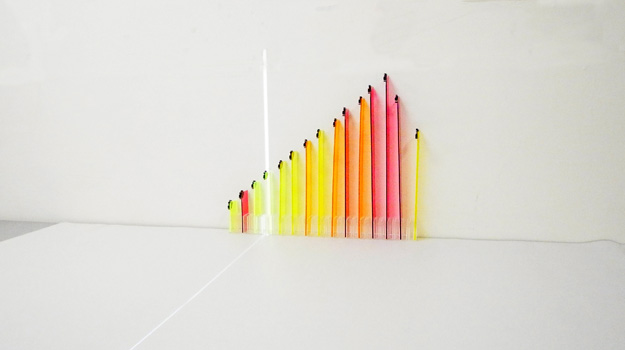

十度感傷

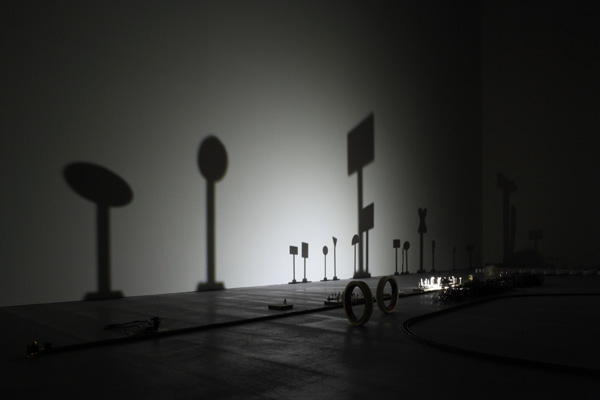

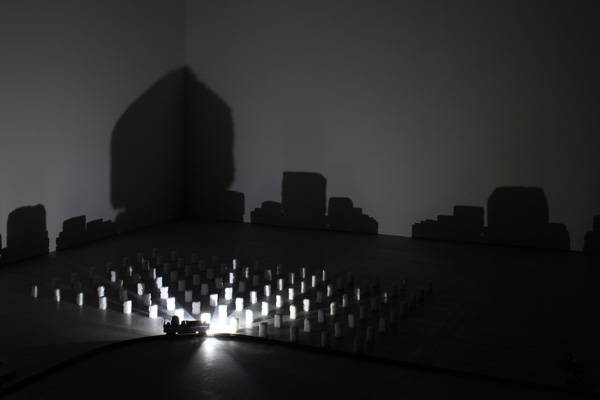

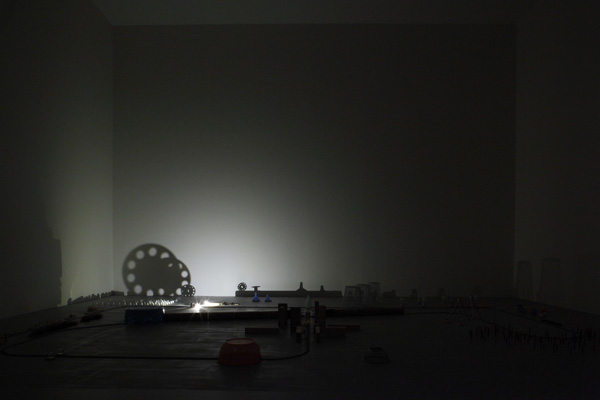

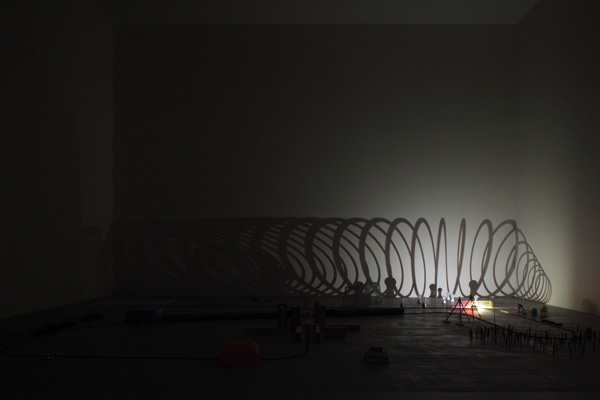

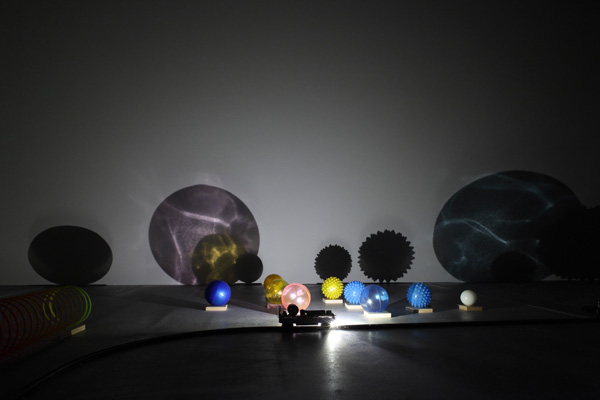

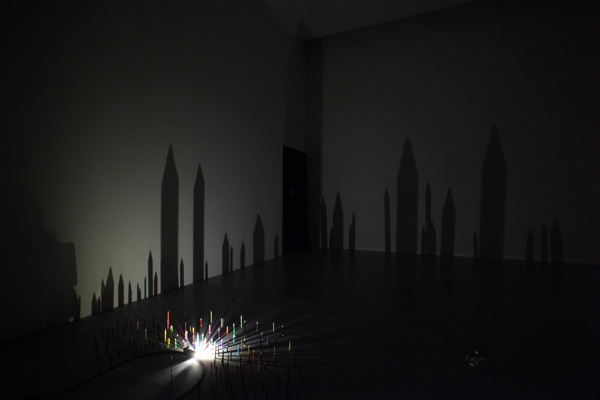

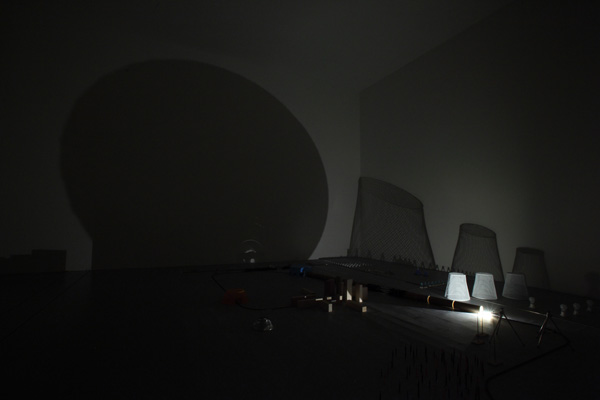

2011│裝置LED燈的改造玩具火車、裝有紅外線發射器的軌道、馬達、紅外線接收器、日常物件

創作者:桑久保亮太

《十度感傷》是自稱為設備藝術家(device artist)的桑久保亮太最新突破之作,以發明各式新奇玩具驚艷設計界的他,這件裝置作品的製作運用十七世紀以來便存在的皮影戲原理,刻意摒除了科技經常創造出的新奇或驚異感,在極低階的科技裡回歸尋求藝術的可能。

在白色的極簡空間裡,裝置著LED燈的玩具小火車,緩緩的跑在軌道上,沿著軌道放置了平凡無奇的日常物件,光線打在微小物件上造成的陰影映照在牆面上,成為一部八分鐘的影像作品。作品以生活中的日常物件召喚著觀眾的共感及異感-隨處可見的日常物件,依著觀眾不同的生命經驗被賦予不同的情感與聯想,抽象的光影敘事也因此被填充了迥異的情節。

這件裝置給予了觀眾兩個不同的視角。極度安靜隔絕的環境創造一個沉浸式的空間,光影的移動、變化構成了一部電影,而觀眾或像是置身在小火車上看著不斷掠過的風景。然而,藝術家也將影像製作的技術與工具同時並陳,觀眾容以全景式的視角俯瞰作品的整體技術構成。將沉浸式體驗與技術生產同時呈現,去除了技術的遮蔽性,也拆解了科技作為神奇魔法的神話。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 4

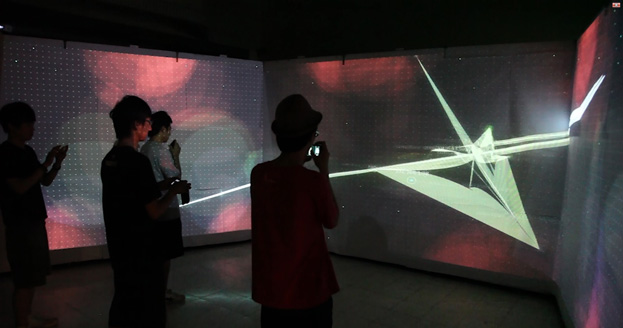

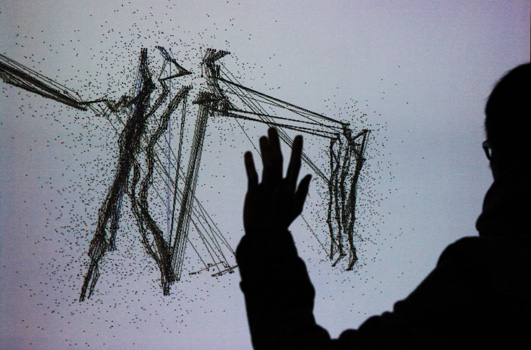

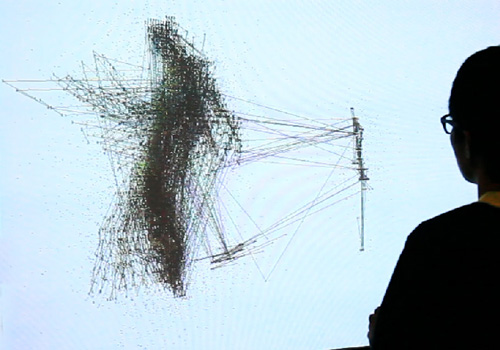

革命

2011│動畫

創作者:楊俊

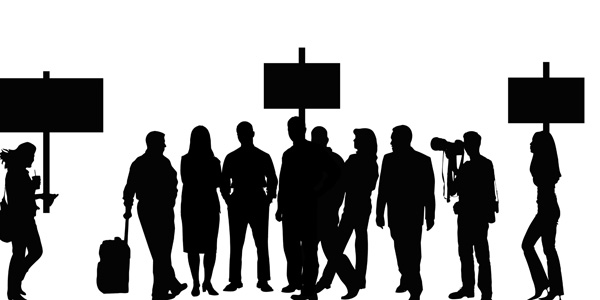

《革命》是楊俊由2005年作品「來來去去的革命」重新發展的新製作。由三段動畫所組成,分析革命的機制及過程。藝術家引用了歷史上不同革命的象徵場景作為文本,如天安門隻身阻擋坦克車的抗議者、德拉克洛瓦(Eugene Delacroix)筆下的法國大革命(「自由領導人民」畫作)、以及蘇聯二月革命等。

在第一段動畫中,既存的威權(以雕像作為表徵)被群眾運動推翻,取而代之的是一個新的霸權。第二段則是失敗的革命-畫面出現的是天安門廣場前被坦克車武力鎮壓的群眾。而第三段,強人雕像成為城市行銷的地標,革命脫離了原先的社會與歷史脈絡,成為觀光化、商品化的時尚消費品。

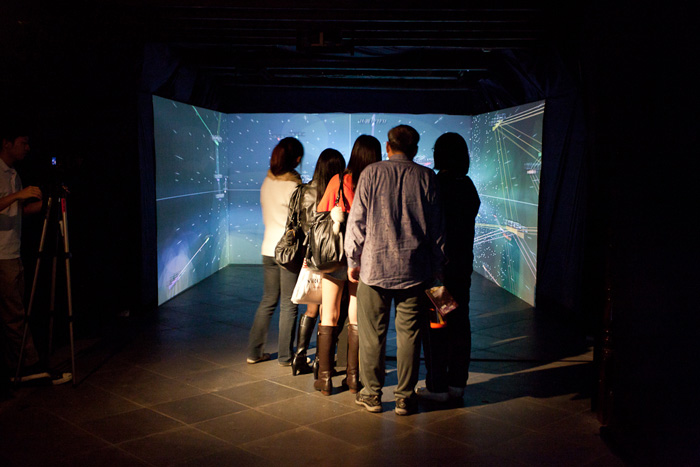

在展出現場,當觀眾走入這件裝置作品,他們的身影也被即時投射並合成在動畫中。在畫面中觀眾看見自己成了革命群眾的一員,然而他們並無法真正的「參與」-不能一同去拉扯象徵霸權的雕像,在此,作品脫離了互動科技追求當下滿足與遊戲性的慣性期待。將觀眾的形象納入作品並非是一個當下的互動邀約,反倒像是一個延遲性的提問,「革命」中的個體能夠選擇什麼位置?「無從互動」的制約作為一個弔詭的設局,讓觀眾帶著不滿足與疑問重返現實。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 5

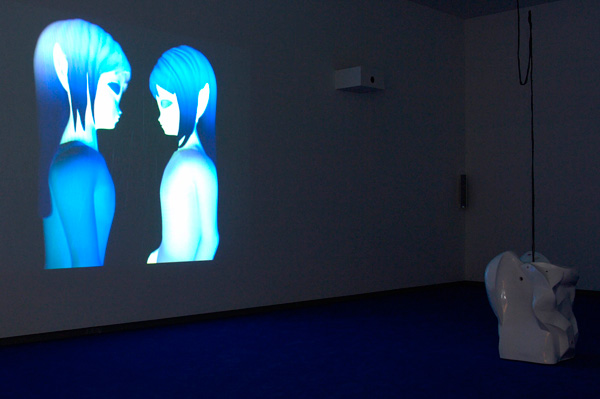

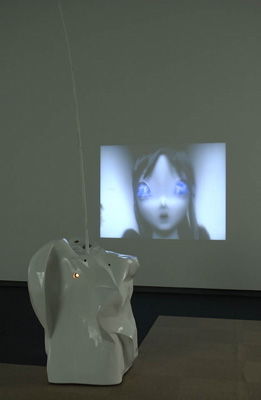

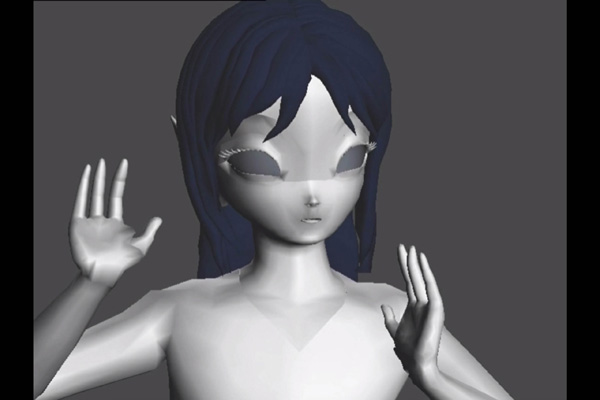

沒有靈魂的軀殼

創作者:菲利浦.巴立諾 皮耶.約瑟夫 法蘭西斯.庫雷 莉莉.弗萊立 李恩.吉利克 皮耶.雨格 馬西.貝哈赫.卡辛 M/M 喬.斯卡倫 瑞克里特.提拉凡尼加

法國藝術家皮耶.雨格與菲利浦.巴立諾在1999年買下了一個由日本動漫肖像製作公司K works創造出來的一個人物-安麗(Annlee)。這個肖像被認為不夠有特色,難以在動漫產業中各種情節與敘事中有突出表現,被評估為沒有商業價值而後淘汰。藝術家將安麗的肖像權買下,設立了一個臨時動畫工作室,邀請了共十八位藝術家想像、書寫安麗的人生故事,並個別以明信片、書籍、動畫、裝置等不同媒材呈現。

撿拾一個在產業中被判定沒有價值的符號-「安麗」,作為創作計畫的原點,藝術家意在批判商業體系疲化的生產與價值體系。動漫產業作為文化創意產業的一部,其福特生產模式(嚴密切割生產流程與細部分工)與新自由主義模式(大量外包到低廉勞力國)不容創意的多元生發,而其價值評斷則是利潤導向的單一標準。這個可被複製、再生、循環流通的數位符號,被藝術家從商業體系中「解救」出來,脫離了動漫生產的造神過程-不斷的藉由情節生產的過程強化符碼的商品價值-一如企業不斷投資在填充商標(logo)的象徵意涵以提升資本再生,安麗,一個被商業剝削的符號,在藝術家手中,重新成為創意生發的原點。

藝術家在這個計畫中,試圖創造一個全然不同的生產模式,以集體而獨立的書寫方式,重新賦予這個符號多重的意義,而這個生產的價值並非藝術家最終關注的目的,由不同藝術家、多種媒材運用同一肖像創作,這個計畫的最終作者權(authorship)成為一個未知的問號。安麗是一個可被集體分享的概念,因其而生的創作則是不斷延伸、不同演繹的概念再生產,這個計畫最後的「產品」並不是重點,創造過程更重於最後藝術物件的產出。一如copy left的概念,在一定的遊戲規則下,創意成為公共共享的財產。

這一系列作品觸及了數位藝術創作的多個核心命題,包括網路世界中多重演譯的集體創作、數位符號的再複製及智財權,以及數位文創產業的商業導向。

﹉﹉﹉﹉

關於藝術家

奧利佛.漢格(奧地利)

受過演員及劇場訓練的奧地利藝術家奧利佛.漢格,作品混雜了表演與行動藝術的元素,並多為討論場域特性、開放觀眾參與,並在公共空間所進行的現場製作。他的奧利塢(olliwood.com)公司所出品的計畫,如赤裸電影院(naked cinema)、台北游擊漫步 ,製作手法介於劇場與電影,惟其破除了屏幕與舞台,將擬造情境融入當下現實,觀眾同時成為演出者與觀賞者,生產出新的現實界域(realm)以及身歷其境的感知方式。

漢格除了活躍展出於藝術節如馬爾他藝術節(波蘭,2009)(MALTA Festival),我們是維也納藝術節(Wir Sind Wien)(奧地利,2011)外,奧地利林茲藝術節(2009)、維也納博物館一百年(維也納科技博物館,09)、日本愛知博覽會(2005)等。他同時於維也納大學擔任劇場、電影與媒體科學的客座講師,並成立k48-挑釁當代感知藝術空間。(K48-offensive for contemporary perception)

楊俊(奧地利)

楊俊的作品媒材多元,包括影像、裝置、出版品、討論會,甚或打造全新的公共空間,以提出關鍵性的問題意識為出發,處理議題包括了身分認同,藝術機構的社會功能,公共空間的社會與文化紋理。他的創作如同一種永不止歇的提問,對機構、社會以及觀眾,質疑所見、所處的現實是否為真,而其作品則是針對現實空缺所做的不同提案,標示出或可成真、但並非唯一的改造可能。

曾展於五十一屆威尼斯雙年展(義大利)、2006利物浦雙年展(英國)、第四屆歐洲宣言(德國)、2001馬賽國際紀錄片節(法國)、2008台北雙年展(台灣)。作品曾展出於許多國際當代藝術機構,包括海沃藝廊(倫敦)、東京歌劇院藝廊(日本)、萊比錫當代藝術館、奧地利現代美術館、紐約P.S.1、馬賽當代美術館(法國)。他受委任製作的大型公共藝術計劃包括;《gfzk花園》-由德國萊比錫當代藝術館委任改造的花園,以及為該館重新設計的咖啡廳-《巴黎症咖啡館》。瑞士伯恩市的大學體育館,奧地利茵斯布魯克(Innsbruck)市府廳的新建築等。

爆炸理論(英國)

由麥特.亞當斯(Matt Adams)領軍,傑若.法兒(Ju Row Farr)與尼克.坦達凡尼雅(Nick Tandavanitj)共同組成的爆炸理論,成軍於英國,以實境遊戲的作品在新媒體藝術中獨樹一格。遊戲是爆炸理論作品經常使用的「形式」、「動因」,並以此吸引觀眾進入成為其作品的完成者,但不同於線上電玩,他們的作品連結了真實世界與網路世界兩端的使用者(觀眾),彼此的互動如同一場心理戰役,而交織出的關係則是一個新的現實。觀眾的角色是多重的;一方面是遊戲裡的角色,作品的表演與完成者,也是真實及虛擬世界中的自我。

爆炸理論曾獲奧地利林茲電子藝術節的互動藝術大獎,美國電玩發展類的獨立獎( Maverick Award at the Game Developers Choice Awards)等,作品曾展出於ICC(東京),芝加哥當代藝術博物館,雪梨雙年展,台灣國立美術館,赫伯劇院(柏林),巴塞爾藝術博覽會,荷蘭電子藝術節,巴塞羅那聲納節,巴勒斯坦國際錄影藝術節,日舞影展等。他們並經常受邀於研討會和講座傳播其藝術理念。

桑久保亮太(日本)

自稱為設備藝術家(Device Artist)的桑久保亮太,較為人熟知的是他一系列的設計、互動遊戲作品,如Bitman(與明和電機Maywa Denki共同創作)、影片燈泡(Video Bulb)、PLX、摹擬動物尾巴的機械裝置Silifulin,音樂積木(Block Jam)、 互動裝置藝術(Loop Scape)等。 他以電子媒體探索類比/數位、人類/機器或寄件者/收件者的界線,曾獲得2002、2003電子藝術獎互動藝術類的榮譽提名(Ars Electronica)、2003年日本媒體藝術節(Japan Media Arts Festival)特獎、2010年日本媒體藝術節(Japan Media Arts Festival)傑出獎。

本次參展作品《十度感傷》,以全然類比的低階科技手法,運用皮影戲原理產生的光影變化,製造出類沉浸式的觀影體驗,將日常生活的小物件,鋪敘出感傷而詩意的敘事影像。

法蘭索瓦.秋蕾(法國、比利時)

活躍於法國與比利時的當代藝術家,作品曾展出於泰德美術館、比利時當代美術館(Musée des Arts Contemporains)、龐畢度藝術中心、日本東京都美術館、邁阿密當代美術館(MOCA, Miami)、巴黎東京宮(Palais de Tokyo)。

莉莉.弗萊立(法國)

在80年代末的實驗藝術背景中成長,畢業於Ensaama的弗萊立作品不限於單一媒材,包括了攝影、繪畫、插畫、出版品等。她廣泛的與各領域的藝術家、廠牌合作,視覺藝術如藝術家皮耶˙雨格、周依,音樂廠牌如「布隆克斯社」,出版品如出版商「Dis Voir」,以及時尚品牌如詹巴迪斯塔˙瓦利(Giambattista Valli)、設計師弗雷德˙薩塔耳(Fred Sathal)等。

菲利浦.巴立諾(法國)

1964年出生於阿爾及利亞,生活和工作於法國。他的作品關注語言、時間、敘事等議題,媒材則包括電影、聲音、出版品及表演。作品曾展出於巴黎市立現代美術館,龐畢度藝術中心、舊金山現代美術館,慕尼黑藝術中心等。他並經常與不同的藝術家合作,如「席丹˙二十一世紀之星」(環球電影公司出品),與道格拉斯˙高登共同創作,「故事與宣傳」(與瑞克里特.提拉凡尼加)、「布萊恩與法利」(與李恩.吉利克)。

皮耶.雨格(法國)

雨格的作品專注於檢視影片(film)的結構,藉由替換真實生活中的個人主體與影片的虛擬主體,交錯發展出亦真亦假的影像敘事。曾獲古根漢Hugo Boss獎(2002),威尼斯雙年展評審團特別獎(2001,法國館),作品展出於泰特美術館、龐畢度藝術中心、洛杉磯當代藝術館、芝加哥當代藝術館、布里斯班當代藝術機構,惠特尼雙年展(2006)、雪梨雙年展(1998、2008)、威尼斯雙年展(1997、2003、2007),德國文件展(2002)伊斯坦堡雙年展(1999、2001)等。

李恩.吉利克(英國、美國)

居住和工作於紐約和倫敦,90年代被歸類於英國YBA的藝術家之一,後與瑞克里特˙提拉凡尼加等藝術家被列為關係美學陣營。個展曾於紐約現代美術館、巴黎東京宮、倫敦ICA展出,聯展經歷包括泰德三年展(2006),威尼斯雙年展(2003),德國文件展(1997)、並代表德國館參與2009年的威尼斯雙年展。展出遍及歐洲、美國各大美術館,包括愛爾蘭現代藝術博物館、古根漢美術館等。

M/M(法國)

由Mathias Augustyniak與Michael Amzalag組成的藝術設計團體,涉足的領域從當代藝術、電影、音樂、出版品、劇場設計到時尚。合作過的時尚品牌如山本耀司、LV、凱文克萊等,並曾為歌手碧玉的音樂錄影帶跨刀。M/M曾擔任多本時尚雜誌的視覺顧問,如法文版Vogue,紫色時尚(Purple Fashion),男性+競技場(Arena Homme+),2010年並與瑞典品牌Byredo合作開發了M/MINK香水品牌。龐畢度中心於2008年舉辦了他們的回顧展「頑強視覺」(vision tenace),展出該團體為各藝術機構、藝術計畫所作的海報設計。

皮耶.約瑟夫(法國)

曾展出於荷蘭的范.艾比(Van Abbe)美術館、法國龐畢度藝術中心、東京宮、里昂當代美術館、美國邁阿密當代藝術館、德國科隆ludwig美術館,阿根廷布宜諾斯現代美術館,以及第一屆雅典雙年展(2007)、里昂雙年展(2001)。

馬西.貝哈赫.卡辛(法國)

突尼西亞裔,十三歲移居法國,身兼演員,哲學家、小說家等多重角色。

喬.斯卡倫(美國)

身兼作家、劇場導演、出版者及大學教師等多重角色,作品曾展出於巴塞隆納MACBA,芝加哥美術館、美國國立美術館、倫敦當代藝術中心(ICA)、第八屆沙迦雙年展(2007)、上海雙年展(2006)、雪梨雙年展(1998)等。個展包括杜賽道夫K21(2007)、法國維樂班當代藝術機構(2007)、荷蘭的范˙艾比美術館(2003)等。

瑞克里特.提拉凡尼加(美國、泰國)

生於布宜諾斯的泰裔藝術家,現居紐約及清邁。作品展出於紐約新美術館、波蘭耳索(Warsaw)現代美術館、克藝術中心(Walker)、維也納分離宮、皇后美術館、古根漢美術館、ZKM新媒體藝術中心,以及日本橫濱三年展(2008)、聖保羅雙年展(2006)、惠特尼美術館、沙迦雙年展(2007)、惠特尼雙年展(2006)、威尼斯雙年展(2003)等。除了活躍於國際展覽外,他也是「土地基金會」(The Land)的共同創辦人,於清邁郊區進行實驗性的土地及建築改造計畫,並邀請藝術家在此創作。

﹉﹉﹉﹉

策展理念

第六屆台北數位藝術節國際邀請展–「擴增世界」(Augmenting the World)

文 鄭美雅

「擴增世界」以99年法國藝術家皮耶.雨格與菲利浦‧巴利諾所發起的計畫「沒有靈魂的軀殼」,作為這個非典型數位藝術展的一個起始句。

「沒有靈魂的軀殼」(No Ghost Just A Shell),其名稱挪用於日本經典動畫《攻殼機動隊》(Ghost in the shell)。藝術家買來一個日本動畫工業所遺棄的肖像-「安麗」,邀請了共十八位藝術家以這個符號個別發展出不同的創作。這個計畫可以在幾個不同層次中討論-從撿拾一個空洞、被商業體系判定為沒有價值的符號作為創作起點,「沒有靈魂的軀殼」已經隱然批判了文化工業裡疲化、單一價值的生產趨向,在動漫工業裡,如安麗這樣的肖像產品,其存在目的與創意生產全然脫鉤,而其存在與否則取決於商業系統的價值評斷。

為此計畫,藝術家創設了一個臨時的動畫工作室,開發了一個全新的生產方式。這個生產方式是為了服務於藝術的目的而存在,由藝術家自我組織、串連與行動所開發而來。這不僅僅是試圖創造一個獨立於商業體系的藝術生產模式,同時也是一個藝術性的嘗試-在一個空洞的意符(Signifier)裡,讓不同的個體生產個別獨立並存的意旨(Signified),這些意指的生產過程,是一個動態的網絡過程,藉由藝術家的自我組織,在一個微生產體系裡,創造出新的溝通領域(Communicational field),新的生產關係與藝術家之間互動交流的模式。這個藝術生產的結果-或說是產品、作品,並不是最重要,並不是展示作品創造出了新的社會現實與網絡,而是在這個生產過程所開發出的概念、串連出的社會關係所產出的新的現實情境。同時,這個微體系也在不同層面挑戰了既存的機制,例如,它帶來了一個在收藏與展覽條件都難以用既定概念處理的議題,因為這是一件作者權既共有又獨立的作品,一個自成獨立展覽的藝術計畫。

「擴增世界」是這個計畫首度在一個數位藝術展覽的脈絡呈現。在西方藝術論述中,這個計畫經常被放在關係美學的脈絡中討論。然而在當今網絡社會與科技藝術的論述中,這個計畫所指涉的概念也非常適切,足以挑戰我們對典型數位藝術展覽的認知。網際網絡的發達創造了開放性平台的可能,這不僅是因為科技工具所創造出的技術可行性,而是網絡社會根本性的改變了人類社會交流、互動的模式、新的社會關係的建造,與行動的新模式。新的社會關係、微體系與人類互動方式的創造也可以是對既定體系、認知模式的開創性挑戰,一如Superflex的「超級頻道」(Superchannel),以一組技術工具開發了建基於日常經驗、由普羅大眾DIY打造的媒體生產模式,在其中生產者與接收者合而為一,並創造了新的互動模式與網絡關係。

短路的歡娛經驗V.S.開放性的參與

展覽作品中,楊俊的《革命》以三段式動畫解析革命的不同形式,包括未完成的革命(中國,天安門),權力體系架構更迭的革命(專制政權被民主體制取代),以及成為消費符碼的革命-如同今日城市中成為觀光景點的隨處可見的強人雕像。當觀眾步入這個展場,他/她的形象被同步納入作品的影像,化為群眾中的一員,然而觀眾並不被允許與影像內容「即時互動」。藝術家將觀眾形象強制納入,雙重暗示了觀眾(或群眾)的無從缺席—無論是一場革命或一個藝術慶典。作品的無從互動性並非技術的不可達成,反倒是藉由刻意的「短路」(Short circuit)-抹除科技所帶來的視覺奇觀與互動愉悅,迫使觀眾重新界定自身在觀看經驗中的位置。觀看作品本身已然是一種互動形式,一場介於觀者與創作者之間的對話,這個對話的懸缺或完成,取決於對話主體所選擇的位置,畢竟,革命可以是一種消費形式,藝術節慶亦然。

「互動」作品的互動性,並不在於呈現被設定過的參數與反應模式之間的關係,而或許是挑戰觀賞經驗中既定的認知模式,以及「觀眾參與」所能開創出的互動網絡。在漢格的作品《台北台北游擊漫步 》中,一場混合了情境主義的游擊行動,帶領觀眾探索城市的未知領域。這件作品如同一個移動式的劇場,分隔場內場外的界線經常被模糊,主持人(藝術家)扮演了觸媒或提問者的角色,在漫步的過程中,不斷的以行動觸碰公、私領域中的行為潛規則,並啟發人對空間中的社會脈絡的認知。在半即興的情節設定裡,參與者與街頭的旁觀者被挑逗、鼓勵進行一些或為挑釁,或為友善的互動,這個過程中,短暫的互動脈絡與社會交往關係不斷的被組織而後消散。

擴增世界

影像生產技術高度發達的今天,擴增實境、3D影像、虛擬實境等等技術挑戰了人類感官的極限-但並不必然因此改變感知的形式。影像生產技術的發展不斷朝向「逼真」-從企圖複製、重現真實,逐漸成為一個全新的真實,一個取代了真實的超真實。擴增實境讓世界壓縮在一個便利攜帶的數位工具盒裡,隨時可被再造或重現;「身歷其境」-在消費文化的脈絡中一個聽來熟悉的廣告詞,通常意味著提供虛構世界的「真實」體驗。

技術革新改變了人類的社會網絡情境-今日我們是一個行動通訊的載體,智慧型手機將人緊密連結,保持「開機」,意味著我們隨時置身於隱而未見的龐大社會及社交網絡,隨時可被啟動(及互動)。爆炸理論的《觀看的機器》便是以手機為媒材,邀請觀眾進入城市上演一齣「搶銀行」的戲碼。這件作品可被視為一部電影,以虛構的情節作為引子,邀請觀眾「再活一次」他們的日常生活。這件作品無意以技術重造一個虛擬情境讓觀眾進行實境體驗,而是以一個簡單的介入-搶銀行的邀請,操弄著觀眾腦中對這個熟悉的好萊塢電影橋段的既存印象,以及對劇情電影的快感與刺激的慣性期待,並將其推進一步,以一個在城市中實境上演,而觀眾成為行動主體的實境電影。區隔現實與快感情境的螢幕消失,作為行動者/演員/觀眾的參與者,必須自行「縫合」虛擬與現實的鴻溝來完成這部電影,其中的挑戰包括與陌生人的夥伴關係,與窺伺者間的未知試探,合法與非法界域的來回忖度。

這件作品在08年金融海嘯期間所發展,2010年首次展出,後依不同城市的脈絡改變部分作品內容,並以實境遊戲的形式呈現。這個故事背景,正是觀眾真實生活中身處的新自由主義處境,一個剝削型全球新型資本主義的社會情境。觀眾在這個再真實不過的故事中,被邀請進行一個實際行動,並從一個預期中的觀看主體的身分,轉變成為行動的主體。作品創造了一個擴增的世界,它既非現實的複製再現,也非由感官啟動的快感真實,而是一個交雜了現實與虛擬的新真實,在行動中被完成。在這個過程中,觀眾互動的對象不只是透由手機下達的一組指示,也包括在這個遊戲設定中無法被預測的另一個行動主體,兩者間彼此的互動網絡,交織出一個新的網絡關係。

低階技術中的真實藝術

數位藝術展覽裡,作品媒材是否採用創新科技並非最關鍵的議題。如同Hito Steyerl對影像生產技術的政治經濟學討論,低階/高階影像的生產與傳輸反映的是不均的地緣政治及經濟模式,特意強調數位藝術中的技術面向,或許是錯誤地加強了資本作為藝術生產唯一驅力的思考模式。日本藝術家桑久保亮太的作品《十度感傷》以最原始低階的影像技術-十五世紀便存在的皮影戲原理所製作。這件十五分鐘的影像作品創造了一個接近於沉浸式的經驗,但又同時將技術的構成並陳,藉此去除了技術的遮蔽性與科技作為神奇魔法的神話。

「擴增世界」中的參展作品包括了游擊行動、實境遊戲、動畫、錄像等等多元媒材,以日常性的介面(Interface)開發出介於實境與虛擬的界域(Realm)。這個展覽同時也希望討論數位藝術展覽可能的形式,並討論科技作為介面所隱含的社會性,政治性以及文化性的面向。

﹉﹉﹉﹉

策展團隊

國際邀請展策展人:鄭美雅

1975年生於台灣,台南,英國米德賽克斯大學(Middlesex University)藝術學院視覺文化碩士

一九九八年參與台灣第一個以報導當代藝術影音新聞為主的網路電視台計畫-在地實驗網路電視台,手持家用DV錄影機採訪、報導了90年末的前衛藝術,包括陳界仁、彭弘智、鄭淑麗,以及地下噪音及實驗劇場創作者等。近年發表文章散見於典藏今藝術、畫廊雜誌(中國)、藝術與投資(中國)。

2003進入台新銀行文化藝術基金會,參與第一屆「台新藝術獎」的策劃及籌辦。2004~2005年與策展人王俊傑、王福瑞合作,籌辦「漫遊者-國際數位藝術大展」(國美館)及「異響2國際聲音藝術展」(北美館),擔任展覽經理,負責國際聯繫及展覽統籌執行。

2006進入台北當代藝術館擔任策展人。策展經歷包括國內外年輕藝術家如「靜默突襲-林冠名個展」、「宇宙主義-:Phunk Studio」、「凝視著,卻看不見的光景-橋本典久個展」台北當代藝術館)。2010受邀於城市游牧影展,策畫2010於台北當代藝術中心舉行的影像藝術特展台北當代藝術中心)。

08年獲國藝會第一屆策展培力專案,2010年受邀日本3331策展人駐村計畫。2010年與奧籍華裔藝術家楊俊、徐文瑞共同籌辦、創設台北當代藝術中心,現任台北當代藝術中心常務理事。

專案製作人:蘇珀琪, 王泱人, Daisy

專案助理:賴佩君, 何宥妍, 蘇元琦

展覽助理:李浩宇

視覺設計:楊俊, 方彥翔

展場設計:陳建宏

特別感謝:Christiane Berndes, 張泰偉, 劉乃維

➽ 徵件競賽

台北數位藝術獎

➢ 互動裝置

➮ 作品介紹 1

《數位時空記憶》

胡縉祥

數位時代大量的將生活數位化,將傳統保存人類記憶的媒介從紙張轉化為數位檔案,隨著雲端運算的來臨,人們在網路社群平台中留下了大量的記錄,透過日誌、照片、影片等呈現「數位記憶」。“Recaller”針對數位記憶不同於真實記憶的特性,提出在數位化後記憶主權的消失之議題,藉由網路互動裝置藝術作品,表現數位記憶可以被重製、捏造、再現、搜索、共創與刪除等樣貌之互動介面,即數位記憶資料庫、數位記憶時間軸、數位記憶拼圖板,許可觀眾在參與作品的過程,省思數位記憶可能帶給人類的影響與衝擊。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 2

《光林》

羅禾淋,陳依純

《光林》是光的人造生物,也是植物般的森林,擁有一種人造自定規律下的循環系統。平常時處於半休眠的狀態,卻因人的觸碰而甦醒並發光與舞動著,在舞動的過程裡,人的身體也因此改變著與光林的接觸,讓人的身體與光一起跳舞。在人的介入之後,每一根光林會記錄著與人接觸的資訊,並隨著這資訊的累加與不同,影響半休眠狀態的呼吸方式與甦醒狀態的運動模式,達成一種自我學習的生長循環。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 3

《超聲鍊》

曹博淵

《超聲鏈》以「人聲溝通」為主題之互動裝置創作。「溝通」是人與人、人與群體、人與社會之間的思想與感情間交互作用之過程。人類的有聲溝通由最原始的口耳相傳至留聲機,乃至於有線電話,科技發展與前進,現在已邁入無線溝通的時代。《超聲鏈》以手機作為一種媒介,透過手機錄製人聲,以連線裝置播放聲音、呈現人聲視覺化的影像,表現「聲音訊息脈絡與時間的關聯」。 每位觀眾參與互動時,可使用手機隨時錄製聲音或播放先前觀眾留下的人聲訊息,當觀眾聽了被記錄的人聲訊息或進行錄製聲音,則會影響下一個聲音的內容,因此人聲訊息之間產生了鏈結。 人聲訊息內容之間的關聯性,因錄音時間上的不同,產生非線性時間上縱橫交錯溝通的可能性。當多位觀眾互動時,音軌不斷的增疊,播放的聲音及現場的呢喃聲也同時被錄製,此錄音產生的聲音同時包含了不同時間、人、內容的超時空人聲溝通。

﹉﹉﹉﹉

➢ 動態影像

➮ 作品介紹 1

《秘密平面計畫-浩瀚漂浮》

蒲帥成

《秘密平面計畫》整部影片的結構於一個清澈的平面、若有似無的室內的私空間、白色的荒原、黑水盤據的湖泊、以及一棵樹與一位主角。北歐神話中那一棵連結天地的傳奇地獄巨樹,圓滿軸心的樹木屬白臘樹,高達天際;其下由三根粗壯的樹根支撐,分別深入不同的世界,把宇宙天地包含在其自身當中。影片當中的樹生長於白色平面之上,穿破空間,根莖延伸在不可見的異空間,串起那影片的外邊結構。 作者希望營造出一種奇異的空間感,沒有明顯方向感,但視覺上模糊卻有內外之分,牆內、室外、皮膚內外等等多種空間且不互相分割。如果我們不知道自己欲往何處,很快的也會不知道自己身體位置。蒲(Pu)意欲創造出多重透明平面,描述一個空間,主角在此環境當中運動穿梭,這些動作殘影來自於平常生活之中,所堆積出來的另一個自我的身體。他是一個全然的非我,但卻擁有部分的控制權。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 2

《脫軌震盪》

林俊良

這世界已飽滿著的雜音,也許深受其困擾,卻習以為常而觸發享受,這是叫做「數位質感」的時代。視覺被切割,有著數碼的規律,條狀編列也成為資料傳輸的基本邏輯;聽覺被大量的重複音效潛移默化的改變生活的步調,人們找到了新的輕快,交流中有了新的搭配,這就是現在的生活。 《脫軌震盪》以「音軌」主導剪接,成為創造影像的主軸與變數;完全手工剪輯音軌的方式,「非程式編碼」置入音軌造成波動;影像處在被動位置而遭受破壞與拆解,突顯視覺本身就夾帶的聲音表現與視覺節奏;音樂的風格則取自各種數位音效,以重複或跳針的間奏方式呈現音波跳動的數位科技氛圍;製作過程以聽覺與節奏感剪輯音軌,關閉影像,由聽覺主導視覺。藉此重新思考與嘗試創造影像的切入角度,使聽覺強化,視覺成為依據與襯托,兩兩相互堆積下,碰撞出更為不同的美感體驗。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 3

《噪音浪漫》

崔欽翔

此作品以噪音作為個體的訊號,嘗試以一種群體的方式將他們聚集,並生長,排列,在空間中不段互動。並且從最單純的噪音開始,視覺為群體,聽覺為旋律,讓視覺噪音生長進而演變成一種具有強大旋律性的群體現象,將觀眾帶入一種浪漫的噪音思維中。 若一個粒子代表一個單位的雜訊,當一百萬個雜訊集合在一個空間的同時,他產生的便會是一個具有生命型態的群體現象。噪音在此時便成為一種浪漫。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 4

《截景島-遠端的呼喊、迷失的航道》

張徐展

《截景島-遠端的呼喊》與《截景島-迷失的航道》

這個島的風景以戲劇性方式誕生,戲劇性等速移動的布幕,海島被賦予機械式、冷感的在汪洋海面航行,以一座虛擬人造海島城市為軸心,緩緩轉動觀看的角度,塑造觀者機械式固定位移的錯覺。由世界各地著名城市所拼湊而成的符號之島,象徵著失去遵循方向的虛無文化,也道出人類找不到得以靠岸之港口的真實窘境。

《截景島-遠端的呼喊》與《截景島-迷失的航道》

作品實現作者延展影像的概念,藉著影像的「間離效果」製造一個「無地方」的景觀裝置,固定式浮動的海面、機械式移動的劇性性布景,當影像在空間裡形成景觀裝置,具體呈現;海平面上的城市,看似航行但卻從始終未曾前進的旅程。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 5

《紀錄片XI – X 任務》

吳長蓉

萬花筒豬舍系列作品為作者2008年家中受到金融風暴影響下,改行養豬的紀錄片。運用當代人尋常的「日常錄影」方式,當作製作她家中飼養豬隻過程的「紀錄片」素材。 作品陳述出轉向經營養豬事業的紀錄。畫面如時下MV、萬花筒、壁紙般的效果為「紀錄片」提出另一種結合個人心境表達的不同實驗性結果。此作品記錄了在幫母豬接生時,所遇到的難產急救過程。

鏡射鏡頭,對應對照著創作者自身,在X任務接生急救過程中,強烈的侵入與被侵入感,進入本體搜尋某種愛與慾望。接生前標準程序-需將手塗滿潤滑液後再進入母體內搶救,使得畫面呈現出油膩黏稠的視觸感,這些的視觸感、黏稠感與痛感是創作者在接生難產母豬過程中,強烈感受到的,此紀錄片藉由視覺來呈現創作著難以描述的身體經驗,與自身存在於資訊癱瘓當代社會的某種騷動,並勾勒出社會共同經驗警惕生命。

﹉﹉﹉﹉

➢ 數位音樂與聲音藝術

➮ 作品介紹 1

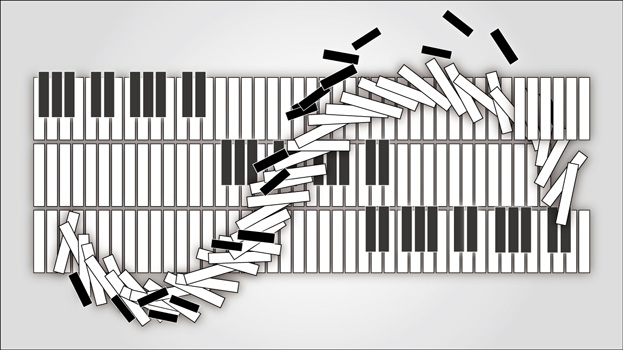

《鋼琴的解構》

陳映蓉

《鋼琴的解構》全曲皆採用由鋼琴上使用不同的各種演奏技巧所發出的聲音發展延伸,例如:撥奏、敲奏、弱音敲奏、擊弦。而當中尤其是敲奏與弱音敲奏兩種元素,各收集了兩種不同音高的原始素材創作。而在創作時所使用的方法有FFT、VST、延遲、逆行、混響、回聲、顆粒合成…等多種變化,在改變不同的原始材料後製豐富的變化並進行嚴密的組織。

如《鋼琴的解構》標題所暗示,創作理念及目標要將鋼琴原有的聲音素材做多方面的拆解與變化,打破一般人對於經常聽見且熟悉的鋼琴音色之既有概念與印象,並更進一步去探索鋼琴其內在更豐富的原始聲音。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 2

《漫遊者》

陳怡之

作者經由鋼琴與電子聲音表達《漫遊者》(鋼琴)與不同聲音風景的互動,此作品包含了作者在各地的田野錄音(包括台北, 奧克蘭, 北京, 馬德里, 巴黎),藉由電腦合成,田野錄音及鋼琴的音色延伸發展另一番抽象及多彩的聲音藝術氣氛與音樂性。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 3

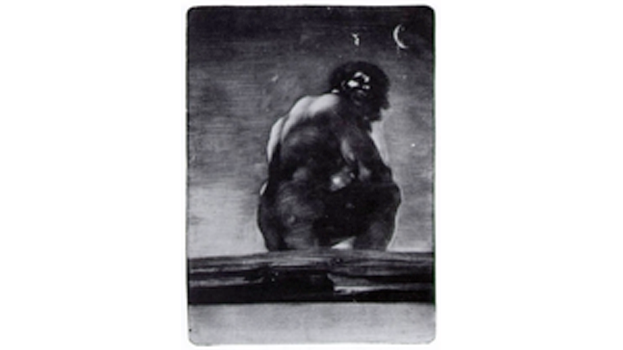

《寫聲-巨人》

楊 昕

《寫聲-巨人》此曲靈感來自於西班牙浪漫主義畫家哥雅(Francisco José de Goya y Lucientes)之畫作《巨人》(The Colossus),哥雅筆下的《巨人》共有三幅,皆為哥雅隱喻生活中的夢靨、邪惡或是戰爭中的醜陋之作品。 有感於最近十年來, 911事件以及茉莉花革命等大事件的頻繁,因此想藉由聲音作為色彩以及勾勒畫面的筆觸,將哥雅筆下代表許多想像的巨人,利用聲音表現出來,。也希望藉由此曲為戰爭中犧牲的無辜人民哀悼。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 4

《空隙》

柯盈瑜

《空隙》是藉由捕捉釋放存在於冰塊中的空隙所產生聲響的作品。透過冷熱的溫差,戲劇地強化冰塊融化的聲音。當屬於冰塊內部的虛空間被釋放,實空間的消逝,虛空間發出聲響,形成了微小音場的空間經驗 。藉由聆聽這個不曾被我們注意的微小音場,重新思考,聲音所暗示的空間尺度。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 5

《關係效應》

謝奉珍

《關係效應》是作者聽見風吹拂過建築物內的窗口而引發的聲音共鳴。作品中融合了兩種形態的聲音,包含在生活廊道上所錄製的窗戶共鳴聲,以及以作者的個人狀態所發出的人聲。窗口產生共鳴現象,需要涵蓋外在的風條件以及內在的窗口建築等條件,才得以產生震盪的狀態。作者將共鳴的發聲現象延伸為:人的聲音狀態必須包含多項要素間的牽連關係,包含環境所造成的影響、人體的身體層面、心理狀態以及所處時域等影響,所產生的聲音效應。 在聲音混製的編排上,作者將上述不同狀態所產生的聲音做些微的並置,每一軌的聲音都是獨立並僅出現一次,軌道與軌道間的聲音,在質地與狀態間卻又有對應的時間連結。在內容上,窗戶共鳴聲與人聲並置在一起,因聲音特質的相似,產生辨認上的模糊曖昧特性,彷彿外在與內在互相交雜成一體,並互相呼應牽連著。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 6

《在澳門,路邊抗議是合法的嗎?》

葉廷皓

在澳門,路邊抗議是合法的嗎? 如果在澳門抗議是不合法的,那是不是該作些逃亡的準備? 利用一段具衝突性的環境錄音,規律的行人號誌聲,偶發的行車聲,以及在一旁嘶聲力竭的抗議聲,融合成一段更不和諧的混合噪聲。

﹉﹉﹉

【數位音樂與聲音藝術 榮譽提名】以作者之姓氏筆劃 (由少至多)編排

| 作品 | 創作者 |

|---|---|

| 再生音樂 | 王連晟 |

| 雲 | 江元皓 |

| 科技浩劫 | 黃小容 |

| 琵琶的獨白 | 馮玲軒 |

| 幻現 | 陳宜惠 |

| 競爭意識 | 陳家輝 |

| 撕裂 | 羅唯尹 |

﹉﹉﹉﹉

數位表演藝術獎

| 作品 | 創作者 | |

|---|---|---|

|

Random | CBMI (Cross Border Multi-Media Intergration) |

|

打鐵舖三號:錯視 | 舞次方舞蹈工坊 |

|

死亡的過程 |

XOR |

|

警戒區-digital | 體相舞蹈劇場 |

|

穢土天堂 | 曉劇場 |

﹉﹉﹉﹉

數位藝術評論獎

數位藝術評論獎頒獎典禮暨評論發表會

11.20 15:00 剝皮寮歷史街區 演藝廳

數位藝術評論獎徵件分為二大領域,一為學術論文,二為藝術評論。

學術論文2011年度主題為「聲響 (sound/acoustics)」。

探討主題包含:與數位相關之實驗音樂、配樂、聲音創作、聲音與跨領域創作、聲音與數位關係及美學或文化社會理論探討等。

論文型態包含:歷史性研究、學理性研究、類型分析,聲音與數位關係的反思,創作評論等。

藝術評論不限主題,內容應包含數位藝術美學概念、數位作品評析、數位藝術展覽之相關論述擇一撰寫。

獲獎名單

優選 |

|---|

| 動態體現:黃翊《機械提琴-交響樂計畫之一》的聲想 楊超智 |

| 載體的嵌合與自我指涉-Jeffrey Shaw之Place系列的再現邏輯 劉京璇 |

| 大眾媒體與個體:許哲瑜《無姓之人》中的溝通結構問題 王柏偉 |

入選 |

| 聲音的諸種樣態--評張永達個展《相對感度》 王咏琳 |

| 影像投映的異類操演:評2010年台灣紀錄片雙年展中「影像實驗室」的四件作品 劉雅文 |

| 人形介面的愛與和平:「我讓數位藝術囧一下」 鍾涵瀞 |

﹉﹉﹉﹉

K.T.科藝獎

李故資政國鼎先生(K. T. Li)長期推動台灣的經濟發展,且致力於提倡科技與人文的結合,爲紀念與表彰其成就,特舉辦「K.T.科藝獎」(英文為K. T. Creativity Award,同時寓有「國鼎」與「Knowledge Taiwan」的意義),希望以數位技術之創新應用於視覺藝術為重點,廣徵各大專院校師生參與競賽,共同爲提升台灣的創意與創新活動而努力。

➢ 互動科技藝術

➮ 作品介紹 1

《匯。跳》

電腦、瓶子、各國錢幣、電磁鐵,2011

紀子衡、卓立航、李季穎、林廷達

此互動科技藝術作品使用電磁鐵讓瓶子內的錢幣跳動,並與網路上的匯率做即時線上連結,使錢幣在瓶中翻滾產生出獨特的聲音。

「匯跳」、「會跳」,是誰比較會跳?匯率每分每秒的變動就如瓶中的錢幣活潑的在蹦跳;人的心因為幣值漲跌在浮跳。天真、快樂、感動、熱情全被現實的聲音所蓋過,空洞的軀殼僅存的是那「比較」的心態。而我們喜歡聽到那清脆的錢幣聲,卻討厭機械式的工業聲,唯美的表面的背後並不完美。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 2

《聲和》

電鋼琴,多媒體,2011

陳韋安

隱含於音樂作品背後的結構,是我們得以理解作品的依據之一。音符組成的不同,形成相異的聲響效果,在時間的宰制下,聲響效果的排列形成意義。我們不由自主的聽到聲音,但或許也能夠藉由某種方式來表現聲響之間的關係。

《聲和》可以解釋為聲音之和,將聲響的過程記錄下來,加以疊合,以視覺化的方式表現樂曲的內在結構。或許能夠發現,在乍聽隨機的音聲背後,是否藏著某些規則?而在中規中矩的音樂當中,

是不是也包含岐出與意外?

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 3

《身體構圖》

電腦、投影機、kinect,2011

詹嘉華

《身體構圖》互動裝置為即時互動影像聲響裝置作品,裝置本身創作概念涉及未來主義概念,探討紀錄行為的觀點、連續影像繪畫美學和其環境與人的關係,並針對其繪畫作品呈現做視覺分析,甚至直接以身體為其互動的媒介,以數位的方式打破藝術作品與觀眾的籓籬,將觀眾本身最初的創作泉源引出,構成數位身體素描般的影像創作。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 4

《聲符》

電腦、投影機、壓克力,2011

郭恩慈、鄭明郡

音符,黑黝黝的小點嶄現著聲音視覺的共通認知,此起彼落跳躍於五線譜的縱橫之間,流露出瞬息間動人心魄的韻律。當旋律流響,繞梁之音於場域中時而響徹時而清厲,那自身呢?縈繞在內心的餘音是否也能譜成聲情並茂的樂譜。透過繽紛絢麗的壓克力媒材伴隨著視覺感官輔助,反射出璀燦奪目的色彩,刻劃著聲音的高低,顯露自我對於聲音的感官。整體呈現直覺性的互動手法使觀者融入創作,將聽覺與視覺影像產生連結,並以壓克力媒材為發出聲音高低的依據,深刻感受人、聲音、視覺影像的三重響宴。即觀者可藉由互動過程,壓克力媒材的抽取間,得到即時聲音回饋,同時視覺經由虛擬影像與實體壓克力媒材觸碰,折射出的光芒與聲音產生連結,三者彼此環環相扣,虛與實之間相互轉換,襯搭著純粹的聽覺起伏,訴說著各自的聲符。

﹉﹉﹉﹉

➢ 數位遊戲

➮ 作品介紹 1

《色戰》

電腦程式,2010

謝舒涵、王錦冰、許展翔

這是一款RGB(紅綠藍)三方人馬互相爭奪領地的遊戲,在一定的時間內以各方顏色領地大小來決定勝負。遊戲過程會產生以色光原理相互結合顏色,使原本單調的色彩變化為繽紛絢麗效果。遊戲集合育教於樂之效,以類似漆彈遊戲取代傳統線上打怪殲滅對手方式,再加上逗趣的美術用具化身的小兵,適合各年齡層一同玩樂。場景上的物件如箱子石頭或小怪都可以任意搬移、丟擲、堆疊,藉此來達成各種目的產生更多娛樂性。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 2

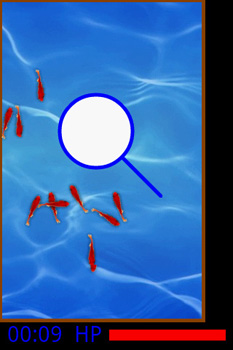

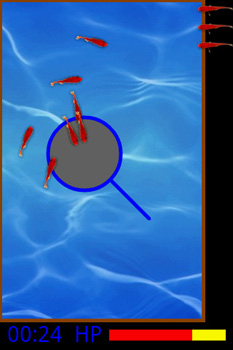

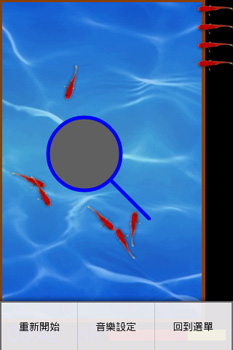

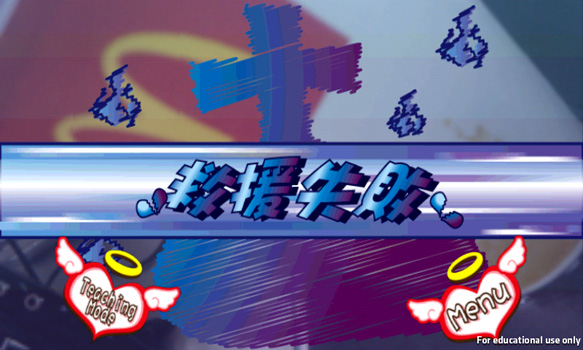

《夜市人生撈魚王》

Android智慧型手機、Graphic2D、G-Sensor,2011

陳正昌、王德仁、劉冠廷、陳治溦、謝嘉濬

科技的發達為人類帶來許多便利,亦讓電玩遊戲的操作方式出現了巨大的變動,如Wii的出現讓人們使用肢體動作來進行遊戲,進而跳脫使用按鈕進行遊戲的控制模式。撈魚遊戲,是許多人逛古早味夜市的樂趣,站在池邊,屏氣凝神,手拿著撈魚網,小心翼翼地在魚池中尋找目標,但魚兒可是不會乖乖的不動給你抓的,眼明手快地看準了時機,就要動手抓啦,也要小心翼翼的怕一個不小心弄破了魚網,不然一條肥魚可就這樣跑囉!有人一下子就把撈魚網弄破,宣告失敗,但也有人眼明手快,鎖定目標,三兩下就撈到一隻!

但撈魚遊戲現今已鮮少看到,對於小孩子而言,大多數的父母忙於工作,少有閒暇時間帶著小孩們去逛夜市,而生活在都市的小孩們更是少有機會逛傳統的古早味夜市,為了讓更多人體驗及回味這種夜市的樂趣,所以我們開發了「夜市人生撈魚王」,藉此讓小孩子們體驗傳統夜市的樂趣,亦可讓大人們在閒暇時重溫兒時回憶。

為了以接近真實的操作方式呈現「夜市人生撈魚王」,我們結合智慧型手機的觸碰螢幕及G-Sensor,藉由觸碰螢幕移動網子,並藉由控制手機傾角模擬真實的撈魚動作,來體驗撈魚無窮的樂趣。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 3

《GoGo賽馬》

電腦遊戲引擎Ogre,2011

廖晉坤、陳禹辰、曾冠維、戴銘毅

GoGo賽馬是一款競速類的賽馬遊戲。本作品有別於一般PC競速類遊戲使用鍵盤操作,其缺點只能以固定的量去做反應;而本作品使用Ogre 3D Graphics Engine為基礎並結合Cywee體感棒所開發之體感遊戲,體感遊戲最大的特色就是可以根據玩家施力的大小去做反應。例如:轉彎時,玩家所轉的角度會對應到遊戲中馬匹轉彎的角度。除了一般的競速規則之外,遊戲中還有道具系統,例如:紅蘿蔔會補體力、毒蘿蔔會扣體力。遊戲中還有柵欄要跳過,沒跳過則會減速。除了一般的遊戲方式之外,玩家還可以在馬場中培養屬於自己的馬匹。馬場中,可以調整馬匹身上的裝備物品以增加馬匹的性能;並且跟馬進行互動,例如:餵食跟清洗馬匹,都會影響馬匹在競速場上的表現。這些馬匹的裝備以及互動的物品都可以在遊戲中的商店購買。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 4

《天使的救護-AR》

電腦程式,2011

曾建勳、林雅瀅

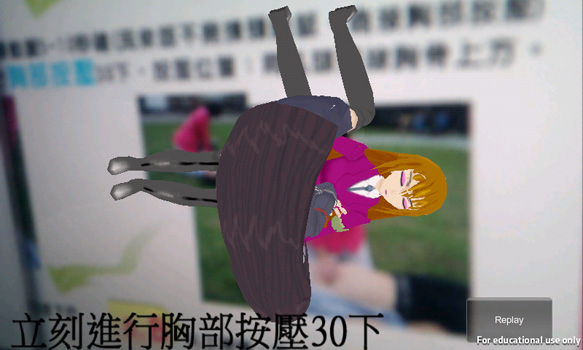

於行動裝置平台上,以心肺復甦術(Cardio Pulmonary Resuscitation 簡稱 CPR)為主體的擴增實境嚴肅遊戲,分別有教學模式及遊戲模式,其中教學模式是以行動裝置配合實體教學海報,當攝影機影像與相應圖像對應時,即在畫面呈現各個CPR步驟的3D成像,讓使用者能夠清楚了解到CPR的正確姿勢,而遊戲模式中以互動介面讓使用者能夠體驗到CPR正確的按壓速度。

﹉﹉﹉﹉

➢ 電腦動畫

➮ 作品介紹 1

《瓊斯先生》

2D電腦動畫、影片長度:5分39秒,2011

李柏翰、邱士杰、林妍伶

瓊斯先生是個生活平凡的人,他總是在每天在固定的時間起床,固定的時間上班,在固定的地點吃飯,過著平穩而規律的生活,拼拼圖是瓊斯先生唯一的小小娛樂。在一個平凡的星期一,因為一幅新的拼圖,發生了一連串的不平凡的意外,讓瓊斯先生從一個默默無名的普通人,變成了眾家媒體注目的焦點,瓊斯先生平穩而規律的生活,因此有了巨大的改變……。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 2

《神聖的介入》

3D電腦動畫、影片長度:3分35秒,2011

曾彥齊

當觀點的不同,感受也會有所不同。以人類的觀點來看,會認為烏龜的速度很慢。但是在烏龜的觀點裡,牠們可能認為,牠們的速度才是正常的,而人類的速度卻是極快的。

兩隻烏龜正在街頭賣藝賺錢,忽然之間他們賺來的錢在一瞬間消失了,卻不知道為什麼。他們因此而大打出手,兩隻烏龜卻不知道,事實上錢是被人類拿走的。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 3

《小粉紅》

動畫定位尺、動畫紙、透寫台、翻拍台、影片長度:6分8秒,2011

李明勳

《小粉紅》是以自我認同為主題之動畫創作。每個人都是獨特的個體,持有自身特有的特質,透過這些特質得以成為一個完整的個體。因此,每一個特質都是個體化過程中不可或缺的重要因素。但是個體必須存在於群體社會中,在群體社會的主流框架下,個體有時不得不將個人特質予以去除或隱藏,成為模板化的複製品。作者將個人的生命經驗與故事,透過轉化以動畫形式呈現,在作品中探討個體如何面對社會主流框架下的自我。作者也試圖透過創作達到內心感受的抒發,並對自我特質進行深層的理解與認同。而身處在各種不同的社會群體中,生命不斷地在變化,因此,認同是持續進行的一種過程,不斷地面對自我,以達到完整的個體化。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 4

《食物之別》

3D電腦動畫、影片長度:2分42秒,2011

王敏芳

《食物之別》是一篇發生在動物園真實事件改編的故事,諷刺人類明知道動物原本的生態與食物,卻因人為私心與販賣的圖利,餵給動物不適合的食物。

導演/王敏芳

指導/張維忠

分鏡指導/陳建宏

配樂/魏士翔

音效/陳泉仲

➽ 表演活動

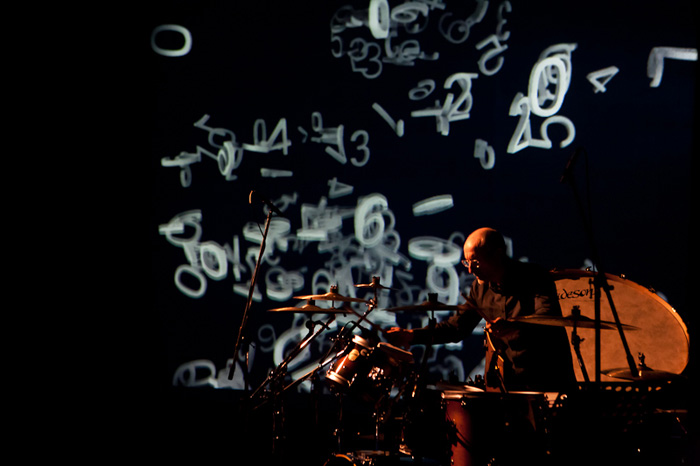

開幕特別表演

日期:11.11

時間:20:00

地點:剝皮寮歷史街區演藝廳

計畫主持人/展演策劃/藝術總監:黃文浩

製作人:盧健英

藝術顧問:吳素君

編舞:蕭賀文

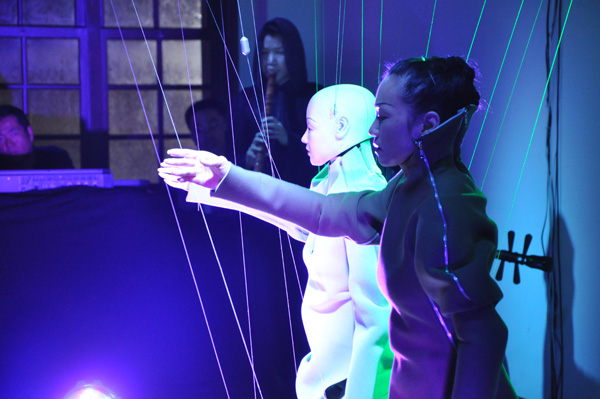

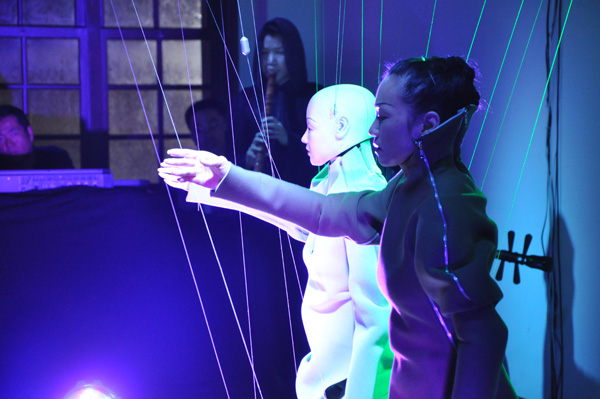

演出:蕭賀文、施叡凝、黃安妮(人偶)

技術總監:林維源

操偶師:施叡凝

製偶師/排練操偶:蔣惠敏

操偶機構製作:林政諺

服裝設計:覃康寧

音樂:廖梒瑜(洞簫)、許淑慧(琵琶)

舞臺監督/燈光:朱俊達

技術組:岳意強、劉宜倫

演出單位:在地實驗媒體劇場

《梨園新意-機械操偶計畫表演》試圖從具有閩南本土特色的梨園戲肢體程式出發,以一人一偶探討環環相扣的操縱關係。藉由偶、人與科技的模擬、反模擬、重置、再重置等角色互動關係,在形式上形成人操縱科技,科技操縱偶,偶操縱人的生態鍊,探討多層次的操縱動能如何影響環境的外在改變。

在藝術表現上,採用傳統戲曲(例如梨園戲)身段程式的原因—傳統戲曲音樂多採曲牌制,有一定的曲式變化。而傳統戲曲的身體程式多自模擬而來,梨園戲裡的十八科母(「科母」指梨園戲表演動作的基本造型單元),有許多是從生活模擬或提線傀儡的動作模擬而來,且規範嚴謹,經過世代的淬煉與陶鑄而傳承出特具風格的形式之美,在細膩之中又別具立體雕塑感。

去除戲曲的情節元素,肢體抽離出來而成獨立的創作語彙,結合機械、影像、聲音、光影、造型美術與真人的表演。

長期以來的戲曲研究裡,偶戲始終與戲劇有著伴隨演化的姐妹關係,究竟是戲曲身段模擬偶?還是偶模擬戲曲身段?經過歷代傳承與演化,相關領域的研究者很難再找到真相答案,本製作在二十一世紀裡更進從一步加入科技元素,一個科技偶與現實世界裡的真人如何帶來超越時空的交遇,科技的即時性與傳統偶的被動性,可能形成的衝突與融合,再加上與人的現實互動,形成真實與虛擬的另一種並置對話。同時在製作上也是一個從工藝、表演到科技三種介面的融合演化。

本作品是具有台灣傳統美學基底的科技劇場。表演形式為數位科技結合舞台表演,融合戲劇以及舞蹈,以傳統梨園戲身段以及元素,佐以當代科技與現代化的美術設計以及服裝,讓真人與數位科技操偶的共同互動表演,主角為一人一偶,配角不限,舞台上呈現人與偶相互拉扯的控制慾望,使觀眾主觀認為人影響了偶,而在不經意間,卻發現人其實也被偶所影響,描寫人關係中相互想操縱對方的矛盾,而在不斷的拉扯影像後,是人是偶卻幾不可分。舞台上同時搭配洞簫與琵琶兩位樂師演奏難管音樂。

首創的機器操偶與人的互動演出,以數位科技操控的偶演出古雅美麗的動作,人與偶產生奇特的協調優美,卻又互相拉扯衝突,特別為偶與人一起演出所設計的動作以及舞蹈,將使觀眾眼睛一亮。

數位藝術表演的跨領域本質,使得媒材、表現型式有著繽紛的多樣性,在創作過程中,攜手合作的各領域藝術家、工程師等執行者,也必須打破過去單一的創作思惟與習慣,透過更多的溝通與磨合來進行研發與創作。

本作品思考以「偶」做為原創點,除了它具有成人與孩童均有的成長記憶,偶也是表演藝術裡除了歌與舞之外,最原始的一種藝術創作物種,在「操縱」與「模擬」的技術之下,發展成各文化裡的傳統偶戲表演。而在網路世代裡,虛擬的動漫人物更成為許多商品的代言,或自成一格的經濟商機,以虛擬之「偶像」介入現實的消費世界,人不斷創造「偶」來表達現實世界裡不能完成的幽默、歡樂與慾望。

藝術所研發出的控制技術,要比一般工業應用更為細膩,這也是此次選擇最精緻細膩的梨園傀儡做為實驗起點的原因,因為挑戰性及門檻更高。而這個控制技術,對自動控制產業具有非常高的實用價值。有機會應用在工業上。

以發展「操縱」與「模擬」的技術為主體,以「偶」以及「表演」做為原創點,研發完整可靠的機械操偶系統以及相關配套的軟體系統,最終先以一完整表演節目為初期成果。

本作品以舞台動作捕捉科技為主體,以「表演」做為原創點,研發完整可靠的軟體系統,可以即時的捕捉人體動作,最終應用於舞台即時互動表演。以影像基礎的動作捕捉,可使表演者的肢體佩帶裝置減低到最少,以達到表演非物質化的目的,取得動作運動曲線後,可應用於燈光、音響、裝置、機械等等可能性。

技術主要分兩部份:

一套動作捕捉系統,可取得並紀錄表演者的肢體動作

一套機械操偶系統,可將記錄得的以機械懸絲吊偶戲動作展示

技術描述如下:

影像基礎的舞台動作捕捉:以不可見光的顏色作為標的動作捕捉,應用於舞台上,可進行即時的動作捕捉,與偶體進行即時互動。

向量動作記錄格式以及通訊介面:預錄動作的記錄格式,搭配採用的馬達動力系統,並以TCP/IP作為溝通介面。

機器操偶的機械及動力結構體設計:採用每一馬達自帶MCU的動力結構,並配合馬達進行多次結構修正,目前結構設計基本確立。

偶體製作:受操偶體製作完成。

動作捕捉設備設計製作:因應舞臺所需,採用紅外線以及可見光兩種攝影機交互使用,並以Wireless網路進行傳輸。

舞蹈動作初步定義:已與編舞家蕭賀文吳素君進行多次動作研究,據此確認機械結構運動範圍以及運動方式。

﹉﹉﹉

第二屆數位藝術表演獎首獎表演

《死亡的過程 The Process of Death》

日期:11.12、11.13、11.14

時間:19:30

地點:華山1914文創園區東三館 烏梅酒場

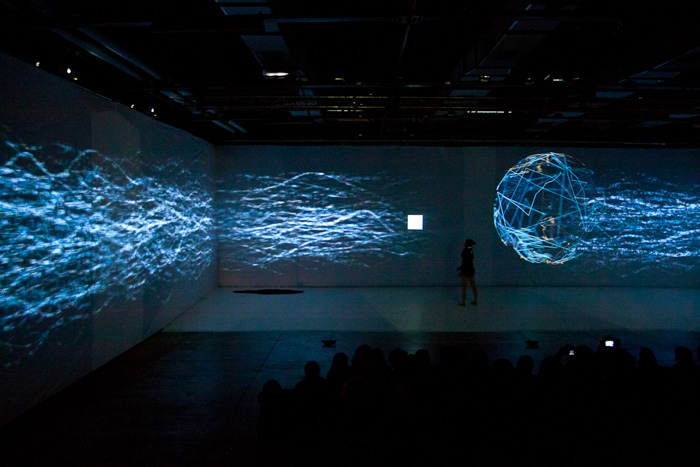

2011年第二屆數位藝術表演獎首獎《死亡的過程》“The Process of Death”為人們出生就往死亡前進,死亡是一段持續的過程。身體的消失,看似是死亡最終的證明。在心靈深處,我們希望精神能被存留延續的,因此科技成了我們延續深層精神的後盾,而我們現在穿越在兩相依附的過渡狀態。

| 組織 | 人員 |

|---|---|

| 策劃執行 | 李柏廷、孫于甯、 陳育群、 黃聖傑 |

| 互動設計整合 | 陳育群、 黃聖傑 |

| 互動程式設計 | 王連晟、 蔡佳礽 |

| 編舞 | 林柔雯 |

| 舞者 | 邱昱瑄、 廖錦婷 |

| 特效 | 莊定一 |

| 動畫 | 許妤如、陳宜謙 |

| 造型 | 孫于甯 |

| 聲音 | 王連晟、李柏廷 |

XOR團體簡介

2011年由一群國立臺北藝術大學-新媒體藝術研究生李柏廷、陳育群、黃聖傑自組一個新的科技藝術團體「XOR」。 XOR團員在未成一個團隊時,於《萬有引力的下午》、《交響樂計畫壹、機械提琴》、《音噪城市》等等跨領域互動表演中,扮演著不可或缺的角色,並從中獲得許多經驗。並在今年首度以XOR團體之名發表作品與參與第二屆數位藝術表演獎競賽,未來將與各領域的專業人士共同合作。

李柏廷

1986年出生於台北,患有先天性重度地中海型貧血,這幾乎無法根治的嚴重疾病成為創作的主要脈絡。 大學時期主修雕塑,以動力/裝置為主,也嘗試聲音的創作。現就讀北藝大科藝所,開始嘗試將動力裝置和聲音的創作結合。

2009

國立台北藝術大學美術系畢業

2009~ 就讀國立臺北藝術大學科技藝術研究所

獲獎

2011 「高雄獎」入選

2010 「世安美學獎」

2010 「台北數位藝術節 聲音藝術類」入選

展覽

2010 「雕塑集展」北藝大系館 關渡

2009 「 Haslla Art World 國際藝術研討會 」江臨 韓國

2009 「,And land 六人雕塑聯展」 北藝大QQ草原 關渡

2006 「TESTER4實驗攝影展」南北藝廊 關渡

表演

2011 「雲門二 春鬥 遊戲場」 台北、台中、高雄

2010 「交響樂計畫—壹、機械提琴」 西門紅樓 台北

2010 「2010 超響 transonic」 北藝大戲劇聽 關渡

2008 「I.S.O.」地下社會 台北

黃聖傑

1986生於台北,目前就讀於國立臺北藝術大學科技藝術研究所,專注於影像和聲音的結合,而目前也慢慢將數位的感覺帶入實體裝置。

展演

2011 雲門舞集2春鬥 交響樂計畫壹、機械提琴 互動程式設計

2010 國立台灣美術館 數位方舟 VVVV軟體 助教

2010 國立台灣美術館 沉浸之境 加拿大SAT中心360度環景數位影像表演

2010 當代藝術中心演出

2010 華山創意園區Leacy Sound Bits 售票演出

2010 失聲祭 Listen 40

2010 文建會數位表演卓越計畫 Distortion City 影像設計

2010 台灣創用CC計畫 開源軟體 混很大 蛙咖啡混音派對 Remix-and-Jam: Tracks into Treasures

2010 光祭 Play On Street 數位影像表演

陳育群

1986生於台北,大學主修資訊工程-電腦視覺。熱衷於探索與嘗試新的領域。

國立臺灣科技大學 資訊工程系 畢業

國立臺北藝術大學 新媒體藝術所

展演

2010~迄今 臺北藝術大學 感知介面實驗室-兼任研究助理

2010 廣藝科技表演劇場《萬有引力的下午》-互動程式設計暨媒體組現場執行

2009 電腦視覺辨識研究、基於Autodesk Maya環境的遊戲開發

2009 聽障奧運動態腳本動畫-動畫助理

﹉﹉﹉

梨園新意-機械操偶計畫表演

日期:11.18

時間:19:30 、20:20

地點:剝皮寮歷史街區演藝廳

計畫主持人/展演策劃/藝術總監:黃文浩

製作人:盧健英

藝術顧問:吳素君

編舞:蕭賀文

演出:蕭賀文、施叡凝、黃安妮(人偶)

技術總監:林維源

操偶師:施叡凝

製偶師/排練操偶:蔣惠敏

操偶機構製作:林政諺

服裝設計:覃康寧

音樂:廖梒瑜(洞簫)、許淑慧(琵琶)

舞臺監督/燈光:朱俊達

技術組:岳意強、劉宜倫

演出單位:在地實驗媒體劇場

《梨園新意-機械操偶計畫表演》試圖從具有閩南本土特色的梨園戲肢體程式出發,以一人一偶探討環環相扣的操縱關係。藉由偶、人與科技的模擬、反模擬、重置、再重置等角色互動關係,在形式上形成人操縱科技,科技操縱偶,偶操縱人的生態鍊,探討多層次的操縱動能如何影響環境的外在改變。

在藝術表現上,採用傳統戲曲(例如梨園戲)身段程式的原因—傳統戲曲音樂多採曲牌制,有一定的曲式變化。而傳統戲曲的身體程式多自模擬而來,梨園戲裡的十八科母(「科母」指梨園戲表演動作的基本造型單元),有許多是從生活模擬或提線傀儡的動作模擬而來,且規範嚴謹,經過世代的淬煉與陶鑄而傳承出特具風格的形式之美,在細膩之中又別具立體雕塑感。

去除戲曲的情節元素,肢體抽離出來而成獨立的創作語彙,結合機械、影像、聲音、光影、造型美術與真人的表演。

長期以來的戲曲研究裡,偶戲始終與戲劇有著伴隨演化的姐妹關係,究竟是戲曲身段模擬偶?還是偶模擬戲曲身段?經過歷代傳承與演化,相關領域的研究者很難再找到真相答案,本製作在二十一世紀裡更進從一步加入科技元素,一個科技偶與現實世界裡的真人如何帶來超越時空的交遇,科技的即時性與傳統偶的被動性,可能形成的衝突與融合,再加上與人的現實互動,形成真實與虛擬的另一種並置對話。同時在製作上也是一個從工藝、表演到科技三種介面的融合演化。

本作品是具有台灣傳統美學基底的科技劇場。表演形式為數位科技結合舞台表演,融合戲劇以及舞蹈,以傳統梨園戲身段以及元素,佐以當代科技與現代化的美術設計以及服裝,讓真人與數位科技操偶的共同互動表演,主角為一人一偶,配角不限,舞台上呈現人與偶相互拉扯的控制慾望,使觀眾主觀認為人影響了偶,而在不經意間,卻發現人其實也被偶所影響,描寫人關係中相互想操縱對方的矛盾,而在不斷的拉扯影像後,是人是偶卻幾不可分。舞台上同時搭配洞簫與琵琶兩位樂師演奏難管音樂。

首創的機器操偶與人的互動演出,以數位科技操控的偶演出古雅美麗的動作,人與偶產生奇特的協調優美,卻又互相拉扯衝突,特別為偶與人一起演出所設計的動作以及舞蹈,將使觀眾眼睛一亮。

數位藝術表演的跨領域本質,使得媒材、表現型式有著繽紛的多樣性,在創作過程中,攜手合作的各領域藝術家、工程師等執行者,也必須打破過去單一的創作思惟與習慣,透過更多的溝通與磨合來進行研發與創作。

本作品思考以「偶」做為原創點,除了它具有成人與孩童均有的成長記憶,偶也是表演藝術裡除了歌與舞之外,最原始的一種藝術創作物種,在「操縱」與「模擬」的技術之下,發展成各文化裡的傳統偶戲表演。而在網路世代裡,虛擬的動漫人物更成為許多商品的代言,或自成一格的經濟商機,以虛擬之「偶像」介入現實的消費世界,人不斷創造「偶」來表達現實世界裡不能完成的幽默、歡樂與慾望。

藝術所研發出的控制技術,要比一般工業應用更為細膩,這也是此次選擇最精緻細膩的梨園傀儡做為實驗起點的原因,因為挑戰性及門檻更高。而這個控制技術,對自動控制產業具有非常高的實用價值。有機會應用在工業上。

以發展「操縱」與「模擬」的技術為主體,以「偶」以及「表演」做為原創點,研發完整可靠的機械操偶系統以及相關配套的軟體系統,最終先以一完整表演節目為初期成果。

本作品以舞台動作捕捉科技為主體,以「表演」做為原創點,研發完整可靠的軟體系統,可以即時的捕捉人體動作,最終應用於舞台即時互動表演。以影像基礎的動作捕捉,可使表演者的肢體佩帶裝置減低到最少,以達到表演非物質化的目的,取得動作運動曲線後,可應用於燈光、音響、裝置、機械等等可能性。

技術主要分兩部份:

一套動作捕捉系統,可取得並紀錄表演者的肢體動作

一套機械操偶系統,可將記錄得的以機械懸絲吊偶戲動作展示

技術描述如下:

影像基礎的舞台動作捕捉:以不可見光的顏色作為標的動作捕捉,應用於舞台上,可進行即時的動作捕捉,與偶體進行即時互動。

向量動作記錄格式以及通訊介面:預錄動作的記錄格式,搭配採用的馬達動力系統,並以TCP/IP作為溝通介面。

機器操偶的機械及動力結構體設計:採用每一馬達自帶MCU的動力結構,並配合馬達進行多次結構修正,目前結構設計基本確立。

偶體製作:受操偶體製作完成。

動作捕捉設備設計製作:因應舞臺所需,採用紅外線以及可見光兩種攝影機交互使用,並以Wireless網路進行傳輸。

舞蹈動作初步定義:已與編舞家蕭賀文吳素君進行多次動作研究,據此確認機械結構運動範圍以及運動方式。

﹉﹉﹉

國際交流駐村表演

《軌跡》

聲音裝置:林經堯

吉他:徐元彥

以相同速度運動的圓彼此碰撞,交會的軌跡如同人世的縮影。泛音的建構描述宇宙的平衡與和諧,純律的震動是一種數學的表象,一如頌砵之傳動。

聲能轉換

生長的環境、教育、文化、家庭背景、生活感受,

息息牽動著我們認知的方式,形成一個個束縛生命本能的框架,

而在經過這麼多的洗禮之後,

該如何擺脫種種無形框架。

此次展演,

將運用先前在台灣、綠島,滿州鄉七孔瀑布與欖仁瀑布、

旭海大草原、佳樂水、牡丹溪出海口,

南瑪都颱風過境前後的出風鼻、

卡玫基颱風與象神颱風過境前後的九棚 ,

與當地平日清晨的海浪聲變化。

加上在嘉義大林收錄的諸羅樹蛙及在法國駐村期間收錄的環境音為創作素材,藉由自然萬物所發之聲,

呼喚隱匿在許多認知模式後的直覺,

藉以洗滌出你我內在已知但被困的能量。

藝術家介紹

陳史帝

1978年出生於臺灣台北。曾為蝦工廠剝蝦殼員、腳踏車保管員、派報員、修理機車學徒、鋁門窗工人、電子遊戲場雇員、酒店少爺、水電工、泡沫紅茶店員、泡沫紅茶吧台、唱片行店員、PUB調酒師、DJ、演唱會幕後工程、保全、工地粗工、鐵工廠鐵工、油漆工、漁夫、電影配樂、收音員等。

各項工作即為他的創作靈感來源,自2006年漁工生活時期,著手記錄颱風來臨前後海浪的聲音變化。以及受邀於RAVE PARTY、春天吶喊、倉庫搖滾、失聲祭等近百場演出。

高大俠

高大俠來自花蓮阿美族一位愛喝酒的小孩

➽ 數位藝術平台

➢ 國際交流駐村創作展

➮ 作品介紹 1

《夢‧水‧樂園》

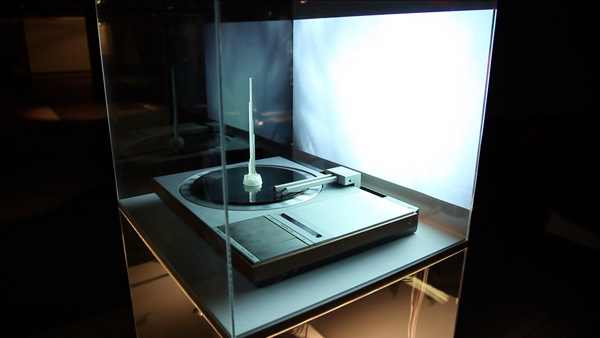

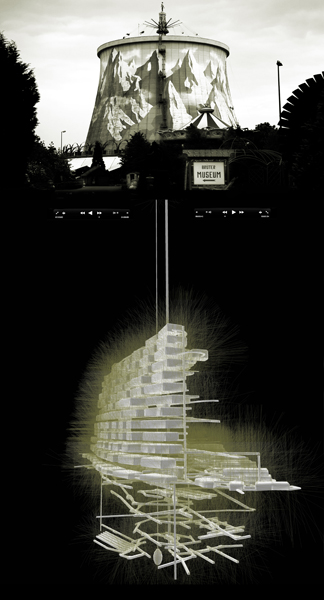

3D影像輸出, 黑膠唱片, 單頻道投影, 塑膠玻璃盒, 唱盤,2010

德國邁入核能時代至今,境內有兩地已經成為「技術可行幻想破滅」的同義詞:卡爾卡市 (Kalkar) 的快速增殖反應爐以及阿瑟二號核廢場 (Asse II)。《夢‧水‧樂園》將核能產業的遺址,以「半衰期夢境」呈現。

作品由兩個樹脂玻璃箱堆疊而成。上層放置一台七零年代設計前衛的唱片機,一座水晶高塔從中間升起。塔體向下延伸,穿過唱片機進入下層玻璃箱,連著一個地下礦場的模型,並像雷達般不停轉動。

影片的第一部分投影在後方螢幕上,卡爾卡市的冷卻塔如今成了一座遊樂園。第二部分中,鏡頭在塔內飛梭,沿著內牆上巨大的旋轉木馬抵達塔口,直入天際。

觀眾靠近作品時,感應器會將訊號傳送至唱片機,唱片機便會開始自動播放。玻璃箱內的聲音有如冷卻塔內的回音,又有如「夢的唱片」透過唱片機播放。觀眾也可以透過玻璃箱前垂掛的耳機聆聽聲音。夢境描述一個狀似鳥的奇怪生物,能夠帶著整個住宅區飛起來,卻需要耗費大量的電力。

伍特‧荷爾妮

1964年出生於德國卡爾斯魯爾,於斯圖加特美術學院(Academy of Fine Arts Stuttgart)專攻雕塑,老師是英格.馬恩(Inge Mahn)和艾爾芙烈德.赫德利卡(Alfred Hdrlicka)教授。

1993至96年攻讀科隆媒體藝術學院研究所。1997至99年於杜賽道夫的藝術暨新媒體實驗室(Laboratory of Arts and New Media) 執行 XObject Space。

1998年任波昂藝術協會舉行的第八屆德國當代錄像藝術大展藝術總監(共同總監為 Judith Ruzicka)。

1999至2008年任哈雷藝術暨設計學院媒體藝術教授。自2009年起任科隆媒體藝術學院媒體藝術教授。

馬緹亞斯‧安提芬爾 (德國)

1960年出生於德國林堡,於斯圖加特美術學院攻讀美術教學,並於斯圖加特大學攻讀數學。

1988至91年加入藝術團體Buero Bert。1991至96年於杜賽道夫美術學院向伊敏.坎普(Irmin Kamp)教授學習雕塑,並向歐斯沃.維恩納(Oswald Wiener)教授學習控制學。

1999至2005年,擔任哈雷藝術暨設計學院媒體藝術系藝術專員。自2009年任科隆媒體藝術學院媒體藝術教授。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 2

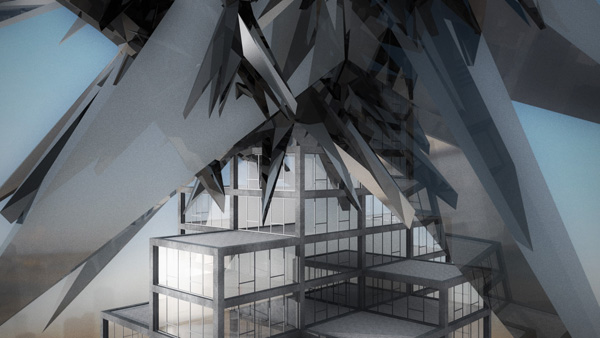

《玻璃屋-地點探尋》

(這個融合聲音以及影像的裝置作品,其靈感來源自謝爾蓋‧艾森斯坦未完成影片《玻璃屋》所留下的筆記。此作品一方面探索著艾森斯坦計畫中既有的表現主義和現代主義風格之建築媒材,另一方面結合了現代且前衛的建築元素去做創新。作品的配樂以一種1952年發明的樂器-巴氏水晶琴(Cristal Baschet)製作而成。巴氏水晶琴是用半音階調音的玻璃棒子所組成的,靠著摩擦發聲,並且以玻璃纖維和鋼製作的共鳴器放大音量。透過六組喇叭,作品配樂在空間中成長進化。

《玻璃屋》的配樂如同音景般展開,與影像碰撞共鳴,帶給觀眾一種在聲音裡漫遊的幻覺,彷彿身處在一座由藝術家所建構的建築結構內。

托馬斯‧里昂(法國)

托馬斯‧里昂的作品以電腦工具為基礎,更準確的說,是以電腦生成的影像為主。作品以影像藝術和數位印刷等不同的媒介呈現,也使用了聲音裝置和電腦設計圖形。 里昂的靈感來自文學 (科幻小說和烏托邦式文學) 以及前衛作品,但這卻為他的作品本身帶來一些問題:作品之間的複雜關聯、畫面呈現和執行 (建築、都市主義、理想社會模型) ,以及藝術形式和電源供應問題。 這些問題可以和其他美學層面的問題一併討論 (藝術與現實之間的關係、對於納入現代主義元素以及藝術形式價值的評估、作品首次呈現的模式與時間、觀眾反應),以此質疑模型和原型的恆久性,並產生新的藝術形式。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 3

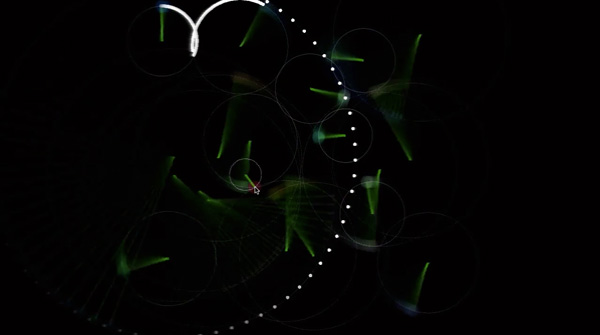

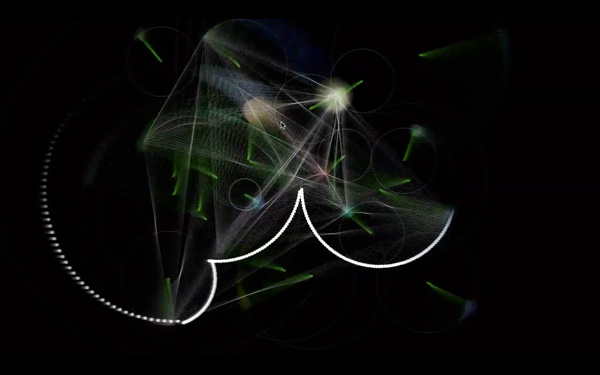

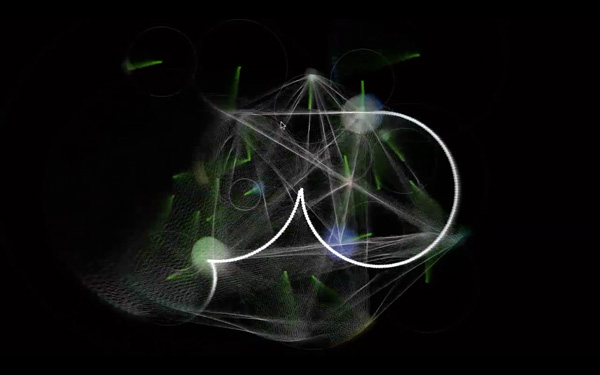

《軌跡》

每個人都依照自己的軌跡生活,偶而與他人碰撞。規律的行為模式構成這個社會,如同行星構成宇宙。交會的事件撞擊出動人的和諧樂音,一種無機但卻隱含哲理的生命之歌。作者利用電腦圖學運算,讓表演者可以透過簡單的界面創造美麗絢爛的視覺畫面,而電腦模擬出的每一個圓形軌跡彼此碰撞,產生一種看似隨機卻又規律的循環音樂,配合視覺而創造一種外表是數位但卻有東方內涵的聲音視覺作品。

林經堯

2009年曾為兩廳院旗鑑製作《海神家族》創作音樂的林經堯,榮獲中國時報藝評〈海神家族〉最大亮點第一位,是新生代不可多得的音樂及數位媒體設計藝術家。畢業於台北藝術大學音樂系、台北藝術大學科技藝術研究所,現就讀於台大資訊網路與多媒體博士班影像與視覺實驗室。作品橫跨數位藝術作品,音樂作品與劇場作品,近年致力於創作多媒體劇場,2010年自編自導創作互動影音劇場音噪城市《Distortion City》,頗受好評。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 4

《I twitter; therefore I am.(a.k.a. Life Twitter Live)》

隨著網路的普及與進步,人們開始追求隨時隨地上網與朋友分享自己的狀態,如「我在想什麼?」、「等會兒我要做什麼?」等等。順應著這個潮流,藝術家索性著手改造日常生活用品,例如喝咖啡用的馬克杯、室內拖鞋與一切可以加裝電子感應器的日用品,將這些改造過後的日用品或家具透過無線通訊與電腦系統連結,讓系統知道使用者現在的生活狀態,進而系統會自行「推特」觀眾正在做的事情於社群網站上,將人類生活的一舉一動自動被記錄在社群網站上。藝術家沒有明確定義這是一個藝術創作或設計,事實上此系統是創作者對於「社群網路重度使用者」與「隱私權探究」的實驗之一。無論參與者在展場中透過行為觸發推特,或是利用自己的帳號追隨《Life Twitter Live》的社群網站帳號,觀者皆能參與或成為作品的一部分。當改造過的日常用品密布於整個生活時,使得科技與人類生活過於緊密,這將會帶給空間中不知情的人們什麼效應?又會否改變知情的人們的生活方式?Life Twitter 最後會否演變為 Life Changer,是創作者關心的議題。

甘泰瑋

目前就讀台大網路與多媒體研究所,且為台大資工 Mobile HCI Lab 一員。其研究興趣包含擴增實境(AR)、人機介面與行動服務等。同時他也是一位新媒體藝術愛好者,互動創作方面著眼於自然與社會議題,作品曾入選 ACM SIGGRAPH Asia Art Gallery, SpaceTime, 404 國際電子藝術節與 ISEA 等知名電子藝術或新媒體藝術國際徵件,並於香港、洛杉磯、愛爾蘭等地發表與展出。此外,他也在今年 (2011) 三月於獲第六屆台北數位藝術節贊助前往德國艾蒂羅絲新媒體藝術中心完成個展與駐村創作。

﹉﹉﹉﹉

➽ 推廣活動

➢ 創作論壇

受邀的國際知名藝術家將分享個人創作經驗,並就當前數位藝術發展等議題與策展人、國內藝術家、學者和觀眾相互交流對談。同時邀請參與動態表演的國外藝術家,分享創作思維與心得經驗,讓觀眾更進一步認識多媒體互動劇場的表演形式和藝術內涵。

剝皮寮歷史街區 演藝廳

2011年11月12日(六) 國際創作論壇 |

||

|---|---|---|

| 13:00 – 14:00 | 《沒有靈魂的軀殼》- 在數位藝術展覽的脈絡下 | |

主講人:鄭美雅 | 第六屆台北數位藝術節國際邀請展策展人 |

||

| 14:00 – 15:30 | 《觀看的機器》 | |

| 引言人:鄭美雅 | 第六屆台北數位藝術節國際邀請展策展人 主講人:尼克˙坦達凡尼雅 |

||

| 15:50 – 17:20 | 《台北游擊漫步 》 | |

| 引言人:王柏偉 | 德國Witten/ Herdecke大學文化系社會學博士候選人 主講人:奧利佛.漢格 |

||

| 17:30 – 18:20 | 《革命》 | |

| 引言人:吳介祥 | 彰化師範大學美術系助理教授 主講人:楊 俊 |

||

2011年11月19日(六) 駐村&徵件創作論壇 |

||

| 13:30~ | 國際交流駐村論壇暨表演活動 | |

| 16:00-18:30 | 台北數位藝術獎、K. T. 科藝獎 | |

﹉﹉﹉

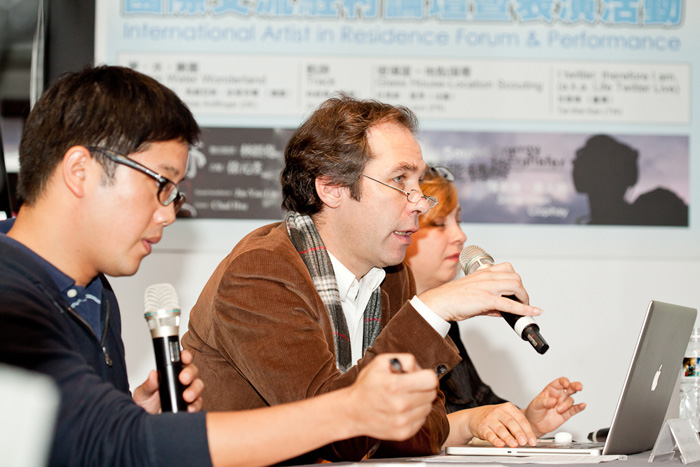

➢ 國際論壇

2011年11月13日(日)

越域的整合與策略-法國產官藝三方的合作經驗探討

本論壇將針對不同的課題分為三個場次討論:第一場將由La C.R.I.創辦人Gwendaline Bachini分析藝術團隊與科技產業合作之經驗,以及媒合機構在其中所扮演的角色。第二場次的講者拉卡地(Arcadi)視覺藝術主任Gilles Alvarez,將深入討論其補助之評選制度,同時介紹大巴黎主要的數位藝術節之一:Nemo。第三場次邀請到抒情愜意中心(La Gaieté Lyrique)行政兼藝術總監Jérôme Delormas作為主講者,Jérôme Delormas將以自身的管理經驗,探討數位世代下新興美術館的發展及其經營策略。

第一場次10:00-11:30

主持人:張嘉淵 | 廣達技術長暨研究院院長

講者: Gwendaline Bachini| La C.R.I. 創辦人

與談人:薛文珍 | 工研院創意中心主任

第二場次14:00-15:30

主持人:許耿修|文建會第三處處長

講者: Gilles Alvarez | 拉卡地視覺藝術主任

與談人:王文儀 | 2011臺北藝術節執行總監

第三場次16:00-17:30

主持人:張賜福 | 2011台北數位藝術節藝術總監

講者: Jérôme Delormas | 抒情愜意中心行政兼藝術總監

與談人:黃才郎 | 國立台灣美術館館長

﹉﹉﹉

➢ 專家導覽

| 日期 | 時間 | 專家 | |

|---|---|---|---|

| 11.12(六) | 14:00 | 邱誌勇 | 靜宜大學大眾傳播系副教授兼系主任 |

| 11.13(日) | 14:00 | 林豪鏘 | 國立臺南大學數位學習科技學系副教授 |

| 11.19(六) | 14:00 | 陳柏光 | 實踐大學媒體傳達設計學系兼任講師 |

| 11.20(日) | 14:00 | 曾鈺涓 | 世新大學公共關係暨廣告學系助理教授 |

﹉﹉﹉

➢ 數位藝術工作坊

文建會數位表演藝術工作坊I:《空的記憶》演出實例交流

環景影像、感測互動、肢體創作

2011.10.31 (Mon.) ~ 2011.11.02 (Wed.)

《空的記憶》為2011年文建會表演藝術團隊創作科技跨界之補助作品,運用與Google Street、Google Art project相同之三百六十度環景攝影加上現場即時影像處理系統、感測器與巨型動力投影裝置等技術之整合,試圖跨界結合舞蹈、影像與劇場,創造出一個虛實並存之「空的空間」。

本次工作坊將分享其中所涉及的數位科技及藝術跨界整合的過程,啟發學員思考科技與表演藝術結合的各種可能性。

講師:狠主流多媒體/周東彥、周先生/周書毅、何理互動科技

學員人數:20人

地點:第六屆台北數位藝術節|台北市士林區福華路180號(捷運淡水線芝山站2號出口)

設備需求:請自行攜帶筆記型電腦。肢體課(確認報名後提供課程安排)請著寬鬆衣褲。

上課方式:創作分享與討論、技術實際演練。

文建會數位表演藝術工作坊II:《光音交響曲》演出實例交流

光音交響曲工作坊:用Faust進行聲音與動態辨識處理

動作捕捉、聲音及時效果、表演者小型化隨身裝置、舞台設置

2011.11.21 (Mon.) ~ 2011.11.23 (Wed.)

本工作坊將以英文為主要授課語言,現場備有助教。工作坊將以2人一組型態進行,將1位作曲專業人士與電腦工程師配對,共同了解法國里昂GRAME國立音樂創作中心所自行研發之創作軟體Faust。Faust為一可做為各種音樂軟體間溝通工具展新的自由軟體,本工作坊將由Faust研發者親自教授,可讓參與者透過Faust學習建立高階專業的數位音效處理程式。

於本次工作坊結束之際,學員將能:

掌握Faust基本編寫技能

掌握訊號處理的基本知識

深入數位音效運作原理

開發自己的Audio應用程式

講 師:法國里昂國立音樂創作中心GRAME/ Christophe Lebreton, Yan Orlarey

學員人數: 20人

地 點:第六屆台北數位藝術節|台北市士林區福華路180號(捷運淡水線芝山站2號出口)

報名對象:數位藝術創作者(聲音工程師、電腦音樂設計師、作曲家等)與工程師各10個名額,學員上限20人。

上課方式:分組進行,一名數位藝術創作者與一名工程師一組。可自行組隊報名,或個人報名者由主辦單位分組。

設備需求:請自行攜帶筆記型電腦(Windows/OSX皆可,惟MacOS相容性較高)、耳機,請於上課前自行安裝相關軟體。

➽ 媒體專區

➢ 媒體露出

| 編號 | 時間 | 媒體 | 標題 | |

|---|---|---|---|---|

| 01 | 2011/10/20 | 經濟日報網路 | 台北數位藝術節活動起跑 |  |

| 02 | 2011/10/28 | 中時電子報 | 文化快遞 11月號出刊 封面故事 台北數位藝術節 |  |

| 03 | 2011/10/06 | 聯合電子報 | 台北游擊漫步 徵現場參與者 |  |

| 04 | 2011/10/07 | 聯合電子報 | 在艋舺游擊漫步 與小販即興共舞 |  |

| 05 | 2011/10/06 | 自由電子報 | 大家「藝」起來 「游擊漫步」古味艋舺 |  |

| 06 | 2011/10/07 | 醒報 | 藝術結合科技 數位藝術節挑戰觀賞者 |  |

| 07 | 2011/10/08 | 中時電子報 | 台北游擊漫步 隨藝術家逛艋舺 |  |

| 08 | 2011/10/08 | 立報 | 街頭有「藝」思 |  |

| 09 | 2011/11/11 | 中廣新聞網 | 視覺光影科技傳統融合 台北數位藝術節登場 |  |

| 10 | 2011/11/14 | 欣傳媒 | 數位藝術節/虛擬現實 曖昧不明 |  |

| 11 | 2011/11/15 | 欣傳媒 | 數位藝術節/ 操偶、光影交響樂全都來 |  |

| 12 | 2011/11/13 | 欣傳媒 | 數位藝術節/藝術新秀輩出 撈魚丟幣都是獎 |  |

| 13 | 2011/11/11 | 中時電子報 | 台北數位藝術節 剝皮寮登場 人偶共舞 聽手機結夥搶銀行 |  |

| 14 | 2011/11/11 | 自由時報 | 台北數位藝術節 隨著光影旅行 |  |

| 15 | 2011/11/11 | 卡優新聞網 | 數位藝術節越域Cross 跨領域剝皮寮展出 |  |

| 16 | 2011/11/10 | 立報 | 身歷其境 藝術好好玩 |  |

| 17 | 2011/11/10 | 中央通訊社 | 光影的趣味(1) |  |

| 18 | 2011/11/10 | 中央通訊社 | 光影的趣味(2) |  |

| 19 | 2011/11/10 | 中央通訊社 | 梨園新意 機械操偶 |  |

| 20 | 2011/11/10 | 民生@報 | Cross 越域 台北數位藝術節登場 |  |

| 21 | 2011/11/11 | 欣傳媒 | 數位藝術節/只是看電影 卻變成銀行搶匪? |  |

| 22 | 2011/11/11 | 中嘉新聞 | 第六屆數位藝術節 剝皮寮街區開展 |  |

| 23 | 2011/11/10 | 中央社 | 數位藝術節登場 民眾參與創作 |  |

| 24 | 2011/11/11 | Your News | 另類看台北 游擊漫步好好玩 |  |

| 25 | 2011/11/08 | 立報 | 2011第六屆台北數位藝術節 |  |

| 26 | 2011/11/10 | 鳳凰網 | 更多元更震撼 2011台北數位藝術節”Cross越域” |  |

| 27 | 2011/11/10 | 聯合報 | 11月的台北 大玩數位藝術 |  |

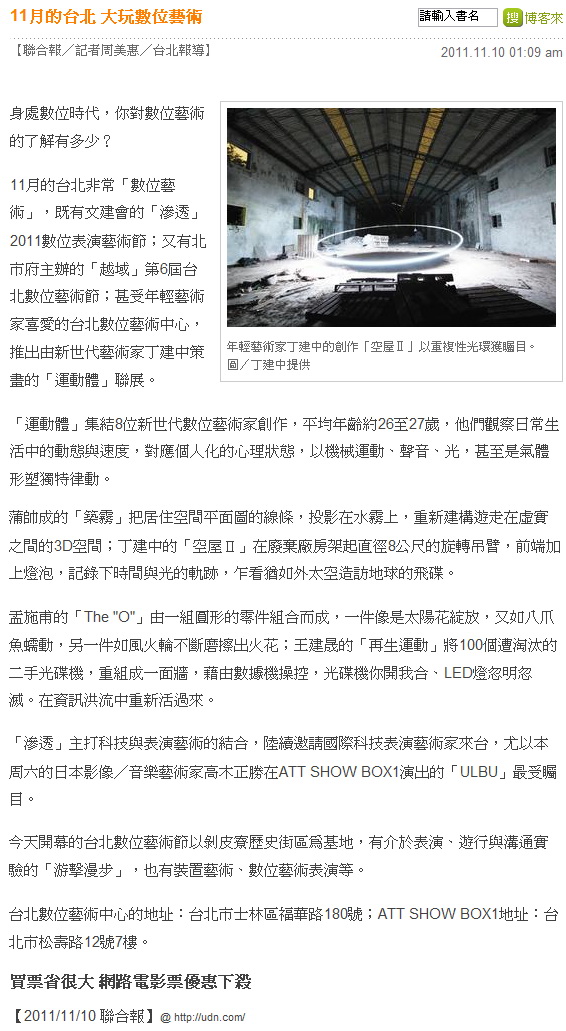

| 28 | 2011/11/10 | 公視 | 數位藝術節超炫 週六剝皮寮登場 |  |

| 29 | 2011/11/10 | 聯合報 | 台北數位藝術節 邀民眾參與創作 |  |

| 30 | 2011/11/20 | 鳳凰網 | 鄭美華局長:發展數位藝術需要足夠經費 |  |

| 31 | 2011/11/04 | MOT/TIMES 線上誌 | 穿越生命盡頭—死亡的過程 |  |

| 32 | 2011/11/16 | MOT/TIMES 線上誌 | 游擊漫步—城市遊行的溝通實驗 |  |

| 33 | 2011/11/13 | MOT/TIMES 線上誌 | 2011 台北數位藝術節—翻越多重流變時空 |  |

| 34 | 2011/11/10 | 寶藏網 | 2011第六屆台北數位藝術節 -Cross 越域 |  |

| 35 | 2011/11/10 | 寶藏網 | 2011年第二屆數位藝術表演獎首獎-《死亡的過程》 |  |

| 36 | 2011/11/11 | NCCU大學線上 | 游擊漫步鬧台北 唱歌跳舞遊城市 |  |

| 37 | 2011/11/18 | NCCU大學線上 | 民眾扮匪搶銀行 剝皮寮上演虛擬搶案 |  |

| 38 | 2011/11/25 | NCCU大學線上 | 評論匯成專書 《數位藝述》鼓勵概念創新 |  |

| 39 | 2011/11/07 | 非池中藝術網 | 台北游擊漫步 |  |

| 40 | 2011/11/10 | 非池中藝術網 | 台北數位藝術節:【Cross 越域】 |  |

| 41 | 2011/11/20 | 非池中藝術網 | 2011魔幻動畫展 |  |

﹉﹉﹉

➢ 活動照片

➽ 參觀資訊

活動一覽表

NEWS

NEWS