第四屆台北數位藝術節《光怪》 (Funky Light)

4th digital Art Fastival Taipai 2009 Funky Light

➽ 展期 Duration:2009/11/06 – 2009/11/15

➽ 開幕 Opening:2009/11/06 19:00

➽ 地點 Venue:台北當代藝術館、台北數位藝術中心、華山創意園區 、西門町紅樓劇場、德國文化中心

➽ 關於本展

市長的話

對於台灣數位藝術界而言,今(98)年最重要的一件事,就是臺北市籌備多年的臺北數位藝術中心,終於在今年6月28日正式開館營運!受託營運單位財團法人數位藝術基金會是由藝術界、科技產業界人士所組成的專業團隊,除了規劃營運臺北數位藝術中心外,同時負起臺北數位藝術節策劃執行的任務,具體落實本府數位藝術軟硬體雙軌並行的政策。未來臺北數位藝術節與臺北數位藝術中心將發揮相輔相成的效果,臺北數位藝術節活動能量匯集於臺北數位藝術中心,而臺北數位藝術中心年度數位藝術技術研發成果,將透過臺北數位藝術節的平台來呈現推廣給市民大眾。

臺北數位藝術節每年都帶給臺北市民不同的數位藝術體驗,今年活動將突破以往的介面、視覺、科幻形式表現,以更成熟飽滿方式呈現。這次展覽主題為「光怪Funky Light」,邀請民眾從上帝和科技創造的「光」,來思考科技改變人們的行為模式,科技不僅創造人類的理想世界,也改變了人類的生活軌跡和文化價值。「光」抓住觀眾的視線,是作為引導,或成為引誘;是指點迷津,抑是惑亂心智,值得身處現代文明社會的我們深思玩味。

第四屆臺北數位藝術節舉辦場地以臺北當代藝術館為主展館,向外擴及臺北數位藝術中心、西門紅樓、臺北哥德學院(德國文化中心)、華山創意園區共五個場所,連結更多的單位參噢,使數位藝術再不同的場域,展現多樣變化的內容,與民眾分享更豐盛的藝術饗宴。

本屆臺北數位藝術節雖然只有短短十天,但國內外數位藝術家匯集而生的光與熱,將在臺北數位藝術中心持續全年度的回溫飽暖!特別感謝所有的合作贊助單位,促使臺北數位藝術節成為台灣地區最具指標的藝術活動,進而突顯臺北市人文氣息豐沛、產業發展蓬勃、科技水準高超的城市印象。

局長的話

無限感官 時代越界

科技的演化讓「不可能」持續地發生,廣泛涵蓋了政治、社會、人文…等各項層面,資訊快速地流竄不僅將時間壓縮,也拉近了國際之間文化的距離,使得藝術界線逐漸模糊,跨領域的合作成為當下的創作模式。

國際上富濃厚人文氣息的文化之都,每年文化觀光將帶來無限的經濟效益與國際地位,這成為台北市文化局永續策辦藝術節慶活動的動力,不僅能在經濟上得到效益,活動軌跡持續累積所構成的文化更能形塑出台北意象。自2009年起由台北市文化局委託「財團法人數位藝術基金會」經營管理「台北數位藝術中心」,並且首次由台北數位藝術中心企劃執行台北數位藝術節,希望在完善的組織結構之下能取得更多的資源舉辦此次數位藝術節,讓台北市與世界潮流同步之際,成為亞洲重要的文化之都。

2009年第四屆台北數位藝術節主題為「光怪Funky light」,今年的主題內容涵蓋創作者關注著科技的發達,因而影響人類的思考方式和生活態度,它對於我們的未知世界帶來無止盡的衝擊,民眾皆可透過這次活動得到經驗共鳴和生活省思。觀眾可由自身所處的現象思考「光怪Funky light」的意義,接續閱讀國內外藝術家對於科技的反動而創作出來的數位藝術品,不論是技術上或理念上的碰撞皆讓彼此相互激盪,產生意想不到的新思維,達到文化差異之下的藝術交流目的。

從2006年台北數位藝術節僅有兩個展演場所,到2009年則擴增至五個展場,分別以台北當代藝術館和台北數位藝術中心為主要展場、西門紅樓舉行開幕表演、華山創意園區的閉幕表演、台北歌德學院(德國文化中心)德國藝術家個展,藝術活動在不同的「數位藝術平台」發生的事件,賦予觀看者深刻的體驗。此次更擴增連結國家科學委員會、工業技術研究院、法國在台協會、德國文化中心等單位,體現第四屆數位藝術節企圖將台灣文化、本土產業和數位藝術整合發展出新藝術觀點的野心,開創了台灣嶄新的藝術風潮。

大眾對於藝術、科技和群居所結合的藝術品不再感到陌生,從零到壹的接受度、認識和反思正是我們舉辦活動主要因素之一,在台北數位藝術節展示、表演、互動等作品中,讓參與的民眾感受到居住的環境是如此豐富活潑且具人文,誠摯邀請您們與我共同享受「光怪Funky light」的官能感知、共同跨越時代。

策展理念

第四屆台北數位藝術節「光怪 Funky Light」

光怪來了!無所不在,無所不能,稍縱即逝且無可捉摸。

人類自有文明以來,從數位化開始到今日世界,倚靠科技的進展似已到了幾近全能的地步,這個極致的人類智力展現,超越了過去三百萬年地球歷史總和。神造世界已成遠古神話,人們似乎愈來愈確認,由人類智力所營造的科學,改變了過往的一切世界觀。而今日的科技奇景,對照神創世界的未知過去,它所顯現出的極端性,提示了我們仍未釐清的巨大文明幻象及本質。

依舊約創世紀中的描述:「地是空虛混沌,上帝的靈運行在水面上,上帝說要有光,就有了光…」。上帝所造世界的第一日,是由光來區分日與夜,光明與黑暗。作為第一個被上帝創造的神聖之物,也是一個無法捉摸之物,在文明的科學領域中,光卻是以電磁波的形態和原子運動來傳播能量,光成了現實之物,而非神蹟的降臨。在歷史的軌跡中,進步科學與神造萬物的說法常處於兩個極致的端點,而今日科技成了當代的新型信仰,它所追求超越現實的手段,已漸漸轉變為造物者的角色,它與上帝說要光就有了光的景象變得難以區分,到底誰才是真正造物者?今日科技創造了明天,而明天是否又將創造另一個未知?科技與上帝變得分野模糊,它們所呈現的虛幻形象開始不分軒輊。

如果把「光」做為對當代科技與造物力量的一種隱喻,那麼今日人類扮演的新造物者角色所創造的一切最新科技,將也同時存在著現實與神話的雙重性。舉凡基因工程、複製技術、宇宙探險等,特別是傳控空間(cyberspace)裡的網際網路,標示了當前最具代表性的科技應用,不分時地的巨量資訊挪移與所有可能的客製服務,科技正像天網般的呈現在多度空間裡,它驗證了如光一樣的具有神奇的造物性。在不斷的延展之中,人們一方面享受應用著科技的便利,另一方面卻也同時衝擊原有文化底層的價值,例如基因複製技術與物種倫理、網際網路與人際關係等等,這些徘徊在實用主義與矛盾之間的種種現象,使今日世界充滿了幻象與錯覺,猶如從神聖的上帝之光轉變為電與動能之光;像電影的首次發明一樣,看似擬真的連續影像卻是由光與片斷圖像所生成,人們沈浸在想像之中,真實世界的模糊性亦加劇產生,而今日科技的神奇,又絕非一百多年前的電影發明時代所能比擬,真實與非真實的世界相互被取代,我們已被攏罩在一個超大的虛擬現實(mega-virtual-reality)之中。

在超大的虛擬現實世界裡,所有可見事物的意義變得抽象,詮釋邏輯亦被完全打破,我們如何在這樣極端化的環境中進行對科技與文明的思考,逐成為一個重要課題。「光怪」(Funky Light)既是一種戲謔且無具體形象的霓紅閃動,更是以光作為科技極端發達的隱喻,並對今日科學文明本質採取再探討的手段。怪獸並不真的存在,存在的是現實造物者與其背後的虛像,還有如何思考與再詮釋現實的問題。

第四屆台北數位藝術節以「光怪」為題,企圖更為聚焦科技文明背後的虛幻性與本質探討,尤其在國際邀請展的部份,多位重量級創作者的作品或以光來表現當代世界的虛實幻境,或以互動裝置再詮釋造物者的身分,引出藝術語言對當下文明的多重思考,幾項新穎的創作類型亦開拓了本地的科技藝術視野。此外,利用最新互映技術(mapping)創作的開幕演出,以及鮮少被推介的法國當代聲音藝術之閉幕表演,都是不可錯過的精彩設計。

甫於今年成立的台北數位藝術中心,將成為今屆台北數位藝術節的主要推手,作為台灣第一個數位藝術中心,它所扮演的重要平台角色不言可諭,在累積了三屆數位藝術節的經驗成果,本屆將聯結台北數位藝術中心、台北當代藝術館、華山創意園區等展演空間,並整合台北數位藝術獎、數位藝術評論獎、創作論壇、數位內容學院動畫日、KT科技藝術獎及工業技術研究院等平行項目及單位,共組成今年的台北數位藝術節。作為台灣唯一的數位藝術節,它不僅是一項與數位藝術相關的年度活動,更企圖在科技媒體的新知領域中,整理出具有獨特觀點的當代議題與探討。

策展團隊

「台北數位藝術中心」內部展覽企劃成員為前三屆台北數位藝術節策辦的專業團隊,以豐富的策展經歷擔任第四屆台北數位藝術節「光怪」的策劃團隊。「台北數位藝術中心」以「研發、實驗、創作、育成」數位藝術為設立宗旨,期許匯集數位藝術能量,超越過往的美學價值,集結眾多在各個領域積極展現力量的代表性單位,將藝術願景放在更深廣的理想上,展現共同合作的多元意義,創造最實質、豐收的回饋,成為發展數位內容新興產業與文化之基地。自2009年起由「數位藝術基金會」負責營運「台北數位藝術中心」,基金會的組成來自以數位和科技藝術為主題並深耕數年的實踐性單位,包含了學術、產業、美術館經營與藝術創作者等專業人士。期望可以達成跨領域、跨平台、跨地域的結合,共同策劃執行永續性、具體化之研發、示範與展演計畫,實現數位科技與人文藝術合一的理念。

組織架構

總監:李永萍

文化局工作小組:楊秀玉、李岱穎、鍾秀芳

召集人:黃文浩

策展人:王俊傑、王福瑞、張賜福、黃文浩

國際動畫精選策劃:陳怡菁

技術總監:林維源

展覽企劃:李莉玲、陳品伊、陳盈孜、王啟真、徐乃琦、廖芊喬

技術執行:岳意強、郭信輝、王威人、林義傑

展覽助理:牟芳儀、詹采容、李岱芬、張嘉路

企劃執行:台北數位藝術中心

諮詢委員:萬其超、張元茜、曾介宏、林富士、戴麗娟

財務:莊妤淓

視覺設計:劉宜忠

紀錄片製作:大馬克創意多媒體企業有限公司

平面攝影:顏翠萱

網站製作:張惟翔

短片製作:Kliff (緲思視嚼)

➽ 國際邀請展

➮ 作品介紹 1

卡斯登‧尼可萊

卡斯登‧尼可萊1965年生於德國卡爾馬克思市。作品曾於德國文件大展、第四十九及五十屆威尼斯雙年展、紐約古根漢美術館、舊金山現代美術館等地展出,創作取向強烈遊走於藝術與科學之間。作為一個視覺藝術家,尼可萊用科學現象如光及聲音讓眼睛和耳朵頻繁接受,嚐試克服人在感官上的分隔。其裝置作品在極簡的美學風格下,既雅緻又富有魅力。

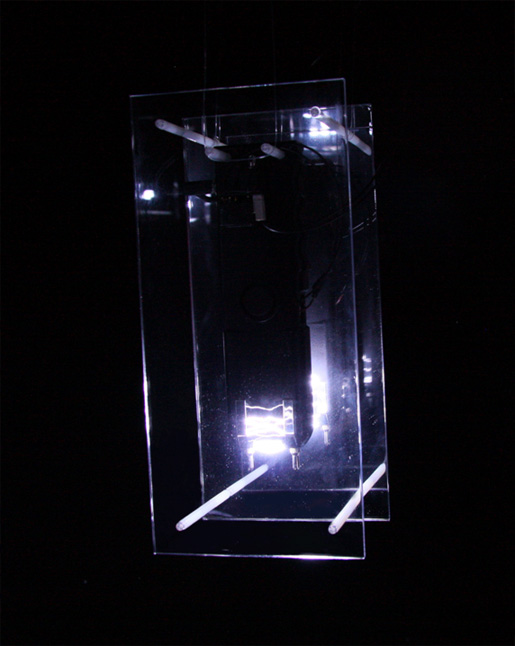

《幻景》

《幻景》是為特定環境而做的裝置作品,一道迷霧般的光投射在空間中,線性移動的投射光不斷的改變形狀與聲音,交織成一片奇妙場景。主要的視覺效果並非投射在牆上的影像本身,而是表現在環境中的三度空間光影變化。相似於聲音的本質,本作品創建了一種視覺語言,讓觀賞者跳脫了常理的思考與理解。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 2

保羅.巴布埃納

影片欣賞西班牙藝術家保羅.巴布埃納,曾就讀馬德里的巴倫西亞理工大學建築系。他曾在世界各地從事電玩及電影製作公司工作,並探究應用於虛擬環境下的空間概念和數位建築的設計概念。近期作品主要對空間、時間和感知有所探討。

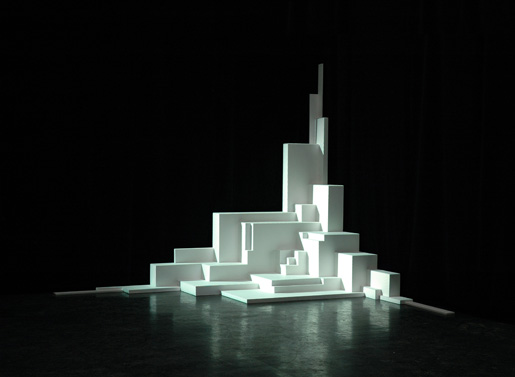

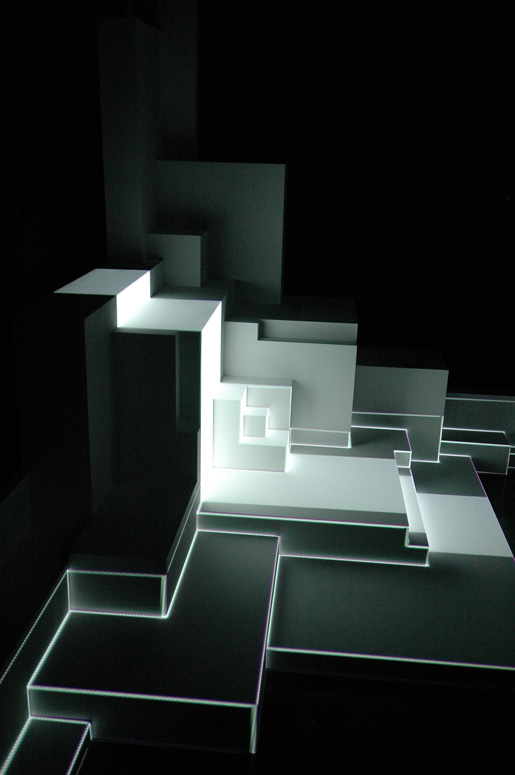

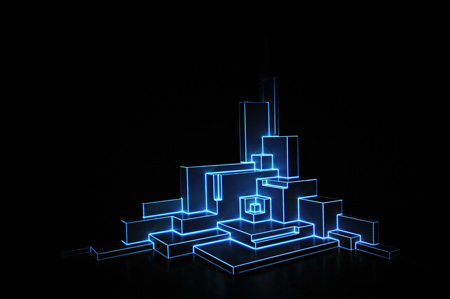

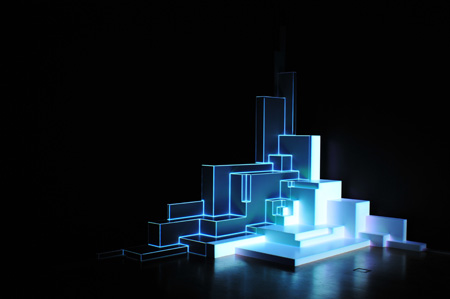

《擴增雕塑》

《擴增雕塑》這件作品著重在空間的瞬間質感上,探究的不僅是時空中的3D立體空間,也是空間的轉化。為了這目的,製作了兩種層面來研究現實時空的不同面向。在其中一個實體層面上,掌握現實的空間並且塑造一個基本體積作為另一層面的支援。第二個層面則是以虛擬投影版型的方式來控制時空的變化及推演。這樣的交互層疊產生3D空間並藉由自我的增長而改變,產生多樣幻變的時空形體效果。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 3

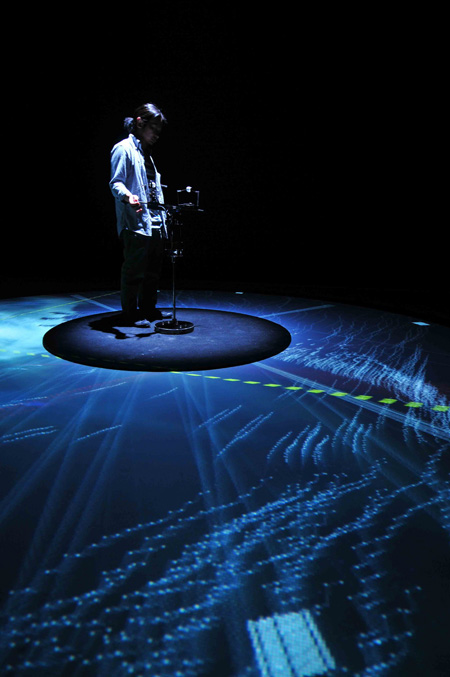

平川 紀道

平川紀道為日本新一代受矚目的數位藝術家,作品曾獲得日本文化藝術節優秀獎,且在日本山口情報藝術中心、美國ISEA2006、德國Transmediale 2008等展出。平川紀道運用觀眾的普遍認知和潛在的感知現象重新建構互動裝置的作品,他的作品不僅著重於類比訊息輸入數位系統的裝置設備設計或運算公式,同時創作聲音視覺和空間設計。

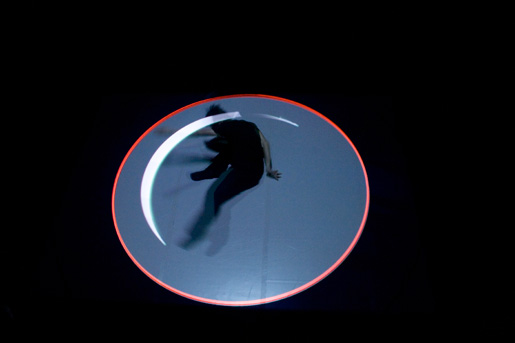

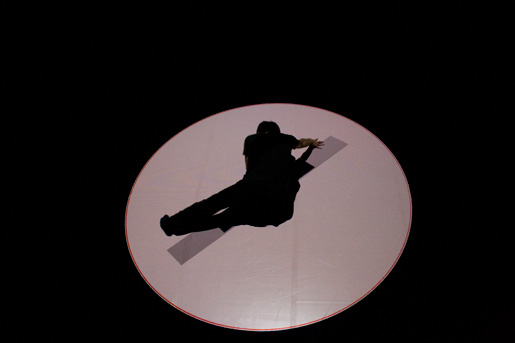

在這項以地球和太陽為概念的裝置作品《觀察家的玩物》中,觀眾可以控制觀看的角度並且藉由裝置設備切換成地球或太陽為中心的角度。這件作品最具特色的操作方式就是觀眾不需移動,只需操作互動介面及運用自己的想像就可以觀看,如此靈巧簡單即能改變世界中心是種很驚奇的體驗。

《觀察家的玩物》

在這項以地球和太陽為概念的裝置作品《觀察家的玩物》中,觀眾可以控制觀看的角度並且藉由裝置設備切換成地球或太陽為中心的角度。這件作品最具特色的操作方式就是觀眾不需移動,只需操作互動介面及運用自己的想像就可以觀看,如此靈巧簡單即能改變世界中心是種很驚奇的體驗。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 4

喬納斯.達貝格

喬納斯.達貝格1970年生於瑞典,他的作品曾於世界各地展出,包括第四屆歐洲藝術宣言展、第五十屆威尼斯雙年展以及台北雙年展等。其裝置作品常與空間以及建築有關。對他而言,建築被視為一種政治性場域,可以影響人們如何了解自己,以及心靈和身體如何體驗外在世界。他不僅關注於空間的結構層面,更擴及到旅程、漫遊與協調性。

《三個房間》

作品《三個房間》延續了藝術家一貫的創作風格,試圖以實體聯結人們的心理狀態。此影片步調緩慢,但是透過影像中三個房間裡的景物逐漸溶解消逝,模擬了一個耗時經年才可得的自然過程。這部影片同時呈現快與慢兩種面向,即緩慢的畫面與驟變的演化。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 5

克里斯托夫‧布雷希

德國藝術家克里斯托夫‧布雷希生於1964年,其創作曾於全球各地展出,主要包括錄像影片、攝影、裝置作品及公共空間藝術,他的作品關注失去、死亡、記憶等永恆的課題。克里斯托夫的影像宛如一條徐緩河流,乘載著時間、空間和觀者對減緩節奏的觀感。作品畫面中詩一般的力量,與我們日常生活快速的步調形成強烈對比。

《天堂》

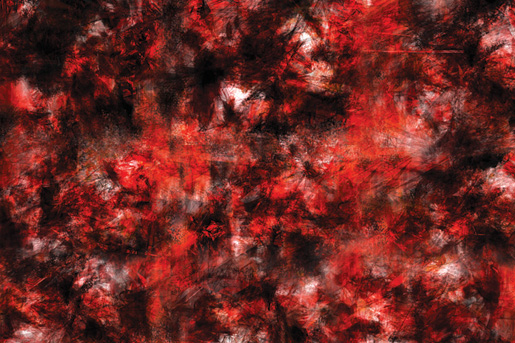

《天堂》這部作品是為了一個90分鐘長的錄影裝置”Visions”而作的,以但丁《神曲》為創作基礎。承續著地獄篇與煉獄篇使人聯想到的世俗影像,《天堂》拋棄了一切真實世界的擬人形象,轉而尋找符合超越時空的隱喻-純粹抽象的顏色。片中的色調雖然取之於自然物,但卻與熟悉的世俗經驗沒有關聯。顏色噴灑遍佈整個銀幕,像是無止境的光流瀉,相互交融形塑連續的變化;搭配帕雷斯替納的《聖母頌》,像是無終點的音樂流動,呈現《天堂》最完美的狀態。

➽ 徵件競賽

台北數位藝術獎

➢ 互動裝置類

➮ 作品介紹 1

2009第四屆台北數位藝術獎是台北數位藝術節為鼓勵以「數位」為主要媒材的純粹藝術創作而舉辦的系列活動之一,透過互動裝置、聲音藝術、數位音像、網路社群等各種形式的創作,實現數位藝術與生活結合的成果。

王連晟【靜電位】 首獎

這件作品最初的構想是來自於電蚊拍擊殺蚊子所產生的電光以及聲音。 記得在小的時候,我去我阿公阿媽家玩,那時蚊子很多,常會被叮的滿腿都是,痛苦難當。但是只要我聽到了捕蚊燈有蚊子飛過的聲音,我的心中就會油然升起一種快感。於是我把這種快感放大成更大的電流。 但我發現人在享受這種快感的同時,似乎又非常恐懼的害怕電流,我想這種感知以及身體感的處裡是我所感興趣的。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 2

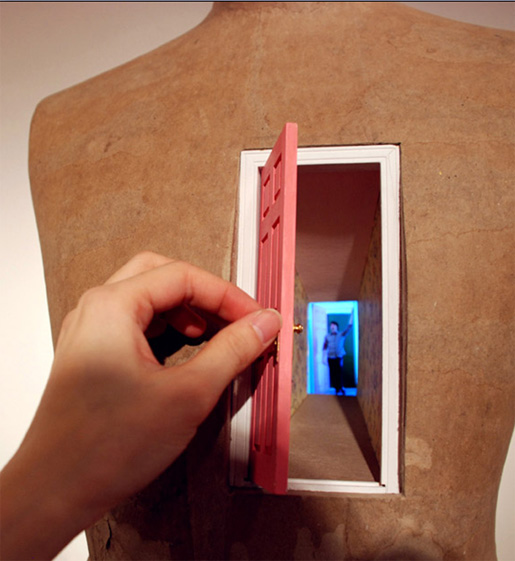

洪湘茹【門】

我喜歡嘗試不同媒材與形式去詮釋對現實世界的觀察與想法,而人際互動關係與日常物件背負的群體記憶是我這一兩年常常在思考的事情。我相信不論彼此相隔多遠,共同的生活經驗還有相似的情緒是將人們聯繫在一起的主要力量,我想藉由這股力量拉近觀者與作品的距離。門,這個乘載著豐富記憶與情緒可能性的日常物件為這件裝置的主要界面. 觀者可以透過本身對於“門”的直覺與反射動作,和作品自然互動,並間接創造其獨有且深刻的觀看經驗。

“門”主要在反映我理想中的社會互動模式,我希望藉由自主的情緒經驗激發觀者對於同理心與人際平等的想法。 裝置主體為一座人的軀體紙塑,其胸膛的位置上有一扇小門, 觀者能藉由開關門的動作,影響人形雕塑裡的另一扇門。實體的門與虛擬的門之間似模仿與鏡射的動作,代表理想中的平等互動模式。而每一次的開關, 將會連結觀者至不同的預設地點與人物,期望以多元化的影像內容,反射觀者自身的人際關係。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 3

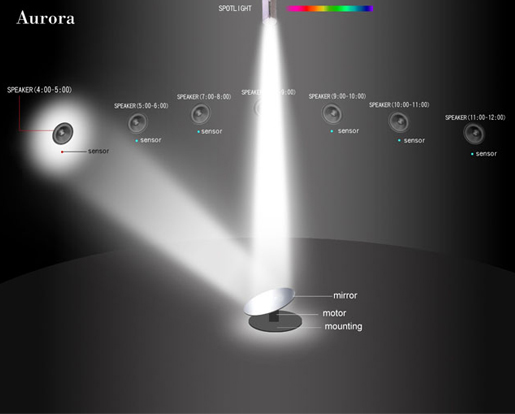

郭奕臣【曙光】

<曙光>,概念來自於自我對存在的狀態與聲音/空間的奇異狀態而產生的想法,每一種聲音都來自於某種不特定空間的存在證明,而人存在的狀態與存在的空間也隱含某種不規則性的秩序性,一種「似曾相似」的經驗,讓人產生渾沌和秩序反應,看似規則性的時間定律隱含著許多非秩序性的連結因子,產生一種「時間是沒有時間性」的錯覺,所有時間包含過去、現在與未來,同時地並置存在與消逝,透過聲音的重新建構空間的可能,聲音重新建構成唯一的主體,不依附在於任何時空與環境,造成一種失序的不確定性。在這件<曙光>互動裝置作品裡,以1天24小時為單位,錄製24小時內不同時間空間內所發出的聲音,再將每個整點時間為單位,將24小時內錄製到的聲音,分別儲存在24個單體喇叭裝置內,每一組單體喇叭代表每個整點時間內所錄製到的聲音,藉由展場上方的聚光燈將光源投射於展場中央的鏡面動力裝置,藉由鏡面的折射光反射到圓形展場牆面上的24組單體喇叭,每組單體喇叭都配置一組光敏電阻裝置,當光折射到每個不同的整點喇叭上方,即開始播放同時段不同空間環境下所錄製到的聲音,目前已錄製到約1000首來自不同時空不同國家的聲音素材,展覽同時也透過網路徵集聲音的方式,讓每位觀眾能與作品產生相互的連結性,藉由觀眾的參予也更增加作品的完整性與作品欲探討的概念。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 4

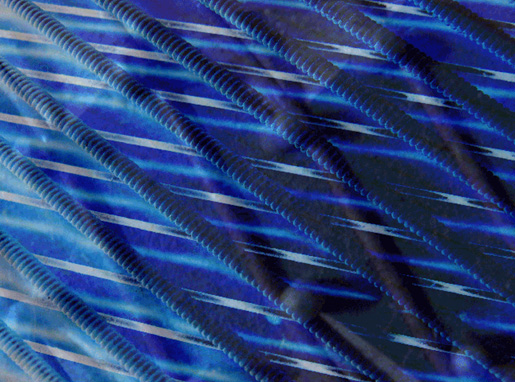

莊志維【光面漫游】

讓眼前的光因身體姿態而呈現不同的可視風景,接觸而即時變化形成區塊、擴張、飄移,在毛髮、皮膚、肌肉甚至透過空氣在平面上波動發亮漫延到空間旁觀者的眼裡,行徑途中用以書寫身體運動軌跡。

藉由日常生活常見的燈管物件,平面上因重複緊密排列的樣態進而產生質變,透過電流傳導,在物理原子微量撞擊中以新的型態再次重新組裝。

以一種看似強硬卻又光滑柔軟的方式安靜地移動,一幅光一幅光的漫游。一股無立場、無個性的態度,回歸到最簡單的狀態,像水(溶劑)般向外發展和肢體互動的任何可能形式。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 5

葉廷皓【手藝孱弱】

“如果我的頭不是我的,那這個身體的主詞到底是誰?“

“人”的定義,是肉身?還是心靈? 是存在?還是一種此曾在?

在日本漫畫「攻殼機動隊」當中,作者將「機器人∕人」這傳統二元對立項的一個統合式的新定義,而原先曾經逕渭分明而後遭到塗銷模糊的「機器人」與「人」這兩個對立符號在這個新的定義之下便從此退化成了一連串連續光譜式定義軸線上的兩個特殊基點。

人開始變得不再是百分之百的純人,而機械也可已有自主思考能力。

在「銀翼殺手」中那些開始模仿人類的機械人,以及開始模仿機器人的DaftPunk,對於這些本身存在就代表消弭二元界限的事物,一般人可能很難接受,但是在當今殘障田徑選手(此選手的綽號亦為銀翼殺手)藉由義肢的幫助下,都可以跑得比正常人快的現在,之前可能被認為是奇觀的事物已經逐漸進入了我們日常生活當中了。但是這所謂的”義肢”,如果以一種「單位」的形式,變成在人體身上出現的機械,以輔佐人的行為能力,超越人體極限,如同電影「駭客任務」當中,不斷的使用外掛(Plugins),來增強能力,這麼一來,將人體是否就可以視為某種「軟體的載體」呢?退一步來說,使用心律調整器維持(增強)生命的人是否就是改造人?使用智慧型手機來增強電傳能力(電話、3G網路)的人是否也可以視為改造人呢?衣物也可被視為是一種機械化的皮膚;我們藉由建構出一些原本在那些環境中不存在的事物,強化自身的能力,讓我們能夠在差異極大的各種環境中生存下去。

以如此概念為出發,我籌劃了一系列穿戴在人身上的表演裝置單元,例如戴在臉上的小型液晶顯示器,以及在手腕及腳踝或身體其他部位的感應器,根據身體的擺動、旋轉,臉上的顯示器、身後的投影以及環境的聲響會以此為根據做出變化。透過此一隨身設備,企圖去除 ” 人正在使用機器 “的觀感,而是將人與機器設備合而為一,將技術隱藏起來使其透明化。

而在此展出作品,乃是表演裝置單元的互動體驗版本。

﹉﹉﹉﹉

➢ 聲音藝術類

➮ 作品介紹 1

張永達 【Y 現象】 首獎

我們身處在充滿複製、再現的世界,而且習慣視這些複製、再現的事物為原本,原本是什麼已不再那麼重要,因為人們相信眼前所見所聽所聞。生活中充斥著各種聲響,噪音、環境音、人聲等,將這些聲音記錄下來,並非重現環境聲響,也非具象音樂,而是想試驗環境聲響藉由噪音再現後聆聽的可能性。Y Phenomenon的意思,是在日本山口(Yamaguchi)所蒐集的聲音採樣,這些採樣包含了碎紙機、輸出機、人聲、當地電視節目聲音、當地電台、環境聲(自然聲響、風、雨、水流、蟲鳴)、交通噪音等日常環境聲響,去除再現與原本的關連性和暗示性,將這些聲響重新建構成一個虛擬與空見錯置的聽覺空間。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 2

陳建榜【點描】

在數位的音響世界中,取樣點是最基本的單位!

點與點之間連成線,線與線又組成面,點線面再加上方向與時間軸,就構成了所謂的聲響、音樂。

現實當中,人又何嘗不是一個點?渺小的如滄海一粟!

但超過六十億個小點,卻構成了現今地球這麼豐富的人文景觀!

於是透過不同個性的「點」來創作,讓點連成線、化成面,將腦中幻想的影像轉化成充滿空間感的音像。

當然,所謂的點並不是只取樣點,而是作者本人腦中覺得特別與以愛的點狀素材,正弦波是作者最喜歡的音色之一,而細小碎粒的取樣也是作者喜愛的!

這個作品所貫徹的就是透過數位的方式將這兩個特殊的點狀素材結合!

也許閉上眼睛 你可以感覺"點"就在你身旁。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 3

楊禮瑋【噪音自然】

此作品主要探討噪音與自然音景間的關係。藉由人為操作聲音,消弭噪音與自然音景之間心理感知的差異,讓噪音化作自然音景的一部分。

一般而言,聽者根據本身對聲音的經驗,聆聽自然環境中生物發出之聲音,或自然現象造成之聲音,認定其為自然音景的一份子。一旦這些聲音被扭曲改變,即凸顯了噪音特質,轉化成不「自然」的聲音。另一方面,當人工噪音與自然音並置、交錯或融合,便產出某種生物或某種自然現象的未知聲音,融入自然。

藉由重新置入與安排,擴大一般認知的自然音景之範圍,雕刻出新的音景,由噪音所構成的風景就此產生。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 4

鄭伊里【弦內之音】

此作品聲音的素材完全來自鋼琴內部之弦,探討創造出各種聲音變化的可能性,撥弦聲音的本質為粒狀聲音,藉由此原始素材創造出各種呼應的聲音素材。

第一段一開始以聲音本質粒狀的聲音為主,

第二段接下來改變成有音高的延續聲音為主,作為呼應,

最後一段步調轉為較慢,融合延續音以及粒狀音的素材。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 5

陳怡之 【蛻變】

聲音經過不同過程的蛻變,漸漸發展出另一翻成熟的樣貌與個性。

﹉﹉﹉﹉

➢ 數位音像類

➮ 作品介紹 1

陳柏光【微觀-呈象的大小】 首獎

<微觀>:經過龐大的動畫運算過程後,所獲得的幾秒鐘結果。一個檔案,很細微、很抽象、卻很真實。我的生活被記錄在檔案之中,交織成現代的生存日誌。檔案在電腦裡只是儲存的狀態,在螢幕上也只是個圖示加上檔案名稱;但隨著檔案的層層開啟,就像是看的見的染色體,彼此獨立卻又互相牽連影響,深入觀察後會發現我每天生活中所產生的情緒與思想,間接投射在檔案彼此之間形成了細微的抽象能量系統。但是為了將這衍生的抽象關係視覺化,而在創作的循環過程中發生了<呈象>。

<呈象>:很想利用視覺釐清某種存在關係,呈現出最原始的圖像架構。是從外到內或是下而上我不是很肯定,但是我能藉由我所創作的動畫語言,建立我與這個世界對話的方式,也顯現出了我所有的知覺面向,看的到、看不到的都在其中。

<的>:沒有目的性的握著滑鼠滾動著,漸漸的空白螢幕出現了線條、思緒又被斷斷續續的網路廣播打斷,回到創作的螢幕空間,指標隨著我的牽引游移著,程式自動運算出一秒一格的動畫。個人與圖像的共存模式標記著……

<大小>:隨著算圖的時間的拉距,知覺與視覺存在的次元界線漸模糊,我看的就是我所能組織的嗎?大物件與小參數的對照關係明顯的正在改變,仿生物體的動態與創作者內心的紀錄已經變成一樣的事物。

聲音製作:iouxuan

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 2

洪詩婷【維奧拉: 小巨人的旅行房間】

短片電影為洪詩婷的研究所畢業作品。內容講述一個小女孩維奧拉 ( VIOLA ) 在小時因為想找尋和自己心靈相通的事物在人生旅途中相伴而踏上一場孤獨的旅程。在旅途中,我們看到的不是一個真實的世界,而是世界在她眼裡,聽起來是什麼聲音,看起來是什麼顏色、什麼樣子。觀眾與維奧拉一起體驗一群吵雜的小學同學們全部變成火鶴,一起和她在天空中升降的椅子樓梯中冒險,穿過雲層靜靜地體驗這個獨一無二的旅程。

在這段抽象的人生旅途中,維奧拉一生的各個年齡層被分為一個一個的房間,這些童年、 青少年、中年、出生、老年與死亡的房間們可小可大,有些甚至難以分辨,但在這幾個空間中發生的故事卻完整地組合出一個串連的人生。

媒材上導演洪詩婷與二十五人的劇組用兩天的時間在洛杉磯片廠內用高再畫質數位相機HD SONY F900在綠幕(green screen)前將真人的部份拍攝完畢後,再花上將近15個月的時間由導演後製獨自完成,影片全長為八分四十七秒,從前製到後製完成大致上為二十二個月,整片結合真人演出、3D與2D動畫、模型、真實場景,以及部份資料影片製作而成。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 3

張敏智【窗】

網際網路的發達使得我們在家(內)就可以得知天下(外)事,因此再也沒有內外之分了,現在,電腦螢幕就是我家的門口、電腦螢幕就是區分內外之間的界面。在這樣的狀態下,家裡便和交通運輸工具一樣,成為一個可移動式的空間,只不過電腦的光子速度遠比交通工具的機械速度來得快許多,因為我們不用出門便可得知東京的天氣,從此以後,透過網路,我們所有的移動都不一定需要走動、所有的到達卻不一定需要出發,也因為這樣的便利,讓我們去哪都行,卻又哪都不用去。

電腦的光速抹平了台北到東京的時空,不!應該是說抹平了世界的時空,在作品《窗》中,述說著電腦作業系統“Windows”的數位光子,正取代著透過實體“窗戶(windows)”的自然光子,漸漸地,人工正取代自然、虛擬正取代真實,在這作者企圖混淆機械和電腦光子的速度,以及室內和戶外的差異。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 4

黃郁潔 【纖海】

(sound:王連晟 Wang, Lian-Cheng)

在這資訊發達的時代裡,媒體不斷的複製、影像以及聲音的傳送更加便利之下,重現聲音和影像的臨場感。面對壓力和神經拉鋸的過程,眼球所看到的抽象物體和視覺的幻象。

繼承上述的影像氾濫,影像的重複和重疊也是其中一個創作元素。雖然說影像的氾濫造成視覺上的疲乏,也會讓觀者失去耐性。利用「視覺疲疺」以及「視覺暫留」原理,強迫在現場的觀者接受,類似像是「視覺強暴」的作法。

作品中視覺上除了利用人對圖像的視覺暫留記憶,也增加速度和節奏,部分閃白加強視覺暫留,讓影像跟聲音結合一氣呵成。

聲音和影像創作內容,是在擷取兩張硬體卡搶奪一張記憶卡所產生的聲音和影像想像,再混合車水馬龍的人群聲,是描述現實和虛擬之間的拉鋸感,現實生活的物質和不真實的虛擬之間的關係,反撲對媒體資訊的氾濫。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 5

葉姿秀【Sleep Mode】

這件創作裡,從房間內的電源灯和城市建築物、號誌燈等,在擴及郊區的海邊等,各樣的光源體透過後製來擬態。光源體的閃爍在機體內建機制下是一種待機模式,將這概念置入城市間各場域中所存在的各樣光源,光源體這樣的介質蟄伏於場域中以一種細微的、不易察覺的機制下運作著。

﹉﹉﹉﹉

➢ 網路社群類

➮ 作品介紹 1

邱秀川,劉驊,莊靜如,卓桀緯,楊琇淇【愛果主義–愛台灣鮮果同好社】

我們是一群熱愛台灣的水果正義份子。

愛水果就多吃水果並且也了解水果,網站是以多向共同發表的方式,所有加入的網友們都可以提供自己的資訊,除了在網路上討論水果,我們也和中南部的農民合作

讓農民也一起來愛水果。一般我們知道的概念裡,水果就是要到市場買,農民也幾乎都只能把水果寄到市場販售,但產地也有相當多吃不完不賣的水果。

我們期許農民也可以讓愛果主義的網友們,大家真的吃的到好吃水果。

除了網路上聯絡販售之外,也可以提供免費的水果讓網友嚐鮮。

或是我們一起揪團到鄉村採收水果吧!

也結合網路的力量,水果不是只能單吃

為了振興台灣水果而奮鬥的熱血青年! 請大家加入我們,一起愛吃健康又美麗的水果。

愛 果 主 義 : 萬萬歲

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 2

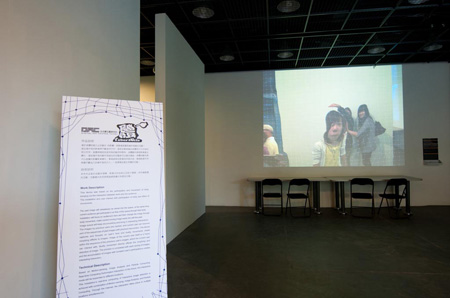

Openlab.Taipei 【共玩一號及共玩二號的活動影片紀錄】

OpenLab.Taipei是 FLOSS ART (make art with Free/Libre Open Source Software, 用自由開放軟體從事藝術創作)社群,希望能在台灣推動自由軟體藝術創作 (FLOSS ART) 的風氣。

對使用數位工具的藝術家而言,因為商業上的保護和考量,數位工具向來隱藏了程式碼,創作者與創作工具的關係僅限於單純的「操作」,無法如同過往的優秀畫家熟悉自己的畫筆與顏料、雕刻家熟悉彫刻刀與媒材一般,與自己的作品擁有更深度的對話。也因此曾經一度讓創作者遠離了實踐藝術的根本。

如今FLOSS ART的出現對數位藝術家而言,使創作產生了相當有趣的變化,因為它提供了更多的透明性與可能性,讓藝術家可以瞭解其中的運作結構並且掌握更大的控制範圍,進而實踐數位創作的豐富多元,這個特性讓從事數位創作的人更像一位藝術創作者,也更能成為自我藝術性的主宰。

共玩(Co-Play)系列活動,歡迎對FLOSS ART或是自由軟體有興趣的人 來參加! 每次聚會均會邀請分享人針對自由軟體或是用自由軟體作藝術創作等主題來進行分享, 期望在台灣推動FLOSS ART !

﹉﹉﹉﹉

第四屆台北數位藝術節-系列活動 第四屆K.T.科藝獎

李故資政國鼎先生(K. T. Li)長期推動台灣的經濟發展,且致力於提倡科技與人文的結合,爲紀念與表彰其成就,特舉辦「K.T.科藝獎」(英文為K. T. Creativity Award,同時寓有「國鼎」與「Knowledge Taiwan」的意義),希望以數位技術之創新應用於視覺藝術為重點,廣徵各大專院校師生參與競賽,共同爲提升共同爲提升台灣的創意與創新活動而努力。

➢ 互動科技藝術

➮ 作品介紹 1

林世昌【匍匍匐】 金獎

本作品由四隻仿擬生物肢節且具有語言符號特徵的機械動力裝置構成,四隻仿擬生物各裝置著「!」、「,」、「?」、「。」等象徵生命情緒與節奏之資訊符號。

網路社群Twitter與MSN的文字內容轉譯成裝置的網路動態資訊符號透過四隻仿擬生物,透過Led閃爍呈現,並透過肢節機械動力匍匐蠕動前進。

〈匍匍匐〉在空間中閃爍爬行著,巧妙地與此地觀賞者甚至遠端觀者靜默交流著,真實世界的觀者經由空間中仿擬生物的符號閃耀與爬行,感受到遠端處正有人為生命中某物感到驚訝或疑問。

視覺的閃爍上像是宣告著我正在發言似著,聽覺上卻是靜靜的對環境訴說呢喃。在這像生物動態的空間氛圍內,就像將自身生命的一部分,以動態的方式納入自然之中,其實並沒有誰說了什麼、執著了什麼、困惑了什麼,沒有自我與其指涉對象,展現的僅僅是集體愉悅、天馬行空與驚奇的訊息交遞。

互動技術方法:

作品〈匍匍匐〉主要運用了網路社群平台概念與Zigbee無線傳輸、感測以及仿擬生物肢節的實體機械動力裝置等。作為其互動技術整合應用的表現形式。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 2

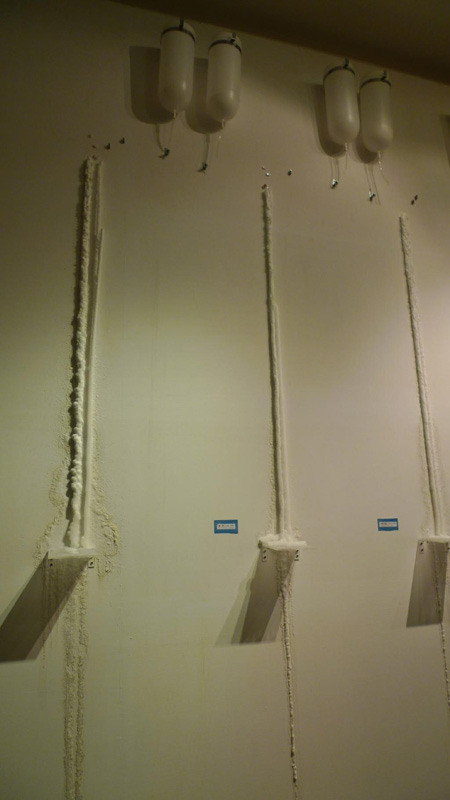

莊杰霖【原型】 銀獎

原型(Archetype)一詞是指,當人類行為不斷的重複發生,經由長時間的不斷累積,而形成的某種規則、慾望。當我們把自身的行為轉化成文字,並且在Twitter上寫下各種生活瑣事的同時,是否是一種集體網路行為的表現?無形中是不是也形成了一個原型(Archetype)?

在這個作品中,試圖透過對Twitter網路資料的即時擷取,來將人類行為表現的原型刻劃出來。

此作品透過電腦程式即時擷取網路資訊,來控制CH3COONA過飽和溶液流量,經過化學反應後進而完成動態資料雕塑。

互動技術方法

本作品使用vvvv撰寫程式,利用Twitter api抓取即時網路資訊,並將得到的資訊透過vvvv程式傳送給arduino來觸發繼電器與電磁閥動作,進而控制吊瓶內調製好的CH3COONA過飽和溶液流量,最後使CH3COONA過飽和溶液流出產生化學反應,形成動態資料雕塑。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 3

Chia-Hua Hsu / Syue-Jhih Lin / Shiou-Lin Shiu / Chia-Tse Chou

【SCRATCH】 銅獎

SCRATCH互動音樂桌,結合音樂燈光與視覺特效的互動桌。桌面上的錄音帶為按鍵開關,各代表著不同音樂元素可任人搭配組合出豐富動人音樂節奏,並可利用旋扭開關調整節奏快慢搭配不同曲風並結合桌面視覺特效製造出動人心弦充滿張力音樂樂曲。另外,結合「Theremin」電子樂器的使用,豐富整張SCRATCH互動音樂桌,讓使用者在創造屬於自己的音樂風格之外,也可以利用雙手的擺動干擾著「Theremin」頻率的變動並傳送至揚聲器產生獨特豐富變化的聲音元素強化SCRATCH互動音樂桌的元素,提供使用者一個全新而且輕鬆舒服的開放空間。

互動技術方法

Arduino /THEREMIN /LED /Power Mate/VB/Processing/ MAX/MSP

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 4

謝俊科、陳嘉平、林亮均、余孟杰、葛如鈞、劉怡伶【點蝕成金】 技術創新獎

形而上謂之道,形而下謂之器。自古華夏文明即形成以器載道的文化宇宙觀,與天人感應的生命觀。此作品選擇以邦國重器「毛公鼎」近三千年間的外貌變化為主軸,將人呼吸之氣息隱喻為宇宙間天人感應的橋樑。生命的吐納將觸發毛公鼎外觀風化和反風化的歷程,讓觀眾和毛公鼎一起流轉於華夏千年時空中;同時,當觀眾呼吸規律、元氣飽滿時,可透過手指點觸毛公鼎,感受點蝕成金的生命能量於宇宙間生生不息。

互動技術方法

此作品透過電腦模擬反風化技術,呈現毛公鼎的風化歷程。團隊實驗觀察記錄銅片鏽蝕狀態一段時間後,以電腦運算不同時間點的風化程度,再將風化過程模擬至毛公鼎3D模型上,以呈現毛公鼎在千年時空流轉中的不同外觀。同時,採用呼吸為自然的使用者介面,透過超寬頻非接觸感測器(Ultra Wide Band, UWB)偵測呼吸,不同的呼吸訊號將能觸發毛公鼎不同的外觀變化。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 5

曾煒傑、吳思蔚【色‧粒‧植】 入選

顏色是一種我們對於光的美好經驗。

光經由不同材質的轉送傳來如此繽紛的視覺刺激,而顏色就如附在光射線中的粒子穿過我們的眼睛在視網膜昇華為一種喜悅。

作品中我們尋找進而傳遞顏色,這裡有一個在等待與需要的虛擬世界,它因你的加入而富饒。這裡有一個美好經驗不斷循環的小小世界,不論施與得我們都在顏色的流裡體驗小小幸福。

本作品以顏色這個概念,重新串連我們對於現實與虛擬之間的認知。在這個轉化過程中,卻也不知覺得重新整理與建立我們自身與周遭的關係。

互動技術方法

利用webcam所擷取的影像資訊,轉換為HSB色彩空間判斷顏色,使得觀眾能以相當直覺的方式尋找顏色進而互動。視覺呈現部分使用Perlin Noise作為仿生系統的核心,模擬不規則但卻連續的自然世界,使畫面整體更接近自然經驗。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 6

魏子菁【幻鏡】 入選

Wonderland這件作品主要探討的是觀者與作品間的關係。當觀眾在觀看作品時,會有所謂的共鳴或是感觸,往往都是因為投入了自身的情感,將自我過去的經驗與作品做了連結,間接的使自己成為了作品的某部份;這件作品透過光影和流體創造出不受控制的有機形態,使觀者能夠藉由觀看與想像和作品產生連結,而這樣的想像卻又能夠真實的存在。

此件作品使用感測器、化學原料,記錄光的軌跡並且控制墨水圖形的產生和消失,當觀眾靠近時,裝盛在福馬林瓶中的墨水圖像產生在清透的水中,創造出連續隨機變化的有機體,當觀眾離去,圖像消失,又回歸為原來的寧靜。

互動技術方法

將感光原料(OP粉末)溶於透明無色的甲苯中,調和濃度使其看起來像是透明無色的液體,因為感光原料的變色特性是透過紫外線A段波長的照射,讓感光原料吸收紫外線的波長改變其分子結構,進而讓光線的折射不同而產生顏色的改變,因此使用了幾盞高瓦數的紫外線燈,藏於放置裝置的桌面,當紅外線感測器偵測到觀者靠近時,則隨機的打開紫外線燈照射瓶中的液體,使其產生不斷上升的不同形體,當觀者離開後則會關閉紫外線燈光,因此瓶中的墨水圖形也會漸漸消失。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 7

胡縉祥、蕭思潁【管窺】 入選

當我們窺探別人的同時,往往不知道,自己也正在被別人窺探著。你在電梯狹小的空間中觀察身旁的人,但是,你在觀察別人的同時,也已被電梯裡的監視器錄下你的行為。進而延伸出,你以為所觀察的那個人的外表、行為舉止、言談中,是你想像中的那樣,但其實並不是你以為的,在這同時,你也正被別人觀察著。

透過管子看到的影像,這番行為就如同窺視一般,而觀者在作品之中所扮演的角色,既是『窺者』也是『被窺者』,觀者透過管子所看到的影像,是被窺探中的自己,而影像裡的自己所身處的環境開始發生變化,被蟑螂包圍著或正被監視器錄影著。藉此,重新思考著身處於數位科技時代之中,所充斥的虛擬影像,本作品透過真實空間、虛擬影像、互動裝置以及窺視的概念,來反映此一社會現象。

互動技術方法

本創作為互動裝置作品,藉由風管、LCD螢幕、Webcam、菲涅爾透鏡、距離感測器以及電腦等科技媒材,以數位科技藝術的創作模式來呈現作品,並運用互動程式技術,將『真實影像』與『虛擬影像』即時結合表現出窺視的意涵。

作品中,以管子來裝設LCD螢幕以及鑲入菲涅爾透鏡垂吊於天花板中,透鏡能將所即時合成製作好的影片,加以變化成為具有放大效果的影像。本作品包含了三種不同的影像內容,如:眼睛內的觀者、監視器下的觀者、身處在有蟑螂環境下的觀者,此三種不同的影像,會因著觀者的參與及互動,而改變影像播放的內容,當觀者靠近管子時,管子下方的距離感測器則會傳送訊號給電腦,而管子上方的Webcam將即時擷取觀者的影像,電腦再即時傳送觀者的影像及整合後的影像給管子中的LCD螢幕。

﹉﹉﹉﹉

➢ 電腦動畫

➮ 作品介紹 1

詹富麟 【離人啟示】 金獎

公車司機受夠生活與職務加諸的煩燥與混亂,在黑貓的引領下獨自轉換工作的環境,以為就此可以擺脫惱人的人群,直到車站裡空無一人時,才驚覺人群消失時,一個人也無以自處,驚恐讓他重新尋找,直到抵達出口時,人們已離他而去……

故事題材是以自身在異鄉都市生活的種種細碎念頭組成,主要陳述在都市生活中對於離群居索的響往..一旦真的剩下一個人的時候,還能不能真的如此自在: 疏離與孤獨是現代社會難以避免的情緒,而不斷移動的場景則用來強化角色的孤獨感。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 2

單忠倫【綠•柳】 銀獎

「蘭閨畫眉情韻濃,春風拂袖綠柳紅,

芳草朱顏今朝見,緣起情生轉頭空。」

生活在古代父權體制下的女子小綠,從小被鰥夫父親以傳統「守宮砂」方法控制著她的貞操,當心愛的船夫柳生出現,進入她的生命時,手中的紅色守宮砂,可以阻擋得了勇敢追求愛情的兩人嗎? 面對一場註定成為悲劇的衝突,什麼才是化解仇恨的答案?

本片是作者首次嚐試結合現代3D電腦動畫繪圖技術,再現傳統書畫藝術之美,賦予當代動畫藝術古典新風貌,並根據女主角心境際遇創作仿古之七言《綠柳詩》,以追隨古代文人對於詩、書、畫三者完美結合的藝術典範。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 3

王尉修、張閔傑【臭屁,電梯】 銅獎

當電梯裡只有兩個人,有臭屁要懷疑誰?

雖然電梯有先進的自動除臭功能,但是總有吸滿臭屁無法負荷的一天,當某天有兩個愛放屁的傻蛋進了電梯,會發生什麼樣的蠢事?

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 4

張書維 【飛人】 技術創意獎

飛行一直是人類在還沒有發明飛機之前的一個夢想,作者試著將這個夢想的實現轉換成動畫劇本。但當飛行的夢想成功實現,又會發生甚麼事呢?

影片中的兩個古代科學家,在察覺了星象有異變,便想一探究竟,而興起想飛的念頭,也開始實驗飛行的裝備,但奇異的星象卻是…。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 5

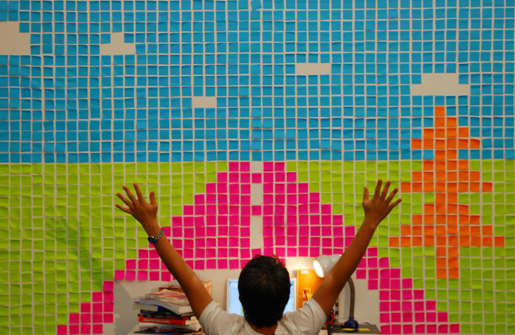

劉邦耀 【截止日】 入選

工作中的男子與便利貼對抗的一連串狂想。

﹉﹉﹉﹉

➢ 數位遊戲

➮ 作品介紹 1

林竹君、蘇晨華、鄭惠文、黎安安、張偉健、陳勇豪、黃柏崴、陳彥廷、李品學、吳朝旺【Color!Color!!】 金獎

生活中充滿著各式各樣的色彩。

事實上,這是一支不為人知的種族─卡樂族(Colors)努力維持的現況。它們只需要觸碰物質,就能染上色彩帶來光鮮亮麗。

破壞及污染,造成了另一種種族的出現。它們恨不得將全世界變成黯淡無光的黑白世界─這個新種族被稱為「安提卡樂族(Anti-Colors)」。

為了保護這個繽紛世界,一場卡樂族與安提卡樂族戰爭,即將全面開打…

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 2

蔡凱婷【詠夜】 銀獎

本遊戲的人物設計風格採日系RPG,背景則以現代的場景為基礎加入奇幻風格的元素,表現出介於現實與非現實之間,不可思議的感覺。遊戲中加入大量的手繪動畫來表現劇情以及戰鬥情境,使劇情描述不再只是枯燥的文字敘述,透過角色演繹出更加活潑生動的情節。

多層次的2D背景呈現出更加立體優美的遊戲環境,透過豐富有趣的任務和小遊戲添加趣味性,也讓玩家更了解劇情、增加其深度。

設計重點以戰鬥系統和美術設計為主,戰鬥方面使用回合制、半自動即時戰鬥系統和CT制,敵人採可見式,在地圖上接觸敵人後,進入戰鬥模式,下達一次指令後,等待角色的CT值條跑滿,即可進行攻擊,下一回合的指令若與上回合指令相同,則不必再下指令,系統會自動重複,使玩家不必重複相同動作,增加戰鬥的方便性和耐玩度。

隨劇情發展可得到武器裝備與商人交易,以及其他角色會依照劇情發展加入。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 3

葉銘揚、陳子朋、黃意淳、周雅筑、周姿吟【鬥鬥鍋】 銅獎

一款結合火鍋爭奪戰的動作遊戲【鬥鬥鍋】

藉由遊戲的互動過程拉近朋友間的距離,加溫彼此的關係

置身火鍋的樂趣

我們想做一款結合火鍋與動作的遊戲,集體吃火鍋最容易發生搶奪火鍋中的食物,於是我們將這樣的火鍋樂趣加入到即將製作的遊戲中。

一個以“將火鍋料丟進火鍋就得分”這麼簡單的遊戲,透過道具及動作設定甚至是不同的玩家衍伸出不同的玩法,它簡單好上手,也與生活貼近,我們企圖打造──就算是簡單的遊戲,一樣能引起玩家的熱烈反應。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 4

陳守志、陳奕文、林中泰、吳佳鈴、楊承霈、張筱微、林岑姿【烏拉拉小鎮】 技術創意獎

現代人越來越注重和提倡綠色環保的觀念,保護地球已經成為當下非常流行的一項議題,需要更多人投入愛地球的活動。因應著這股綠色潮流,延伸至iPhone手機上,讓人能在娛樂之中潛移默化地掌握環保知識。

我們設計此款遊戲簡單容易上手的遊戲和獨具風格的畫面。在遊戲中,玩家可體會到環境教育的重要性,帶領大家更加熱愛地球、熱愛大自然、熱愛我們共同的這片土地。

遊戲設定在某個遭到嚴重汙染的小鎮-烏拉拉,玩家將操控主角裘波來幫助烏拉拉小鎮回復乾淨整潔的生活,但一切的問題其實就是來自這個小鎮裡的居民,只能透過裘波來教育居民如何做環保來減低汙染。

﹉﹉﹉﹉

數位藝術評論獎

鄭勝華 Sheng-hua Cheng

數位藝術中的身體: 數位時代的一條美學理論路徑鄭勝華Cheng, Sheng-Hua

Bodies in the Digital Art: A line of Aesthetics Theory in Digital Age

E-mail: Shenghua.zheng@gmail.com

簡歷:

國立高雄師範大學美術學士、藝術學碩士,現為國立台灣師範大學美術研究所藝術評論博士生;曾獲國立高雄師範大學美術系系展平面繪畫類首獎、黃君璧水墨獎學金、世安美學論文獎首獎、入選第一屆台北市數位藝術評論獎。

現職:

國立台灣師範大學美術研究所藝術評論博士生

文章摘要連結:https://digitalartfestival.tw/daf09/pdf/Cheng_Sheng-Hua.pdf

﹉﹉﹉

謝慧青 Hui-Ching Hsieh

新媒體之虛擬身體建構與身份、性別流動—以網路藝術作品為例Virtual Body 謝慧青Hsieh, Hui-Chingand Its Identity and Gender Fluidit

E-mail:hsu.hsieh@msa.hinet.net

簡歷:

輔仁大學比較文學研究所博士生

曾任建築Dialogue雜誌主編、鶯歌陶瓷博物館典藏組研究人員、典藏今藝術主編、自由時報藝文小組記者、紐約明報記者。

Northeastern University物理碩士畢業、 Simmons College人文研究碩士畢業

專書著作:

《現代美術大系—現代造型陶藝》。台北:文建會策劃,藝術家出版社發行,2005年。

現職:

世新大學通識中心兼任講師

中原大學通識中心兼任講師

致理技術學院通識中心兼任講師

台北護理學院學院通識中心兼任講師

文化建設委員會2009年公共藝術講習執行小組

文章摘要連結:https://digitalartfestival.tw/daf09/pdf/Hsieh_Hui-Ching.pdf

﹉﹉﹉﹉

光怪‧台北天幕

台北數位藝術節與世界級的戶外LED數位看板「台北天幕」,共同舉辦專屬台北天幕規格之戶外創意影音徵件活動,為鼓勵數位藝術創作嘗試多元表現的創作模式,特別規劃以台北天幕其特殊規格及其多元化的媒體創意,進行徵件活動,實現數位藝術與生活結合的成果。2009年第四屆台北數位藝術節以「光怪」為活動主題,回應數位藝術創作領域中常見的現象,也就是廣泛運用了光影等媒材來表現創意,光影的創作模式也讓許多藝術創作延伸出更多空間與突破性的發展。

台灣首座戶外巨型LED數位看板「台北天幕」位於台北小巨蛋玻璃帷幕外牆,規模長120Mx寬20M,為全台灣最具指標之戶外新媒體,長型圓弧版面的特殊設計,範圍廣達三個面向,呈現出不同於一般數位媒體的藝術創意表現。

播映時間:

首獎:10/15-11/15 07:00-22:00(每小時6檔)。

入選:11/06-11/15 15:00、16:00(每小時6檔)。

播映地點:

台北小巨蛋玻璃帷幕外牆(105台北市松山區南京東路四段二號)

首獎作品-【窮極】 郭彥宏、徐聖羲

你建構了這個世界

框住了凡凡眾生

我的世界也就只能是這個世界?

破綻與線索

洩漏了亙古的囚禁

一切都是那麼地有跡可循

卻又虛無飄渺

突破。

延展。

翻滾。

撞擊。

暈眩。

無所不用其極地

突破這個框架

才發現 我不曾離開

無奈地 鬼擋牆

只能讓你眼睜睜地看著渺小如我的不知所謂

無為是我選擇的最後一條退路

於是乎

褪去一切

回到只屬於我的宇宙 灰暗的世界

在這裡

我感覺不到零下46度的眼神

更沒有批判與嘲諷

至少

夢裡我有自由…

﹉﹉

入選作品理念

【夜,光】 羅志文

夜晚透過光的入侵,呈現神祕且陰柔的氛圍,透過抽象的光影(以人體肢體的展現),散透出夜的深邃與詭辯。

【窺視中】 李俊逸、李思萱

我們無法得知宇宙外面是否有其他的世界存在,或許遙遠那方的生物是人類的數倍大;又或許那裡沒有光沒有色彩;也或許我們的世界只不過是存在於一個陰暗又密閉的空間裡;或許,有個未知的世界正在窺視著我們…

【熱鬧的光怪慶典-神秘事件】 張奕珍

在探照燈照耀後的地方,蘿蔔樣子的光怪們一齊慶賀著「2009台北數位藝術節」的日子。突然間,所有光怪們都跌倒了!這到底事發生了什麼事呢!?

【以物易物】 朱昭燕

現代社會裡人們有時會回歸到原始時代的以物易物,兩方的物品價值只要雙方皆接受即可,任何東西皆可換,人們總希望自己換到價值較大的東西。而本作品以道德面、環保面、生態面等,來詮釋一種以物易物的概念,表達人們常在不知覺情況下進行許多交易,讓大家思考這其中真正的價值。以曝光的上空為背景,有與時空交換東西的意味。

【蔓延】 林益鋒

話說「光怪」,離奇怪異的樣子。語出「吳書」。在視覺上營造大氣勢,時空穿梭從科幻的角度切入,影像結構以現實主義搭配中國風神話意念帶出光怪主題。

思想的延續以光影和時空的概念,表達千年神話光怪陸離,透過現代科技CG技術製作出中國神話光怪陸離意念,把視覺意象傳達給視聽者,在現今時空的台北天幕,環境和情境呈現出一種對比。

在整個視覺上考慮到天幕環繞的長條比例,營造氣氛和氣勢的手法,從近到遠從左到右,整個動畫動線安排要達到一種蔓延的心裡感受。虛實空間的處理,而光影復古中帶點華麗,最後傳達2009台北數位藝術節訊息與主題。

蔓延預期效果,本作品在視覺心裡感受上,要營造出一種很炫很酷的感受,吸引大眾的眼睛,造成一種蔓延效應,傳達2009台北數位藝術節運息與主題。和作品的名稱做一個呼應,一種跳躍的新奇的中西合璧的視覺語意,達到強烈氣勢的視覺效果。帶出2009第四屆台北數位藝術節,「光怪」入侵台北天幕蔓延。

【追捕者】 林曙光

光怪(Funky Light)不僅是激勵人心的創意象徵,也像是追捕者。無論我們在這個世界中追求什麼,這無止盡的追逐動力讓我們更能以繽紛的心靈創造美麗人生。這股精神也可說是所有追捕者的天命。

➽ 現場演出

《光構》

製作:國立臺北藝術大學「藝術與科技中心」

製作團隊:王福瑞、王世邦、張永達、葉廷皓、廖克楠、廖冠婷

日期:19:30 開幕特別表演

地點:台北當代藝術館

《光構》運用數位科技,透過光、影、色彩、圖像、

建築形體和聲音……等,來重新建構的公共建築景觀,開啟數位媒體與建築、公共空間的互動的可能,民眾在戶外就能參與觀賞。

透過光,我們可見建築物新的形體;經由光影變化,我們看見建築形體立體的變化。在實體牆面與光構成的虛界面,建構一個邊界不斷消失、形體不斷重塑、由光影與聲音交錯的流動建築體。《光構》以數位科技創造出新的「事件」,由光、影與建築體建構出的虛擬建築景觀,撼動人們的內在感官,達到一個超越現實、由內在構成一個的空想景觀。

走出美術館的方盒子與網路的虛擬空間,《光構》開創數位媒體與都市居民的全新對話模式。

關於藝術與科技中心:

國立臺北藝術大學「藝術與科技中心」成立於1992年(原名科技藝術研究中心),中心一直扮演著台灣在藝術與科技領域的開發整合,並與國際多向聯結之重要角色。本中心下設「電腦音樂實驗室」、「表演科技實驗室」等研究單位,實驗室積極推動著台灣數位科技在藝術領域之前瞻性研究與創作,主要目標乃充分支援科技藝術展演活動與聯結平台,帶動臺灣科技藝術相關研究與創作。「藝術與科技中心」不但是臺北藝術大學的重要特色之一,更試圖創造藝術與科技相互交融的全面性跨域發展,開創「未來藝術」的新可能。

﹉﹉﹉

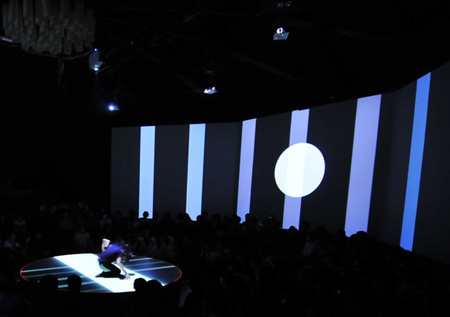

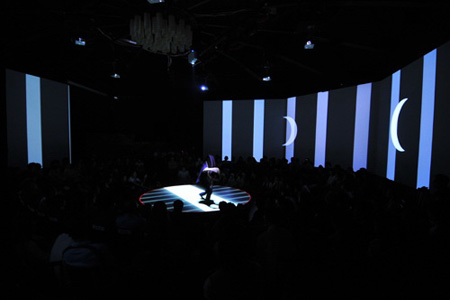

光怪-開幕表演

演出人員:劉國松、黃 翊、張永達、姚仲涵、葉廷皓

日期:11/07(六) 19:30 開幕表演

地點:西門紅樓八角樓2樓

《光怪Funky Light》第四屆台北數位藝術節在西門紅樓以數位藝術表演形式啟動了2009年數位藝術另一扇門,此活動初始由亞洲文化協會張元茜執行長、台北數位藝術中心黃文浩執行長和藝術總監張賜福的推動之下,促成一場由台灣美術前輩劉國松與後進藝術家張永達、黃翊、姚仲涵和葉廷皓三世代所連結的表演,蘊含著具時代性、斷裂性的原量。藝術創作過程中,四位藝術家身處在不同的位置上,持著不對等的距離用自己的語彙進行對話,這過程中相當微妙,感覺像似各說各話,世代結合產生許多變數,但始終不變的是藝術的執著和期待共有目標,最後卻可以發生關係、彼此摩擦之下產生未曾預料的火花和力量。

《光怪》開幕表演內容為一段超越時空的旅程概念發想,這一趟旅行以暴力、不悅耳、浮動的聲影撼動等待啟程的觀眾,影像和音樂急速閃動和頓時趨緩帶領著旅客穿越時光隧道,從吵雜渾沌轉換至寂靜真空的心理狀態脫離了真實感,彷彿遊歷超時空的科幻境地,最後舞蹈家黃翊的肢體不但延展了劉國松革命精神之傳承,也舞動著不同世代對於數位藝術的詮釋,象徵著第四屆台北數位藝術節的啟程與願景。

首場19:30

18:30 開放預約觀眾入場(預約報名100個名額已額滿)

19:00 開放現場報名觀眾入場

(50~100個名額,視現場狀況調整,依排隊先後次序入場,恕無座位)。

加演場20:30

20:10 開放預約觀眾入場 (共90個名額,11/6預約截止)

20:20 開放現場報名觀眾入場 (50個名額,19:00開始發放號碼牌)

《表演開始不得中途進場和離場》

﹉﹉﹉

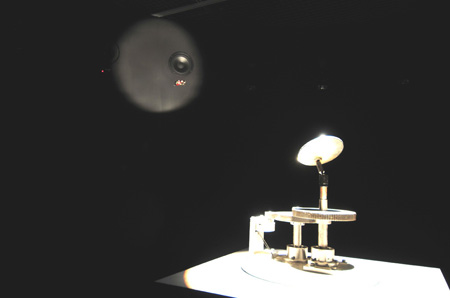

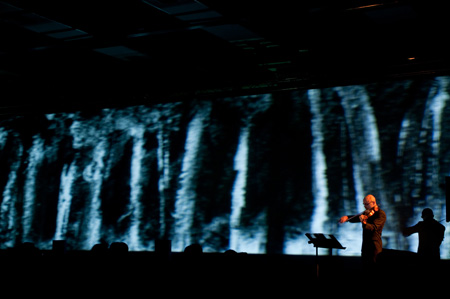

Partita 1

演出人員:

作曲家:菲利浦˙蒙諾瑞(Philippe Manoury)、克利斯多夫˙德斯賈汀(Christophe Desjardins)

中提琴演奏家:克利斯多夫˙德斯賈汀(Christophe Desjardins)

音效設計師:克利斯多夫˙列布雷頓(Christophe Lebreton)

統籌:詹姆士˙吉魯東(James Giroudon)

日期:11/14(六) 19:30閉幕表演

地點:華山創意園區

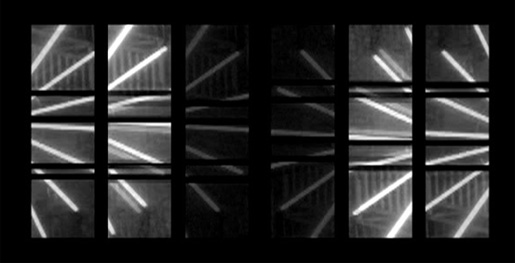

涵蓋中提琴與即席電子演奏的組曲1,是由法國里昂GRAME國家音樂創作中心、IRCAM(電腦音樂音響研究與協調研究所)以及作曲家菲利浦(Philippe Manoury)與中提琴演奏家克利斯多夫(Christophe Desjardins)的天賦和技藝,組合而成極優異而先進的合作模式。

本作品是採用透過演奏者的身體律動,將曲目內容轉換為音樂的創新技巧。此技巧可讓演奏者利用演奏方式與電子輸入的特定參數及控制產生互動,呈現出新世代的混音創作。

組曲1的首次演奏,是由GRAME(國家音樂創作中心)在2007年3月於法國維勒邦舉辦的「Journées GRAME 2007年音樂節」中的演出。

法國雜誌La Lettre du Musicien中描述:「克利斯多夫的絃樂器巡迴表演,主要曲目持續演奏約45分鐘,突顯出菲力浦定義音樂形式的才能,而演奏的七首曲目都是可以帶領聆聽者體驗令人振奮且清晰的音樂形式,是難得一見由現代電子與傳統樂器聯手較勁的表演。」。

➽ 推廣活動

專家導覽

每週六、日15:00 |

|

| 時間 | 講者 |

|---|---|

| 11/07 | 林珮淳 國立台灣藝術大學 多媒體動畫藝術學系(所) 專任教授 數位藝術實驗室主持人 |

| 11/08 | 林豪鏘 國立台南大學.數位系副教授 數位藝術與互動設計實驗室主持人 |

| 11/14 | 邱誌勇 靜宜大學大眾傳播系副教授兼系主任 |

| 11/15 | 杜偉 實踐大學媒體傳達系兼任講師 |

﹉﹉﹉

藝術家創作論壇

受邀的國際知名藝術家將分享個人創作經驗,並就當前數位藝術發展等議題與國內藝術家、學者和觀眾相互交流對談。同時邀請參與動態表演的國外藝術家,分享創作思維與心得經驗,讓觀眾更進一步認識多媒體互動劇場的表演形式和藝術內涵。

| 11/7 (六) 國際創作論壇 | |

|---|---|

| 10:00 | 保羅.巴布埃納 Pablo Valbuena |

| 14:00 | 平川 紀道 Norimichi Hirakawa |

| 16:00 | 克里斯托夫‧布雷希 Christoph brech |

| 11/08(日) 第三屆數位藝術評論獎 | |

| 14:00 | 頒獎典禮暨論文發表會 |

| 11/15(日) 國內創作論壇 | |

| 14:00 | 台北數位藝術獎-首獎創作論壇 |

﹉﹉﹉

數位藝術工作坊

GRAME創作工作坊

課程介紹

由法國里昂Grame國立音樂創作中心、IRCAM(電腦音樂音響研究與協調研究所)以及作曲家菲利浦(Philippe Manoury)與中提琴演奏家克利斯多夫(Christophe Desjardins)組合而成的閉幕表演Partita1,首次於台灣演出涵蓋中提琴與即席的電子演奏,為使觀眾更加了解其創作理念與表演過程,規劃此一工作坊,並邀請到演出者及國內數位藝術家共同示範及分享。

時間:11/14(六)14:00

地點:華山創意園區

主持人:林桂如

作曲家、國立台南藝術大學音樂系專案助理教授、動見体劇團音樂總監

講師:

James Giroudon / 表演統籌

Christophe Desjardins/ 提琴演奏

Christophe Lebreton /程式設計

鄭建文 /台北藝術大學音樂系兼任助理教授

流程

| 時間 | 內容 |

|---|---|

| 14:00 | Partita1作品介紹說明 |

| 14:30 | 技術介紹 |

| 14:45 | 藝術家示範表演 |

| 14:55 | 學員體驗與藝術家互動 |

➽ 媒體專區

新聞露出

| 發布日期 | 電子報標題 | |

|---|---|---|

| 2009-11-02 | 光怪Funky Light 第四屆台北數位藝術節 | |

| 2009-11-03 | 時│光97年數位內容公開徵選計畫成果展 | |

| 2009-11-08 | 光怪–第四屆台北數位藝術節–開幕實況 | |

| 2009-11-11 | 光怪-活動快訊 | |

| 2009-11-13 | 光怪–2009台北數位藝術節–倒數兩天 | |

| 發布日期 | 報紙-新聞標題 | 媒體 |

| 2009-11-06 | 人與宇宙關係數位藝術展現 | 人間福報 |

| 2009-11-06 | 光怪引領台北數位藝術節解構空間 | 青年日報 |

| 2009-11-06 | 數位藝術節大玩光怪幻影 | 聯合報北市 |

| 2009-11-08 | 光怪Funky Light展 | 蘋果日報 |

| 2009-11-09 | 4th Taipei Digital Art Festival Funky Light Opened | Taiwan News |

| 發布日期 | 電視-新聞標題 | 媒體 |

| 2009-11-05 | 數位和光影結合 跳脫現實感官 | 中視全球新聞 |

| 2009-11-06 | “光怪”藝術 光影極端運用 全新感官體 | 中天明日新聞 |

| 發布日期 | 網路-新聞標題 | 媒體 |

| 2009-11-05 | 數位和光影結合 跳脫現實感官 | NOW今日 今日報 |

| 2009-11-05 | 數位藝術節 今晚驚艷豋場 | 聯合新聞網 |

| 2009-11-05 | 光影如夢似幻 台北數位藝術節明虛實登場 | Sina新浪新聞 中時新聞網 |

| 2009-11-05 | 走進光影交錯時空 台北數位藝術節明登場 | 中央社 台灣英文新聞 |

| 2009-11-05 | 數位結合藝術 「光怪」展魔幻魅力 | 台灣醒報 |

| 2009-11-05 | 數位藝術節 明天光怪台北 | 聯合新聞網 |

| 2009-11-06 | 數位藝術節 大玩光怪幻影 | HINET新聞 |

| 2009-11-06 | 2009第四屆台北數位藝術節 6日起展開 | 全球華人藝術網 |

| 2009-11-09 | 「光怪來了」台北數位藝術節現正解構空間 | PChome新聞網 |

| 2009-11-10 | 科藝所囊獲2009台北數位藝術獎、K.T.科技藝術獎共12項大獎 | 中央社 |

➽ 活動照片

NEWS

NEWS