第九屆台北數位藝術節《平坑時代》 (Ecosystem)

9th digital Art Fastival Taipai 2014 Ecosystem

➽ 展期 Duration:2014/11/14 – 2014/11/23

➽ 地點 Venue:松山文創園區

➽ 地址 Address:台北市信義區光復南路133號

➽ 關於本展

市長的話

臺北數位藝術節自2006年開始,舉辦至今已連續九年,每年都帶給臺北市民嶄新的數位藝術樣貌與創新思維,在持續深耕努力下,臺北數位藝術節已成為臺灣數位藝術領域中最具指標性的年度重要活動之一。

本屆藝術節以《平坑時代》Ecosystem為名,探討數位科技全面融入日常生活下新工作形態、人際關係的定義,也深入地探討數位時代所特有的社會與文化議題,發掘數位藝術的各種可能,及其背後之文化價值;數位時代的方便性拉近人與人之間的距離,在其中生活的連結形成有如新的「生態圈」,透過彼此的互賴分工與不斷的跨域相互合作,逐漸達實際與虛擬關係間的平衡與產生各種合作可能性,從而不停拓展與超越個體之力量。

今年藝術節除了廣邀國際知名數位藝術家與新興藝術家參展,亦致力開創臺灣數位藝術創作者之發展平臺,在國際交流與策展實踐之數位資源整合下,臺北數位藝術節的展出內容年年將越發多元豐富。

臺北市這幾年積極朝向國際化城市的目標邁進,近來更成功爭取到2016年世界設計之都,展現臺北活躍奔放的軟實力。希望結合臺北數位藝術節更能提供市民難忘的數位體驗、與深耕數位藝術的美學鑑賞,這場蘊含豐富藝術展演與新穎創意表現的盛會,誠摯邀請您共同參與!

臺北市長謹識

局長的話

數位技術已全面浸染的我們的日常生活,多元跨域的數位藝術演進亦是當代最具生命力的核心命題,在數位匯流以及數位文化的時代中,數位化演進改變文字、影像、聲音等媒介匯流連結之方式,在產製面上,它重新界定了新的工作形態、人際交流等方式,我們也成了數位藝術生態圈其中一環。

第九屆臺北數位藝術節,廣招數位藝術相關領域具代表性之專家學者組成委員會,共同策劃今年豐富多元的內容;主題以《平坑時代》Ecosystem為主題,鑑於生態圈型態除了自然科學或人類學之形式,也隨資訊時代漸漸演變,數位成為串連各種跨域之媒介,本次展覽中特此呈現數位生態圈別於以往之多元動能。

除了「國際邀請展」外,本屆首度舉辦魔幻動畫獎徵件計畫,全力支持華人動畫影片創作,是為開創並扶持藝術家之推廣平台,在數位藝術平台上呈現「電玩藝術專題展」、「數位設計專題」等探討數位文化樣貌的主題展區。希冀為台灣數位藝術打下更穩固根基,也為數位藝術長遠發展里程中累積更豐富的能量,使當代前衛的數位藝術創作共同體現國際接軌之宏觀視野,衷心地邀請所有市民朋友,一同蒞臨現場,體驗數位科技所帶來的創意想像與生活!

臺北市政府文化局局長

﹉﹉﹉

策展理念

從根本上來說,數位時代就是一個平坑時代。

「坑」是數位時代的重要隱喻,一個「坑」就是一個在特定時間內必須被完成的任務。在這個數位工具充斥,但時間資源稀缺、加以問題必須快速被解決的年代,我們已經無法被動地等待不可預期的現代主義式烏托邦,或者是現代主義式革命的到來。「現在就去做!」,是我們這個時代的律令。填平一個又一個「坑」的這種專案問題解決模式,已然成了資訊社會探知並修補自身諸多缺陷的方法。

一個「坑」也是一個生態系。數位工具大幅提升了機械的生產力,進一步將人的身體從勞動現場大幅地解放出來,人們因而擁有更多專業工作之外的過剩智能,成為這個時代的重要角色:「駭客」與「創客(maker)」。除了單兵作戰之外,他們也以各自的特殊技能一起填坑,在不同的坑中承擔不同的功能,也在諸多小型生態系中扮演不同的角色。

第九屆台北數位藝術節「國際數位藝術邀請展」邀請了來自歐、美、亞洲共七件作品展出。朴麗莎(Lisa Park)的〈美麗心靈〉(“Eunoia”)清楚地揭示了人類在數位科技新進展中所具有的具身性(embodiment)位置。資訊工具不再只是身體的延伸,還是思考的延伸,人工智能論述所表達的,正是「機器亦能思考」這個命題。在這樣的背景下,人類相較於機器所具有的不能取代性,正是依其所處情境快速做出價值判斷,以及轉換行動方式的能力。如果缺乏了這樣的能力,我們就無法理解「現在就去做!」這種填坑修補的急迫性。

碧娜尤妲絲(Pinar Yoldas)的〈瀕危物弦樂團〉(“Very Loud Chamber Orchestra of Endangered Species”),以及保羅凡諾斯(Paul Vanouse)的〈視線翻轉〉(“Ocular Revision”),則在兩個不同的層面上為「填坑」作出貢獻。一方面,這兩個藝術家的創作場域恰恰位於藝術、科學與科技的交界處,他們的作品轉化並擴展了生態學與基因科技這兩個科學領域既定的感知方式,在展場空間中創造出具體而微的大自然與實驗室空間。另一方面,他們致力將既有資訊以清晰簡便的方式加以展示的「資訊視覺化」方案,正是數位時代中,人們進行快速判斷最需要的認知工具。

為了一同填坑,如何轉換視角、從他人的角度思考坑的整體狀態,對於坑的運作而言就變得非常重要。成為他者實驗室(BeAnotherLab)的「成為『他者』機器」計畫系列中,〈戴換性別〉(“Gender Swap”)一作透過頭盔顯示器互換第一人稱視角,清楚地讓參與者體驗不同性別所見之世界視域的差異。我們可以說,這樣的視角轉換有助於坑的形成以及專案的順暢進行。

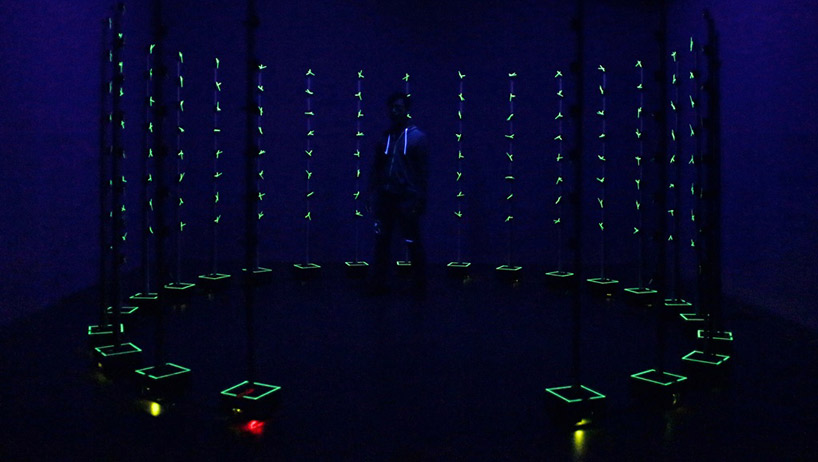

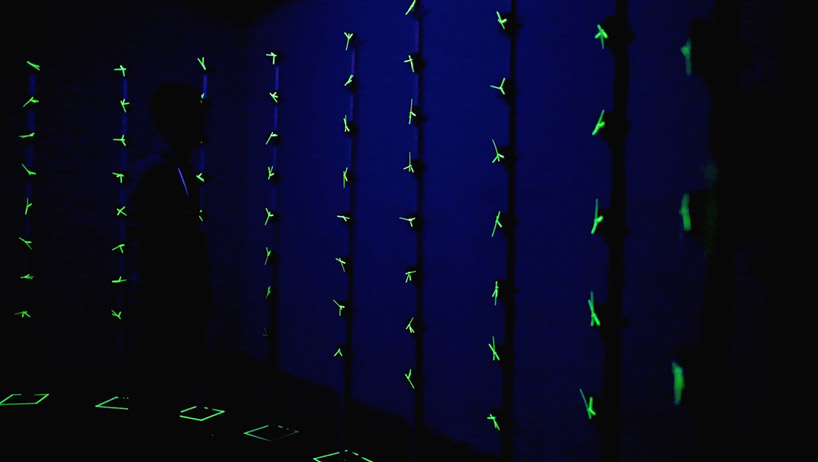

Cod.Act的〈搖擺唱詩〉(“Pendulum Choir”)與彼德威廉霍登(Peter William Holden)的〈自體基因〉(“AutoGene”),以及〈螺旋管ß〉(”SoleNoidβ”),這幾個作品則是具體而微的小型生態系,是聲響空間的以及機械性的。〈搖擺唱詩〉利用動力機械裝置,讓作為音源的不同歌者在定點上動了起來,舞台已經不再是原本固定無法變動的聲響劇場空間,相反地,合聲不斷變換它們的空間型態,舞台上的音景生態持續地改變它的內容。與此類似的,〈自體基因〉以及〈螺旋管ß〉則利用機械性的表演,創造觀眾在視覺與聲音上的沉浸生態,機械性的舞蹈設定帶來動畫式的影音效果。在這樣的感知生態系之中,不同的感知媒介間互動共同創造了觀眾的整體經驗。

第九屆台北數位藝術節以「平坑時代」作為核心主題,匯集四大活動主軸—國際數位藝術邀請展、數位藝術徵件獎(台北數位藝術獎、數位藝術評論獎、K.T科藝獎)、數位藝術平台(2014魔幻動畫展、國際交流駐村創作展、電玩藝術專題展)與教育推廣活動,本屆的「數位設計專題」將帶來全新的視覺化導覽實驗計畫。總體來說,只有在一個又一個坑跨領域地被藝術家與設計師們共同填平之後,我們才能理解到,數位時代的藝術作品不僅體現穿戴科技應用的創新價值,更對行動裝置與人體結合、擴展身體的實驗提出前衛的說明。

策展團隊

本次策展委員會組成來自藝術界、學界、產業界等不同面向的專業委員,共同討論激盪策展主軸,邀請到王俊傑、王柏偉、邱誌勇、黃文浩等四人,以「平坑時代Ecosystem」為主題,並延伸平台展覽,交織成本次盛大豐富的藝術盛事。

「第九屆台北數位藝術節」內部展覽企劃成員為前幾屆台北數位藝術節策辦的專業團隊,以豐富的策展經歷擔任第九屆台北數位藝術節「平坑時代Ecosystem」的策劃執行團隊。

「第九屆台北數位藝術節」以「研發、實驗、創作、育成」數位藝術為設立宗旨,期許匯集數位藝術能量,超越過往的美學價值,集結眾多在各個領域積極展現力量的代表性單位,將藝術願景放在更深廣的理想上,展現共同合作的多元意義,創造最實質、豐收的回饋,成為發展數位內容新興產業與文化之基地。

自2009年起由「數位藝術基金會」負責營運「台北數位藝術節」,基金會的組成來自以數位和科技藝術為主題並深耕數年的實踐性單位,包含了學術、產業、美術館經營與藝術創作者等專業人士。期望可以達成跨領域、跨平台、跨地域的結合,共同策劃執行永續性、具體化之研發、示範與展演計畫,實現數位科技與人文藝術合一的理念。

組織架構

工作團隊總監 | 劉維公

文化局工作小組 | 林慧芬、李麗珠、劉得堅、郭佩瑜、李岱穎、李順霖、蘇俞安

召集人 | 黃文浩

策展委員會 | 王俊傑、王柏偉、邱誌勇、黃文浩

技術總監 | 林維源

2014魔幻動畫展策展人 | 陳怡菁

電玩藝術專題展策展人 | 梁世佑

展覽經理 | 陳品伊

展覽企劃 | 王冠婷、吳欣員、朱雅鈴、葉杏柔、顏召琪、吳伯山、謝嘉

技術執行 | 林志鴻、吳嘉峻、林佩臻、岳意強、施叡凝

展覽助理 | 賴新為、王思雅、吳佩瑾、卓亞萱、郭湘琴

企劃執行 | 臺北數位藝術中心

諮詢委員 | 萬其超、林志明、陳泰松、邱誌勇、王柏偉

財務 | 洪名韻、羅淑雯、吳燕婷、何柏萱

翻譯 | 王聖智、吳伯山

視覺設計 | 王鼎瞱、黃雅惠

展場設計 | 浩氏設計有限公司

紀錄片製作 | 赤兔影像製作

平面攝影 | 果得影像工作室(黃柏超)

網站規劃製作 | 居居多媒體整合行銷有限公司

➽ 國際邀請展

➮ 作品介紹 1

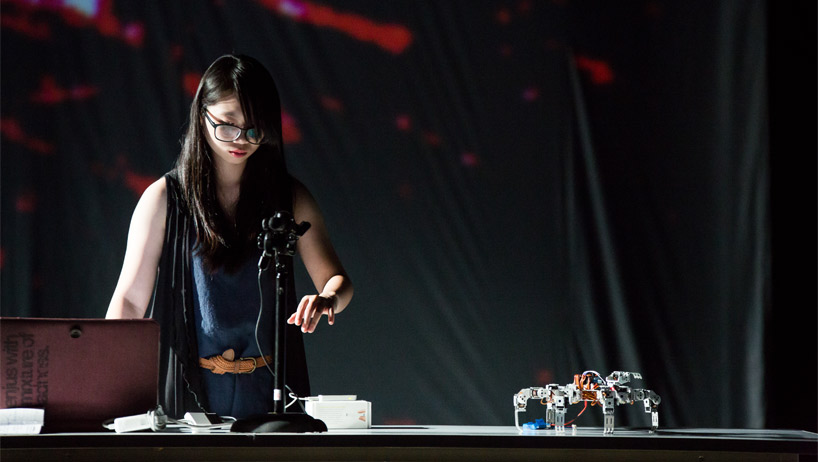

朴麗莎(韓國;美國)Lisa PARK (South Korea; USA)

美麗心靈 “Eunoia”

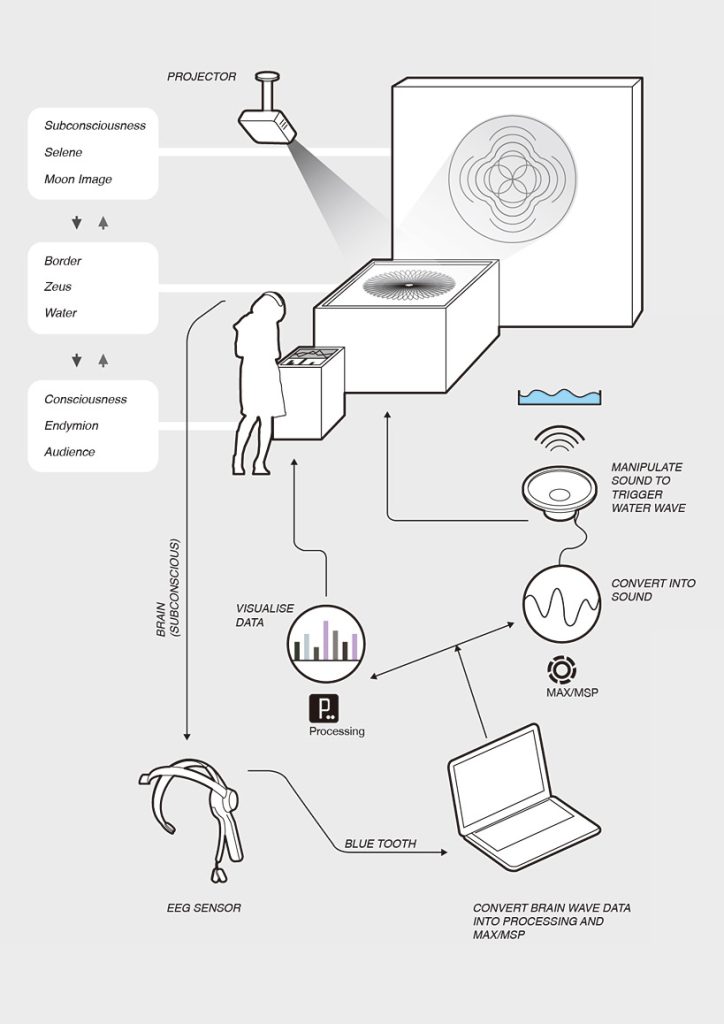

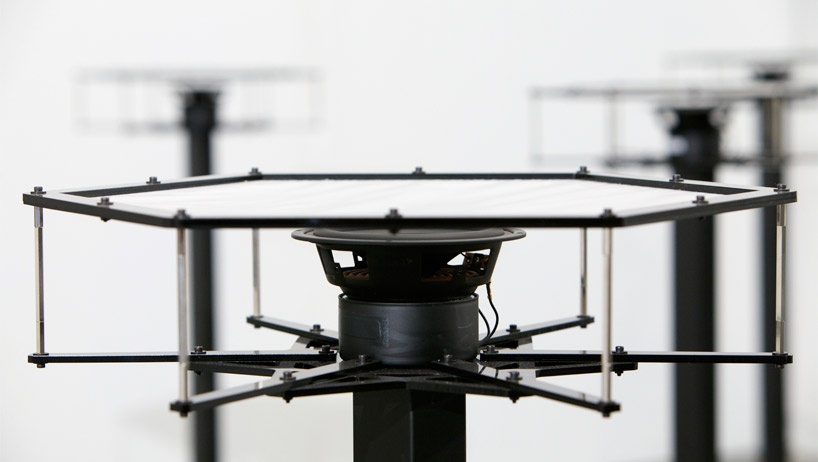

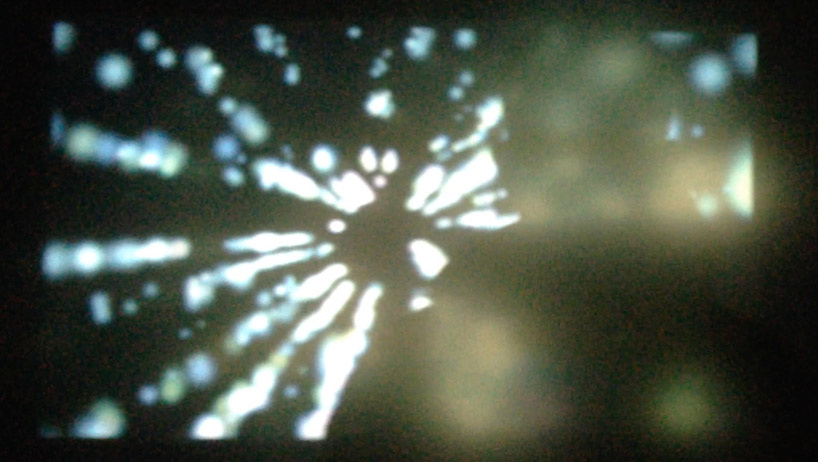

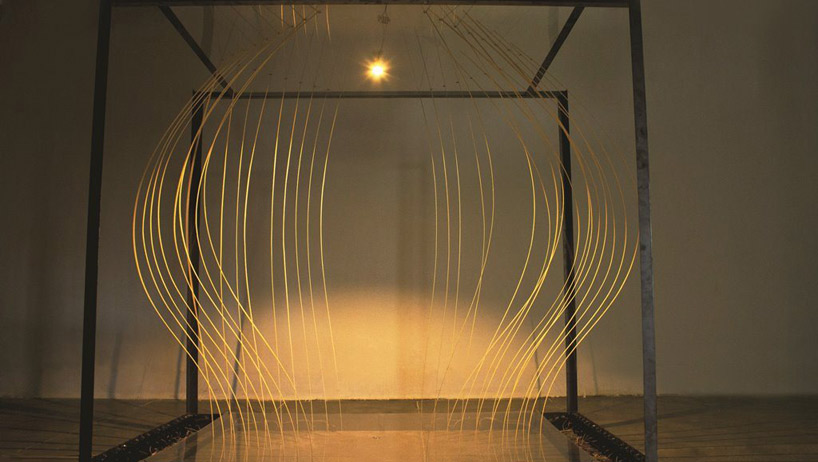

〈美麗心靈〉這件互動裝置作品利用腦電波圖(electroencephalogram, EEG)技術將腦波轉換為聲波,顫動水池中的水,進而以實時影音的形式再現腦部活動。其中,聲音的強弱、音調,以及聲波傳遞的速度,均隨著感測器偵測到使用者的情緒起伏而有所變化。

使用者頭上穿戴的腦電波圖裝置將測量其腦波頻率,包括α、β、δ、γ,以及θ波。這些資料將透過藍芽裝置傳輸至電腦,並透過Processing、Max/MSP,以及Ableton Live等軟體以及設定好的程式碼,調整腦電波圖構成的聲音音量、音調與平移。最後,電腦將腦波圖資料轉換為聲音輸出。

此作品的聲音是由五台各自對應一種腦波的擴音器輸出,為這場表演增添更多樣的視覺元素。水池內的水以無法預測的模式呈現不同型態的波紋與水滴,反映使用者的情緒。〈美麗心靈〉作品的創作概念亦在於訓練使用者控制自己的心理狀態,進而達到無聲無息的完美心靈平靜狀態。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 2

碧娜 ‧ 尤妲絲(土耳其;美國)Pinar Yoldas(Turkey; USA)

瀕危物弦樂團“Very Loud Chamber Orchestra of Endangered Species”

〈瀕危物弦樂團〉為一項藝術與科學合作計畫,探索環境惡化對非人類動物之衝擊。具體而言,這是一項空間資料視覺化與音波化的計畫,目的在於以參與性、非技術性的方式,將汙染、物種與棲息地消失等環境資訊傳達給一般大眾。這件空間裝置作品由受到人類嚴重威脅或瀕臨絕種動物的頭骨組成,包括西部低地大猩猩、棕頭蜘蛛猴,以及恆河豚等。每具頭骨皆配備一組線性致動器和揚聲器,隨著相關資料集的變化產生聲音與運動。人類活動破壞了這些物種的棲息地與原本的生活,此計畫協助這些物種實際「發聲」,引導觀者與這些經常被忽略的生命形式進行潛意識情感對話。〈瀕危物弦樂團〉在本質上乃聽覺性的嘗試,企圖恢復那些與人類共同生存於地球上、同為碳基生物體之尊嚴。這件作品亦為一部美學增幅器,呈現出人類文化選擇所造成的惡果。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 3

Cod.Act(瑞士)Cod.Act (Swiss)

〈搖擺唱詩〉“Pendulum Choir”

〈搖擺唱詩〉是由九位無伴奏合唱團員與十八支液壓千斤頂所構成的原創作品。合唱團員各自被固定於腳下的傾斜平台上,共同構築成生動渾厚的聲體。此作品透過各種物理狀態自我呈現,其形態亦隨著聲音的響亮程度而變化,流轉於抽象、反覆、抒情或敘事的聲音之間。團員的身體與聲音在與重力共舞之同時亦對抗著重力。他們之間的相互磨擦與閃躲創造出微妙的複調聲樂。另一方面,團員亦透過電子聲響破壞他們之間原有的凝聚力,迸發為熱情的律動或是著魔般的黑暗儀式。此件勇於創新之作品奠基於科技複雜性與動態身軀抒情性之結合,並以某種機器人式的諷喻形式展現從生命邁向死亡的旅程。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 4

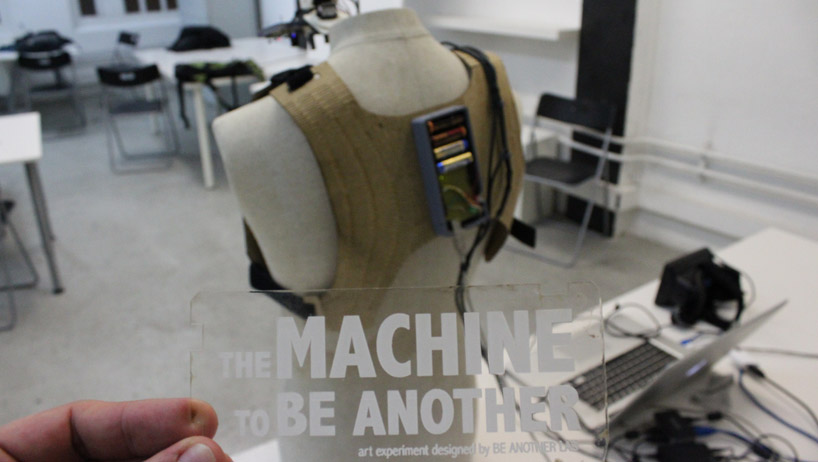

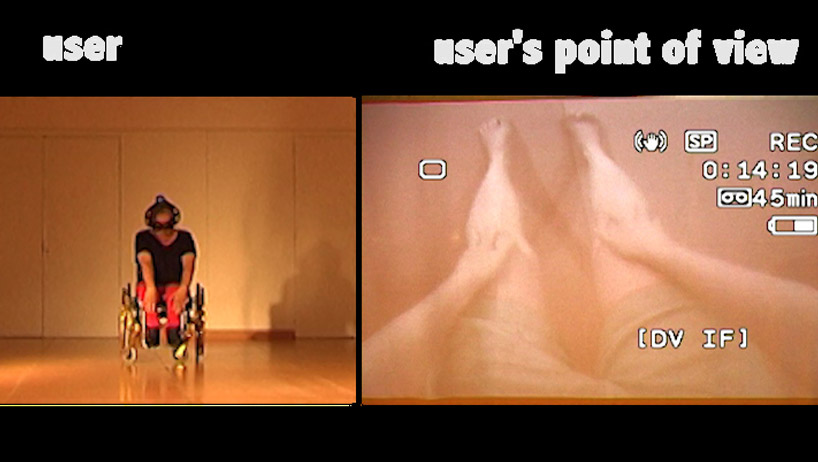

成為他者實驗室(西班牙)BeAnotherLab(Spain)

戴換性別“Gender Swap”

〈戴換性別〉乃「成為『他者』機器」計畫系列作品中最新的裝置作品。這項目前仍持續進行的計畫為關於體現互動與換位思考的跨科際開放原始碼研究。此裝置作品之創作靈感源自神經科學與虛擬實境的最新發展,它是由兩具配備第一人稱攝影機的頭戴式顯示器組成的系統,使用者便是透過該攝影機彼此交換視點。此作品之目的在於使不同性別的兩位使用者進行親密而又相互尊重的性別認同探索。使用者透過此系統同步行動,藉由觸摸與行動探索對方的身體。此項系統唯有在使用者維持協調一致的情況下才能發揮功用,藉此培養使用者換位思考之能力。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 5

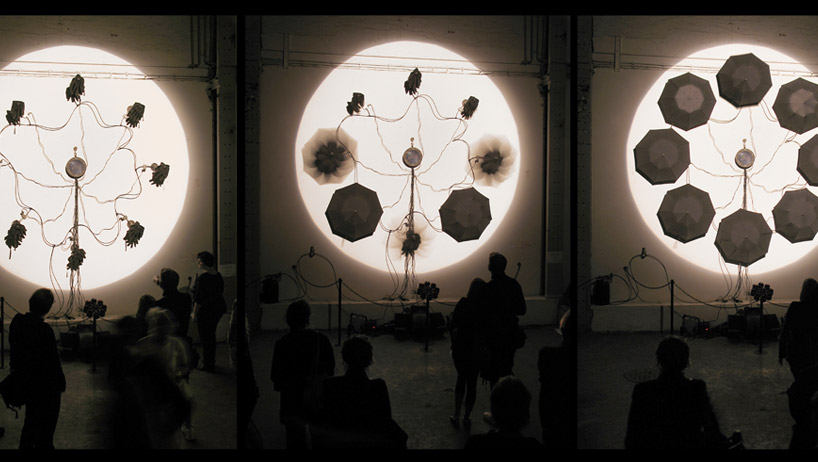

彼德 ‧ 威廉 ‧ 霍登(英國)Peter William Holden (UK)

自體基因“AutoGene”

〈自體基因〉賦予觀者的第一印象是一座簡單的商品雕塑,使觀者耽溺於虛假的安全感中。然而,當此裝置作品的開關啟動後,此種安全感隨即消散殆盡。這些看似平凡的雨傘頓時幻化為神奇的運動物件。在看似控制著此裝置運動的音樂伴奏下,環形的構圖安排結合雨傘開合的鮮明對比,形成抽象且轉瞬即逝的圖案。當這些機械式像素在時空中完成預先編排的舞蹈動作時,觀眾便被迫透過比較舞蹈與動畫的關聯性來重新鑑賞這件作品。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 6

彼德 ‧ 威廉 ‧ 霍登(英國)Peter William Holden (UK)

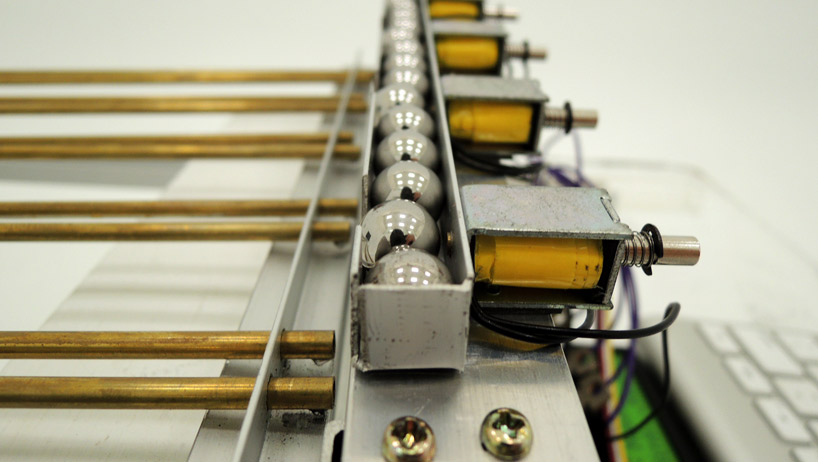

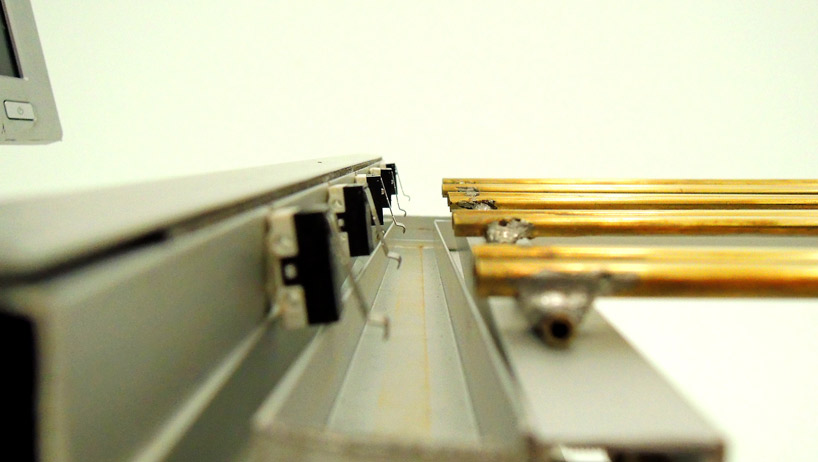

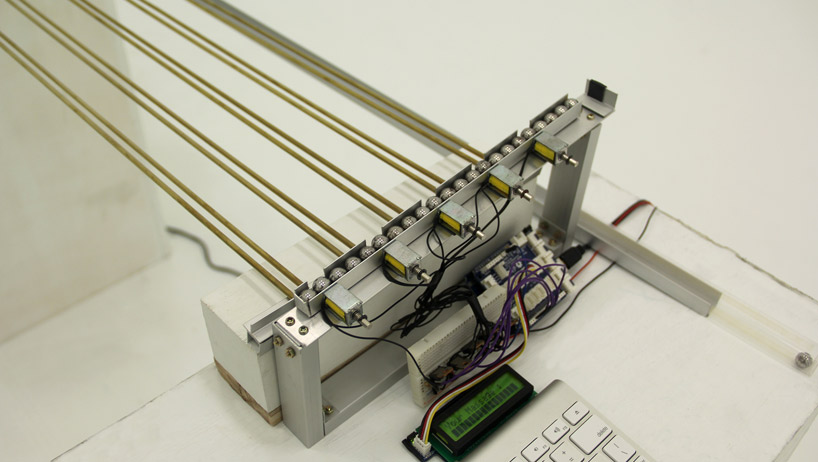

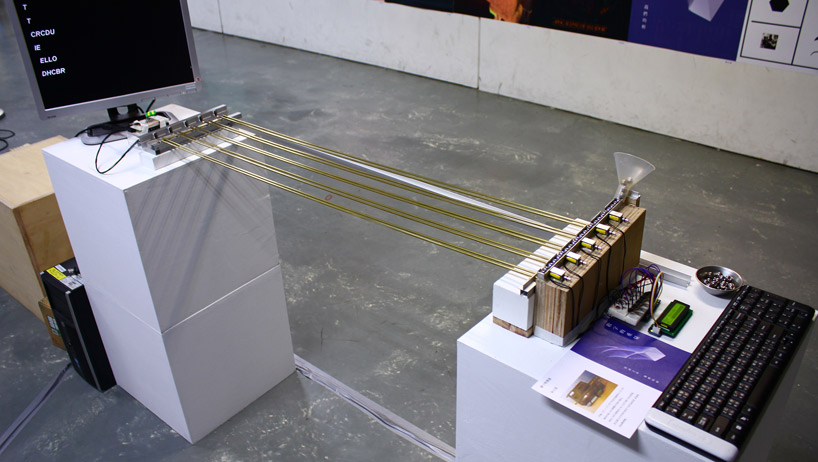

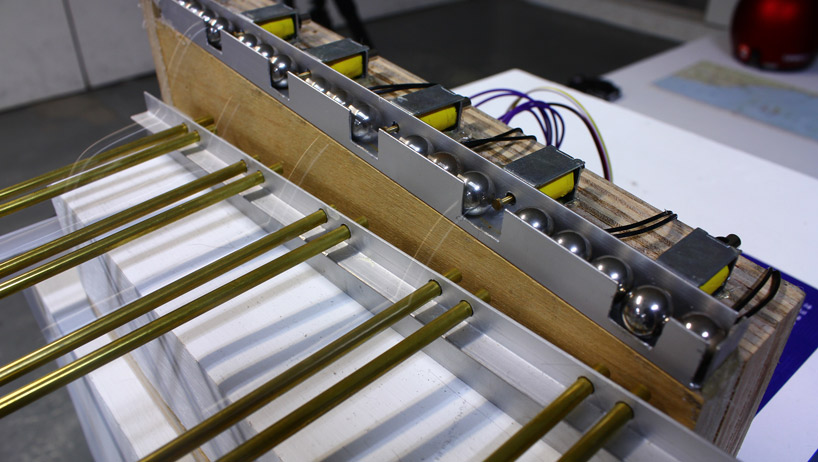

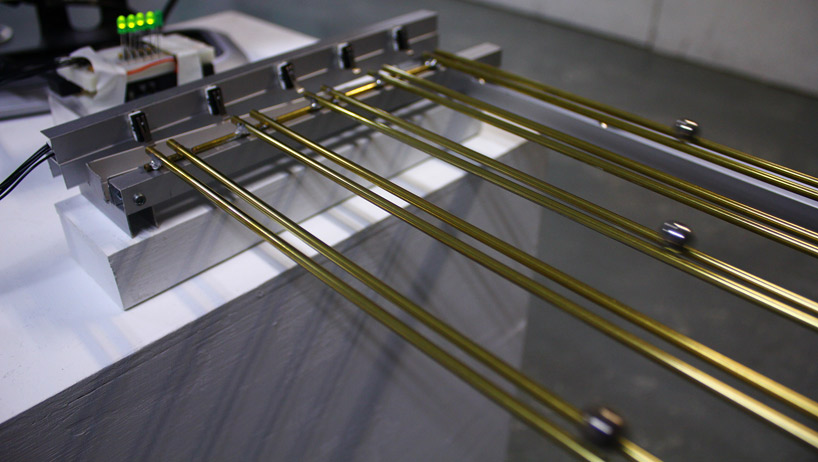

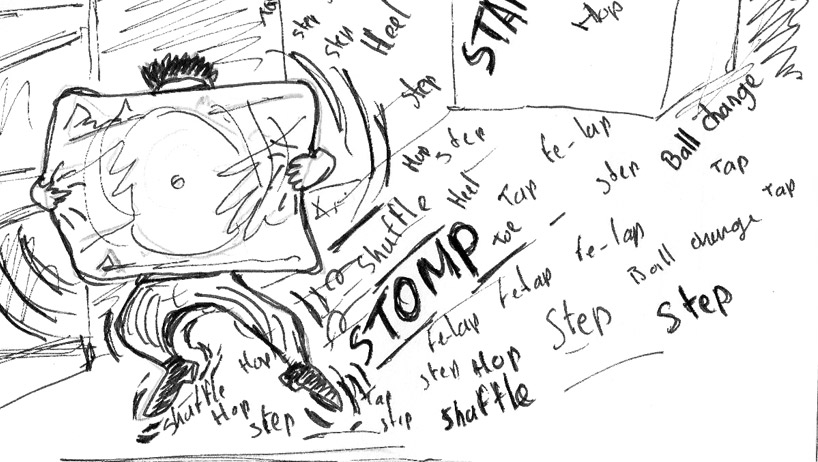

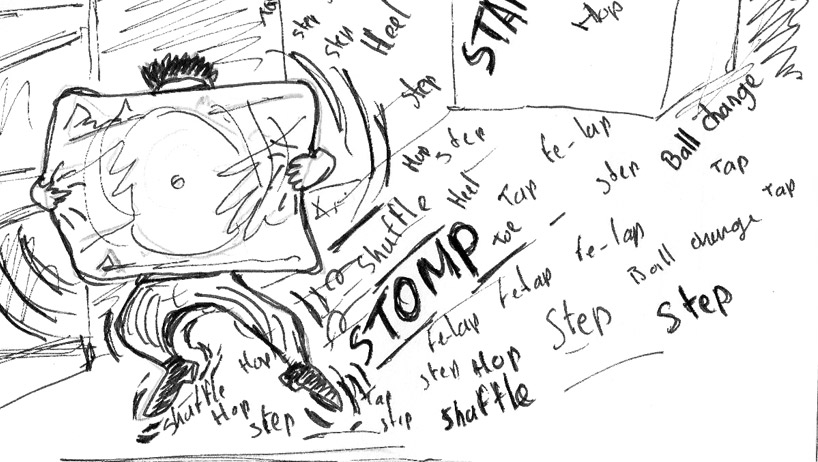

螺線管“SoleNoid β”

作品〈螺線管β〉中,八隻閃亮的踢踏舞鞋對稱地擺放成圓形,連接電路控制機電閥與壓縮汽缸的電腦控制著它們的活動。這些活靈活現的舞鞋面對不同方向運動,在一個特殊的圓形平台上敲打出馬爾科.威爾德所編的曲目。在鞋底的嵌入物增強鞋尖與鞋跟敲打平台的音量,使聲音時而與節奏同步,時而逆拍。這是一場多重音調的音樂會,一切均如此短暫、尖銳,甚至在某些快速的橋段令人聯想到響板的聲音。〈螺線管β〉是一件由人造大腦協調控制的裝置作品,使我們成為機械運動劇場的觀眾。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 7

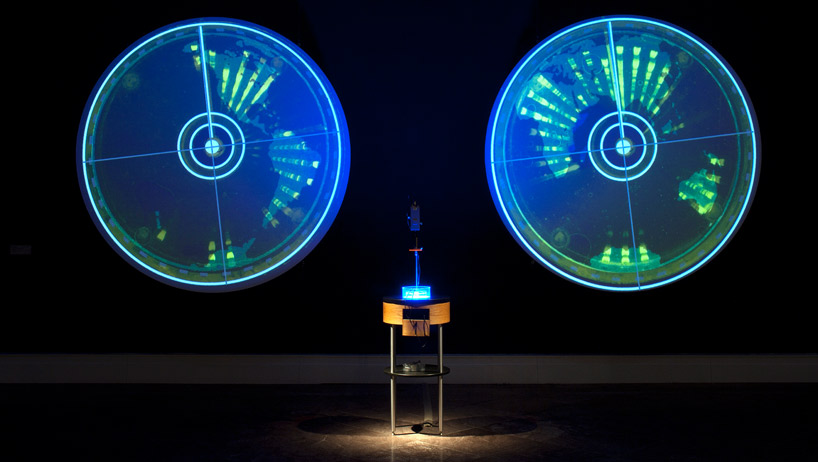

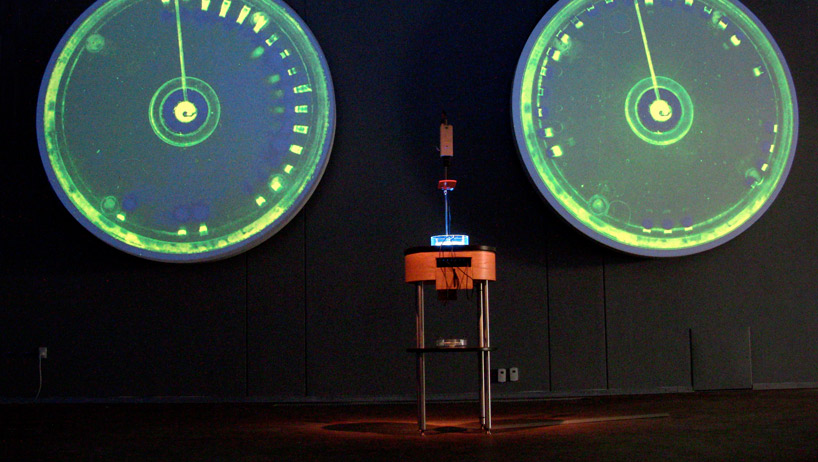

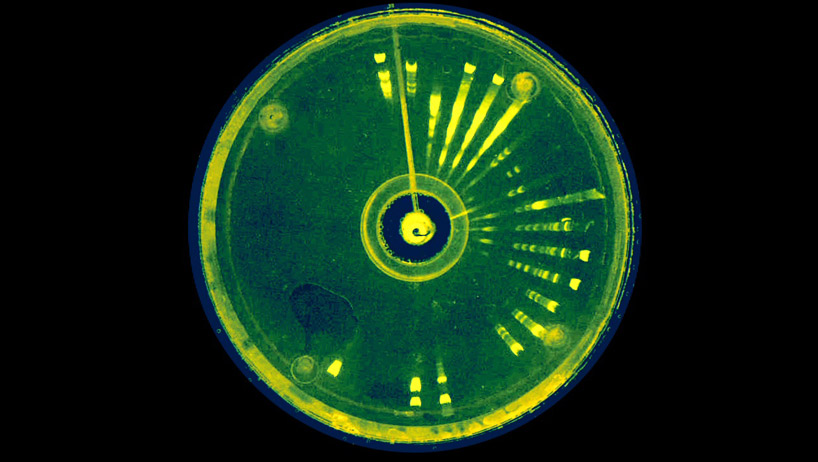

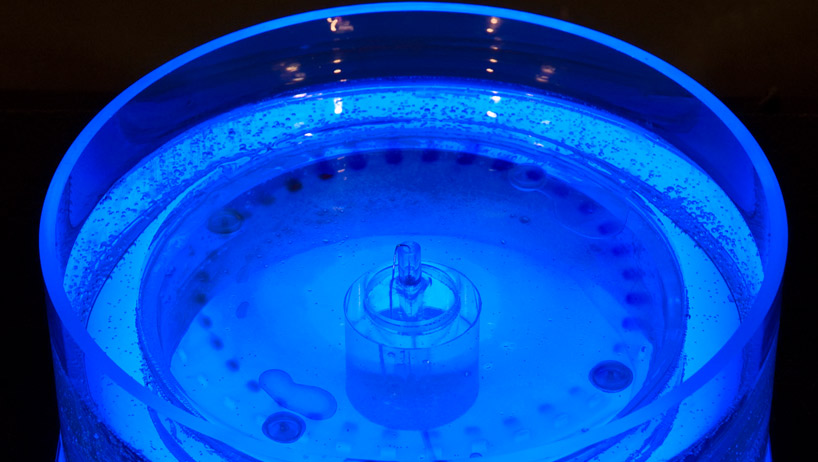

保羅 ‧ 凡諾斯(美國)Paul Vanouse (USA)

視線翻轉 “Ocular Revision

〈視線翻轉〉這件作品運用替代機制來分析並展示去氧核醣核酸(DNA)圖像。這套新穎的圓形「凝膠電泳」設備反映出生命科學的研究焦點已從「生命本身」轉移至較為簡約且無生命的去氧核醣核酸。

這件作品不僅翻轉對當代基因體學的一個關鍵比喻之詮釋,亦推翻所謂「遺傳圖譜」或「基因圖譜」之基礎。這兩個術語是指將特定的基因以實驗方式置於去氧核醣核酸序列中。去氧核醣核酸是製作基因圖譜的主體。然而,在〈視線翻轉〉中,凡諾斯以去氧核醣核酸為媒介(而非主體)來製作圖譜,透過選擇性地處理常見微生物的去氧核醣核酸,創造出類似地球半球大陸影像的基因電泳圖像,以縮時影像形式投射於兩個圓形螢幕上。

凡諾斯透過〈視線翻轉〉重新肯定去氧核醣核酸作為一種物質與媒介的物理性,此種物理性既非指令碼,亦非對命運的呼喚,而是一種與生命基質緊密交織的實質存在。此種存在既非虛擬,亦非全然象徵性,而是展現出生命和生命過程的深層物質性。

➽ 徵件競賽

➢ 第九屆台北數位藝術獎

➮ 作品介紹 1

潛意識反射Subliminal Reflection

Almost Silent(謝松廷、伊藤宏、伊東克浩、強.C.芬特)

2013

水、腦波儀、Processing、 MAX/MSP、喇叭、擴大器、等化器

月亮對於人類就如同太陽一樣的重要。在歷史上,月亮一直受到尊崇甚至讚賞,且影響地球、時間和水的流動,進而影響著人類的血液甚至大腦。這個裝置作品靈感來自於古希臘女神塞勒涅(Selene)愛上人類恩迪彌翁(Endymion)的故事,為了保存他的美,恩迪彌翁被宙斯(Zeus)賜予永恆的睡眠。裝置中運用現代的技術,重現了這個古老的聯結。腦波掃描產生出的一連串月亮的漣漪,透過水的介質,反射出的月光。這個從數位轉換到實體的過程,建立起一座意識與潛意識的橋樑;就如同古希臘故事中的兩個人,在夢中與現實意識的溝通關係。觀眾戴上腦波儀就如同恩迪彌翁透過夢境看到塞勒涅的月光,但又受到水(Zeus)的介入,產生一連串無可預期的影像。

展出使用的腦波儀(EEG)是一個記錄腦部神經活動的裝置,與臨床使用的類型相比簡易許多。大腦的活動非常複雜,裝置可以檢測出不同程度的神經震盪,稱為腦電波。我們可以得到8組腦電波數據,包含Delta, Theta, Low Alpha, High Alpha, Low Beta, High Beta, Low Gamma, High Gamma頻率,這些頻率與不同形式的活動相關,如專注、放鬆、壓抑、感覺。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 2

脆弱的透鳴 The Resonance of Fragile

吳秉聖 Ping-Sheng Wu

2014

壓克力結構、紙、鐵質結構、喇叭單體、銅柱、晶體放大電路

在將近兩千年前,紙張開始承載人類的文明與歷史,那是科技在歷史上的躍進,使記憶的脈開始傳遞。而後新媒體也從各處吸收著當代的知識結構,超展開至宇宙的邊際,最後卻將這些來不及被時間消化的訊息霧化於雲端。

如今,視網膜早已習慣且不斷地被各式的螢幕眷養著,這些規格化方框裡的訊息成為生活中小確幸的亮點,資訊快速竄流是思考表層的興奮劑,藥效盡失之時才會意識到本身空泛淺薄的事實。

當一次又一次地將視線游移在紙上的時候,漸漸感受不到它作為載具時所帶來的優雅與緩慢,取而代之的是一種因為無法聚焦所造成的疏離感。

我嘗試將媒體形態轉換為一種物質性來展現,挪用物理性的震動來剝奪視覺握有的主控優勢,透過裝置所產生的聲音場域,融入某些生活經驗的想像,與只屬於紙細膩又透明的呼吸感,引起另一種共鳴。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 3

台灣巴士 Taiwan Bus

李葳靜 Wei-Jing Lee

2014, 2’00″

錄像

有多少人能夠做到不顧自己安逸的生活而真正為其他人挺身而出。

本作品利用公車裡面發生的事情隱喻社會現象,公車搖晃就好比社會動盪,乘客的反應也呈現了台灣人民現有的情況,在看似平靜的公車上,每個人自顧自地做著自己的事情,孤獨又孤傲,他們在意自己美貌、專注享受手中的美食,或是沉浸在低頭族的世界。這些人在公車行徑的路上,安逸的做自己的事,連外面發生了足以撼動公車的事件,也不予理會。公車內外就像是兩個截然不同的世界,公車內隱隱約約能聽到來自外面的聲音,但沒有人願意正視,公車內的人們就像被蒙蔽雙眼、麻痺了心靈,全部視而不見,同坐在一起卻像是獨立個體,自私沉溺自己安逸的環境中,他們的冷漠形成一個令人毛骨悚然的現象,這詭異的現象,也希望能反思人民的矛盾。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 4

透明人間 The Transparent

林經堯 Jin-Yao Lin

2014

半透鏡、光柵、投影裝置、電腦

我們總是只選擇那些想看的,卻忽略了那些存在的事實。請站在裝置空間的鏡子前,觀察自己與他人的關係:這個特殊的鏡子,會讓每一個觀者都變成透明,而空間裡的其他人卻依然實體存在的狀態。大多數人都會特別關注自己的身體,而這個裝置在於打破這樣的慣性。當自己的身體變成透明,甚至消失不見,我們是否會給予他人更多的關注,或是慌張地繼續尋找自己的身影?

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 5

I am very happy I hope you are too

施惟捷 Wei-Chieh Shih

2013, 2’13″

導電絲、十字繡、數位影像

EE project(embroidery[織品] + electronics[電子])展現了多項在不同領域上的嘗試,這項計畫是由材料導向發展而來的一系列作品,在設計面上這是一個電子材料和手工織品的混合體。而在藝術練習上,我視這些來自我個人日記或情緒的在布面上的LED文字為一種親密感、共同記憶的符碼化。這些文字視覺上被轉化成LED矩陣後,象徵了一種拆解重組的過程,一種情感的去除化,它已經失去原本文字所具有的意涵。這些零碎的意涵在布面上經過聲音藝術的設計和光線設計被重組成一種萬象的表徵,透過織品的形式被表現出來。雖然這些經過破碎且經過我重組的意涵已不能被直接閱讀,但其仍與共同情感經驗如親密感、思念感、回憶等保有一定的連結,這些能和觀者產生共鳴的破碎元素被轉化成聲音和光後,被附加上節奏和頻率並產生了新的量化關係。在社區藝術上,這個刺繡的工法提供了當代技法重新注入傳統手工業的一種手段。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 6

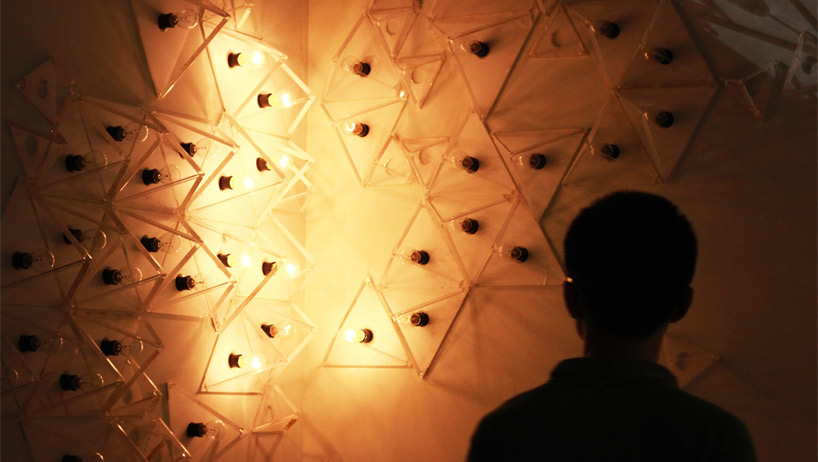

光律 Law of Light

胡縉祥、蕭思潁、趙彥翔、吳庭榛、陳家翊

Chin-Hsiang Hu, Su-Ying Hsiao, Yen-Hsiang Chao, Ting-Chen Wu, Cha-Yi Chen

2014

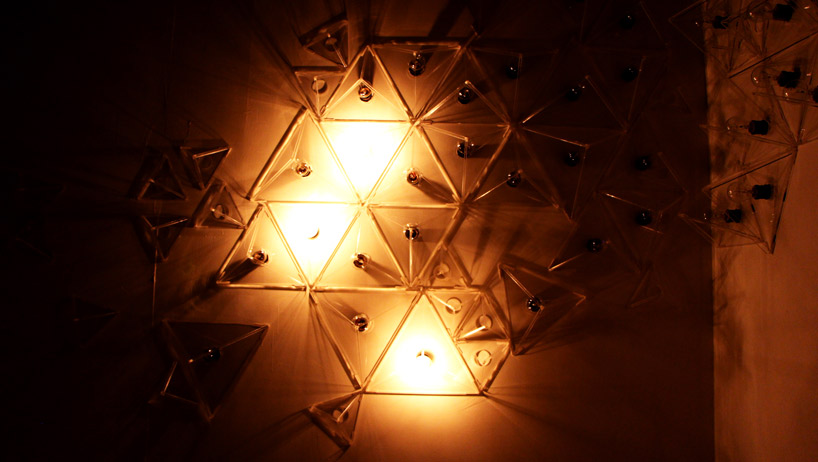

鎢絲燈、壓克力、紅外線感測器、電腦、音箱、麥克風、變壓器、客製化Art-Net裝置

〈光律〉是一個處於被絕對控制狀態下的光場裝置,彷彿是穩定的、可靠的。在場域中希望讓觀眾感受到充滿希望的光亮視覺與流動,以及透過加熱鎢絲所散發出的溫暖能量,作品中聲音的來源是來自裝置中的隔離變壓器,為了建立磁場而產生電能,所以需通過電流讓燈發亮,電流的多寡而產生的自然聲響,線圈震動的呢喃細語聲如同與觀眾互動並輕輕地訴說著什麼。

在這看似瑰麗的光影變化中更希望能夠與人產生連結,讓參與的觀眾與光線互動,當觀眾進入空間中,裝置就會如同與人共舞般,緊密地複製著觀眾的姿態。

在這個讓光寄生的互動裝置背後,是透過被程序化的電子訊號來產生光與人、光與空間、光與時間的關係,並試著賦予光意識,給予節奏和呼吸。光在此不只代表著能被視的知覺接收,也是能被參與觀眾影響,能給觀眾溫暖感受、穩定感、光亮的寄託。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 7

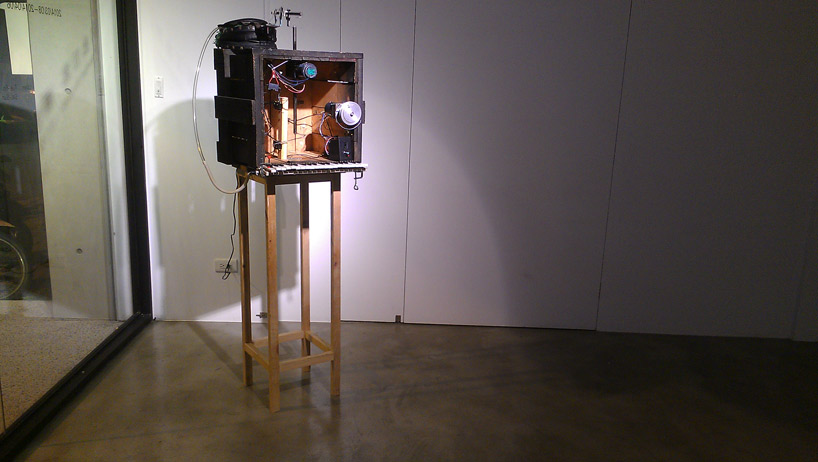

數字的重量 The Weight of Numbers

陳信豪 Hsin-Hao Chen

2014, 1’58″

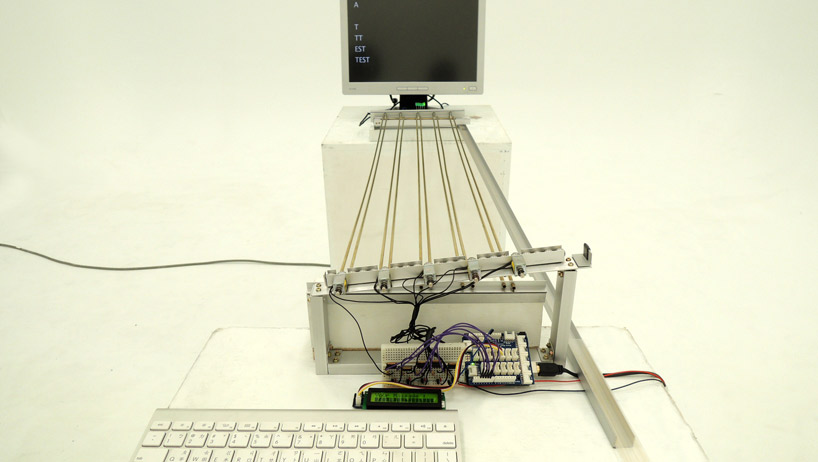

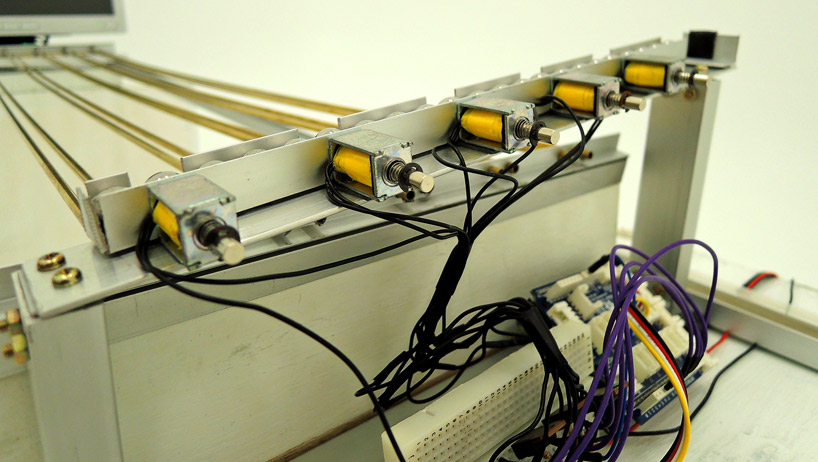

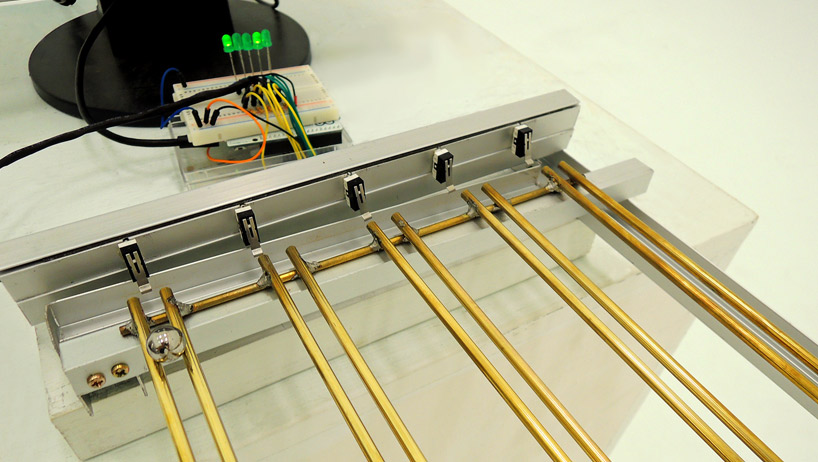

金屬、電子器材

從小在父親收藏的雜物堆中長大的我,看過各式各樣稀奇古怪的工具與物件,許多不同鐘響的發條時鐘、奇形怪狀的燈具、不用電的機械式計算機等等,這些物件的質感、外觀設計、獨特的功能深深吸引著我。

但近幾年來,數位產品開始逐漸取代有實體的物件,如鬧鐘、電話、地圖、書本、紙筆等等,從前對於不同材質的質感、觸感、重量、聲響、機械式的反饋,都將被沒有實體的數位內容取代。

下一世代的人們將忘卻按鈕的彈力、時鐘的滴答聲、相片的質感、溫度計中放大扭曲的刻度、銅製品殘留在手上的味道等等,失去這些對事物特殊的感受與趣味性。

所以我試圖倒轉數位發展的流程,用類比、機械性的、有重量的物件來模擬數位時代新興的簡訊溝通工具,提供一個對於未來數位科技發展的反思。

觀者可以透過此互動裝置完整實現數位時代例行傳遞短信息的行為,但輸入的訊息將會被重新編碼成五位元的訊號,並透過機械動力結構送出實體的鋼珠傳輸。

途中每一個數位信號都將被賦予質量,在物質世界中滾動、摩擦、碰撞並發出聲響,令觀者在充滿速度與重量感的感官體驗中,重新找回對事物本質純粹的感動。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 8

小黑在工廠中的一輩子 Little Black: Life in the Factory

陳依純 I-Chun Chen

2014, 10’00″

影像

許多的「黑仔」花費了一生的辛勞,在漆黑酷熱的廠房中勞動,賺取微薄的薪水,供養家人和孩子讀書。他們願意為家人付出最多的勞力和不為人知的辛苦而默默背負一切,那樣的生活態度是值得令人尊敬的,而另一方,資方卻永遠覺得給的已經足夠買下你的一生。在工業區的人們戲謔自己,做的像一隻狗,但他們依舊努力,為了家人。

備註:台灣的工業區有很多黑狗,也是一個經典的符號,為台灣土狗的演化衍生種。 小黑是影射作品中的狗頭人,也是台灣地方稱呼皮膚較黑的人的暱稱。而在工廠很多人必須在酷熱中工作,或太陽下工作,沒有防曬,所以,在地下化的工業區中,也常使用「黑仔」這種親暱的稱謂表達友善。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 9

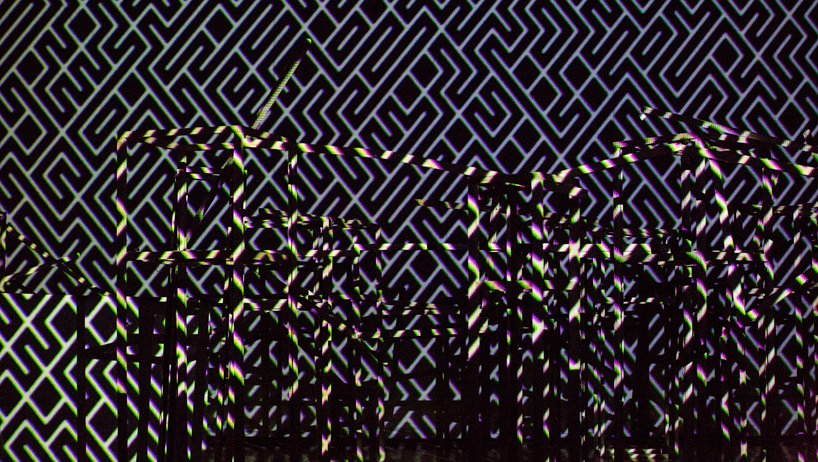

Obfuscator II

陳震群、李家祥 Chen-Chun Chen, Chia-Hsiang Lee

2014

手機應用程式、智慧型手機、 電腦程式、網際網路、電腦、投影機、3D攝影機

本創作〈Obfuscator〉乃從作者自身經驗出發,觀察人們對於社群網路的使用習慣與經驗,探討人們在低頭進入社群網路虛擬世界的過程中,與他人建立人際關係與取得資訊交流,而達到情感的維繫或互動的現象。因此,作品藉網際網路及互動裝置投影,邀請觀眾在APP與智慧型手機、平板電腦上繪圖或書寫文字,經由互動程式將影像即時投影於牆面上,建構一種公開的網絡交流平台,投影出的內容不論是圖案、以文字呼應他人的訊息、犀利地表達自身的看法,或是隨性地將信息不斷地送出……,都形成了即時通訊、開放性串聯與多人聯結共創的虛擬網路社群現象。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 10

意志陀螺計畫:自由 Consciousness Spin-Free

蒲帥成 Shuai-Cheng Pu

2014, 3’57″

數位影片

當下,我思考著,萬千影像跟思緒持續干擾著我的正常思考軸線,面對這種狀況我並沒有移除這種雜念,好讓我的正常思維統治,相反地,我讓這些雜念成為我創作的中心。即便這些混亂意念,會使正常普遍的思維崩解,我還是使自我朝向它陷入。

〈意志陀螺計畫:自由〉集成這些散亂的意識來進行,非常態的敘事,反美學的內容。用雜念來解放意識,讓我們有機會可以自由狂想。換句話說,觀眾可以藉由此種思維的改變來改變現有的價值觀,不論是美學性的或歷史性的。出現在我影片當中的形象是無法歸類的,甚至連我自己都不知道如何去定義它,因為它不屬於任何歷史體系,它們只是一些瞬間產生出的影像,就是突然間造訪我了,又突然間成為主角了。一開始會覺得胡言亂語,但總合起來則是對抗性的詩意篇章。

〈意志陀螺計畫:自由〉建立了一種影像空間的結構,串連起了狂想,用影像載體,傳達出了一幅幅,身體感受瞬間影像。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 11

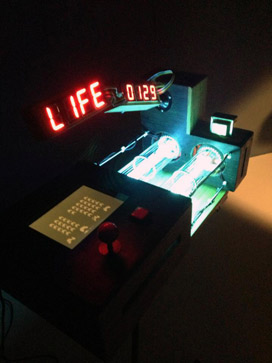

Afterlife Ver. 2.0:生命的來來去去

鄭先喻 Hsien-Yu Cheng

2013

回收電子零件、塑膠玻璃、微型控制器、晶片、塑膠、燈管、木料、金屬支架、液晶螢幕

「現實世界的生命 ← 裝置 → 虛擬世界的生命」

想像生命就只是簡單的生命,無關於大小、形體、比例……。藝術家透過自製的捕蟲電子裝置以收集現實世界的生命,計數器會累積並顯示數值,再將所收集到的生命數量對等轉生至虛擬的遊戲世界中,成為昆蟲主角的生命數量。一旦遊戲輸了,計數器會從收集的總數中消去一個生命值。當計數器的總數呈現0的時候,遊戲則無法再進行,直到裝置收集到新的生命。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 12

日出日落 Sunrise, Sunset

蕭聖健 Sheng-Chien Hsiao

2013, 05’49″

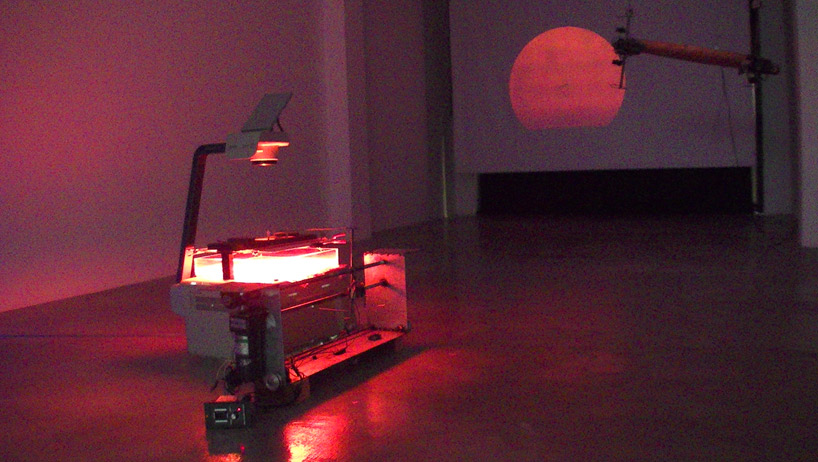

馬達、黃豆、竹篩、投影片投影機、風箱、口風琴、玻璃紙、水、紅色食用色素

在充滿紅色夕陽餘暉的空間中,

牆面上投射著明亮橙紅的夕陽,

隨著時間的流動緩慢地沉入海平面只留一抹餘暉,

不一會兒又如同旭日東昇般逐漸的升起照耀天空。

三組懸垂在展場中以機械控制緩慢搖動的竹篩,如海浪般不斷的搖擺波動,在竹篩中不斷遊走的豆子,製造出一波波如同浪潮拍打海岸的聲音,偶爾從展場角落還會傳來像是來悠揚的輪船汽笛聲。

現代工業文明的發展,永遠地改變了大家原本的生活方式和身邊的環境。大自然的景色逐漸消逝不再,吵雜穿梭的人車雜沓取代了記憶中的鳥叫蟲鳴。為了重現幼時記憶中的情景,我試著在工業文明的機械產物所製造出的噪音和燈光中去尋找,藉由投影機和拆船五金零件所組成機械裝置,製造出一波波的浪濤和遠處的船笛聲,在這空間中營造出兒時記憶中漫步在海邊夕陽下的氛圍。試圖藉著這個以人工方式營造出的自然美景,來反諷人類為了追求工業與科技文明的發展,而不斷去破壞身邊珍貴的自然環境的盲目行為。

﹉﹉﹉﹉

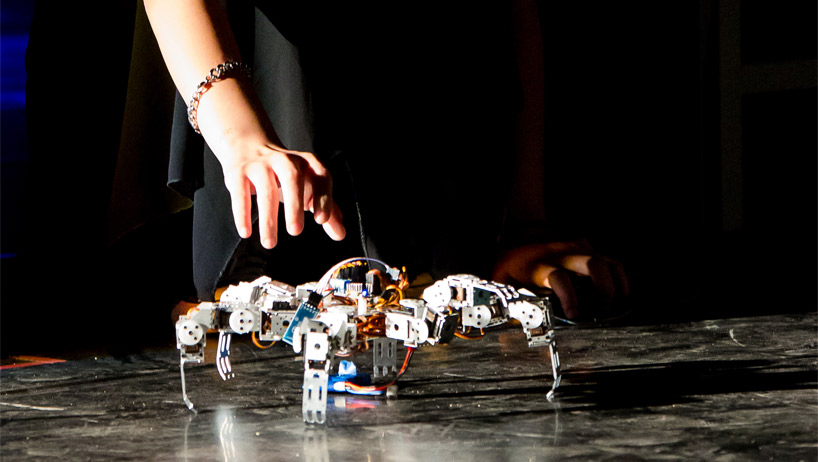

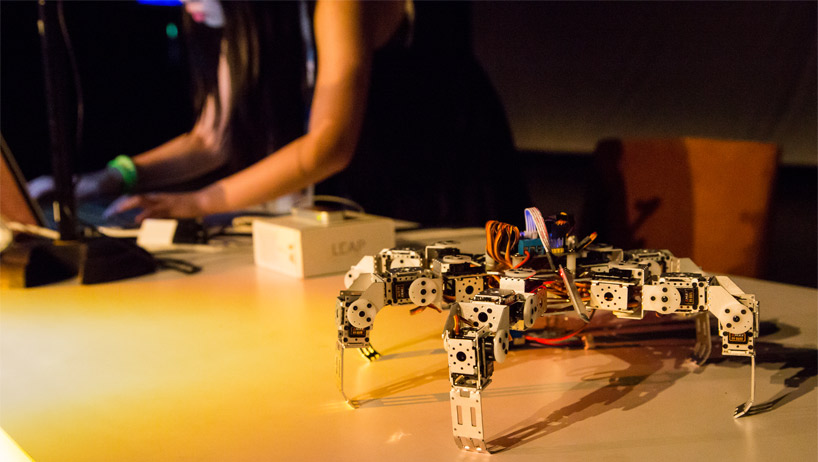

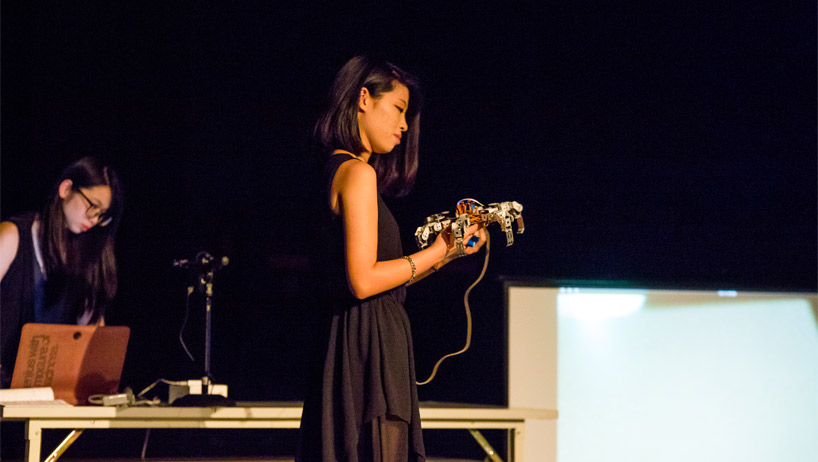

➢ 第五屆數位藝術表演獎

關於 數位藝術表演徵選計畫

2009年第四屆台北數位藝術節中,由數位藝術基金會執行製作了一場混和數位影像、聲音、舞蹈的新媒體藝術演出「光怪」,成為開辦「數位藝術表演徵件計畫」(又稱數位藝術表演獎)的雛形前身。「光怪」的展演讓數位媒材不再是影音、動畫、網路社群等「創作表現手法之一」,而轉變成以主體的姿態擴展表演/視覺藝術的呈現與定義。次年開始,也正式招募融合「科技」與「表演」的演出計畫,開始了「第一屆數位藝術表演獎」。

自2011年後,更結盟廣藝基金會共同推動此獎項,奠定往後數位藝術表演獎形式上的骨幹與脈絡,以百萬製作費補助首獎作品,扶植培育新一代創作者去實踐跨域展演計畫;以新媒材與觀點重塑當代數位美學,期許將數位藝術與表演藝術推上更高一層的視野。

即日起也招募「第六屆數位藝術表演徵選計畫」至103年11月23日,新一屆制度中將延長決選前的演出製作時程,並秉持「實驗性」、「觀念性」與「藝術性」三原則進行招募,徵求深具企圖心的藝術創作團體演出計劃;以提出當代數位文化思維、發展新的美學語彙為目的,創造科技藝術表演更多的可能性。

2014入圍團隊

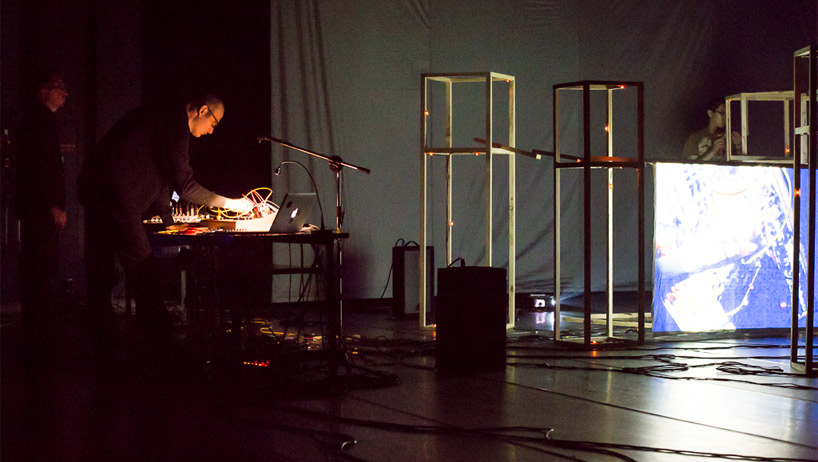

李蕢至,Alexis Mailles,YannickDauby《一個演算法的歌劇》 / 2014入圍

黃鼎云 X 蔡奇宏《伊卡洛斯的翅膀》/ 2014入圍

跨界科技樂集《情聲動影》/ 2014入圍

﹉﹉﹉﹉

➢ 第八屆數位藝術評論

〈你可以看見自己的臉,卻無法看見正在看自己的臉的眼睛:陶亞倫《消失的主體》中的影像與觀察者問題〉

王柏偉

刊載於《藝外雜誌》2013年12月號第51期

〈當感知變成行動與溝通:「聽」與「看」的交織場景〉 史旻玠

刊載於《藝外雜誌》2013年12月號第51期

〈日常科幻:錄像與影像藝術中的科幻片類型元素〉 江凌青

刊載於《數位荒原》(http://www.heath.tw/)

﹉﹉﹉﹉

➢ 第九屆李國鼎(K.T.)科技藝術獎

李故資政國鼎先生(K. T. Li)長期推動台灣的經濟發展,且致力於提倡科技與人文的結合,爲紀念與表彰其成就,特舉辦「K.T.科藝獎」(英文為K. T. Creativity Award,同時寓有「國鼎」與「Knowledge Taiwan」的意義),希望以數位技術之創新應用於視覺藝術為重點,廣徵各大專院校師生參與競賽,共同爲提升台灣的創意與創新活動而努力。

❖ 互動科技藝術類

➮ 作品介紹 1

張敬舜、周佳穎

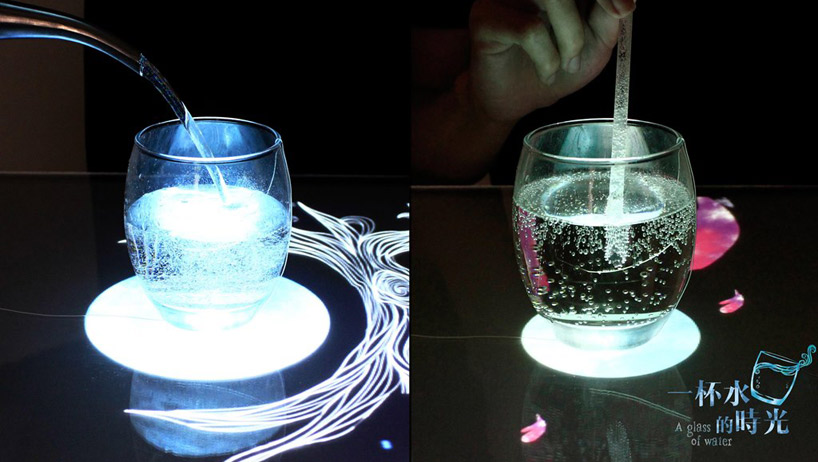

一杯水的時光

〈一杯水的時光〉使用了MaKey MaKey結合Unity的技術,再加上投影裝置,製作出一款邀請觀眾即時互動的作品,透過短短喝一杯水的時間,利用喝水以及倒水的行為,企圖探討水資源與大自然的關係,讓使用者了解到,水在滋潤使用者的同時,也滋養著地球上的生物以及植物,讓使用者將心比心的反思,能更重視水污染以及水資源浪費的問題。

本作品使用日常中唾手可得的水作為「MaKey MaKey」的媒介,當佩戴裝置的使用者將水倒入杯中或是使用吸管喝水時,通過微控制器檢測微弱的電流來判斷是否有迴路產生,如果檢測出某個端口有微弱的電流產生,就馬上通過USB接口發送一個執行程序信號給電腦,電腦立即會產生不同的回饋於畫面上,藉此傳達出作者理念。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 2

吳岷學、謝孟德、戴偉如、何彥霆、謝好韻

竹映

〈竹映〉是以竹子作為創作的互動裝置作品,外型是由傳統竹燈籠作為發想。我們將新舊兩種元素以科技及創新的手法呈現,讓觀者感受不同面向的視覺感知,也同時讓科技及傳統間保有情感的溫存及平衡。

當觀者在行走中觸發紅外線感應裝置時,會啟動馬達拉動竹材而開始彎曲,其外形便會成為竹燈籠的造型,不僅能完整投射出變化中的光影效果,也同時展現竹材特有的韌性。

動態展現模擬竹子於自然環境中隨風擺曳的姿態,藉由曲度的變化賦予生命力的展現,以光影、空間、觀者三者之間建構的關係進行互動。以此方式,呈現傳統與創新融合所賦予的美感與觀者進行互動,實地的與作品進行交流,如同自身親自與傳統談話,以獨特的方式延伸傳統技藝的生命及靈魂。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 3

邱靖如、徐耿皓、謝采瀅、陳冠宇

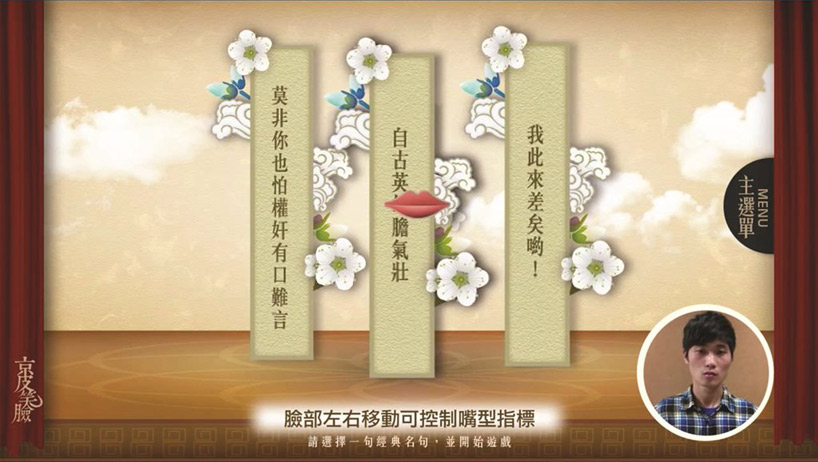

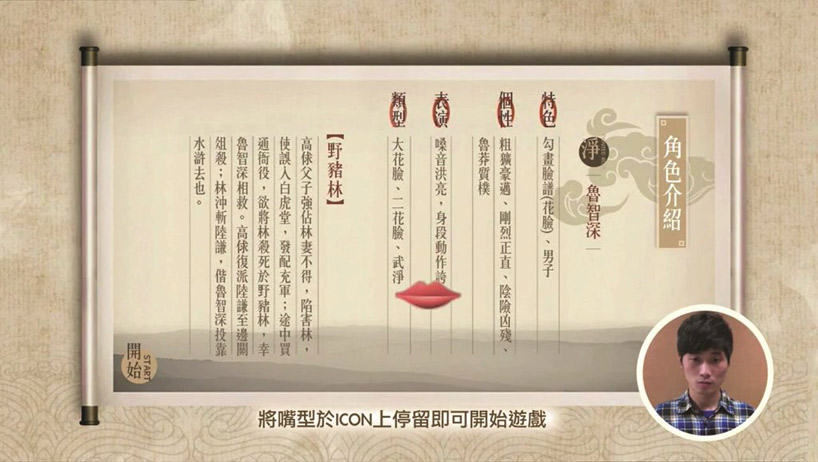

京皮笑臉

京皮笑臉將傳統戲曲與現代生活產生一種有情感的連結,藉由模擬自身扮演的形式,讓使用者了解原來歷史上的經典名曲,其角色與現代人有相似的個性與心聲,拉近歷史與文化的距離。

設計使用臉部辨識控制的介面,不須以鍵盤和滑鼠操作遊戲,減少硬體限制外,也適合部分行動不便者操作,擴大使用族群,以創新互動的技術傳承經典國劇精神。以市面上未有的以嘴巴開合進行的音樂節奏遊戲,並將追隨樂器節奏的部分轉化為追隨歌詞,以及換氣時間,成為一種新的遊戲形式,富含娛樂效果外,也讓使用者體驗京劇唱段之美。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 4

張軒榮、劉祐助

律動三角

Music Triangle是使用Unity 3D引擎開發,並且結合了Xbox 360 Kinect體感技術的音樂遊戲,裡面的電子音樂曲目完全都是自創的。玩家可藉由身體及手部的擺動,輕鬆地享受酷炫的視覺效果、音樂的節奏與創造的樂趣。

內有挑戰模式與自由模式。挑戰模式與一般音樂遊戲相同,Note跑出來依照節奏去消除Note得分,而且由於是體感的操作,所以在遊玩時就可以像跳舞一樣,動感十足。

自由模式是假想成自己是DJ,控制著音樂的五個音軌,有兩個不同的鼓音軌、兩個不同的主音調音軌、與一個電吉他音軌,自行決定是否要打開這些音軌,來創造自己所想要的層次的音樂,著重在於即時地創作音樂的聽覺享受。讓玩家自己選擇音效與擺放位置,自行控制各種東西與效果,來達到真正的「體感創作」。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 5

謝雅、許皓淳、劉官霖

掌潮

我們的作品以角鋼來架設整個全息投影所需之空間,上方放置電視螢幕作為投影畫面之媒介,下方再以壓克力板來反射並呈現畫面。而在感測器部分,我們選擇利用Leap Motion來做玩家的手勢偵測,並將它黏貼於作品正中間壓克力板之下的角鋼上,以方便民眾操控虛擬人偶,同時也更增添操控的真實感。

而在遊戲操作的過程部分,由於是全息投影,因此在環境上的選擇建議選較暗的地方,遊戲呈現效果會更佳、更清晰。

在遊戲操控時,玩家手上無須配戴任何感應物品,只需要將手以最輕鬆自然的方式放置於感應區即可操控布偶,而在操作手勢的設計上我們是仿造傳統布偶的操作形式,讓玩家在操作的同時也可以更加了解布袋戲文化,達到文化的傳承與沿襲之意義。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 6

陳育羣

籠

人類藉由將瑣碎的任務時刻轉移到鬧鐘上,來擴充人體所無法負荷的記憶與時間控管能力。但長時間重複使用與適應下,鈴聲與事件將建立起強力連結,例如來電鈴聲。

德國哲學人類學家海因理希‧波彼茲(Heinrich Popitz)提出人類的存在有逐漸機械化的現象,機械發展源自於人類自然性的行動,波彼茲稱此過程為人造物(artifact)。可見運用科技物件的主動與權力將逐漸喪失,最終人類將成為被動的、如零件般的物件。感知與反應的強力連結造成不可控的人體條件反射,即反映出此人性機械化現象。

〈籠〉此作中的激烈聲響與視覺印象將牽引出觀眾對於鬧鐘此物件延伸出來的深層心理狀態;透過指針規律的微弱聲響牽引出深層心理的焦躁感,位置飄忽的鬧鈴聲則拉扯著全部感官。

﹉﹉﹉

❖ 動畫科技藝術類

➮ 作品介紹 1

吳庭緯、塗群霆

上上籤

在台灣,宗教與我們的生活息息相關,對於做任何大小事的決定,常常都需要過問神明的意見,俗話說「有拜有保庇」,深深印記在我們腦海之中,不過也延伸出「有拜,萬事都保全」的心態,變成過於依賴信仰,缺乏實際行動的現象。遇到挫折時,我們會選擇逃避或尋求不切實際的行動來面對,但往往卻不願意正視問題,反越陷越深,直到失去了,我們才悔恨不已。直到領悟問題的所在,不再執著籤詩上的文字,決定靠自己來解決。如何得到好籤?下一回是否會拿到壞籤?我們無法預測我們會抽到什麼,但我們深信,「要怎麼收穫,先怎麼栽」,求神問事只求心安,但最後的結果,是靠自己之後的行動,只要願意跨出一步,相信你離成功的時刻也不遠了。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 2

張吾青

母親

作品的敘事中有多種象徵性意涵,共分為三個段落。

故事一開始,母親將象徵著情感的球由身體分離,並將之遞給女孩,女孩接過球後,卻用雙手擠壓扭曲將之撕裂,碎片飛散,轉化為子宮的形態,由子宮爬出的嬰兒,由母親雙手捧住,在進行哺乳行為後咬掉母親的乳頭,嬰兒身形變大並一手抓起母親的身體捏碎,種種對母親以身體暴力的方式進行一次又一次的破壞性行為,挑戰權力的轉移與解構,而後嬰兒在爬行的途中被絆住,才察覺聯繫著母親與自身的臍帶始終都在那裡,像流水般綿延而靜謐,由看不見的盡頭注入生命與情意。

嬰兒墜落的過程中,象徵母愛的花朵一朵朵地綻放,而後化為火焰,最終被黑暗吞噬。故事的最後,女孩將代表著情意與愛的球遞還給母親。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 3

楊皓慈、吳姵螢、古寶晶、張有慈

羊群效應

為了滿足口感上的需求,人們開始發展基因合成動物的領域,此時市面上出現許多各式合成肉品的加工食品。主角科學家以人工嬰兒為原料推出產品並造成市場上的轟動,人們爭相購買,但並不清楚知道該產品的原料與來源。同時,食用人工嬰兒的副作用悄悄浮現,最先接觸人工嬰兒的科學家因而喪命,但人們對此並沒有理會依然爭相搶購食用,從此陷入噩夢般的循環。

運用大量形變方式貫串整部影片,運用少量且奪目之色彩加深畫面的記憶性與加強題材的強烈畫面感,藉此讓觀眾能夠感受畫面與故事所希望傳達的理念,而口白部分選擇較具科技感與嚴肅氛圍的德語,加強故事背景的近未來世界科技發達的設定,音樂搭配有著強烈頓點與重複性的電子音樂,加深影片的詭異氛圍。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 4

呂昱緯、黃柏翔、李詩婷、劉人豪、吳宇唐、林威呈

家家酒

在小女孩扮家家酒的幻想世界裡,只有她和心愛的布偶快樂的相依為命,女孩總是喜歡和布偶分享自己的圖畫,每次女孩生氣時,布偶總是想盡辦法逗她開心,直到有天,一位陌生的女娃娃造訪,讓原本只有布偶和女孩的下午茶多了一位「不速之客」,而這也讓布偶和女孩的關係產生了微妙的變化。

﹊﹊﹊

➮ 作品介紹 5

陳建志

烏鴉

〈烏鴉〉講述一位囚犯與自己心魔的對話,表達出內心衝突與恐懼。

被關在牢裡的人,幻想著能離開這裡,不久牢門如他所願的開啟,當他想離開這裡,卻不斷的被眼前恐怖的烏鴉帶回牢裡,最後他放棄了,而牢裡卻已空無一人。

劇情對白方面嘗試以動畫對嘴來製作,角色能開口講話。畫面以半寫實的風格來呈現。

製作期間整理出國語發音的基本對嘴嘴型,能讓動畫角色在國語對嘴上能有一些資料參考。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 6

詹凱勛、陳威元、張世楷

游出自我

生活在廢墟沙漠的三隻小傢伙們過著平凡的日子,有天天上落下一個神祕物體,燃起了他們學習游泳的慾望。但由於身體結構,並不適合游自由式,無法學會游泳讓他們非常沮喪。然而最後三隻小傢伙終於明白,游泳不一定要用自由式,並且用了其他方式學會了游泳。

我們在學習某些技能時,往往都有制式化的學習規則。對於大部分的人來說,這些規則對他們是有幫助的。但對於某些人來說,其實並不需要太拘泥於這些規則,他們往往能夠找到適合他們自己的方式。

﹉﹉﹉

❖ 遊戲科技藝術類

➮ 作品介紹 1

林昂東、楊鎧祥、吳鴻毅、朱天芫

Golden Banana

〈Golden Banana〉為一款3D海戰平板遊戲,透過觸控海面來航行,點擊下方按鈕進入特定戰鬥位置,共有船頭、船左、右側及船尾四個戰鬥位置。進入戰鬥位置時,還可以透過搖擺平板來模擬轉舵效果,協助射擊瞄準。

在這充滿冒險的未知海域,玩家將會遇到不同的海盜敵船、海軍戰艦,甚至是令許多海盜畏懼的「Monster Ship」。遊戲也有許多不同的事件,像是賽船模式、尋找寶藏等等。在遊戲中的「隨機探險模式」裡,玩家將隨機遇敵,體驗海盜的生活。

在遊戲的世界裡,海盜們使用的不是一般的砲彈,而是充滿神奇能力的「水果砲彈」。海盜們的最終目標就是要取得所有的水果砲彈,以及傳說中的香蕉。這些水果的所在地都被藏寶圖記載著,而唯有掌握水果知識的人們才能解讀這些地圖。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 2

唐家麒

奴役之都 -2127-

這是一個手繪默劇風格的橫向捲軸第三人稱動作遊戲,玩家將操作一名小小機器人,在一個充滿險惡的機關與充滿敵意的人們的世界中,逐步探求造成文明崩壞的真相,究竟人類與機械為何敵視,人們為何委屈的生活在地底的洞窟中?矗立的鋼鐵巨塔到底隱藏了什麼?夢中出現的那位朋友到底身在何方?一切的真相都將伴隨故事的推進而一一揭曉……

當人類沒有了心,就不是人類了?

那非人類有了心,能算是人類嗎?

一個失去記憶的機器人,為了尋找夢中的模糊身影踏上旅程,探求為什麼機械文明會滅絕,與人類痛恨機器人的真相。到底人類和機械能不能成為朋友?一個世紀前的教誨至今仍然鏗鏘有力:「頭腦和手之間需要心來仲裁」。訴說一世紀前延續至今的一段不完美的故事。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 3

簡吟真、張玉子

異念

〈異念〉是一款電腦的數位遊戲,軟體概念為突變生物遊戲。

軟體內容描述以遭受汙染的淡水沼澤、濕地為背景,結合因棲息地遭受破壞,而導致基因突變的生物。藉由生態系中的掠食關係,使玩家輪流扮演生態系中各階層之掠食者,藉以了解食物鏈之運作,以及食物網和生態系之形成。此外,在遊戲過程中,玩家會因為任務需求,需收集各種不同植物,以達到淨化土讓、空氣、水源等目的,使生態系得以恢復原本的樣貌。

遊戲背景發生在一座被傾倒廢棄物的中緯度島嶼,有毒物質被傾倒在石灰岩地形之山上,沿著河流,汙染了島上的整個生態環境,島嶼上的動、植物也因為接觸到污染物質,產生基因突變。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 4

黃建豪、田曜銜、施明廷

敲擊小公主

Knocking Girl是一款配合音樂節奏,玩法簡潔的動作節奏遊戲,清新的畫面操作和獨特的遊戲方式,就算對音樂遊戲不熟悉的玩家,都不自覺地沉迷在其中。

遊戲中玩家扮演著被綁架的公主,隨著劇情的脈絡理解神秘事件的真相。每關關卡時間大致為2分鐘左右,玩家不需要花太多的時間便能獲得一次完整的遊戲體驗,使得玩家運用瑣碎時間就能享受到Knocking Girl的樂趣。

隨著故事的發展,玩家會發現公主的所到之處都相當精彩,有在黃金海灘上奔跑、在神祕的遺跡中探險、在伸手不見五指的地方逃生等等,還有神秘的魔王等著你來挑戰!

遊戲中所採用的音樂,我們改編大家耳熟能詳的古典音樂,將古典音樂加入了一些新的元素進去之後,變得更活潑、節奏感強且更加具有活力的音樂!

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 5

潘擇維、蘇奕彰

戰國松姬傳

本遊戲的故事背景設定在日本戰國時代,是一群熱愛遊戲的獨立開發者的心血結晶,希望跳脫手機遊戲「課金」導向的設計,嘗試早期高品質的單機遊戲,遊戲模式也不用近期最賺錢的卡牌類型,而是復古的橫向捲軸RPG。我們想把傳統RPG的副本精神以最簡單的方式帶到行動平台上,讓即使是一般玩家也可以玩的快樂並且從中獲得成就感。

藝術形式部分,美術風格融合像素藝術、一般電繪與粒子特效,戰鬥人物的組件與道具裝備等以Pixel art呈現復古且逗趣的風格,界面則使用合法授權之素材作加工創作,一般電繪則製作於背景、形象頁、讀取頁等地方,最後粒子特效則是運用於角色特技。本作品巧妙運用三者風格交織而成,營造出別於他作的視覺饗宴。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 6

簡佑祥、張少輔、許軒豪

貓俠

本遊戲使用UDK引擎開發的3D遊戲,融合動作與角色扮演的特性,玩家必須扮演「修特」貓俠,隨著關卡推移了解身世與戰鬥技巧,而戰鬥系統上我們特別加入了「擊退度」和「危險區」,將原本簡單的對決模式增加了「走位」以及「閃避」的技巧性質,增加遊玩技巧與趣味。

在遠古的南極大陸上,居住著各樣種族的動物,某天天氣突然的劇變,四季如春的大地佈滿冰雪,糧食作物損失慘重,動物們因為糧災氾濫而衍發戰爭,動物們陷入了鬥爭,戰爭不斷……。最後,由某位法力高強的老貓動身平定了戰亂「冰之戰役」,和平的跡象並沒有維持的太久,邪惡勢力仍在暗地裡萌芽,而它已經蓄勢待發,準備展現邪惡野心的可怕……。

➽ 表演活動

開幕特別表演

地點:松山文創園區 五號倉庫

時間:2014/11/14 20:00

〈美麗心靈〉這件互動裝置作品利用腦電波圖(electroencephalogram, EEG)技術,將腦波轉換為聲波,顫動水池中的水,進而以實時影音的形式再現腦部活動。聲音的強弱、音調,以及聲波傳遞的速度,均隨著感測器偵測使用者的情緒起伏而有所變化。

作品的聲音由五台各自對應腦波的擴音器輸出,為這場表演增添更多樣的視覺元素。水池內的水以無法預測的模式呈現不同型態的波紋與水滴,反映使用者的情緒。

藝術家簡介:

來自南韓的朴麗莎是一位旅居紐約的跨領域藝術家。過去幾年來,她把生物感測器(心率腦波感測器)整合為某種自我監測工具,將自身的生理與心理狀態視覺化,藉以探討脆弱性、自我控制,以及面質等主題。

﹉﹉﹉

國際交流駐村表演

菲利克斯‧拉雪茲Félix Lachaize

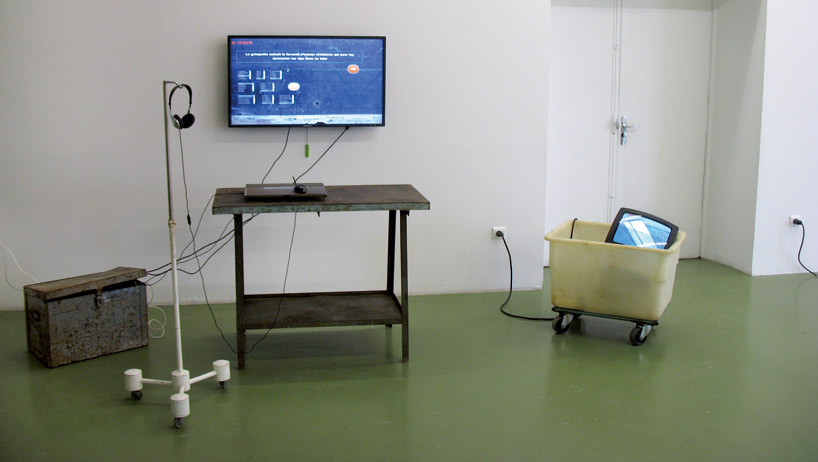

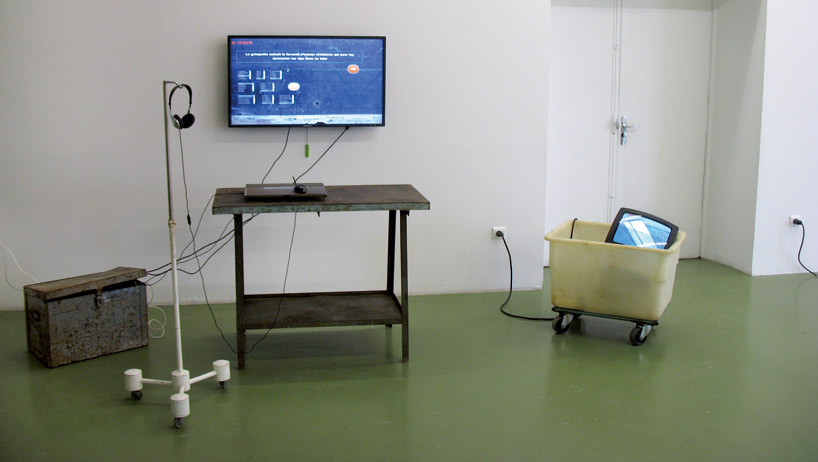

〈數位手推車計畫〉“Digital Wheelbarrow Project”

在〈數位手推車計畫〉中,菲利克斯•拉雪茲將自法國帶來一台木製獨輪手推車至台北。這台獨輪手推車將配備各式各樣的儀器與工具,例如數位錄影設備(照相機、麥克風)、資訊系統(全球定位系統、文書處理軟體等),以及其他實用工具(老虎鉗、雞毛撢子)。菲利克斯•拉雪茲將推著這台手推車漫步於台北城,並把隨手拾來的物件置於這台手推車中。車上的設備將擷取這些物件最饒富趣味之處,並突顯出它們的特性。所有拾來的物件最後物歸原處。菲利克斯•拉雪茲將利用這些錄影設備創作若干能夠展現物件、行動,以及背景環境的數位檔案/文件。最後,菲利克斯•拉雪茲將分類並儲存這數十萬位元組的資料,裡面記錄著有關他的在地化過程,以及他對台北這座城市的感想。在台北停留期間,菲利克斯•拉雪茲將進行一場表演,看起來可能會像某種資料分類軟體程式。菲利克斯•拉雪茲的踢踏舞鞋將在一堆資料裡翻找,剔除某些資料,而與其他資料互動。

➽ 數位藝術平台

❖ 國際交流駐村創作展

➮ 作品介紹 1

菲利克斯‧拉雪茲Félix Lachaize

〈數位手推車計畫〉“Digital Wheelbarrow Project”

在〈數位手推車計畫〉中,菲利克斯•拉雪茲將自法國帶來一台木製獨輪手推車至台北。這台獨輪手推車將配備各式各樣的儀器與工具,例如數位錄影設備(照相機、麥克風)、資訊系統(全球定位系統、文書處理軟體等),以及其他實用工具(老虎鉗、雞毛撢子)。菲利克斯•拉雪茲將推著這台手推車漫步於台北城,並把隨手拾來的物件置於這台手推車中。車上的設備將擷取這些物件最饒富趣味之處,並突顯出它們的特性。所有拾來的物件最後物歸原處。菲利克斯•拉雪茲將利用這些錄影設備創作若干能夠展現物件、行動,以及背景環境的數位檔案/文件。最後,菲利克斯•拉雪茲將分類並儲存這數十萬位元組的資料,裡面記錄著有關他的在地化過程,以及他對台北這座城市的感想。在台北停留期間,菲利克斯•拉雪茲將進行一場表演,看起來可能會像某種資料分類軟體程式。菲利克斯•拉雪茲的踢踏舞鞋將在一堆資料裡翻找,剔除某些資料,而與其他資料互動。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 2

王連晟

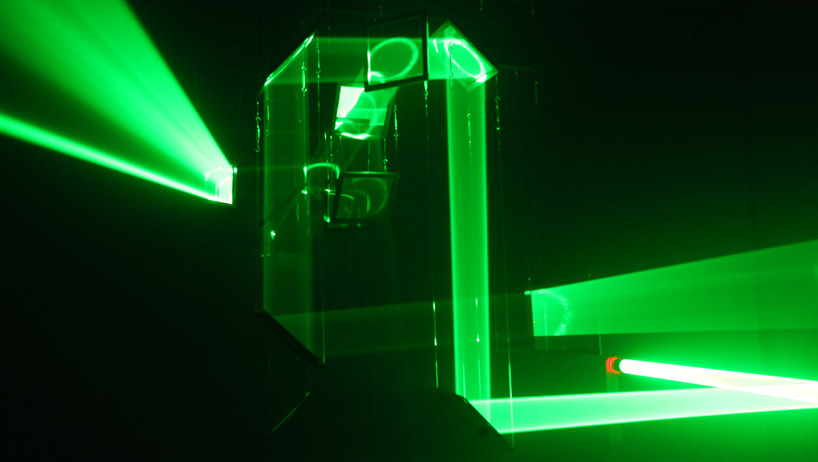

〈平行城市〉

都會生活中充斥著許許多多的管線,例如電線、網路線、電話線、水管及瓦斯管線等等,然而它們都被隱藏起來,如平行宇宙般與我們共存,處於一種不可視的狀態。彷彿,管線的末端所呈現的才是人們重視的事物,如電話、網路伺服器與使用端,還有水龍頭等等。這個現象與現今的傳媒系統類似:人們不太在意資料傳輸的過程,即便其中隱藏一種粗糙的資訊與視覺的過程傳輸,而似乎是自古便存在著的一種慣性,近代解剖學的發展更強化了這種觀感。直到現在,人們只一味地接受媒體傳達的結果。

在〈平行城市〉中,王連晟以雷射光這種高能量的傳輸介質,用高速直流旋轉馬達打成管狀的型體,營造空間佈滿管線的意象,並利用半反射鏡模擬城市中充斥著管線的現狀。觀者看得到管線,卻無法觸及實體。搭配著藝術家節錄的無線電磁波聲響,創造出異於平常的生活經驗,處理人們與城市空間中管線的直接關係。

﹉﹉﹉﹉

❖ 魔幻動畫展

2014魔幻動畫展

「2014魔幻動畫展」延續往年策展精神,除了往年廣受觀眾喜愛的「2014年安錫動畫影展」、「2014年渥太華動畫影展」,今年更收錄「2013布魯塞爾動畫影展」、「 2013 SIGGRAPH ASIA 電腦動畫影展」的精采作品,讓台灣的觀眾一覽世界各地的動畫創作能量與脈動。此外,今年主更創立了「魔幻動畫獎」,以獎項競賽的方式,向全球華人徵件。參賽作品風格、創作手法多元,展現全球華人動畫的獨立創作精神與令人驚豔的動畫美學創意。

官方網站 www.digitalartfestival.tw/anima2014/

場次表

2014安錫國際動畫影展最佳影片

2014渥太華國際動畫影展最佳影片

2013布魯賽爾國際動畫影展最佳影片

2013 ACM SIGGRAPH ASIA電腦動畫巡演影展最佳影片

2014第一屆魔幻動畫獎入選影片

| 14 (週五) | 15 (週六) | 21 ( 週五) | 22 (週六) | |

| 10:00-12:00 | SIGGRAPH Asia 電腦動畫節 | |||

| 12:00-13: 30 | 魔幻動畫獎 單元A | |||

| 13:30-15:00 | 魔幻動畫獎 單元B | |||

| 15:00-17:00 | 布魯賽爾國際動畫影展 | |||

| 17:00-18:30 | 渥太華國際動畫影展 | |||

| 18:30-20:00 | 安錫國際動畫影展 | |||

| 16 (周日) | 17 (週一) | 18 (週二) | 19 (週三) | 20 (週四) | 23 (周日) | |

| 10:00-12:00 | SIGGRAPH ASIA電腦動畫節 | |||||

| 12:00-13:30 | 渥太華國際動畫影展 | |||||

| 13:30-15:15 | 布魯塞爾國際動畫影展 | |||||

| 15:15-16:30 | 魔幻動畫獎 | |||||

| 單元 A | 單元 B | 單元 A | 單元 B | 單元 A | 單元 B | |

| 16;30-18:00 | 安錫國際動畫影展 | |||||

本次與遠傳影城規劃了第一屆魔幻動畫獎入選作品線上策展專區,

希冀將年輕動畫創作者的活力與才華呈現給更多觀眾,讓觀眾

透過網路平台也能隨時隨地欣賞優秀動畫作品。

即日起至2015年1月31號,請上遠傳影城,與我們共襄盛舉。

﹉﹉﹉﹉

❖ 電玩藝術專題展

《游於藝:巨觀微視之間》

電子遊戲一方面是越來越精細、場面浩大、史詩等級般的大型作品;另外一邊則是越來越多元、充滿各種謬斯靈感的小品創意。本展覽將以巨大投影螢幕和手掌方寸之間的手機遊戲作為對比,藉此探討遊戲在不同載體與螢幕視覺中的變化與互動,我們試圖說明:這兩者的差異並不是單純的「螢幕視覺尺寸大小」,更是一種「如何看待世界與互動交流的方式」,因此本屆展覽主題定為《游於藝:巨觀與微視》。

網址 http://www.digitalartfestival.tw/2014game_art/index.html

今年電玩藝術專題展首次與遠傳電信App平台進行線上策展交流,自11/7起至12/31止活動期間內,歡迎民眾至遠傳電信friDay App 助手,進入「挑動電玩美學DNA」專區提供免費下載,不論遠傳或非遠傳用戶皆可免費下載使用。在實體展示中,若仍『藝』猶未盡的朋友們,可至遠傳電信friDay App助手平台探索電玩美學!FriDay App 助手為遠傳專為台灣智慧型行動用戶所打造的全方位娛樂中心。(Android手機可先下載friDay App助手: http://apps.friday.tw)。

﹉﹉﹉﹉

❖ 數位設計專題

視覺化導覽實驗計畫

Google Glass、Apple Watch、智慧型手環等穿戴式裝置,是科技創新應用的新趨勢,台北數位藝術中心秉持創新研發的實驗精神,於《第九屆台北數位藝術節》推出結合展覽與穿戴式裝置的「視覺化導覽系統」,讓民眾搶先體驗穿戴式科技的創新應用。

視覺化導覽實驗計畫以目鏡式的穿戴裝置為介面,觀眾配戴後,在觀看作品時,圖文資訊將自動出現於螢幕鏡面上,讓民眾不需費時翻找展覽手冊尋中作品資料,便可以即時得到作品的精確資訊。這樣的自動化導覽方式無論對年長、幼小的觀眾或展品眾多的大型展覽來說都是一大福音!

「視覺化導覽實驗計畫」由台北數位藝術中心、財團法人資訊工業策進會智慧網通系統研究所、鉅景科技與庭田企業以跨域合作的方式,進行穿戴裝置與室內定向技術的整合研發,其創新價值不僅在於穿戴科技的應用,同時更是對行動裝置未來如何與人體結合、擴展身體的實驗與思考。

現場開放預約

一、借用時間:週日至週四11:00~17:00、週五至週六11:00~19:00。(採現場預約制,每人每日限借用一個時段,每時段為一小時,需於預約時段內歸還。)

二、使用對象:年滿十二歲以上,未成年人須由父母或法定代理人共同填寫借用申請書。

三、借用方法:請至五號倉庫服務台,辦理預約及借用手續。

四、借用地點:五號倉庫服務台。

➽ 推廣活動

創作論壇

| 11/15 (六) | 10:30-12:00 2014魔幻動畫展論壇 | ACM SIGGRAPH Asia: 科技與藝術的互動及轉變 -科技改變及藝術新潛力 講者:Jinny H.J. CHOO 主持人: 陳怡菁 魔幻動畫策展人 |

| 14:00-18:00 國際創作論壇 | 14:00-16:00 主持人:王柏偉 藝術家: 碧娜 ̇尤妲絲 朴麗莎 |

|

| 16:00-18:00 主持人:邱誌勇 藝術家: 保羅 ̇凡諾斯 成為他者實驗室 |

||

| 11/16 (日) | 14:00-15:30 電玩藝術專題論壇 | 依於「人」:從眼和手來看遊戲的遠觀與褻玩 主持人 梁世佑 |

| 11/22 (六) | 10:30-12:00 K.T.科藝獎創作論壇 | 主持人:謝珮雯 |

| 11/22 (六) | 14:00-15:30 台北數位藝術獎創作論壇 | 主持人:邱誌勇 |

| 11/23 (日) | 10:30-12:00 電玩藝術專題論壇 | 游於「異」:遊戲作為戰爭記憶與歷史維護之可能與否? 主持人 梁世佑 |

| 14:00-16:00 國際交流駐村創作論壇 | 主持人:張賜福 藝術家: 菲利克斯•拉雪茲 王連晟 |

﹉﹉﹉

專家導覽

—-

11/15(六) 14:00

邱誌勇

靜宜大學大眾傳播學系教授

—-

11/16(日) 14:00

吳介祥

中華民國視覺藝術協會理事長

—-

11/22(六) 14:00

陳柏光

實踐大學媒體傳達設計學系兼任講師

樂亦非凡數位藝術有限公司/傳達設計經理

—-

11/23(日) 14:00

曾鈺涓

世新大學公共關係暨廣告學系助理教授

台灣女性藝術協會理事長

NEWS

NEWS