第十屆台北數位藝術節《創‧世紀》 (DIGITOPIA)

10th digital Art Fastival Taipai 2015 DIGITOPIA

➽ 展期 Duration:2015/11/13 – 2015/11/22

➽ 開幕 Opening:2015/11/13 19:00

➽ 地點 Venue:松山文創園區

➽ 地址 Address:台北市信義區光復南路133號

➽ 關於本展

序言

2006年起,臺北市政府開辦台北數位藝術節,迄今已成臺北藝術活動的年度盛事。經由展覽與表演形式,邀集國內外重要數位藝術作品,邁向十週年的台北數位藝術節,今年持續以主題策展方式,反思當年度數位文化的重要前端議題,從近年新興浪潮「自造文化」出發,讓著重社群互動與分享學習的共創經驗加乘顯現人類創作的深刻內涵。

綜觀過去九屆台北數位藝術節,從策展主題的流變軌跡可看到數位藝術的視野轉變,從最初探討數位時代的藝術概念、各種科技介面的探索,到近期以跨領域的數位文化現象和議題為關注焦點,顯示出數位藝術橫跨「科技/科學」與「藝術/人文創意」這兩個創造性領域的特質,本屆臺北數位藝術節即特邀國內自造社群為策劃團隊,以在地自造經驗策劃《創‧世紀》(Digitopia)主題,呈現一個數位科技與社會生活交織時代的來臨,並延續歷年逐步拓展的藝術空間與創作界線,在更加創新的主題與展覽形式中,展現數位藝術跨界的特質與共創文化。

「共創」代表創作不再是個體的代名詞,而是回應全球社會、經濟、文化與環境變遷,自然蘊成的在地樣貌及集體文化意識,今年展場幾件代表性的國際創作計劃,富有社會設計的理念,豐富本展的創作視野與實驗性格,也希盼透過第十屆臺北數位藝術節其他精彩交流的單元,蓄積十年能量的平台,以最前衛嶄新的藝術形式延伸,為觀眾注入台灣數位藝術領域多元的創意與想像。

臺北市政府文化局 謹識

民國104年10月

策展理念

創·世紀:藝術之前人人平等

➢這會是一個很不藝術的展覽!

然而,藝術始終無法、也不需要被完整定義,而是在每個時代自然生長成相對應的樣貌。因此,「創.世紀」想要的,是尋找創作的當代意義,並試圖勾勒出一個逐漸成形的輪廓。

如此,便牽引著我們迎向一個問題:這是一個怎樣的年代?

➢數位時代 Create = make?

當數位製造與自造文化在各個生活層面激起漣漪之時,藝術的創作基底也產生大小不一的波瀾,甚至衍化出全新的創作/製造經驗。回歸到人(Human)、空間(Space )、活動(Activity )的核心討論時,「分享」、「學習」、「共創」的價值便逐漸行成信仰基底,經由開放原始碼(Open Source) 的操作模式,達到從共有到共創的過程。

德國戰後重要的前衛藝術家波依斯(Joseph Beuys, 1921-1986)的所提出的擴張藝術理論,不斷強調人人都是藝術家的「社會雕塑」形式,《波依斯傳》 中提及:「每個人都是藝術家,這個公式上面引起過不少爭議,也常被誤解,它談的是社會這個軀體的改造,不只每個人能夠,還必須參與他,如此才能促成快速的轉型。」

個體成為獨立創作力的載體,進而對社會進行整體性的雕塑,在此前提下,通力合作便成為社會雕塑的必要條件 。「創.世紀」從共創的軸心出發,延伸至多元議題,如個體創作者的身分疆界、觀者與作品的共構關係,同時打破既有社群,攪拌調味成更多可能,進階說明文化智慧資產共有、反對一切形式壟斷,以及新社群匯聚的核心價值。

人人都是藝術家。更重要的是,在藝術之前,人人平等。

➢個體:代碼化人生

虛擬世界中無限交織的關係網,在倍速成長的社群平台和資源分享網站之中,顯得更加錯綜複雜。個體的身分(identity)幻化成代碼後,以多元且游移的姿態保有創作的能量。

身分(大多數是職業)在英文系統中,多以字尾加上er或ist來區分,如singer、dancer、 maker,或是scientist和artist,而這些代表專業技能的種種標籤,卻逐漸被撕毀,因為沒有任何一種可以完整指向一個人,「代碼」在現今甚至比任何的角色定位,還能夠詮釋某特定個體所整合匯聚的意識。從原本單純的「身分模糊化」 ,到現在可以容易穿梭、跨越至不同角色,來自於數位時代軟硬體的交互應用,在在加速從共有,到共創,再到共享的循環過程。於是,我們創作同時也被創作,我們提供經驗同時也被提供經驗。尤為甚者,我們使用數據同時也被數據使用。

而這種慣性翻越轉換的當代定位,弱化傳統觀念中藝術家的身分獨特性,也顛覆了創作過程中的思維辯證,開放原始碼是否成為善惡雙面刃,一面隱喻只要擁有數位機具便可不斷複製貼上的可取代性,一面彰顯透過網絡串聯、進行異地且快速討論改良的可能性,像是個可以堆疊來自不同大腦智慧與經驗的系統,降低技術門檻的同時,融入更多身分/職業的可能性,讓入門更簡單,讓精進更精進。

➢個體與社群:全球化的在地化

去個人標籤化的同時,「風格」這種用來描述作品的依歸,也逐漸褪色形成均質化的測量。這非為風格不再存在,而是不再藉由單一藝術家或團隊來詮釋、創造、完成、展出一件作品的既有模式,而是透過同類型的數值、軟體、機具,形成眾人間相同水平的創作知識,形成人人可進行社會雕塑的契機。

數位或許可以擁有統一的語言和數值,卻無法統一歷史、文化、原生環境。因此,共創的數位過程中,便絕非純然的複製與貼上。每片土地所承載的時代氛圍,滲透數位製造中那快速串聯的地球村系統,反而更加突顯出在地樣貌的發展氣味。也就是說,創作可能有源自於同類的種子,但卻成長為相異的植栽,而生長過程中眾多參與的創作者們,都有能力來影響或引導它未來的發展,輔以社群間的交互影響作用與有機的自然孕成,才逐漸在全球化的架構下,深化在地化的根基。

➢回歸社會的藝術

比起純然的視覺感受,當代藝術更著重在概念的傳達、議題的討論,以及生活社會、政治的多層面介入 。的確,我們常以「這件作品在討論什麼」作為一種傳達的方式,然傳統創作模式的作品到底是在跟「誰」進行討論?而這些看似無法建構實質討論的討論,何以一直在愈來愈小的圈圈中討論下去?都是本展欲挑戰的範疇。

「創.世紀」以一種更加開拓的精神性和哲學性,重新思考創作的意涵,然後試圖打破人與作品之間的平時時空,讓「討論」這件事以任何媒介有效地發生,如日本知名資深策展人南條先生所言:「藝術引進社會,意味著社會包容更廣義、更豐富的價值觀。 」

撇開象牙塔頂端的菁英思維時,也間接破壞藝術原有的神聖性。但正是因為在藝術面前人人平等,才更突顯藝術創作中的不可取代性。回到「創.世紀」一展,展品的本身僅是載具,需要透過觀者的親自參與,才能強化作品的「共創」內涵精神,回應創作的本質。

所以先不討論了,動手吧!

﹉﹉﹉﹉

補充

《波依斯傳》,海涅.史塔赫豪斯著,吳瑪悧譯,藝術家出版社,1991年,頁114-115。

補充

補充

補充

藝術與城市,南條史生著,潘廣宜、蔡青雯譯,田園城市文化事業有限公司,2004年,頁58-59。

策展團隊

本次策展委員會組成來自藝術界、學界、產業界等不同面向的專業委員,共同討論激盪策展主軸,由動態自造實驗室(Fablab Dynamic)擔任國際邀請展策展團隊,並邀請石昌杰、邱誌勇擔任策展顧問,以「創‧世紀Digitopia」為主題,並延伸平臺展覽,交織成本次盛大豐富的藝術盛事。

「第十屆台北數位藝術節」內部展覽企劃成員為前幾屆台北數位藝術節策辦的專業團隊,以豐富的策展經歷擔任第十屆台北數位藝術節「創‧世紀Digitopia」的策劃執行團隊。

「第十屆台北數位藝術節」以「研發、實驗、創作、育成」數位藝術為設立宗旨,期許匯集數位藝術能量,超越過往的美學價值,集結眾多在各個領域積極展現力量的代表性單位,將藝術願景放在更深廣的理想上,展現共同合作的多元意義,創造最實質、豐收的回饋,成為發展數位內容新興產業與文化之基地。自2009年起由「數位藝術基金會」負責營運「台北數位藝術節」,基金會的組成來自以數位和科技藝術為主題並深耕數年的實踐性單位,包含了學術、產業、美術館經營與藝術創作者等專業人士。期望可以達成跨領域、跨平台、跨地域的結合,共同策劃執行永續性、具體化之研發、示範與展演計畫,實現數位科技與人文藝術合一的理念。

組織架構

| 工作團隊總監 | 倪重華 |

| 文化局工作小組 | 李麗珠、劉得堅、楊靜如、郭佩瑜、李岱穎 |

| 召集人 | 黃文浩 |

| 策展顧問 | 石昌杰、邱誌勇 |

| 策展團隊 | 動態自造實驗室(Fablab Dynamic) |

| 技術總監 | 林維源 |

| 2015數位動畫展策展人 | 蔡明君、林青萱 |

| 電玩藝術專題展策展人 | 梁世佑 |

| 展覽經理 | 王冠婷 |

| 展覽企劃 | 朱雅鈴、杜珮瑩、周冠伶、顏召琪、葉杏柔、賴玫靜 |

| 技術執行 | 林志鴻、林佩臻、吳嘉峻、岳意強、施叡凝 |

| 展覽助理 | 高翊芸、葉澈、張蓉安、王怡、林哲逸 |

| 企劃執行 | 臺北數位藝術中心 |

| 諮詢委員 | 萬其超、林志明、陳泰松、邱誌勇 |

| 財務 | 洪名韻、羅淑雯、吳燕婷、何柏萱 |

| 翻譯 | 王聖智 |

| 視覺設計 | 日目視覺藝術有限公司(陳普、 林品逵、 陳昱笙、 曾均揚、 方維鴻) |

| 展場設計 | 黃懷陞、羅喜哲 |

| 紀錄片製作 | 日目視覺藝術有限公司(陳普、 林品逵、 陳昱笙、 曾均揚、 方維鴻) |

| 平面攝影 | 果得影像工作室(黃柏超) |

| 網站規劃製作 | 山川久也(林呈晏、蔡依臻、張峻維、李驊軒) |

➽ 國際邀請展

➮ 作品介紹 1

《開放書屋》

開放書屋

WikiHouse

–

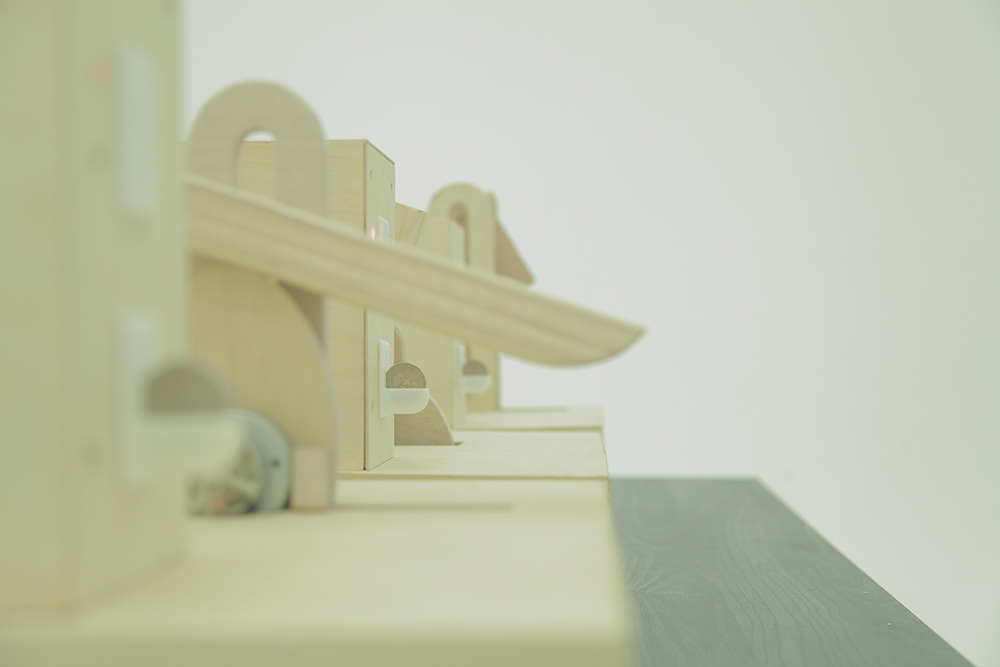

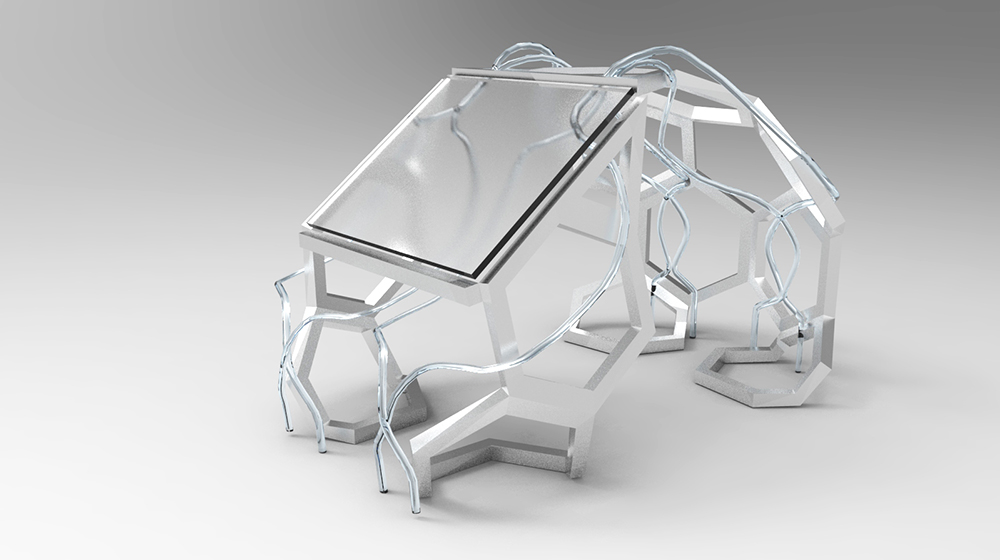

萬能的夾板

由英國年輕世代建築師Alastair Parvin所領軍的WikiHouse,透過討論建築與人文的關係,並以減化設計與製作的過程,除了滿足不同需求外,更回應當代的居住問題。國立交通大學建築研究所和AHA台灣義築協會加入本計劃,完成結構、外觀設計和基礎建設,噪咖事務所、國立嘉義大學木質材料與設計學系、臺北科技大學木藝培育暨設計研發中心與朝陽科技大學設計學院暨2015「創客聯盟」國際競賽培訓暨設計工作營進行CNC構件切割,展場當中觀者有機會參與搭建工程,通力合作完成台灣第一棟WikiHouse的設置,強化本展的共創精神。之後此作品將成為「開放書屋」,捐贈至新竹縣新埔鎮北平國小,由師生合力完成開放書屋的建置,提供偏鄉的閱讀資源,在展覽結束之後仍能延續社會設計的公益性。

藝術家介紹1

➢WikiHouse

WikiHouse是一個開放原始碼的建築系統,透過許多設計師的合作,讓所有人享受更加簡單的設計、繪製、組裝的建築,同時間具美觀、低能源的功能,滿足不同的房屋需求。

➢交大建築研究所義築實驗室

交大建築研究所以前瞻建築與數位設計為教學研究方向,進行建築、環境、城市與生活設計之理論建構、論述發展、實務設計與原型實驗。義築實驗室以交大建築所為研究基地,進行偏鄉建築設計研究與構築技術研發,目的有三:教學-培養學生的建築實作能力與建築志工知識;實驗-研發有限環境下材料的構築技術;策畫-建立可適應當地的合作建造模式。

➢社團法人台灣義築協會

藝術家介紹

台灣第一個全國性的建築設計-實作非營利組織。相信建築者如醫療者義診般,而至偏鄉從事義築。以開放共創、共享、而後共好的合作模式下,平時累積偏鄉構築及社會設計經驗,當災時提供其他非營利組織可循的人道建築參考。

➢開放書屋協同製作

國立嘉義大學木質材料與設計學系

臺北科技大學木藝培育暨設計研發中心

朝陽科技大學設計學院暨2015「創客聯盟」國際競賽培訓暨設計工作營

噪咖事務所

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 2

《衍鏈》

衍鏈

自造者們、自造空間與相關社群的共同展出

–

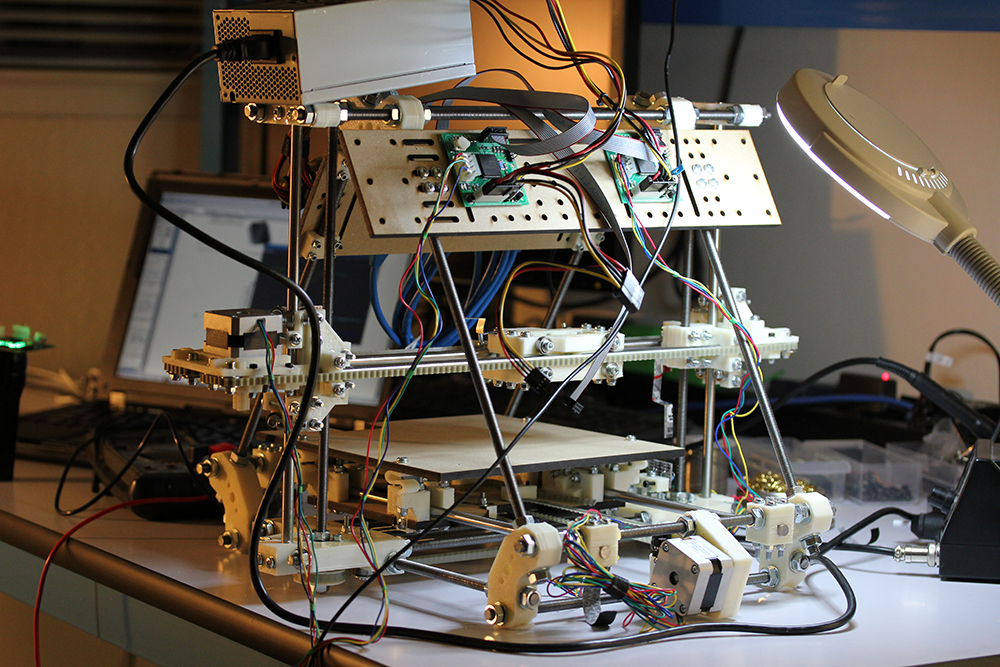

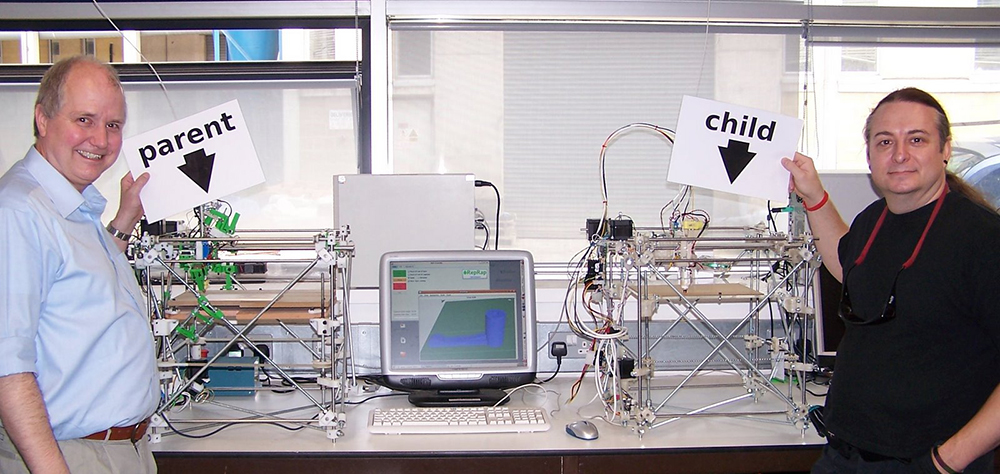

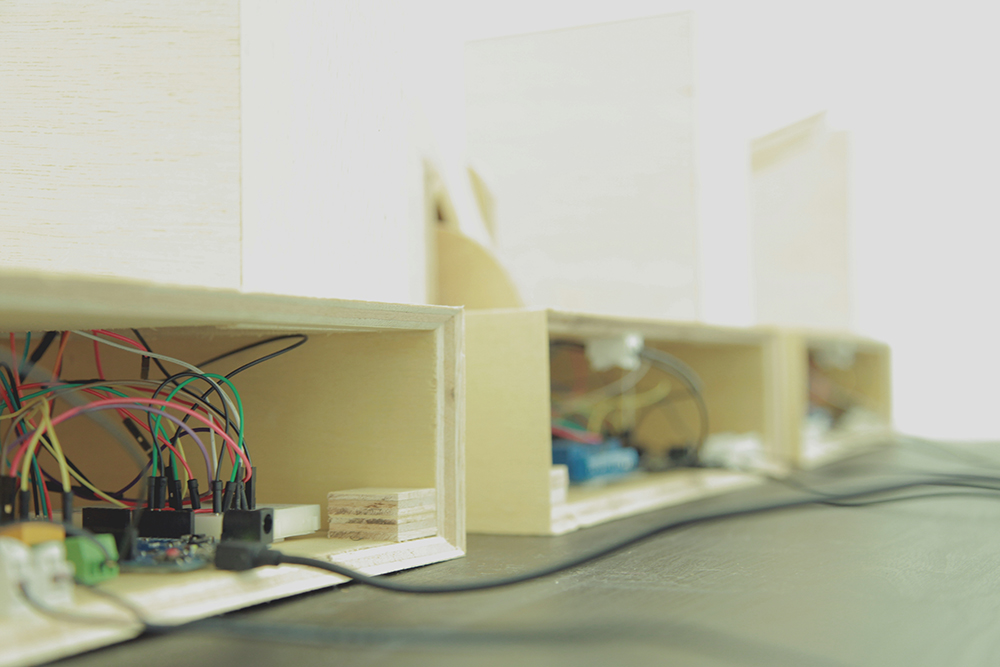

3D印表機、複合媒材

英國的Andrian Bowyer在2004年創造第一台可自我生產、自我複製的3D印表機「RepRap」(Replicating Rapid-prototyper),以社群為主要計劃導向,開放所有相關資料,讓流動的社群團體下載、檢驗、改良,於是「機器生產機器」的概念成為一個可無限分享的循環。本次展場中的機具持續生產,透過3D印表機複製出其他3D印表機的零件,產生無限的生產過程,被生產出的印表機必須成為生產者的角色,完成身分的轉換。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 3

《眾志成城—協同創作、街頭集會、基進民主》

眾志成城—協同創作、街頭集會、基進民主

零時藝術

–

好吃、好玩、好用的精神|開源、開幹、開花的精神| 基進、人本、科學的精神

藝術代表一種理想,g0v也代表一種理想。《眾志成城——協同創作、街頭集會、基進民主》是這兩個理想並置、碰撞,在同一群人身上、同一個空間中競爭、共生、交融、衝突的結果。

《開源開幹開花網路圖》以三個在g0v歷屆黑客松發起的專案《動民主》、《vTaiwan》及《眾志成城》的協作過程為主軸,將當代台灣人民用網路、社群、協作,由下而上重建公民社會的歷程呈現在實體空間之中。

《協作宣言》以文字宣告網路、社群、協作的遠大理想與現實困境。

《公民廣場》把標示為藝術展覽專用的空間還給大眾,並提供集會所需的基礎設施及工具箱。任何三人以上的群眾都能在任何時候利用《公民廣場》演說、討論、集會。

《網路圖》、《宣言》及《廣場》代表資訊、論述以及群眾,任何人都可以自備,或運用現場提供的工具,以創用CC姓名表示—相同方式分享4.0國際授權條款為基準,自由增訂、改作、轉載《眾志成城》的任何內容。

➢活動資訊

11/14(六)

11:00-20:00 萌典松

10:00-20:00 救救臺灣龜 × 生態資訊交流松

15:00-16:00 白吃的野餐 × 免費商店開幕式

11/15(日)

10:00-18:00 台北車站Tabligh Akbar直播

12:00-17:00 救救臺灣龜 × 生態資訊交流松

14:00-16:00 TW BioArt × PanSex

16:00-18:00 皮蛋豆fou

11/18(三)

10:00-18:00 一人法律松

11/19(四)

10:00-18:00 一人法律松

11/20(五)

14:00-18:00 vTaiwan小松

11/21(六)

13:30-16:30 烙哲學

11/22(日)

10:00-18:00 《妨害不公務》放映會

14:00-18:00 攝會主意影像工作室實況

秋鬥直播(時間未定)

藝術家介紹3

零時藝術

我們是零時藝術。

零時藝術是這樣開始的——柏廷和若鈞想要推坑g0v參加2015台北數位藝術節。柏廷在香港見過村長,於是寄了一封信給村長。村長推坑kirby和ly,kirby、ly、柏廷、若鈞開了兩次會,kirby開了Hackpad。ly推坑chihao,kirby、ly、chihao、柏廷、若鈞開了兩次會,chihao在g0v的Slack群組裡開了#art頻道,chihao在hackath15n中提案,chihao開了Hackfoldr。chihao正在推坑更多人。

g0v是一個推動資訊透明化的開放社群,致力開發公民參與社會的資訊平台與工具,成果皆以自由軟體模式釋出。2012年底開始成形,g0v從零開始,重新思考gov——政府在當代社會的角色。以開源精神為基底,我們關心言論自由、資訊開放,我們做研究、寫程式、做設計,提供容易使用的資訊服務,幫助公民更快速且確實地了解經濟、政治以及各項社會議題。不被媒體壟斷的公民才能有效監督政府,化知識為參與行動,實踐民主價值。(改作自http://g0v.tw/zh-TW/about.html)

因為有g0v,所以有零時藝術。沒有人能代表g0v。所有人和他們曾經做過,以及正在做的事的總合,這才是g0v。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 4

《Maker 趴》

Maker 趴

動態自造實驗室

–

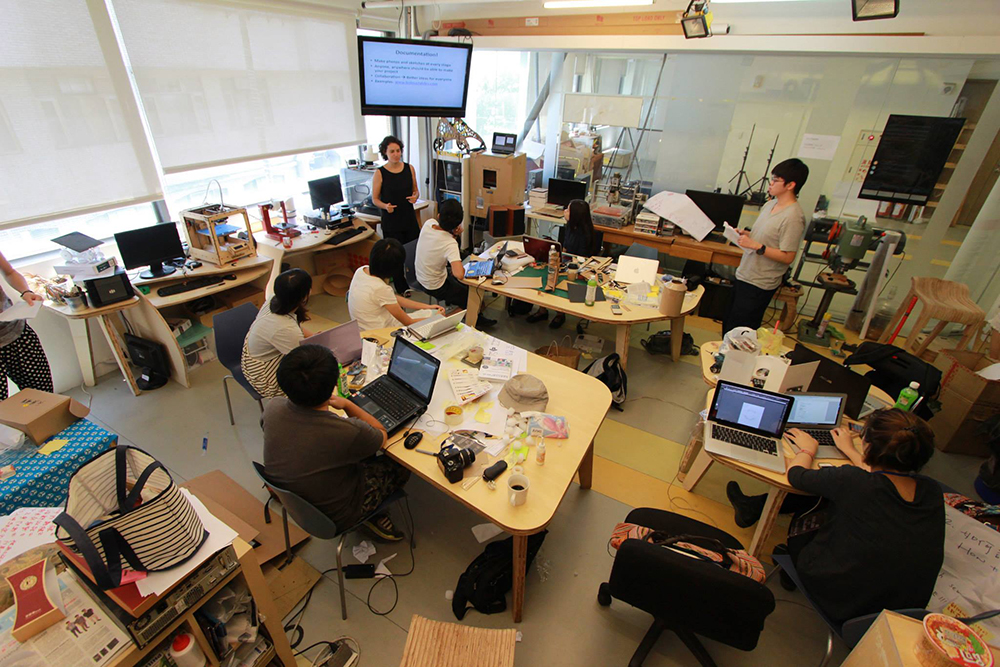

在世界各地所有FabLab,一個禮拜一定會有一天以上的民眾開放日(Open Day),目的在與社區居民交流,並協助個人或團隊完成作品與相關計劃內容。而不同學識、專業領域的人們在此相遇,無形中讓Lab成為一個可以激盪出新想法、創意的能量空間。本計劃呈現開放日的空間狀態,參觀民眾可學習機具的使用與軟體的延伸,並透過實體活動的參與,在實作過程中成為此作品的主角。

➢主題工作坊

11/15(日)14:00-16:00

李振嘉 皮革工作坊

11/20(五)14:00-17:00

鄭鴻旗 藝術申請文件黑客松

11/21(六)14:00-16:00

張開、吳宜燁 職能治療:跨出醫療Maker

11/22(日)13:00-15:00

林新建、黃國欣、黃聖傑、Hal Having Fun with LittleBits

地點:北向一樓 〈MAKER 趴〉作品區

論壇活動

11/21(六)17:00-18:30

聶雲X創客擂台參賽者 Maker分享會

地點:北向一樓 論壇活動區

11/22(日)16:00-18:00

李萬鏗 藝術與公益的探索-三明治工實驗室

地點:北向一樓 〈MAKER 趴〉作品區

藝術家介紹 4

動態自造實驗室

此為策展團隊「動態自造實驗室」(FabLab Dynamic)特別規劃的互動空間,如實呈現Open Day的場景之外,也強化在此空間的交流與互助。

期間安排工作坊、分享繪、共創會等活動。工作坊有由李振嘉所帶領的「皮革工作坊」,結合傳統手作的皮革製品與雷射切割機的打版製作,以及林新建主導的電子樂高LittleBits的學習、設計與挑戰。分享會則由兩名職能治療師張開與吳宜燁,利用3D印表機並結合職能復健的專業,拓展醫療復健的深度與廣度。而以跨域連結進行公益創新為發展主軸的藝術團隊「三明治工」,則分享數位製造並非只是技術性上的輔助,而是設計創作時延伸與想像的空間,激發出另一種跨界合作的新形態。共創會將由OpenLab Taipei創辦人鄭鴻旗主持,以「藝術申請文件黑客松」的方式挑戰藝文類申請階段所遭遇的重重關卡。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 5

《SAFECAST》

SAFECAST

–

Safecast裝置、數據投影、紀錄片

日本福島第一核電廠發生事故後,我們發現民眾可獲得的相關信息量(特別是有關輻射水平分佈)嚴重不足。故此,SAFECAST致力收集全日本的輻射數據,並完全公開讓民眾可得到更多相關資訊並可自行查閱不時更新的數據。配合SAFECAST 現有數據及測量方法,繼而建立一個可靠、公開輻射數據庫。SAFECAST把收集到的數據全在網上公開,至今已超過2,500,000次讀數讓民眾透過地圖查閱不同地區輻射水平。特別是在今年透過本計劃的執行,收集宜蘭、花蓮、台東、蘭嶼等地的輻射數值,連同舊有的西岸數據,讓整個台灣輻射數值地圖更加完整。

➢相關活動

11/14(六)10:00-18:00

SAFECAST bGeigie Nano工作坊

11/21(六)14:00-15:30

SAFECAST公路測量之旅發表會

地點:北向一樓 論壇活動區

藝術家介紹 5

SAFECAST

SAFECAST是一個來自日本311大地震後一星期火速成立的志願組織。聯同日本Hacker Space、日本慶應義塾大學以及美國麻省理工學院媒體實驗室的參與,利用SAFECAST輻射偵測儀測量、記錄整個日本(包括高輻射地區)的輻射數據。自成立至今,主力收集日本地區數據,而作為一個全球性組識,共有上百位志願工作者在全球不同地方為SAFECAST服務,並希望把SAFECAST關注環境安全的理念拓展至全球。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 6

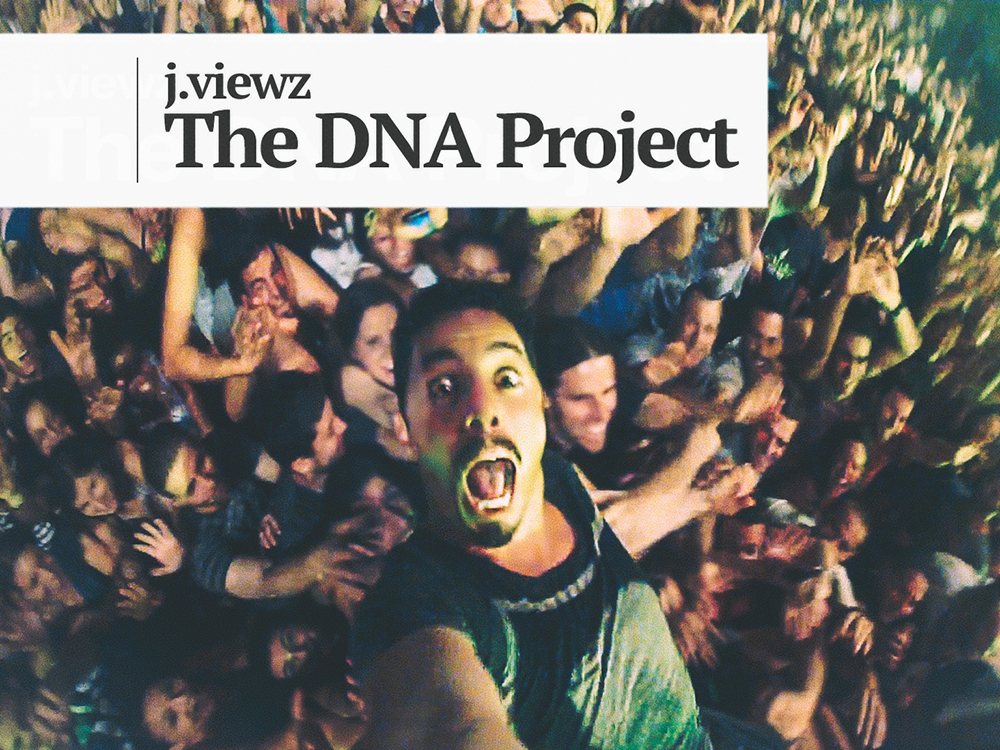

《DNA計劃》

DNA計劃

j.viewz

–

投影、複合媒材

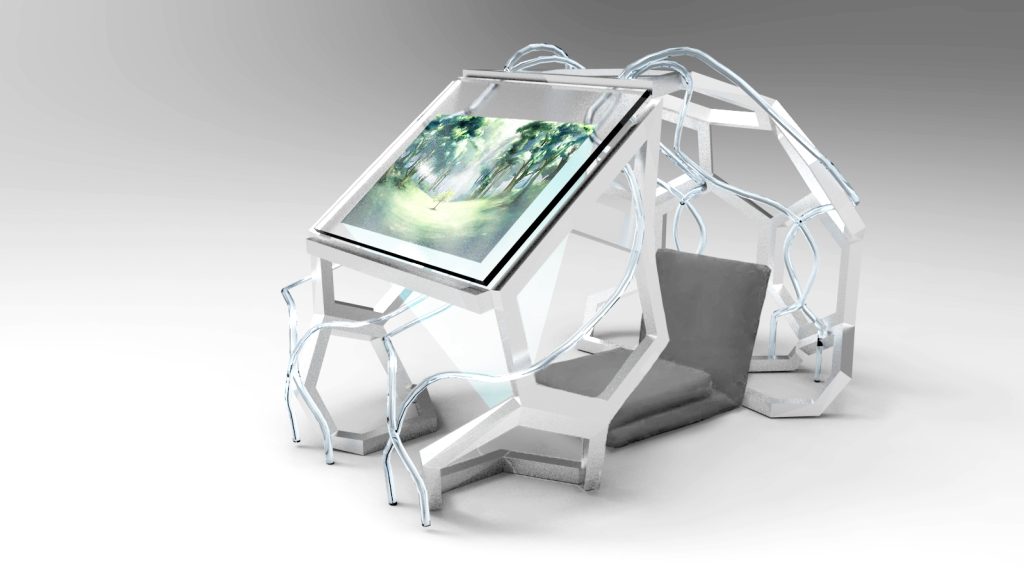

以布魯克林為創作基地的音樂家j.viewz將實時呈現他下一張專輯的製作過程,並邀請台北數位藝術節的觀眾將進入製作該專輯的實體空間。

觀眾可透過DNA計畫的投影,與j.viewz創作過程中的每個步驟進行互動,並透過形塑該專輯面貌的人、地與經驗,從這些靈感之源去探索專輯中每一首歌的演變。

在展覽期間,觀眾可於指定時間的現場播放節目中實時窺見j.viewz的創作過程。

藝術家介紹 6

j.viewz

強納森·達甘(Jonathan Dagan)以其藝名j.viewz竄紅,是一位持續推進創作世界疆界的藝術家。這位以紐約為創作基地的歌曲創作者、製作人暨視覺藝術家,常使用類比卡帶、大自然聲響,以及聽眾所發出的聲音來創造融合原始元素與電子音樂的多層次歌曲

j.viewz最新的音樂實驗即為著名的DNA計畫。該計畫在網站上依序實時地呈現他下一張專輯的每一個製作步驟。j.viewz以此計畫為名,邀請他的支持者關注他的整體創作過程,使觀者能夠看見那些啟發他每一首歌曲創作靈感的人、地與聲音,外加幾部呈現其寫作、錄音過程與創作音樂時內心深處想法的獨家影片。

DNA計畫在數位社群裡造成轟動。這項計畫獲得久負盛名的坎城創意節設計類銀獅獎,並入圍威比獎。這個獲獎網站是由Hello Monday所建立,創造出一種近乎實際造訪j.viewz美學與聲響世界的體驗。

DNA計畫的內容看似相當新穎,但在音樂分享與共創層面的實驗對j.viewz而言並不陌生。他的第二張專輯《河流與家》便是依據類似的概念,讓每首歌曲在完成之際即可供訂閱者收聽。

達甘為這項計畫的結尾設計了一份視覺期刊,最後成為他這張專輯的包裝。這張專輯在2012年入圍葛萊美獎最佳唱片包裝獎。

達甘從萬物中汲取美麗聲響的神奇能力,使他在過去幾年獲得萬眾矚目。2013年,j.viewz僅使用各式蔬果便成功地重新演繹「強烈衝擊樂團」的作品《淚珠》。

➽ 徵件競賽

➢ 第十屆數位藝術獎

➮ 作品介紹 1

《完美的犯罪》

完美的犯罪

羅禾淋

–

2015

錄像裝置

完美的犯罪,試圖致敬哲學家尚‧布希亞,鏡中人透過鏡子穿越真實世界,進行某種浸蝕與近似完美的犯罪,而在作品中以其延伸成三部曲分別是「破壞」、「槍擊」、「拍攝」,作品中假設了一位鏡中人,並試圖透過第一次的侵略破壞鏡子,試圖打破鏡內與鏡外之間的連結,第二次的侵略,則是鏡中人對鏡子外的這端槍擊,進行威嚇,最後的第三次,則是鏡中人對鏡外進行拍攝,透過照像拍攝,取代鏡外世界的觀者。

藝術家介紹 1

羅禾淋

羅禾淋生於台灣桃園,2007年就讀國立台北藝術大學科技藝術研究所,並開始新媒體藝術的創作,創作深受科藝所的老師陶亞倫、袁廣鳴、王福瑞、許素朱啟發,並且以國高中時期重度沉迷網路遊戲的生命經驗為核心,作品探討「虛擬的力量」、「速度的快感」等科技時代的異變,以網路移民世代的「移民病」為創作的主軸。作品榮獲國內外多項電子藝術節、當代藝術節的肯定,如2008、2010、2011台北數位藝術獎,2009、2010、2013FILE國際電子藝術獎等等。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 2

《未爆彈》

未爆彈

林泰州、馮偉中

–

2015

HD錄影藝術(單頻錄像投影,循環播放)

「石化廠來我們這裡設廠,離學校及幼稚園只有90公尺,萬一氣爆,全里會被摧毀!」 影片以2015年8月中國大陸天津爆炸聲音為開場,接著以顛倒的空拍影像呈現南台灣密集石化產業威脅人民住居環境之危機。被包圍的土地,發展失衡的工業巨獸,塑化毒霧瀰漫的表象幸福。白天俯瞰狀似無人控管的冰冷廠房,井然有序的儲槽管線猶如樂高積木般脆弱可危,具體卻又虛幻,猶如一個難以窺視的地下石化王國管線的縮影,最終也將腐鏽壞空⋯⋯。 本片將工業場域反轉成恐怖扭曲的風景,把裂解工廠影像轉化為冰冷疏離的抽象符碼,並將勃發如陽具般的高聳煙囪顛倒成下垂、陽痿、無能的怪異圖騰象徵。

藝術家介紹 2

林泰州

英國愛丁堡Napier大學影視製作碩士,國立雲林科技大學視傳系任教,影視作品獲三次金穗獎、兩次台北電影獎、台灣國際紀錄片影展新世代最愛獎、威尼斯影展未來電影學會首部長片獎、上海電視節白玉蘭獎亞洲紀錄片金獎,目前積極投入環保運動。

馮偉中

國立台南藝術學院音像動畫研究所碩士,朝陽科技大學視傳系任教,動畫作品多次獲國內外獎項肯定,紀錄片作品曾於公共電視發表,教學之餘專研空拍與360度VIDEO技術,目前積極投入環保運動。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 3

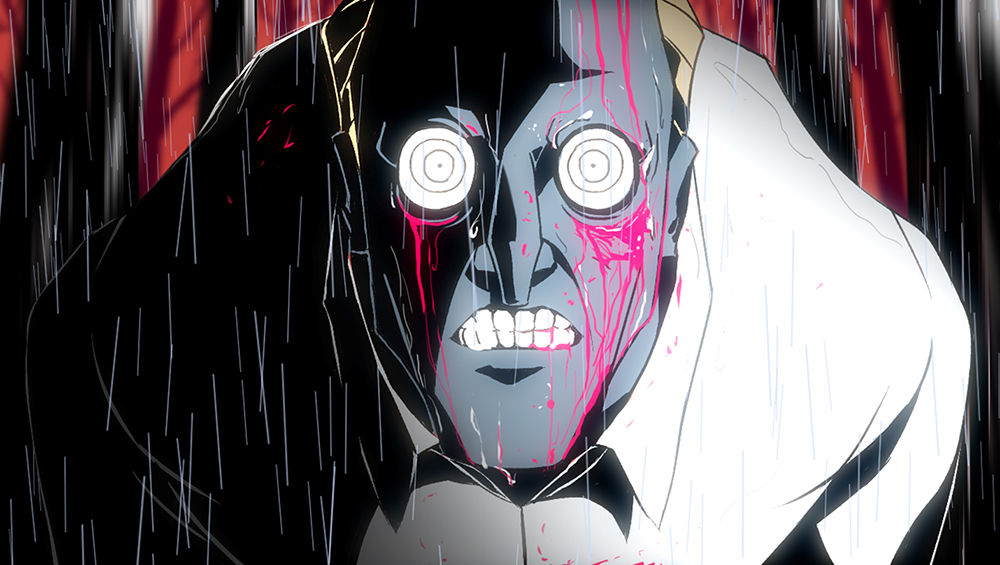

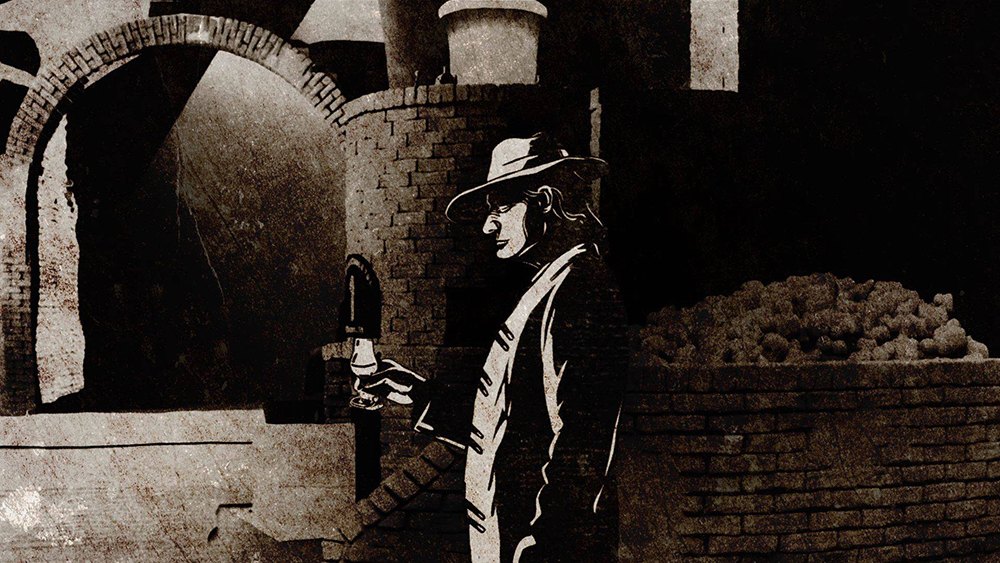

《幻象中的歷史現場》首獎

幻象中的歷史現場

王新仁

–

2015

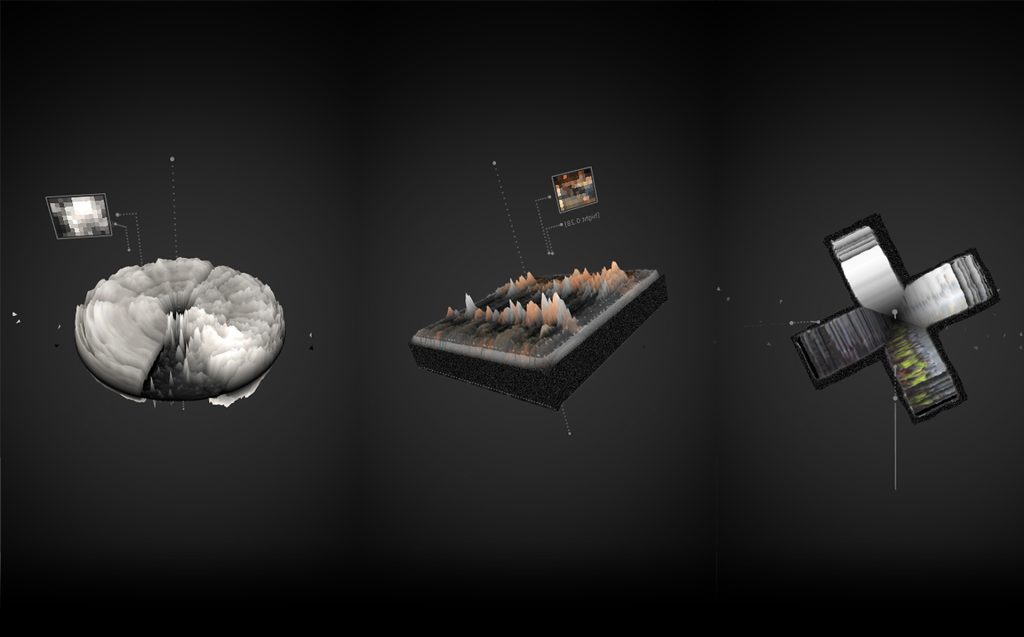

數位音像

「假使我們『看了』(saw)過去的藝術,我們就將置身於歷史當中。」 《觀看的藝術》──約翰‧伯格。 人們透過記錄影像,讓歷史凝結於特定時空,記錄即為真實,也因此記錄過程中,主觀者的情感介入,將造成人們對歷史共識產生差異。 在太陽花學運期間,有非常多的資訊、說法在參與者間流傳,然而自己理解到的事實,卻常常跟媒體報導截然不同。不同立場的團體在此交會時,情緒易於被放大、真相容易失真。自己雖然參與其中,但理解到的事實,卻無法跟社會產生交集,到底當初所理解到的是真的嗎?這一切含糊令我困惑不安。 在事件發生一年後,仍然耿耿於懷無法放下,也因此試圖透過作品,來還原當初所感受到的一切。

藝術家介紹 3

王新仁

畢業於台北藝術大學新媒體藝術學系碩士班,主要專長為多媒體影像設計、互動程式撰寫。2010年後積極投入OpenLab Taipei(口丁)的自由軟體推廣活動,並在各大美術館授課擔任講師。除了推廣自由軟體外,也幫劇團、舞團設計互動影像,目前則專注在AudioVisual的創作上。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 4

《小折磨系列》

小折磨系列

盂施甫

–

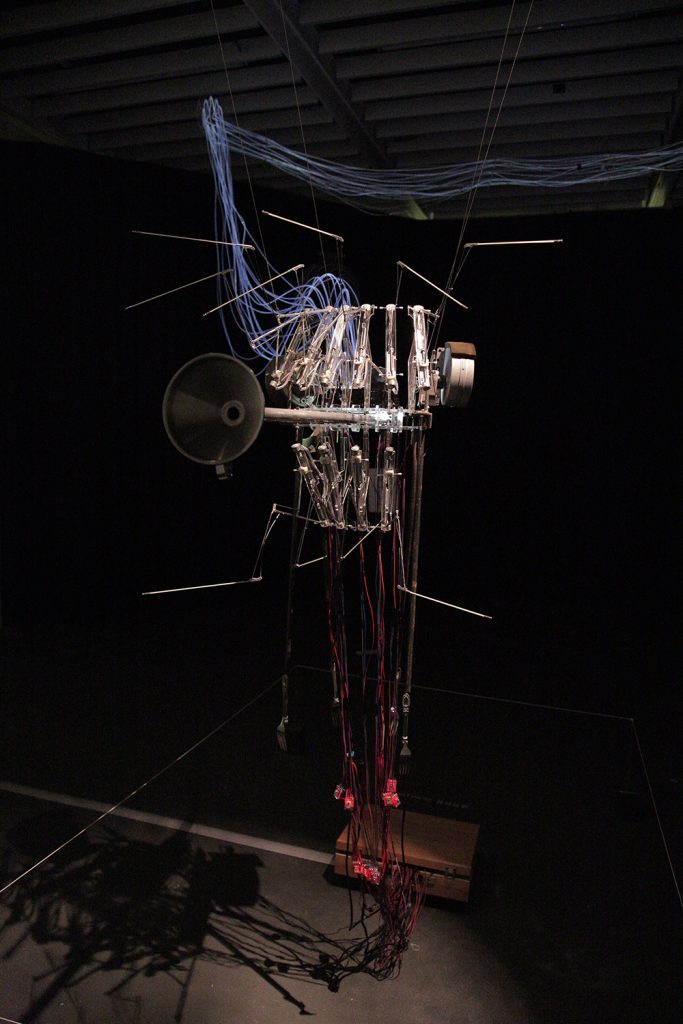

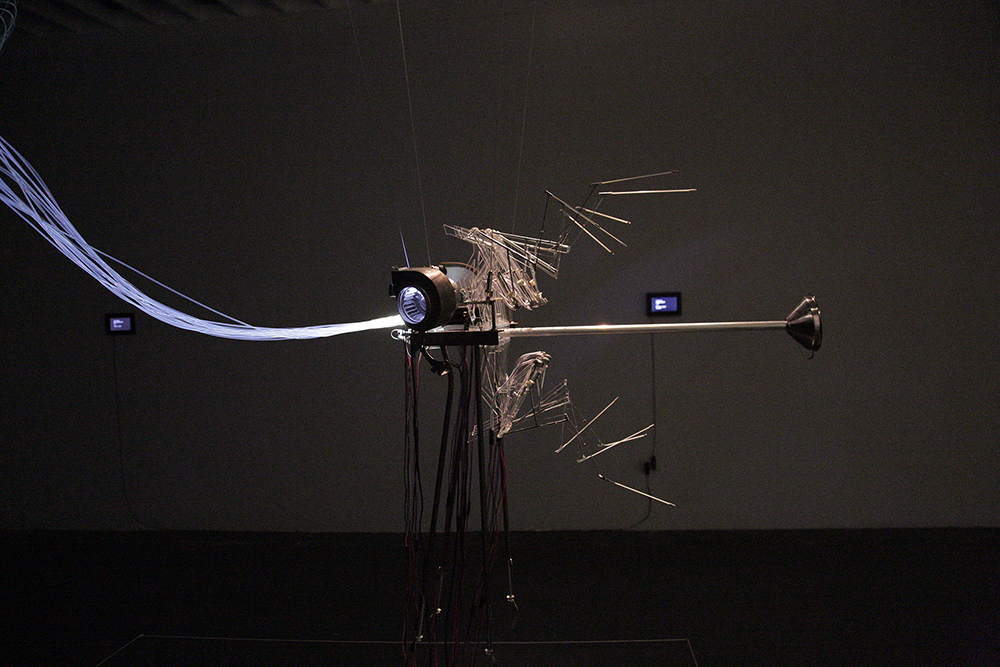

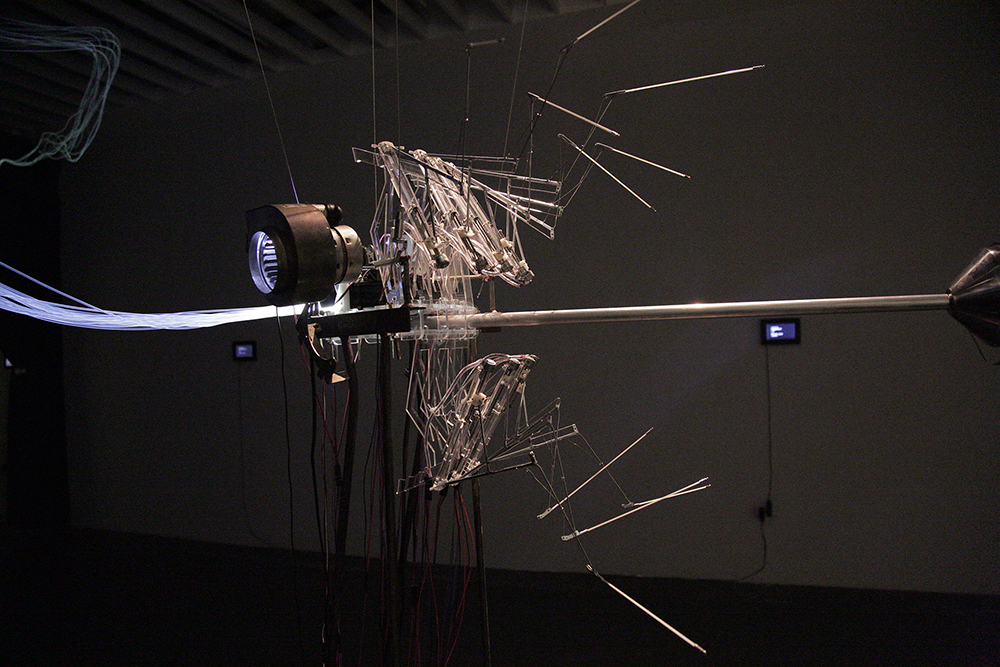

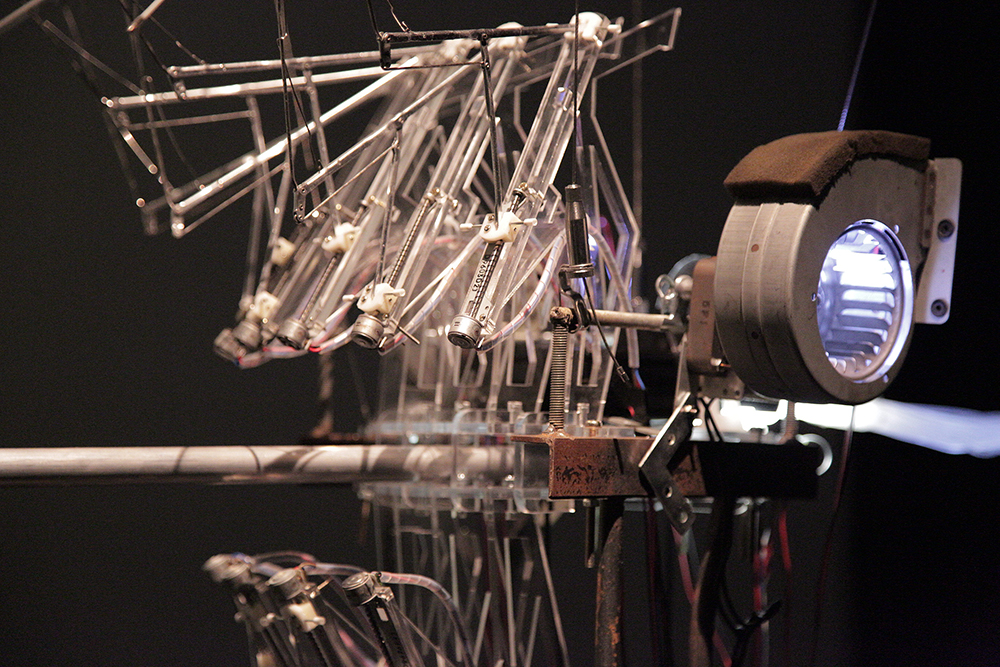

2015

影像、金屬、塑料、木、現成物

印象中幾件在意到不行的事,關於手上的累贅、關於失眠、關於等、關於寂寞、關於潔癖、關於控制慾,關於很多事,被這些無謂的「小事」糾纏,像蒼蠅或者夜晚的蚊子聲一樣揮之不去,每一件「小事」看似微不足道,但,絕對是一種「折磨」! 除繭裝置、吵死人的床頭燈、陪你抽一支菸度過三分鐘寂寞的機器、永不歸零的倒數計時器、掃描並且淨化汙漬的機器人、物品的秩序與擺設示範,數件裝置與影像片段,重現妄想中的情境,構築日常片段,描述每一段關於「折磨」的篇章。

藝術家介紹 4

盂施甫

創作類型多為複合媒體裝置、動力藝術、裝置藝術;擅長將機械、工業設計、影像元素組織成「機械敘事」的閱讀場域,描述自身深刻的生命經驗、記憶與感受。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 5

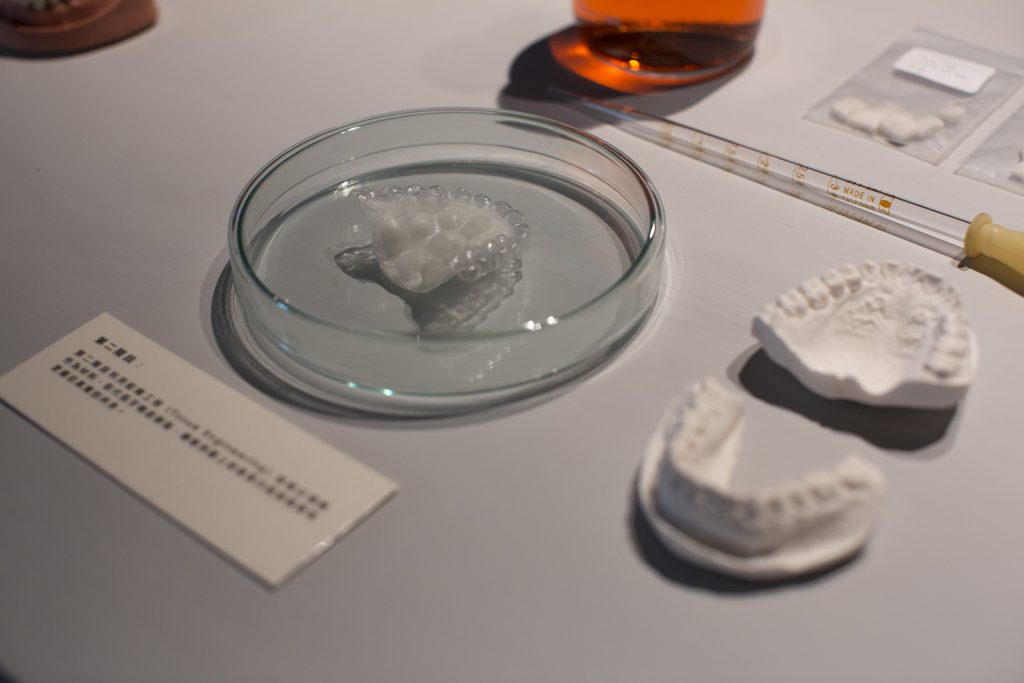

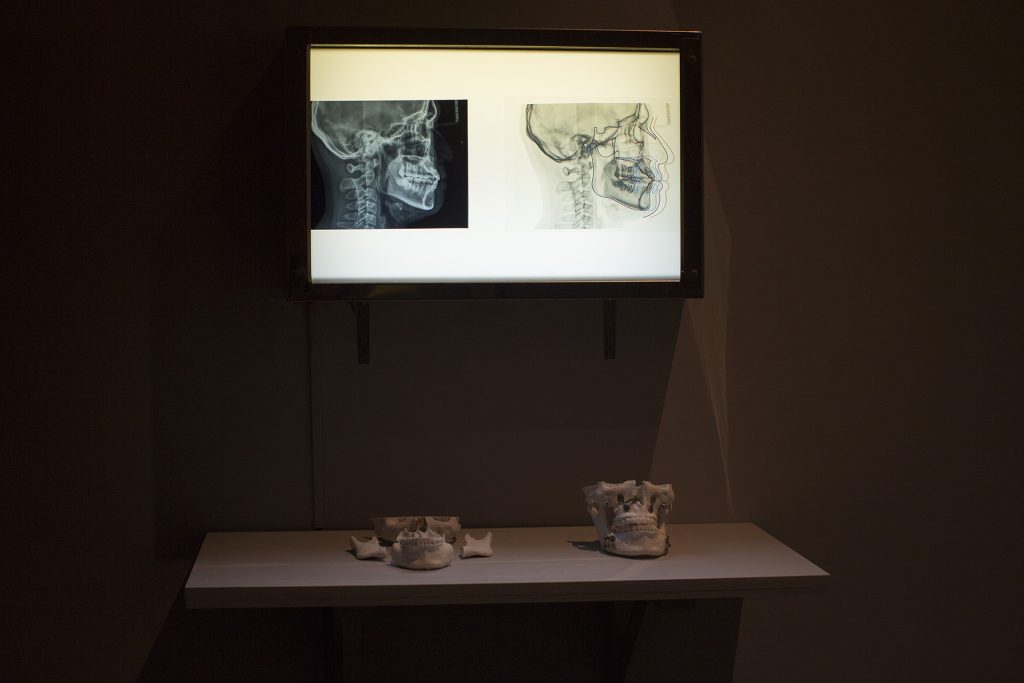

《The Fellatio Modification Project》首獎

The Fellatio Modification Project

顧廣毅

–

2014-2015

複合媒材

〈The Fellatio Modification Project〉是利用牙醫學科技與組織工程等生物科技去進行一系列的口腔改造計畫。藉由這樣的身體改造試圖去增進男同志族群在陰莖口交的性行為中的感官愉悅。醫學上的科技大部分以治療疾病回復正常身體功能為目的,而此計畫則是要利用這樣的科技去延展口腔的功能。在牙醫學領域中口腔有三種主要的功能:美觀、發音、飲食。在此計畫中是專注於教科書中未提及的第四種功能:性。性行為所產生的生理愉悅一直是人類想要不斷追求的一種慾望展現,在這個計畫裡想要先縮小範圍,從男同志文化開始試圖去討論在追求一個純生理愉悅的過程中性、科技、人類與社會彼此之間的關係。並去提問關於身體改造的極限與可能性?

藝術家介紹 5

顧廣毅

1985年生於台北,台灣。現為創作團體㗊機體共同創辦人、TW BioArt台灣生物藝術社群成員,雙碩士畢業於國立陽明大學臨床牙醫學研究所以及實踐大學媒體傳達設計研究所,大學畢業於高雄醫學大學牙醫學系;具有牙醫師與視覺創作者雙重身分。除了視覺藝術的創作之外,同時也在進行生物藝術的創作與推廣,試圖拓展藝術與科學結合的可能性。他的作品主要專注於臨床醫學、人類身體以及性別研究等等領域,嘗試藉由創作去探索科學領域中的哲學問題,並藉此思考科技、人類個體和人類社會之間的關係。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 6

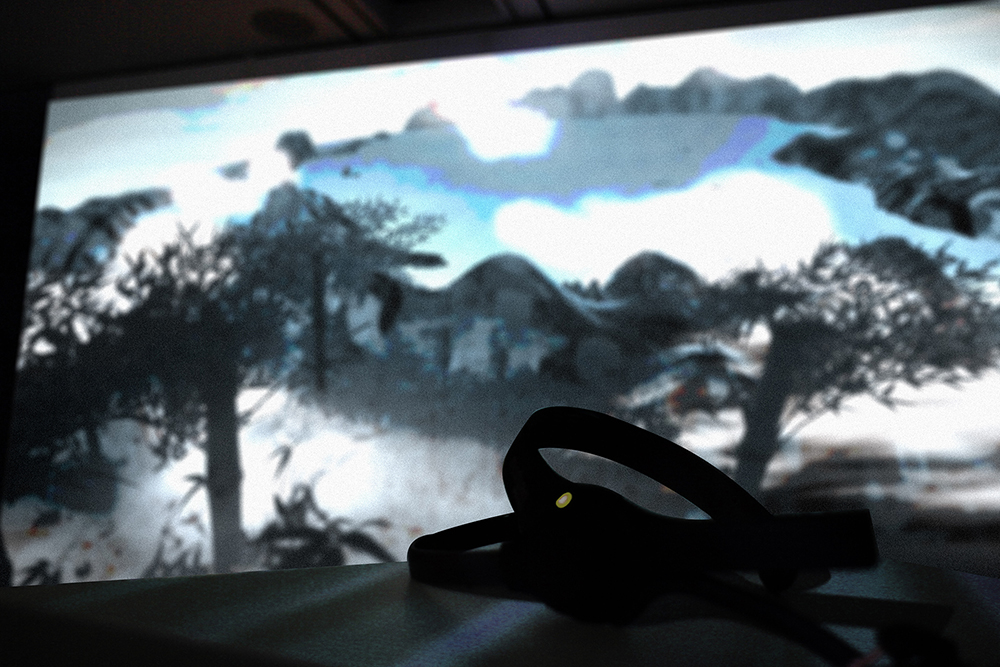

《遊迷》

遊迷

郭為芃、李家祥、鄭建文

–

2015

電腦主機、互動程式、腦波儀、互動聲響

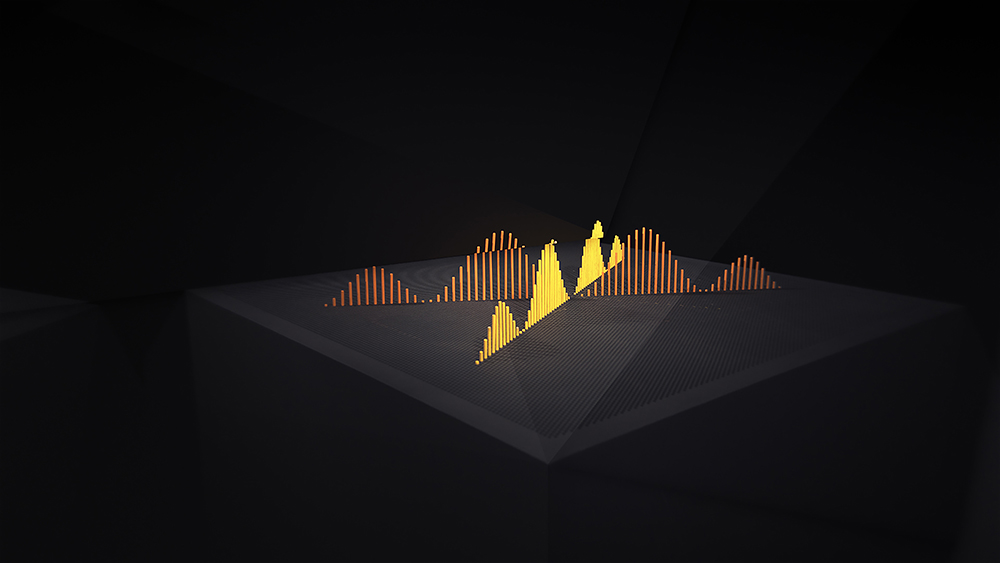

〈遊迷〉之創作理念,試著探討腦內想像的風景,裝置建構的奇特幻景,藉由腦波獨特的數據與變數驅動幻景的變化使腦部活動的具像化,猶如賽博空間的具像化,數位時代使賽博空間成為了可能,我們投入了大多數的時間在賽博空間與其他人流通資訊與知識,行動裝置的盛行與虛擬實境頭戴顯示器使我們離這個虛幻的空間更加的貼近,比起現實的環境我們更熟悉眼前連結賽博時空的工具應用,這些思緒直接的影響著我們的腦波,引以為傲的文明反而使人類離環境越來越遠,原用來接受自然頻率的五官被數位、人工的不協調頻率所吸引,甚至忘記原有的感覺,落入了無限循環的賽博空間而不自知。

藝術家介紹 6

郭為芃

國立台灣藝術大學新媒體藝術碩士班,專長於互動裝置、體感裝置及網頁程式,擅長使用各種感應器整合資料數據作為創作靈感,探討與省思人類科技與環境的交互關係,作品曾獲獎於放視大賞、全國跨域創新設計展演、新一代設計獎、全國學生專題等競賽。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 7

《鯊魚》

鯊魚

黃奕儒、黃翊愷

–

2015

機器裝置、互動程式、攝影機、紅外線感應器、數位聲音、電腦

〈鯊魚〉利用裝置拍攝觀眾的影像,並上傳與投影,挑動觀眾對於自己身體主權被切離感覺和對他人影像的品頭論足。 智慧型手機等有記錄影像功能的產品的普及,讓人們能隨時在抄寫資訊,並上傳雲端無止境的擴散,拍攝成了一種意識與權利的延伸,每個快門都是一把利刃,把時間切成細碎薄片,每個切面都是武斷的結果,用快門的利刃朝向他人,那種攝影的模式甚至可能產生一種認知的撕裂。 攝影的空間已不再只是被記錄的對象,拍照上傳透過手機只需要短短的幾秒鐘,影像被轉化為瞬間的劇場,一種於拍攝者、被拍者之間的矛盾關係所構造出的場景,人們對於自己身體的控制權,在一次次被拍攝上傳與分享逐漸喪失。

藝術家介紹 7

黃奕儒

1990年生於台灣高雄(國籍台灣),擅長視覺設計、影視合成與特效、攝影、互動裝置藝術、錄像藝術。 現就讀於國立台灣藝術大學多媒體動畫藝術學系新媒體藝術碩士班,國立高雄大學傳統工藝與創意設計學系畢業。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 8

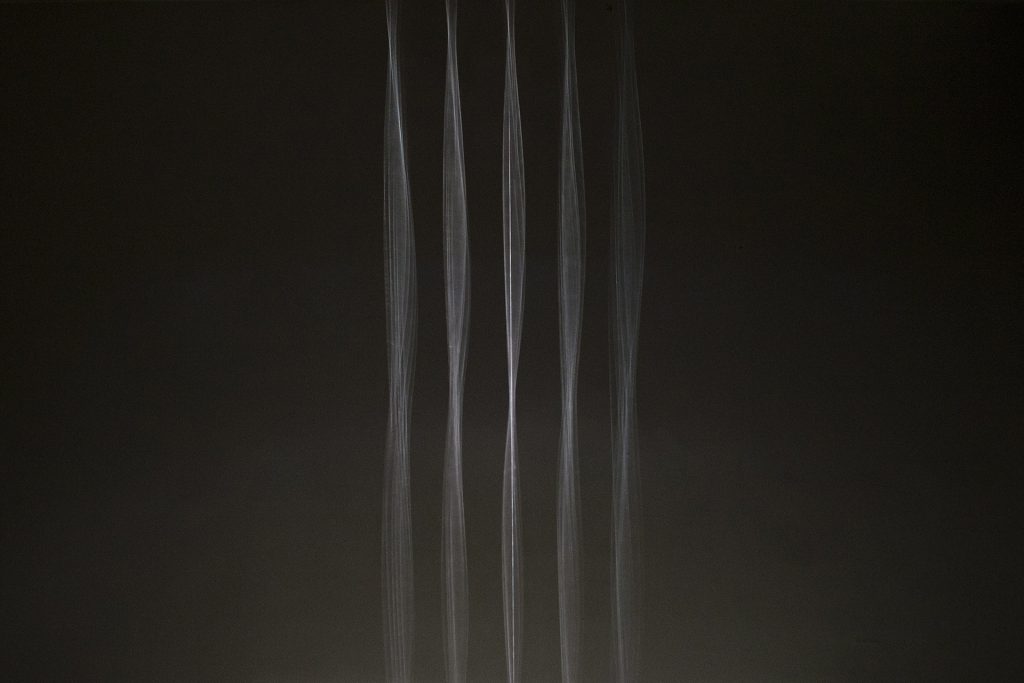

《困囿》

困囿

林書瑜

–

2015

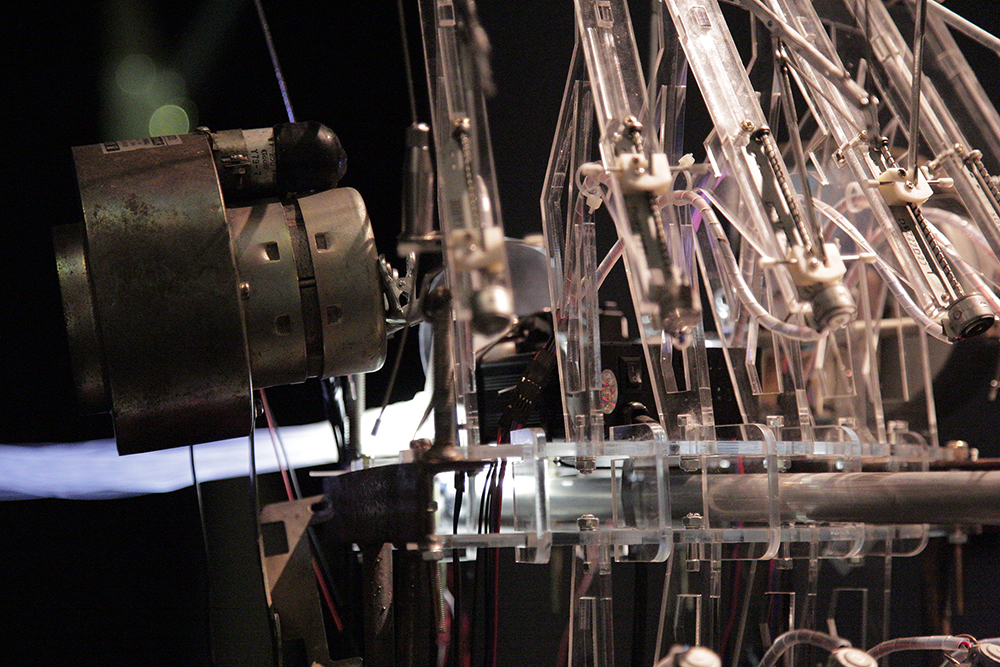

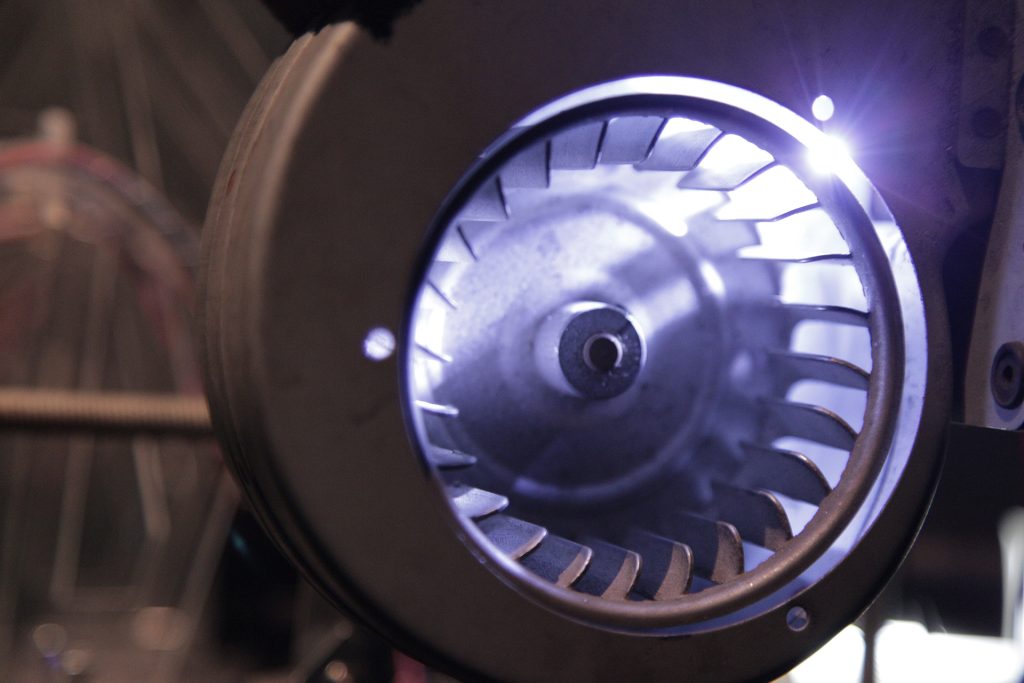

微控制器、機械馬達、棉線、壓克力

〈困囿〉為以「線」為主題的系列作品之一。線作為訊息傳遞與能量承載的媒介,從一端點發送,抵達另一端點後反彈,相向的能量干涉後疊加或抵消形成駐波。與大多數能量的傳遞狀態不同,這件作品中可見受困於線的兩端之間滯留的能量,並且在迅速震動之下遺留殘影。接收到外力訊息的線所產生的動態,將無形轉換成可視,提供觀者一種物質與情感、生活經驗的連結與想像。 在科技媒體發展過程中,軟硬體的便利性與可及性提升,人與物、人與人之間的距離和互動關係則需重新思考與再定義。藉由作品,呈現出現今溝通媒介與互動模式下,那些仍無法直接或流暢傳達的訊息,在內心與現實之間所形成的斷裂、掙扎與孤寂。

藝術家介紹 8

林書瑜

國立臺北科技大學光電工程系畢業,現就讀於國立臺北藝術大學新媒體藝術研究所。 作品常以自身經驗的體悟與感受為出發點,含有自然與科學現象的細緻觀察、社會議題與結構狀態的討論辯證,透過互動感測、機械動力裝置進行創作。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 9

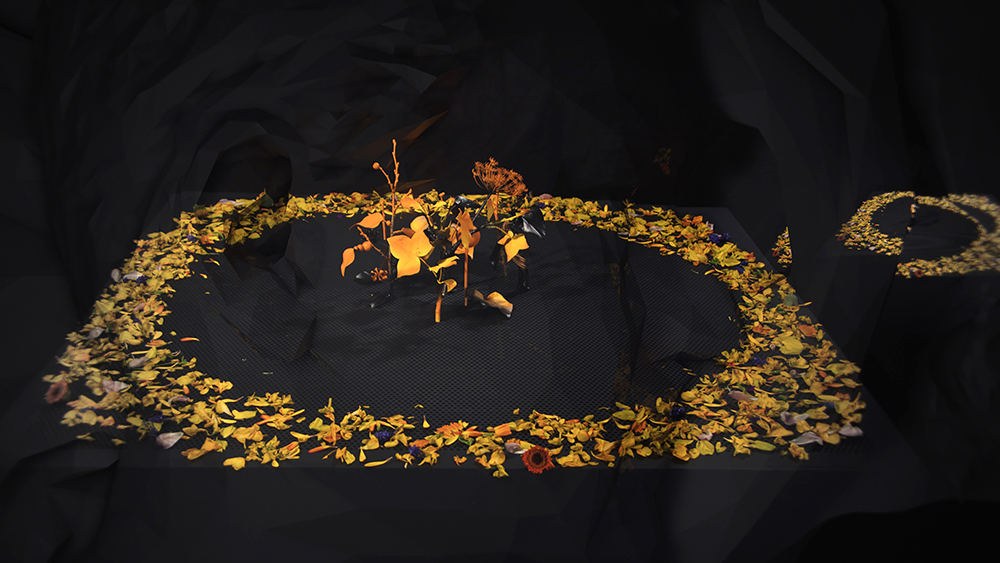

《轉生樹系列:集體》

轉生樹系列:集體

莊志維

–

2015

植物、機械馬達

2014年出國駐村創作,脫離了既有的生活空間,體驗到和台灣不同的季節風景,給了強烈的衝擊:自然萬物因為時間明顯的改變,規律地呈現變化,春、夏、秋、冬、夜晚、白天,重複的輪迴,而人類也以建構在數位科技的發展的方式上逐步成長,兩者以不同頻率卻規律的狀態共存,卻也彼此制約。

作品形式的呈現意義上,延續過往思考生物材料與科技人造媒材之間的關係,此次藉以魔幻的視覺語言,如馬奎斯在《百年孤寂》中提及:「東西自有它們的生命,只要喚醒它們的靈魂就行了。」隱晦的展現被控制的衰敗與重生。作品使用取自於自然環境的植物作為素材,因為使用活體材料,將在展覽中自然地呈現生命的變化,從鮮豔至凋零,對照於共存的冰冷科技機械媒材,以彷如1與0構成的數位世界中一種固定頻率運轉;在拉扯植物而產生的集體秩序的動作之間,反倒形成如有機生命般的狀態。最終,我們都被以集體催眠方式存在著。

藝術家介紹 9

莊志維

1986年生於台灣台中,畢業於臺北藝術大學新媒體藝術研究所和交通大學建築所。擅長光與空間╱互動裝置創作,並從自身對於生命的細微體驗轉化成創作,關注能量在人、物件、空間與環境場域之間流動的相互關係。也因藝術與建築雙重背景的學習經歷,近年來透過數位科技物件與自然生物材料的實驗,找尋在新媒體藝術與建築跨領域之間整合的可能性。

﹉﹉﹉

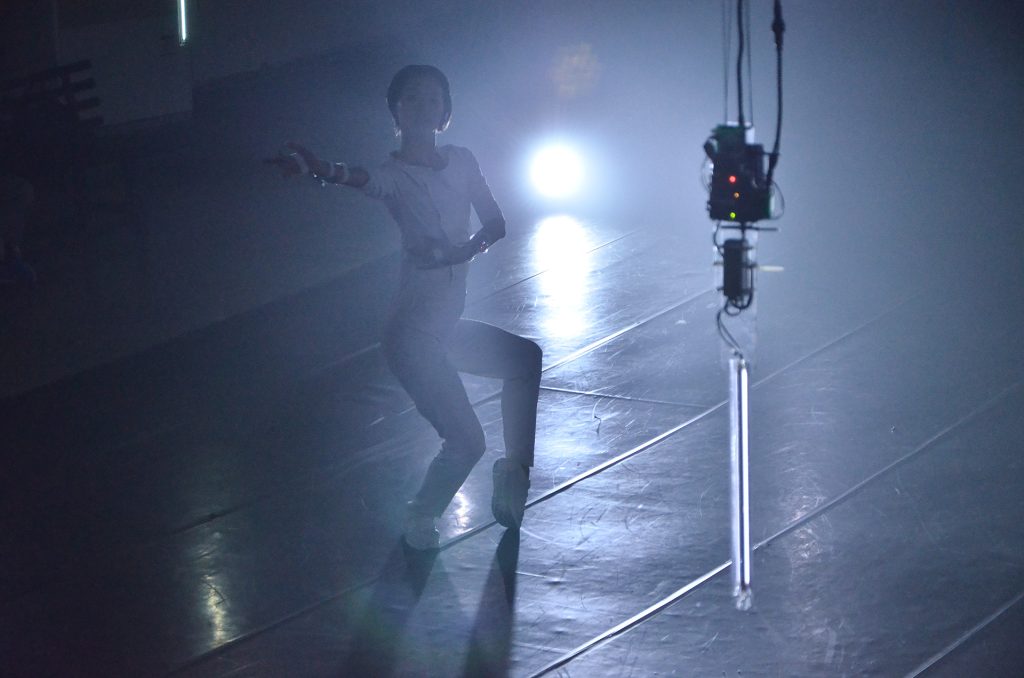

➮ 作品介紹 10

《2015城市聲身計畫》

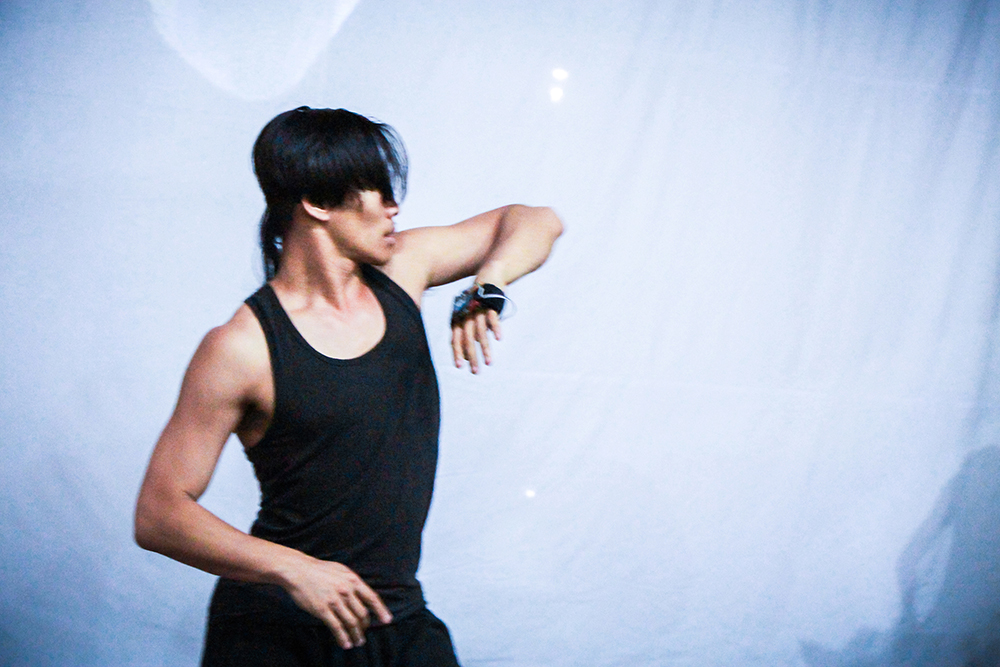

2015城市聲身計畫

羅文君、王連晟、李侑儀

–

2015

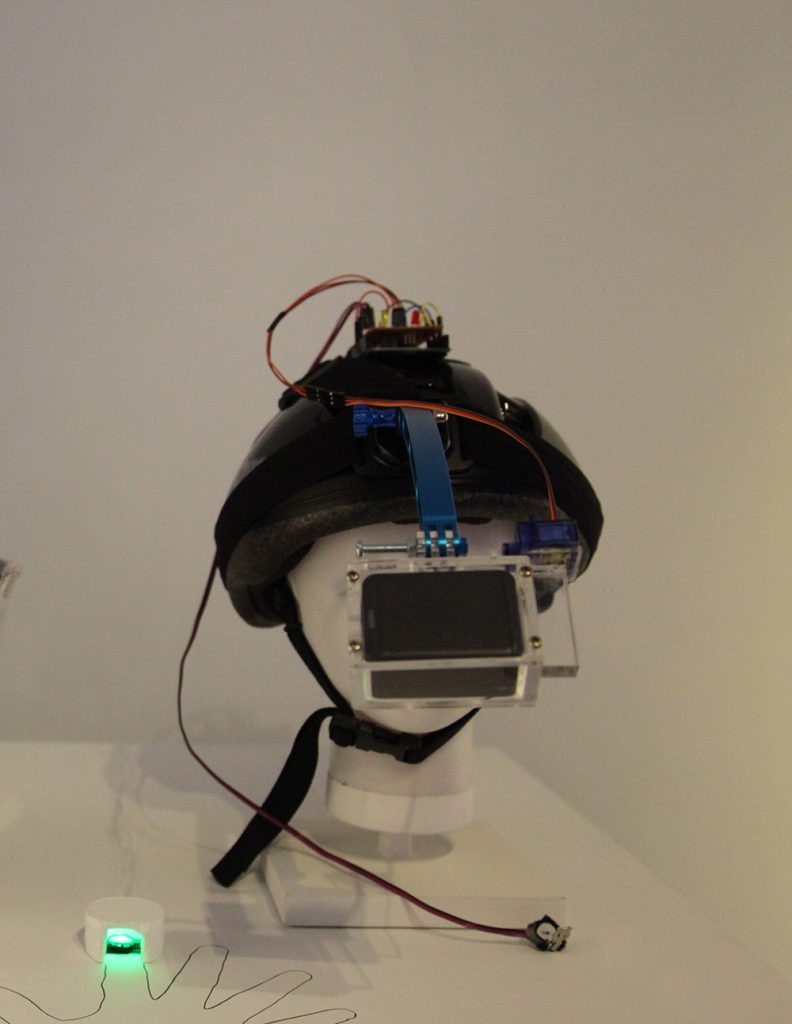

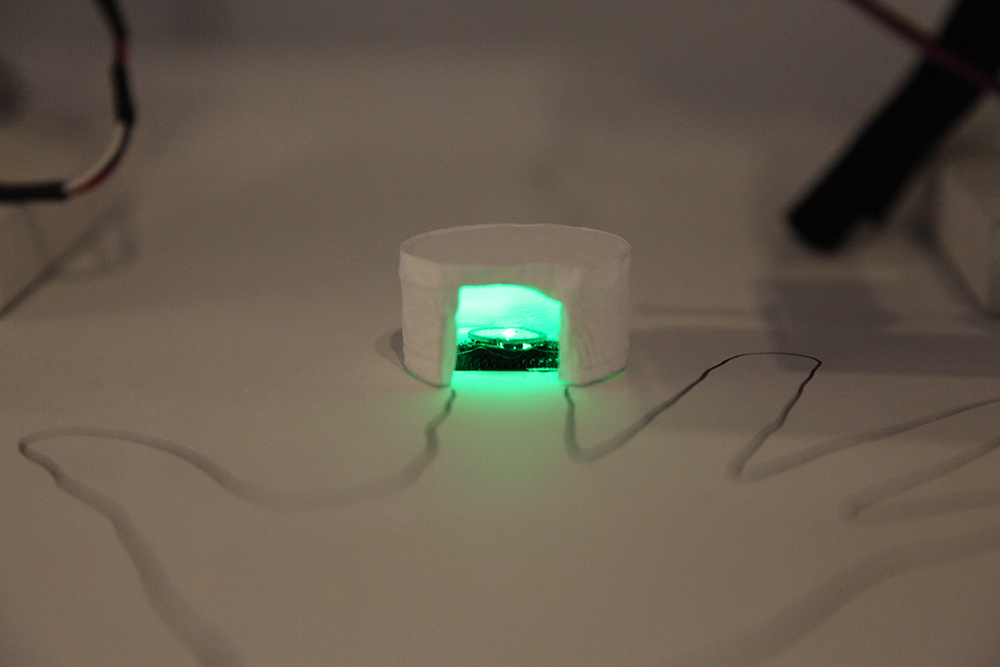

穿戴式偵測聲光裝置、舞蹈演出

浮島,神說: /光/ 就有了光── 從身體語言的感知追尋著都市日常境況的音聲光影,創世紀到烏托邦的寓言想像。 藉由特別製作的身體動態偵測的聲光互動穿戴式裝置,進一步與表演者自身對應現場的音場與光域的動作發展,彼此交互影響並循環轉化為聲音與光的複合式演出。

藝術家介紹 10

羅文君

從各種藝術形式的創作嘗試、文字語言的詩性書寫,到表演藝術領域探討身體與空間的對話,體認身體感知與建築元素的碰撞,跨界合創的經歷,進一步藉新媒體藝術的前端想像來實驗與觀察人與城市之間互動交織的關係。

王連晟

作品跨足於互動裝置和聲音表演。裝置常以數量的方式以達到一特異的身體感知。而聲音表演常以程式即時生成圖形搭配聲音演出。近年來致力於程式演算影像與聲音的契合。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 11

《入口╱入口》

入口╱入口

葉韋鉦

–

2014

壓克力、麥克風、電腦主機、舊五金、電子零件

電腦曾經被設計產生一些聲音,告訴我們他的狀態,如開機時所產生的蜂鳴器聲響或者是散熱所產生的風扇聲。電腦透過這些方式與我們互動溝通著,傳達著電腦本身直接的狀態,而在時代的更迭下,使用者習慣的變遷,這些有趣的聲音,猶如一種少數民族的語言,漸漸地消逝於我們的記憶之中。 對於近年電腦為了更符合使用者的使用需求,做了許多調整,不只讓使用者產生行為上形變,電腦之於我們的溝通語言也被所吞噬。 〈入口╱入口〉為作者記憶中電腦的構成物件,組合成一件渴望被餵食聲音資訊的拼裝怪獸,試圖咀嚼觀者所產生的聲音並給予回饋,藉以傳達對於逝去的人機互動語言所感到惋惜,也表達對於科技發展下,身體被資訊所吞噬和制約之感。

藝術家介紹 11

葉韋鉦

國立交通大學建築研究所數位設計組碩士,元智大學藝術與設計學士。自大學期間開始接觸數位製造與互動設計。進入研究所後,創作興趣延伸至仿生與群體互動。擅長於實體互動設計、參數式設計和實體互動裝置創作。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 12

《Machine Whispers 2015》

Machine Whispers 2015

吳宜曄

–

2015

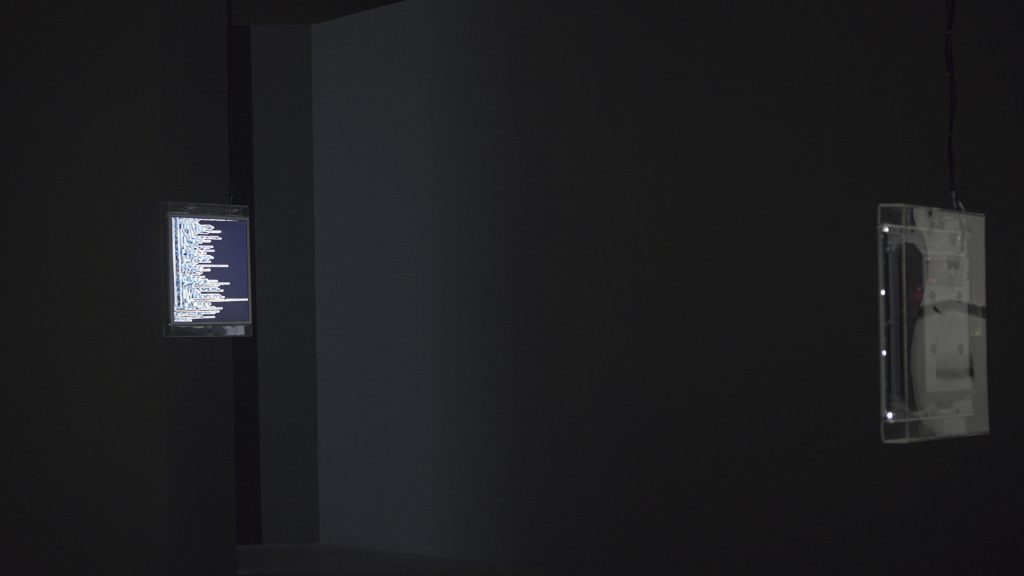

螢幕、攝影機、電腦、電源供應器、底板、其他

傳話遊戲是一個古老的多人遊戲,為從隊伍首端通過耳語傳達一句話至隊尾,通常遊戲結束時最初的那句話已經面目全非。這項無聊的實驗將由機器取代人類來完成,結果會是如何?

藝術家介紹 12

吳宜曄

1984年生於台灣台北。畢業於英國倫敦大學金匠學院,電腦藝術研究所碩士班。近期作品主要藉由電腦程式、影像、裝置、文字去嘗試碰觸屬於個人的感知狀態以及描繪個人與他著之間溝通的可能。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 13

《公民擠壓》

公民擠壓

詹嘉華、邱柏廷

–

2015

數位媒材、3D列印物、感壓墊、黑燈管

「黯黑中的發光╱聲體」

〈公民擠壓〉扮演一個載體,引導曾參與社會運動的公民們,回復到抗爭當下的身體記憶(姿勢),運用數位的方式紀錄與再現其抗爭的身體記憶,來作為面對社運的切入點,詮釋公民身體在社會運動中所扮演的角色,以及如何在像是壓迫的黯黑中,成為一個發聲╱光體。期望此作品作為一個契機,讓更多人重新檢視土地上的紛爭與衝突,正視公民運動的權利與義務,使之瞭解其社會運動的發聲,將成為暗黑中的一道光,照亮這片土地,然而人們越來越有權利爭取自己的權益,為這片土地留下一些共同記憶,讓後人可以依循的一段歷史的軌跡。

〈公民擠壓〉號召有參與任何社會運動的公民,透過用三維身體掃描與列印、聲音錄製參與作品;並以聲音混音及壓力感應配置,在展出當下利用觸覺讓人真切的感受到壓迫的互動裝置。

藝術家介紹 13

詹嘉華

獨立創作者,臺灣藝術大學多媒體藝術研究所畢業,作品多以「數位」與「身體」呼應為主軸,曾獲「第七屆法國安亙湖國際數位藝術節」視覺藝術類首獎、「德國奧登堡艾蒂羅絲媒體藝術中心」駐村、首爾表演藝術節參展、「PQ布拉格劇場設計四年展」參展、上海藝術節電子音樂週演出,並預計於2016年3月前往美國克理斯多夫藝術基金會駐村。

邱柏廷

評論家介紹

獨立策展人,長期關注台灣社會運動發展及國際情勢,喜好探索藝術作品中呈現的集體記憶與遺忘的保存,還有抗爭場域中作為政治表態的文化展演活動。2014 年舉辦的展覽有《鏡聽》(一月,於行者)、《淡水奧德賽》(五月,於淡水古蹟博物館,聯合策展)等,其中「身體」作為行動主體與被政治刻劃的載體之意象貫穿整個展覽脈絡。

﹉﹉﹉﹉

➢ 第六屆數位藝術表演獎

關於數位藝術表演徵選計畫

2009年第四屆台北數位藝術節中,由數位藝術基金會執行製作了一場混和數位影像、聲音、舞蹈的新媒體藝術演出「光怪」,成為開辦「數位藝術表演徵件計畫」(又稱數位藝術表演獎)的雛形前身。「光怪」的展演讓數位媒材不再是影音、動畫、網路社群等「創作表現手法之一」,而轉變成以主體的姿態擴展表演/視覺藝術的呈現與定義。次年開始,也正式招募融合「科技」與「表演」的演出計畫,開始了「第一屆數位藝術表演獎」。

自2011年後,更結盟廣藝基金會共同推動此獎項,奠定往後數位藝術表演獎形式上的骨幹與脈絡,以百萬製作費補助首獎作品,扶植培育新一代創作者去實踐跨域展演計畫;以新媒材與觀點重塑當代數位美學,期許將數位藝術與表演藝術推上更高一層的視野。

招募「第七屆數位藝術表演徵選計畫」即將於104年12月1日至105年1月31日,將秉持「實驗性」、「觀念性」與「藝術性」三原則進行招募,徵求深具企圖心的藝術創作團體演出計劃;以提出當代數位文化思維、發展新的美學語彙為目的,創造科技藝術表演更多的可能性。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 1

《未來馬戲團》

黃心健

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 2

《耦合世代》

邂逅成真

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 3

《RenderGhost》

CBMI

﹉﹉﹉﹉

➢ 第九屆數位藝術評論

➮夢遊者與漫遊者的相遇–電影展覽中的觀眾身體

王聖閎

➮流亡話語-無路可走而必須前行

林欣怡

➮亞陶的當代數位現身:HH《同步感染》

鄭芳婷

﹉﹉﹉﹉

➢ 第十屆李國鼎(K.T.)科技藝術獎十週年回顧展

歡慶K.T.科藝獎十週年!李故資政國鼎先生(K. T. Li)長期推動台灣的經濟發展,且致力於提倡科技與人文的結合,為紀念與表彰其成就,特舉辦「李國鼎科技與人文藝術創意競賽」,簡稱「K.T.科藝獎」(英文為K. T. Creativity Awards,同時寓有「國鼎」與「Knowledge Taiwan」的意義),希望以數位技術之創新應用於視覺藝術為重點,廣徵各大專院校師生參與競賽,共同為提升台灣的創意與創新活動而努力。

今年除展出本屆得獎作品外,特別從十年來數位動畫組及數位遊戲組的得獎作品中精選部分作回顧,互動科技藝術組則邀請歷屆得獎人展現新作。

﹉﹉﹉

➮ 互動科技藝術組

➮ 數位遊戲組

➮ 數位動畫組

﹉﹉﹉﹉

互動–本屆得獎

➮ 作品介紹 1

《關於風的自由》金獎

關於風的自由

張臻然

2015 金獎

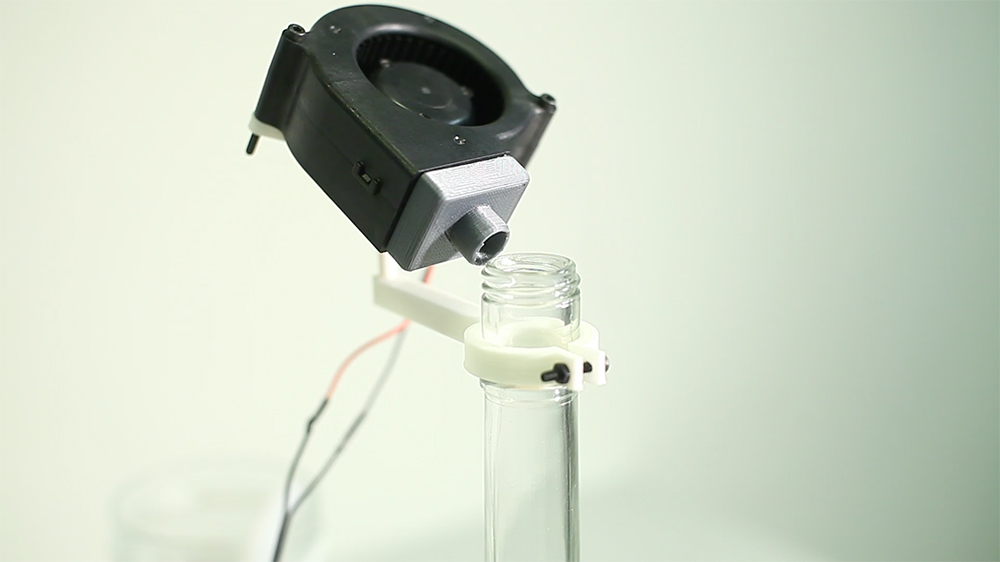

Arduino、靜音風扇、瓶子、3D列印、水

〈關於風的自由〉是《致我愛的盲女》系列作品的其中一件。故事說:啞巴愛上了盲女,然而啞巴不能說,盲女不能見,誰也無法表達那份愛意。《致我愛的盲女》是一封特別的情書。它是用聲音,用味道,用觸覺,用一切感官書寫的情書。啞巴想要用這個世界的一切來告訴盲女關於他愛她。〈關於風的自由〉利用了聲音來寫這封情書,發想來源於啞巴擁有的第一隻口琴,啞巴說它的聲音最接近風,是自由的聲音。

不管有意無意,當一個殘障人士在你面前,人們在潛意識裡多多少少你會給予一些同情。以最直接的情感來講,這種同情是不平等的。這個系列作品旨在嘗試如果人們用愛情的視角來切入殘障人士的感情世界的話,是否所給予的那種尊重和感動,會是最直接最平等的。

藝術家介紹 1

張臻然

台北實踐大學媒體傳達設計學系。作品以機構為基礎的多媒材裝置創作居多,嘗試著強調裝置的機構運作所帶來的趣味性。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 2

《十元拾秒》銀獎

十元拾秒

蔡康毅

2015 銀獎

Arduino、木板、馬達、共振喇叭

在一個熱鬧商場裏,曾經有幾台搖搖車,每天響過不停,搖搖車的聲音是商場的標誌。但因為大財團的續步加入,使得店鋪相繼倒閉,因此搖搖車也越來越少。商場是我長大的地方,每天待在商場的時間都比在家時間還要長,所以之前的商場對於我來說,留有不少感情。在這慢慢長大的我,懵然無知,直至某天醒來才發覺我所愛的地方其實正在慢慢的改變,被大財團所吞噬。對我來說,搖搖車是這個商場由盛轉衰的過程。

從前的小孩花十元玩搖搖車是因為好玩,從中感到快樂。而現在,我花十元是想拾回商場當初熱鬧的氣氛,可是昔日的熱鬧氣氛已經不可復返。搖搖車只剩下擺動的結構,商場熱鬧的聲音氣氛也變得模糊,代表著大財團對小商戶欺壓的結果,再也回不去從前。

藝術家介紹 2

蔡康毅

實踐大學媒體傳達設計學系創新媒體設計組。作品多以互動裝置與裝置藝術為主。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 3

《刻意非刻意》銅獎

刻意非刻意-自拍

陳姿吟

2015 銅獎

Arduino、運動攝影機、數位影像

「自拍」,一個自我紀錄的動作,而初衷是為了保存一個真實紀念性的時刻。在科技的變遷,人們對於攝影越來越容易取得,相對鏡頭與人關係也變得薄弱,許多人並非紀錄了真實,只是拍下一個迎合別人好分享的照片。

今日的社會型態與科技演化,使得社群平臺盛行,讓我們在意他人的眼光遠大於自身感受,大家漸漸的走向偽裝的模式,呈現了相同的樣貌,進而忘卻了許多事物的讓人心感動的初衷。

而此作品從照相的根本意義,試圖喚醒大家對於自我真實的看重,明白即使再怎麼偽裝,都不會比真心有感受時來的真實、來的動人。

一個經由無意識之下的捕捉,「由外而內」的自身觀察,用簡單的感測控制,讓心跳的頻率變成瞬間快門的啟動器,無法預測的當下,藉由瞬間的捕捉,去發現人與相機之間最真誠的狀態。

藝術家介紹 3

陳姿吟

國立臺北藝術大學新媒體藝術學系碩士班,主修互動藝術。 作品創作靈感多來自平日生活的微觀,探討人文在科技的衝撞之下的影響,喜好行為或是電子媒材的創作。 2012年經濟部商業司智慧辨識服務推動計畫佳作,作品〈自行設計功能的智慧型眼鏡概念片〉。 2014年府中15新北市動畫故事館,《超N-作為一種超驗的實踐》展出

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 4

《讀心樹》技術創新獎

讀心樹

李姿瑩、賴威漢、謝侑澂、黃于真

2015 技術創新獎

腦波儀、數位影像

腦波互動裝置〈讀心樹〉,以尋找產生多巴胺(Dopamine)的方法幫助刺激創意思考出發,營造了以大自然為概念的環境下放鬆身心,管內中的流水帶著細微泡沫象徵放鬆之後的思緒正源源不絕地灌溉著「讀心樹」並且能使旁觀者產生視覺上的互動,影像從天氣變化到樹苗階段性的成長過程,代表腦波儀所偵測到的Alpha波與Meditation值正不斷地攀升。動畫利用短焦投影在霧面壓克力版,腦波儀偵測Low Alpha波與Meditatio值並判斷是否處在放鬆狀態,以Arduino UNO帶動沉水馬達抽取淡藍色泡沫水不斷循環。

放鬆來自於舒適感是我們的理念,參考日產車的觀賞視角與柔軟微陷入的沙發椅,在音樂的選擇上有鳥鳴流水森林音效與古典音樂,並配上日光暖暖的森林動畫最為開頭,當進入雨天時,震耳的雷鳴不斷激起大腦意識,閉上眼去細聽雷鳴中的鳥鳴和放鬆身軀如種子般陷入雨中軟泥,意識也跟著淡薄起來。

藝術家介紹 4

李姿瑩、賴威漢、謝侑澂、黃于真

國立臺北科技大學互動設計系,大一期末成果展作品。我們將每個組員的才能發揮到淋漓盡致:動畫製作、裝置建築、程式設計等。作品主要透過腦波儀將無機的互動裝置賦予生命動力,發揮互動設計的精神,將程式作為人與設計之間的橋樑,使得大腦的部分狀態得以明確具象化,感受大腦的奧妙和無限可能性。 2015年第一屆IYLIC國際青年領袖創意高峰會金牌、首獎、評審特別獎。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 5

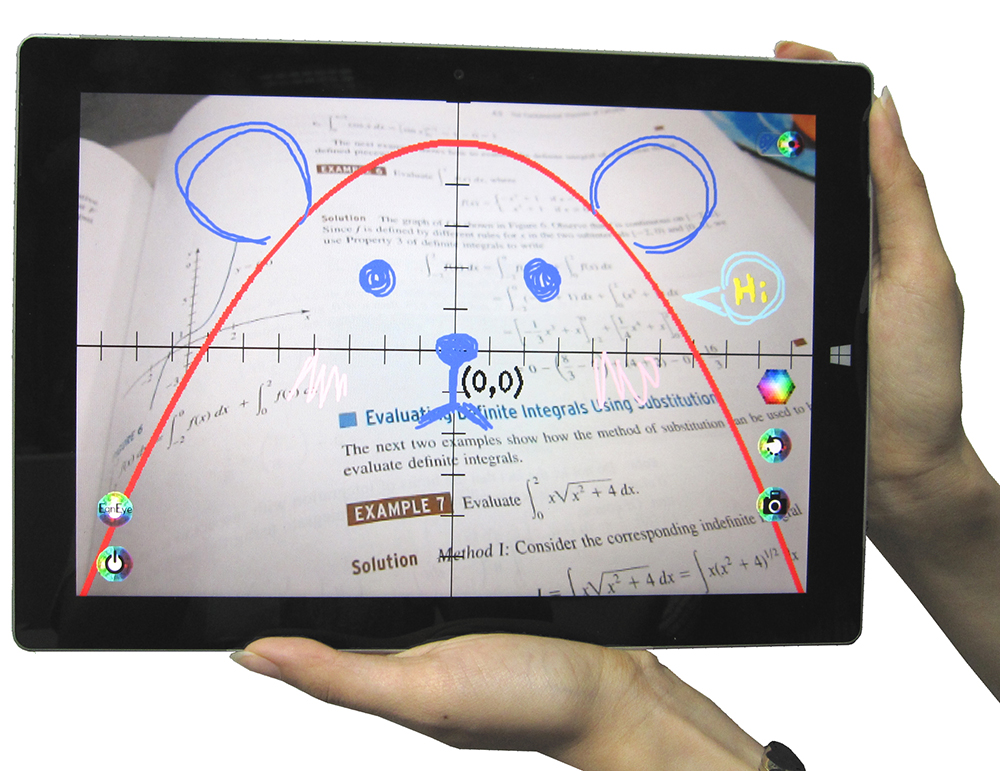

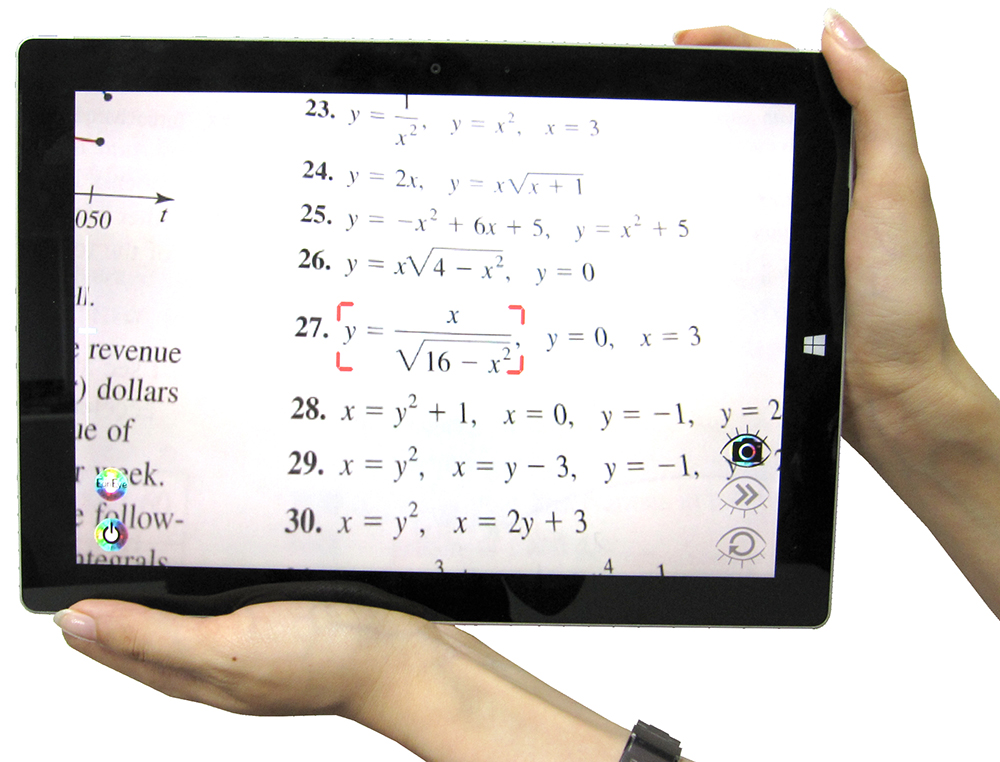

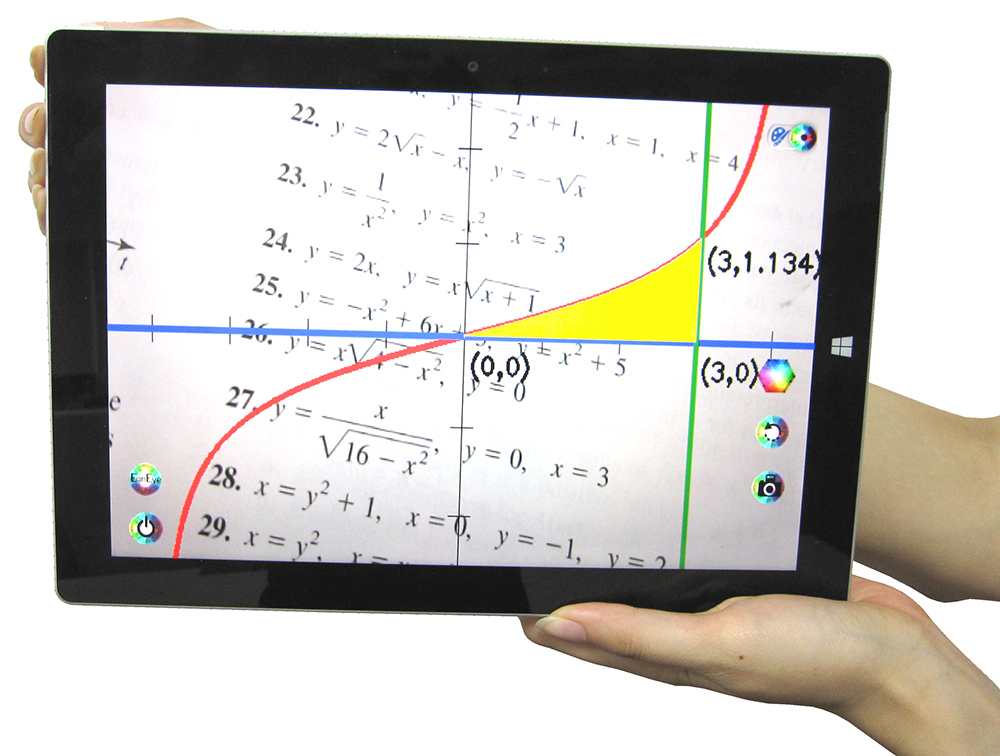

《EqnEye》科普特別獎

EqnEye

王俊堯、曾敬允、陳漢源、陳靖樺、廖允暄

2015 科普特別獎

Arduino、木板、馬達、共振喇叭

在高中數學與大學微積分課程學習到平面及空間幾何概念都是相當重要的環節,對於理解代數方程式、函數關係、區域面積等內容來說,更是不可或缺。因此,本團隊基於擴增實境技術,開發出互動及娛樂性兼具的學習系統〈EqnEye〉,透過影像擷取裝置捕捉數學方程式的圖像,在自動辨識其數學意涵、經過數值運算後,將對應的曲線圖形、交點以及所圍成的封閉區域顯示在螢幕上。

〈EqnEye〉結合文字、數學及視覺三者創造的共感體驗,讓使用者透過與〈EqnEye〉的互動,將原本枯燥乏味的數學方程式,轉換成視覺化的曲線圖形,更能在圖形上添加自己的想像元素,會發現不一樣的數學角度,可帶給學習方程式的互動性及娛樂性,除了能提高學習興趣、協助學習之外,也能做為輔助教學的利器。

藝術家介紹 5

王俊堯、曾敬允、陳漢源、陳靖樺、廖允暄

團隊來自逢甲大學應用數學系。 成員們的研究興趣在互動科技、電腦視覺以及3D列印等技術。此次是團隊成軍以首次參加大型競賽,在系上師生們的支持下,成員們秉持著熱忱,克服許多困難,開發出實用且有趣的學習系統。

﹉﹉﹉﹉

互動–歷年精選

➮ 作品介紹 1

《Unheeded Advice 2015》

Unheeded Advice 2015

曾靖越(2008金獎)、郭傑恩

2015

電腦、Arduino電路板、直流風扇

網際網路是一種介面與通道,使用者藉此自由流通知識與訊息,造就了當代前所未有的資訊應用榮景。但是伴隨科技進步,巨量的資訊有著太多不同的新方式去流通,在資訊過多且混亂的狀況之下,現代人們常常對於龐大訊息感到麻痺,且就「數位資料」的本質內容來說,資訊是否就僅僅只是本身圖文所要傳遞內容而已?抑或我們可以用另一種角度去解讀成堆的資料?

本作品以數位資料可自由傳輸,並會著不同介面呈現不同樣貌的可塑性為出發點,透過網路下載新聞訊息,將其關聯化、量化,再藉由程式轉化型態輸出於實體介面。實體介面是以視覺、觸覺來感受的輸出裝置,且資訊的量會影輸出介面的運作呈現。作者期望在傳統的視覺呈現之外,提供一個可能的方向讓觀眾以全然不同的方式,來感受數位世界的另一種脈動,同時思考新聞、環境、媒體與自身的關係。

照片拍攝者:顏翠萱

藝術家介紹 1

曾靖越

曾靖越畢業於國立台灣藝術大學多媒體動畫藝術研究所,曾任工業技術研究院資訊中心多媒體設計師、頑石創意互動設計組組長,2012台北數位藝術中心《身體/介面》數位藝術展策展人,2014台灣科學教育館《蟲聲幻影》數位藝術特展協同策展人。創作作品曾入選台北數位藝術獎、榮獲李國鼎科技藝術獎首獎,2008年與2015年更分別獲邀至上海國際電子藝術節,以及南京德基廣場參展。目前擔任中國科技大學數媒系專任教師,與創意設計中心新媒體應用實驗室主持人。

郭傑恩(3D美術設計)

目前為中國科技大學數媒系四年級學生,擅長運用3D元素進行視覺設計。曾於2014年新竹縣政府喜閱節運用Projection Mapping手法進行展示設計,以及擔任數媒系100級畢業展主視覺影片主設計師。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 2

《未實境》

未實境

葛如鈞(2007至2010金獎…等)、羅盛嘉、施映如、寶博士實驗室

2015

電腦、Arduino電路板、直流風扇

〈未實境〉是作者回顧過去作品,加諸當前對未來科技、影像工程、穿戴技術等趨勢,加以演化示現 – 以實化虛,以虛化實,又以實觀虛的呈現。透過虛擬實境技術,呈現一個未知實境的探索與某種生命形式的轉化。

藝術家介紹 2

葛如鈞

曾獲K.T.科藝獎 2007年網路藝術組銀獎、2008年互動科技藝術組金獎、2009年互動科技藝術組 技術創新獎、2010年互動科技藝術組佳作。取得2014年國科會博士後獎助,任日本慶応大學媒體設計研究所博士後研究員;其後成為第一個台灣人獲選進入由 Google 與美國太空總署 NASA 共同創辦之奇點大學(Singularity University)就讀並結業。現正協助 Memora.Luna360 人工智能全景相機計畫,將於今年底上線群募,並於2016年第二季發售。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 3

《微笑佛》

微笑佛

imLab@NTU:洪一平、林經堯(2008銀獎)、羅禾淋

2014

互動式裝置藝術

「微笑……世界也會對你微笑。」

作品〈微笑佛〉為一大型互動裝置,創作緣由為有感於現今人們常在自己的周遭築起一道道的牆,但一個簡單的微笑就有可能可以喚醒我們心中的佛性並拆毀這些牆。

此互動裝置顯示一個二維陣列的動態肖像,等待觀者的微笑。瞥見觀者的微笑之後,此互動顯示牆會將觀者的微笑投射到其所注視的肖像,接著引發所有其他肖像的注視與微笑─微笑具有感染力,而且會傳播出去。

為了實現觀者與顯示牆之間的自然互動,作品整合多項最新的影像處理與分析技術,包括人臉偵測、微笑偵測、影像形變、人臉辨識、與注意力估測。

請坐到互動牆前感受一下你內在佛性的微笑以及其感染力!當你見到你內在的佛性,你也將見到所有眾生的佛性,相信應可為前來參與藝術節的當代藝術愛好人士帶來不同的感受。

藝術家介紹 3

洪一平

洪一平目前是國立台灣大學資訊網路與多媒體研究所的專任教授,帶領imLab實驗室從事人機互動、影像處理的研究。他曾擔任中央研究院資訊科學研究所的副所長,以及台灣大學資訊網路與多媒體研究所的所長。他曾參與多個科技藝術展覽,如《2014 Ars Electronica》、《2015 CLICK Festival》等,同時也曾主持多項數位典藏計劃,與國立故宮博物院、敦煌研究院等機構共同合作。

imLab實驗室成員林經堯為K.T.科藝獎2008年互動科技藝術組的銀獎得主。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 4

《躍界海精靈》

躍界海精靈

FBI Lab:林世昌(2009金獎)、蔡奇宏(2013金獎)、黃裕雄(2006科技創新獎)、許素朱

2015

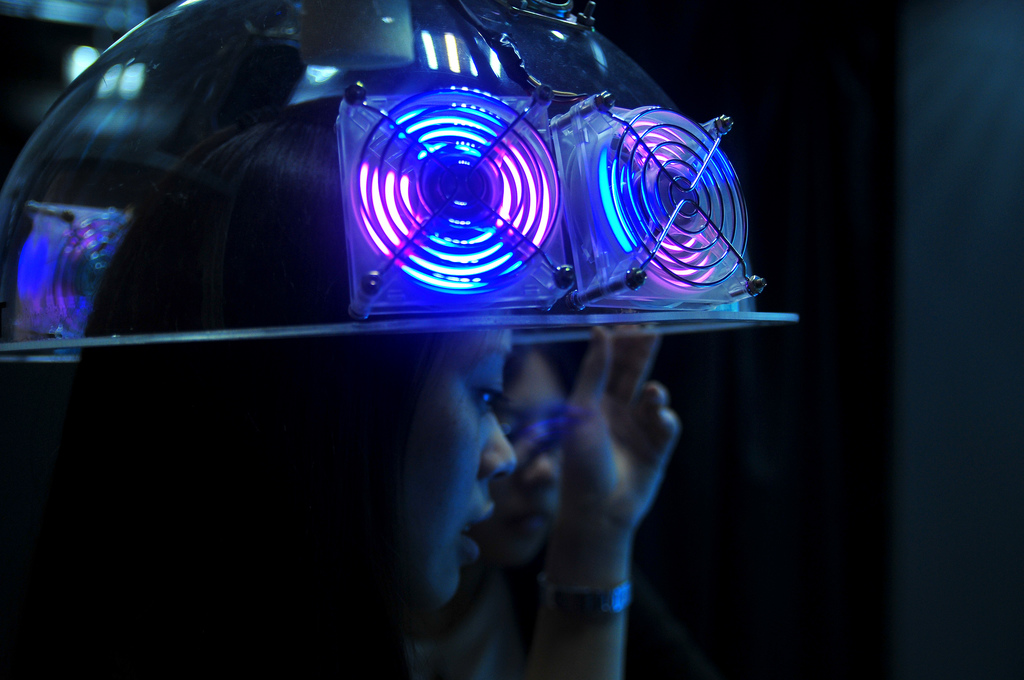

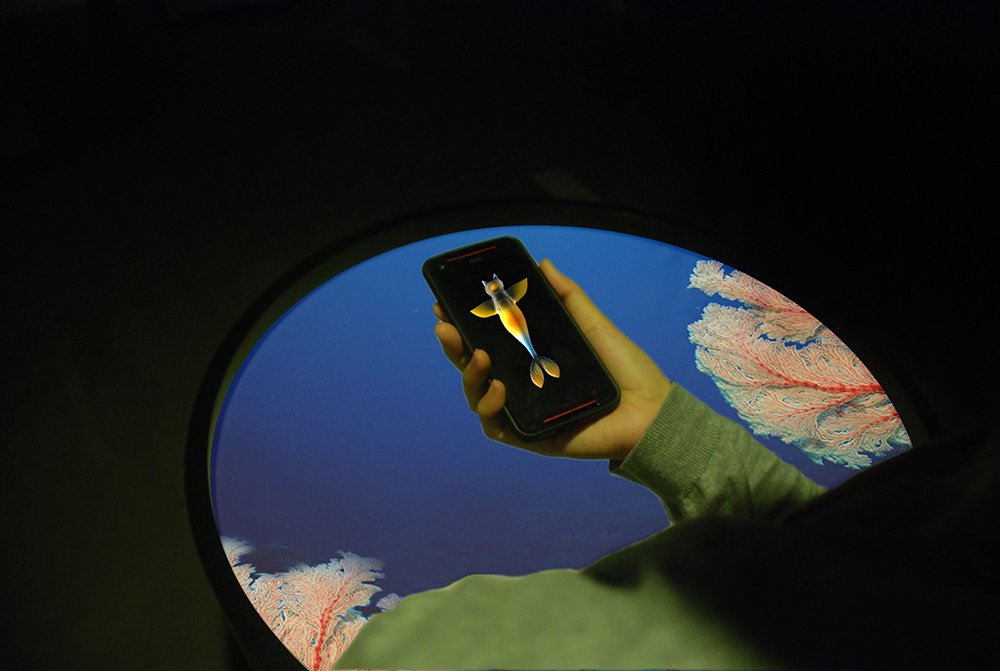

Arduino、電容與電子模組、數位影像、水缸裝置、智慧型手機

〈躍界海精靈〉是一件跨越虛擬與現實的互動科技藝術作品,主要讓觀者使用手機能自然地在真實空間中撈取並收集虛擬物件至手機中,亦可讓虛擬物件能悠游自在的穿梭在不同媒介(界)中。

作品裝置造型主要是一個直徑120公分、高80公分的木製水缸,缸面以正投影的方式呈現海精靈與水的影像內容,缸面呈現水平如鏡、海精靈悠遊於水中的意象。透過缸面底部的非接觸電容的互動感測系統,觀者可多人同時用手擾動缸面的水波漣漪;同時,結合以智慧手機作為可觸握行動媒介(Tangible mobile interface)的運用,觀者可使用已安裝我們開發的APP智慧手機,從真實的水缸中把海精靈撈起,跨界躍越至觀者的智慧手機,亦可將手機中的海精靈倒回水缸中,呈現在虛擬意象與真實感知之間的跨媒介互動體驗。

※本作品展覽期間於臺北藝術大學藝文生態館五樓展出。

藝術家介紹 4

林世昌

曾獲2009年K.T.科藝獎互動科技藝術組金獎。

蔡奇宏

曾獲2013年K.T.科藝獎互動科技藝術組金獎。

黃裕雄

曾獲2006年K.T.科藝獎數位遊戲組科技創新獎。

許素朱

國立臺北藝術大學電影與新媒體學院院長。

﹉﹉﹉﹉

遊戲–本屆得獎

➮ 作品介紹 1

《殺戮世界》金獎

殺戮世界

邱顯熙、葉繁晟、蔡鎧陽、蔡旻叡、許子珩

2015 金獎

Unity4, Autodesk 2012 ,3D Max, Maya, Sonar X2

〈殺戮世界〉是一款建構在虛擬的未來科幻背景下的MOBA多人連線英雄競技類型遊戲。遊戲內容主要描述在世界大戰之後,經濟與軍事獨裁專制的政府組織「黑衛軍」,以及另一個為了自由和平採取激烈報復手段的叛軍組織「北極星軍隊」彼此抗衡的故事。 兩大陣營的角色在戰役中互相對抗或合作,而英雄正是玩家在戰場中的化身,也就是玩家必須和其他操控英雄的玩家彼此溝通協調合作,來對抗敵方的玩家或AI,進而獲得勝利。

我們想嘗試在傳統的DOTA遊戲中加入3D動作的要素,並以動作遊戲的方式進行遊戲,增加其中的趣味性。玩家所選擇的英雄皆有不同的特性與技能,英雄的動作技巧反應、準心方向攻擊障礙物的設計及地形高低落差皆是增加遊戲的困難度與樂趣,讓玩家能直接體驗對戰快感。本遊戲會陸續增加新英雄來增加遊戲的多樣性,預計開發6名,目前完成3位。

藝術家介紹 1

邱顯熙、葉繁晟、蔡鎧陽、蔡旻叡、許子珩

台北海洋技術學院,主修數位遊戲動畫設計系。喜歡嘗試作與眾不同的遊戲,希望能作出遊戲的無限可能性。2015年金典新秀設計獎、特別廠商贊助獎、大東山珠寶希望特別獎。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 2

《幻零[Mr.亞特篇]》銀獎

幻零[Mr.亞特篇]

蔡孟錡、周旻毅、蘇之宏、楊欽宇、王心岳、闕帝強、鄭翔元

2014,2015 銀獎

九大地下入口說、Unity4.5、遊戲魂

以《九大地下入口說》做為遊戲內容發想,融合無雙與獨創雙武連段,以一對多爽快打擊感之單人冒險,透過擊殺怪物可收集能量,當有足夠能量即可發動該角色終結技。

挖掘物黃金書記載九大地心入口,原有九種民族守護,並且這些民族各有一把利用地球核心力量Atomic theory 製造而成的武器,這些武器可以斬殺違約者,而這九把武器持有者必須為混血兒;其中一個民族「亞利安民族」被稱之最接近核心的掌管者,他們是各地傳說鬼怪們與人類的溝通者,亞利安民族認為人類與妖怪們並不能生存於在同個世界,因而協議利用自己的高科技打造地底世界,一來讓鬼怪守護地心能源,二來人類也能安心生活。

當地球資源耗盡,人們為了取得更多的資源發展與技術,再次深入九大地心遺跡探索資源,然而這些更深入的探索,觸犯了世世代代人類與曾在各地傳說的鬼怪協議,一夜之間佔領了地球表面所有國家,人類因而被迫自保形成小規模國家據點。

藝術家介紹 2

蔡孟錡、周旻毅、蘇之宏、楊欽宇、王心岳、闕帝強、鄭翔元

台北海洋技術學院數位遊戲與動畫設計系。2015年新一代設計展金點新秀贊助特別獎入圍。

蔡孟錡

擔任企劃,擁有開發遊戲介面與精緻 3D 場景的實務能力。

周旻毅

遊戲企畫中擔當人物角色、怪物相關設計。

蘇之宏

擅長角色建模與動作。

楊欽宇

擔任美術,喜歡嘗試不同風格角色設定與3D動作製作。

王心岳

音樂設計。

闕帝強

主修程式設計,專研遊戲設計構思與概念。

鄭翔元

行政支援。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 3

《遠古神話》銅獎

遠古神話

林育弘、湯睿誠、邱政憲、陳昱睿、吳俊明

2015 銅獎

虛幻引擎4

千年之前,因為「封神」與「操傀術」的出現,讓瀆信者與尊聖者兩大陣營發起了一場足以毀滅文明的戰爭。為了平息這場滅世之戰,尊聖者的領導者「天尊」作出了一個決定,將遠古時期神族「女媧」用五行晶所提煉,補天剩下的神石「五色石」封印解開,卻沒想到解開封印所帶來的卻是將一切消除的「天罰」。

沒有力量的人們死去,遠古的技術與知識不斷的消逝。活下的來人,成為了無法使用任何靈能卻不老不死的「眷族」,而這些眷族決定將這一切爭鬥的原因:「靈能」、「靈格石」和「傀」的知識永遠的隱藏起來。

千年之後,無法忍耐時間枷鎖禁錮的眷族們,再次將「五色石」的封印解開,是否能夠讓這如同詛咒一般的命運枷鎖解除呢?遠古兵器「神傀・黑羅剎」就這樣從千年的沈睡中,因為「操傀術」再次被喚醒。而在千年之前,深愛著尊聖者領導者天尊的半神少女「荷音」,也因為這份瘋狂從沈睡之中再次甦醒。

藝術家介紹 3

玄武工作室

玄武工作室,2015年由五位銘傳數位媒體設計學系學生成立的獨立遊戲工作室。

2015年新一代設計展遊戲類入圍、4C數位創作競賽遊戲類銅獎。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 4

《機控全城》技術創新獎

機控全城

田曜銜、黃建豪、涂翊郡、謝承璋

2015 技術創新獎

電腦、3D數位遊戲

〈機控全城〉是一款動作冒險解謎遊戲,人類以大地之母的形象創造了管理城市的機器人-蓋亞,然而在啟動的同時蓋亞卻失控了,身為蓋亞創造工程師之女的緹娜,在自家門前的街道醒來,主要的記憶都喪失了,殘存的記憶告訴自己需要去阻止蓋亞的失控與破壞。

遊戲中最主要呈現的即為機器與人之間的關係,主角要對抗的是機器人的控制中心「蓋亞」,然而與主角並肩作戰的也是一隻小機器人,人類其實已經離不開大量需要機械的生活,反映我們現下的生活。

希望藉由我們的遊戲讓玩家重新思考機械與我們之間的關係,也提供暢快的動作遊戲讓玩家可以體驗遊戲帶來的快感與樂趣。

本遊戲特色:

(一)玩家需要同時兼具攻擊、探險、解謎三種面向玩本遊戲。

(二)武器與場景相輔相成,來達到解謎效果。

(三)玩家需要在機器人與角色間互相切換,尋找在場景中遺失的線索。

(四)遊戲中出現的文字、語音對話、動畫將使玩家更融入遊戲其中。

(五)最後玩家作出的選擇會有分歧的兩種結局。

藝術家介紹 4

田曜銜、黃建豪、涂翊郡、謝承璋

世新大學主修數位多媒體遊戲設計。本作品為學生作品極限,力求突破學生作品的框架而製作。2015年放視大賞樂陞科技美術創意獎優勝、放視大賞廠商指定題鈊象電子銀獎、放視大賞遊戲類PC遊戲創作類銀獎、4C數位創作競賽遊戲類入圍。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 5

《白堊世》科普特別獎

白堊世

嚴堯瀚、蔡慈育、鄒元媛、林佩樺、鄭琪馨、楊凱堤

2015 科普特別獎

頭戴式顯示器、紅外線手勢感測器

〈白堊世〉是個結合Oculus虛擬實境和Leap Motion手勢偵測的VR遊戲。

地質考古學家曼特爾,出外考古時誤入時空裂縫而捲入白堊世紀。他須在時限內確保安全於叢林搜集足夠恐龍底片來考證恐龍物種,否則將無法承受高密度氧氣濃度而導致遊戲結束,同時也要逃離恐龍視線確保安全,他該如何面對危險完成挑戰呢?

恐龍,是一個與我們身處不同時空,卻一直是人類極有興趣且大量研究的生物,從古至今,人類透過考古、地質研究來認識恐龍時代,而今多種的相關產品、電視電影等,皆抓準了大眾的口味,將恐龍的神秘姿態呈現在大家眼前,大家是否曾想過有一天,我們能夠和恐龍面對面互動呢?

〈白堊世〉的誕生,透過Oculus虛擬實境的頭戴式裝置和Leap Motion手勢偵測,一場與恐龍的互動饗宴將呈現於大眾面前。

藝術家介紹 5

嚴堯瀚、蔡慈育、鄒元媛、林佩樺、鄭琪馨、楊凱堤

2015年放視大賞跨領域組優選。2015年受邀參加《上海China Joy中國國際數碼互動娛樂展覽會》、《Digital Taipei國際數位內容交流會》。

﹉﹉﹉﹉

遊戲–歷年精選

➮ 作品介紹 1

《復甦者》

復甦者

林家齊、劉崇邦、鄭惠姍、蔡榮恩、林加和、陳俊良、蕭裕璋、賴彥丰

2008 金獎

遊戲程式、電腦、64位元Windows、Virtools平台

2096年的世紀之末,環境的破壞、溫室效應、海平面上升等問題日益嚴重,爆發了戰爭與疾病,人類幾近滅絕,生化武器與核子武器的輻射汙染,也使得殘存的人類無法生存,而此時,地球上出現了數以萬計的的蟲族部落,以迅雷不及掩耳的速度入侵了人類的各大重要城市,更使得人類的生存加倍困難。

玩家在遊戲中將扮演末世代的人類,為了種族的繁衍,在巨大的地下實驗室中,不斷的嘗試多種方式,最終研發出抽取靈魂的方法,一種藉由靈魂轉換器-Soul Capture,將其靈魂導入機械中以新型態機械生物的狀態活下去,並要與地表上的蟲族為了生存而爭戰。

遊戲以自由、組合、互動為三大理念,藉由能夠自由編輯的動作系統與充滿變化的裝備系統,互相搭配產生多元應用,來讓玩家們思考解決當前所碰到的難題。配合關卡的互動設計來完成任務目標,讓玩家從中獲取成就感,並且經由豐富的場景設計讓玩家體驗到遊戲的組合樂趣。

藝術家介紹 1

林家齊、劉崇邦、鄭惠姍、蔡榮恩、林加和、陳俊良、蕭裕璋、賴彥丰

世新大學數位多媒體設計學系。2008年大中華VR盟主選抜賽遊戲開發組冠軍、K.T科藝獎數位遊戲組金獎、4C數位創作競賽遊戲創作PC組大會金獎、智冠贊助獎、數位優勢競賽數位遊戲學會獎。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 2

《米加加》

米加加

陳毅魁、詹亞致、賴梅芳、胡姍姍

2010 金獎

電腦、數位遊戲

〈米加加〉是由銘傳大學「Megaga部落」團隊製作而成的一款PC動作遊戲。其目的是製作出輕鬆簡單、容易上手的遊戲,讓玩家回歸最初始遊戲所帶來的快樂,在〈米加加〉中,沒有數值、裝備上的提升,角色的能力都是固定的。因此玩家可以更專心的去體驗在森林中跑跳的樂趣,想要過關只要快樂地探索、使用基本的操作和遊戲裡的各種提示通過阻礙即可,讓玩家全心投入在遊戲的歡樂當中。

在〈米加加〉中,世界為叢林所覆蓋,透過廣大豐裕的森林,部落在冒險中獲得了各種的食材,進而發展出了奇特的料理。部落的年輕勇士-努耶和兩位小精靈前往最近的瀑布區,開始學習如何在未知的叢林中生存並尋找可利用的食材;為了達成酋長指派的任務、也為了讓自己成為更獨當一面的勇士,努耶準備在米加加森林中大顯身手!

藝術家介紹 2

陳毅魁、詹亞致、賴梅芳、胡姍姍

銘傳大學數位媒體設計學系。2010年4C數位創作競賽PC遊戲創作組金獎、4C數位創作競賽PC遊戲提案組銀獎、4C數位創作競賽PC遊戲提案組昱泉贊助獎。

詹亞致、賴梅芳,2009年教學卓越計畫創意生態環保競賽動畫組優選。

詹亞致、胡姍姍,2009年第六屆育秀盃創意獎網頁設計組決賽入圍。

賴梅芳,2009年金數媒影展野樹莓學運最佳動畫。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 3

《樂不思鼠》

樂不思鼠

林子虹、呂彥威、廖卲穎

2013 金獎

互動程式、觸控螢幕、喇叭

音樂是不分年齡、跨越性別及種族的共同語言,但我們從小到大在成長的過程中卻鮮少有機會能夠真正去接觸或學習音樂,即便是音樂課也時常被其他課程借去考試。在各種家庭因素、學校教育資源分配不均的情況下,本該平易近人的音樂,反而成為大家最陌生的朋友,因此我們希望能透過這款遊戲來改善這些問題。

故事發生在一個奇幻的魔法世界中,長滿了藍色絨毛的主角—松鼠達米,在無意間闖入音樂魔法師的家中,並調皮地弄亂了魔法師看守數千年的魔法音樂元素。為了得到魔法師的原諒,達米自告奮勇成為學徒,而玩家也將隨著達米踏上這條充滿挑戰性的音樂魔法學習之路。

藝術家介紹 3

Lazyboy Office

Lazyboy Office是樹德科技大學動畫與遊戲設計系102級畢業專題的團隊之一,由林子虹、呂彥威及廖卲穎組成。我們致力於設計出一款實驗性質的新型態遊戲類型,希望打破人們對於音樂遊戲的認知,並從互動中發掘不僅止於娛樂的可能性。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 4

《戰國松姬傳》

戰國松姬傳

潘擇維、蘇奕彰

2014 金獎

行動裝置APP

本遊戲的故事背景設定在日本戰國時代,是一群熱愛遊戲的獨立開發者的心血結晶,希望跳脫手機遊戲「課金」導向的設計,嘗試早期高品質的單機遊戲,遊戲模式也不用近期最賺錢的卡牌類型,而是復古的橫向捲軸RPG。我們想把傳統RPG的副本精神以最簡單的方式帶到行動平台上,讓即使是一般玩家也可以玩的快樂並且從中獲得成就感。

藝術形式部分,美術風格融合像素藝術、一般電繪與粒子特效,戰鬥人物的組件與道具裝備等以Pixel art呈現復古且逗趣的風格;界面則使用合法授權之素材作加工創作;一般電繪則製作於背景、形象頁、讀取頁等地方;最後粒子特效則是運用於角色特技,本作品巧妙運用三者風格交織而成,營造出別於他作的視覺饗宴。

藝術家介紹 4

潘擇維、蘇奕彰

2015年微軟新一代設計大師第一名。2014年4C 數位創作競賽行動遊戲組大會金獎及最佳作品獎、中華電信 Hami Apps軟體開發大賞亞軍、亞洲Unity遊戲及應用大賽2D視覺銅賞、放視大賞行動遊戲組特別賞及美術賞。2013年巴哈姆特ACG創作大賽遊戲組 銅賞及最佳美術賞。

潘擇維,負責故事背景、美術、人設,擅長Pixel art風格,再嘗試組合各種元素。

蘇奕彰,負責程式設計、數值及遊戲性規劃設計。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 5

《Golden Banana》

Golden Banana

林昂東、楊鎧祥、吳鴻毅、朱天芫

2014 銅獎

平板、Android 4.0 以上

〈Golden Banana〉為一款3D海戰平板遊戲,透過觸控海面來航行,點擊下方按鈕進入特定戰鬥位置,共有船頭、船左、右側及船尾四個戰鬥位置。進入戰鬥位置時,還可以透過搖擺平板來模擬轉舵效果,協助射擊瞄準。

在這充滿冒險的未知海域,玩家將會遇到不同的海盜敵船、海軍戰艦,甚至是令許多海盜畏懼的「Monster Ship」。遊戲也有許多不同的事件,像是賽船模式、尋找寶藏等等。在遊戲中的「隨機探險模式」裡,玩家將隨機遇敵,體驗海盜的生活。

在遊戲的世界裡,海盜們使用的不是一般的砲彈,而是充滿神奇能力的「水果砲彈」。海盜們的最終目標就是要取得所有的水果砲彈,以及傳說中的香蕉。這些水果的所在地都被藏寶圖記載著,而唯有掌握水果知識的人們才能解讀這些地圖。

藝術家介紹 5

林昂東、楊鎧祥、吳鴻毅、朱天芫

國立台北教育大學玩具與遊戲設計研究所。

林昂東,喜愛遊戲設計,嘗試不同玩法。

楊鎧祥,擅長程式設計,軟硬體皆有研究。

吳鴻毅,擅長程式設計,喜歡挑戰新領域。

朱天芫,擅長美術繪圖,營造獨特的氣氛。

﹉﹉﹉﹉

動畫–本屆得獎

➮ 作品介紹 1

《來,抱抱》金獎

來,抱抱

陳琦君、黃意純、周怡慶、蔡沅祖

2015 金獎

04’41”

3D 電腦動畫

本作品嘗試以3D動畫的手法來表現出台灣本土單元劇的感覺。以臺語作為母語的組員們發現臺語在現代社會使用量上的減少以及一些本土的民間故事逐漸失傳。因此想要嘗試以動畫的方式表現出台灣本土故事的感覺,以這樣的表現手法來講述這類型的鄉野傳奇故事。

希望能運用這些特色的結合,讓台灣動畫的表現更多元。可以不用只靠著台灣特有的文化,而是以更貼近我們生活的習慣、風俗民情來表現出本土感。希望能藉此嘗試讓民間鄉野傳奇及本土語言,以動畫這樣較為輕鬆的方式流傳的更寬更廣。

作品故事是在講述關於害羞膽小的男主角阿成,遇上惡狗旺來與女鬼美麗,而發生了這段難以忘卻且神祕的回憶。故事環境設定在七零年代的台灣鄉野間,內容也參考一般民間傳奇故事,藉由觸及鬼神而帶給角色們一些單純簡單的中心主旨。希望能透過本作品,從細微的小故事一步步展現台灣的美。

藝術家介紹 1

陳琦君、黃意純、周怡慶、蔡沅祖

世新大學數位多媒體設計學系動畫設計組。2015年金點新秀設計獎數位多媒體設計類贊助特別獎入圍、放視大賞 & K Square動畫類入圍、巴哈姆特ACG創作大賽動畫組入圍。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 2

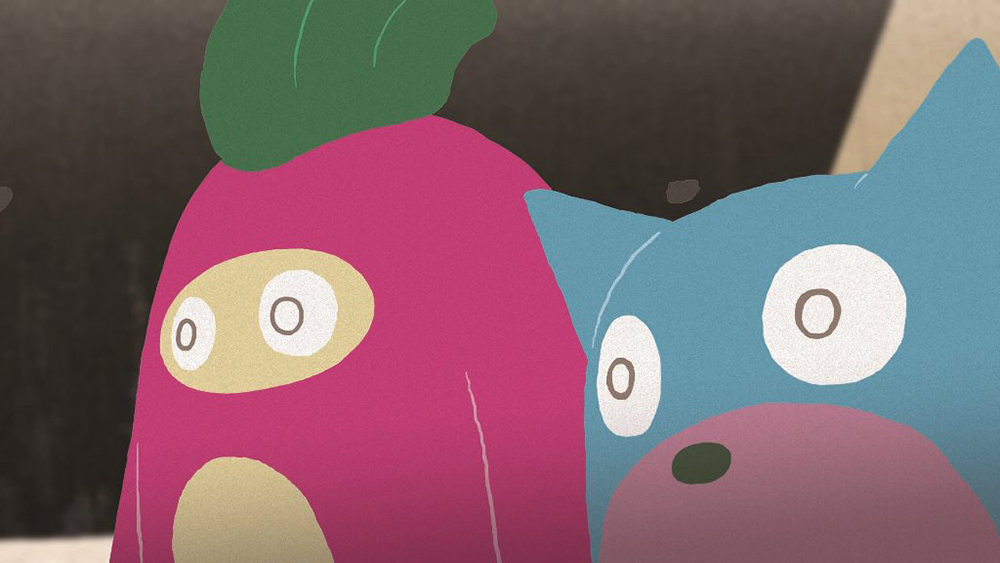

《狸語》銀獎

狸語

余珮瑜、楊佳穎、郭佳涓、張藝馨

2015 銀獎

04’32”

數位動畫

〈狸語〉以詼諧趣味的手法來表達一名小三介入婚姻的故事,將背景設置在古代來諷刺現代社會的亂象,看似非常合理的一夫多妻對比現代的一夫一妻,小三如同千變萬化的「狸貓」,讓一名男子如癡如醉,在本片中也融入臺南元素,將場景設置在「安平樹屋」,增添一種神秘的色彩。

一開始我們認為「妖怪」這個主題很特別,其中又以「日本」的妖怪最為知名以及最具魅力,我們到圖書館翻閱了一本妖怪圖鑑,決定翻到哪一頁就做哪種妖怪,結果一翻就翻到了「狸」,聯想到狸貓可以千變萬化,於是以「狸貓」這個角色元素下去發想故事,但沒多久又更改為妖怪女子與人類男子的愛情故事,故事經過長時間修改,老師建議我們可以結合現代時事「小三」的議題。

藝術家介紹 2

余珮瑜、楊佳穎、郭佳涓、張藝馨

南臺科技大學視覺傳達設計系。橡果工作團隊,由四隻小瘋狂的狸貓所組成,無論我們多麼「嚴肅」地去完成一部動畫,作品一公開便讓大家哈哈大笑,「狸語」是我們大學四年最後一部動畫,因此我們直接以喜劇呈現,以詼諧有趣的方式來表現現代社會嚴肅的議題。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 3

《穿牆故事》銅獎

穿牆故事

曾雅卿、蔡承峰、張煒洋、李盈鴻

2015 銅獎

07’00”

數位動畫

女孩在家中處於最後的平衡點,父親的外遇讓家庭瀕臨崩潰,而父親無法在愛情與親情間取捨,為了女兒勉強留下;母親曾想離開這個家,卻不忍心女兒在一個不完整的家庭長大,最後也為了她留下。

對女孩來說,這個家只剩下回憶能夠支撐自己,她理解父母會如此不幸福的原因,她想停止沉默,向他們表達自己的想法與感受,希望他們離婚,彼此開始新的生活,然而在父親離開後,母親卻抑鬱而自殺了。

原本想重新開始生活,以為自己夠成熟,能夠解開父母的糾結,以為自己能夠堅強的撫平創傷。但現在這個家只剩下自己一人,空蕩的房子只剩下回憶,對她來說這些回憶也只是徒增痛苦,於是她選擇毀滅,將自己與回憶一併燒毀,從此以後,她的記憶再也不存在。

藝術家介紹 3

曾雅卿、蔡承峰、張煒洋、李盈鴻

國立虎尾科技大學多媒體設計系,組員都各有強項。就學期間培養多樣化影片製作能力,但主要以3D動畫為主。作品多以幽默諷刺為主調,但這次的穿牆故事則嘗試寫實的故事,並採用較黑暗的美術風格,往後也會嘗試更多風格。2015年第三屆傳奇影展動畫片類参獎、放視大賞動畫組入圍、巴哈姆特2015 ACG 創作大賽入圍、The IndieFEST Film Awards入圍、全國技專校院電腦動畫競賽。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 4

《女孩的秘密》技術創新獎

女孩的秘密

謝舒涵

2015 技術創新獎

04’45”

數位動畫

現今社會對於性別意識已經較以往來的開明,某些國家也已經開放同性戀的婚姻,社會上亦不少支持性別平等與跨性別的手術的聲浪,但思想較為保守的人還是占大多數,對於性別刻板印象依舊根深蒂固,跨性別者受到社會得輿論與壓力,常常無法活出自己的生活。

本動畫是以個人的經驗為出發點,訴說著一位女孩的心境轉折。從女孩發現自己擁有另一個性別人格開始,不停地受到外界的批評壓抑,最後接受自己並勇敢表達自己的想法,設定外來的壓抑來自於心儀的男性對象,男性代表傳統的社會對於性別的刻板印象,他非常希望自己的女友是一位完美的女孩,並把自身的想法強加諸在擁有些微跨性別徵兆的女孩身上。每個人都應該要尊重並欣賞勇於做自己的跨性別者,擁有不同的個性與個體,並了解所有人在社會上都是獨一無二的個體。

藝術家介紹 4

謝舒涵

國立台灣藝術大學多媒體動畫藝術所,主修3D動畫創作。利用3D軟體製作各種不同風格的動畫,並用動畫故事表達自己的想法與見解。2013年動畫〈男孩與龍〉第二屆HPC功夫競賽國家高速網路與計算中心亞軍 2011年遊戲〈色戰〉第六屆K.T.科藝獎數位遊戲組第一名。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 5

《聞見》科普特別獎

聞見

楊珈瑋、葉柏豪、古宛真、鄭芷函、莊宛琳

2015 科普特別獎

08’00”

數位動畫

人總是在失去後才知道當時擁有的,當失去了才會想要去抓住當時的美好和愛你以及關心你的人。

老發明家查理自從老伴去世過後,每天都思念著她,某天,就在查理聞著老伴的圍巾,沉浸在悲傷中時,他腦中忽然閃過一個念頭,他決定做出一頂非常特殊的帽子,能夠在使用者聞到味道後投影出與之相關的回憶,並藉由這頂帽子再看到以前與老伴共處的時光……。

人與人之間的摩擦衝突,往往導致了無法挽回的遺憾,即使事後再自責與懊悔,想要彌補卻也已經來不及了。假如能夠再次重來,結果又會是如何呢? 但時間無法倒回,我們唯獨把握當下、愛要及時並珍惜眼前的一切,才不會徒留遺憾。

藝術家介紹 5

楊珈瑋、葉柏豪、古宛真、鄭芷函、莊宛琳

嶺東科技大學數位媒體設計系,專精於3D建模、互動媒體等,擅長軟體為MAYA、3D max、After Effects,〈聞見〉為第一部執導作品。2015年第四屆HPC功夫競賽入圍、A+創意季入圍、巴哈姆特 ACG 創作大賽動畫組入圍、第十一屆全國技專院校電腦動畫競賽佳作、放視大賞廠商指定題西基動畫特別獎銅牌、臺灣國際學生創意設計大賽數位動畫類入圍。

﹉﹉﹉﹉

動畫–歷年精選

➮ 作品介紹 1

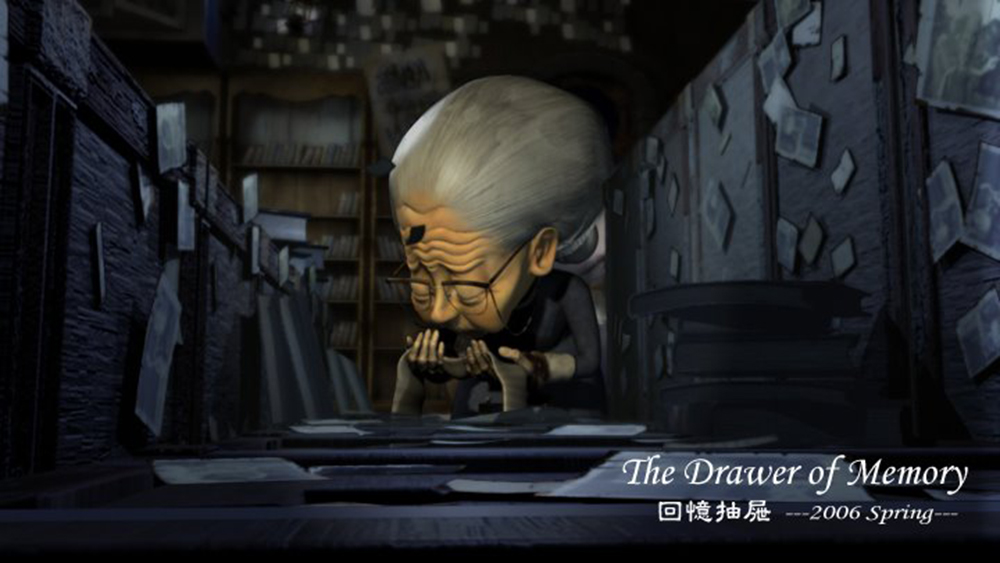

《回憶抽屜》

回憶抽屜

紀柏舟

2006 金獎

06’47”

3D 電腦動畫

〈回憶抽屜〉是紀導演第一支3D動畫短片,總共耗費了一年的時間獨立製作。故事在講述一位住在時間之塔的老婆婆,身上有個裝載回憶的抽屜。老婆婆每天不斷藉由收集各種有關老公公的事物,放進抽屜裡來思念老伴,日復一日地將自己封閉在過去的時光裡。整個懷舊的房間象徵著她陳舊而繁雜的思緒,牆面上無數的紀是紙張,更訴說著年年月月的回憶。陪伴著她的除了彷彿寵物的小電視機之外,就是無盡的孤獨與哀傷。某日,老婆婆無意之間觸動到他最難以割捨的回憶片段,霎時間積壓已久的情緒崩潰,她的世界與記憶抽屜也開始慢慢產生變化,終於,她陷入了虛幻現實模糊的回憶世界……。

本片除了技術注重光影的氣氛,也重視美感的細膩度,最重要的是,希望透過說故事,讓觀眾與劇中的老婆婆產生共鳴,感受她內心的煎熬與深深的相思。參與動畫創作將近十年,回首第一支作品不甚完美,但紀導演很幸運地從〈回憶抽屜〉起步,到之後的〈光之塔〉,皆受到許多來自國際上的肯定。目前,紀導演依舊秉持創作熱情,繼續邁向以「雅俗共賞」為目標,溫暖、雅致的動畫長片之路。

藝術家介紹 1

紀柏舟

紀柏舟擁有美國UCLA影視學院動畫碩士、交大應用藝術研究所雙碩士學位,是台灣少數跨越2D、3D的動畫創作者。他的創作重視說故事,並從生命經驗與觀察作為起點,注重情感面的影響與探討,希望能帶給觀者反身性與觸動。2006年新加坡Com Graph亞太數位藝術與動畫大賽金獎、美國知識系統學院IDMS多媒體藝術競賽第一名、台灣國際動畫影展美術創意金獎。2007年第29屆國家電影資料館金穗獎優等獎。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 2

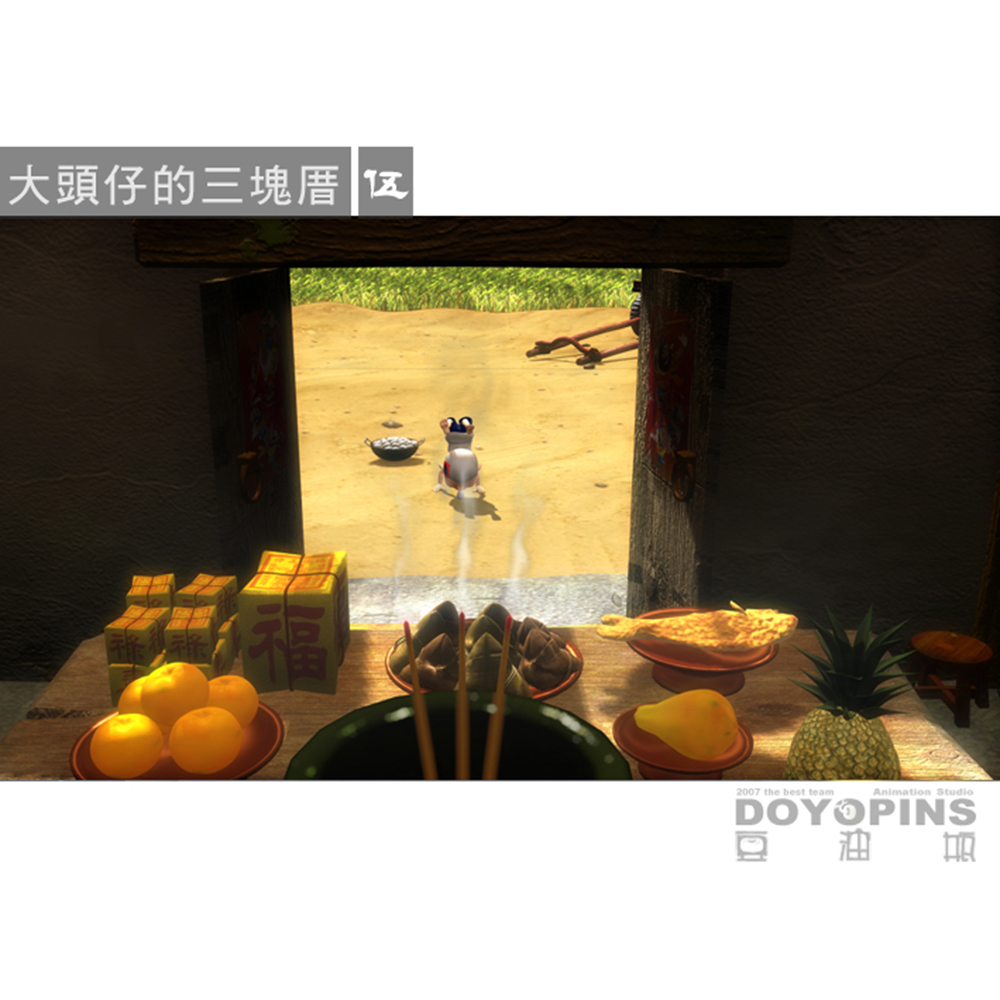

《大頭仔的三塊厝》

大頭仔的三塊厝

蕭弘林、劉勇明、王志斌、黃鴻志、賴彥谷、王瑞禪、李佩玲

2007 金獎

16’30”

3D 電腦動畫

民國五十七年,半線(彰化縣),二八水(二水鄉),三塊厝庄,端午。

這一天正午,日光灔灔,飽滿的稻穗在日光下搖曳,農村裡蘊含著一種質樸的生命力。夏日炎熱的午後,頑皮的大頭仔為了端午節立蛋祈福的習俗擾亂了原本平靜的雞舍,他闖入雞舍中偷走了母雞的雞蛋。

回到三合院後他使用了各種方法來立蛋,卻都沒有成功,一氣之下將雞蛋一一打破,又偷吃了正在拜拜中的的牲禮,吃的正愉快的時候,天空打起了閃電,烏雲密佈,母雞也為了尋找自己的雞蛋來到了三合院,看到了被打破的雞蛋,母雞勃然大怒,於是母雞與大頭仔開始了一連串的追逐,這個夏日的午後也開始不平靜……。

藝術家介紹 2

豆油瓶影像動畫工作室(DOYOPINS STUDIO)

豆油瓶影像動畫工作室(DOYOPINS STUDIO)於2007 年成立於台南府城,由一群熱愛創作的年輕創意團隊所組成,為南台灣新生代著名的原創動畫工作室。參與過國內外不少大型3D 動畫專案,專注於台灣本土文化內容的開發,包裝台灣獨特的文化,讓說故事的方法和角色造型具備有拓展世界的國際觀。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 3

《世界最勇菜刀伯》

世界最勇菜刀伯

邱士展

2007 銀獎

07’21”

3D 電腦動畫

2006年邱士展導演就讀台灣藝術大學動畫藝術研究所時所創作之動畫作品,故事的主角是一個沿街叫賣磨菜刀的大叔,在現代科技環繞的大城市中,依然堅持他這傳統的技藝,日復一日的沿街叫賣,並將於片中與最新科技的電動磨菜刀機器人展開一場激烈的對決。試圖用動畫來提醒大家這些平常生活中漸漸消失的傳統價值。

此作品曾榮獲:2007年第二屆K.T.科藝獎電腦動畫組銀獎、韓國首爾國際動畫電影節(SICAF)學生動畫類入圍、台北電影節電影獎最佳動畫入圍。2009年第二屆無名良品影像創作大賞動畫組金獎。2007年台灣國際動畫影展動畫繽紛集單元受邀展出。2006年4C數位內容競賽PC動畫組廠商贊助獎。

藝術家介紹 3

邱士展

現職為樹德科技大學動畫與遊戲設計系專技助理教授。國立台灣藝術大學多媒體動畫研究所藝術碩士畢業。熱愛動畫與拍照的獨立影像創作者,動畫與攝影創作題材都以身邊的文化題材為主,動畫作品曾入圍參展過台北電影節、金穗獎、南方影展、韓國首爾動畫影展等國內外影展,從事動畫與攝影教學工作,並長期在地以攝影記錄台南,曾任多部電影與記錄片劇照、演唱會等活動攝影師。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 4

《River》

River

蔡至維、陳翰叡、林信宏

2007 技術創新獎

11’23”

3D 電腦動畫

〈River〉闡述著「夢想」的概念,隨著主角不願跟著環境的脈動,想突破世界的限制,不顧一切,執著去追求目標與自由,傳達著我們都慢慢失去挑戰環境的勇氣,讓自己的夢想在生活與社會壓力下漸漸消失,如同失去翅膀的天使,踱步在凡間。每個人的腦海裡都有藍圖,卻漸漸被記憶的塵埃給掩埋,由主角的執著與勇氣,帶著我們去廢鐵場找尋最後一塊夢想的拼圖,讓希望展翅飛翔,跨越現實的藩籬。

〈River〉主要的意念是在講述個體在大環境中尋找定位,如何在層層緊密的人際關係、社會價值觀尋求平衡。在視覺意象方面,為了強調出故事的情緒,隨著淡紫色的鯨魚的忽隱忽現,雖未與故事角色互動,但在最後出現在整個城市上空,藉由一種虛實的對比,創造出強烈的幻境與寫實的衝擊。在場景上也藉由不斷出現的佛像、符號與神明模樣的角色,去傳達城市潛藏的不安,與渴望慰藉的欲望。

藝術家介紹 4

蔡至維

蔡至維,動畫藝術家。現職可米國際影視視覺總監。曾任大學助理教授、瑞士當代藝術學院總監。作品展出於國內外影展,曾獲短片輔導金、文化部駐村藝術家補助,近期作品為偶像劇《妹妹》動畫導演。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 5

《迦南美地》

迦南美地

崔欽祥、顏子穎、呂羽薇

2008 金獎

10’36”

3D 電腦動畫

有時候,人生就是這樣,你無法掌握下一秒會發生的事,就像是在高速公路上面逆向奔跑,對面來車不斷的接踵而來,而你可以選擇,消極的躲在安全島上面,那或許是保護自己的方法,但是你永遠也無法前進,如果選擇面對去閃躲他,你或許就能前進,但是只要閃錯了方向,你很可能就這樣橫死街頭。

藝術家介紹 5

呂羽薇

2008年畢業於銘傳大學數位媒體設計學系。

顏子穎

2008年畢業於銘傳大學數位媒體設計學系。

實踐大學時尚與媒體設計學研究所。

崔欽翔

銘傳大學數位媒體設計學系。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 6

《紅色月亮》

紅色月亮

廖偉智

2008 技術創新獎

08’01”

3D 電腦動畫

〈紅色月亮〉是一部全3D製作的動畫短片,實地應用現今成熟的動畫技術與3D軟體,並嘗試如黏土偶動畫般質感的藝術表現形式。

內容描述一位因意外事故而成為植物人的男子,經歷親人的離異與妻子的冷漠對待,背叛,內心悲痛卻無法紓發,最後任由憤怒埋葬一切並且走到生命尾聲,「紅色月亮」代表的不幸和詛咒的象徵,用以貫穿整部影片的符號,無常生命的巨大變動,難以負荷的沉重,也代表一種未知的超自然之力。

藝術家介紹 6

廖偉智

廖偉智,出生於南投的草屯小鎮,曾就讀中國文化大學美術系,至考上台灣藝術大學的多媒體動畫藝術學系後,才真正開始專攻動畫創作,其間完成兩部3D動畫創作短片,也參與了溫小俠系列動畫的製作。早期作品還有〈超人〉、〈PUPPET〉、〈EGG〉,並擔任遊戲〈MENENTO MORI〉、〈LADY&SMITH〉以及中華盃育樂軟體大賽金牌作品〈城陷之時〉的美術設計。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 7

《離人啟示》

離人啟示

詹富麟

2009 金獎

06’53”

3D 電腦動畫

公車司機受夠生活與職務加諸的煩躁與混亂,在黑貓的引領下獨自轉換工作的環境,以為就此可以擺脫惱人的人群,直到車站裡空無一人時,才驚覺人群消失時,一個人也無以自處,驚恐讓他重新尋找,卻發現人們已離他而去……。

故事題材是以作者自身在異鄉都市生活的種種細碎念頭組成,主要陳述在都市生活中對於離群居索的嚮往,然而一旦真的剩下一個人的時候,還能不能真的如此自在?不斷移動的場景強化了角色的孤獨感。

寫實質感對於光影的描繪,一直是電腦圖學努力發展的方向,而非寫實質感則給予現代動畫藝術創作者更多的藝術傳達空間。以本次創作為例,各取這兩種質感風格的優點來做為影像的建構基礎,如寫實質感對於光影的精確計算,加上非寫實質感的輪廓線描繪及手繪紋理,透過將兩種質感表現技巧整合,加強質感層次與視覺風格表現,使作品能呈現多種面相的圖像表現。

藝術家介紹 7

詹富麟

國立台灣藝術大學多媒體動畫所。中原大學商業設計學系。2009年韓國富川學生影展(PISAF)入圍、台灣國際學生電影金獅獎觀摩影片、4C數位競賽動畫組入圍、K.T.科藝獎數位動畫組金獎。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 8

《臭屁,電梯》

臭屁,電梯

王尉修、張閔傑

2009 銅獎

02’45”

3D 電腦動畫

本片希望呈現方式是以動畫獨有的語言打造一個輕鬆幽默的動畫短片,在一個高科技的時代,公司電梯有自動除臭的功能,但是機器容量有限,總會有無法再吸收臭屁負荷的一天,如果某天剛好有兩個愛放屁的傻蛋一起進入了電梯,會發生什麼樣的蠢事呢?

以動物穿著西裝的衝突造型,以及與食物鏈相反的角色關係(兔子是獅子、老虎等猛獸的老闆)增加動畫的趣味性;並藉由電梯內放屁的故事反應生活趣味。

以AUTODESK MAYA 2008製作角色模型、動畫、燈光、算圖等工作,並配合ADOBE PHOTOSHOP CS3繪製貼圖、AFTER EFFECT CS3及PREMIERE CS3合成剪輯,製作流程為一般商業3D動畫製作的濃縮精簡。

藝術家介紹 8

王尉修、張閔傑

國立台灣藝術大學多媒體動畫藝術學系碩士班。國立台灣藝術大學視覺傳達設計學系。

王尉修,曾於2009年參加臺北市立美術館《皮克斯動畫20年》、台北數位藝術中心《2009年魔幻動畫展》,並獲美國國際數位圖像時空動畫競賽第三名、 韓國富川學生動畫影展入圍、第四屆北京國際大學生動畫節入圍等獎項。

張閔傑,2009年獲得美國國際數位圖像時空動畫競賽第三名。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 9

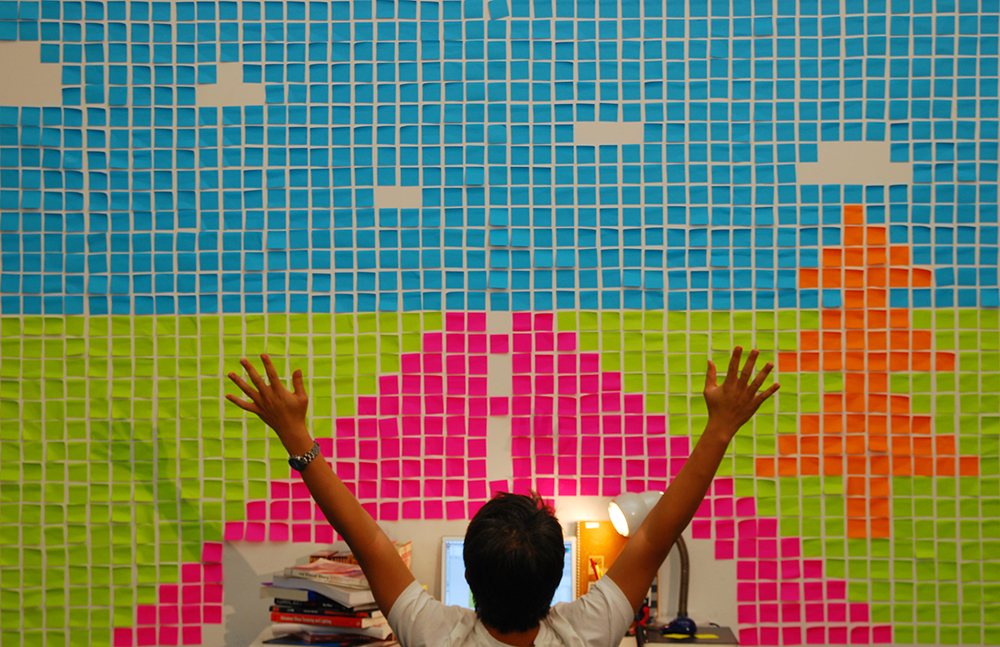

《截止日》

截止日

劉邦耀

2009 特別獎

01’54”

定格動畫

工作中的男子與便利貼對抗的一連串狂想。

藝術家介紹 9

劉邦耀

畢業於實踐大學媒體傳達設計系。台北藝術大學科技藝術研究所。2008年獲教育部藝術與設計菁英海外培訓計畫奬學金,到美國莎凡娜藝術設計學院(Savannah College of Art and Design)進修動畫一年,海外作品〈截止日〉在Youtube超過兩百七十萬次點閱,並入圍各國影展。2005年Royal Elastic Free Art 國際台北藝術村駐村藝術家。2006年設計師玩具設計大賞,入選。2007年作品〈撲克島〉南方影展入選、4C數位創作競賽入圍。全國大專院校公仔與動畫競賽第二名。2009年參加台北數位藝術中心《2009年魔幻動畫展》。作品〈截止日〉2009年獲第二十五屆柏林短片影展入圍、日本橫濱SIGGRAPH Asia電腦動畫展入圍、比利時國際短片影展邀展、美國 Nickelodeon 動畫影展,學生首獎、日本新媒體藝術季,動畫類入圍、Adobe Design Achieve Award動畫類榮譽獎、英國FLIP動畫影展最佳定格動畫獎、美國聖地亞哥影展SDAFF邀展、第八屆加拿大蒙特婁動畫影展,邀展、北京兩岸三地電影學校影展邀展、KINOFEST國際數位影展入圍、美國Daytona Beach影展學生類入選、FLIK 國際動態圖文展入圍、Fia 動畫影展入圍、K.T.科技藝術獎評審團特別獎……等獎項。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 10

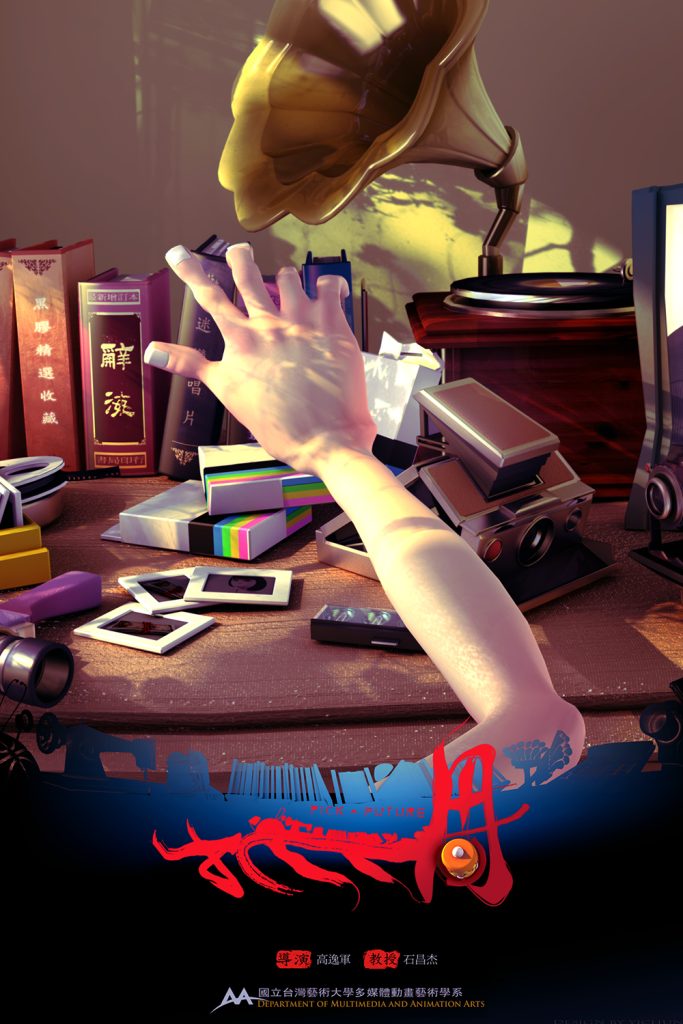

《抓周》

抓周

高逸軍

2010 金獎

07’05”

3D 電腦動畫

受中華傳統思惟的影響,在台灣這個環境,父母是最容易為小孩做身涯規劃的民族之一,可能尚在襁褓之時父母早已對小孩賦予了許多期許,社會價值與先入為主的思想,讓他們安排好了一條如何達到他們心中錦繡前程的道路,或許護子心切;或許只是滿足自己未完的夢,期盼自己的孩子將來事業有成,最好是一舉登科,榮宗耀祖。 我們的文化不鼓勵我們自作主張,聽話才是好孩子,很多小孩當了孝子卻滅熄了蘊藏心底的小小理想,囹圄的心因而無法飛翔。

源於這塊土地,東方的文化讓我們有數不盡的故事題材得以創作﹔東方的思維與習俗養成才是造就我們根深而蒂固的中華背景。這次創作結合西方文化的表現手法,透過世界共同的動畫語言讓表演與聲光效果再現我們逐漸式微的傳統習俗,並從文本背後產生討論東方的固有思維。

藝術家介紹 10

高逸軍

臺灣藝術大學多媒體動畫藝術學系碩士。2006年台灣國際動畫影展台灣動畫獎入圍。2008年4C數位創作競賽動畫組獲得優選獎及頑石廠商贊助獎。2010年第六屆螺絲起子華語地區學生短片創作不分類首獎、臺北縣電影藝術節國際學生金獅獎台灣競賽組及國際競賽組入圍。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 11

《Re-New / The Future not Future》

Re-New / The Future not Future

張徐展、陳彥瑋、羅時豪

2010 銀獎

05’00”

手繪動畫

什麼是未來?是都市更新建構的美好,還是人類自我吞噬的科技自溺?這部片除了故事外,更重要的是創造一種循環「感受」,一種對未來失望的循環。

這部是偏藝術想像出來的未來紀錄片,故事中「拒絕呼吸的樹」、「黑色液態顏料怪」是我試圖創造一種未來生態,故事中的鹿被喻為人類,企圖牴觸生態、征服、最後被吞噬於生態牢籠之中,面對未來的生存地獄,喚醒人內心深層的恐懼。

「人類以為正在創造更美好的未來,但諷刺的是,我們在建構的卻是個沒有未來的未來……」

環境構成-發想自現在生活存在的未來危機

拒絕呼吸的樹:因空氣污染而導致人類死亡,植物為了生存,只有拒絕呼吸。

以鍵盤溝通的電話亭:人類依賴鍵盤失去語言能力,演變人類言語進化論。

老式建築:故事的短矮城市呈現一種科技倒退的感覺。

細胞眼:是我所想像的未來唯一生命。

藝術家介紹 11

張徐展、羅時豪、陳彥瑋

放映:2006 德國柏林短片展

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 12

《神聖的介入》

神聖的介入

曾彥齊

2011 銀獎

03’23”

3D 電腦動畫

當觀點的不同,感受也會有所不同。以人類的觀點來看,會認為烏龜的速度很慢。但是在烏龜的觀點裡,牠們可能認為,牠們的速度才是正常的,而人類的速度卻是極快的。

兩隻烏龜正在街頭賣藝賺錢,忽然之間他們賺來的錢在一瞬間消失了,卻不知道為什麼。他們因此而大打出手,兩隻烏龜卻不知道,事實上錢是被人類拿走的。

藝術家介紹 12

曾彥齊

台灣科技大學工商設計系研究所。2006年〈怪獸販賣機〉第三屆奇幻藝術短片玄武獎佳作、4C數位創作動畫PC組實威科技贊助獎。2007年微軟Imagine Cup國際學生競賽短片組第二名。2008年微軟Imagine Cup國際學生競賽短片組入圍。2011年入圍SIGGRAPH Asia、韓國PISAF動畫影展。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 13

《食物之別》

食物之別

王敏芳

2011 技術創新獎

02’42”

3D 電腦動畫

〈食物之別〉是一篇發生在動物園真實事件改編的故事,諷刺人類明知道動物原本的生態與食物,卻因人為私心與販賣的圖利,餵給動物不適合的食物。

本作品使用MAYA2009、Turtle算圖引擎、After EffectCS3、PhotoshopCS3、PremeiroCS3、IllustratorCS3等軟體完成。

運用MAYA製作伸縮骨架程式,測試四腳動物腳色動作的靈活度,部分2D畫面場景,實驗2D是否可適度與3D運用,Matte painting背景繪製,節省模型數量與算圖的負擔,Rrender Turtle5.0算圖引擎測試,了解新的算圖外掛的潛力與介面應用模式。

作者以綠色為主要影片色調,測試綠色系的畫面效果,實驗綠色色調的藝術效果,就商業市場部分而言,以本影片的風格設定來測試市場對造型與風格的接納程度,藉此可延展新的影片風格的可能性。

藝術家介紹 13

王敏芳

臺灣藝術大學動畫藝術碩士班。2011年4C競賽銀獎。2011年台灣國際學生創意設計大賽入圍。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 14

《甲蟲人》

甲蟲人

陳興宜

2012 銅獎

08’59”

3D 電腦動畫

〈甲蟲人〉是一部3D電腦動畫短片。藉由昆蟲造型角色的冒險經歷,來表達我們在成長過程中所面臨到的自我認識的議題。

故事是發生在一個奇幻的昆蟲世界裡,描述一隻膽小的獨角仙幼蟲遇到美麗蝴蝶與恐怖鍬形蟲所碰撞出來的生命火花。呈現從他最初的對周遭事物的好奇,第一次接觸所帶來的憧憬,一直到巨大事變產生的幻滅,以及最後選擇接納自己的種種不同心境轉折。

為了創造出華麗而殘酷的昆蟲世界,〈甲蟲人〉的美術設計概念使用了大量真實世界昆蟲的相關知識,把特定的昆蟲物種當作角色設計的出發點,並根據表演的需要而加以擬人化,並不斷微調修正,找到寫實與幻想之間最精準的平衡點。企圖挑戰與發掘昆蟲動畫之另一種可能性,製作出與眾不同的作品。

藝術家介紹 14

陳興宜

陳興宜生於台灣台北市,大學時期主修傳統繪圖,畢業後曾擔任國中美術教師與3D電腦動畫師,隨後攻讀動畫碩士班,並完成首部獨立製作的動畫短片〈甲蟲人〉。現從事多媒體動畫互動劇場的工作。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 15

《殺人犯》

殺人犯

王立蘋、楊子霆、范睿婷

2012 技術創新獎

06’01”

數位動畫

科學家威廉庫柏的雙胞胎弟弟被殺人犯殺害了,悲傷的他決定要用複製機器複製自己,這也等同於創造了他的弟弟。下定決心的他啓動了機器,但是,那個從機器那端走出的男人,卻不是他所期待的那位……

複製人一直是充滿爭議的話題且為人所津津樂道。我們想以複製人為主體創作作品,探討人內心的恐懼與醜惡。全片風格以單色與大塊面的陰影呈現不安與沉重的情緒,劇情步調快速且曲折離奇,我們希望能讓觀眾不停的回味,並找的故事的真相。動畫中的室內背景部分先使用3D建模,再轉化回手繪圖稿,這樣可以處理大量複雜的運鏡與變焦鏡頭。在複製機器運作的場面裡大量運用此技術,能有效率的快速製作傳統手繪難以處理的畫面。另外閃電跟煙霧的特效部分,用手繪的閃電取代電腦特效,更能展現手繪動畫的風格。

藝術家介紹 15

王立蘋、楊子霆、范睿婷

2012年台北數位藝術節《2012魔幻動畫展》展出。2012年TIDCA臺北國際數位內容設計競賽金獎、4C數位創作競賽數位內容系列競賽銀獎、K.T.科藝獎數位動畫組技術創新獎、高雄電影節奇幻單元入選、Vimeo Staff Picks入選、CGアニメコンテスト台灣代表隊參賽作品。2013年《想像的風景II不朽的追求-國際學生新媒體藝術徵件展》入圍。2015年京都國際動漫節入選、英國比斯頓台灣文化節入選。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 16

《呼忽》

呼忽

張晉維、簡嵐淇、紀盈如

2012 佳作

06’24”

3D 電腦動畫

是什麼讓在雲上的神仙跌倒了?!

整條路上都是高樓的街,老舊的小廟顯的突兀卻沒有人關注 ,小廟裡供奉的神明希望小廟能夠再次吸引人們,於是將小廟拔起進行一場大改造計畫……。

本片故事的表現手法是以反向的方式反映現代社會都市化的問題。我們選擇以「老建築是否需要被淘汰」的問題做為故事的出發點。將傳統建築細分後,選擇以廟宇來做為和現代建築間衝突的主角。用廟宇裡的神仙角色來說故事則呈現了幻想與社會寫實產生的對比、高樓與老建築的對比、時代間的對比、真實與幻想間的對比,用這些對比增強這個故事的訴求,來製造更多的關懷與思考以達成目標,主要表象以輕鬆幽默的手法表現故事,後則探討背後嚴肅的現代問題。

藝術家介紹 16

張晉維、簡嵐淇、紀盈如

BICYCLE-代表著我們對創作不斷驅駛向前的精神。從2009年至今我們未曾停歇,每部短片都不斷的嘗試與突破,並以我們一貫對週遭事物的觀察做為每次劇本的核心,期許能藉以影像的力量帶來更多正面的影響,以此為我們長遠的目標並持續的創作……。本作品於2013年入圍美國ACG SIGGRAPH、義大利Rabbitfest影展、保加利亞Golden Kuker Sofia、羅馬尼亞Kinofest、巴西第十二屆MUMIA影展……等。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 17

《無‧常》

無‧常

苗天雨、陳家瑩

2013 金獎

06’48”

數位動畫

傳統信仰基於時代洪流的變遷,為適應環保、科技、人文等種種衝擊而逐漸轉換。如同傳統文物建築般,藉由其人為的力量得以在新世代流傳,可稱是精神上的歷史保留。神明與人民、守護者與被守護者間的角色互換,訴說著世事的無常。然而,環伺那些座落於名為城市大叢林中的廟宇建築,究竟又有誰能在信仰的本質與留存找到一個平衡點呢?

主角無常在一座破舊的廢墟中甦醒過來,藉由環境中熟悉的景色回憶起自身的往事與信仰。當他發現這座廢墟正逐漸被時間的洪流吞噬時,無常試圖逃離此地。直到看見記憶中所信仰的廟宇出現在廢墟與新城市的交界處,並即將被洪流淹滅之時,無常為守護自身的信仰,他竭盡全力,推動其廟宇往新的時代邁進。

藝術家介紹 17

苗天雨、陳家瑩

國立台南藝術大學音像動畫所畢業。皆獲教育部獎學金,留學於紐西蘭AUT大學,並於該國數位影像公司Oktobor擔任CG Artist,參與美國動畫劇〈馬達加斯加之企鵝〉等動畫製作案。陳家瑩擅長手繪,並以鏡頭語言表達電影特質。本作品曾參加2013年美國SIGGRAPH、2013至2015年德國柏林短片影展、瑞士Ascona數位藝術影展等。國內外榮獲日本Asiagraph優秀作品賞、第三十五屆金穗獎最佳動畫提名、磺溪獎等獎項。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 18

《旋轉木馬之家》

旋轉木馬之家

劉得予

2013 銀獎

05’55”

3D 電腦動畫

〈旋轉木馬之家〉是一部幻想動畫喜劇,故事中的一家人住在一棟由旋轉木馬改裝成的屋子裡。就像是旋轉木馬一樣,家中的地板會隨著音樂轉動。家具與日用品也在轉盤上跟著旋轉,但電器用品與衛浴設備等,則是配合既有的水電管線,在轉盤外固定不動。他們的生活常常要配合圓盤的轉動而忙碌。除此之外,他們過著與你我並無二異的日常生活。

〈旋轉木馬之家〉是基於作者童年時感受過的滿足與缺憾、和家人的互動、再加上天馬行空的幻想要素作為創作主題的3D動畫喜劇。因此,在劇情編排上以簡單易懂作為取捨的標準,希望讓觀眾帶著搭乘遊樂設施的心情輕鬆地看待這部動畫。劇情走向遵循流水帳情節,描述主角放學回家後,到一天結束時的日常生活,讓觀看者可以從相同的生活經驗中隱約猜出下一步的發展,並且察覺歧異的驚喜。

這個動畫是為了紀念作者小學時第一次搭乘旋轉木馬的興奮,與希望它永遠不要停止的童年記憶。

藝術家介紹 18

劉得予

國立政治大學廣告系畢業。2011年獲教育部藝術與設計菁英海外培訓計畫獎學金,赴美國洛杉磯Art Center College of Design進修。2013年畢業於實踐大學媒體傳達設計學系研究所,目前從事平面廣告設計和多媒體動畫工作。

﹉﹉﹉

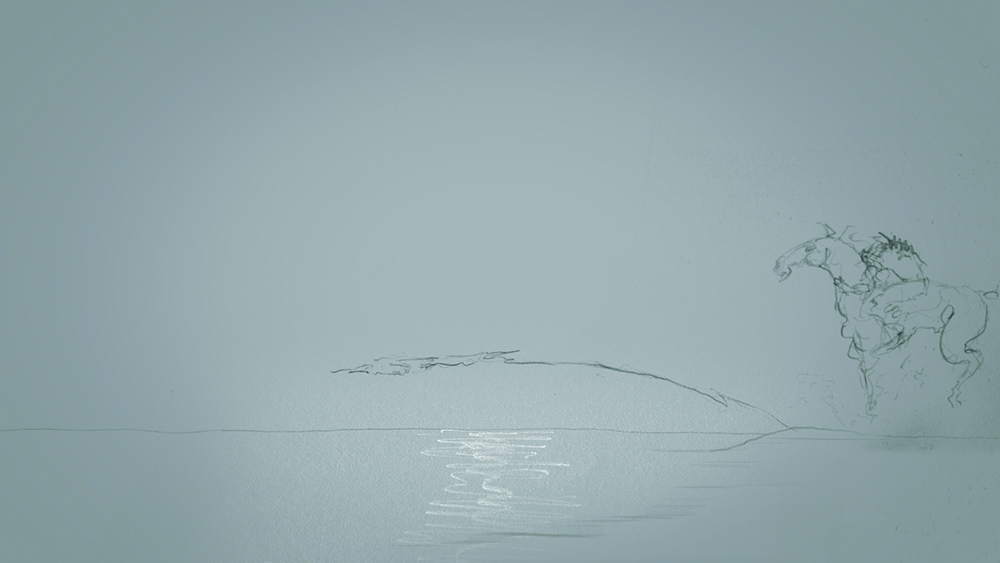

➮ 作品介紹 19

《一個時間,一個地點》

一個時間,一個地點

莊禾

2013 技術創新獎

03’29”

數位動畫

「時間不斷流逝,同時我們都通往終點。」

作者在其中想表現一種最邊緣的位置,〈一個時間,一個地點〉即指任何時間與任何地點,在這個架空漂浮的環境下發生了一段追逐劇,寄託作者的情感但拉開與作品的時空關係,從旁觀的角度抒情,將自己縮到最小,遠遠地面對;就像什麼也不做,卻還是在前進,雖然是未知的結果,但過程已經結束了。

別於機械性的動畫製作,實際將碳粉留在紙上的作法,是一種直覺且充滿意外性的過程,對於得到的結果不論在視覺或意義上都無可取代。

另一方面,這也能視為獨立創作的優勢,相對於必須制定大量規範的動畫工廠來說,獨立創作能使用更個人且自由粗獷的線條表現;對於動態的要求也能比較浪漫,在每秒12至24張互相影響的圖畫中追求「神似」重於「貌似」的精神。

藝術家介紹 19

莊禾

國立臺北藝術大學新媒體藝術研究所。2008年台灣國際學生創意設計大賽金獎。2013年第18届大墩美展數位媒體類第三名。2013年SoDak Animation Festival金獎。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 20

《烏鴉》

烏鴉

陳建志

2014 金獎

07’06”

3D 電腦動畫

〈烏鴉〉講述一位囚犯與自己心魔的對話,表達出內心衝突與恐懼。被關在牢裡的人,幻想著能離開這裡,不久牢門如他所願的開啟,當他想離開這裡,卻不斷的被眼前恐怖的烏鴉帶回牢裡,最後他放棄了,而牢裡卻已空無一人。劇情對白方面嘗試以動畫對嘴來製作,角色能開口講話。

畫面以半寫實的風格來呈現。製作期間整理出國語發音的基本對嘴嘴型,能讓動畫角色在國語對嘴上能有一些資料參考。

藝術家介紹 20

陳建志

國立臺灣藝術大學多媒體動畫藝術學系動畫藝術研究所碩士。3D動畫〈烏鴉〉2014年青春影展動畫類入圍、4C數位創作競賽入圍。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 21

《游出自我》

游出自我

詹凱勛、陳威元、張世楷

2014 銀獎

06’15”

數位動畫

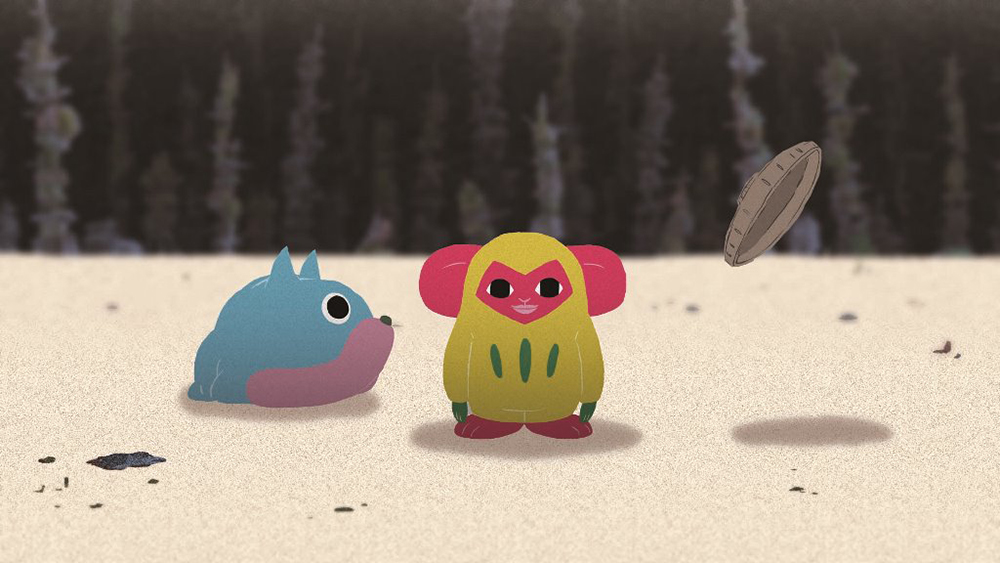

生活在廢墟沙漠的三隻小傢伙們過著平凡的日子,有天天上落下一個神祕物體,燃起了他們學習游泳的慾望。但由於身體結構,並不適合游自由式,無法學會游泳讓他們非常沮喪。然而最後三隻小傢伙終於明白,游泳不一定要用自由式,並且用了其他方式學會了游泳。

我們在學習某些技能時,往往都有制式化的學習規則。對於大部分的人來說,這些規則對他們是有幫助的。但對於某些人來說,其實並不需要太拘泥於這些規則,他們往往能夠找到適合他們自己的方式。

藝術家介紹 21

詹凱勛、陳威元、張世楷

目前就讀國立臺北藝術大學動畫系,〈游出自我〉為其二年級下學期的學期作品。

➽ 表演活動

➢ 開幕特別表演

《A Little Bit》

A Little Bit

理化兄弟P.C.B.

-當得獎無數的科學教育器材遇上國(中二)年級的理化兄弟,

在台灣的數位藝術殿堂進行一場什麼都不是的演出 !

理化兄弟P.C.B.

表演者介紹

理化兄弟P.C.B. 成立於 2010 年 , 由兩位藝大曾經延畢生DJ 林昭宇 及VJ黃真組成 . 理化兄弟試圖運用現代科技來翻玩並探討當時曾經是巔峰的影音技術,場域則從個人電玩機台到派對,再轉換進入表演空間進行與不同觀眾的對話。

﹉﹉﹉

➢ 新世代電子聲音藝術

2014台法電子音樂作曲比賽得獎作品音樂會

此作曲比賽採取兩階段國際評審的方式,共選出12位獲獎者。2015年,優秀的獲獎年輕作曲家將獲得8場巡迴音樂會與法國國家電台播出的機會,給予年輕創作者國際演出的舞台。得獎者作品將於台北數位藝術節中舉行巡迴音樂會中的終站發表,歡迎蒞臨欣賞此一難得的新世代電子聲音藝術。

演出曲目

FENG Ling-Hsuan : SET (2014) – 4’15

Jules WYSOCKI : Esquisse aux cris (2013) – 6’00

CHEN Ying-Jung : Mirage (2014) – 4’30

SHIH Yu : Ring (2014) – 4’43

Pierre-Axel IZERABLE : Mars (2013) – 3’05

WANG Ting-Yun : Industrial Noise (2014) – 6’02

Adrien GARCIA : La Isla (2013/14) – 3’23

LIN Chia-I : Gravity (2014) – 4’02

Julien BEAU : Les poupées de Népenthès (2014) – 3’36

Maxime BARTHELEMY : Bleu, blanche, rouges (2014) – 6’06

JIANG Shu-Ya : A Hidden Kid’s Memory playmate, machine and a broken armor (2013) – 4’16

Ségolène NEYROUD : Feral Thunderstorm (2013) – 4’44

﹉﹉﹉

➢ Ina-GRM法國當代先鋒電子音樂藝術音樂會

GRM(Groupe de Recherches Musicales)隸屬於法國國家視聽文獻中心 ,為探索電子音樂、具象音樂的前鋒組織、研究實驗聲響的專門機構。

2015年,將由GRM之總監丹尼爾‧特魯奇(Daniel Teruggi)共同策劃,邀請Ina-GRM代表性的實驗作曲家,挑選具有代表性的重要作品,於台北數位藝術節中發表。

GRM由皮耶爾‧沙佛(Schaeffer, Pierre)創建,而後由法蘭斯瓦‧比爾(Francois Bayle)持續擴大規模,並將GRM與INA(Instiut National de I’Audiovisuel)加以合併成INA-GRM(Institut National de l’Audiovisuel – Groupe de Recherches Musicales)。也招集了麥可‧奇翁(Michel Chion)、丹尼爾‧特魯奇(Daniel Teruggi)、丹尼斯‧杜佛(Denis Dufour)、尚‧史瓦茲(Jean Schwarz)、法蘭斯瓦‧杜那扥(Francois Donato)等實驗作曲家。

演出曲目

Bernard Parmegiani:Capture éphémère 1968 12’ 4 tracks

Daniel Teruggi:Spaces of Mind 2004 17’ 8 tracks

François Bayle:Mimameta 1989 11’Stereo

Diego Losa:Horizons ou le regard du voyageur 2015 17’8 tracks

法蘭斯瓦‧拜爾 Francois Bayle

作曲家介紹

François Bayle是電子原音音樂會( Acousmonium)的創建者,在電子聲響藝術領域是極具代表性的創作者。在GRM擔任負責期間,他致力於深化GRM的營運內容與影響力,策劃了多場重要演出、廣播節目與研討會等活動,曾獲林茲電子藝術節等多個國際重要獎項。

得獎紀錄:

- Grand Prix des Compositeurs SACEM (1978)

- Grand Prix National du Disque (1981)

- Ars Electronica Prize (Linz 1989)

- Grand Prix de la ville de Paris (1996) Tribute from the CIME (Sao Paolo 1997)

伯納德‧帕奇亞尼 Bernard Parmegiani

作曲家介紹

伯納德‧帕奇亞尼(Bernard Parmegiani)是法國前衛聲音藝術家、電子原音(electro-acoustic composer )代表人物。伯納德‧帕奇亞尼GRM早期成員,曾在法國電視台音樂影像部門工作,並為Jacques Baratier、Jan Lenica.與Peter Kassovitz等知名導演作品製作配樂。他近乎神技的錄音帶拼接技術是早期嘻哈樂重要的參考對象,也啟發了Aphex Twin、Autechre與Sonic Youth知名藝人。

丹尼爾‧特魯奇 Daniel Teruggi

作曲家介紹

丹尼爾‧特魯奇(Daniel Teruggi)是聲音作曲家與研究者,曾任GRM總監與Ina Since研究部主任。除了創作、研究分析外,他也致力於聲音藝術與Audiovisual作品的保存議題,並任教於歐洲多所大學。

迪亞哥‧羅沙 Diego Losa

作曲家介紹

迪亞哥‧羅沙(Diego Losa)為GRM的聲音作曲家與GRM Tool的核心研發成員,可創作多種曲風,同時,也精通各種數位、混音技術。

本計畫的電子原音音樂會其中一場,將丹尼爾‧特魯奇(Daniel Teruggi)共同策劃,自上述重要作曲家的作品中,挑選具有代表性的作品,於台北數位藝術節中發表。

﹉﹉﹉

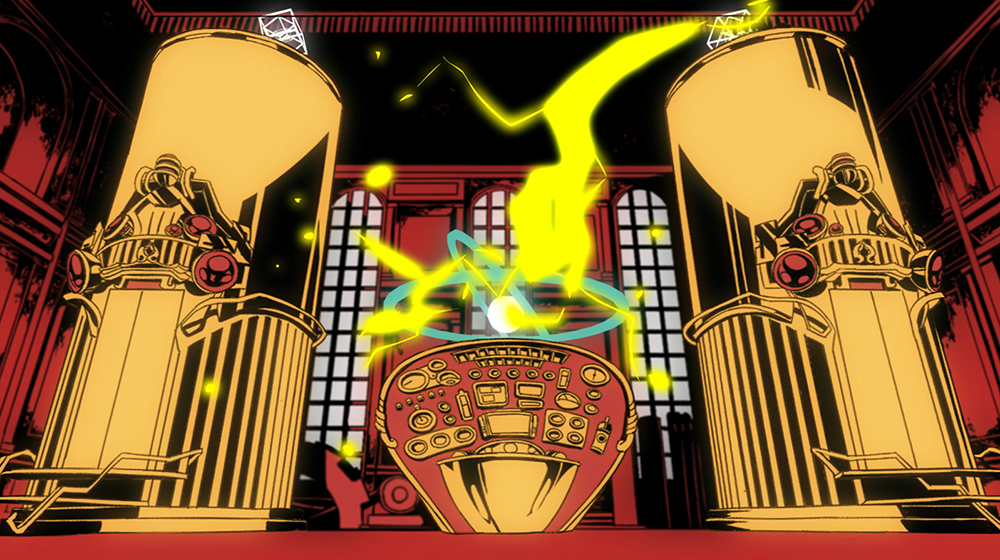

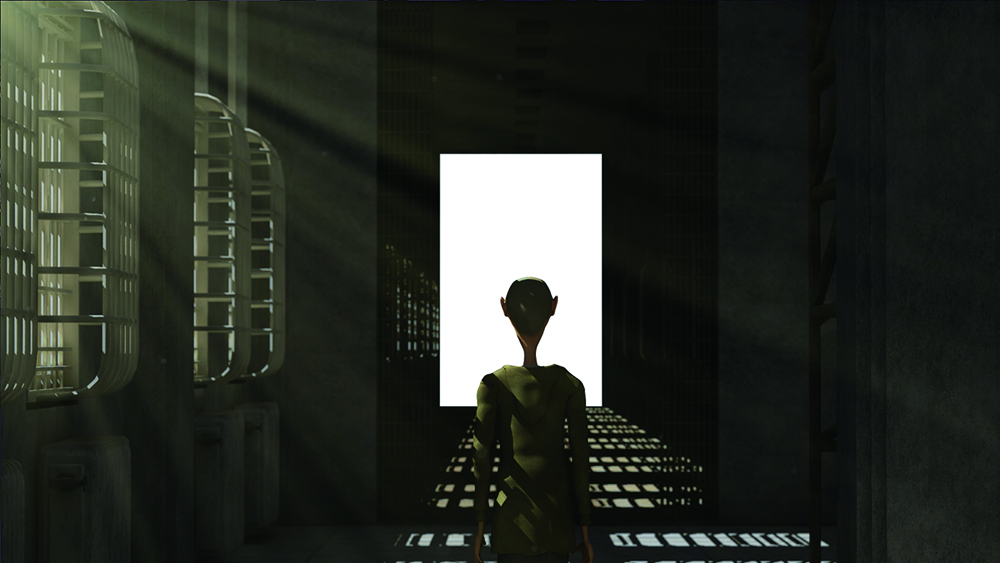

➢ 第六屆數位藝術表演獎首獎表演CBMI《Render Ghost》

《Render Ghost》是一座無演員的科技劇場,在這裡,觀眾即是演員,藉由聲光沈浸、空間裝置、虛擬與現實間的劇場體驗,演繹身體由現實轉向虛擬的歡慶與哀傷。

利用頭戴式顯示器的介面視野,觀眾將身著無塵衣,隨著未來人類的意識,自行遊走於整個空間,見證並參與每個角落及時發生的事件。邁向現實與虛擬皆逐漸瓦解的蒼茫未來,並經歷身體與回憶的最後時刻。

新媒體藝術團體「CBMI」繼2011年以作品《Random》入選數位藝術表演獎,今年更以實境參與的迷幻之作《Render Ghost》一舉拿下「第六屆數位藝術表演獎」首獎!該作品同時也是今年「第十屆台北數位藝術節」的重點表演。

﹉﹉﹉

➢ 「異響2015」台灣聲音藝術家表演

➮ 作品介紹 1

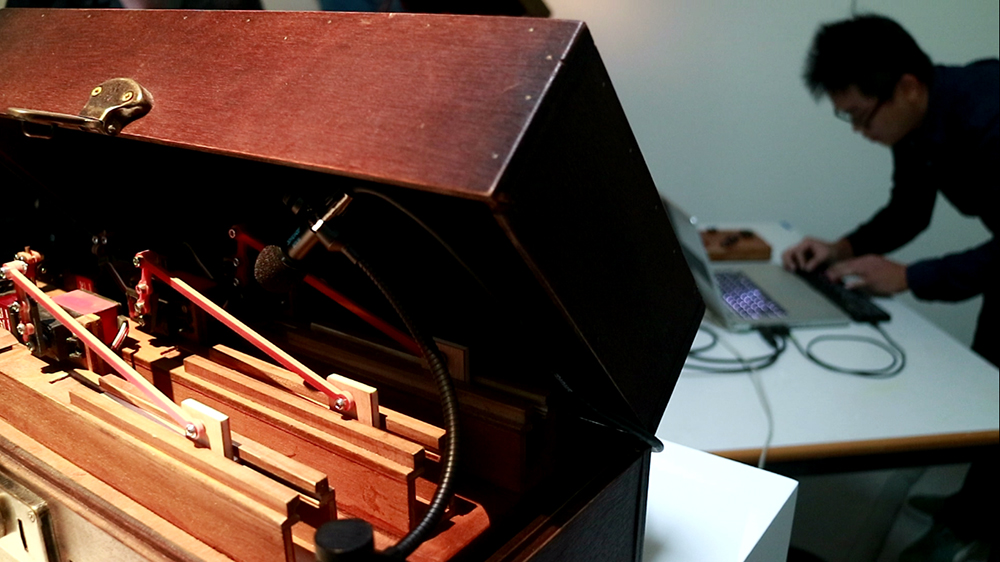

《開箱作業》

「開箱作業」系列想法來自王仲堃對於箱匣的喜好,對於未開啟的箱匣總是有著無限的遐想,亦如音樂盒開啟後的驚喜。而透過裝置於箱內的聲音機械,觀眾與其互動並透過感測器觸發預製撰寫好的隨機片段,因此每次皆會產生不同的結果,意在轉化此裝置原本作為演出現場的樂器,如今卻是將演出者的角色交付參與的觀眾,使其成為聲響觸發演奏的一分子。

藝術家介紹 1

王仲堃

出生於1982年的王仲堃是臺灣近年科技藝術的生力軍,他創造了各式各樣的機器,這些機器有著耐人尋味的單純性與獨特的美感,它們在感應觀眾靠近之際,不知疲憊地自顧自進行自己的運動,或發聲、或開關、或吐氣、或旋轉或叮噹,它們不僅僅執行簡單的單一動作,反之它們有著自己的節奏變化,既似頑愚,又似有靈。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 2

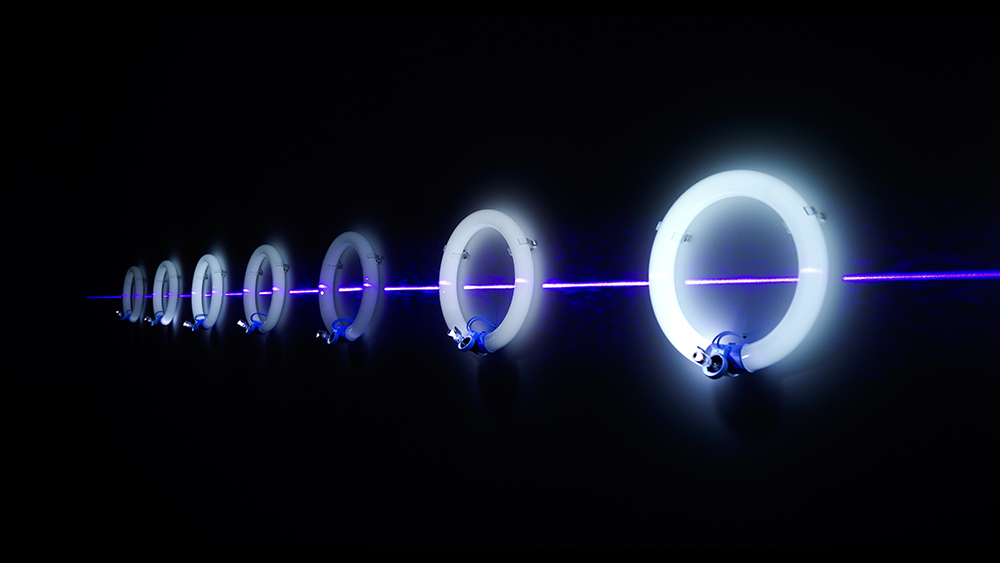

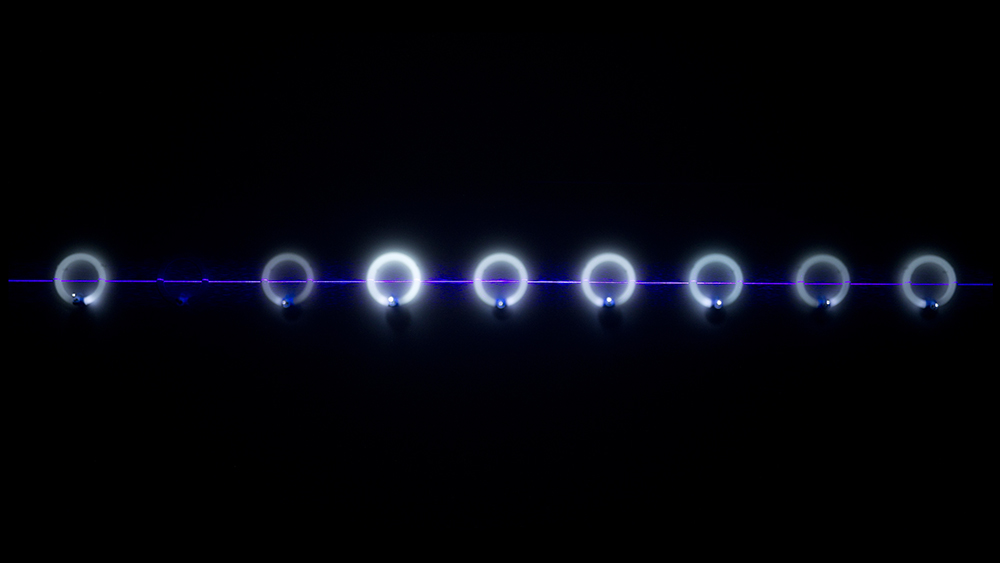

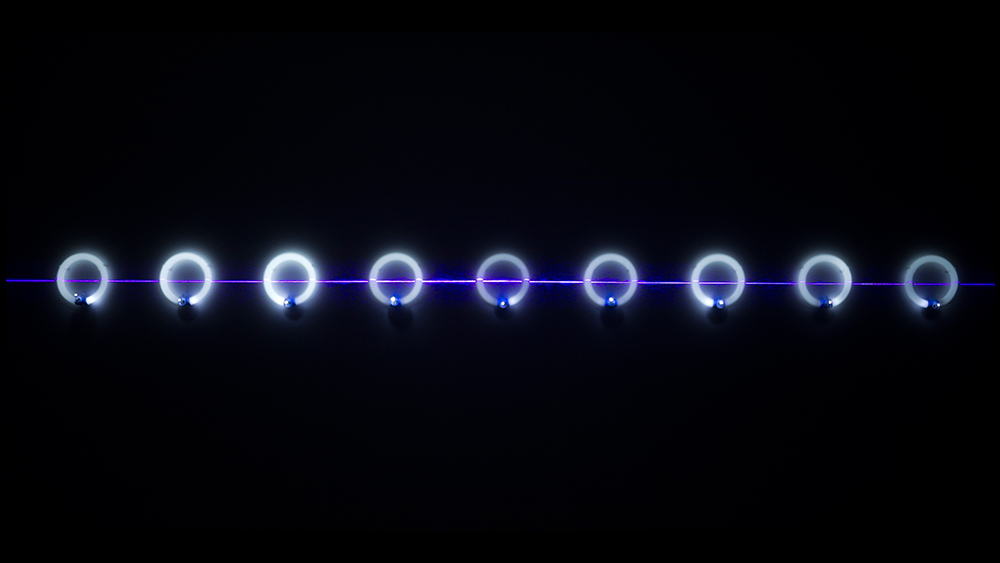

《雷射日光燈聽覺演出》

「也許節奏能夠組織這失控的美麗聲響。日光燈是一個迷人的材質,有機、有生命力,我喜愛這一點,同時,也被這個特性困擾著。」──姚仲涵

燈光被姚仲涵視為一個表達資訊的訊號,如電腦上的LED或是汽車的煞車燈與方向燈。但是日光燈的訊號卻是失效的。對姚仲涵而言,日光燈是一個太有個性的光;它的亮起時間是依照自己的物理條件所影響,它所發出的聲音來自他點亮過程的震動,沒有定律、沒有規矩。

藝術家介紹 2

姚仲涵

台北藝術大學科技藝術研究所碩士,作品透過日光燈與聲音之間的呼應和對比,觸發觀者對自身體感的想像。作為台灣聲光藝術先驅,姚仲涵曾獲台北數位藝術節聲音藝術首獎,並受邀參加日本「福岡亞洲藝術三年展」、「NTT ICC-Emergencies!014」、荷蘭「STEIM – Massive Light Boner」等盛會,作品多發表於國際性展會,目前為專職藝術創作者與台北藝術大學、實踐大學兼任講師。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 3

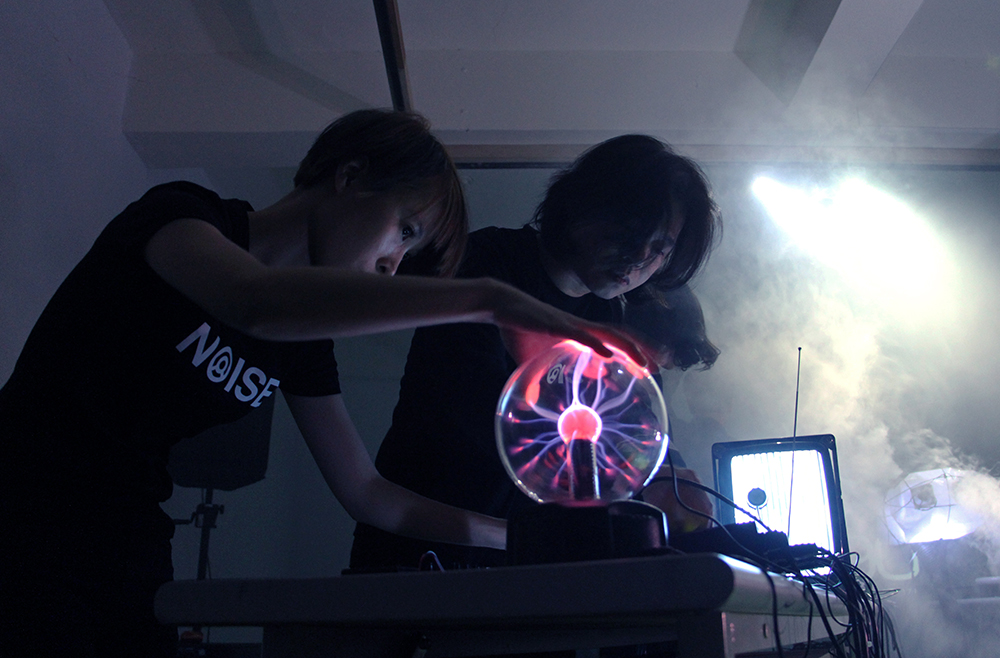

《電磁噪聲表演》

〈電磁噪聲表演〉是一系列由響相工作室手工自製電子樂器、電路擾動、硬體駭客和類比錯誤的創作計畫,以電磁波聲響和電視呈現的抽象視覺訊號互動聲音干擾與高壓離子球的表演,電子頻率的不確性與變化節奏相互干擾,能量在可控制與不可控制的流動狀態中,從原始科技的電子聲響解放。

藝術家介紹 3

響相工作室(王福瑞+盧藝)

王福瑞

王福瑞為台灣早期重要前衛的數位藝術以及聲音藝術藝術家兼策展人,他帶領台灣聲音藝術進入了新的領域與發展,1993年以先鋒之姿成立台灣第一個實驗音樂廠牌和出版刊物「Noise」,2000年加入台灣媒體藝術發展中少數以互動為主的創作實驗團體「在地實驗Etat」,並推動國際「異響BIAS」聲音藝術展與「台北數位藝術獎」聲音藝術類別。王福瑞從2010年以來工作於國立臺北藝術大學新媒體藝術學系與科技藝術中心以及台北數位藝術中心,並策劃多場相關展覽與活動,包含2008年、2009年、2010年、2012年的「超響TransSonic」聲音藝術節與2007年至2009年的「台北數位藝術節」。他的創作廣為展出於國內外美術館與藝術節,包含台北立方計畫空間、台北當代藝術館、台中國立美術館、台北數位藝術中心、台北雙年展、香港巴塞爾藝術展、紐西蘭基督城The Physics Room、柏林電子藝術表演實驗室、卡爾斯魯厄藝術與媒體中心、林茲電子藝術中心、巴黎École nationale Supérieure des Beaux-Arts、芝加哥Antena藝術空間、舊金山The Lab藝術空間以及紐約皇后美術館。他最廣為人知的作品有2008年「聲泡」、2010年「聲點」、2011年「超傳波」和2012年的「電磁音景」。

2015年與藝術家盧藝成立「響相工作室」,持續致力推動海內外聲音藝術相關展覽與表演以及工作坊,該工作室致力嘗試以創新實驗性的聲音作為主要核心概念,執行聲音藝術的相關創作與其推廣計畫。

盧藝

盧藝,「響相工作室Soundwatch Studio」成員與王福瑞聲藝助理。交通大學應用藝術研究所畢,曾於舊金山藝術大學AAU、舊金山藝術學院SFAI進修藝術。曾任吳興國小美術老師、全球華人藝術網藝評、雙象文創設計。曾於國立台北藝術大學、台北當代藝術館、國立臺灣科學教育館、立賢基金會蒲公英教育計畫…等教導聲音藝術工作坊。

➽ 數位藝術平台

➢ 國際交流駐村創作展

台北數位藝術節國際交流駐村計畫於2009年展開,以數位藝術為核心,提供台灣與國際藝術家雙方駐地創作、交流的實質機會,以及「駐地、創作、展覽」一次到位的藝文資源。今年邁入第六屆的「法國里昂Grame國立音樂創作中心駐村計畫」,邀請台灣新媒體藝術家張永達,以及由法國里昂GRAME國立音樂中心、法國里昂國立高等美術學院聯合推薦的法籍聲音藝術新秀,茱莉.瓦雪,於台北數位藝術節展出。張永達結合視覺裝置與聲響的作品〈相對感度Nº2〉,為近年發展「相對感度」系列的最新創作首展;茱莉.瓦雪以「福爾摩沙」島嶼為文本的現地製作錄像作品,交織虛構敘事與口述史、畫外音景與在地方言,構造另一種聲音。張永達將於明年(2016)駐村里昂,再度與茱莉.瓦雪參展法國里昂GRAME國立音樂中心策畫的展覽。

➮ 作品介紹 1

《相對感度 Nº2》

相對感度 Nº2

張永達

–

2015

電加熱棒、電磁閥、電腦控制晶片、水

人類的感知無法被系統組織與精確數據量化,因此身體感官對於空間環境或其他感知變異的察覺與調整,是在一種相對的狀態經驗和比對下所形成,透過差異化因素下的身體感知,形成相對的感度。「相對感度」是一系列創作計劃,圍繞在以身體感官對於聲音、視覺、溫度和空間之間的關係,所發展的系列聲音裝置; 身體的感度,是一種本能的、直覺的反應系統,透過它,我們的身體得以閱讀與回應當下的狀態,而視覺一直是人類長期所依賴的主要身體感官,視覺的第一眼接觸(first eye contact),往往支配我們對於訊息的解讀及思考,而且僅止于視覺層面,「相對感度」系列作品試圖讓觀者在第一眼視覺接觸之後,轉換到其他身體感官的層面,去獲取視覺以外或是視覺所不能提供之訊息和狀態,其概念在於挑戰觀看的方式和感官的支配。

在這個概念下,發展一系列的創作計劃,以聲音、空間裝置為主,提出對於現有作品觀看方式的挑戰,挑戰人們快速觀看作品的習慣,甚至是過於依賴或完全視覺形式思考的觀看方式,在這樣的養成與權力(藝評、策展人)底下,感知受到了侷限,逐漸僵化,觀看與閱讀作品也是如此。純粹感知像是我對現今議題式和雙年展式的當代藝術氛圍(大部分藝評、策展人偏好的)僵化與形式化的現象所提出的反應。而觀看方式則是長期在視覺主宰之下所形成的,當感知被侷限或習慣於某種偏好,其他感知就會漸漸的無感或退化。

這次於台北數位藝術節展出的〈相對感度 Nº2〉,在空間中懸掛著尺寸不同的金屬管,其內部裝設電加熱棒,每支上方有滴水裝置,藉由溫度控制,讓水非常緩慢的依附著金屬管流下,蒸發的過程,慢慢產生聲響,直到完全蒸發。液態轉換到汽化的過程,聲音不單只是固定位置發聲,而是沿著金屬管,在空間流動,透過金屬管懸掛的角度以及電加熱器的溫度差異,在空間展開細微的聲音觸診。

圖片提供:張永達

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 2

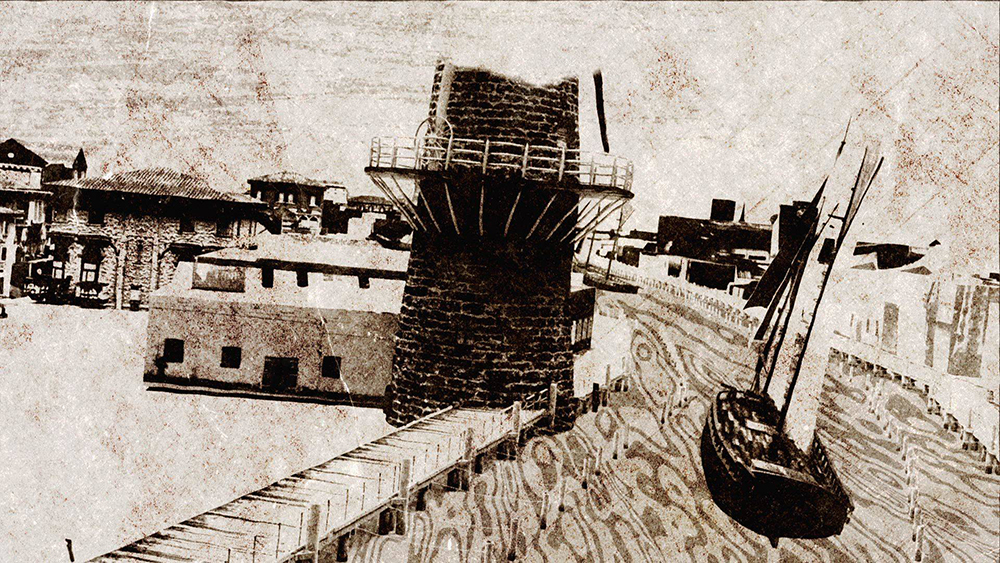

《福爾摩沙聲學計畫》

福爾摩沙聲學計畫

茱莉.瓦雪 Julie Vacher

–

2015

投影裝置

延續茱莉.瓦雪以聲音與人聲為故事傳遞媒介的創作,〈福爾摩沙聲學計畫〉以合成聲音、現實世界的錄音與電子音樂的交雜,或人聲的混合,強化空間飽和度,均賦予敘事更厚實的密度與顏色。錄像藝術往往傾向這類實踐,這亦為茱莉.瓦雪希冀透過此計畫進行探索之標的。

〈福爾摩沙聲學計畫〉中,一名旅人漫步尋找著一顆石頭。在途中,她將會遇到某些人向她描述這顆石頭可能的所在地,包括高山、小島與村莊。這部影片的脈絡靈感來自一部描繪眾多城市的雜記,即義大利作家伊塔羅·卡爾維諾於1972年完成的文學作品《看不見的城市》中〈城市與記憶〉的篇章。書中所描繪的城市,有些受制於物理法則(例如無重力城市、地底城市),有些則是構築於心理現象(如助記符城市、記憶城市)。

〈福爾摩沙聲學計畫〉為台北數位藝術節國際交流駐村創作展參展作品,藉由在台灣駐村創作的機會,作品將於法國(影像攝錄)與台灣(中文、客語、原住民語旁白)兩地製作。

﹉﹉﹉﹉

➢ 2015數位動畫展

2015數位動畫展-有影切片

數位技術的概念與發展在今日動畫與動態影像的製作當中,除了因為技術的進步豐富了作品的類型與樣貌,更因為這些技術的產生而介入並改變了動畫與動態影像的發展和做法,產生出相當的影響力並成為影片討論的主題。《有影切片》由動畫探討數位概念的內容切入,延伸到數位技術的產生及進步是如何影響動畫的設計、製作與發展,端看數位技術與動畫技術是如何豐富動態影片的拍攝與製作。閩南話當中講到「真的」會說「有影」,在《有影切片》動畫展當中,我們試圖探索數位與動畫所建立起的關係,其背後真實倚賴的技術以及概念是如何生成。

與拍攝真人電影時錄製連續影片的方式不同,動畫是由單一影格所組成的影片,即便是製作3D電腦動畫,其動態設計及算圖過程亦是一種進行拆解與組合影格的動作,因此切片的概念其實存在於動畫的本質中。另一方面,切片過後我們得以穿透實體看到所組成的元素樣貌。奧斯卡.費辛格(Oskar Fischinger)於1922年發明切蠟機(Wax-slicing machine),一開始是利用彩色顏料、油脂,化學原料製造漩渦狀的混合物,再加上蠟、瓷土以後使之成為條狀固體,藉由每切下一片形成的物質肌理,結合照相機拍攝,直至切完為止,串連起來後成為《蠟實驗》(Wax experiments,1921-26)系列作品。若將動畫視為由混合物堆砌而成的身體,將這些混合物的組織作為材料,處理成薄片,並藉由透鏡(螢幕)觀看,除了理解身體本身的肌理與結構之外,透過切片,進一步取得組成影像的每個影格與元素,從切片的角度觀察動畫與數位技術在今日密不可分的關係。

展出影片從探索數位可攜式行動裝置興起的現象開始,到結合動畫及互動介面的數位化延伸,以及3D動畫製成2D扁平式的視覺效果呈現,然後轉到以動態追蹤方式、經真人演員表演後將其眼睛直接合成(移植)在已拍攝完畢的停格動畫影片,接著進一步使用空拍攝影機、Google Map、Google Earth搜集資料,再利用3D動畫及虛擬攝影機的鏡頭運動製成預視模擬影片(pre-visualization / previs),並有以雷射切割技術輔助,經印刷後保留木頭紋理,串連成為連續影像等討論。定位為動畫展而非影展的《有影切片》,期待能透過多重螢幕與觀眾互動的展示方式,從內容、空間與展場動線的設計去呼應數位與動畫當中的關係,以獨特的展覽策劃手法突破數位藝術節數位動畫展的過往形式。

策展人:蔡明君、林青萱

特別感謝:劉文、戴映萱

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 1

《出口》

出口

杜鈺凱

2015

英國

03’00”

2D&3D電腦動畫

〈出口〉反映數位時代的日常生活,創作靈感來自於Sherry Turkle一書《一起孤獨》。面無表情的市民,與使用中的手機有著極大對比,反映我們過度依賴虛擬通訊。市民遭吞噬的驚嚇結局意味著,沒有人能從無止盡的慾望所創造出的科技潮流下全身而退。

〈出口〉這部作品以色彩豐富的手繪動畫表現,探討自2007年iPhone發明後,智慧型手機逐漸普遍,並成為改變人類生活的數位科技產品之一的現象。作品透過不同鏡頭描寫低頭族倚靠智慧型手機與他人互動的現象,影片最終隱含了進步的數位科技所帶來的方便性,卻因而造成人的存在被裝置所取代之狀態。

藝術家介紹 1

杜鈺凱

杜鈺凱(Yukai Du)來自中國,為動畫及插畫家,現於倫敦擔任動態圖像設計師。從英國中央聖馬丁藝術學院畢業後,鈺鎧製作了一部動畫短片〈出口〉,這部作品被選入《安錫國際動畫影展》、《HAFF荷蘭動畫電影節》及其他世界知名藝術節。同時她也獲頒國際獎項如:「3×3學生插畫展-首獎」、「Adobe卓越設計大獎-榮譽獎」、「D&AD-木鉛筆新人獎」。她特殊的構圖風格吸引許多客戶,如雜誌《Computer Arts Magazine》、雜誌《WIRED UK》、繪圖軟體Adobe Creative Clouds和通訊軟體LINE等企業。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 2

《愛˙即插即用》

愛˙即插即用

Michael Frei

2013

瑞士

06’00”

2D電腦動畫(以手指繪製於筆記型電腦觸控版)

人形生物被惡作劇地將頭部以插頭取代,他們很快地就依賴著彼此,而非拋棄自身,任由豎起的手指支配。但手指頭仍在周圍搔弄著……這就是愛情嗎?〈愛˙即插即用〉由Michael Frei創作執導,作品中的繪圖,全部由藝術家用食指,在筆記型電腦上的觸控版繪出。

用你的數位裝置上「玩」這部動畫吧!plugplay.ch

〈愛˙即插即用〉以非敘事性的劇本,由全覽式的設計進行發想。在一個不斷回返與循環的過程當中,以動畫形式及使用電腦或智慧型手機下載的應用程式進行遊戲。作品透過遊戲參與者使用電腦滑鼠或手指去進行數位化影像的主被動性,藉由互動的過程,參與者得以創造敘事,改變電子或數位訊號的傳遞方式。

Michael Frei

Michael Frei 1987年生,現工作於巴黎及瑞士阿姆里斯維爾,先前在瑞士琉森應用科技藝術大學就讀動畫設計,之後畢業於愛沙尼亞塔林藝術學院。作品〈與我們無關〉與〈愛˙即插即用〉在全世界獲獎無數,2014年受邀參加「日本東京動畫藝術家駐村計畫」。藝術家網址見:www.michaelear.com

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 3

《明日世界》

明日世界

Don Hertzfeld

2015

美國

16’30”

2D電腦動畫、實驗技法

小艾蜜莉意外得到了來自未來的訊息,使者是未來的自己……。

〈明日世界〉內容講述一個小女孩接受了來自未來的自己的邀請,透過數位意識的時空旅行,進入了未來世界的故事。作品探討了數位化之後的世界,人類在行為、情感以及與世界的關係之轉變,重複著複製以及得以永世留存上傳、下載的循環。

藝術家介紹 3

Don Hertzfeld

Don Hertzfeldt為美國獨立電影製作人,獲奧斯卡金像獎提名。動畫電影作品包括:〈美好的一天〉、〈生活的意義〉、〈比利的氣球〉、〈退件〉。作品於世界各地放映,獲頒超過兩百多個獎項。近期在知名卡通〈辛普森〉當特別來賓製作特輯。他曾有七件作品入圍《日舞影展》競賽獎,是唯一以短片贏得兩次《日舞影展》「評審團大獎」的電影製作人。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 4

《說你愛我》

說你愛我

David OReilly

2009

愛爾蘭

10’00”

3D電腦動畫

〈說你愛我〉是2008年藝術家探索3D電腦動畫新技法的非寫實作品。故事敘述貓與老鼠間的愛情關係-一個非常傳統的卡通主題,但套用在二十一世紀的場景。

〈說你愛我〉以一隻貓與老鼠的愛情故事為主軸。敘事過程中以測色版(Color bar)作為模板來替故事標註出每一幕的發展。這件作品以3D技術做出早期flash動畫平塗式色塊的視覺效果,進一步在平面效果中凸顯3D技術的表現,例如以粒子特效(Particle)做出火焰及風雨的意象,還有以線框(Wireframe)作為回憶的表現等等。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 5

《晨間散步》

晨間散步

Grant Orchard

2011

英國

06’48”

Flash軟體、電腦生成圖像

「當一位紐約客在晨間散步經過一隻雞旁邊,我們納悶哪一位才是真正的都市人……」

根據Paul Auster代表作《美式生活的真實傳說》短篇集的真實事件,〈晨間散步〉描述一位紐約客在早上散步途中巧遇一隻雞,故事情節橫跨一百年。

〈晨間散步〉以一位紐約客和一隻雞相遇的真實故事為靈感,帶著觀眾從1959年、經過2009年再走到2059年,以動畫發展的不同年代透過多重平行時空敘事去串連,作品刻意在影像表現上標注出各個階段的特殊風格,例如黑白電影年代簡潔線條的動畫表現與膠卷效果,彩色電視時代當中類2D的單色電腦動畫與數位晶格,最後呈現出3D電腦動畫裡光影與細節的逼真表現。

藝術家介紹 5

Grant Orchard

Grant Orchard居住工作於英國倫敦,為動畫導演及設計師,獲「BAFTA英國電影學院獎」及奧斯卡金像獎提名,在兩次「D&AD英國設計廣告獎」表現優異,近期作品〈晨間散步〉獲頒日舞影展獎項。

1997年他加入英國動畫製片公司STUDIO AKA,不久以獨特設計及擅用不同視野完成作品引起注意,創作作品驚艷各方客戶,如Compaq、Skype、Barclays和Orange。

他也擅長使用小塊形體構圖出完整畫面,作品〈我愛運動〉系列短片用上述手法獲得廣大迴響。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 6

《Tim Hortons 湯碗》

Tim Hortons 湯碗

Becho Lo Bianco & Mab Bergara

2014

阿根廷

00’30”

數位單眼相機

「Tim Hortons湯碗拍攝計畫」想要告訴觀眾,加拿大食品公司Tim Hortons的湯是用愛與關懷製成。創作概念想要呈現農夫們細心照料種植出蔬菜,就像是手工藝師傅精巧繪製湯碗一樣。

這樣的想法為創作過程帶來不小的挑戰:藝術家必須依動畫放映時,每一影格的呈現順序,逐步在湯碗上精確的位置繪圖,之後用數位單眼相機拍照湯碗時,要不斷嘗試找到合適的快門。才能透過不同轉速旋轉湯碗後,呈現鏡頭下最迷人的節奏,製造出動感的視覺暫留形象。

〈Tim Hortons 湯碗〉先透過數位技術輔助設計圖像內容,再進行實景錄製。作品以類似早期動態影像發展時期的觀看機器「西洋鏡」(Zoetrope)的概念,創造出由連續圖像產生的動態效果,並將此視覺暫留的成像紀錄在這段影片中。

Becho Lo Bianco & Mab Bergara

藝術家Becho和Mab選擇西洋鏡作為動畫技法原理。這是第一個以類比和實驗技術,製造神奇的影像動態效果之一。這些古老「玩具」及其他類似方式,紀錄著動畫發展的歷史。透過當前各式各樣完善的工具,這些創造讓藝術家的作品更為驚豔,並且提供他們客戶多樣和令人鼓舞的作品。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 7

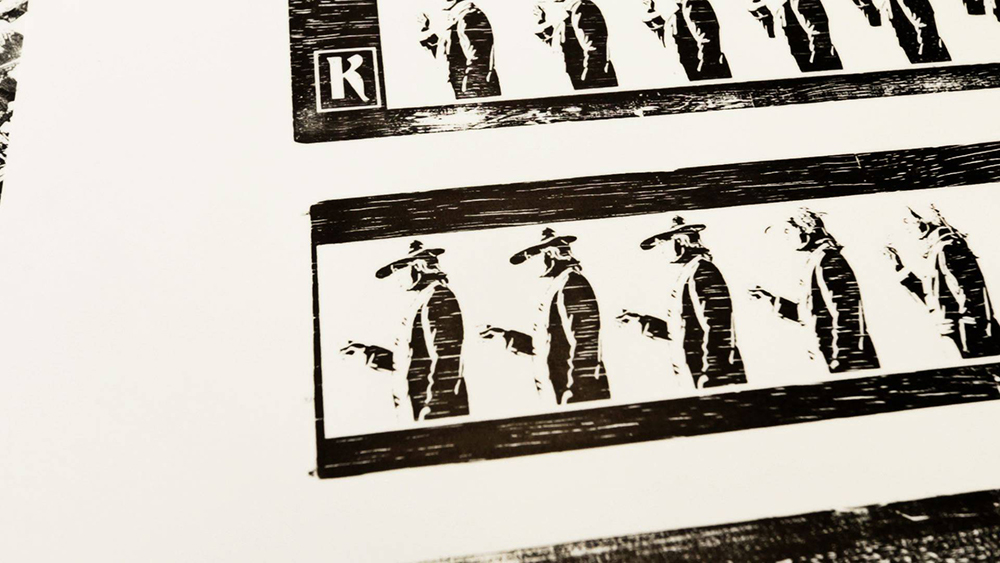

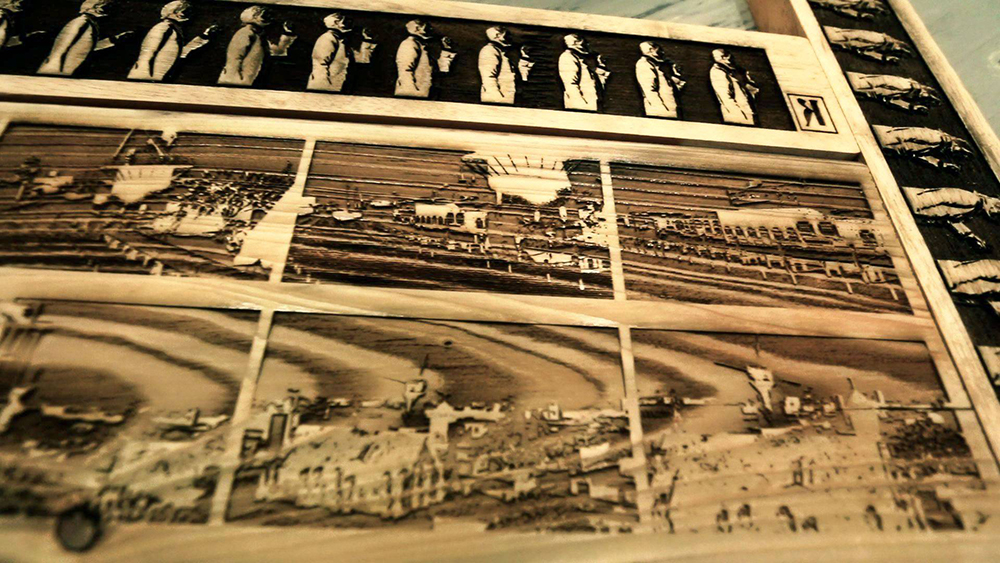

《坎特一號的誕生》

Ketel One – Generations

Craig Small, The Juggernaut

2014

加拿大

00’30”

活版印刷、2D & 3D動畫

酒瓶上的故事道盡了一切:一個家族傳承超過十代的事業,一點一滴地讓伏特加坎特一號,在荷蘭的斯奇丹-這個美麗小鎮誕生。藝術家The Juggernaut以敘事文體配上低沈嗓音旁白,藉由雷射和傳統活字印刷創作出3D電腦動畫,呈現坎特一號的歷史根源和現代製酒工藝。

〈坎特一號的誕生〉使用空拍攝影機、Google Map、Google Earth等技術將城市的景象先以3D動畫及虛擬攝影機製成影片,透過繪圖軟體將人物動態設定完成後,以此為素材進行手繪,再用雷射切割木版製作出版畫原版,經壓印後保留木頭紋理,最後串連成為連續影像。成功地運用數位時代所發展的技術融入動畫製作當中。

Craig Small

Craig Small為獲獎創意總監及加拿大動畫工作室The Juggernaut的創辦者,兼具設計師、動畫家及導演的身分,也擅長運用多樣技術和風格,創作新穎多元題材的作品,他常受邀至電影節及學校座談,講述所發表過的多部作品,也是加拿大廣電設計協會及影視學院的投票會員。

在2002年創立The Juggernaut前,Craig於多倫多附近的知名海報設計公司工作十多年。多才多藝的他被各大知名電視台和製片工作室的爭相詢問。他已為許多知名品牌拍攝商業形象廣告,如百威啤酒、本田汽車、拉霸特藍啤酒、Bell、BMW,以及加拿大最廣為人知的Molson啤酒廣告〈我是加拿大人〉。他的創作曾兩次在艾美獎中提名,和許多國際知名動畫設計巨擘如:David Carson、Chris Landreth及Clyde Henry Productions合作過。

Craig現在正籌備一部改編自2010年暢銷圖像小說《KENK》的動畫短片。這部作品結合定格動畫、紙模型和手繪技法,將與加拿大國家電影局合作,並計畫在2015年發行。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 8

《再會了玫瑰》

再會了玫瑰

Bruce Alcock

2009

加拿大

06’22”

定格動畫、戶外拍攝手繪動畫

〈再會了玫瑰〉描述加拿大紐芬蘭的一段傳說,在這個淒美的愛情故事,一位男子歌唱憂鬱的語調向他的摯愛道別。作品改編自當地音樂家Émile Benoit的歌曲, 藝術家Bruce Alcock找到一處切合歌曲中真誠情感的理想場景-一座被漁夫廢棄的小屋。

這部令人讚賞的動畫,全景皆在戶外拍攝,場景仿照海邊捕魚人家:魚叉、貝殼、漂流木與岩石,搭配Émile Benoit粗曠嗓音及獨特腔調,意外地相配營造出歌曲所描述的畫面。作品創新的影像架構,將畫面分為三部分,每一部分都映照著歌曲中述說的故事。

〈再會了玫瑰〉以實景拍攝、縮時攝影(Time-lapse)的方式將時間流逝的樣態呈現在影片中。全片以主觀鏡頭、一鏡到底的視角,注視著小屋外的風景,以及抽屜中的回憶。將抽屜的間隔配置作為三個分割畫面,包含真實物件、動畫影像與手寫詩句同時結合在一個螢幕中。透過細微的電腦模擬計算影像動態再轉換成手繪形式,以及架設攝影機的位置,作品以電腦數位技術輔助但呈現出質樸的手工痕跡,以表達對逝去愛人的濃厚情感。

Bruce Alcock

Bruce Alcock生於加拿大紐芬蘭,在遠赴西班牙巴塞隆納,向動畫家Dirk Van de Vondel學習動畫前,主修低音號及比較文學。學成歸國後,他在多倫多成立了「咖啡動畫工作室」,接著在芝加哥暫居五年,籌組製片公司Tricky Pictures執導廣告。最後他定居在溫哥華,成立另一間製片公司Global Mechanic。他的作品以多樣性的技法聞名,Alcock在國際上知名作品包括:〈電話留言錯誤〉(2003),〈昆特酒店的故事〉(2005)及第一次與加拿大國家電影局合作拍攝的〈再會了玫瑰〉(2008)。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 9

《怪怪箱》

怪怪箱

LAIKA

2014

美國

01’00”

定格動畫

〈怪怪箱〉這部3D定格動畫改編自Alan Snow暢銷奇幻冒險小說《怪物在這裡》,這個喜劇寓言發生在「起司橋」-一個維多利亞時期的奢華小鎮,居民迷戀著財富、階級制度及最臭的高檔起司;而在迷人漂亮的鵝卵石街道底下,生活著一群怪怪箱。「在夜晚骯髒的怪獸從下水道爬出,竊取小鎮居民最珍愛的寶貝:小孩和起司……」至少居民對這個傳說一直深信不已。

事實上,怪怪箱生活在一個多變的地下洞穴社區,像烏龜背著龜殼一樣,這群可愛、古怪的淘氣生物將身體罩在可回收紙箱裡,他們收養一位人類孤兒,這個小男孩平常與他們一起翻找垃圾堆和蒐集廢棄零件。

然而,怪怪箱被一個惡毒的害蟲終結者盯上,他決定要根除怪怪箱們,來進入起司橋小鎮的上流社會。這群心地善良的工匠在危急形勢下,必須求助小男孩和愛冒險的富家女孩,去搭起他們與人類(和起司!)兩個世界溝通的橋樑……。

萊卡(LAIKA)是最早開始使用3D列印技術於停格動畫長片的動畫公司之一。過去由於軟材質(如:粘土)容易因受光線照射時間長而融化、變形,並且無法呈現太多細節;而若是以硬材質(如:木頭)製作時則要準備上百個表情頭部(尤其有許多不同角色時),數位的3D列印技術剛好解決了這項問題。〈怪怪箱〉是萊卡發展運用此技術的第三部長片,成熟的技術運用在主角們的臉部表情方面有著豐富的表現。

LAIKA

關於萊卡(LAIKA):2005年在美國奧勒崗成立,專長於劇情片製作的動畫公司,總裁兼執行長Travis Knight隸屬於Nike共同創辦人兼主席Philip H. Knight。著重在得獎電影製片者、設計師及動畫家的藝術性,萊卡創作三部獲奧斯卡金像獎提名的定格動畫:〈第十四道門〉(2009)、〈派拉諾曼:靈動小子〉(2012)、〈怪怪箱〉(2014)與全電腦繪圖動畫(All-CG)短片〈月亮女孩〉(2005)。第四部劇情片作品〈久保與二絃琴〉將於2016年8月19日於世界各地的電影院首映。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 10

《來玩吧!》

來玩吧!

Greg Barth

2014-2015

英國

00’54”

3D列印、尼龍、白巧克力

這件作品以超現實和復古手法詮釋電子音樂,藝術家想要依照每個樂器的原音,將樂器故障與解構,創作出屬於樂器聲音的音像圖景。

〈來玩吧!〉以電腦進行模擬測試,經3D列印和手工製作等方式產生物件,透過定格動畫的手法拍攝,最後以電腦後製剪接等技術完成。作品結合人聲與操作手冊的概念,將數位音樂的表演視覺化、實體化,創造出一部充滿想像的廣告。

Greg Barth

藝術家運用多樣的技術創作這件作品。他們先在3D電腦程式用粒子和物理模擬,來視覺化樂器的原音。接著畫出每張影格的3D草圖,以定格動畫的方式拍攝和解構視覺。作品用了六公斤的白巧克力,3D列印出雕塑頭像,用兩個熱熔槍讓巧克力頭像融化。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 11

《權限爆炸》

權限爆炸

Atyp Studio

2013

英國

02’03”

3D掃描、投影、定格動畫、客製程式碼、即時動作、電腦生成圖像

當電子樂DJ兼製作人Si Begg創作錄音室專輯〈權限爆炸〉時,Atyp工作室與他聯繫,合作一個充滿靈感的主題計畫。音樂專輯的標題和概念代表Si如何看待他的作品:他將心靈最深處波形的一角生成為「可控制」的爆炸,作為打破日常生活秩序節奏獨特的表達,Si將這張藝術音樂性產出視為個人的「權限爆炸」。

不只定位在音樂錄影帶,作品用實驗短片呈現,目的在視覺化體現專輯的聲響方向性。所面臨的挑戰是,要將充滿超創意的概念,恰到好處駕馭音樂的節奏和秩序。藝術家希望用豐富複合的手法,融合專輯奇特多層次的特質,作品手繪在複合媒材板,結合3D列印、投影、定格動畫、程式碼、即時動作及電腦生成圖像,成功抓住這個計畫獨特的美感與核心。

〈權限爆炸〉充滿實驗性的動畫製作,表現了音樂的編曲及精神。結合3D掃描與列印、實景投影(3D Mapping)、電腦模擬、實物架設、定格拍攝與電腦特效後製合成等技術,以將音樂律動視覺化的概念來打造這個音樂錄影帶(Music video)。

藝術家介紹 11

Atyp Studio

Atyp工作室創作設計具參與性、啟發性、娛樂性的移動體驗,工作室名稱來自「atypical」(不符任何規範)一詞。藝術家相信群眾挺身而出的價值,因此創作許多這類型傑出的作品。他們的核心精神基於這些關鍵價值:設計、動態影像、科技、創意和文化,以嚴格的設計流程完成所有作品,相信動態影像的既有力量能抓住觀眾目光和想法。

結合設計和技術,有力地讓觀眾沉浸在一場旅程,科技的快速進步,創造出更人性化聯繫的權力,並能以新方式體驗內容。Atyp工作室用實際體驗互動加強參與感,他們具創意的想法受到客戶青睞。平常以自發計畫從內部培養創意,保持積極的工作室文化及健康的工作時間,也主動投入當地工業,受邀國際和英國設計座談等活動。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 12

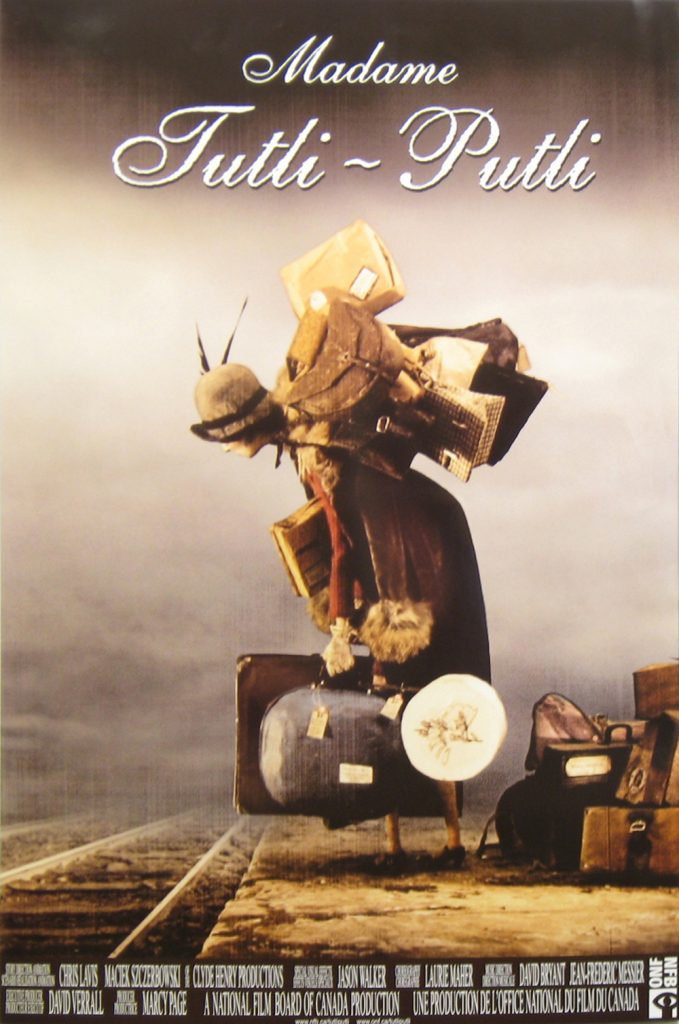

《夜車驚魂記》

夜車驚魂記

Chris Lavis & Maciek Szczerbowski

2007

加拿大

17’16”

定格動畫、數位特效

Tutli-Putli女士登上了夜車,當天色逐漸黯淡時,她對於這場令人沮喪的心理冒險感到孤單,游離於現實與幻想世界之間,她被捲入充滿神祕懸疑的漩渦……。 加拿大國家電影局推出這部精緻定格動畫電影,帶領觀眾走入這段華麗看似存在的旅程。作品引入開創的視覺特效技術,搭配扣人心弦的原創配樂,精雕細琢的工藝技法活現一個充滿情感與想像的逼真世界-夜車正在月台上等著你!

(註:Tutli-Putli是印度語,意指「玩偶」、「嬌貴脆弱的女人」。)

在越趨於使用數位技術成像追求「擬真」時,於動畫人物的創造過程中,因為眼神、表情掌握不當等原因,造成角色似人非人的「恐怖谷現象」(Uncanny valley)時常會困擾著創作者。〈夜車驚魂記〉以自行研發的動態追蹤方式,經真實演員表演後將其眼睛直接合成、移植在已拍攝完畢的停格動畫影片中。獨特地運用了數位技術,不但免除了無生氣的人偶般的空洞表現,更使角色在情緒的演出更為生動。

Chris Lavis & Maciek Szczerbowski

Chris Lavis和Maciek Szcerbowski於2007年完成第一部電影〈夜車驚魂記〉(由加拿大國家電影局製片)。除了電影製片者,Chris及Maciek也是動畫家、雕刻家、拼貼藝術家、劇作家及藝術總監。

1997年他們在加拿大蒙特婁成立電影製片公司Clyde Henry Productions,專長定格動畫及視覺特效,其插畫、音樂MV、片頭動畫等作品,獲頒獎項廣受好評,並在《Vice》雜誌發表連環漫畫作品〈Yuri Gagarin沒說的傳奇〉引起風潮。

﹉﹉﹉﹉

➢ 電玩藝術專題展

2015台北數位藝術節電玩藝術展-遊戲悅讀:為什麼好玩?

社會新聞過曝地提醒我們:「年輕人沈迷於數位娛樂的聲色犬馬之中,導致行為偏差,甚至出賣肉體以換取遊戲之虛擬道具」而商業報導則叮嚀著:「臺灣只有兩千三百餘萬人,但在手機遊戲市場上高居全球前幾名」這一利多契機;鋪天蓋地電視和網路廣告,更明目張膽地賣弄女體誘惑著:手機內有溫柔地,遊戲自有顏如玉。

匯流且相斥的訊息在今日面對困境與衰微的島嶼臺灣中,電子遊戲彷彿體現著世紀末的華麗璀璨,也同時背負著千禧主義的墮落罪罰。

這使我們不禁同時思考與反省:電子遊戲被認為是蓬勃發展的產業,產值已經遠高任何娛樂產業,幾乎所有的創業者不是成為獨立遊戲(Indie Game)開發者,就是從事具備遊戲化(Gamification)成分的資訊數據服務;另一方面,社會對電子遊戲的負面理解也同時處於相乘的兩極激化狀態。似乎這是一門:「好賺錢的高級娛樂」

作為當代數位科技藝術的重要環節,過去我們提出許多面向來思考遊戲的呈現方式:例如末世想像的哲學討論、資本主義氾濫或是異想現實和虛擬的影像,都獲得了許多好評。前年討論玩家與觀眾在多重螢幕觀看下所產生的角色認知差距,也成為國內外研究遊戲實況興起的參考。

台北數位藝術節邁入十週年的此時,今年的「電玩藝術展」將回歸原點,回溯最初的關懷:也就是「閱讀」和「理解」的形式。

「現代人已經不閱讀」一類沈痛呼籲早已乏善可陳,這樣的哀嘆或許也可套用在遊戲上,在每天有數千種全新遊戲上架的數位洪流中,或許玩家早已忘記遊戲為何好玩,無力且無能法探究作品的內涵與根源,遑論其文化與藝術氣蘊。

在這次的電玩藝術節中,我們準備了幾個主題與影片,搭配最近上架的遊戲,讓操作的動態風景、聲光視覺的呈現和關於文字聲音的導讀講解合一,在操作者、分享者與聆聽者之間結褵出一張動人的網羅,在文字、聲音和影像的中上下震盪。讓您瞭解這些作品為何好玩,親自觀看、體驗與體認。

﹉﹉﹉﹉

➢ 「城市之音─國際聲音藝術節」交流展

首次跨及蒙斯、台北兩地的「異響2015──台比聲音藝術交換計畫」,結合第十三屆「城市之音──國際聲音藝術節」,以及第十屆「台北數位藝術節」兩大國際型展覽,邀請台灣、比利時兩地藝術家展演,進行雙方技術交流與經驗分享。台灣方面,參與「城市之音」藝術節的藝術家為王福瑞、姚仲涵、王仲堃、張永達等四位,參展「台北數位藝術節」的藝術家為戈捷‧基亞茲、尼可拉斯‧達利桑卓、史特凡‧柯吉克與阿爾瑙‧厄闊特,以及策展人雅克‧優班斯卡與跨文化中心共同策畫的「GIF ART動圖特展」。

「城市之音」藝術節由「跨文化數位與聲音文化中心」主辦,菲利浦‧弗蘭克策畫,地點於歐洲歷史文化中心蒙斯(比利時),每年均約有一萬人次參與。「城市之音」藝術節作品從數位藝術至聲音詩歌,從當代電子音樂研究至聲音/視覺藝術,獨具巧思地將聲音轉化為人與人之間的連結媒介。

「台北數位藝術節」為台灣年度重要數位藝術展覽。歷屆作品結合各藝文創作與科技思維,融合產官學各方資源與創造力,實踐數位藝術領域跨界展演的可能性與實驗性,打造出富含教育意義與藝術性的國際型展覽。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 1

《碎片#43-44》

碎片#43-44

戈捷‧基亞茲 Gauthier Keyaerts

–

2013

投影裝置

〈碎片#43-44〉為戈捷‧基亞茲(Gauthier Keyaerts)與弗朗索瓦‧扎耶加(François Zajéga、亞辛‧塞卜帝(Yacine Sebti),以及蒙斯大學數位藝術研究所合作創作的互動裝置計畫。其核心概念為技術與即興創作。

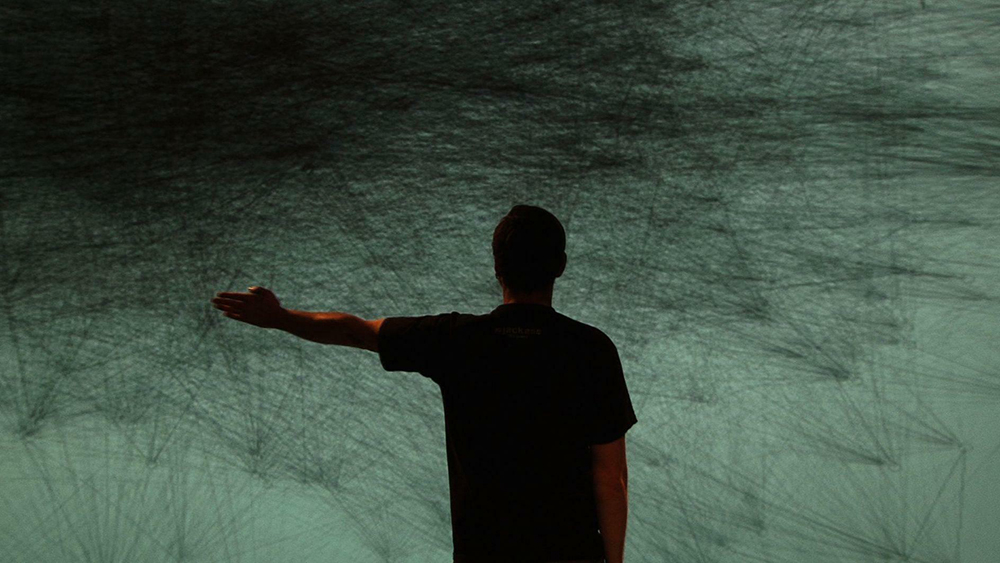

〈碎片#43-44〉的初始構想為一件樂器,在不與任何物體直接接觸的情況下,以純物理的方式(亦即以某人的身體演奏)產生聲音。觀眾與〈碎片#43-44〉的互動的方式相當簡單:就定位於一台動作偵測攝影機前,這台攝影機偵測使用者的動作,將之轉換為聲音與影像。一旦學會掌控這個數位聲音世界暨真實樂器後,觀眾可運用他的身體,遨遊於一系列聲音資料,而這些聲音檔案將於每次公開演出前更新:內容包括抽象風格、人聲或環境音。因此,在必要的情況下,使用者可於腦中構思確切主題來串連它們。

在操作過程中,表演者的身體觸發聲音,並將聲音空間化,讓聲音圍繞著表演者。特定的手勢則用於使聲音循環播放、啟動不同效果、或是改變聲音的音量與速度。這些動作將即時地影響扎耶加所設計的即時視覺系統,強化此種經驗的身歷其境感。一般而言,聲音在認知上比影像更為抽象,這件作品則賦予聲音視覺形態,使其更為具體。因此,表演者得以即興創作獨一無二的曲目。

在表演當中,基亞茲同時作為聲音、機器與影像之間的導體與人類介面。他沈浸於這個聲音世界中,進入自身潛意識深處以創造新形式。〈碎片#43-44〉以裝置作品形式展出,提供觀者上述體驗,使他們不僅看到與聽見聲音,更能感受其創造性潛能。(〈碎片#43-44〉這件作品是由瓦隆-布魯塞爾社群的數位藝術部門資助,由蒙斯大學數位藝術研究所、跨文化中心,以及SMart共同製作。)

本作品於11/16-11/22期間為紀錄影片放映,以下為影片介紹:

〈碎片#43-44〉這項互動裝置計畫於2012年「城市之音」藝術節首次發表,目前持續研發中,由音樂家戈捷.基亞茲發起,以數位藝術家弗朗索瓦.扎耶加創作的視覺物為主題。這件裝置如同樂器般以純粹物理方式,即透過身體操縱,產生聲響,但又未與任何物件直接接觸。

計畫/聲音:戈捷.基亞茲;視覺:弗朗索瓦.扎耶加;推廣影片由約拿.魯希克斯執導;製作:跨文化中心、數位藝術研究所;瓦隆-布魯塞爾社群文化部數位藝術處提供贊助。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 2

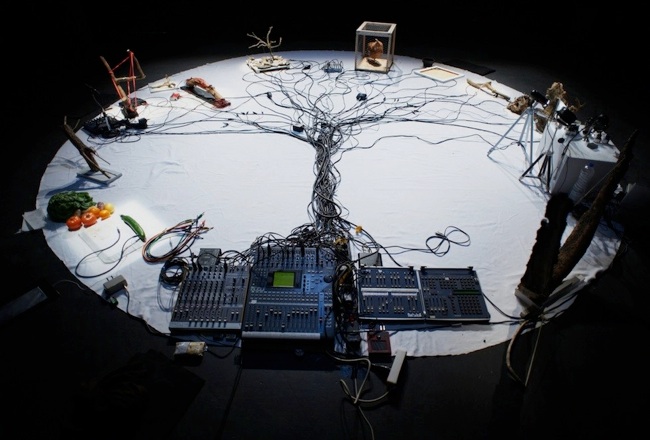

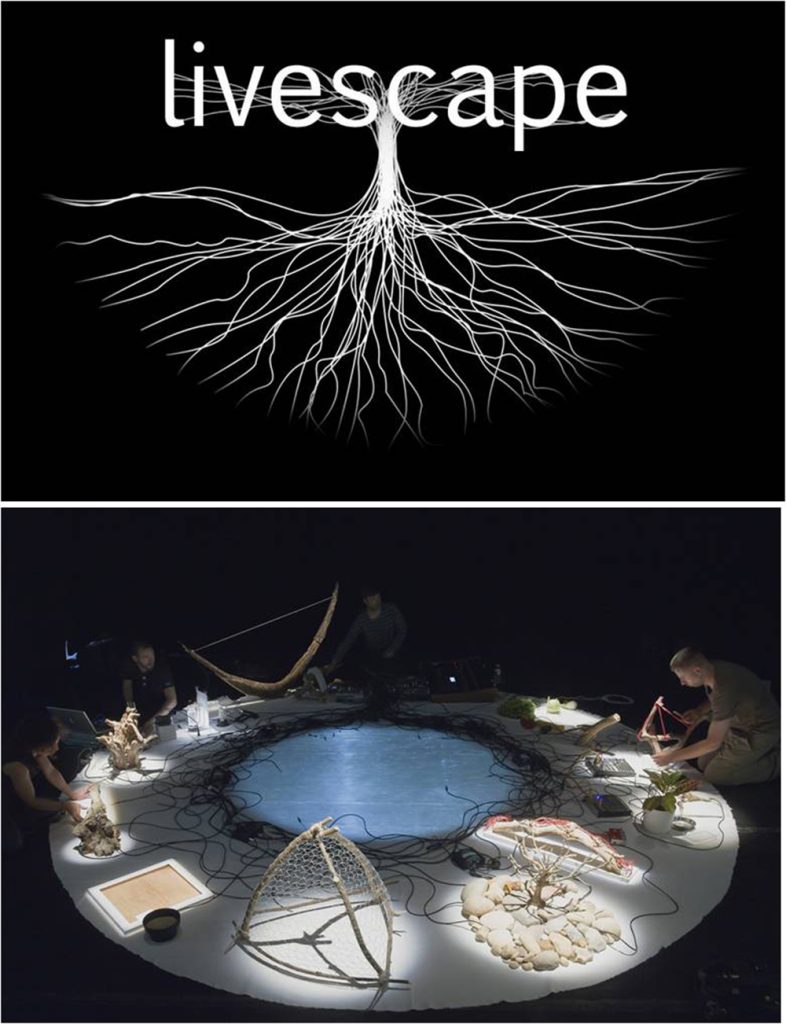

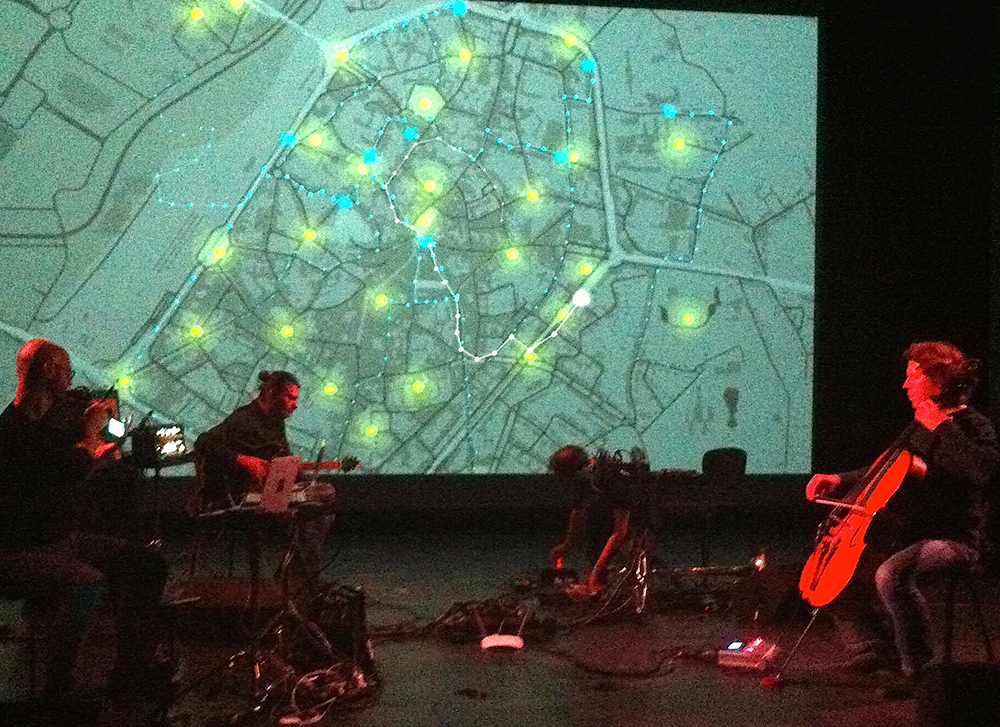

《生命景觀(現場表演)》

生命景觀(現場表演)

史特凡‧柯吉克、阿爾瑙‧厄闊特

–

2010

複合媒材

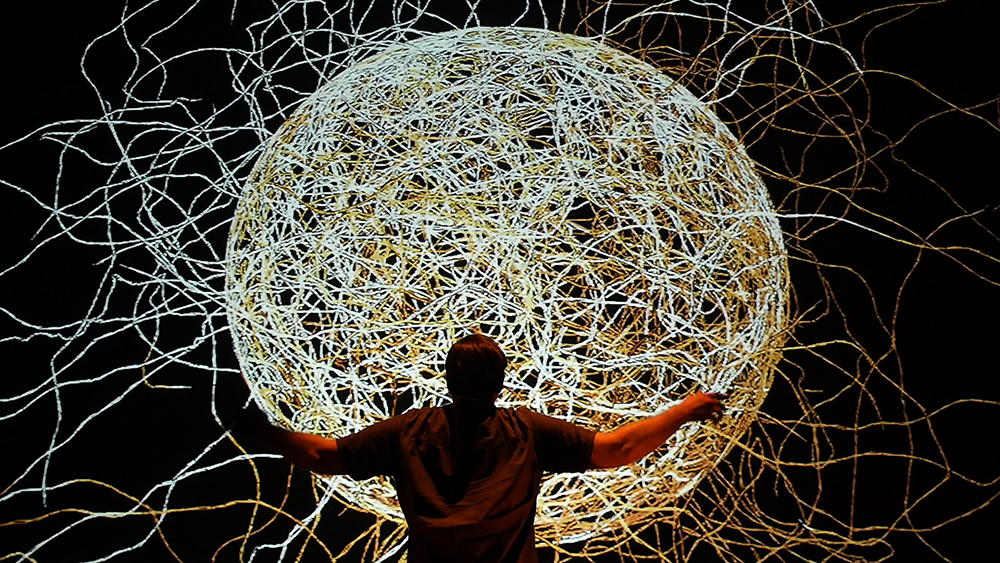

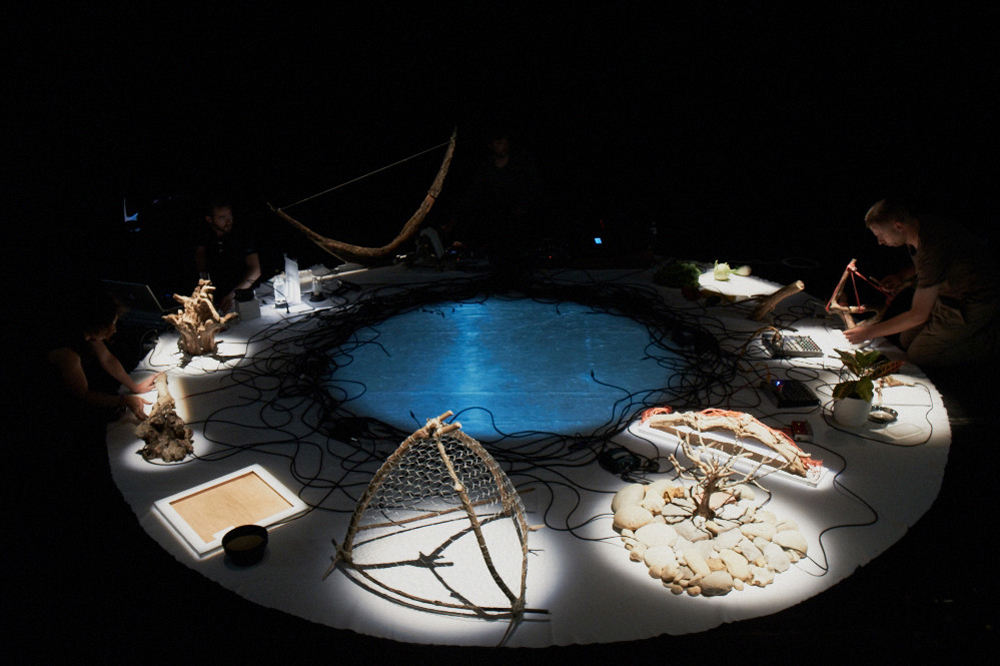

〈生命景觀〉融合了自然、機器與人類,是一場前所未有的現場聲光表演,提供觀眾陳靖瑜充滿詩意的新現實中。

在這場實驗行動/表演中,觀眾集體探索藝術與科學之間可能的連結,改造我們所處的生物圈元素,進而催生與眾不同的形式。在聲音與視覺藝術家即時操作的表演中,這些工具與介面將重獲生命。

〈生命景觀〉不僅探討技術與科學議題,更反思超當代科技社會中因人性造成的科學與技術濫用,以及與環境脫節等問題。〈生命景觀〉亦企圖提出與聲音生態學相關的議題,在黑暗之中創造愉快有趣且親密的體驗。〈生命景觀〉的藝術家有時候會與他們最愛的雞共同演出,此時,這些雞便成為與他們互動的最佳鼓手。另外,所謂的蔬菜合成器乃〈生命景觀〉特有的一抹幽默感,已然成為眾多表演珍寶之一。

生命景觀是一項參與式計畫、一個集體、一場演出,同時也以多種形式變動著,包括工作坊、裝置作品、音樂會、會議等。在每場表演結束之後,我們會邀請觀眾親自操作這些樂器,並提出有關藝術創作過程與技術運作的疑問。這些交流、相遇與對話的時刻,皆為〈生命景觀〉計畫的一部分。

﹉﹉﹉

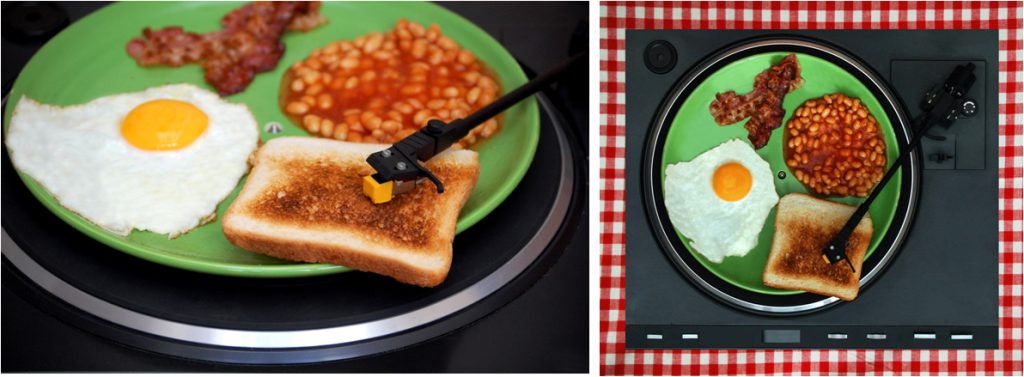

➮ 作品介紹 3

《數位早餐》

數位早餐

史特凡‧柯吉克、阿爾瑙‧厄闊特

–

2011

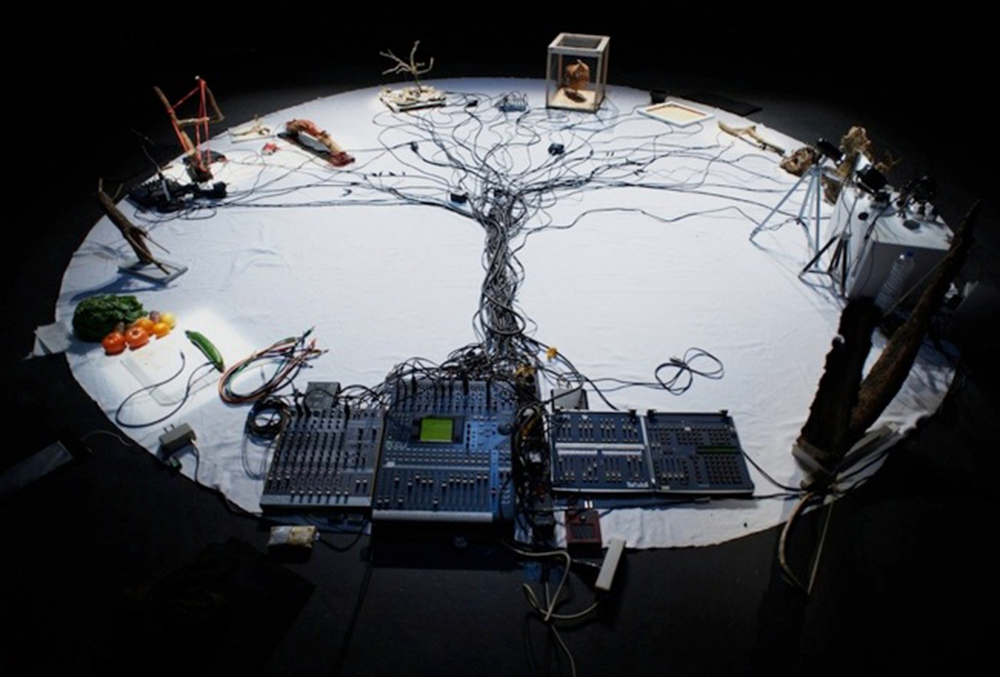

複合媒材

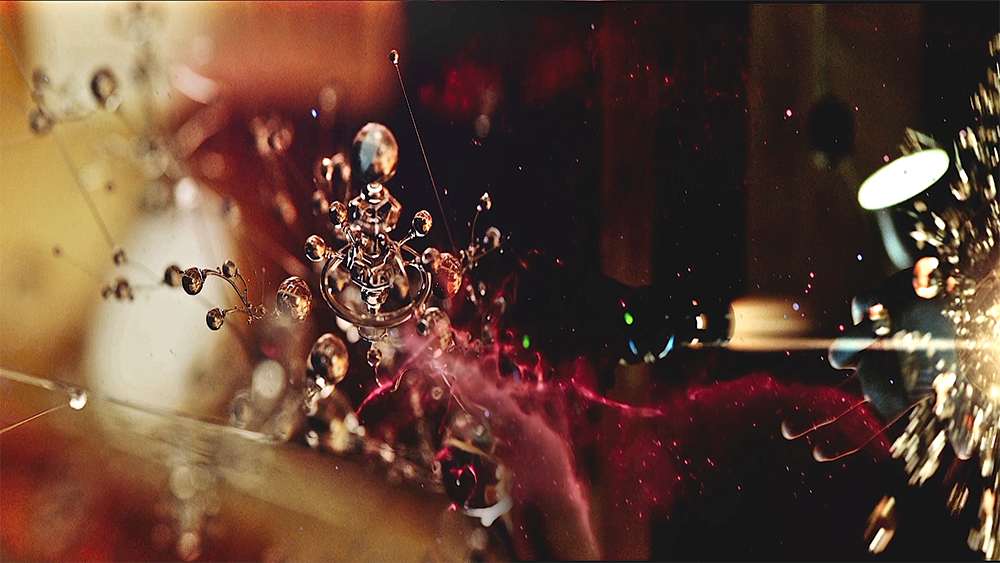

〈數位早餐〉是一項聲音計畫,將早餐的世界翻轉成一個即時生成的影音超現實環境。由達達主義式的機械雕塑、自動廚具,以及震動的食物共同組成。這件裝置作品重現早晨醒來時的奇異氛圍,陷於幻夢與現實混淆的時刻。

原創於2011年的〈數位早餐〉起初是一項音樂會表演計畫,為一組透過操控食物而產生電子音樂的現場裝置,曾陸續在史特拉斯堡的L’Ososphère藝術節、巴黎的安亙湖國際數位藝術節、里昂的電子音樂節,以及蒙斯的國際城市聲音藝術節等場合演出。如今,這項計畫變成一件機器人式的裝置作品,呈現為一間機械廚房,其中的設備移動編排創造出視覺與聽覺的舞動感。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 4

《群眾合唱團》

群眾合唱團

尼可拉斯‧達利桑卓

–

2012

複合媒材

〈群眾合唱團〉是一個新的歌唱合成應用程式,創造出結合行動裝置的「合唱」經驗。這個平台仰賴三項普遍的技術,每一項技術皆支援此種音樂體驗的一部分。第一項技術為執行人工語音的行動應用程式,第二項技術為可供中央傳導應用程式在當地互動顯示器上運作的場所,第三項技術為將上述兩者同步化的網路協定。在能夠連結到中央傳導應用程式的地方,觀眾都能透過〈群眾合唱團〉進行互動,因而產生一種社會性的、親密性的,以及參與式的音樂體驗。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 5

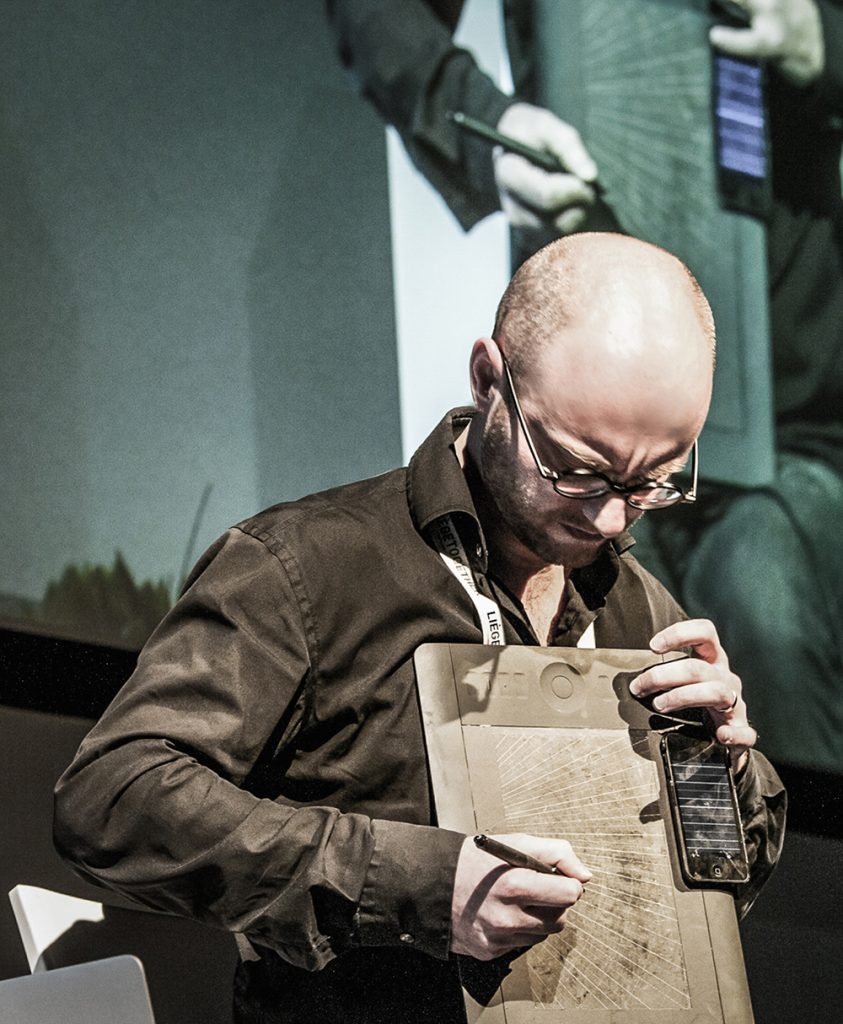

《手繪素描器(現場表演)》

手繪素描器(現場表演)

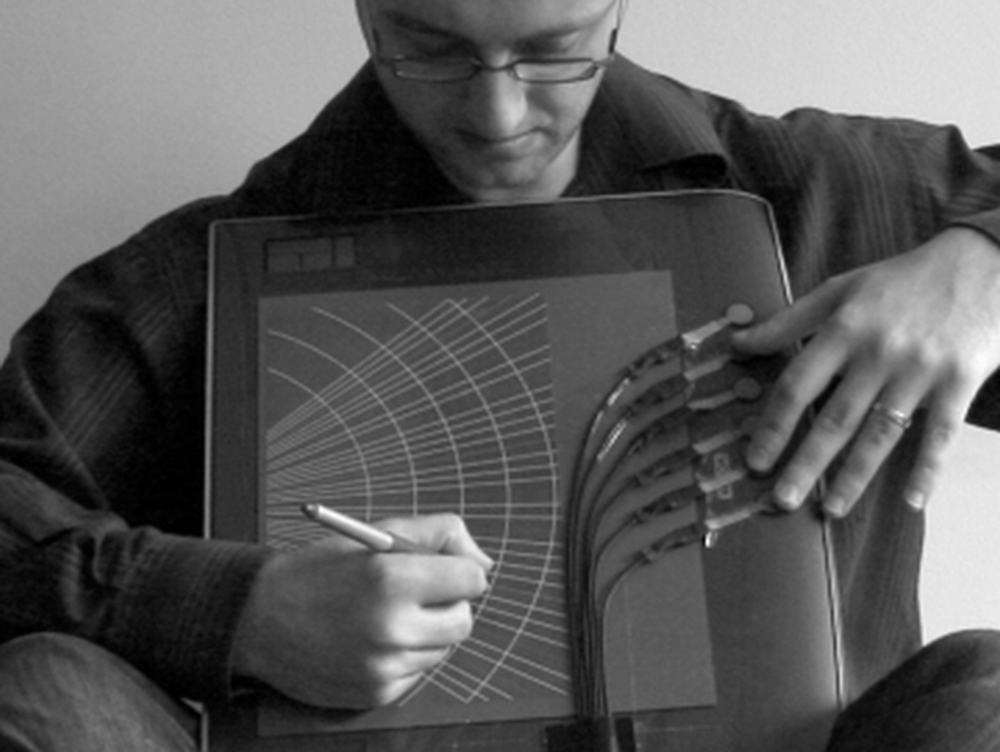

尼可拉斯‧達利桑卓

–

2013

複合媒材

〈手繪素描器〉為一件數位樂器,由雙手控制聲音特性,包括質感、強度與聲門流量參數。它是一件動態裝置,由數位手寫板和壓力傳感器組成,以日本和冠科技製作的數位手寫板為主體,由表演者以手持於身體上半部前方。〈手繪素描器〉採用特殊的空間控制極性轉換技術。基於管樂器與琴弦原理的訊號偵測技術亦適用於手動操作。值得注意的是,這件樂器已演化出九種版本。目前的版本是HS1.8型,為一個相對穩定的形式。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 6

《超新星(現場表演)》

超新星(現場表演)

菲利浦‧弗蘭克、戈捷‧基亞茲

–

2015

「超新星」由音樂家暨策展人菲利浦.法蘭克與音樂家暨混種藝術家戈捷.基亞茲於2012年初在布魯塞爾創立,旨在探索各種當代聲音組態,是一項不斷演化中的多面向游牧計畫。此種納入一般音樂-藝術性分類的混合表演取決於脈絡,開創出聽覺上的自由主義宇宙,其內容包括後流行歌曲、電子/電影景觀、詩詞,以及聲音藝術。

「超新星」由音樂家暨策展人菲利浦.法蘭克與音樂家暨混種藝術家戈捷.基亞茲於2012年初在布魯塞爾創立,旨在探索各種當代聲音組態,是一項不斷演化中的多面向游牧計畫。此種納入一般音樂-藝術性分類的混合表演取決於脈絡,開創出聽覺上的自由主義宇宙,其內容包括後流行歌曲、電子/電影景觀、詩詞,以及聲音藝術。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 7

《沉溺於你》

沉溺於你

雷吉‧孔東丹

–

2012

錄像

〈沉溺於你〉是一個如鬼魅般流動的影像投影,作品中的聲響不斷重塑我們的視覺記憶。懸置於數位宇宙無重力狀態中的時間、光影圖案,以及熠熠生輝的人物,自由地與那些激發聯想的吉他聲、人聲,以及縈繞人心的電影配樂進行對話。

影像:雷吉.孔東丹;音樂:天堂立現;製作:跨文化中心與雷吉.孔東丹

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 8

《天使之聲》

天使之聲

尼可拉斯‧達利桑卓

–

2015

錄像

首度發表於2015年「城市之音」藝術節的〈天使之聲〉,是由尼可拉斯‧達利桑卓與其所在機構蒙斯大學數位藝術研究所共同發展的一套參與式系統,使觀者可在一座網路平台上聆聽聲音或將聲音歸檔,並透過智慧型手機在都市空間中進行一場地理位置定位之旅。這同時也是一場音樂會(於「城市之音」藝術節錄製),由達利桑卓與他發明的樂器「手繪素描」和三位「新音樂樂團」的音樂家共同演出,並與位於該城市各地的連線參與者進行互動。

計畫主持人:尼可拉斯.達利桑卓;推廣影片由跨文化中心委託導演柔伊.塔柏迪歐拍攝。製作:蒙斯大學數位藝術研究所、蒙斯 2015 基金會、跨文化中心。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 9

《詼諧歌劇》

詼諧歌劇

娜塔莉亞.迪梅洛

–

2011

錄像

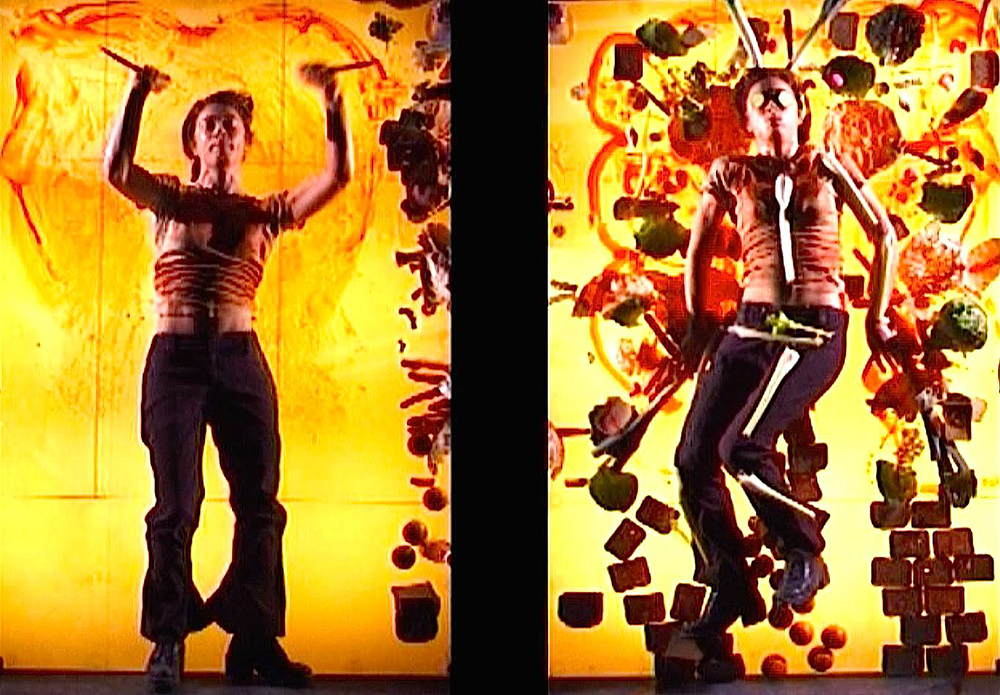

〈詼諧歌劇〉為視覺藝術家娜塔莉亞.迪梅洛(時為跨界團體METAmorphoZ成員)的表演,並以雙拼螢幕的方式呈現。左邊螢幕播放藝術家的刀舞表演,右邊螢幕則播放藝術家一面攝取食物,一面使自己在魅力繽紛的電子舞曲中變成琳瑯滿目的自助餐點或靜物。

影像與表演:娜塔莉亞.迪梅洛;音樂: 戈捷.基亞茲

製作:娜塔莉亞.迪梅洛

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 10

《兩個男孩與氣球》

兩個男孩與氣球

阿爾瑙.厄闊特、賽巴斯提安.赫利克斯

–

2011

錄像

〈兩個男孩與氣球〉於2011年「城市之音」藝術節首映,結合了氣球色彩繽紛的特質與快樂意涵,以及氣球被用作樂器時的發聲潛能。這些聲響源自氣球的振動、低語、吟唱、吶喊、碰撞、摩擦等等。這部引人入勝的趣味影音作品橫跨表演與節奏性作曲兩個領域。

影像與聲音:阿爾瑙.厄闊特與賽巴斯提安.赫利克斯。由蒙斯造型與視覺藝術高等學校與跨文化中心贊助。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 11

《葉綠素節拍》

葉綠素節拍

史蒂芬.柯吉克

–

2013

錄像

〈葉綠素節拍〉是一項室內植物的數位嫁接計畫,在植物身上設置大量探測器與感應器,藉此改善其生存條件,強化其生長能力。利用水滴裝置餵食這些植物,不僅改變了它們的構造,亦賦予它們新的風味。這些植物的活力更甚以往。史蒂芬.柯吉克於2012年比利時蒙斯國際城市聲音藝術節發表其所創作的同名裝置作品後才拍攝這部影片。

音樂與影像:史蒂芬.柯吉克;製作:史蒂芬.柯吉克,跨文化中心贊助。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 12

《無人空間中的詭異會面》

無人空間中的詭異會面

史蒂芬.柯吉克、茱莉亞.哈蒂

–

2015

錄像

跨領域聲音藝術家史蒂芬.柯吉克與舞者茱莉亞.哈蒂以西班牙亞拉岡自治區奧狄薩國家公園為場景,共同創作了這部影片,作為他們參與「進步公園游牧計畫」之成果發表。「進步公園游牧計畫」由歐洲青年藝術家駐村培育計畫發起,並由西班牙韋斯卡市(邊陲藝術節中的驚悚單元主題)、跨文化中心,以及其他歐洲文化機構共同籌劃,該計畫目前仍持續進行中。史蒂芬.柯吉克冒險進入一個兀鷲群聚區域,裝設感應器與攝影機,以俾構思一場與茱莉亞.哈蒂合作進行的表演。史蒂芬.柯吉克在對現場錄音的聲音設計中,處理五百隻兀鷲聚集所散發出的野性張力與不安本質,進而探討此種猛禽類所承載的神話。

影像與聲音:史蒂芬.柯吉克;舞蹈: 茱莉亞.哈蒂。在「進步公園游牧計畫」框架下製作,並由歐洲聯盟執行委員會文化部門贊助。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 13

《無意義》

無意義

田園逸音

–

2013

錄像

〈無意義〉拍攝於比利時的於伊,內容包括在杳無人煙的墓園中追逐捕捉某種平行波,戴著面具的人們在地下室歡樂舞蹈,以及森林中友善卻陌生的會面。由克里斯多夫.貝流和菲利浦.法蘭克所組成的「田園逸音」藝術團體,此次選擇不以影像來展示他們的環境電子催眠音樂作品《無意義》,而是邀請觀者共同探索這個帶有他們一貫特殊幽默感的超現實奇異世界。

影像與音樂:「田園逸音」,由跨文化中心與獨立唱片公司Transonic贊助。

﹉﹉﹉﹉

➢ GIF ART動圖特展

在早期網路時代,圖像互換格式非常簡單,但到了2000年代末期,新一代藝術家崛起,提倡圖像互換格式本身即為藝術作品。近期,圖像互換格式作品不僅成為諸多線上展覽的一部分,亦出現於當代藝術館的展覽。跨文化中心特別聚焦於圖像互換格式藝術、其所衍生的特定文化,以及該領域藝術家的創作風格。2015年,跨文化中心三度公開徵求提案以參與下列重要活動,包括三月於法國舉行的國際錄像藝術與新媒體影展(Videoformes festival)、於比利時舉行的藝術之旅雙年展(ARTour Biennale)、七月的當代藝術節(Contemporary art and patrimony),以及在蒙斯「2015 歐洲文化首都」架構中的跨數位雙年展(Transnumériques festival)。

在法國克萊蒙費朗(Clermont-Ferrand)國際錄像藝術與新媒體影展的國際徵件中,跨文化中心收到來自全球五十多位藝術家超過一百五十件作品,另有五十位藝術家也向跨文化中心提出作品,準備參與舉辦於比利時的兩項重要活動。跨文化中心將從這些動感、詩意、有趣且令人好奇的作品中選取符合2015年台北數位藝術節主題的作品,台北數位藝術節亦可望成為未來徵求提案的夥伴之一。

跨數位藝術獎也支援比利時藝術家雅克‧優班斯卡(Jacques Urbanska)(亦為跨文化中心媒體藝術與網路計畫經理)的策展計畫:「圖像互換格式展牆」(Gif Wall)。由互動式圖像互換格式所形成的這面牆,令人想起米開朗基羅的壯麗壁畫,只不過該面牆將由一名或多名網路藝術家所完成。跨文化中心每年都會公開徵求藝術家提案來充實這面牆的內容。每位藝術家或藝術團體繪製的尺寸約為二至三個投影螢幕大小(亦即五到十公尺不等)。此影像可投射在牆面或地板上。這面壁畫可伴隨聲音播放,也能在沒有聲音的情況下呈現。今年,在台北數位藝術節展出的圖像互換格式展牆的第一個版本,將由土耳其藝術家海第‧羅契克(Haidy Rocket)製作。羅契克是2015年國際錄像藝術與新媒體影展中跨數位藝術獎的三位得獎者之一,將擔任跨文化中心的客座藝術家。這面牆將於2015年7月開始設計,2016年則改由中國藝術家擔綱設計,我們非常期待目睹這面網路藝術之牆的2016年版本。

* 更多精彩「動圖」作品,請上活動網站:http://spamm.be/

跨數位雙年展(Transnumériques festival)GIF創作獲獎名單

(其作品於「2015第十屆台北數位藝術節」中展出)

Blank, Eric Juth, Alix Desaubliaux, Anne-Marie Bouchard, Benjamin Rosenthal, Bob (Mauricio Sanhueza), Michael Szpakowski, Cesar Escudero Andaluz, Chiara (Passa), Chris Collins, Chris Timms, Colin Raff, Domenico Dom Barra, Dorianne Wotton – Francois Beaurain, Francoise Gamma, Gustavo Torres, Haidyroket, Harold Charre, Igor Stromajer, jim punk, Julian Glander, Julien Deswaef, Krefer, kyttenjanae, Laura Brothers, Yannick Dubois, Luca Moroni, Margot Bowman, Mariano Equizzi, Maxime Dardenne, Maxine, Milos Rajkovic aka Sholim, Nick Kegeyan, Nicolas Boillot, Omar_Sailhan_RISE, peekasso, Peter Burr, Pierre Andreotti, Ralph Klewitz, Rose Keeler, Scott Gelber, Siyu Mao, Skip Hursh, Bill Tavis, Thom Rugo, Tom Moody, Tugce Senogul, Thierry Verbeeck, YoMeryl, Zack Dougherty.

﹉﹉﹉﹉

➢ Ina-GRM X DAC 台法先鋒電子音樂藝術交流計畫

Ina-GRM X DAC 台法先鋒電子音樂藝術交流計畫

此展區引進現今最新法國GRM研發的電子作曲工具GRMplayer,供大家體驗。

GRM Player功能強大操作簡易,可以透過觸控的方式,調整迴響、取樣聲音等效果控制,讓參觀民眾可在現場即時運用觸控式裝置創作電子音樂。

數位藝術基金會希望藉台法電子聲音藝術交流計畫的機會,進一步在台灣推廣電子音樂創作,因此特地邀請GRM於數位藝術節發表GRM Player的最新版本,在藝術節期間體驗電子樂的即興作曲創作,人人都是作曲家!

講座:

邂逅法國電子音樂與聲音藝術大師- Daniel Teruggi

GRM法國當代先鋒電子音樂藝術音樂會

GRM(Groupe de Recherches Musicales)隸屬於國家視聽文獻中心 ,為探索電子音樂、具象音樂的前鋒組織、研究實驗聲響的專門機構。

2015年,將由GRM之總監丹尼爾‧特魯奇(Daniel Teruggi)共同策劃,邀請GRM代表性的實驗作曲家,挑選具有代表性的重要作品,於台北數位藝術節中發表。

台法電子樂作曲競賽-得獎作品音樂會

演出曲目:

FENG Ling-Hsuan : SET (2014) – 4’15

Jules WYSOCKI : Esquisse aux cris (2013) – 6’00

CHEN Ying-Jung : Mirage (2014) – 4’30

SHIH Yu : Ring (2014) – 4’43

Pierre-Axel IZERABLE : Mars (2013) – 3’05

WANG Ting-Yun : Industrial Noise (2014) – 6’02

Adrien GARCIA : La Isla (2013/14) – 3’23

LIN Chia-I : Gravity (2014) – 4’02

Julien BEAU : Les poupées de Népenthès (2014) – 3’36

Maxime BARTHELEMY : Bleu, blanche, rouges (2014) – 6’06

JIANG Shu-Ya : A Hidden Kid’s Memory playmate, machine and a broken armor (2013) – 4’16

Ségolène NEYROUD : Feral Thunderstorm (2013) – 4’44

新世代電子聲音藝術- 2014台法電子音樂作曲比賽得獎作品音樂會

此作曲比賽採取兩階段國際評審的方式,共選出12位獲獎者。2015年,優秀的獲獎年輕作曲家將獲得8場巡迴音樂會與法國國家電台播出的機會,給予年輕創作者國際演出的舞台。得獎者作品將於台北數位藝術節中舉行巡迴音樂會中的終站發表,歡迎蒞臨欣賞此一難得的新世代電子聲音藝術。

➽ 推廣活動

➢ 創作論壇

國際數位藝術邀請展《創世紀》

11/14(六)15:00-16:00 國際創作論壇

11/15(日) 16:00-17:30 國際創作論壇

(Wikihouse論壇)

11/21(六) 14:00-15:30、17:00-18:30 國際創作論壇

(safecast、創客擂台論壇)

台北數位藝術獎

11/22 (日)14:00-15:30 台北數位藝術獎創作論壇

數位藝術評論獎

李國鼎(K.T.)科技藝術獎十週年回顧展

11/22 (日)16:00-17:30 K.T.科藝獎創作論壇

國際交流駐村創作展

11/15(日) 14:00-16:00 國際交流駐村創作論壇

電玩藝術專題展

11/14(六) 14:00-15:00 電玩藝術專題論壇

11/21(六) 11:00-12:00 電玩藝術專題論壇

「城市之音──國際聲音藝術節」交流展

11/14(六)10:30-12:00 「城市之音」交流展論壇

Ina-GRM X DAC 台法先鋒電子音樂藝術交流計畫

11/21(六)15:40-17:00 邂逅法國電子音樂與聲音藝術大師- Daniel Terruggi

﹉﹉﹉

➢ 專家導覽

11/14(六) 14:00

邱誌勇

北京師範大學-香港浸會大學 聯合國際學院 電影電視系教授

媒體藝術與設計系籌備主任

11/15(日) 14:00

曾鈺涓

世新大學公共關係暨廣告學系副教授

台灣女性藝術協會理事長

11/21(六) 14:00

王柏偉

策展人、藝評

11/22(日) 14:00

陳柏光

實踐大學媒體傳達設計學系兼任講師

樂亦非凡數位藝術有限公司/傳達設計經理

﹉﹉﹉

➢ 團體導覽

第十屆台北數位藝術節申請現場導覽時段

週日至週四開放時間10:00~18:00

週五、週六開放至20:00

團體導覽預約辦法

1. 請於預定導覽日前三天填妥 報名表 E-mail至 kuanling@dac.tw

2. 來電洽詢 02-77360708,分機616

參訪人數

同一時段20~50人以內

➽ 媒體專區

➢ 宣傳短片

﹉﹉﹉

➢ 媒體露出

| 發布日期 | 電子報標題 |

| 2015 / 11 / 15 | 第十屆台北數位藝術節開幕晚會 |

| 台北數位藝術獎與評論獎得獎者出爐 | |

| 2015 / 11 / 17 | 第十屆台北數位藝術節 開幕暨頒獎典禮得獎公布與影片花絮 |

| 第十屆台北數位藝術節 比利時國際聲音藝術節錄像創作16號起輪播 | |

| 2015 / 11 / 21 | 數位藝術節《創・世紀》倒數三天 搖滾局長倪重華共譜新意 |

| 本週末展期最後兩天(12/21-12/22)活動一覽 | |

| 2015 / 11 / 22 | 歡慶十週年!台北數位藝術節推薦活動:李國鼎K.T.科藝獎金獎創作論壇 |

| 本週末展期最後兩天(12/21-12/22)活動一覽 |

| 發布日期 | 報紙-報導標題 | 媒體 |

| 2015 / 11 / 13 | 數位藝術節 邀民眾蓋書屋 | 中國時報 |

| 2015 / 11 / 13 | 台北數位藝術節 今起松菸展出 | 自由時報 |

| 2015 / 11 / 14 | 臺北數位藝術節-創‧世紀開展 | 青年日報 |

| 2015 / 11 / 14 | 共有到共創 邀民眾共搭書屋 | 青年日報 |

| 2015 / 11 / 17 | 這個藝術不藝術!台北數位藝術節 邀您遨遊《創‧世紀》 | Upaper |

| 2015 / 11 / 17 | 台北數位藝術節 結合科技創新展覽形式 | 台灣立報 |

| 2015 / 11 / 24 | 當科技遇到藝術-藝文機構扮領頭羊 推動跨國連結 | 工商時報 |

| 發布日期 | 報紙-報導標題 | 媒體 |

| 2015 / 11 | 2015第十屆台北數位藝術節 創‧世紀Digitopia | 文化快遞 |

| 2015 / 11 | 本月新訊:2015第十屆台北數位藝術節 創‧世紀Digitopia | How It Works 知識大圖解 |

| 2015 / 11 | 2015第十屆台北數位藝術節 創‧世紀Digitopia | 今藝術 |

| 2015 / 12 | 台北數位藝術節:共創者世代-個體與社群 | 今藝術 |

| 2015 / 12 | 台北數位藝術節十年- 「創‧世紀」於松菸文創園區展出 | 藝術家 |

| 2015 / 12 | 異地是否有異響?- 「異響2015——台比聲音藝術交流計畫」後記 | 藝術家 p1 |

| 藝術家 p2 | ||

| 2015 / 12 | 維基房屋:迎接住宅自造新時代── Democratic Dream for Architecture | La Vie p1 |

| La Vie p2 |

| 發布日期 | 廣播-報導標題 | 媒體 |

| 2015 / 11 / 01 | 第十屆台北數位藝術節介紹 | 漢聲廣播電台 酷哥On Line |

| 2015 / 11 / 08 | 第十屆台北數位藝術節介紹 | 漢聲廣播電台 酷哥On Line |

| 2015 / 11 / 12 | 台北數位藝術節 「創‧世紀」明登場 | 教育廣播電台 |

| 2015 / 11 / 15 | 第十屆台北數位藝術節介紹 | 漢聲廣播電台 酷哥On Line |

| 2015 / 11 / 19 | 「台北數位藝術節」壓軸 觀眾穿無塵衣才能進劇場 | 教育廣播電台 |

| 2015 / 11 / 20 | 台北數位藝術節展至周日 歡迎民眾欣賞 | 教育廣播電台 |

| 發布日期 | 電視-報導標題 | 媒體 |

| 2015 / 11 / 12 | 第十屆台北數位藝術節 松山文創園區開展 | 中嘉新聞 |

| 2015 / 11 / 13 | 數位科技讀心樹 腦波傳訊息澆水長大 | 中視新聞 |

| 2015 / 11 / 17 | 搭「書屋」送偏鄉 數位藝術節邀民眾做公益 | 凱擘大台北數位新聞 |

| 2015 / 11 / 18 | 數位藝術「創‧世紀」 展現共創文化 | 草根新聞 twgrassroots |

| 2015 / 11 / 29 | 第十屆台北數位藝術節《創‧世紀》報導 | 藝饗年代 |

| 發布日期 | 網路-報導標題 | 媒體 |

| 2015 / 10 / 19 | La Vie2015文創100:10大文創會展 ─ 台北數位藝術節 | La Vie行動家 |

| 2015 / 10 / 23 | 第十屆臺北數位藝術節《創‧世紀》 | Make:Taiwan 國際中文版網站 |

| 2015 / 10 / 25 | 2015第十屆台北數位藝術節 創‧世紀Digitopia | 文化快遞網路版 |

| 2015 / 10 / 27 | 共創數位新頁 2015第十屆台北數位藝術節 創‧世紀Digitopia | 鉅亨網 |

| 2015 / 10 / 27 | 2015 第十屆台北數位藝術節 《創‧世紀》 | 美感教育藝術新聞 |

| 2015 / 11 / 02 | 2015第十屆台北數位藝術節《創‧世紀》重新詮釋數位時代的創作 | 藝言堂週報135期 |

| 2015 / 11 / 03 | 遊戲 ‧ 悅讀|2015 台北數位藝術節電玩藝術展論述與展覽 | U-ACG |

| 2015 / 11 / 06 | 平台互跨 資源共享 數位藝術鏈結東南亞 | 中央社 |

| 2015 / 11 / 07 | 「遊戲‧悅讀」電玩藝術展 13 日起正式登場 探索數位電子娛樂與知識之連結 | 巴哈姆特電玩資訊站 |

| 2015 / 11 / 12 | 從共有到共創,電玩藝術展明日開跑 | 4GAMERS |

| 2015 / 11 / 12 | 第10屆台北數位藝術節開跑 邀民眾共”創世紀” | 新網新聞網 |

| 2015 / 11 / 12 | 第十屆台北數位藝術節 松山文創園區開展 | Yam news蕃新聞 |

| 2015 / 11 / 12 | 數位藝術節 明天松菸文創登場 | 自由時報電子報 |

| 2015 / 11 / 12 | 台北數位藝術節《創.世紀》 | 智邦情報站 |

| 2015 / 11 / 13 | 數位藝術節 邀民眾蓋書屋 | 中時電子報 |

| 2015 / 11 / 13 | 數位藝術節 詮釋藝術與科技結合 | 聯合新聞網 |

| 2015 / 11 / 13 | 台北數位藝術節 引領「共創」藝術新潮流 | 全球華人藝術網 全球藝評 |

| 2015 / 11 / 13 | 2015台北數位藝術節 從電玩到表演看不完 | 城市誌 城市誌 城市誌 |

| 2015 / 11 / 13 | 數位藝術節 邀民眾蓋書屋 | 好房網 |

| 2015 / 11 / 14 | 2015 第十屆臺北數位藝術節《創‧世紀》 | 台灣科技藝術學會 |

| 2015 / 11 / 14 | 2015 第十屆臺北數位藝術節《創‧世紀》 | 台灣數位藝術知識與創作流通平台 |

| 2015 / 11 / 14 | 臺北數位藝術節 「創.世紀」開展 | 國防部軍事新聞網(青年日報) |

| 2015 / 11 / 15 | 藝術社群的創世紀 第十屆台北數位藝術節 | 非池中藝術新聞 |

| 2015 / 11 / 15 | 2015 第十屆臺北數位藝術節《創‧世紀》 | SNNTVN匯流生活情報(秀展情報) |

| 2015 / 11 / 16 | 2015台北數位藝術節 十年有成邀民眾共創世紀 | SNNTVN匯流生活情報(匯流文化香堤) |

| 2015 / 11 / 16 | 關於「史詩感」衰退的再解釋:電玩藝術展第一週報告 | U-ACG |

| 2015 / 11 / 17 | 第十屆臺北數位藝術節《創‧世紀》 | 好集電子報109期 |

| 2015 / 11 / 17 | 搭「書屋」送偏鄉 數位藝術節邀民眾做公益 | Yam news蕃新聞 |

| 2015 / 11 / 17 | 談數位藝術節—是好玩的藝術還是不好玩的遊戲? | 關鍵評論網 |

| 2015 / 11 / 17 | 搭「書屋」送偏鄉 數位藝術節邀民眾做公益 | LIFE生活網 |

| 2015 / 11 / 17 | 搭「書屋」送偏鄉 數位藝術節邀民眾做公益 | HiNet新聞 |

| 2015 / 11 / 18 | 藝術社群的創世紀 第十屆台北數位藝術節 | EtTODAY東森新聞雲 |

| 2015 / 11 / 19 | 第六屆數位藝術表演獎首獎〈Render Ghost〉 – 末日意識遊走迷幻,科技劇場帶您體驗虛擬 | 台灣數位藝術知識 與創作流通平台 |

| 2015 / 11 / 19 | 第十屆台北數位藝術節 | 台灣設計波酷網 |

| 2015 / 11 / 20 | 【2015台北數位藝術節】創‧世紀:從聲音藝術共創協作,到印象改觀的各種可能 | Play Music |

| 2015 / 11 / 20 | 數位藝術節《創・世紀》倒數三天 | 全球華人藝術網 藝文訊息 |

| 2015 / 11 / 22 | 「創‧世紀」 展現自造共創文化 | GRi草根影響力 新視野 |

| 2015 / 11 / 13 ~ 2015 / 11 / 22 | 2015第十屆台北數位藝術節「創‧世紀」:第十屆台北數位藝術節比利時國際聲音藝術節錄像創作16號起輪播 | 藝游網 |

| 2015 / 11 / 13 ~ 2015 / 11 / 22 | 2015第十屆台北數位藝術節「創‧世紀」 | 大人物 |

| 2015 / 11 / 23 | 關於第十屆台北數位藝術節與數位藝術徵件競賽首獎的兩件首獎作品 | ARTalks |

| 2015 / 11 / 26 | 變身Render Ghost,跌進CBMI打造的虛擬國度 | Qbo表演藝術論壇 |

| 2015 / 12 / 08 | 維基房屋:迎接住宅自造新時代──Democratic Dream for Architecture | La Vie行動家 |

➽ 參觀資訊

活動一覽表

最新活動

11/13 (五) 19:00 第十屆台北數位藝術節開幕暨頒獎典禮

11/13 (五) 20:00 開幕表演 理化兄弟〈A Little Bit〉

➢ 展覽主題與活動

前往活動列表頁

➢ 專家導覽

前往導覽列表頁

➢ 表演節目

前往表演節目列表頁

➢ 場地交通資訊