第五屆台北數位藝術節《串》 (Cluster)

5th digital Art Fastival Taipai 2010 Cluster

➽ 展期 Duration:2010/11/26 – 2010/12/05

➽ 開幕 Opening:2010/11/26 19:00

➽ 地點 Venue:剝皮寮歷史街區、台北數位藝術中心、台北歌德學院 、西門紅樓

➽ 關於本展

市長的話

以數位科技串聯藝術文化之無限可能

數位媒介在藝術創作上已被廣泛地運用,無論是現代藝術、傳統藝術的呈現,創作者已無法忽視數位時代的思維,數位化的創作思維不只是以科技的軟硬體設備作為媒材而已,它同時也是一種當代行為的滲透與新感知的傳達。在技術層面而言,從摸索到突破的過程中可延伸更多的創意思考,值得我們思索的是技術精進、思維更新以及不斷地自我跨越。今日的藝術新觀點需要來自各領域的創作者以宏觀的角度看待各種跨界的創作樣態,數位時代的來臨為台灣文化建立了一條新路徑。

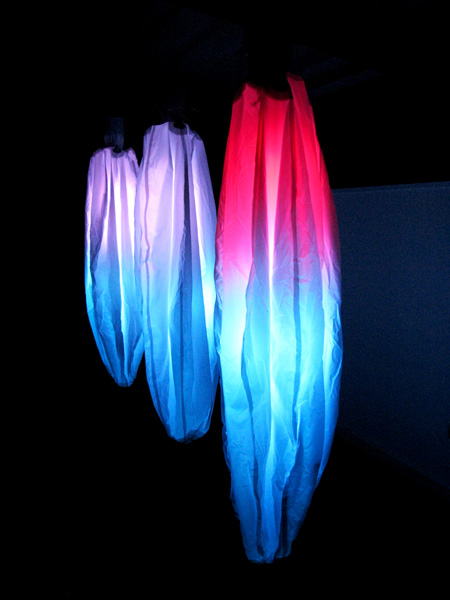

2010年台北數位藝術節即將邁入第五屆,並自去年起交由台北數位藝術中心籌劃辦理,以累積每年活動交流的專業能量,並呈現該中心年度研發成果。今年的主題為《Cluster串》,「Cluster」和「串」是從叢集運算和網絡概念延伸出來的名稱,相當符合今年首度公開徵求數位藝術表演獎、國際數位藝術邀請展策展人、德法駐村創作交流展等合作團隊,以及其他數位平台的連結,將每一個獨立的主體串連成一個整體性活動。主要展覽場地剝皮寮歷史街區是一間間的古老建築,正能凸顯「串」的意涵。數位化展覽和具歷史意義的老街坊並置,它們的衝突性和時代氛圍的強烈對比,也延續台北數位藝術節過去在歷史建物展出所具有獨特的氛圍與趣味性。

另今年台北數位藝術節展覽期間適值台灣舉辦盛大的台北國際花卉博覽會,其中夢想館是具有尖端科技的數位藝術互動展館,集結工研院最新研發的技術成果與國內專業藝術團隊的創意,呈現具有嶄新感官體驗的奇幻空間,此次來台參與台北數位藝術節之國外藝術家亦可藉此機會相互觀摩交流。兩項數位藝術展覽同時於台北市南北兩端呼應爭艷,在台北數位藝術節展出期間,誠摯邀請您共同參與精采可期的數位藝術之旅。

台北數位藝術中心自開館以來,在藝術創作、技術研發、教育推廣等業務上已見其成果,而作為藝術界、學術界、產業界與政府部門間的整合平臺,每一年度的台北數位藝術節不但引領市民領略數位藝術的奧妙,為藝術愛好者提供交流創意與分享成果的活動,今年更將數位藝術平台延伸串連到國際性的策展活動,儼然形成數位藝術創意聚落的世界村。

2010第五屆台北數位藝術節,以國際邀請展、數位藝術徵件獎、創作論壇、數位藝術表演及數位藝術平台為五大主軸;今年更為擴大各界的參與,邀請國際藝術機構共同展出交流,拓展國內創作者視野,並藉由節慶活動的方式,匯聚國內數位藝術創作能量。

今年的主題《Cluster串》是從電腦運算延伸出來的名稱,透過群組概念隱喻今年台北數位藝術節藉由至各個單位串聯合作,多樣化的表現聚集的能量,互相分享成果,共同創造以至成就彼此。今年比往年串聯更多國外專業藝術機構與團體共襄盛舉,包含首次來亞洲展覽的404國際電子藝術節、2010魔幻動畫展、德國錄像藝術特展、國際交流駐村創作展等。

今年的台北數位藝術節部分與往年不同,例如首次以徵選方式徵求數位藝術表演作品與國際邀請展之策展團隊,以公開方式邀集各界菁英參與。另臺北數位藝術節從過去邀請國外藝術家,轉變到串連國外專業藝術中心與國際電子藝術節,代表這個活動已成功地不斷向外連結與擴張,如同數位世代的網絡連結模式,透過此舉不只是改變傳統大型藝術展覽模式,亦顯現世界數位藝術版圖中,台北位於亞洲區域的重要性。

台北數位藝術節為年度的藝術盛事,自2006年迄今,長期關注數位藝術的觀眾們可以發現這項活動已然愈趨成熟,無論是展覽主題、規模、藝術形式、各領域藝術家的參與等面向,皆顯著地成長且展現藝術和科技的創作特色。立足台北、串聯國際,台北數位藝術中心大步將台北數位藝術節推向世界舞臺,成為目光焦點的國際性數位藝術成果已經指日可待。

CLUSTER串

叢集運算的串聯,緊縮人與人的距離關係

科技始終來自於人性?愈貼近人們習性的科技,愈無法避免個人隱私的曝露,多數程式提供量身訂作的使用模式之設定,或是個人資料認證的存取等,都是為了方便在網路上進行非實體的交涉行為,這不僅影響個人的思考習慣,也容易造成使用者身分的曝光,尤其位於社會階級較高的貴族,他們在數位時代中毫無隱私可言,現今的網路大眾傳播媒介造就了此現象,它與早期以報紙為主要媒介的社會結構大相逕庭。2010年擁有五億使用人數的最大社群網站Facebook更是將個人真實身分從虛擬的網路推往現實的世界,朋友的關係鏈它像是一串串葡萄,在關係鏈裡的任何一人都可以共同分享一則新聞,甚至可以串連匿名知情者所公開的資料,從中尋找人物或者事件真相。一串串葡萄般的關係鏈,它像一串串音符推疊起來的「音堆」(tone cluster),它的互動和分工模式像Cluster(叢集)運算技術,由於Cluster運算的技術運用和網際網路的普及化,叢集運算結合網路等於串連了密布全球網絡的眾多部電腦,它突破了地球村的概念,換言之,這是一個大型且完全的運算體。但在平行運算系統的架構裡,事實上網路連結的每一端都是各自為政的孤島,主體緊連的另一端主體不單是相互分享資訊、分攤工作而已,主體和主體之間在超越語言、國界、社會規範等價值相互產生影響,使新媒體藝術時代凸顯了主體性相互輝映的特質。

Cluster串的數位時代新思維

雖然Cluster在技術或實際應用上有一個規模底限,但Cluster運算概念可從機械與機械之間延伸思考人與人之間的互動關係。第五屆台北數位藝術節就在一個底限的資源或範圍內,以過去累積的經驗和日益擴增的藝術各領域展演形式建構一個小型的社會型態。在全球資訊溢出的狀態,過去的時間和空間結構被改變,時空的被壓縮使得日常生活的步調加快了,無論在異地或足不出戶的數位工作者,皆可透過網絡空間與外界共同完成一件事,既有效率又可節省時間,此合作關係凸顯現代人既疏離又處於虛擬社群之中的距離關係。2010年台北數位藝術節將「Cluster串」作為整體活動名稱,意旨Cluster的成效需依照各個單位以及區域資源重新配置,如果數位藝術節能夠在每一主軸取得相當的平衡,便像一模組不斷擴大系統規模,相互在數位藝術本質上灌入能量或新思維而不容易產生滯留不前的窘境。

「串」是由單個字符所組成的象形文字,也可稱它為特殊線性表。串在字義上的解讀相當直接,但在具體的說法上又顯的抽象,它與Cluster之間的關係被建立於行為的路徑,除了具連續性的關係或聯繫二者的互動之外,「串」在數位時代中包括了另一涵義「串習」,指的是一種科技在生活中已內化的習慣。微視第五屆台北數位藝術節在2010年規劃的徵件項目,國際邀請展策展團隊、數位藝術表演獎、德法交流駐村以及藝術評論短文之首屆徵選都是經驗串聯的分工型態,台北數位藝術獎、K.T. 科藝獎至今也邁進第五年,涵蓋了聲音、表演、視覺、學術等藝術領域,以一種新的藝術型態呈現;來自阿根廷的404國際電子數位藝術節和ZKM(Center for Art and Media Karlsruhe)德國錄像藝術特展皆首度參與2010年台北數位藝術節,創作者來自於全球各地,各自帶來了自身的經驗和個體的獨特性,形成多個區塊狀的據點,由每一區塊相互牽引、碰撞而聯集成一個發光體(台北數位藝術節)。表面上看來它(發光體)串聯了許多數位藝術平台,每一單位交集的過程中經常發生矛盾、延宕狀況,但仍須保持整體的正常運作,只能在每一受到影響的層面上取得適當的平衡點,因結合而撞擊出未知的新東西也是今年台北數位藝術節主要訴說的重要課題。

策展團隊

「台北數位藝術中心」內部展覽企劃成員為前幾屆台北數位藝術節策辦的專業團隊,以豐富的策展經歷擔任第五屆台北數位藝術節「Cluster串」的策劃團隊。「台北數位藝術中心」以「研發、實驗、創作、育成」數位藝術為設立宗旨,期許匯集數位藝術能量,超越過往的美學價值,集結眾多在各個領域積極展現力量的代表性單位,將藝術願景放在更深廣的理想上,展現共同合作的多元意義,創造最實質、豐收的回饋,成為發展數位內容新興產業與文化之基地。自2009年起由「數位藝術基金會」負責營運「台北數位藝術中心」,基金會的組成來自以數位和科技藝術為主題並深耕數年的實踐性單位,包含了學術、產業、美術館經營與藝術創作者等專業人士。期望可以達成跨領域、跨平台、跨地域的結合,共同策劃執行永續性、具體化之研發、示範與展演計畫,實現數位科技與人文藝術合一的理念。

組織架構

第五屆台北數位藝術節

工作團隊總監:謝小韞

文化局工作小組:楊秀玉、李岱穎、蘇俞安

召集人:黃文浩

藝術總監:張賜福

技術總監:林維源

國際邀請展策展人:陳志誠、王思雅

魔幻動畫展策展人:陳怡菁

404國際電子藝術節策展人:吉娜‧瓦倫提

展覽企劃:廖芊喬、陳品伊、李莉玲、王啟真、徐乃琦、詹采容

技術執行:岳意強、劉宜倫、施叡凝、林義傑、打開當代

展覽助理:黃 瑋、邱千綺

企劃執行:台北數位藝術中心

諮詢委員:萬其超、曾介宏

財務:莊妤淓

視覺設計:劉宜忠

展場設計:江薦新、林士哲

紀錄片製作:發現彼此音像整合製作

網站製作:張惟翔.

短片製作:緲思視嚼

影像聲響裝置

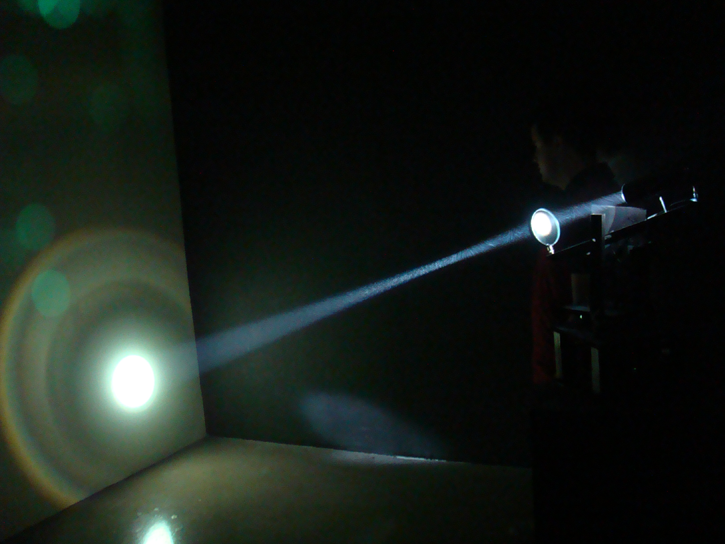

流變是由五台影像投影與五聲道喇叭,多重影音同步所組成。每一個垂直投影搭配單一聲道喇叭發聲,而每一個投影的影像設計則同步對應到各自聲響音源,這並置的五個影像群五位一體卻又各自獨立。

透過形成影像的運動軌跡,觀者對聲音在空間中的感知不僅能隨著影像線索而更加敏銳,且隨著影像的律動模式,更能感知聲音發響的來源位置,聲波的方向和動力。此作品提供此一空間讓觀者能重新發現與感知聲波的運動、位置,以個體自我及聲音之間的關係。

作品標題「rheo」來自希臘古字。意味著流動(flow, current, stream),作品試著轉譯時間和空間的流動性,利用數位聲響影像詮釋來詮釋動態流動的概念。它利用多影像聲響組成的空間體現了時間概念。經由平行時間上混合的影像和聲音,來勾畫出空間中的瞬時運動之方向、速度、形狀、顏色、重量和紋理。在八分鐘的作品循環中,多層次的聲音和圖像的建構了時間上的雕塑。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 2

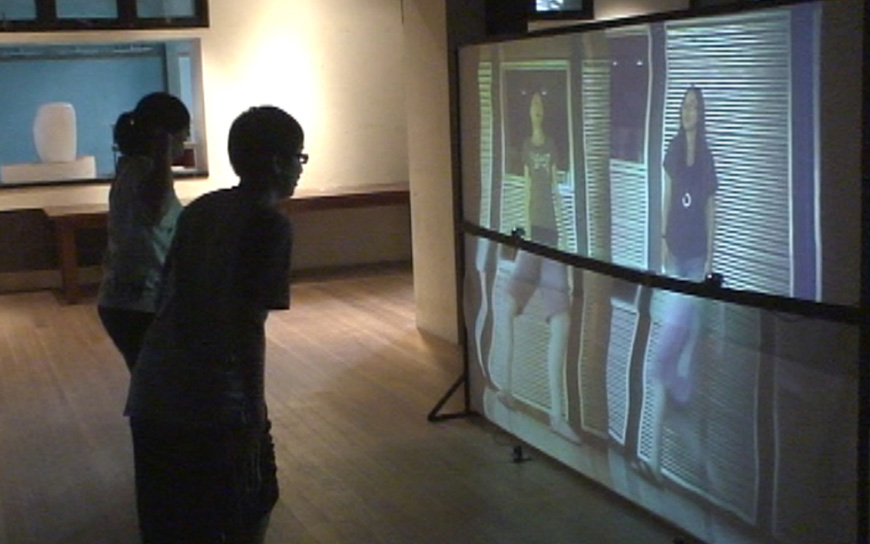

《如同納西斯…》Comme Narcisse…

作者: 西里爾˙布里索

我只像其他照片裡的我自己,而那是無窮的,每個人永遠是一份複製品的複製,現實上或精神上地。(至少我可以說在某些照片裡我站著或沒站著,我給我自己一張如我所願地影像)

羅蘭巴特, 明室, 1979

當凝視的對象是我們自己

在現在與過去之間的同時產生了一個無法出現的凝結現在, 隨時間出現在鏡中的影像已經是過去,而想要凝結現在的慾望承受著如此的生命消逝的挫折,《如同納西斯…》一作將觀眾置於作品的中心,其壓迫著這個經驗直到極限,使其同時是主體也是作品反映的繼承延伸,沒有任何主觀的詮釋介入觀者與作品之間。

時間的流逝成為影像構成的基本要素,它讓我們察覺其「現在」的張力與它作用在過去事件上的能量。是怎樣的「現在」的行為何讓我們遺忘了「過去」? 如何處理我們過去的時光:回憶。 本作品營造著當我們看到自己的影像與他人影像融合時,看似相似卻不相像的驚奇感覺,也就是說, 《如同納西斯…》將會嘗試將前一位觀者的影像留下,再與當前觀者的面貌融合。而在時序演進流逝中將會消去所有另一位使用者的影像痕跡,此時間要素讓觀者體驗這種反思自我經驗,對他人的投入與自身觀照的探索課題。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 3

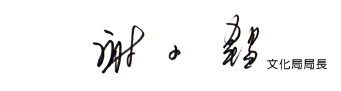

《水在這》Eau Là

作者: 西里˙埃爾南德斯

埃爾南德斯創作中在運用水這個元素已經有多年的經歷, 如由手觸碰水和手潛入水中等動作變化,產生水聲,並使用即時聲響錄製或是電子技術將水這個元素當作樂器演奏。而這一次的影像聲響互動裝置裡,則是讓觀者在水中的直接面對自我倒影影像,讓觀者的動作主導與操作聲響與影像,在觸碰水的同時,看到自己形影的變形。在水中倒影與數位變相之間以聲音影像讓我們進入夢想和幻想世界。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 4

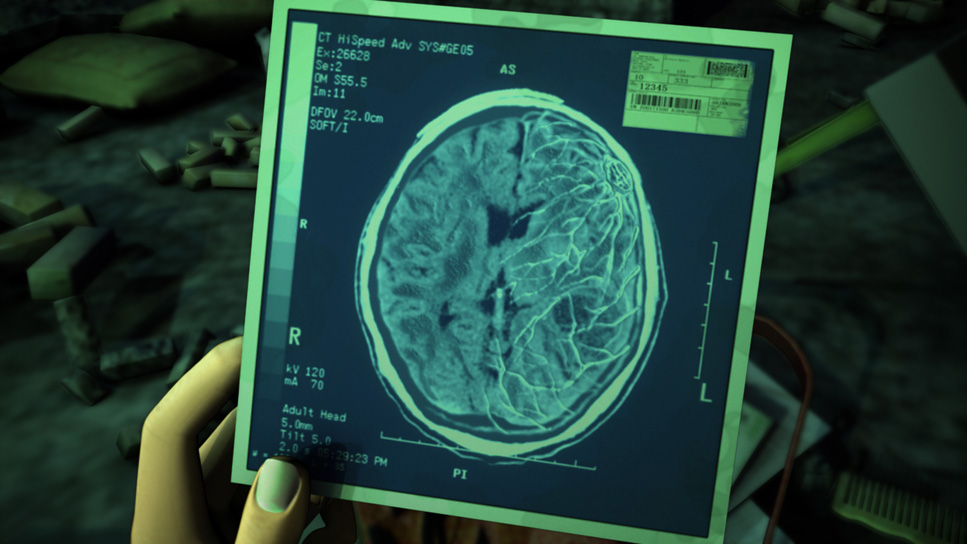

《時間》Khrônos

作者: 讓-弗朗索瓦˙拉波特

Khrônos 為希臘文時間之古字。Khrônos多媒體裝置作品試圖呈現新的視覺和聽覺的感受,拉波特將其自行研發的新聲響裝置命名為Tu Yo-Afrika,此裝置使用聲響學、機器人學、氣體動力學與電腦科學來建構與當下即時的環境互動,及透過電腦即時擷取錄影影像隨著聲響裝置的震動即時變形回應。「時間」同時包含並即時處理聲音、影像與光線照明三種不同媒介,用以創造一個深潛的內在環境,能讓觀者官感隨意被不同類別的刺激導引而進入作品的世界。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 5

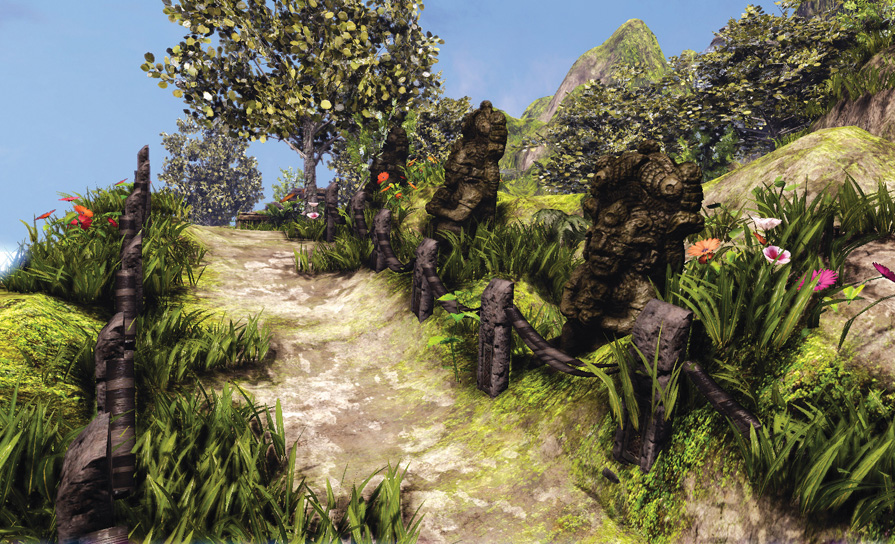

《出鯨魚記》Out Of The Whale

作者:吉雍˙巴黎

他的錄像作品《Out Of The Whale》(出鯨魚記)在真實的物理時間中(永無止境地)延續「循序播放」的基本原則。小木偶(還有他的「前輩」先知約拿)經過在鯨魚腹中的開悟成長過程之後,處於一種介於虛與實之間的妄想境界,可稱之為「虛擬的煉獄」。在這片形而上的沙漠之中,「世界」是在每一瞬間經由電腦程式計算而在觀者面前親眼建立的(沒有任何一個影像會重覆出現)。無所不在、主觀的攝影機,才是這幅「動畫靜物」真正的主角。

﹉﹉﹉﹉

➽ 關於藝術家

黑川良一 Ryoichi Kurokawa(JP)

黑川良一為日本知名影音藝術家。他的作品參合多種創作形式,如螢幕作品呈現、錄音模式、 裝置和現場表演等形式。黑川以數位要素媒合,因此能精準地詮釋微小與複雜的轉變過程與共存性的概念,來編制時間性的結構雕塑。黑川將聲音和影像錄視為共時同一建構元素,不各自獨立,並以敏銳而精確的數位影音語言來進行同步影音作品的創作。

﹉﹉﹉

西里爾˙布里索 Cyrille Brissot(FR)

法國數位藝術家布里索(Cyrille Brissot)畢業於國立巴黎高等技術與藝術學院, 目前任職於巴黎IRCAM法國電腦科學對聲響和前衛電聲藝術研究所,其專長領域在於聲學、電子音樂演奏、即時數位影像,經常與視覺藝術家和流行樂手合作。

布里索獲獎無數,其中如研究主題BarathaData在Villa Medicis “Hors Les Murs”獲獎,2009年結合舞蹈、音樂與光投影的作品Mayakkam在Bains Numériques數位藝術節獲得年度最佳創作獎。布里索在即時動作捕捉與聲音互動上的傑出成就成為世界主要的數位論壇歷年受邀的主要藝術家。

﹉﹉﹉

西里˙埃爾南德斯 Cyril Hernandez(FR)

埃爾南德斯在技術上的研究主要與裝置作品尋求周遭環境、空間與肢體的關係,因此自行研發移動平衡裝置「Soli Mobiles – Solo Frappé」並用於作品 《Soli in Situ》之中,此作品於2007年Chalon dans la Rue藝術節獲得 Villa Médicis Hors les Murs獎項。他亦曾入選如la Muse en Circuit等地之駐村。2009年於Enghien les Bains數位藝術節獲得Bains numériques 4獎項。 音樂演出上合作層面廣泛並曾為國際知名樂手,例如 Luc Ferrari, Loïc Touzé, Julia Cima, Olivia Grandville等人演出。

﹉﹉﹉

讓-弗朗索瓦˙拉波特 Jean-François Laporte(CA)

加拿大籍魁北克省的藝術家拉波特之創作方式相當多元,不僅跨領域於視覺、聲響裝置、數位裝置,亦不斷在新樂器的研發上實驗,他結合自行研發的新樂器與表演型態,與舞團、樂團共同演出,以形成新的表演形態來呈現豐富的空間感。曾與日本編舞家Heidi S. Durning、舞蹈家 Frédéric Tavernini和瑞典舞蹈家 Jesper Nordin、瑞典國家廣播電台知名的英國電腦音樂家 Jonathan Harvey與 Ma-To-Ma 舞團的合作,先後獲得多次國家重量級獎項如 Prix Opus的年度樂器製作人,創立「當代圖像」(Totem Contemporain)獲得蒙特利爾藝術委員會2006年藝術大獎。

﹉﹉﹉

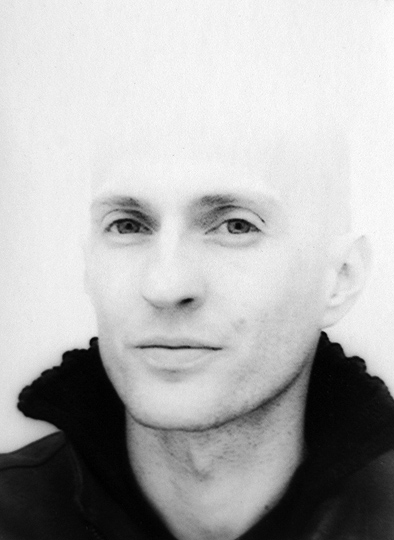

吉雍˙巴黎 Guillaume Paris(FR)

吉雍˙巴黎是法國重要的當代藝術家之一,也是法國當代藝術時下所謂的法式觸動(French Touch)趨勢的代表藝術家之一,早年曾在紐約就讀古柏聯合學院(The Cooper Union)之藝術與科學系,而後獲選法國藝術創造最高階之巴黎高等藝術研究院(Institut des Hautes Etudes en Arts Plastiques)研究,並曾於巴黎東京宮(Palais de Tokyo)等當代重要的美術館舉辦個展,其創作媒材與探討之議題常是多元且總是跨領域的,既運用新媒體數位新媒介亦批判大眾傳媒時代之媒體介面,其作品觀念核心旨在作為人之生活模式的一種今日表徵,而展示的邏輯常是其切入上述課題之關鍵,也是我們今日在討論當代藝術境況之重要的案例。

﹉﹉﹉﹉

➽ 國際邀請展策展人

陳志誠

國立巴黎(聖德尼)大學,美學、藝術科技與藝術創造博士

現任駐巴黎台灣文化中心主任

曾任

-1993起聘於國立巴黎(聖德尼)大學造形藝術研究所

-1997起聘於國立台灣藝術大學美術學系 暨國立台北藝術大學藝術史研究所、國立台北師範學院藝術創作研究所兼任

-2004國立台灣藝術大學美術學系系主任

-2007行政院文化建設委員會顧問

-全國、省美展評審委員及高雄市立美術館及其他各縣市美展評審委員

-臺北市文化局視覺藝術補助暨公共藝術評審委員、

-全國大學聯招及國內教師資格檢定甄試、各大學研究所考試委員

-九年國教藝術與人文規劃及審查委員

-當代藝術研究中心總監、夏姿國際創意總監

-中正機場二期航站、台北縣新縣府廣場…等等國內各項公共藝術規劃暨評審委員

-文建會、台北市立美術館及私人之朱銘美術館…等等國際大型策展暨研討會委託籌劃策展

2000年以後之著作與畫冊 :

– 當代文化思維@rt系列叢書主編,消失美學,揚智文化,2001年

– 明日之雕塑界域,行政院文化建設委員會,2001年

– 當代文化思維@rt系列叢書主編,雲的理論,揚智文化,2002年

– 當代雕塑之過程演繹探討專輯2002年

– 當代藝術體制:法國當代藝術範例的系譜考VS.台灣的複式情境專輯,台灣藝術大學,2004年

– 1960~70年代美國當代藝術範例之創作、美學國際學術研討會專輯, 台灣藝術大學,2004年

– 當代科技藝術大展專輯,云辰科技/台灣藝術大學,2005年

– 索居演藝一及二,畫冊文章:陳志誠,2005年

– 當代繪畫景緻展覽專輯,龍華科技大學藝文中心,2006年

– 二十世紀台灣雕塑史綱要,國立台灣美術館,2007年

﹉﹉﹉

王思雅

畢業於國立巴黎高等音樂院

巴黎IRCAM法國電腦科學對聲響和前衛電聲藝術研究所

現職作曲家

演出經歷

《區隔元素 III 》(室內樂和即時電腦音樂版本)獲得多國廣播電台播放。

《異想天開》、《光感》、《我和自己》與吳思珊和謝承緯合作3D影音互動作品

《球面》(sphere)長笛與即時電腦音樂作品集,CD由喜馬拉雅音樂公司發行出版。

《節點》、《美好時光》(由天才兒童鋼琴家何婉甄首演)於國家演奏廳演出

《轉山》、《詩距》(Pierre Yves Artaud首演)於巴黎演出。

《獨奏重組III》、《外部測量》(由獨奏家Daniel Ciampolini首演)於國家演奏廳演出。

《不明確的點》(2007) “ La Nuit Blanche”巴黎藝術節。

《移動空間》(2005) “ La Nuit Blanche”巴黎藝術節。 《場域》由國家樂團委託創作。二首管弦樂由市交首演。

《環境聲響》多媒體音樂劇於十方樂集的首演。

《輻射》(2002)入選作品,由亞維濃樂團首演,喻為新響。

《絮》於維也納國家音樂廳首演。

《群青之側》於巴黎為新音樂建築的音樂廳(cité de la musique)。

獲獎

曾獲入野義朗首獎。

於義大利Citta di Castello城市之音樂節中,獲大師S. Sciarrino 青采,作品獲得第一名。

《眼》獲大師Pierre Yves Artaud 和樂團(Orchestre de Flûtes Français)委託製作。

1999-2000年入選法國IRCAM電腦音樂研究課程,研習軟體和創作作品《細胞》(打擊和即時電腦音樂),並於 IRCAM 所特製可變換音場的音樂廳 Espace de Projection 首演。

2008年入選法國外交部“Résidence aux Récollets Ville de Paris- Ministère des Affaires étrangères et européenes” 劇場藝術家駐村。 作品入選ISCM英國曼徹斯特現代音樂節,羅馬尼亞現代音樂節,日本橫濱現代音樂節,ACL澳洲墨爾本國際音樂節,日本仙台國際音樂節,紐西蘭國際音樂節(2007),韓國國際音樂節(2009),並由國家廣播電臺轉播等。

﹉﹉﹉

協同策展團隊

打開- 當代 藝術工作站 羲千鬱策展小組

打開-當代 藝術工作站的背後支撐力量來自羲千鬱策展小組(一群具有藝術專業養成教育與理想的人組織而成),有別於八○年代由域外橫切移植進入台灣的當代藝術風潮,他們在台灣這塊土地上耕耘,重新的正視藝術這個專業領域,試圖經由對藝術史料的再次檢視,冀求已成偏航的台灣藝術能導入正軌。

2009-《打開-當代11後地方》,台北當代藝術館。

2006-《打開-當代9築‧體‧場‧境》,高雄市立美術館。

《打開-當代10後文件》,華山文化園區再製酒作業廠。

2004-《打開-當代7非族主裔》,南海藝廊。

《打開-當代8當代科技藝術大展影像˙傳輸˙互動˙監控》,桃園縣龜山鄉萬壽路一段609號8F。

2003-《打開-當代6裝置藝術正確政治-目擊當代:登錄形式對焦》,嘉義鐵道倉庫。

2002-《藝術基地-新形「ㄕˋ」V: E世代後—–藝術登錄 —-》,打開-當代藝術工作站。

2001-《藝術基地-新形「ㄕ’」IV:台灣第一屆當代雕塑大展明日之雕塑界域》,華山藝文特區。

《藝術基地-新形「ㄕˋ」III:壹樓室內》,打開-當代藝術工作站。

2000-《藝術基地-新形ㄕˋII: 54.5×4.5×9》,華山藝文特區。

1999-《藝術基地-新形「ㄕˋ」I》,蘆洲市公所七樓/三民路市公所戶外周邊場所/贊助金融機構公共空間。

台北數位藝術獎為台北數位藝術節所推動數位藝術創作的活動主軸之一, 2010年第五屆台北數位藝術獎各類創作獎項分別為互動裝置、聲音藝術、數位音像,並增列評審團特別推薦,互動裝置類涵蓋以網路為互動媒介的創作形式;另由評審團提名符合數位藝術意旨之台灣創作者,頒發評審團特別推薦,給予肯定。

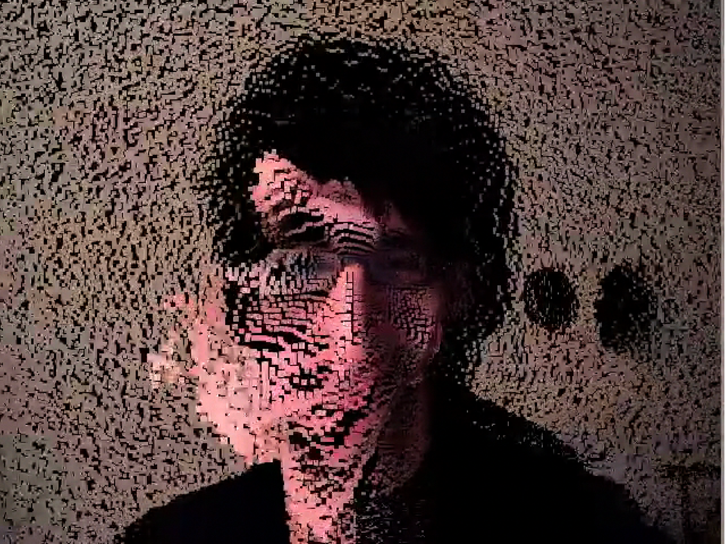

我試著去拆解構成數位影像的基本單位- Pixel,製造出一個非正常理解模式的數位影像。隨著作品時間的經過,影像從無法用知識與經驗去辨識流變到可以辨識,當觀者開始可以辨識出眼前影像就是它主體本身的這一刻,這一刻我想就是我們如何開始與他者溝通,這就是我們如何想像所謂的真實。

《你在那裡?》

曾鈺涓,沈聖博,黃怡靜,陳威廷

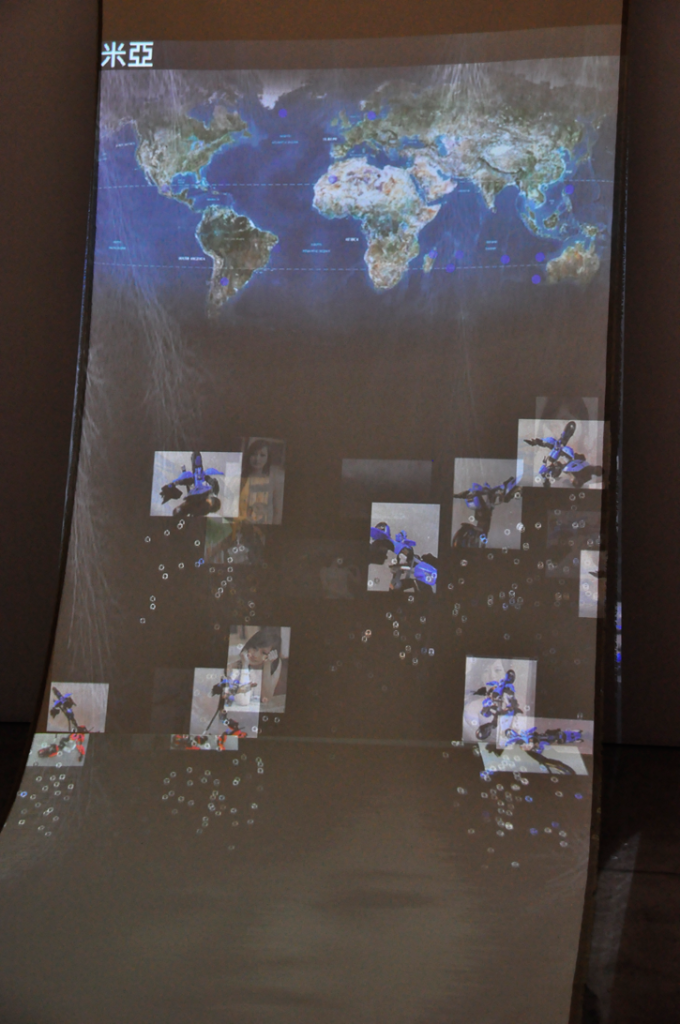

邀請觀者輸入欲搜尋之姓名,啟動搜尋相片搜尋並抓取出相片中的臉部區塊,構成一組肖像。

個人原有的肖像,見證了曾出現於世界此端的真實,由網路的此端傳輸到世界的彼端,透過數位編碼,讓個人的真實存在以訊號重組,個人在訊號流動之中,失去了存在的唯一性,被解碼與重新編碼成為0與1,在與眾生重組的過程中換成另一個不同面貌重新存在,成為在場又不在場的他者。在訊號傳送之間,接收存在訊號,想像自我的存在,然而存在於此時、此刻的我們,是否是真實存在的我們?

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 3

《2304+壹》

施惟捷

舞者:李潔欣

藉由攝影機補捉舞者的動作能使鋼琴上的電磁筏裝置產生敲擊,產生亂數的音符。

“2304+1”是一個裝置和舞者合作十五分鐘即興表演,是一種製造音樂的方式,藉由肢體和裝置之間的互動產生出融合了機械噪音與電子聲響的音樂,我喜歡在這樣情況下產生出一種完全自由且不具樂理規則的音樂。我想呈現的只是一種從兩者彼此試探,到彼此信任,然後在一連串的累積中,逐漸趨近於完整的一種過程。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 4

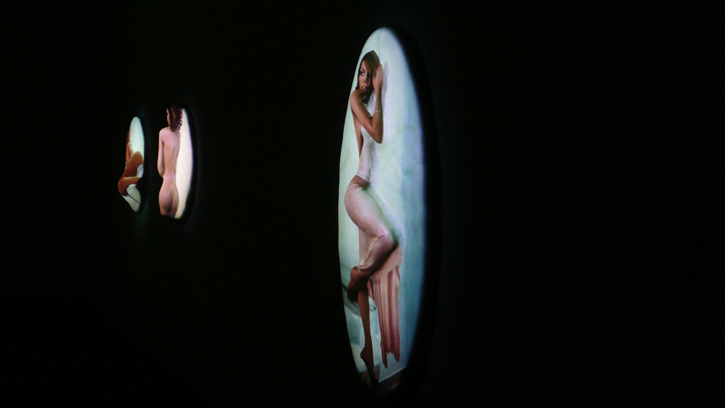

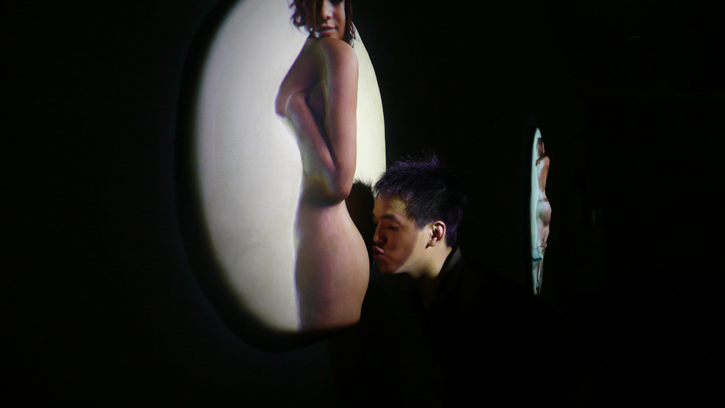

《身體慾望系列 – 性感女星》

陳峙傑

以影像投影的形式將女星:Eva Mendes、Kylie Minogue、Jessica Alba,約略依真人比例大小與如同窺視景窗的景象於暗室空間中再現,觀眾除了對此媒體訊息堆疊而成的對像觀看外,也可以觸摸感受她們,此重新再現的對像,透過視觸知覺交錯感受與微調的過程,是身體再次重新經歷的體驗,身體知覺產生的即有認知的相似差異與知覺可能的延伸是我所欲捕捉的 也是時代環境所給予我的感受。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 5

《光之行氣》

羅禾淋,陳依純

運用古典的機械物理概念,LED透過凸透鏡聚光產生「光束」,並把光束打在夜光粉塗抹的牆壁上面,光與吸光這古典的物理現像,試圖讓科技與機械回歸最原始的自然,進入中國佛家思想中的禪之境界。

﹉﹉﹉﹉

➢ 聲音藝術

➮ 作品介紹 1

《放大器 第19號》 首獎

樊智銘

《放大器 第19號》此創作靈感來源自生活中使用電腦音響及電器時,所產生非能控制及非正常的錯誤訊號,將此刻意取樣的聲響為音源,轉化為另一抽象空間聆聽感受可能。取樣電器設備電流的雜訊、擾波等,及與訊號聲為素材,透過電腦軟體將其放大、切片、調變等方式處理,最後加以混音。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 2

《耳‧融》

陳明穎

《耳‧融》將生活周遭常見之噪音記錄下來,這些聲音包含有風扇、口哨、鍋子、椅子、風聲、水聲、電視聲等,將具有強烈象徵意義的日常聲響透過數位科技的轉換、組合,成為一種無限想像空間的畫面,將原有固定的形體融解至一個人耳幾乎不可辨識的境界,成為具有抽象藝術層次的趣味聲響作品。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 3

《時間的假設》

許馥凡

《時間的假設》這件聲音作品以迴盪在空氣中的聲音,試圖找出各個不同空間的總和的共鳴聲音。地下室、電梯間、圖書館、停車場等等,散佈空曠寂靜的空間的聲音。這些聲音在獨自傾聽時,沉浸出一種寧靜的總和。這些聲音沉浸在經驗的表層底下,輕輕的騷動著每個空間的感受。每個共同經驗的聲音,我想那些所有之間的聲音,就像合唱的共鳴聲迴盪在空氣間,優雅而強大。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 4

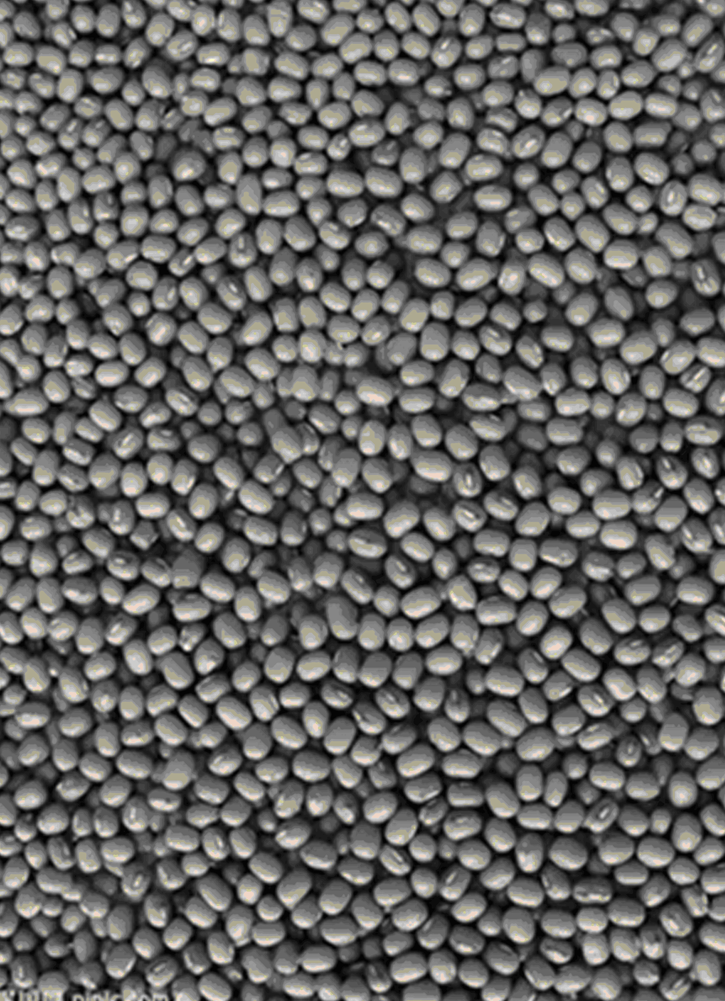

《本我-超我-自我》

林桂帆

《本我-超我-自我》作曲者利用綠豆各式各樣的撞擊聲與姿態象徵人內心這三個人格部分。多量的豆子相互碰撞就好像是所有原始的慾望與想法撞擊在一起,每一顆豆子都代表著每一個未受組織的慾望。當我們用一個篩子篩綠豆,這個過程就如同代表人類道德觀的超我替本我找到平衡點。而這個過程的結果,由數量有限粒粒分明的綠豆呈現出來,這也是最後反映在人類行為上所能被接受的外在行為。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 5

《重播路徑》

李柏廷

《重播路徑》空間中大部份的發聲源是不斷移動的,然而隨著耳朵的移動,空間中的音場也依照相對位置轉換,此作品是對於移動聲響進行的實驗,裝置使發聲源和音場不斷移動,如果在它涵蓋範圍內,希望你可以閉起眼睛感受它製造的空間移動。

﹉﹉﹉﹉

➢ 數位音像

➮ 作品介紹 1

《MimiLucy – Never Give Up》首獎

張暉明,廖祈羽

此系列計畫的基礎,來自創造出來的兩個虛擬人物:Mimi與Lucy。作品形式分成幾個部份:平面影像輸出、雕塑裝置,以及單/多頻道錄像。藉由全方位的紀錄與表達方式,來傳達這趟旅程的豐富面向;其中運用了大s量擷取自網際網路、大眾媒體的圖像及影像,經過重新剪輯合成,建構出這趟太空旅行,或者稱之為“夢境”的風景與想像。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 2

《模糊的記憶》

趙書榕

在影片中,我重複哼著一首童年記憶中的歌謠,藉由多種不同的詮釋方法和大海的波浪:不間斷的起起伏伏,海浪的深度和廣度留下了每次行走的痕跡,生活的聲音及喃喃自語則肯定生命的存在。我想探討的是時間、我們及歷史間的關係,猶如置身於一間房間的門口,而我,一直再尋找著那把開啓生命奧祕大門的鑰匙,既曖昧又模糊神秘的讓人不解。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 3

《This is a Book》

黃湧恩

這件作品是以自身生活經驗、閱讀經驗作為出發點而發想的。

三年多前開始在外賃屋,在租屋處整理了一個工作的空間當做工作室。前一陣子,有很長一段時間待在所謂的工作室裡工作,究竟在裡面做什麼工作,現在怎麼也想不起來,想必一定也是無關緊要的事情。花費大量在工作室裡的時間,只生產了我在生產的假象。因此,在理解到這件事之後,我便在這個工作室裡製作工作室的模型,產生的假象變成了一種諷刺的幽默。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 4

《每秒12位小朋友》

劉邦耀

我在計畫開始前,循一般動畫製作流程將動畫的「線稿」部份製作好,以一秒12張影格的速率製作,再將每一張影格列印輸出,交給小學生進行著色,再將每一張著好色的圖掃描後匯入電腦,串成動態影像。

如此一來,動畫每一張影格的顏色,都是個別小孩的想像、色彩觀與獨特性,或是用時間將12位小朋友的獨特性壓縮在一秒鐘內,一分鐘的動畫是由720位小朋友的畫作組成。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 5

《空屋》

丁建中

近期作品關注於結構、運轉與空間中之關係,習慣透過單純的元素,以反覆動作下觀察事物細微之狀態。空屋光不再只是光,也許更偏向雕塑一點點,鏡頭裡每一次所凝結成的時間碎片,旋轉串聯成為壓縮後的時間經驗。

﹉﹉﹉﹉

數位藝術表演獎

數位科技在視覺藝術和表演藝術之中經常被作為創作素材,數位媒材不僅是影音、動畫、網路社群等創作表現,更是結合了各領域的表演藝術新型態。從2006年第一屆台北數位藝術節之籌辦數位藝術表演已是整體活動的主軸之ㄧ,迄今第四屆藝術節由台北數位藝術中心執行單位策劃一場結合數位影像、聲音和舞蹈的國內數位藝術表演,與大眾共同體驗獨特且新穎的數位化演出,未來期望邀約更多的表演者和觀眾共襄盛舉。

財團法人數位藝術基金會於2010年第五屆台北數位藝術節,將同步進行數位藝術表演類的徵選計畫,以徵選方式和國內表演團體共同合作,並藉由台北數位藝術節提供之平台呈現其具前衛性作品,以新媒材顛覆各領域本質之跨越現代美學為目的,可望達成具亞洲指標性的數位藝術節慶。 「2010第一屆數位藝術表演」總計有十一件作品報名參加,經過第一階段的創作企劃評選,第二階段的面試說明複選之後,評選出三件作品進入第三階段決選

入圍決選作品:

- 《Nexus 關聯》林珮淳+數位藝術實驗室

- 《交響樂計畫壹、機械提琴》黃 翊+王仲堃

- 《 關自在》Cocho Take團隊

﹉﹉﹉﹉

數位藝術評論獎

數位藝術評論獎頒獎典禮暨評論發表會

12.05 15:00 剝皮寮歷史街區

學術論文 得獎名單

| 作品 | 作者 | 摘要下載 |

|---|---|---|

群眾探尋:初論數位藝術中的群眾性 |

陳豪毅 E-mail:obeyrabit@gmail.com |

|

策展經歷

獲獎台北藝術大學2008美術創作卓越獎策展類得主。 |

||

學術論文 入選名單

| 作品 | 作者 | 摘要下載 |

|---|---|---|

| 意義批判、意識型態批判與時間批判 | 王柏偉 E-mail:poweiwang@gmail.com |

|

| 德國Witten/Herdecke大學文化系社會學博士候選人

《藝術家雜誌》德國特約撰稿人 近作包括《意義批判、意識形態批判與時間批判》、《藝術與實驗》、 《藝術、程式與控制》、《繪圖器時代的數位藝術》、《浪漫主義的情感表現理論》、 《從裝飾到設計:以建築製圖學為例》等,進行中計畫包括《台灣媒體藝術史與語意網 》與《藝術、生物學、實驗室:生物藝術的系譜學初探》。 獲獎數位藝術評論獎、國藝會藝評台評論獎、教育部公費留學補助 |

||

| 批判性與數位藝術 | 吳宜樺 E-mail:wuivar@gmail.com |

|

| 藝術家與藝評記者 巴黎第八大學造形藝術博士候選人 自2008年起,她為瑞士《活躍日內瓦》文化雜誌、台灣《今藝術》撰寫當代創作藝評,並參與文化議題之辯論企劃。2005-07年,曾任法國巴黎國家高等裝飾藝術學院「互動藝術」與「研發創新」後文憑階段藝術家研究員 著作《公共藝術,與誰共謀?比較電台芭蕾與到處即興》,今藝術,典藏,即將發表。 |

||

藝術評論 入選名單

| 作品 | 作者 |

|---|---|

| 在鋼索上求取平衡的螢幕繪畫 -妮卡‧瑞迪格的牆面投影系列 |

江凌青 E-mail:valchiang@hotmail.com |

| 教育部公費留學英國萊斯特大學美術與電影史系,博士班候選人 《聯合文學》與《藝術家雜誌》英國特約撰述,以及中華副刊專欄作家 短篇小說圖文集《男孩公寓》(寶瓶出版社,2008) 譯作《西洋繪畫史上最具影響力的五十位畫家》(新一代圖書公司,2009) 曾獲時報文學獎、梁實秋文學獎、台北文學獎、全國學生文學獎與數位藝術評論獎等,以及國家文藝基金會97、98年度文學創作補助。 |

|

| 等距變項:朝向主體的數位類比系統 | 林欣怡 E-mail:linhsini.eva@gmail.com |

| 國立交通大學應藝所專案業師 東海大學美術系兼任講師 國立交通大學應用藝術研究所博士班 個展2008 《台灣西鐵新植民》,Cité internationale des arts,Paris, France. |

﹉﹉﹉﹉

K.T.科藝獎

李故資政國鼎先生(K. T. Li)長期推動台灣的經濟發展,且致力於提倡科技與人文的結合,爲紀念與表彰其成就,特舉辦「K.T.科藝獎」(英文為K. T. Creativity Award,同時寓有「國鼎」與「Knowledge Taiwan」的意義),希望以數位技術之創新應用於視覺藝術為重點,廣徵各大專院校師生參與競賽,共同爲提升台灣的創意與創新活動而努力。

➢ 互動科技藝術組

➮ 作品介紹 1

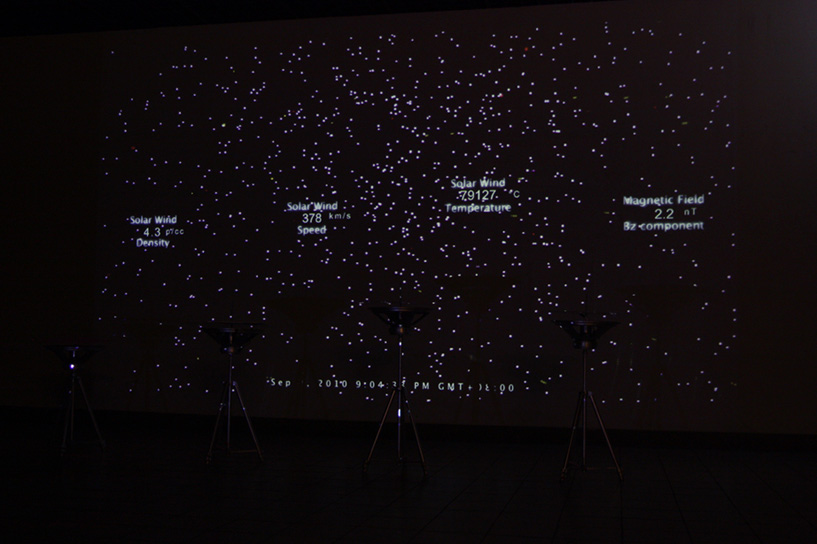

《克拉尼衛星》 銀獎

陳怡秀,李易恆,張傑名

《克拉尼衛星》為一個企圖具體化太陽風形態的網路互動裝置。裝置即時接收太空中太陽風之網路資訊,將虛擬空間中的數位數據轉換成實體空間裡聽覺與圖像視覺的感官體驗,並期望透過裝置呈現宇宙科學的千變萬化與太陽風暴現象。

彷彿人造衛星般的裝置會自動偵測與接收宇宙太空裡太陽風的相關資訊,即時產生聲音頻率、克拉尼圖形與資訊視覺化的運算美學。作品將生活中看不見的電磁波變化,轉換且排列成為看得見的克拉尼力學波圖形。細沙的移動象徵宇宙星系與太陽風之間的波動;投影的影像即時呈現網路擷取的數據,隨之衍生成虛擬的粒子流,讓觀賞者彷彿置身在宇宙銀河的太虛之境。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 2

《瘋色》 銅獎

李京玲,李婉新,張秀如

顏色帶給這個世界美好,它也是無限創作之源頭。

What’s Your Color ?

你的顏色加我的顏色,會變成怎樣的色彩?

我們生活在多采多姿的世界,但你有多久沒有被原始的色彩所感動?

你我擁有不同的顏色能量,人們的交集與磨擦,疊合組成世界上形形色色的現象,珍惜我們之間的色彩碰撞,並藉由此作品,體會揮灑顏料之玩色創意、回憶小時後的純真創作。

《瘋色》呈現的方式為投影壁向畫面,可多人同時互動,觀眾拍打水球,或投射物體碰撞水球時,裝置提供瞬間的視覺回饋刺激,影像內容為實際拍攝真實流體顏料,依據各色各樣流體建構成資料庫,在使用者與此裝置互動時產生無數種色彩顏料,形成色彩的疊加,展現出顏色疊加之後的合理結果,以及直實效果的彩色流體畫面,觀眾可以在此作品體驗到虛實交雜的互動效果。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 3

《聚合物》 佳作

王薏婷,吳明諶,吳佩穎,賴美奕

《聚合物》主要透過即時錄影與播放呈現的互動藝術作品。自己的影像於投影畫面中被切割,卻與他人先前參與作品所錄製的影像錯位、分離、組合。將主體比喻為獨立的分子,並透過本作品產生了化學作用與其他同為分子的人,相互結合而成為了「聚合物」。聚合物本是化學中的專有名詞,指的是許多小單位分子連結一起,並利用共價鍵互相聯結。作品將此意義延伸對照於現代社會,表現出人的行為常受到別人的步調、思想影響,但卻又在其中取得平衡而生活著,在作品中,此種型態生活型態被比喻為「聚合物」。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 4

《正眛相》 佳作

葛如鈞,陳威廷,吳家祥,林克駿,林君轂,趙偉伶

《摩訶衍法中有三眛,有覺有觀、無覺有觀、無覺無觀。

本互動作品即是利用新的互動體驗技術,讓觀者在「觀」與「覺」的反覆過程中,進行「觀相」與「觀諸相皆空」。

「正妹」文化乃當今大眾文化之流行現象,表面上,隨著現代網路的興起而日漸高漲,而有「正妹牆」「正妹日誌」「正妹星球」等熱門網站出現,實則落入了六零年代普普藝術安迪.沃荷的預言:

大量複製!

未來每個人都將成名十五分鐘。

透過投影機投射成相、隱藏式攝影機之人臉偵測取相,以及視線追蹤技術的應用,讓觀者用視線與數位投影畫面中的「我相」、「名人相」、「眾生相」做互動,突破大眾文化與社會化的制約,思索關於「相」與「諸相一體」的本意。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 5

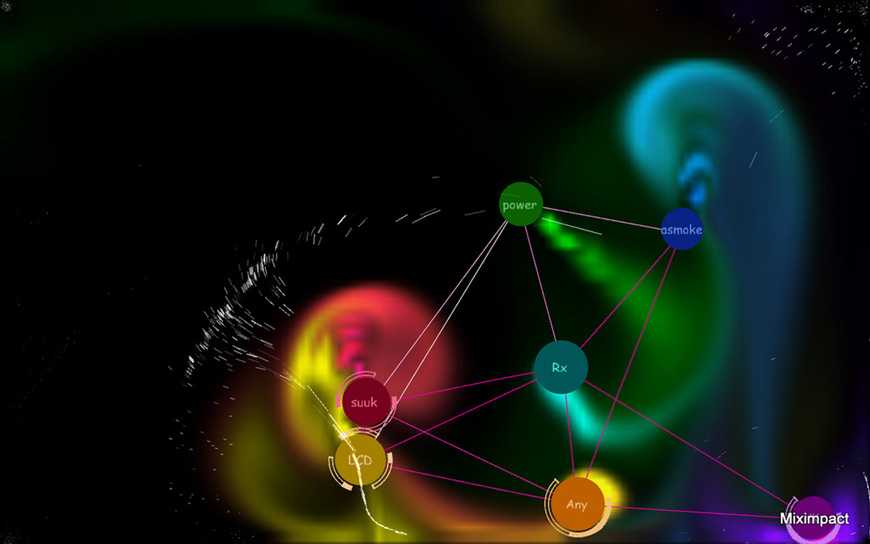

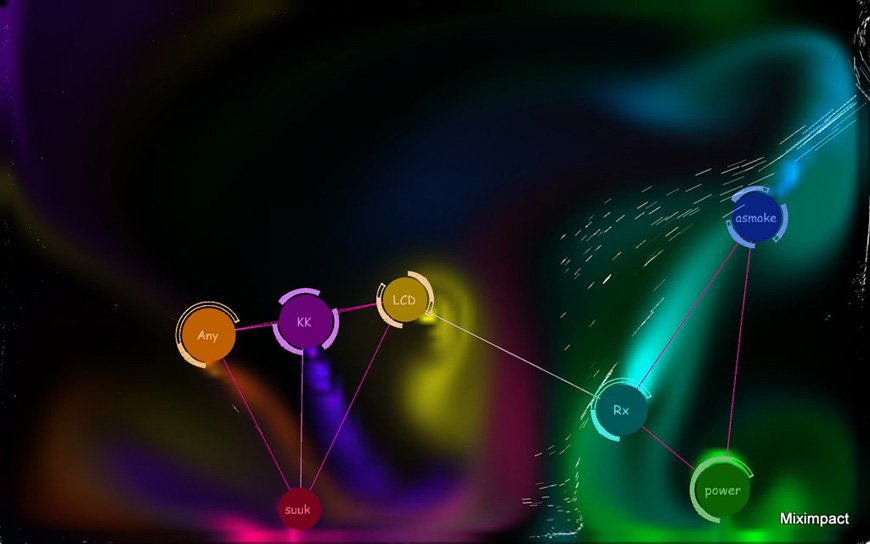

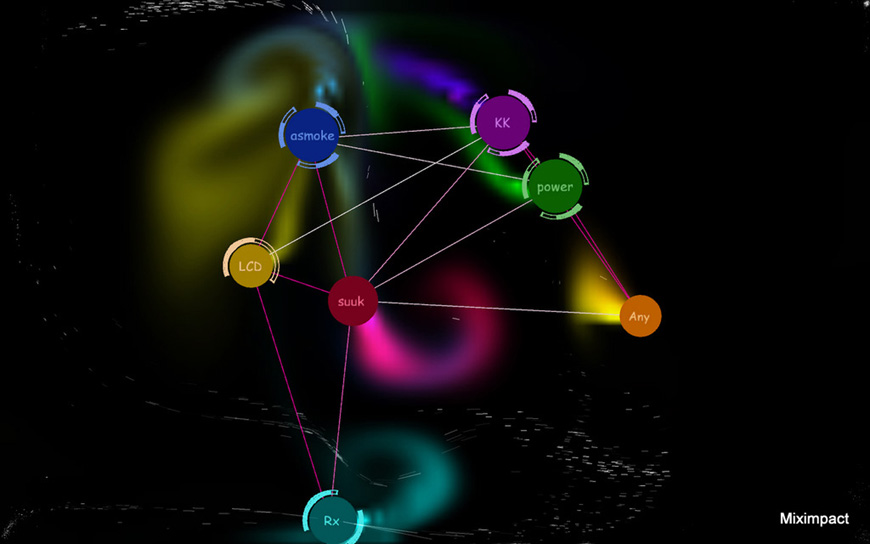

《Miximpact》 佳作

邱奕荊,曹博淵,蔡宜成,王俊凱,吳安琪

《Miximpact》主要以使用者所擁有的手機為主軸,不需任何額外的設備,僅經由手機介面的操作,透過藍芽傳輸技術,即時地將操作指令傳送至裝置,開始進行連線互動。讓使用者不需考慮音樂的樂理性以及音樂性,使用手機進行簡單的互動,即能創造出十分悅耳動聽的旋律,使用者在享受音樂之餘,畫面上絢麗的粒子、流體特效不斷變化,更能有著視覺與聽覺的雙重享受。

除此之外,《Miximpact》能夠多人同時一起連線互動,一同體驗「玩」音樂的樂趣,讓人與人、人與科技之間得到最緊密的串連。

﹉﹉﹉﹉

➢ 數位遊戲組

➮ 作品介紹 1

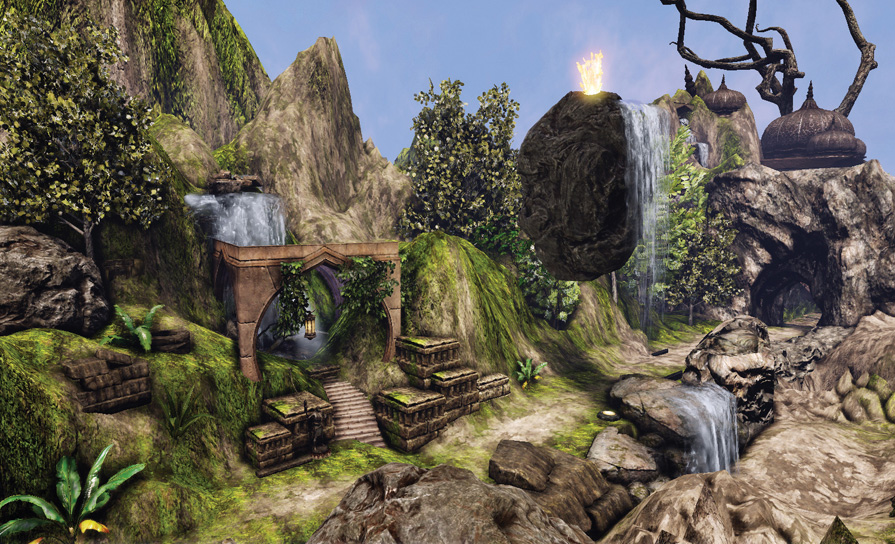

《Megaga》(米加加) 金獎

陳毅魁,詹亞致,賴梅芳,胡姍姍

《Megaga》 (米加加)是由銘傳大學 「Megaga部落」團隊製作而成的一款PC動作遊戲。

其目的是製作出輕鬆簡單、容易上手的遊戲,讓玩家回歸最初始遊戲所帶來的快樂。在〔Megaga〕遊戲中,沒有數值、裝備上的提升,角色的能力都是固定的。因此玩家可以更專心的去體驗在森林中跑跳的樂趣,想要過關只要快樂地探索、使用基本的操作和遊戲裡的各種提示通過阻礙即可,讓玩家全心投入在遊戲的歡樂當中。

遊戲裡的世界為叢林所覆蓋,透過廣大豐裕的森林,部落在冒險中獲得了各種的食材,進而發展出了奇特的料理。部落的年輕勇士-努耶和兩位小精靈前往最近的瀑布區,開始學習如何在未知的叢林中生存並尋找可利用的食材;為了達成酋長指派的任務、也為了讓自己成為更獨當一面的勇士,努耶準備在米加加森林中大顯身手!

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 2

《Wholly Shoot! 》 銀獎

蔡旻昇

《Wholly Shoot! 》遊戲是運用體感感測方式的大型機台射擊遊戲,玩家需移動身體閃避子彈、敵人及惱人的路障,並伺機攻擊敵人。體感偵測的系統利用帽飾上所安裝的兩顆紅外線發射器定位出玩家的絕對位置,所以即使離開感測範圍再重新進入偵測也不會產生定位的飄移,是此遊戲最注重的良好互動體驗。

故事背景詼諧有趣,劇情發展出人意料,營造出緊張刺激的遊戲氛圍,相信能吸引眼球也使眾人跌破眼鏡。不多談遊戲製作期間所遭受的無數白眼,期待這是一個牽動玩家睫狀肌、刺激群眾水晶體,使所有人沉浸在遊戲中,由《Wholly Shoot 》帶來的遊戲視覺饗宴。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 3

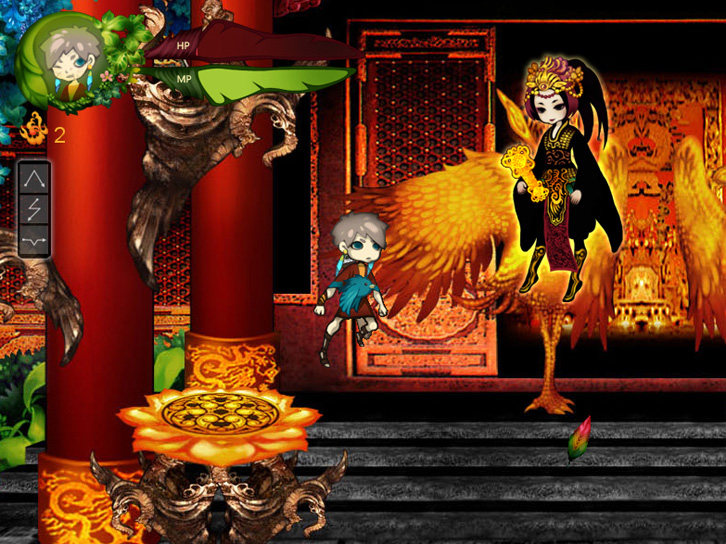

《蓬萊》 銅獎

陳建達,簡靖慈

《蓬萊》一款使用個人電腦操作,並以2D美術詮釋第三人稱動作遊戲的作品。遊戲背景從歐洲西元200年的魔法傳說出發,在古老的歐洲大陸,曾有一支名喚凱爾特的古老民族。其中被稱之為「德魯伊」的神官們,傳說具有來自大自然的魔力。西元200年,一對身為德魯伊後裔的兄妹,因緣際會之下來到了東方異境-蓬萊。遍尋不著妹妹身影的主角弗格斯,在這片陌生的土地上展開了旅程。玩家將引導弗格斯走在這充滿神秘與幻想的東方祕境,探索遊戲的各個事件!

作品使用Game Maker製作,美術方面則是採用奇幻、東西方融合之2D視覺來表現,不同於一般動作遊戲,蓬萊結合圖形描繪的方式召喚特殊魔法,讓玩家在遊戲操作上能有一番新穎感受。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 4

《布拉尤》 技術創新獎

黃郁芳,林瑋如,李祖毅,楊慧政,呂惠民,吳宗翰,巨彥博,林思妤,沈威廷,洪超男

本作品以台灣原住民素材作為主題,一為嘗試結合較新穎少見之遊戲題材、二為藉由平易近人的遊戲形式推廣台灣本土之特色,以及台灣本土意識和原住民之文化。 作品以XBOX360主機為運作平台,並且自製無線感測設備為遊戲操作方式,讓玩家們以不同的揮舞動作操作角色進行闖關。遊戲操作方式為多位玩家於同一現場,進行面對面的即時互動,藉由互動操作與腳本設計,玩家之間產生肢體互動與意見交流而進行合作共同完成遊戲任務。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 5

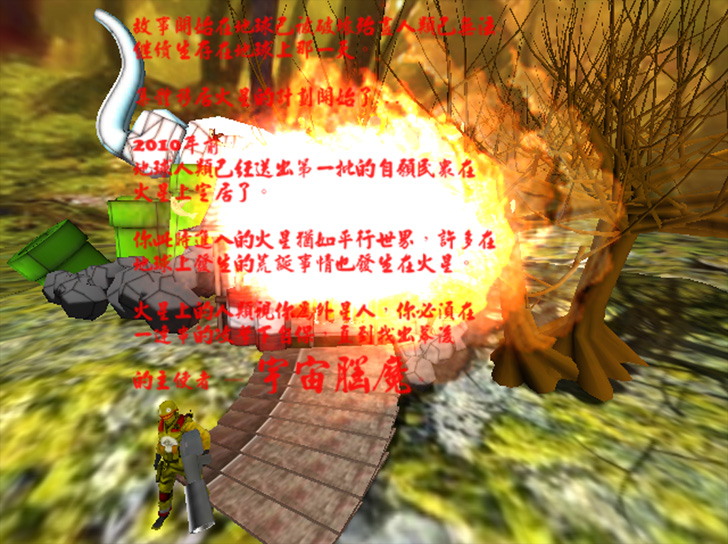

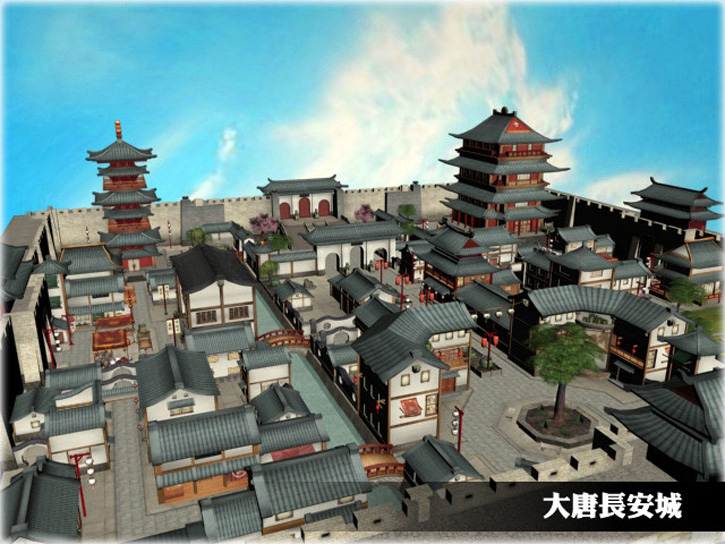

《大唐長安物語》 佳作

鄭猷勳,邱裕文,童哲慧

《大唐長安物語》這部作品,是以唐朝長安城作為時空背景,並導入當代相關史料所呈現的一款遊戲。遊戲的整體採用全3D建模,3D技術在作品上的呈現難度相對提昇許多,電腦效能與設備皆需考量,但是透過3D場景的呈現,玩家在遊戲的同時,能夠很快瞭解長安城的地理位置,並且藉由3D所帶來的真實感,提昇作品的深度與廣度。遊戲當中,玩家可以從中探索唐代詩文與歷史,並透過與NPC的對話,瞭解唐代的歷史典故與名人故事。作品中我們將中國唐代建築風貌以3D的形式描繪,並藉由場景互動與史料資訊作為背景上的結合,達致數位典藏的架構。遊戲的目的是希望玩家在進行遊戲時,能夠進一步的體認中國歷史文化所帶來的感動,進行教育與學習上的價值。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 6

《遺跡島》 佳作

廖梨吟,陳啟維,李威霖,王奕恆,蔡季蓉,白萱瑜,王婉真,陳正佑,林詩芸,陳祈汶,吳宜臻,李怜妏,邱書于

創作最初想要發揮UDK強大的運算能力、腳本工具、以及豐富的場景設計功能,實作一個流暢且具備基本動作元素的單人動作遊戲(ARPG)。因此才有了《遺跡島》這個遊戲的產生。

動作遊戲主要是由解謎、BOT的攻擊、玩家的閃躲、互動機關等元素所組成,為了展示UDK的功能,我們僅使用UDK內建的基本工具,去製作這些元素,完成了這個小型遊戲的開發。

﹉﹉﹉﹉

➢ 電腦動畫組

➮ 作品介紹 1

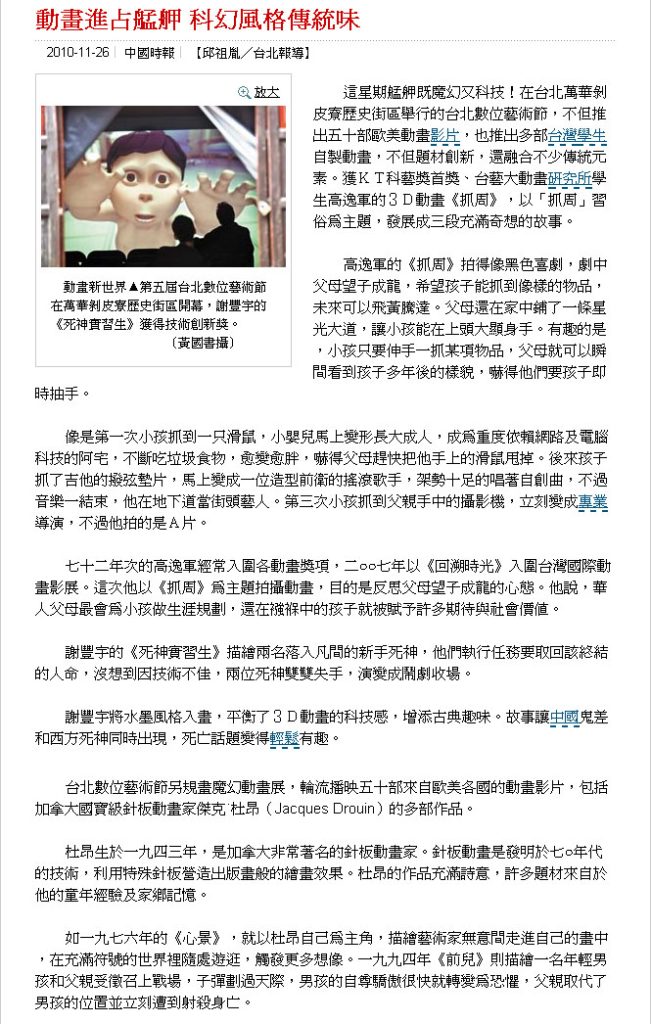

《抓周》 金獎

3D動畫、影片長度:7分5秒 2010

高逸軍

一對年輕夫妻,在自個兒家中,為他們小孩舉行了古老的習俗儀式—抓周。小孩天真未落俗套的理解力下作出了自己的選擇,但是大人主觀意識的思維、先入為主的個人的判斷,不斷左右著小孩的選擇。兩個大人對自己的小孩都有一份期待,也或許是滿足個人未完成的夢,在這天兩人紛紛表露無疑。而受大人影響的小孩,是會自主選擇,抑或遷就於大人的指示呢?

《抓周》將故事架構在一個中華古老習俗的背景,呈現中華的故事精神與文化色彩。用一種動畫特有的語彙重新詮釋,不僅讓我們自己傳統文化再現,從文本背後產生討論東方的固有思維,更賦予觀賞者新的感官與感受。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 2

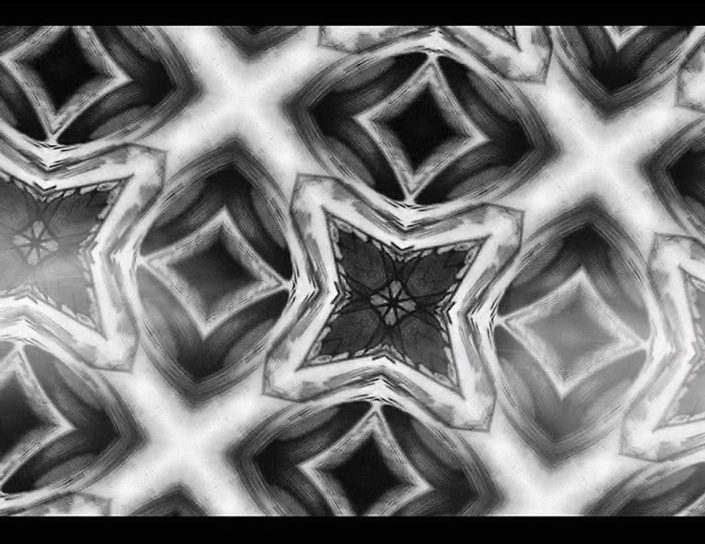

《ReNew | The Future not Future》 銀獎

2D動畫、影片長度:5分0秒 2010

張徐展,陳彥瑋,羅時豪

什麼是未來?是都市更新建構的美好,還是人類自我吞噬的科技自溺?

《ReNew | The Future not Future》是一部實驗性的動畫片,採用黑白色調呈現一段屬於未來的紀錄片。

故事中「拒絕呼吸的樹」、「黑色液態顏料怪」是作者試圖創造一種未來生態,被喻為人類的「鹿」,企圖牴觸、征服最後被吞噬於生態牢籠之中,面對未來的生存地獄,喚醒人內心深層的恐懼。

人類以為正在創造更美好的未來,但諷刺的是,我們在建構的卻是個沒有未來的未來…

作品為電腦合成技術及手繪技術的2D Animation影片,將繪製6000多張手繪表現,鉛筆、炭筆、2B繪製的畫稿為創作的藝術基礎,進電腦後製、連接動作、修色調、建場景、剪輯、合成、結合特效的。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 3

《絕香》 銅獎

3D動畫、影片長度:8分22秒 2010

葉冠麟

《絕香》是一個關於陷阱的故事。人們一直不斷的追尋自己所渴望的事物,但是甜美誘惑背後的真相總是令人出乎意料,追尋回來的結果是一場不斷循環的悲劇與夢魘。這是我第一部獨立製作的動畫短片。作者對恐怖題材的獨特的魅力感到相當有興趣,此作品使用3D電腦角色動畫的方式呈現,針對成年觀眾所創作的恐怖故事。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 4

《死神實習生》 技術創新獎

3D動畫、影片長度:3分20秒 2010

謝豐宇

《死神實習生》主要以中國鬼差和西方死神相互爭奪靈魂為概念,故事劇情走向的安排以黑色幽默和無厘頭的方式進行,呈現出不同以往的動畫。

為了增加畫面上的張力,使用中國畫與油畫的形式來做是視覺元素,利用水墨帶給人的捉摸不定和若有似無的特色來表達中國的鬼差,也運用油畫的濃稠和筆觸強烈的特性來表達西方死神,使兩者在故事中代表不一樣的個性和視覺特色,在畫面裡呈現出彼此對立的效果。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 5

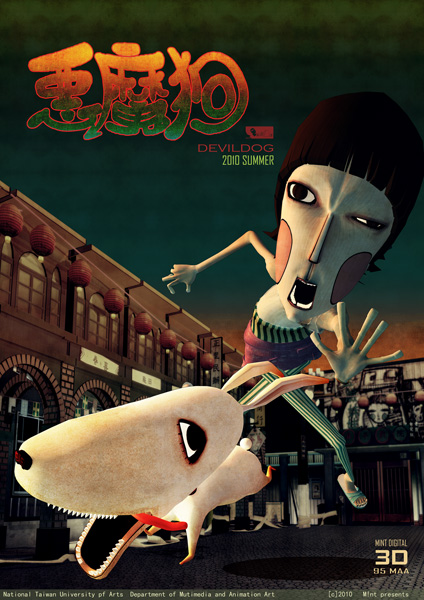

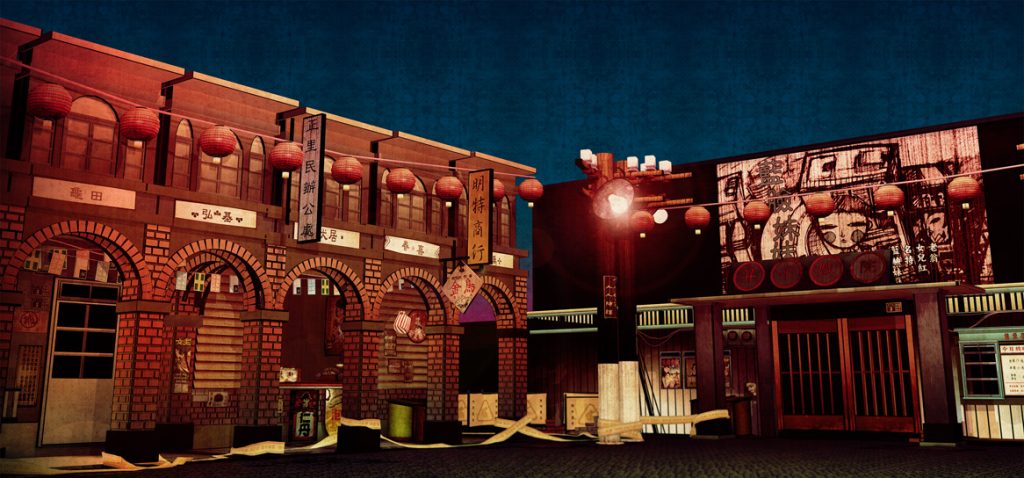

《惡魔狗》 佳作

3D動畫、影片長度:5分16秒 2010

李思萱,李俊逸

惡魔狗是以特殊復古色調為整體風格,台灣4、5O年代傳統老街為時代場景的社會諷刺型之3D動畫。詼諧的劇情以及豐富的動作輕鬆地帶領觀眾進入故事主軸—人若是貪得無厭,最終只會害到自己。

本片藝術風格以四零年代早期巴洛克式台灣建築風格為主,揉合創作者個人美術風格,以3D非寫實性算圖製作出2D手繪的質感。特殊的配色風格與主流性的商業動畫做區別,以呈現個人強烈而特殊的手繪性質。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 6

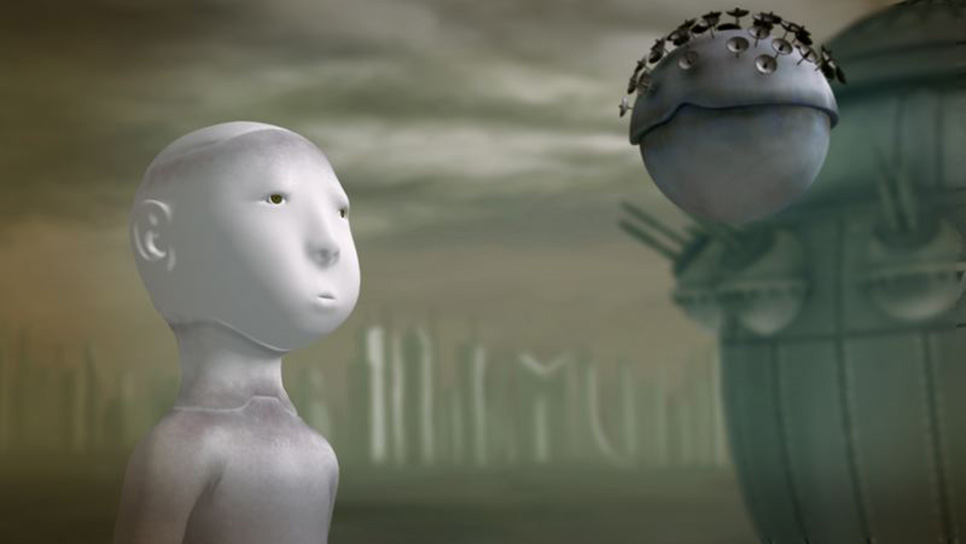

《這裡》 佳作

3D動畫、影片長度:2分50秒 2009

宋瑞婷

故事中的社會是現代社會的放大版本,以媒體和戰爭暴力為它的核心,人們在這樣的社會,冷漠,失去自我 ; 媒體的肆虐,造就統一的思想,操縱整個世界,因此擁有想像力,有思考或想法都是不允許的,但人還算是個體嗎? 而自然界或許是唯一的出口。

一段寓言抽像式的短篇動畫,依據現代人類龐大的消耗地球珍貴的資源行為,從而預示未來的想像生活情景,並且影片秉持著一個概念,人類始終是感性動物,需要的是大自然需要的是感性的生活而不是冷冰冰單調機械式的環境,但若人類是執迷不悟,依照繼續下去,那麼就會像故事一樣,我們只能從幻想中滿足自己。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 7

《叢之生》 佳作

3D動畫、影片長度:8分06秒 2010

陳祐萱,曾凡睿,林漢隴,魏國諭,曾逸瑄

人類在地球上大量採集自然資源,然而這些資源絕大多都是不能快速再生的資源,即使人類知道這些資源有一天是會被用盡的,卻不懂得加以保護,總有一天地球資源枯竭了,是對於人類的反噬。在動畫裡,想用比較隱喻的方式,來表現搶奪和保護資源的雙方,以了解並意識到資源的重要性。

近年來人類對地球的破壞已經超乎地球的負荷,環保意識抬頭,許多國家漸漸重視與環境保護相關的議題,藉由動畫讓更多層面的人,能夠對環境保護有進一步的啟發。

作品風格呈現科幻以及奇幻的風格,應用3D讓整體視覺更為動態鮮明,加上快節奏的戰鬥場面以及奇幻的森林,讓動畫的節奏更為強烈。

➽ 表演活動

開幕表演

日期:11.26

時間:19:30

地點:剝皮寮表演廳

404 國際電子藝術節影片/ 2010404 國際電子藝術節影片

布萊恩‧鮑曼(美國)

這一部404精選的影片研究了由資訊構成世界的起源,成功和失敗皆堆疊在不斷演化的城市景觀之中。這個城市並非由特定的意圖設計而成,而是由一些觀念的增殖分裂而形成,因而失敗等同於成功,它們都在這個不斷建構的織錦中,成為自己的每一絲線縷。

播轉盤 /2010

的場 寛 (日本)播轉盤

「播轉盤」是一個迴旋式的音序器,可即時控制迴圈的設定。藉由加入行星和運用重力的效果,與原始的使用者指令列結合,就能創造出一個聲音的宇宙體系,而以此機制來創造音樂,理念源自於古希臘盛行的宇宙觀。

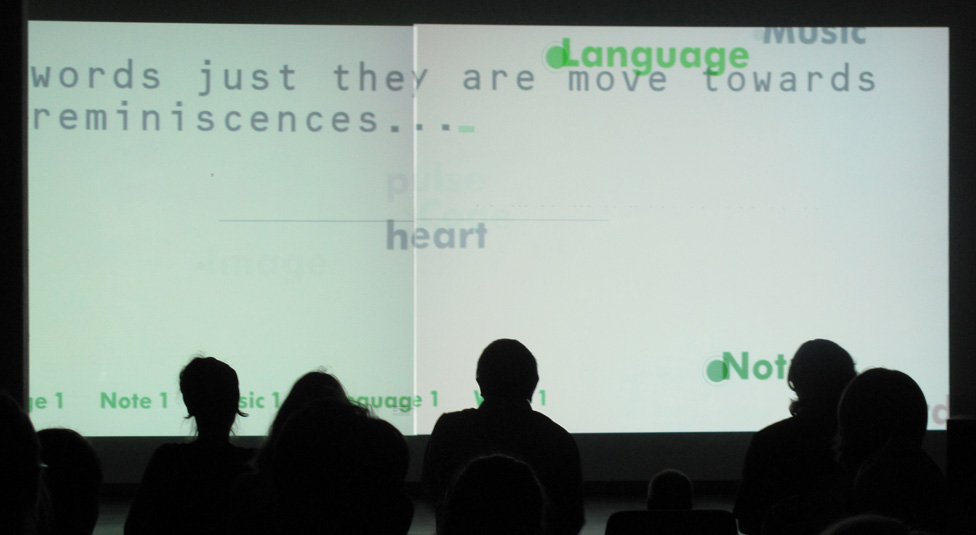

編碼::詩意 /2010

藤岡 定 (日本)

詩意「編碼::詩意」是一個表演軟體系統,藉由輸入詩句就能同時操作音樂與影像。可以同時表現文字、聲音與影像,且詩句中的所有文字皆能變成召喚聲響視覺化物件的關鍵字。藝術家可以如同處理詩中的字句一般,具體動態創造出聽覺與視覺的素材,而文字布局轉化為音樂與視覺的 組合也將影響其詩境。藝術家想以「編碼::詩意」讓詩句、音樂與視覺效果之間的創作進行互動,並統合成為一個完整的表演。這次藝術家將展現達成此目標的第一個步驟。

﹉﹉﹉

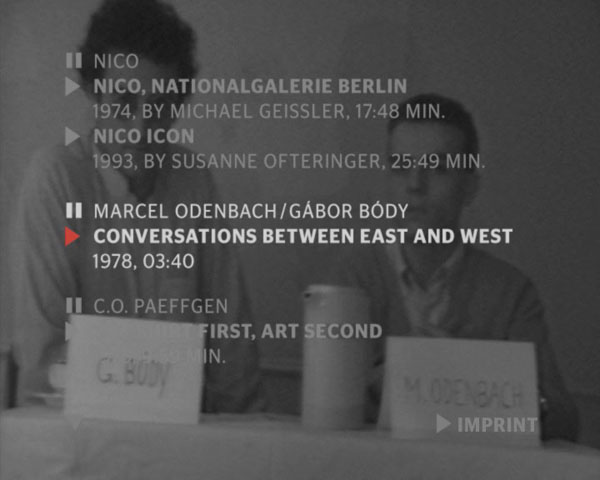

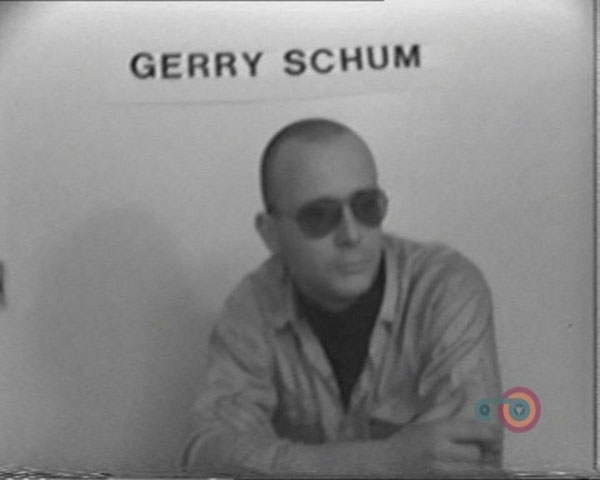

德國錄像藝術特展

《德國錄像藝術特展》同“40JahreVideokunst.de”(德國短片藝術40年)項目的第一部分一樣,歌德學院也承擔起本專案第二部分,即DVD的國際推廣。是由卡爾斯魯爾的ZKM(藝術和媒體技術中心)與亞琛的路德維希論壇、德勒斯登美術館、奧登堡的艾蒂羅絲媒體藝術中心聯合策劃,由德國聯邦文化基金會推動舉辦。

歌徳學院遴選歌德學院此次推廣的DVD選出了超過50部短片作品,其中大部分是來自短片藝術的“早期”,即來自20世紀70年代和80年代,但也包括了一些當代的作品。 50多部錄像作品於海外舉行《德國錄像藝術特展》,其中大部分是來自錄像藝術的濫觴期,即20世紀70年代和80年代,但也包括了一些當代的作品。這些影片將以英語字幕呈現給觀眾。展出包括Joseph Beuys, Klaus vom Bruch, Lutz Dammbeck, Wolf Kahlen, Urs Lüthi, Marcel Odenbach, C.O. Paeffgen, Ulrike Rosenbach, Peter Weibel等藝術家的作品。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

﹉﹉﹉

國際交流駐村創作展

《環島》

《環島》創作者: 吉雍.曼明

協同創作者:菲利浦.喬地尼、楊怡萍

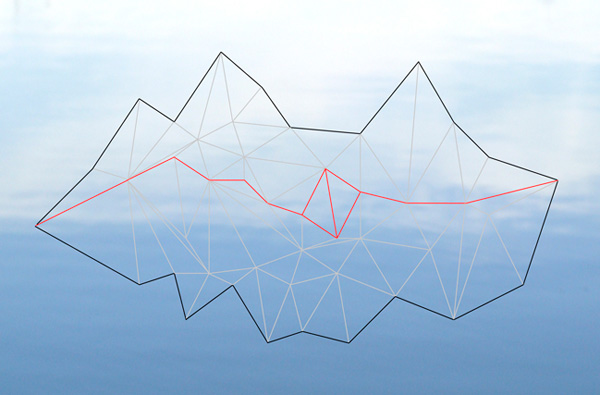

這個多媒體裝置看起來很像一個程式化的島嶼,邀請訪客發現並修改其環境。圖片和聲音直接取自台灣的風景,重建一種印象派式的製圖。將這些媒體並列排放,以建立美學和韻律圖象都具有情感和感官價值的一個共同基礎。

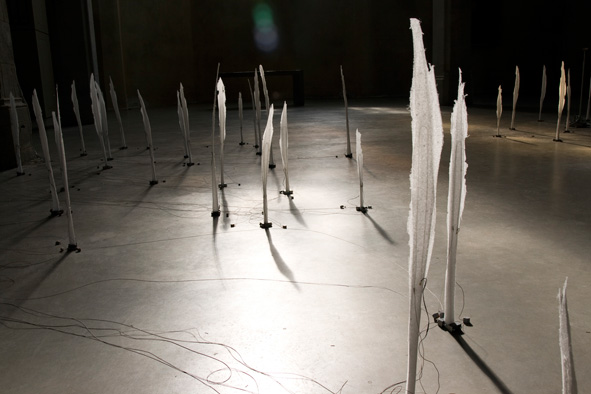

《鬚空間》

關於傾聽、聲響與草地的研究

創作者:可思汀‧艾葛琴

協同創作者:Thom Laepple

機械觸鬚能感覺並測量不安定。就像是黑暗中的貓觸鬚,能發揮感覺器官和接收天線的雙重功能。此雕塑裝置會連接到房間裡的精密氣流感應器,它們吸收並接納這些細微的聲響作為自身的動力來源,變成一種稍微緊張的存在狀態,進而適應並反映出氣流的改變。在此同時,他們的動作將接收到的刺激反映給當下的周遭環境,並造成此裝置作品在回饋與反應之間不停轉變。

《星群》

創作者:陳韻如

《星群》作品由五顆球型裝置構成,系統定時擷取Internet與環境議題相關之資訊,並依據資訊對球型裝置做充氣及放氣的動作,透過中、英、法、德及日五個國家的語言,分別呈現於五顆球型裝置,象徵著全球五大洲,並表示出不同國家對於環保議題的關注程度。觀眾可在展場裡,大聲喊出「350愛地球」、「350Love Earth」標語,可立即改變球型裝置的顏色變化,也可在部落格或facebook上輸標語,此標語會即時控制球型裝置作放氣動作,同時也藉此喚起大家對環境議題的重視,而非只是一個口號。

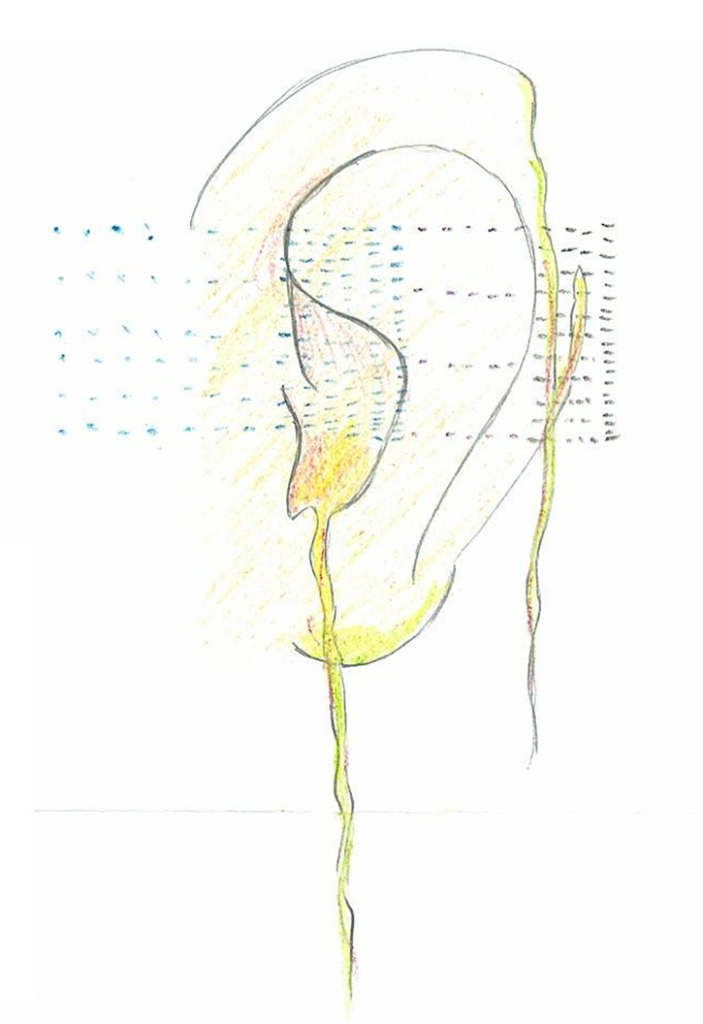

《聽覺生物基礎》

《聽覺生物基礎》

創作者:黃致傑

LBSkeleton是一件音樂性的互動裝置,由仿生的結構,造型,運動機構所組成。他具有自主性的行為,是一件能表現聲音的機械性裝置。創作想法來自於人不會說其他物種的語言,卻可以透過音樂建立互動。好比吹笛人與蛇之間的互動,透過音樂的旋律、節奏、強度,直接的引發肢體行為(舒緩的肌肉動作 或是 刺激性的反射行為)。LBSkeleton預設的互動方式是與弦樂彈奏產生互動。透過不同的音調、撥絃的節奏與強度,引導LBSkeleton的肢體律動與光線氣氛的變化。透過LBSkeleton的表現,聽眾能沈浸在前所未有的空間氣氛中,感受音樂。

➽ 推館活動

創作論壇

受邀的國際知名藝術家將分享個人創作經驗,並就當前數位藝術發展等議題與國內藝術家、學者和觀眾相互交流對談。同時邀請參與動態表演的國外藝術家,分享創作思維與心得經驗,讓觀眾更進一步認識多媒體互動劇場的表演形式和藝術內涵。

| 日期 | 時間 | 講 者 |

|---|---|---|

| 11/27(六) | 14:00 | 數位藝術徵件論壇-台北數位藝術獎 |

| 16:00 | 數位藝術徵件論壇-K.T.科藝獎 | |

| 11/28(日) | 國際創作論壇 | |

| 10:30 | 黑川良一 | |

| 11:30 | 吉雍˙巴黎 | |

| 14:00 | 西里爾˙布里索 | |

| 15:00 | 西里˙埃爾南德斯 | |

| 16:00 | 弗朗索瓦˙拉波特 | |

| *地點在剝皮寮歷史街區舉行 | ||

| 12/04(六) | 15:00 | 國際交流駐村藝術家創作論壇 |

| *地點在台北數位藝術中心舉行 | ||

專家導覽

| 日期 | 時間 | 講 者 |

|---|---|---|

| 11/27(六) | 14:00 | 林豪鏘 國立臺南大學 數位學習科技學系 副教授 |

| 11/27(六) | 17:00 | 陳柏光 實踐大學 媒體傳達設計學系 兼任講師 |

| 11/28(日) | 14:00 | 杜 偉 藝術家 |

| 11/28(日) | 17:00 | 駱麗真 世新大學 公共關係暨廣告學系 助理教授 |

| 12/04(六) | 14:00 | 邱誌勇 靜宜大學 大眾傳播學系 助理教授兼系主任 |

| 12/04(六) | 17:00 | 陶亞倫 國立臺北藝術大學 新媒體藝術學系 助理教授 |

| 12/05(日) | 14:00 | 楊志豪 國立臺灣藝術大學 美術學系 兼任講師 |

| 12/05(日) | 17:00 | 李家祥 台北科技大學互動媒體設計研究所 兼任助理教授 |

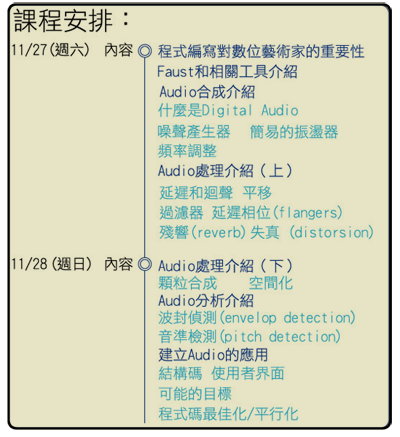

Faust 數位藝術大師工作坊

法國里昂GRAME國立音樂創作中心將帶來數位音樂的最新趨勢Faust (faust.grame.fr),Faust為一種可做為各種音樂軟體間溝通工具嶄新的自由軟體。本工作坊將由Faust研發部門主管親自教授,可讓參與者透過Faust學習建立高階專業的數位音效處理程式。

課程目標

於本次工作坊結束之際,學員將能:

掌握Faust基本編寫技能

掌握訊號處理的基本知識

深入數位音效運作原理

開發自己的Audio應用程式

時間:11.27(六)、11.28(日) 10:00-18:00(午休一小時)

地點:台北數位藝術中心 | 台北市士林區福華路180號

講師: Yann Orlarey / 作曲家、法國里昂GRAME國立音樂創作中心研發總監

報名對象:數位藝術創作者與工程師各10個名額,學員上限20人。

上課方式:分組進行,一名數位藝術創作者與一名工程師一組。可自行組隊報名,或個人報名者由主辦單位分組。

設備需求:請自行攜帶筆記型電腦(Windows/OSX皆可,惟MacOS相容性較高)、耳機,請於上課前自行安裝相關軟體。

報名費用:每人新台幣一萬兩千元,

持學生證報名可享半價優惠(持學生證報名者,需另簽訂約定書)。

注意事項:全程以英文授課,建議具備語言能力。

報名方式:下載報名表,填寫後email至pingechen@dac.tw,檔名:「Faust工作坊+姓名」。

報名時間:即日起至11/20。

聯絡人:02-7736-0708 #611 陳小姐

主辦單位: 臺北市政府

承辦單位: 台北市文化局、財團法人數位藝術基金會

企劃執行: 台北數位藝術中心

特別感謝: 法國里昂GRAME國立音樂創作中心

➽ 媒體專區

開幕

| 截圖 | 媒體 | 時間 | 標題 |

|

自由時報 | 2010/11/26 | 台北數位藝術節 今起連十天 |

|

聯合新聞網 | 2010/11/26 | 剝皮寮玩藝術 聲光添魔幻 |

|

聯合新聞網 | 2010/11/25 | 台北數位藝術節 明天開跑 |

|

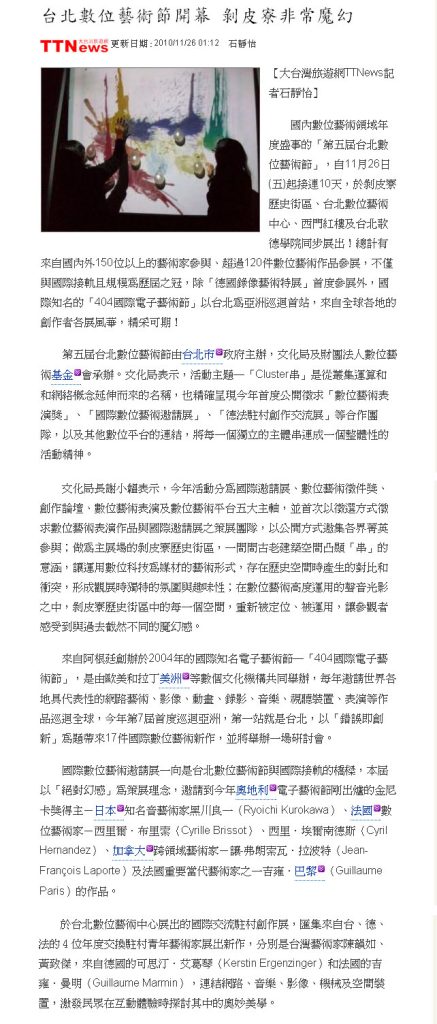

TTNEWS | 2010/11/26 | 台北數位藝術節開幕 剝皮寮非常魔幻 |

|

中國時報 | 2010/11/26 | 動畫進占艋舺 科幻風格傳統味 |

|

人間福報 | 2010/11/26 | 魔幻剝皮寮 變幻數位新思維 |

|

自由時報 | 2010/11/27 | 藝文看板 德國錄像藝術轉變 |

|

新浪新聞 | 2010/11/25 | 台北數位藝術節 互動科技夯 |

|

中央日報 | 2010/11/23 | 台灣/2010 第五屆台北數位藝術節 Cluster 串 「串」起數位新思維,11 月 26 日同步啟動! |

|

中國新聞網 | 2010/11/26 | “台北数位艺术节”:串起数字时代新思维 |

|

南藝網 | 2010/11/18 | 【2010第五屆台北數位藝術節】 |

|

國立教育廣播電台 | 2010/11/25 | 台北數位藝術節 互動科技夯 |

|

鳳凰網 | 2010/11/25 | 第5屆台北數位藝術節明起連飆10天 |

|

Focus Taiwan | 2010/11/25 | Digital art festival to open in Taipei |

|

Art in Asia | 2010/11/25 | artinasia |

|

非池中藝術網 | 2010/11/26 | 2010 第五屆台北數位藝術節 Cluster 串 |

|

Pchome新聞 | 2010/11/25 | 第5屆台北數位藝術節明起連飆10天 |

|

客家電視台 | 2010/11/26 | 台北數位藝術節 秀先進聲光科技 |

| 影音 | |||

|

看新聞學美語 | 2010/11/29 | 每日跟著唐唐學英文 |

表演獎

| 截圖 | 媒體 | 時間 | 標題 |

|

今藝術 | 2010/7/7 | 第一屆數位藝術表演獎公布 |

|

聯合新聞網 | 2010/10/31 | 表演藝術+數位科技 台灣趕熱潮 |

駐村

| 截圖 | 媒體 | 時間 | 標題 |

|

台北歌德學院 | 2010/9/15 | 媒體藝術交換駐村獎學金得主 Kerstin Ergenzinger |

➽ 參觀資訊

| 地點 | 日期/時間 | 內容 | |

| 剝皮寮歷史街區 | 11.26-12.05 | 10:00-20:00 | 國際數位藝術邀請展 台北數位藝術獎 K.T. 科藝獎 404國際電子藝術節 2010魔幻動畫展 |

| 11.26 | 19:00 | 開幕典禮暨數位藝術徵件頒獎典禮 | |

| 19:30 | 開幕表演 | ||

| 11.27 | 14:00 | 數位藝術徵件論壇-台北數位藝術獎 | |

| 16:00 | 數位藝術徵件論壇-K.T.科藝獎 | ||

| 19:30 | 國際數位藝術邀請展表演 | ||

| 11.28 | 國際創作論壇 | ||

| 10:30 | 黑川良一 | ||

| 11:30 | 吉雍˙巴黎 | ||

| 14 :00 | 西里爾˙布里索 | ||

| 15:00 | 西里˙埃爾南德斯 | ||

| 16:00 | 弗朗索瓦˙拉波特 | ||

| 12.05 | 15:00 | 數位藝術評論獎頒獎典禮暨評論發表會 | |

| 11.27 11.28 12.04 12.05 | 14:00 / 17:00 | 專家導覽 | |

| 台北數位藝術中心 | 11.26-12.05 | 10:00 – 18:00 | 國際交流駐村創作展 |

| 11.27-28 | 10:00 – 18:00 | Faust數位藝術工作坊,講師:Yann Orlarey | |

| 12.04 | 15:00 | 國際交流駐村藝術家創作論壇 | |

| 12.04 | 17:00 | 國際交流駐村創作表演 | |

| 西門紅樓 | 12.02 12.03 | 19:30 | 第一屆數位藝術表演獎首演 |

| 台北歌德學院 | 11.26-12.17 | 13:00 – 20:00 | 德國錄像藝術特展 |

﹉﹉﹉

場地交通資訊

剝皮寮歷史街區

2010.11.26-12.05 | 10:00-20:00| 免費參觀| 展覽期間無休館日

台北市萬華區康定路173巷

台北數位藝術中心

2010.11.26-12.05| 免費參觀 | 展覽期間無休館日

台北市士林區福華路180號 www.dac.tw

台北歌德學院

11.26-12.17 | 13:00-20:00 | 免費參觀 | 週六、日休館

台北市和平西路一段20號12樓 www.goethe.de/ins/cn/tai/cnindex.htm

西門紅樓

2010.12.02-12.03 | 19:30 | 購票請洽兩廳院售票系統

台北市萬華區成都路10號 www.redhouse.org.tw

NEWS

NEWS