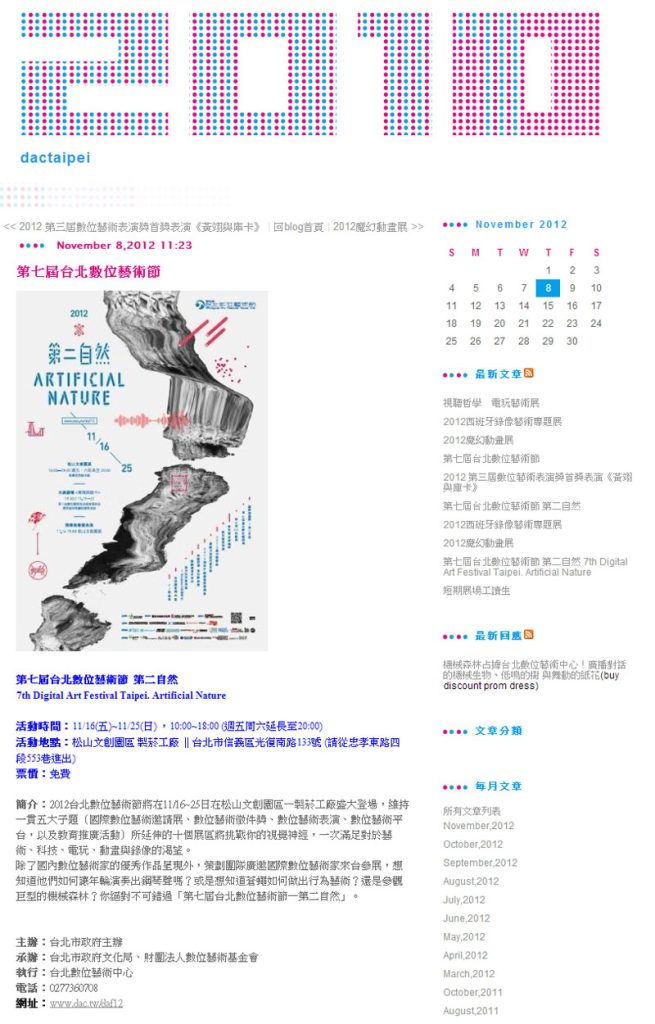

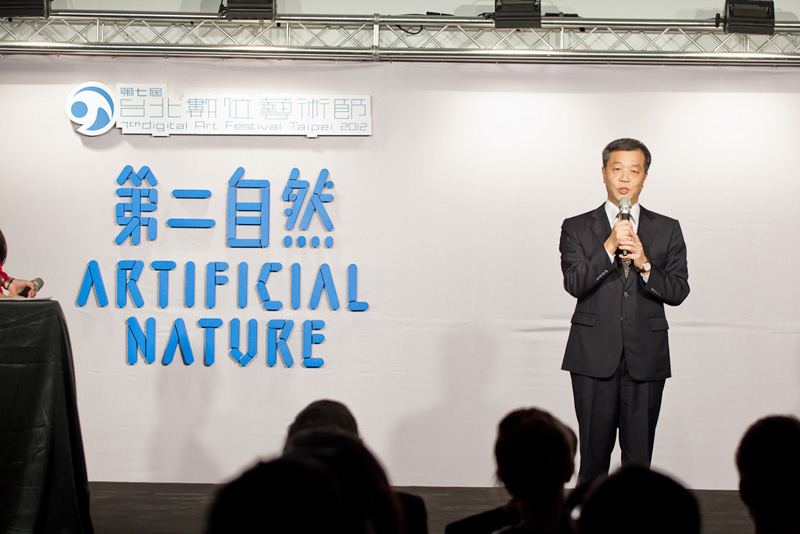

第七屆台北數位藝術節 《第二自然》 (Artificial Nature)

7th digital Art Fastival Taipai 2012 Artificial Nature

➽ 展期 Duration:2012/11/16 – 2012/11/25

➽ 開幕 Opening:2013/11/16 19:00

➽ 地點 Venue:松山文創園區、台北數位藝術中心

➽ 地址 Address:台北市信義區光復南路133號、111台北市士林區福華路180號

➽ 展覽介紹

市長的話

看見科技藝術的文化能量

2012年是臺灣數位電視元年,標誌著數位科技已成為我們日常生活的核心。臺灣是高科技發展的重鎮,有著充沛的科技人才以及科技創新的能量,臺灣民眾對於新技術與新科技產品的接受與使用十分迅速,在舞蹈、戲劇、音樂、視覺藝術等藝術創作中,也可以看到大量科技元素的使用。

在時代與新科技的發展愈加快速的同時,反而更加彰顯出文化的意義與價值,今年,臺北市政府懷抱著塑造臺北成為一個文化創意城市的夢想,決定角逐「2016年世界設計之都」,冀望在技術創新與都市發展下,持續創造豐富的人文生活與文化特色。

事實上,當數位科技與藝文活動的結合逐漸深化以後,所帶來的是更加豐沛、多元的觀賞經驗,促使著觀眾反思科技與人們生活的關係:數位科技開始成為生活中不可或缺的元素後,我們的生活有什麼改變,除了使生活更加便利,如何型塑及改變我們感受與智識的構成,而這樣的人文思考對尋求更加卓越的城市發展及科技創新來說是必要的。

因此,臺北市政府自2006年起,開始舉辦「臺北數位藝術節」,希望為科技與藝術帶來相互激盪的空間,迸發出更加充沛的創新能量。今年,「第7屆臺北數位藝術節」擴大規模展出,以「第二自然」為主題,邀集眾多出色的國際數位藝術家來臺展出作品,也聚集了國內具有潛力的優秀作品,探討在虛擬媒體科技世界中,「自然與人工」界線的模糊與重塑。這次臺北數位藝術節為視覺藝術、表演藝術及產業等帶來跨界創意呈現,為藝術帶來新的可能與精彩的演繹!

臺北市長郝龍斌謹識

局長的話

日新月異的數位科技突破了時間與空間的限制,開啟更廣闊的生活世界,在科技的革新中我們獲得嶄新的生活經驗,對藝術創作者而言,數位科技亦是熟悉的創作媒材。然而,數位藝術在數位時代的意義,已不只是藝術家運用數位工具來創作藝術作品,更是對科技與生活的人文反思。今年,「臺北數位藝術節」以「第二自然」為主題,向市民展現,藉著數位藝術家獨特的創新思維,帶領觀眾體會科技與自然融合的新世界。

今年的「臺北數位藝術節」雖然同樣維持「國際邀請展」、「數位藝術徵件獎」、「創作論壇」、「數位藝術表演」及「數位藝術平臺」等五大活動主軸,但活動內容較往年豐富,邀集到不同藝術形式與類型的作品,一同參與「第七屆臺北數位藝術節」的展演,延伸對數位藝術的想像與探索。

多元面向的展覽內容是本屆臺北數位藝術節的重要特色,「國際邀請展」扣連著對人工與自然的反思,展出以樹木年輪、機械森林、飛行時嗡嗡作響的蒼蠅、烏鴉、水流為主題構想的獨特作品。除此之外,新增了結合聲音實驗與影音的DVJ表演──「VJ對戰」,以及「西班牙錄像藝術展」、「視聽哲學 電玩藝術展」等不同類型的作品呈現,亦和臺灣微軟公司合作,規劃「展示科技區」,讓民眾重新發現科技的可能性,並特別設立「科技創意商品區」,展現臺灣設計與文化創意的軟實力。

本局於98年成立臺北數位藝術中心,專責執行每年度臺北數位藝術節,透過該節不斷培育與匯集國內數位藝術創意及創新思維,並使該節成為結合產學界及藝術界重要平台,期望透過每年的盛會使臺北市成為亞洲最具創新能量城市。

臺北市文化局局長劉維公謹誌

策展理念

文/邱誌勇

「第二自然」(Artificial Nature)所談論的不是虛擬媒體科技世界的現實意義,它是自然,卻不是人們所想像的自然;它是人工產物,卻不再單單只是人工製品。其初始概念源自於對「後人類景況」(posthuman condition)中,人類、環境與其他物種(無論是有機體或無機體)在各種媒體科技急速發展下已然模糊的界線,甚至混雜成一種新(後)人類的想像,並進而伸延出對「自然與人工」以及「環境與生態」的思考。

肇因於各種生物科技的發展、科學的精進,與醫學的發達,二十一世紀可謂是邁入一個「改造」的紀元。從始於養生觀念的身體進化,到各式各樣雕塑身軀的美容醫學;從征服自然生態的人類意志,到與其相互依存的共棲思維,人類藉由技術/科技來滿足對理想身體的企求,以及對生活世界的想像。早期,馬克思(Karl Marx)以「歷史唯物論」(historical materialism)說明了人類因己身慾望,利用(或發明)生產工具,促動了社會形態的轉變。在高度發展的科技文明時期,馬利許(Bruce Mazlish)則一反技術/科技作為工具性的位置,宣稱人類與機械的互動關係已經不能單純地將之放置在主客體的關係中,並認為人們已經逐漸將自己社會的演進過程與機械工具的發展融合在一起,且當代社會的人類將同樣的科學概念用來協助解釋自己的工作、他擁有機械的工作以及物質的演進,以致我們已經無法思考沒有機械協助的人類文明是怎樣的情景。在這個轉折中,人們已經無法將兩者間的關係單純地切割。如今,米契曼(Carl Mitcham)建議人與機器、科技之間的關係應是一種「共處」(being-with)的關係,因為機器、科技對人來說已不再僅是一項工具:相反地,機器反而成為人類生存的利基,人類的生存終將無法脫離機器與科技的輔助與強化,而此一關係更讓人類邁入一個後人類的時期。

重要的是,身處後人類景況中的人們該如何面對其所感知的世界?人們面對科技創造出的擬真文化時總是認為其終將取代物質世界,且以一種非物質的、象徵的世界呈現,成為一種超越物質性的真實。有論者認為,當代科技媒體世代中的物質文明(包含電視、錄影機、電玩、動畫或是虛擬實境)某種程度而言都將人類帶領至一個去物質的非自然(人工)世界;更甚之,媒體科技設計者可以創造任何想像的世界,扮演上帝的角色,仿生自然,因而在無需任何實在(actual)基礎之上,任何的世界圖象都將成為可能,並超越了自然與非自然的二元對立。換言之,新媒體科技不僅能創造一個不同於現實的世界,它也可能是始於對現實世界的模擬。因為虛擬科技對真實的模擬,最終必將造成真實的消逝,取而代之的是一種如同布希亞(Jean Baudrillard)所言的超真實(hyperreal)。因而,我們不得不思考當代數位媒體科技帶領人們進入了一個什麼樣的世界?它果真是一個非物質性、想像的世界?或者,藉由數位媒體科技所創造出的擬真文化,已經成為人們認同的文明生態。有鑑於此,本屆台北數位藝術節提出「第二自然」作為命題,宣稱人們應將數位媒體科技所創造的自然視為生活世界的一環,或是真實世界的延伸,並跳脫自然與非自然間的二元對立。

此外,本屆數位藝術節亦藉由第二自然想像數位藝術生態。在生態學悠久的歷史中,德國生物學家以研究動物與外界環境關係的學問作為起始點,爾後作為一種科學領域與研究取向,生態學的系統觀快速地被應用到社會學、政治學,甚至藝術學中。在台灣,數位藝術節的發展進程一直受到傳統西方典範影響,強調分門別類清楚的創作領域,較為忽略跨領域(interdisciplinary)發展的趨勢,無法綜觀整體數位藝術發展的生態。因而,第七屆台北數位藝術節以跨領域不分類方式徵件,打破傳統窠臼,為台灣數位藝術發展開創新的視野。而在既有五大活動主軸—國際數位藝術邀請展、數位藝術徵件獎、數位藝術表演、數位藝術平台,以及教育推廣活動之上,更特別擴展魔幻動畫展的規模,除來自於法國安錫動畫影展與加拿大渥太華動畫影展的作品外,更增加與「第二自然」策展主題相關之國際動畫作品,以及台灣暨華人動畫精選。同樣在數位藝術平台中,也增設當代西班牙錄像藝術作品專區,作為台灣與西班牙在媒體藝術上的交流平台。此外,為展現對數位藝術生態的想像,數位藝術節更結合電玩遊戲產業與展示科技,以「年代記」、「電玩電影化」、「聽覺:從電子單音到交響樂」,以及「末世想像」等主題策劃藝術性的展出。

策展團隊

本次策展委員會組成來自藝術界、學界、產業界等不同面向的專業委員,共同討論激盪策展主軸,邀請到王俊傑、石昌杰、李永進、林慧修、邱誌勇、許素朱、黃文浩等七人,以「第二自然Artificial Nature」為主題,並延伸平臺展覽,交織成本次盛大豐富的藝術盛事。

「第七屆台北數位藝術節」內部展覽企劃成員為前幾屆台北數位藝術節策辦的專業團隊,以豐富的策展經歷擔任第七屆台北數位藝術節「第二自然Artificial Nature」的策劃執行團隊。

「第七屆台北數位藝術節」以「研發、實驗、創作、育成」數位藝術為設立宗旨,期許匯集數位藝術能量,超越過往的美學價值,集結眾多在各個領域積極展現力量的代表性單位,將藝術願景放在更深廣的理想上,展現共同合作的多元意義,創造最實質、豐收的回饋,成為發展數位內容新興產業與文化之基地。自2009年起由「數位藝術基金會」負責營運「台北數位藝術節」,基金會的組成來自以數位和科技藝術為主題並深耕數年的實踐性單位,包含了學術、產業、美術館經營與藝術創作者等專業人士。期望可以達成跨領域、跨平台、跨地域的結合,共同策劃執行永續性、具體化之研發、示範與展演計畫,實現數位科技與人文藝術合一的理念。

組織架構

工作團隊總監:劉維公

文化局工作小組:林慧芬、李麗珠、劉得堅、郭佩瑜、李岱穎、李慧敦、蘇俞安

召 集 人:黃文浩

策展委員會:王俊傑、石昌杰、李永進、林慧修、邱誌勇、許素朱、黃文浩

技術總監:林維源

2012魔幻動畫展策展人:陳怡菁、石昌杰

電玩藝術展策展人:梁世佑

2012西班牙錄像藝術專題展策展人:尤里‧勒赫

展覽企劃:李莉玲、陳品伊、張嘉路、廖芝涵、吳欣員、李紅逸、洪明化、王冠婷、楊紋昌

技術執行:岳意強、施叡凝、吳嘉峻、林佩臻

展覽助理:陳郁涵、楊智宇、吳紫莛 、陳知婕、林俊廷、思伊娜

企劃執行:臺北數位藝術中心

諮詢委員:萬其超、林志明、陳泰松、鄭慧華、邱誌勇、曾毓忠、蕭淑文

財 務:莊妤淓

翻 譯:張立德、王曉伯、陳英哲

視覺設計:林祐仟、林祺泰

展場設計:小本設計有限公司

紀錄片製作:赤兔影像製作

平面攝影:果得影像工作室(黃柏超)

網站規劃製作:綠葉整合行銷有限公司

➽ 國際邀請展

➮ 作品介紹 1

蒼蠅推特日誌 Fly Tweet

創作者:大衛.鮑文 David Bowen

此裝置是根據一群蒼蠅的活動來發送推特訊息。藝術家將蒼蠅及一副電腦鍵盤置於一個壓克力的透明球體內,並以一具攝影機即時捕捉這些蒼蠅的行動。蒼蠅在球體內活動,會飛到電腦鍵盤上,當電腦鍵盤的某一按鍵被蒼蠅啟動,按鍵所對應的字母即會輸入推特的文字框中。只要蒼蠅輸入了140個字母,或是啟動「輸入鍵」,這些字母所形成的訊息即會發送到推特。如此,蒼蠅的簡單活動持續且即時地發送推特訊息,而這些不斷累積的訊息顯示了了較大型社群媒體與網路內隨意活動的紀錄。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 2

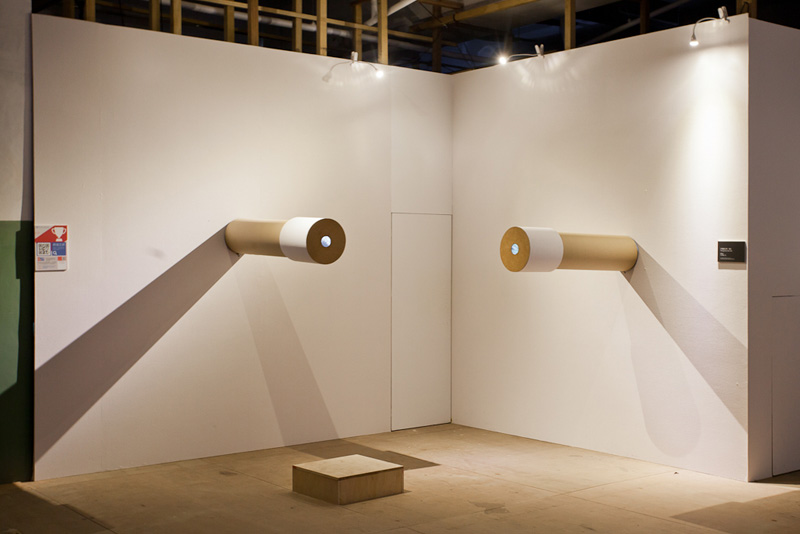

電導水 Tele-Present Water

創作者:大衛.鮑文 David Bowen

這項裝置運用了一處遠方水域水流強度與流速的資料。藝術家在一次到蘇必爾湖的旅遊中,收集湖水流動的波力與加速度等資料,並將這些水波資料按比例分類,然後傳送到一具網格機械裝置,來模擬水流波動的效應。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 3

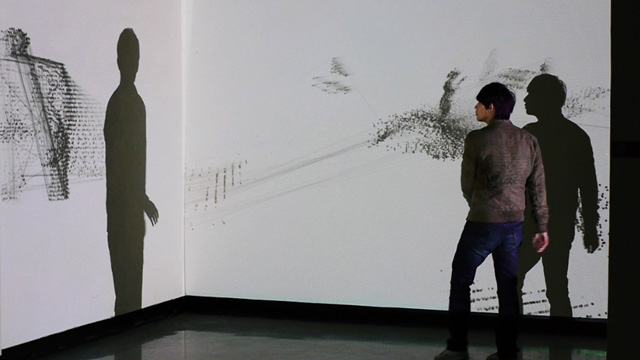

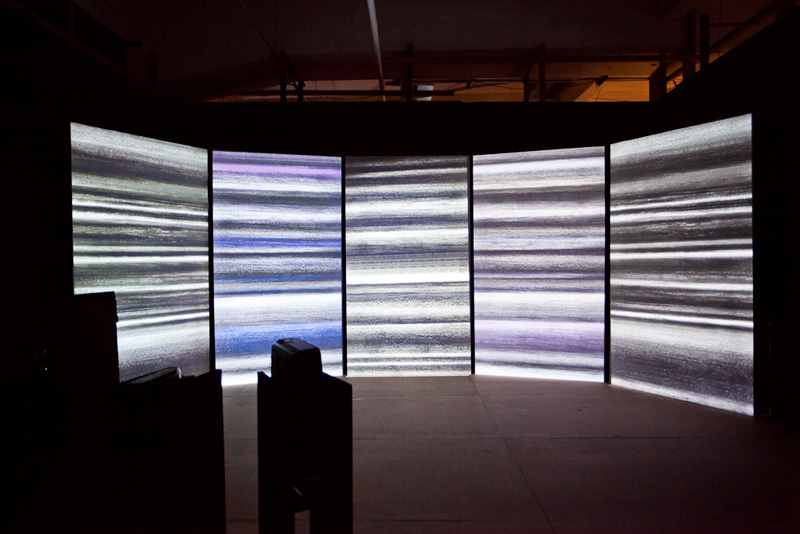

雙重時代:流變 Flux Time of Doubles:Flux

創作者:葛拉漢.魏克費爾德`、池日 Graham Wakefield, HaruJi

雙重時代是一部沈浸式互動藝術裝置。它創造了一個獨特的電腦世界,讓訪客體驗自己的鏡像在虛擬生態中所扮演的新角色,成為干擾能量與動力的來源。

在這一個由3D深度相機、環繞聲場揚聲系統以及立體影像即時投影所產生的奇幻空間裡,訪客得以首次接觸他們的鏡像。這樣的沈浸式的多模態環境帶領訪者進入一個共有與共存的世界,訪客也同時藉由容積感應器突破原來的虛擬角色,進入具體模擬的世界。

此一世界雖與我們的真實世界有些相似,但卻被一批奇怪的生命體佔據,牠們在黑色流體內游泳吟唱。訪客的鏡像就是能量,散發出無數的閃亮流體物質,成為那些虛擬有機體的食物。訪客可以看到、聽到與感覺到他們在虛擬生態中餵食那些不知名的生物。沒人時,此一流體世界儘管充滿生命種子,卻無法成長,而人類的出現使得他們生意盎然。一些較大型的有機體移動時會留下殘餘物質,在周遭液體漂浮,當訪客的鏡像接近時便能感受到他們的變化。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 4

鳥 Bird

創作者:馬連納.諾瓦克、傑.艾倫.任、吉賽斯.杜蘭 Marlena Novak, Jay Alan Yim, Jesus Duran

鳥是一具互動式的影音設備,使用紅外線技術來偵測室內的訪客,並回應他們的存在。這件作品套用了可以創造歐洲黑鳥(烏鴉)行為的軟體。透過不斷重新排列影像及該系統所收集的音訊,軟體鳥能透模擬黑鳥即興啼唱 。鳥啼聲具有精緻的旋律與音色結構,而與城市居民的相遇,使其成為都市脈絡中大自然的象徵。展出的標題:鳥,是向一位擁有傳奇創造力的爵士樂大師查理.帕克(Charlie Parker)致敬。此一作品同時也向道格斯.休伯(Douglas Huebler)與他觀念性的攝影作品系列〈持續作品五號〉(Duration Piece #5, New York , April 1969)致意。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 5

年歲 Years

創作者:巴索羅瑪斯.塔貝克BartholomäusTraubeck

年歲以一部經過改良的電唱機來閱讀樹木的年輪,並透過分析樹木年輪的強度、厚度與成長速度為資料依據來產生鋼琴音樂。分析而得的資料將繪製在一個輪盤上,輪盤也根據樹木的整體外型(顏色由深到淺,質地由密實到疏鬆)而有所不同。音樂基本上自然是已經程式及硬體設備編排過的規則,不過自每根樹木所收集的資料不同,對規則的應用方式也是互不相同。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 6

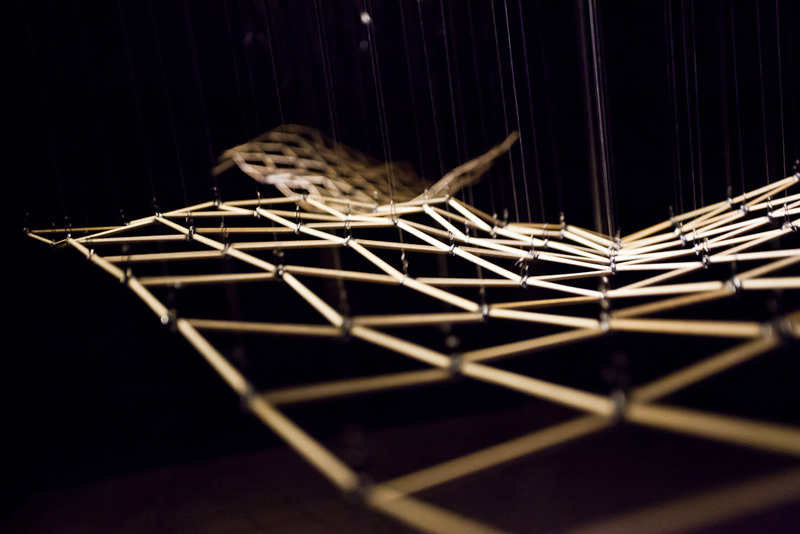

原生雲 Protocell Cloud

創作者:菲利浦.畢斯雷Philip Beesley

2012年台北數位藝術節所展出的原生雲,是一沈浸式互動環境作品,他能在參訪者周遭移動及呼吸,進而產生一個能夠「感覺」與「關切」的環境。這件作品是Hylozoic Series其中一部分,由PBAI製作。PBAI是一個在多倫多的跨領域設計團體,由建築師暨雕刻家菲利浦.畢斯雷(Philip Beesley)與他在加拿大滑鐵盧大學的同儕所組成。畢斯雷的沈浸式互動環境作品中的技術包涵了下一代的人工智慧、合成生物學與互動科技,他創造一個近乎有生命的環境。根據倫敦時報指出,此一科技乃是「主導21世紀美感的力量」。

原生雲是由數以萬計的電子小零件所組成,這些輕巧的零件被裝設在微處理器與感應器上,對訪客的出現做出反應。排列整齊的觸控感應器與形狀記憶合金驅動器(一種無動力式的動能裝置)會製造牽動人心的浪潮,吸引訪客接近。裝有原生細胞的燒杯被置於一叢叢茂盛的葉狀體間,杯內培植尚在發芽初期的合成細胞,杯底的感應器能偵測訪客的到來,其中,許多能散發香味的腺體組織也同樣吸引訪客與環境互動,帶動空氣循環,也助長形成細胞。訪客的靠近連帶引起葉體彎曲及發出閃光的反應,進而刺激原生細胞,引發整個環境的連鎖效應。 一串串含有鹽糖溶劑的管束環繞在周圍,間隔的散發水氣給葉體,這些管束內含有捕碳化學配方,能夠吸收含有二氧化碳的空氣。

﹉﹉﹉﹉

➽ 關於藝術家

菲利浦.畢斯雷(Philip Beesley)

在多倫多從事數位媒體藝術與實驗性建築。他過去20年來的作品聚焦於「場域(field)」導向的建築與景觀裝置。他在1978年獲得皇后大學藝術學士,在1986年獲得多倫多大學建築專業學位。他目前著重於雕塑與公共建築的結合、展覽與舞台設計。他經常與藝術團體合作,並且是京士頓藝術家協會(Kingston Artists Association)的創始成員。他的成就卓著,曾多次獲獎,包括羅馬大獎建築獎(加拿大)、西班牙的 VIDA 11.0首獎、遠東數位建築獎(FEIDAD),以及兩次朵拉.摩佛.摩爾獎(Dora Mavor Moore Awards)。菲利浦.畢斯雷擁有皇后大學視覺藝術學位、漢博大學科技學位以及多倫多大學的建築學位。

團隊

菲利浦.畢斯雷建築社(Philip Beesley Architect)是位於多倫多的一個跨領域設計社團,領導人是實驗雕塑家暨建築師菲利浦.畢斯雷。核心成員包括艾瑞克.波瑞(Eric Bury,平面設計師與視覺藝術家)、強納森.泰瑞爾(Jonathan Tyrrell,互動系統協調人與音響設計師)、馬丁.柯瑞(Martin Correa,工業設計師)與安潔雅.林(Andrea Ling,建築師與視覺藝術家)。目前該團體有15位藝術家、建築師與工程師。此一雕塑系列曾在多處展出,而且也廣為報導。自2007年以來,威尼斯、馬德里、林茲、恩斯赫德、布魯塞爾、紐約、洛杉磯、紐奧良、墨西哥市、哥本哈根、鹽湖城以及雪梨都曾展出。此一作品也曾出現在巴塞隆納、北京與台北,WIRED 與MARK等雜誌與許多期刊都曾專文報導,包括 LEONARDO與 ARTIFICIAL LIFE的封面。

大衛.鮑文(David Bowen)

1975年生於美國。他是一位工作室藝術家與教育者。他的作品曾出現在許多地方,並曾在國內與國際間舉辦多次個展。鮑文的作品是追求自然與機械系統間互動、反應與衍生過程中的美感。他現任明尼蘇達州杜魯市明尼蘇達大學雕塑與實體運算副教授。

巴索羅瑪斯.塔貝克(Bartholomaus Traubeck)

1987年生於德國慕尼黑,目前住在奧地利的維也納。他原本研習平面設計,現在則鑽研於不同的媒體領域。他的作品曾獲電子藝術2012年數位音樂與聲音藝術榮譽獎,也曾在2010年獲得薩爾斯堡數位藝術大獎。他的作品在世界各地展出,包括日本東京當代藝術館的[東京藝術交會3:藝術與音樂]、法國波爾多的[全貌雙年展]、瑞士洛桑的[接觸]瑞士布格斯的韋登整貝格堡的[Schlossmediale]、德國沃爾夫堡藝術之家城市藝廊的[音調]、俄羅斯莫斯科的[塵埃]、奧地利薩爾斯堡現代美術館的[數位耳語]。

池日(Haru Ji)

是一位跨領域的藝術家,目前從事研究計畫是關於藉由人工生命與世界創造(Artificial Life Worldmaking)來探討生命在藝術中的本質,這是一種藝術形式,以電腦計算、創造的一個虛擬實境的生態環境。她擁有加州大學聖塔巴巴拉分校媒體藝術與科技博士學位,目前是首爾Sogang大學School of Consilience科技藝術助理教授。她的作品,包括電腦運算裝置、數位雕塑、虛擬建築、影像裝置與3D動畫等,曾在許多展覽與藝術活動上展出,例如全球電子藝術節(ISEA)、EvoWorkshops與電腦圖形暨互動會議與展覽 (SIGGRAPH)。她同時還有諸多著作發表。在合作進行的虛擬生態研究計畫「人工自然」中,她尋求媒體藝術的藝術本質。這是一種玩樂,探索與藝術的融合過程,而自其中探詢如何闡釋跨越生物與藝術兩者之間的主觀美感與客觀真理。

葛拉漢.魏克費爾德(Graham Wakefield)

目前尋求透過以電腦運算方法來具體實現創意的形成,進而從事音樂與藝術的創造。此一工作是以電腦運算來評估其音樂創作,藉此將其創作擴大至一個全面開放的環境之中,不斷進行探索與面對有關創意浮現經驗的問題。這是一種強調不斷終結與整合電腦運算與程式碼生成階段的過程哲學。他擁有美國加州大學聖塔巴巴拉分校媒體藝術與科技博士學位。他現任加州NanoSystems學院AlloSphere的研究員,為藝術/科學研究與共同開發開放式多媒體架構(LuaAV)製作互動式環境。他為Cycling ’74 (Max/MSP) 開發程式,也是加州建築學院的講師。他的作品曾在多項國際活動展出與表演,包括電腦圖形暨互動會議與展覽(SIGGRAPH)、國際電腦音樂節(ICMC)及ISEA。

本地風格(localStyle)

是由馬連納.諾瓦克(Marlena Novak)與傑.艾倫.任(Jay Alan Yim)所設立的藝術團體。他們的作品在世界各地展出(包括阿姆斯特丹、巴塞隆納、北京、柏林、布魯賽爾、布達佩斯、芝加哥、愛因荷芬、倫敦、墨西哥市、紐約、聖塔菲、雪梨、特拉維夫、土林、多倫多、瓦倫西亞與華沙),他們的作品也曾參與多項藝術節的展出,包括[展延生命]國際新媒體3年展、STRP藝術節、未來視野以及其他活動。他們往往是在尋求界限是如何經由解釋與談判建立的,例如透過雌雄同體的海扁蟲的交配行為,以及亞馬遜河電魚的發聲。

馬連納.諾瓦克(Marlena Novak)

是創辦藝術團體本地風格的創辦人之一,她與傑.艾倫.任共同創辦本地風格。她的作品在歐洲與美國廣為收藏,她也經常在國際間舉辦個展或參與聯展。她目前任教於芝加哥藝術學院,之前曾擔任西北大學動畫製作系副主任,也曾任教於伊利諾大學芝加哥分校與新墨西哥大學。她曾獲得伊利諾藝術委員會、CIRA與英國藝術委員會的獎助金。

傑.艾倫.任(Jay Alan Yim)

曾獲得古根漢基金會與美國國家藝術基金會的獎助金。他的音樂曾在多項國際藝術節獲獎(德國達姆施塔特藝術節、坦格爾伍德音樂節、亞斯音樂藝術節、維也納現代音樂節、歡唱音樂節、哈德斯菲爾德音樂節、亞斯彭音樂節、國際現代音樂協會音樂節、國際室內樂大課音樂節),並由許多樂團演出,包括紐約交響樂團、斯德哥爾摩交響樂團、里昂交響樂團、芝加哥交響樂團、舊金山交響樂團、荷蘭電台愛樂樂團、海牙交響樂團、洛杉磯交響樂新音樂樂團、倫敦交響樂團、SurPlus樂團、Arditti四重奏、JACK四重奏、史派克若四重奏、阿姆斯特丹新音樂團、dal niente樂團與ICE。他與馬連納.諾瓦克共同創辦藝術團體本地風格。

吉賽斯.杜蘭(Jesus Duran)

是一位實驗工藝學家與教育者。他藉由重新思考科技對社交回饋的潛在效應,來探索運算與實體空間的重疊。他通常是製造一個隱形的框架,做為從事體制外活動的媒介,以此產生的產品包括互動裝置、干預介入、軟體、分配的非傳統模式、機械人、聲光、影片、數位影像與實體物件。

➽ 徵件競賽

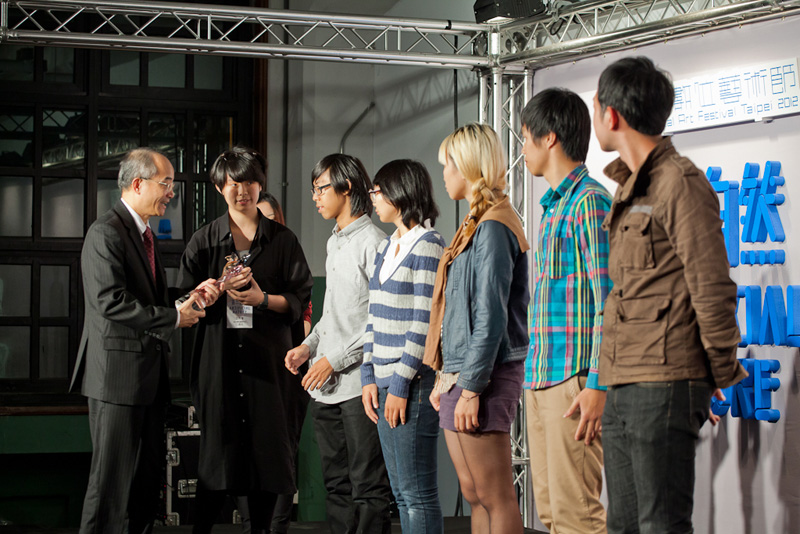

第七屆臺北數位藝術獎

➮ 作品介紹 1

《Twinkle series》

創作者:廖祈羽

料理的行為,就像大部分的創造一樣,因為有慾望的驅使,所以能不斷推陳出新。於是情感和追求理想化,成就了烹飪這門技術,『食慾』這件事變得複雜,充滿歷史性與故事性,這大概是人類與動物不一樣的地方。

餐桌、食物與人,總是連繫著記憶與情感,成為故事的起點。我們不確定餐桌另一端是否坐了別人、長什麼樣子?他們的關係又是什麼?此刻感到快樂還是悲傷?

作者於日常的料理經驗中,視料理本身為一種技術,每當不冷靜時則變成愛的技術。有些時候,製作食物的人,想像著用餐的對象,投注心思與情緒在食物裡面,過程是付出也是愛的實踐。

此系列作品的影像視野多來自餐桌一角,每件作品中置放不同的飲食元素與人物,看似將其類型化的意圖,實際上建立在人們對於飲食的普遍想像及共同經驗,然而那些細微的感知與可能發生在餐桌上的動人故事,卻又如此殊異獨特且兀自發光。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 2

《動態中心2.0》

創作者:王新仁

因為每個宇宙都在自身的環繞裡自成天地,每個宇宙都集中於一個核心、一個胚胎、一個動態平衡的中心;這個中心強而有力,正因為它是一個想像的核心。

《空間詩學》,Gaston Bachelard著,龔卓軍譯。

在動態中心2.0的表演中,藝術家試圖模擬如光線般從中心點向外擴散的對話關係,作品中光線行進的方向、距離都是模糊的,所以對話可以在任何座標點結束,而觀者也能透過模糊的對話自由理解訊息,每一次的對話都成為想像的開始。

演出中,藝術家利用影像的運動行為去設計聲音。視覺物件的顏色、大小對應成聲音的音色、音量及頻率。並藉由自定的演算法,讓繪製出來的物件產生韻律節奏,依附著中心點擺動旋轉。當中心點產生偏移時,整體的聲場也會因為座標的不同,形成不同的相位差異。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 3

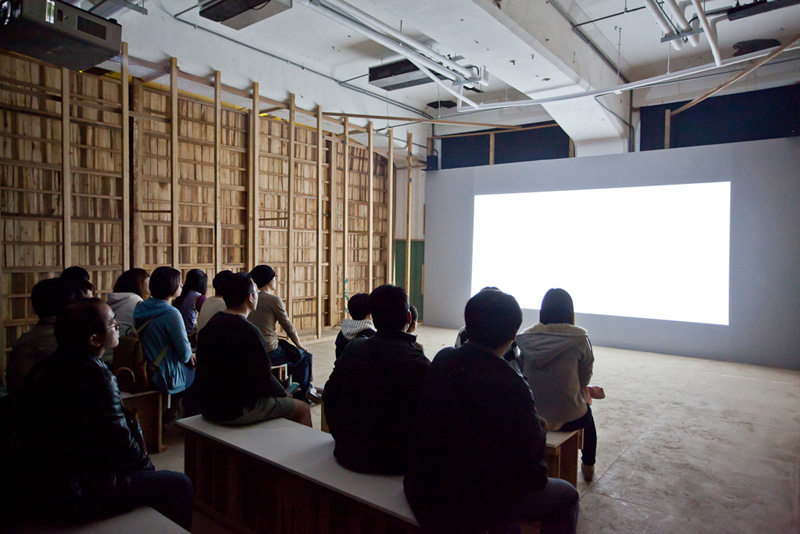

《陰極射線管[M]的神祕儀式》

創作者:張徐展 (張展)

數位時代中介面螢幕藉由光學訊號的顯像,

成為人類最重要的資訊接收載體之一,

作品在影像中將光學顯像作為一種儀式循環,

影像內的螢幕(介面)被視為一種穿透介面空間的媒體樂譜、歌頌

並藉由”慾望”穿透介面,而充滿荒誕、病態神情的”數位狀態”

極短暫宣洩的”數位狀態”,猶如慾望當下民主社會病態的奇幻奇觀。

作品放置了大量由舌肉延展貫穿舞台的”符號密碼”,影像的構成由連串的儀式性動作,以及充滿思考性的舌肉延展建構影像的慾望世界,”由撕開真實性的CRT螢幕開始、大量流竄的慾望訊號、對影像提問的數位偽掃描線、再生的介面、空間升降的舌苔、舌肉舞台、指揮者手握舌肉指揮棒、與時間同步的指揮多重方向、被舌肉穿入成操偶、神情超然的集體意識等等,而所有的一切從被撕裂的陰極射線管祭壇開始…

影像裝置的時間現場

作品以多個角度繪製影像,將影片切割成五個畫面詮釋,

再運用投影機以等距角度同步投影至空間,

使空間中的多個畫面連結,形塑似Live、SNG報導般的多重”時間現場”,詮釋作品影像內的同步敘事。

空間的介面實體表達

同時以作品內容與現場的數位螢幕來表達雙重的觀看,

將展覽的空間形式與影像前的觀眾都納入為作品的一部分。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 4

《落腳在那一邊》

創作者:傅雅雯

城市文化和人們之間的緊密關係和行為,往往在不自覺的狀況下會受限於社會規範所生產意識形態。在身著男性工作服的女性,努力修補老舊建築的毀損和觀察大自然的異象,而這之間均衡著互相拉扯及對抗的力量。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 5

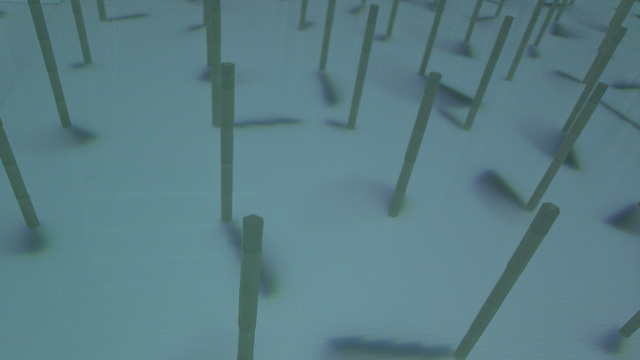

《pin shadow》

創作者:沈聖博

在實體的立柱上,透過投影的方式,賦予立柱虛擬的影子,影子會根據程式賦予的簡單規則,隨機地、有機地、動態地變化,似乎是有生命的個體在虛實之間來回伸展。又似一幅有機的風景,隨著時間消長移動,非常地迷人。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 6

《U238:致福島受難者輓歌》

創作者:Traffic Jam

四層意義:

第一層意義:僅向去年三月日本東北地震、海嘯、與福島第一核電廠事故等等的受難者致意。

第二層意義:副標題諧擬潘德瑞茨基(Krzysztof Penderecki)的弦樂曲《致廣島受難者輓歌》

(Threnody for the Victims of Hiroshima),除了相同對核能危害的關切外,也遙遙呼應其現代實驗音樂的精神。

第三層意義:《致廣島受難者輓歌》原本為絕對音樂,潘德瑞茨基創作時並無標題等任何意象聯想,對於廣島原子彈等等的解釋與標題完全是後來才添加;同樣地,本樂曲是在創作當中,依據樂器的性質編寫,才出現所謂核電廠等意象、進而轉變為標題音樂的。這打破傳統標題音樂「用以抒發感情」的刻板印象;音樂本體具有它自己的藝術優位性,情感、意象等等反而可以是後來再添加上去。

第四層意義:主標題僅向台客樂團「濁水溪公社」致敬。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 7

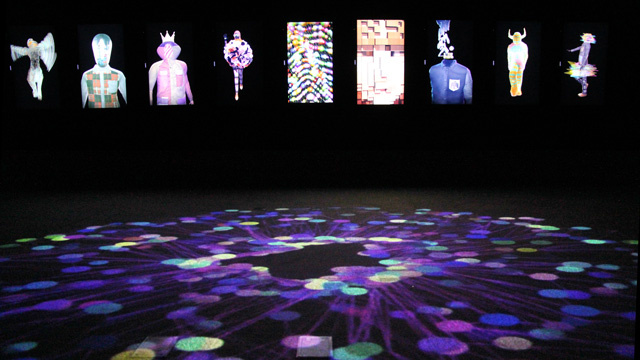

《病毒城市》

創作者:王宗欣

《病毒城市》主要是討論人類經過2012世界末日後臆測的世界,結合了地面投影和壁面的投影播放,前者以類似實驗室培養皿中的病毒活動,類比了城市的聚合連結效應和文明的擴散擠壓現象;俯瞰的視野凸顯了個體人類的渺小,也模擬造物主對於人類文明發展的注視與監控。後者以排場走秀的機制,臆造了世界末日造成人們身心的不同反應──災後倖存的變異人種,代表了自私、焦躁、疏離、愉悅、幸福…等人格特質與人生想望的9種比例混合體,這些基於反感情緒的生命修正,不論滿意與否,都將繼續走向未來。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 8

《消失的風景》

創作者:柯盈瑜

「消失的風景」vanishing landscape為捕捉冰塊在水中融化的時候的錄像作品。

作品開頭利用純粹的聽覺提供觀者想像,而後再利用微距攝影的方式,以「微觀」的姿態,將觀者置放在冰塊所產生的「空」與「隙」之間。並且以溫度為變因,戲劇性強化冰塊融化的聲響,收錄在此作品當中。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 9

《Meteor》

創作者:盂施甫

Meteor – 瞬間消逝之物

速度感、火光、機械的劇烈聲響

三種力量,在空間中撞擊震盪

瞬時的衝擊,在15秒內開始然後結束

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 10

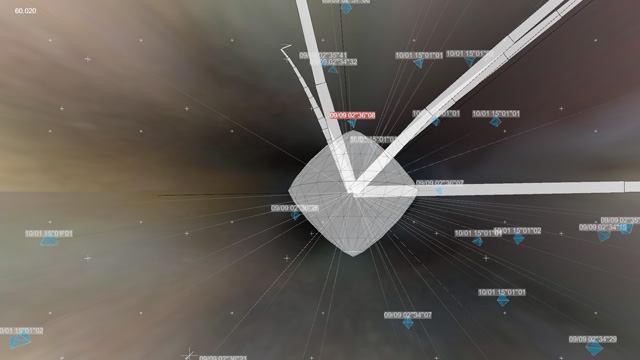

《奏》

創作者:陳育群

時鐘乃公制化的產物,是為了更易於理解時間的行進。

心境流動的感受卻無法被公制化,都是以模糊感受對比公制時間的差距而得出的。

人的內心情況會塑造出主觀的流動節奏,成為感受定制時間的屏障;故不同的節奏感,將形成迥異的流動。

此作使用腦波儀器偵測使用者的腦電波模式,並將之加諸於時鐘的聲音、視覺之上做映襯。讓被偵測者狀態所產生的主觀流動感,產生具現化的路徑,將抽象的內心流逝再現於現實空間中。

每個時鐘會有不同的走動節奏,各自代表當下與過去的狀態與時段,時段會壓縮於空間中形成一體。不同速率的噠噠聲會圍繞在空間中,提供聽覺上的刺激,推翻長久以來被公制秒速養成的節奏感,造成生理、心理上已習慣的公制時間行進感形成強烈的違和。

聲音空間是被測者的具像化結果,也會反射干涉被測者,使被測者閉鎖於當下狀態建築出的空間。在空間中非被測者的觀眾宛若闖入私人空間,體驗著該被測者被放出的狀態。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 11

《開關》

創作者:卓桀緯

作品概念與介面想法源自於生活中一直存在的各式雜訊及噪音,放大其感受並轉化呈現,如對時間、網路、手機、電視的感受,以及運用兒時的家庭錄影帶與照片,透過變造、扭曲、解構等影像處理手法,呈現人類身處一個周遭都被資訊數位化的世界,任何事物都可被數字化,兒時的快樂回憶變成一堆混亂資訊的構成,情感的交流變成冷漠無生命的資訊與電波,在空氣中傳遞而不再面對面,科技資訊帶來龐大便利,但人類過度依賴已離不開科技資訊,因而反受其控制。

透過《開關》互動裝置,從自身經驗中找尋符號與意義,轉化成影像以格放出一般人習以為常的文字、數字、話語、情緒、臉部與身體動作等,企圖突顯當代數位時代下科技文明所帶來的焦慮狀態。因此本作品將建立一個操作介面來讓觀眾控制與改變影像,將整個互動過程賦予一個全新的意義,隨著觀眾在互動介面的上下撥動,而隨機開啟或關閉影像視窗,創造出上百種畫面(因可同時撥動開關互動介面),企圖讓觀眾感受到這種控制與被控制的過程,進而思考自主意識的存在。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 12

《鏡脈》

創作者:張家豪

「Pulse Mirror / 鏡脈」是一件互動裝置藝術品。作品的畫面是由千萬個不斷收縮的「圓形圖像」聚集而成,由矩陣般地排列,並藉由攝影機截取到的色彩而形成一幅鏡面的抽象畫面。觀賞者不但可以與畫面互動,同時可藉由感應裝置將自己的「脈搏」(每分鐘心跳次數)輸入至作品裡。觀賞著的心跳頻率將轉化成畫面上隨機一個圓形的跳動頻率。藉由搜集不同使用者個別心跳資訊,畫面裡千萬個圓形圖像代表著上千萬個不同觀賞者的脈動。這些圓形圖像彼此合作,以改變自身色彩的方式將觀賞者於鏡前的姿態呈現出來。「鏡脈」藉由數位的科技將不同觀賞者的個體變數彼此連結並以藝術的方式重新探討人與人之間的關係。

創作理念

心跳,無疑是人身為一個「個體」最奇妙的生理運動,心跳的脈動同時反映著我們身理與心理的狀態。開心,緊張,憤怒… 各種的心理狀態控制著我們的心跳速率,時而快時而慢。這是身為個體的我們彼此不同,卻又分享著的真實。

心跳代表了身為人類的我們,一種「絕對性的存在」。

「Pulse Mirror / 鏡脈」憑藉著互動科技,將人與人個體的存在互相連結。 以數位媒介,揭露觀賞者最基本的能量律動,並將彼此間不同的存在連結成一個緊緊相連的虛擬程式。由不同觀賞者的心跳形成的圓彼此環環相扣,形成的鏡面畫面質疑著觀賞者去接受這最直接的反思:「鏡中的自己究竟是單數,還是複數。」

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 13

《天空之城》

創作者:王鼎曄

“想像”總帶給人們無限的美好,而“現實”總是將那美麗想像破壞的體無完膚,想像與現實是這件作品兩個主軸,兩個相對立的狀態,就在那一線之間。現實總是活生生的殘酷現狀呈現在眼前,我們無法閃躲, 必須面對,唯一可行的方法,就是在現實中產生幻想,透過虛幻的、美好的想像,帶給我們在現實中的一點美好。

這件作品從想像出發,雲朵總是讓人有許多美好的幻想,詩意且浪漫, 看著飄渺的雲霧,總能使人置身於萬物之外,拋開塵世煩憂,人們很習慣給自己一場很美的夢,我們沈浸在屬於自己的夢幻裏。“天空之城” 這件作品透過觀者感官的經驗,引導觀者進入一個雲的世界,白色的雲朵對我們而言總是美好且詩意的,我們透過對雲霧的想像給自己一個美好的夢,在盡情的幻想後,最終還是必須回到現實世界。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 14

《超聲鏈 II》

創作者:曹博淵

在現代人對於資訊的操作行為到網路世界思想層面,作品讓觀眾彷彿身處在網路世界中。並以全域性概念蒐集全球於網路關鍵字的討論與聲音,現場觀眾拿起手機錄音、播放的聲音,兩者彼此縱橫交錯間,共創出網路體上眾紛紜紜地討論、對話的數位聲音。龐大的網路聲音訊息將是網路體的聲響,用數位行動的方式打破藝術作品與觀眾的藩籬,呈現出網路體特有思想的聲音。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 15

《白色音景》

創作者:鄒岳峰

創作的初始來自個人於外地求學,為了不斷返家∕返校而經常搭乘夜間往來於南北的長途客運的特殊經驗。

在密閉而又暗黑的車廂中,身體被禁錮在單人座位而顯得僵滯……半睡半醒間,窗外那恆常而又流動的燈光卻使自我放空,光點的跳動彷彿無聲的音符,隨著無目的的凝視而緩緩響起。這不同於依據自身的主觀情緒而賦予影像以某種情感之聲的「配樂」裝置,而是某種心隨境轉式的、由影像自身所引發的聲音景觀——可謂世界的「音景」。

類似景象雖遍佈於日常生活中,在此卻指向一種隨著速度之流而不斷變滅的漫遊經驗(或命運);伴隨此速度的流變景觀而引發的聲響,奏出一種不斷訴說著類似經驗的普遍之聲:既瞬間而又恆常、顯得寂靜而又絮叨。

於是,「音景」在其命定的知覺結構中,雖起源於個人的「歸鄉」(返家或返校)旅程,卻注定屬於「無何有之鄉」的無盡奔波,或者一種隨波逐流。不論家或學校,因此都是必須不斷返回的異鄉,也是自始就已離開的故鄉;「音景」的流動經驗本身就是家和學校的雙重陌生化。

﹉﹉﹉﹉

第三屆數位藝術表演獎

關於第三屆數位藝術表演 徵選計畫

數位科技在視覺藝術和表演藝術之中經常被作為創作素材,數位媒材不僅是影音、動畫、網路社群等創作表現,同時也正以跨領域的共同創作方式,擴展表演/視覺藝術的呈現與定義,形成另一種新型的藝術形態。

自2009年第四屆台北數位藝術節由數位藝術基金會執行製作一場結合數位影像、聲音和舞蹈的國內數位藝術表演「光怪」,迄今將進行第三屆數位藝術表演徵選,徵求以「科技」和「表演」結合的藝術創作團體演出計畫,開啟諸位數位藝術與表演藝術工作者跨域創作之門,掀起科技、藝術與表演跨領域之討論議題。

第二屆數位藝術表演整合數位藝術基金會與廣藝基金會的經驗與資源,徵選計畫成果彰顯;2012年兩大基金會秉持永續發展之精神,共同推動此獎項,並增設評審特別獎獎金以資鼓勵入圍團體未來發展,以新媒材顛覆各領域本質之跨越現代美學為目的,藉由台北數位藝術節提供之平台呈現其具前瞻性作品,可望達成具亞洲指標性的數位藝術節慶。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 1

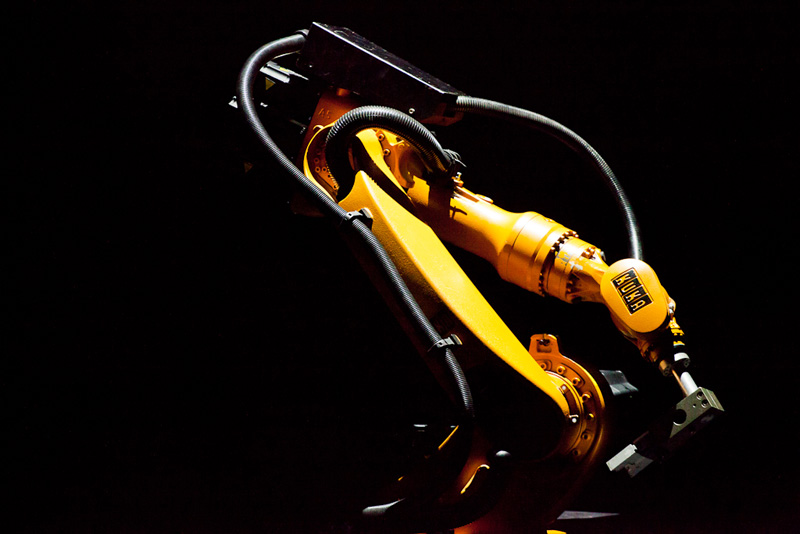

《黃翊與庫卡》

創作者:黃翊工作室

2012年首獎

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 2

《微晶2.0》

創作者:舞蹈生態系創意團隊

2012年入圍

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 3

《記憶的空間‧聲體 – 身音》實驗計畫

創作者:驫舞劇場

2012年入圍

﹉﹉﹉﹉

第七屆李國鼎(KT)科技藝術獎

➮ 作品介紹 1

✦ 數位動畫類 Digital Animation

金獎《們》 (THE DOOR)

創作者:林妍伶、高子媛、鍾瑩螢

影片所敘述的是,有一個人被困在有五扇門的未知空間中,他試圖逃離這個空間。然而,他能做的就只有在一次次的苦難中掙扎,並且渴望著解脫。整部作品全都是用「紙」這個媒材來製作的動畫, 透過一格一格的堆疊, 創造出與電腦繪製不同的風格以及想像世界。與一般純電腦動畫為截然不同的風格,也凸顯出了在這數位化的時代,手工的東西也是能與數位結合的如此適切,並以一種藝術的方式來表達出我們年輕一代的藝術大學學生對於人生的掙扎,困惑,與探索。

動畫開始之初,所有的動畫都是手繪在動畫紙上的,一張一張疊合出動畫師們腦海中想像的世界,而現今的動畫早已都在電腦上面操作,靠著電腦繪圖的技術,我們得以到達更無邊無際的想像世界。但是我們是否是忘了在課本頁碼角落畫一個小小人在走路,即使翻頁翻到爛掉,但只要看到那個小小人真的走起路來時的感動?因此我們選擇先在電腦上面繪製動畫,之後把我們所想像的世界刻劃在紙上,回歸到製作動畫最初的媒材,並且不只是在平面上,而是連帶賦予紙自己生命與表情,演出是電腦也是人力所創造的感動。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 2

銀獎 《心之殘像》

創作者:陳家瑩、苗天雨

感情與回憶能夠被保存嗎?一顆被製成標本的心,是永恆的存在,抑或僅是軀殼?主角被感情所困,在如影片般一段段的回憶中游離摸索,尋找該如何走出這虛幻的舞台,邁向新的故事。

故事大綱:

在一個空蕩的舞台上,主角夢醒過來。他發現身邊還有一台老舊的電影放映機,映出那女孩的美麗畫面,而他卻只能以牆上的影子觸碰這不真實的影片。憤怒的他想要推倒這台放映機,自己卻也重重的摔倒…

主角掉落在一個老舊影片的浴室場景中,他看見女孩躺在浴缸裡沈睡,而自己遺失的半顆心,就被擺在桌上那些標本罐中。他觸摸著那顆心臟,此時,女孩突然醒來,震驚又氣憤的她,化成巨大美麗的雕像,碎裂,崩解,成為千萬片粉塵和碎片…

創作動機:

愛情存在一種失落的特質,失去的愛永不可能再重複,但卻會在人的回憶中幻象,詩意化。在腦海中,我們往往會將逝去的愛情美化,以脆弱的謊言包裝,但淺意識裡的真實,會一直敲擊拍打著腦海。本片以愛情的孤寂與失落為故事主軸,以主角的「心象」作為場景,敘述一段有關幻滅愛情的奇幻故事。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 3

銅獎 《甲蟲人》

創作者:陳興宜

甲蟲人》是一部3D電腦動畫短片。藉由昆蟲造型角色的冒險經歷,來表達我們在成長過程中所面臨到的自我認識的議題。

故事是發生在一個奇幻的昆蟲世界裡,描述一隻膽小的獨角仙幼蟲遇到美麗蝴蝶與恐怖鍬型蟲所碰撞出來的生命火花。呈現從他最初的對周遭事物的好奇、第一次接觸所帶來的憧憬、一直到巨大事變產生的幻滅、以及最後選擇接納自己的種種不同心境轉折。

為了創造出華麗而殘酷的昆蟲世界,《甲蟲人》的美術設計概念使用了大量真實世界昆蟲的相關知識,把特定的昆蟲物種當作角色設計的出發點,並根據表演的需要而加以擬人化,並不斷微調修正,找到寫實與幻想之間最精準的平衡點。企圖挑戰與發掘昆蟲動畫之另一種可能性,製作出與眾不同的作品。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 4

技術 《殺人犯》

創作者:王立蘋、楊子霆、范睿婷

科學家威廉庫柏的雙胞胎弟弟被殺人犯殺害了,悲傷的他決定要用複製機器複製自己,這也等同於創造了他的弟弟。下定決心的他啓動了機器,但是,那個從機器那端走出的男人,卻不是他所期待的那位……

複製人一直是充滿爭議的話題且為人所津津樂道。我們想以複製人為主體創作作品,探討人內心的恐懼與醜惡。全片風格以單色與大塊面的陰影呈現不安與沉重的情緒,劇情步調快速且曲折離奇,我們希望能讓觀眾不停的回味,並找的故事的真相。動畫中的室內背景部分先使用3D建模,再轉化回手繪圖稿,這樣可以處理大量複雜的運鏡與變焦鏡頭。在複製機器運作的場面裡大量運用此技術,能有效率的快速製作傳統手繪難以處理的畫面。另外閃電跟煙霧的特效部分,用手繪的閃電取代電腦特效,更能展現手繪動畫的風格。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 5

佳作 《異站》

創作者:李柏翰、郭君惟、林承萱

以車站的意象為出發點,結合離開、到來、與啟程的概念。主角是一個車站的站務員,過著一成不變的生活,對此感到十分的沮喪。直到一個契機,藉由乘客們遺落在月台上的物品,讓他看到了外面的世界是如何的豐富,一直以來看著客人乘車離去的他,開始心生嚮往,卻不遲遲敢採取行動,拋下自己的工作離開,直到他想出了一個兩全其美的方法…。

全片運用許多隱喻與意象方式,以造型各異的乘客,如同奇幻世界介紹的魔法書,營造出獨特奇幻的世界氛圍,穿插實拍影片加上攝像效果的處理,增加虛實交錯的感覺,讓整體風格更加奇詭,對比主角一成不變的工作。全片表現對生活有所期待,懷抱夢想的人,如何跨越自己心中的障礙,勇敢去追尋自己的夢想,見識不同的世界體驗不同的生活。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 6

佳作 《呼忽》

創作者:張晉維、簡嵐淇、紀盈如

是什麼讓在雲上神仙跌倒了?!

整條路上都是高樓的街,老舊的小廟顯的突兀卻沒有人關注 , 小廟裡供奉的神明見狀,希望老舊的小廟能夠再次吸引人們,於是將老舊的小廟拔起進行一場大改造計畫…..。

本片故事的表現手法是以反向的方式操作,參考於現代社會都市化的現象,人口逐漸密集,高樓陸續出現,在這樣發展的環境下產生出更多的便利也產生出許多問題,我們選擇其中一個常見的問題「老建築是否需要被淘汰」做為故事的出發點,並且將傳統建築細分,最後選擇以廟宇來做為和現代建築間衝突的主角。使用廟宇裡的神仙角色來說故事及表演則融合幻想與社會寫實產生的對比,高樓與老建築的對比,時代間的對比,真實與幻想間的對比,用這些對比增強這個故事的訴求,來製造更多的關懷與思考以達成目標,主要表象以輕鬆幽默的手法表現故事,後則探討背後嚴肅的現代問題。在影片畫面主要採3D方式製作,卻保有2D卡通風格,將2D與3D之間的界線模糊化,降低3D的數位感。建築場景上有相當多的考察,在外觀與內部都考察完畢後,加以將建築及物件造形,設計為屬於本片的卡通風格,畫面顏色上的感覺以比較勃鬱的方式表現,試圖營造出一種特殊的視覺風格。

﹉﹉﹉

✦ 數位遊戲類 Digital Game

➮ 作品介紹 1

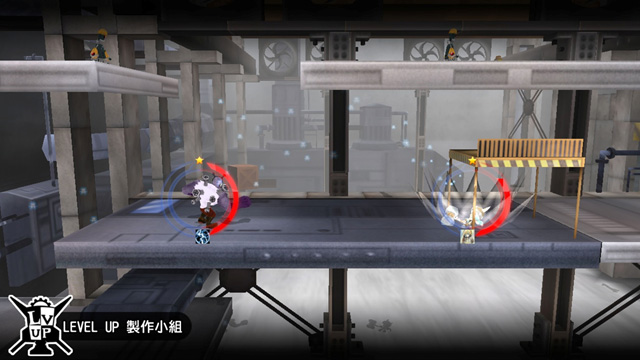

金獎 《升級之戰》

創作者:魏語醇、徐皓恩、許民欣、曾以勒、陳政良

PC平台,多人動作遊戲,在一場遊戲中擊殺怪物獲得經驗球,或奪取對手身上的經驗,提升等級。當等級到達5級滿(大星星),則為遊戲勝利者。

遊戲方式類似於市面上的格鬥類遊戲──大亂鬥。沒有複雜的招式組合鍵,同時每個角色也都各包含有三種不同技能組可以在開始遊戲前做選擇。

玩家選好角色後,必須在關卡中擊倒場上的怪物,被擊倒的怪物會噴出『經驗球』,玩家們必須搶奪這些『經驗球』以進行升級的動作,而當角色收集滿六條經驗值時即獲得勝利。

過程中可攻擊對手,當受到一定程度的傷害後,玩家會掉落當下累積的『經驗球』。藉此達到騷擾的效果。所以不能只關注在當前小怪身上,還必須時時注意敵對玩家狀況。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 2

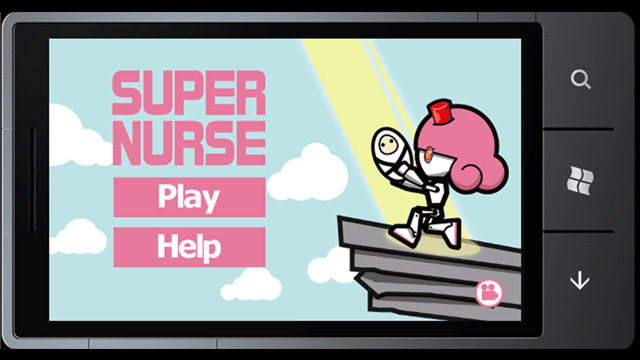

銀獎 《超級護士》

創作者:陳衍良、陳泊宏、鄭郁璇、黃翊豪

聯合國估計數字, 每天約有1000 名婦女因妊娠和分娩並發症喪命。而這些大多發生在落後的開發中國家醫療資源不足, 甚至在先進的國家也曾因為種族歧視造成缺憾。Robin Lim 在印尼設立診所幫助那些無法負擔高額醫療費用的孕產婦們, 其崇高的情操也獲選為2011 CNN 的年度英雄。我們也希望透過手機遊戲能夠喚起各界對孕產婦的重視,為辛苦懷胎分娩的媽媽們盡一份心力。於是, Super Nurse誕生了!她將前往各地拯救未來的每一個新希望!她的使命就是到全世界各個角落,甚至是外太空,不管環境有多艱難, 路途有多遙遠, 救援不分國界、不分種族。每當接獲孕婦緊急事件,超級護士立即動身前往協助孕產婦的各種問題,玩家必須幫住護士在這途中所面臨的問題及障礙。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 3

銅獎&技術 《花園戰爭》

創作者:曾政瑋、王擇智、梁敏莉、鄭惠羽、杜京翰、陳哲偉、許峻瑋、吳昱翰、余家瑄、高嘉廷

創作源起:

我們希望將PC GAME時下最流行的DOTA類型遊戲移植到正夯的行動平台裝置上,以更簡單的操作、不輸給PC的細緻美術、更直覺的設計帶給玩家一種全新的遊戲體驗,且當前市面上的遊戲APP也鮮少見到此類作品,因此,從最底層3D渲染起手,物理、模型資料解析、網路連線通通自己來,挾持著自製跨平台連線引擎的願景開啟了這款遊戲的生命。

作品內容特色:

以童話故事裡的一個小花園為主軸,將花園內的動物、植物、昆蟲等自然景觀擬人化,描述一個發生在花園內的生態環境爭奪戰。導入與一般DOTA遊戲不同的遊戲概念,加入了環境生態的影響,遊戲的行進變成不再是單純的戰爭,同時需要維護自然生態的完整性。玩家在遊戲過程中感受到自然環境的變遷,更以此方式融入我們的生活教育,藉此提倡環境保育的重要性,寓教於樂。程式上,因為自製引擎,所以能透過底層引擎客制優化,解決行動裝置上效能的問題。在美術表現上,鮮明的非寫實花園風格,以及利用透空、鏤空貼圖的植物營造出花叢、草、樹木繁密的效果並提升美術細節,不會造成執行上太大的負擔。

﹉﹉﹉

✦ 互動科技類 Interactive Technology Art

➮ 作品介紹 1

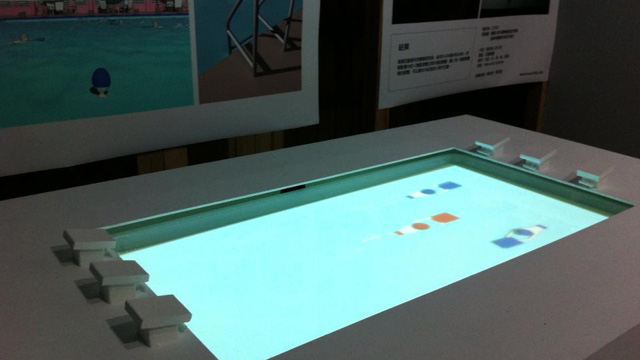

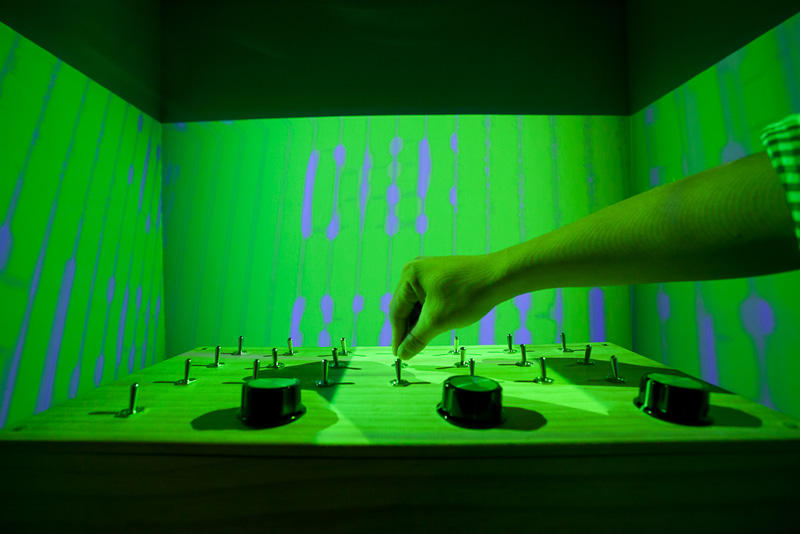

金獎&技術創新獎 《游泳池》

創作者:文子杰

不知道從幾歲開始,爸爸就開始強迫我參加游泳訓練隊,每天下午四點就直接要去游泳池練習,受到嚴厲的教育,不停的訓練到晚上才能回家。導致我的童年完全沒有卡通的陪伴,也與同齡朋友失去共同話題,這一直是我的遺憾,其實延伸出來的重點是我們東方人很習慣不停的強迫小孩,逼著他們接受過量的訓練,造成他們心理的抗拒,這種教育方法非常失敗。

這個作品是一個游泳池裡的練習狀況,藉由溫柔輕聲可以使小孩更加認真,雖然一直大聲責罵能迫使他們更用功,但最後只會令他們躲起來,說明盲目使用強烈的手法去教育小孩,只會得到反效果。透過這個簡單的測試,說明我們培養小孩,除了因材施教之外,還需要付出尊重,希望這個互動裝置可以令人們重視這一點。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 2

銀獎《是誰在說話》

創作者:張宜婕

藝術透過各種形式或工具傳達思想與意涵,某些形式的呈現既鮮明而清楚,讓作品本身說話,可是我們也時常面臨作品不知所云的情況,當產生疑惑時,就必須仰賴作品簡介文字說明,藉以了解作品以及作者欲傳達的思想。

以論述作為創作最高宗旨之作品,僅透過強而有力的理論支撐,卻缺乏讓人驚艷的元素,使得理論與實體之間產生差異與距離,觀者也因此覺得藝術難以親近。

藝術理論本是道高聳的知識性門檻,如何讓觀者理解顯得重要,作者是該追求形式上的華麗、抑或是邏輯清晰的論點完美作品的細節?是不是不論作品形式,只要擁有論述即可搖身一變,躍升成為藝術作品?智識化的論述內容,是否窄化藝術的可能性?作品能否透過論述觸發感動?形式、美感、理論之間如何配比、權衡,哪個又是作品呈現中最重要的?也正是此作品所要提出的反思。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 3

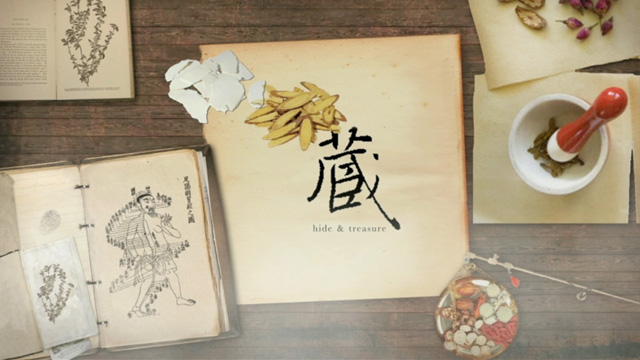

銅獎《藏》

創作者:邱昱綺

小時候,穿梭在藥袋間,藏寶圖開始。哥哥的鐵玩具小寶在何首烏裡面,我的小兔在枸杞裡面。有時忘記了,當爸爸抓帖子時發現後,那個玩具從被遺忘的玩具,變成像是新的玩具一樣,重新成為我們的寶貝。手上滿滿的中藥材味,觸起了我對小寶藏巖的記憶。

中藥對我存有溫柔的存在與記憶。這次從我與中藥材的記憶出發,抽取藥櫃的抽屜、抽取回憶的抽屜,透過影像與嗅覺,連接大家與中藥材之間的互動。當觀眾抽取出藥櫃抽屜時,影像與音樂帶領大家進入回憶的抽屜中。希望能夠藉此互動,拉近大家與藥材之間的距離。

不妨靠近藥櫃聞聞藥材的味道、伸手摸摸藥櫃裡的藥材,其中亮光的抽屜裡頭有小紙條,用著細說的文字說明影像內的故事。藥櫃中「藏」的「寶藏」是滿滿的回憶。

﹉﹉﹉

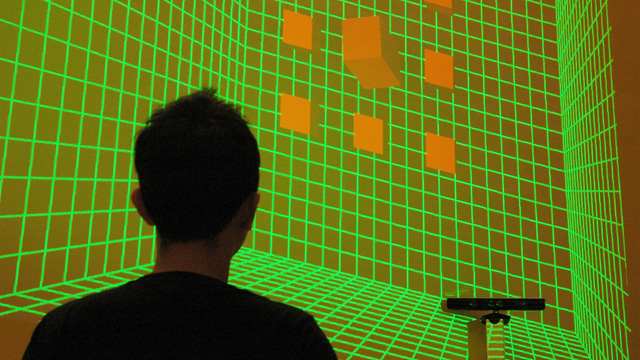

➮ 作品介紹 4

佳作《空間回溯》

創作者:林暐智

「空間回溯」是ㄧ個互動影像裝置,回溯記憶中的空間。

原本一張拼貼過後的靜態影像,透過觀賞者身體的移動、視點的改變,靜態影像會即時轉換成動態影像。觀賞者對於這張影像來說,觀賞者是主動的,可以自己決定觀看的角度。同時,也是觀賞者對於自身經歷過的空間,進行記憶的喚醒與探索。

當處於在某一個空間裡的當下,隨手在現場拍攝多張不同視點的照片,並把照片上傳至「空間回溯」。採用Microsoft Photosynth的技術,自動地把同一個空間裡的照片,自動拼貼成一張全景照片(Panorama)。日後,觀賞者透過「空間回溯」,重新穿梭在過去存在的空間裡。Microsoft Kinect深度攝影機去計算使用者身體的移動、視點改變,去模擬真實世界裡的觀看經驗。

彷彿記憶裡的空間真實地出現至眼前,栩栩如生。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 5

佳作《敲敲夢》

創作者:王學仁、黃信惠

我們的夢想就像是首悅耳的曲子,等著我們填上音符,並且親手演奏出這首美妙的樂曲。在本作品中,藉由敲擊玻璃瓶來象徵我們築夢的過程。每當你敲響了一個玻璃瓶,玻璃瓶就會發出淡淡的光芒,代表我們的夢想正在一點一滴的發光醞釀。想想看我們築夢的過程,不就是靠自己一次又一次的努力付出,最終才能實現夢想嗎?每次的敲擊所帶來的光芒,代表著我們的努力是有意義的,也讓我們離夢想更近一步,期待有一天夢想能夠成真。若是敲出作品中的隱藏的樂句,所觸發的聲光表演就像是美夢成真,代表我們的努力終有一天能夠讓我們的夢想發光發熱。

請拿起桌上的棍子敲敲玻璃瓶,感受一下築夢的過程吧!可以試著以Do、Do、Mi、Do、Fa、Fa、Re的旋律去敲擊會有意想不到的結果發生喔!

➽ 表演活動

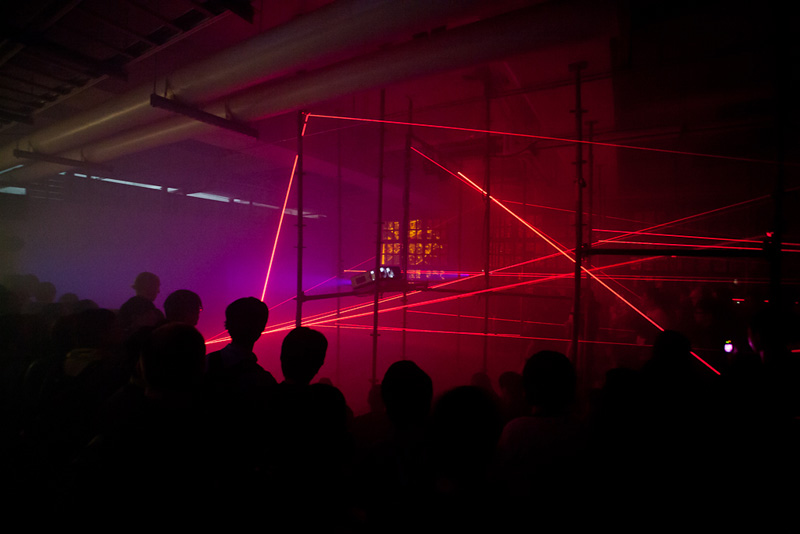

➮ 開幕特別表演

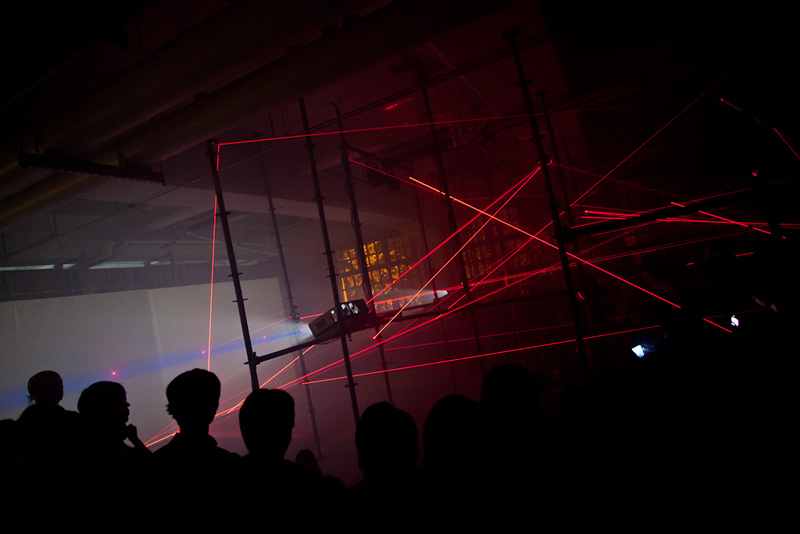

開幕表演 DIVE

地點: 松山文創園區 製菸工廠

時間:11/16 20:00

DIVE

意 識 深 潛

光 深 域 遠

「這僅是光,因我要他如是」

以光源為始,以感官為終。

在光音交錯處企尋全然的當下。

感官祭壇,當代幻境。

我存在此處,僅在此處。

將所有的光直視觀者,

使所有的頻率穿透耳膜。

裝置迫近、疏離,

邀請觀者遊盪迷失。

記憶與思考在照射下逸散。

失落的肢體在空間中游移。

CBMI試圖以此作呈現 由空虛而來,飄盪在空中之當下。

並在感官臨界處尋找最真實者。

團隊簡介

CBMI創立於2010年

在流行及實驗間前進

專注於當代的視聽知覺 並超越界線

2010 《Newborn Storm》 全國學生創意競賽 表演藝術組第二名 (第一名從缺)

2011 《Random》 台北數位藝術節 數位藝術表演獎 決選

台北數位藝術節 廣藝科技表演藝術獎 決選

﹉﹉﹉

➮ 第三屆數位藝術表演獎首獎表演

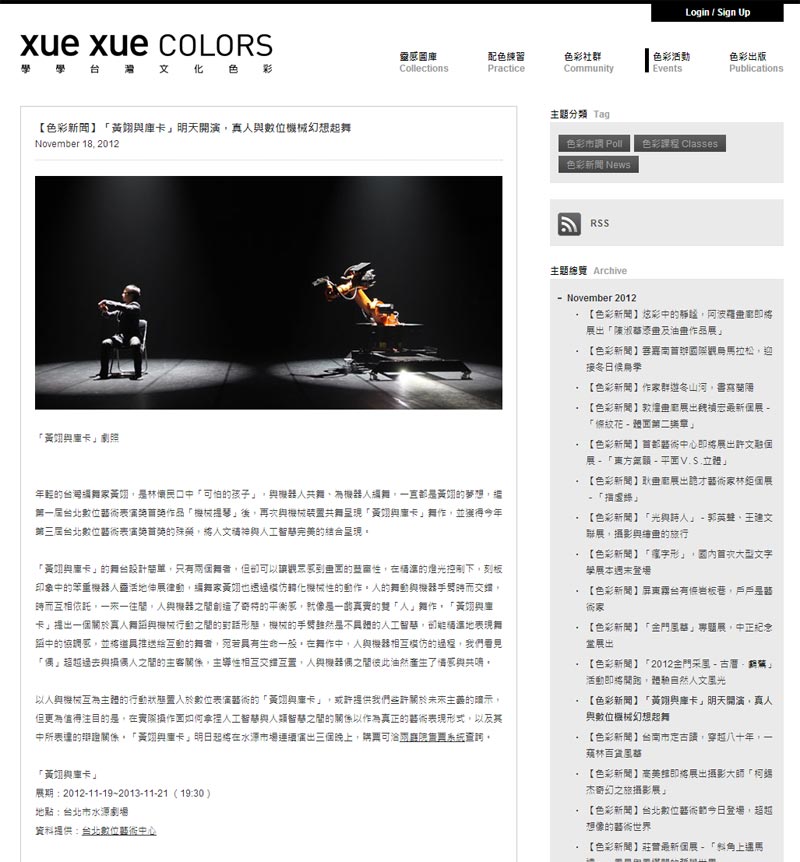

首獎表演 《黃翊與庫卡》Huang Yi & KUKA

地點: 水源劇場(臺北市羅斯福路四段92號10樓,捷運公館站一號出口,水源市場10樓)

時間:11/19~21 19:30

《黃翊與庫卡》Huang Yi & KUKA

與機器人共舞、為機器人編舞,一直都是黃翊的夢想。

德國庫卡工業機器人在台公司兩年前接到了編舞家黃翊的邀請,卻因台灣工業機器人安全法規「機器人運作時,人員不得進入其動作範圍」,使這個計劃必須暫停、重新構思。

2012年黃翊正式開始了人類與機器人共舞的首部曲,歡迎您一起見證這難得一見的雙「人」舞。

座位SEAT/ 自由入座

票價PRICE / 200元整

詳細票務請洽兩廳院系統

團隊介紹

黃翊工作室 Huang Yi

極富潛力的年輕編舞家,編舞之外,錄像、攝影、裝置創作,都是他涉獵的領域。擅長結合層次豐富的影像與細膩的肢體展現,「在影像和舞蹈的穿梭中展示出深不可測的底蘊和舞蹈潛力,」是林懷民口中「可怕的孩子」。

2007年由羅曼菲舞蹈獎助金補助的舞蹈影像作品《轉 – SPIN》,獲國立台灣美術館推薦,應邀於法國 Enghien-Les-Bains Centre des Arts 國際科技藝術節演出,2010年版本《SPIN2010》入圍台新藝術獎。2007年與驫舞劇場合作製作《速度》獲台新藝術獎。2010年以作品《低語》獲丹麥跨界連結舞團舉辦之第3屆國際編舞大賽第2名。2011年於舞蹈家許芳宜推薦下,獲選為美國舞蹈雜誌「25 to Watch」最受矚目舞蹈工作者。

2008年起,應邀為雲門舞集 2 春鬥編作《身.音》、《流魚》、《浮動的房間》、《交響樂計劃 壹 – 機械提琴》等舞作。

編舞:黃翊

排練助理 / Understudy:黃郁翔

演出:黃翊、庫卡工業機器人

燈光科技:歐衍穀

自動化系統整合:右禮有限公司

特別感謝:庫卡台灣、有夠亮有限公司、高文宏先生

﹉﹉﹉

➮ VJ對戰場

時間:2012.11.17(六) pm19:00~22:00 ,2012.11.18(日) pm19:00~22:00

地點:松山文創園區 製菸工廠

票價:免費

DVJ數位媒體應用上,屬最活躍及最親近民眾生活的藝術表演形式

早期僅存在於民間次文化–DJ 混和 VJ 的即興創作,短短的十年間,由背景應用的概念,急速轉化為在表演中不可或缺的一環,加上近年來電子、電腦應用控制介面日新月異,影像拼接(stitch)和立體投影(mapping)技術的純熟,浮空紗、折射玻璃、水氣幕和視覺殘相震動屏幕的創新發明,圖騰、動畫及錄像轉身成為虛擬主角,與演出者互動,儼然躍昇為舞台上,不可或缺的重要亮點。

今年台北數位藝術節,特別邀請到台灣最資深的DVJ文化工作者,新媒體藝術家 劉驊,來策畫、參與兩晚的DVJ活動,本次主題為「VJ對戰場」,設計透過DJ的音樂,讓VJ們藉浮空畫面以豐富多變的影像一同尬舞。

﹉﹉﹉

➮ 電幻 x 間頻噪動

表演時間:2012.11.24(六) pm19:00~22:00

地點:松山文創園區 製菸工廠

票價:現場NT. 300/預售NT. 250 (華娛售票)

來自這塊土地的聲音,也是城市、也是山林,由電樂融合轉化為節奏、旋律,安排成一個空間,一首詩、一種單純哼著旋律,讓聲響鋪成一片草原,在最迷離時刻遊入夢中,回到未來,迷人又清楚?

以純類比的音訊效果堆疊出現實與未來的差距,期待可以彌補懊悔與無奈的間隙;而任何關係,總是在拉鋸中並試圖平衡,聲音與影像間的同步與錯誤失真造成眼耳感受上的認知誤差,偏離了軌跡之後的狀態走向了一種剝離的失衡。

落差草原 Disparate Prairie WWWW

實驗民謠樂團,音樂結合了詩歌、民謠、迷幻氛圍和部落感的音樂元素,並喜歡收集大自然的意像、錄像,以聲音同時搭配即時影像的創作演出

洪嘉駿+陳史帝(Noise Steve)

『洪嘉駿』“Lounge of 土地公”實驗聲音小組吉他手,受默契音樂邀請與台、港、中三地共同發行“沈默的約定”跨國合輯。台北國際藝術村 聲音藝術 駐村藝術家。

『陳史帝』參與制作電影(牆-TheWall)配樂該片獲得印度國際影展(亞洲、非洲暨拉丁美洲最佳影片獎),A7958 當代藝術藝廊策劃之「未來的鄉愁」開幕聲音演出,並通過「法國里昂Grame國立音樂創作中心專案」。

凱比鳥+似不像 Kbn+Chimerik

『凱比鳥』成立於1998年,來自台灣台北,活躍於不同領域並持續實驗中。

『似不像』來自加拿大溫哥華的跨界影音團隊,自2008年於紐約數位表演先驅TroikaRanch與舞蹈科技表演博士HenryDaniel指導及合作下,開啟了音樂、舞蹈、劇團等表演藝術跨領域的深層發展。

策展 Meta

主辦單位:

協辦單位:![]()

![]()

➽ 數位藝術平台

✦ 國際交流駐村創作展

➮ 作品介紹 1

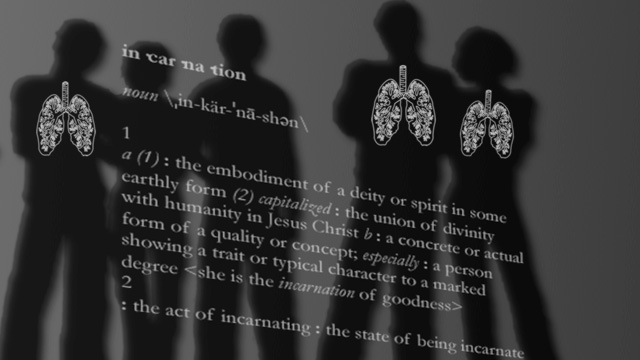

轉生

創作者:克里斯多福.溫契特(Christoph Wachter)與馬塞斯.喬德(Mathias Jud)

人工自然(Artificial Nature)在科學與工業上的發展帶來許多新的選擇與挑戰,例如器官移植,這種能夠救人性命的技術牽涉許多複雜層面,也因而造成許多問題。

在此一互動作品中,人的存在不僅是一個感知的物體,也是一個值得討論的議題。我們將坦白地討論人類的價值, 這不單純只是人類的尊嚴,同時也包含身體、器官等物質層面,以及他們對人類生存的重要性。

儘管醫學發展有無限可能,身體與我們的關係始終特殊緊密。然而,移植卻能讓自身重要的器官轉移至他人身上,在這樣的情況下,這些「肉(身)體」本身的狀態就變得非常重要。死刑犯的身體能否利用並賦與其新價值,成為議題。只因為他們的身體被需要,這些囚犯原本所受到的恥辱、詛咒就能一夕間獲得寬恕。死刑犯公開宣布捐出身體,期待自我犧牲能夠使他們昇華,超越人類的層次,為別人犧牲自己,而成就一種英雄主義的行為。

這些人原本應與世界永久隔絕,然而現在卻能以另一種型式生存。他們甚至可以實質上地與社會融合。而他們具有犯罪紀錄的特徵:DNA、指紋,甚至臉孔,現在都能透過別人的身體重回人世。

由此顯示,就算我們身處於開明社會中,依然不能隨意處置我們的身體,因為我們有依賴他們的基本需求。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 2

未實現的綠地

創作者:丹妮亞.雷蒙(Dania Reymond)

電影的歷史,或者確切來說,電影的非歷史,遍布於從未被發表的影片。其中,安東尼奧尼(Michelangelo Antonioni)的《綠地》頗具代表性。這位導演有許多尚未拍攝的劇本,而這一部最後是以書本的形式問世。故事描述綠地島上冰川擴散,居民被迫逃離,只剩最後幾日可留在這個原本這個豐饒翠綠的理想國度。然而此作品並非重新製作與拍攝導演的劇本,而是將故事以虛擬計畫的方式呈現。按字面的意思,我們試圖創造一個虛構的場景,就像是製作一個有待完成的裝置,並利用虛擬動畫為媒介,將這個腳本完整地詮釋。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 3

身體構圖II:德國

創作者:詹嘉華

《身體構圖:德國》主要以《身體構圖》為創作的依據與延續,以真實的身體互動驅使其構成數位身體再現,裝置分為三大層次呈現:第一個層次主要描述文化意識與身體行為的呼應,將訪問德國當地的人幾個關於身體相關的議題並且把過程錄成影片,另外錄製他們在裝置前互動的影片,穿插剪輯在同一個影片中,更進一步嘗試將身體行為與文化意識作結合,提出一個開放性的問題供觀眾反思,構成他們的數位行為構圖。

而進入第二個層次則為本作品的主軸,利用互動裝置的特性,讓觀眾參與作品並產生與作品的聯結,以互動的方式,紀錄觀眾的行為軌跡動態構成即時影像與聲響,視覺與聽覺皆以「未來主義」行為藝術被記錄的大膽風格為創作依據,裝置本身創作概念涉及「未來主義」概念,以數位的方式打破藝術作品與觀眾的籓籬,將觀眾本身最初的創作泉源引出,構成數位身體素描般的影像創作。

第三個層次為強調數位身體因為科技可被操控及變造,以此概念觀眾利用真實的身體藉由數位這個媒體,將可以分離思想,而思想將離開真實身體彷彿成為數位身體,創造其數位紀錄獨特的身體,再現在虛擬世界與他人產生溝通,呈現成一張集體的連續紀錄行為軌跡構圖,此階段除了呈現人與自我、人與空間環境的關係外,更加呈現人與社會的關係。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 4

「開箱作業」系列

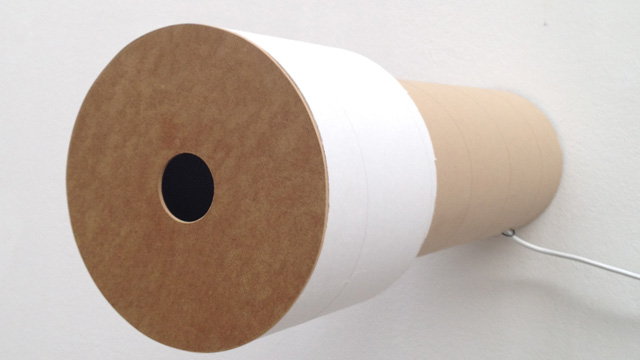

創作者:王仲堃

持續以一種對於動力機械(kinetic sculpture)的「執迷」-即「過複雜樂器」-與「非音樂聲響」的方向,延續開箱作業(sound.of.suitcase)系列,透過聲音的發生,遐想尚未啓動的箱內空間。此作品亦脫離不了以樂器製造 – 「新形態樂器」與「聲響的開拓」為起點 – 而後再延伸將演奏者的角色化約至微形的數位晶片(micro-controller)。開箱作業系列,即是將古怪的樂器本身,藏匿收納於看似可隨身攜帶的旅行箱匣內,開闔之間似乎像是脫離了主人的物件從此有了靈魂一般。

﹉﹉﹉﹉

✦ 魔幻動畫展 編織幻想與真實的動畫烏托邦

四類影展區各顯風格 國內外創作精彩集聚

2012魔幻動畫展延續過往的策展精神,邀請國際影展年度作品來台,並延升擴大主軸,邀請華人優秀創作,呈現各式風格韻味。以動畫技術方面,有傳統的手繪、偶、拼貼動畫、到數位3D電腦動畫,貫徹動畫發展史中的各式創作手法。藉由本次動畫展可一口氣觀賞來自世界各地的創作能量,包涵2012年安錫動畫影展最佳影片、2012年渥太華影展最佳影片、第二自然動畫影展、華人精選動畫影展。

http://www.digitalartfestival.tw/anima2012/

﹉﹉﹉﹉

✦ 西班牙錄像藝術專題展

向「肉體錄像」獻上最露骨、最另類、最具批判性、最激昂的讚頌

出自西班牙藝術家之手,現實與虛幻的相互碰撞,延伸出情感觀察的多元視角。由西班牙當代數位媒體藝術節MADATAC藝術總監Iury Lech親自策畫,將在第七屆台北數位藝術節中展出MADATAC三屆以來部分的得獎作品,另將舉辦座談談西班牙錄像藝術的近況發展以及MADATAC在這領域所扮演的角色。本次呈現融合科技與想像、挑戰電影敘事慣例所展現卓越創意的12件錄像精選。

http://www.digitalartfestival.tw/madatac/

﹉﹉﹉﹉

✦ 視聽哲學電玩藝術展

電子遊戲作為一種數位娛樂,不僅見證當代科技聲光效果的發展,更脫離純粹娛樂的層面,跨入學術的殿堂,成為數位藝術中重要的載體。

隨著網路資訊的普及,現今世界各國對於電子數位遊戲多有重視,不僅視為軟性國力之象徵,更著重於經濟市場中娛樂本質和藝術創作之互流連結,試圖透過遊戲來激發社會異階互動的藝術創作形式,不僅普及於消費大眾,更深入將媒介從純藝術創作轉化到文化創意產業之中。

作為台灣首次的電玩藝術展覽,本次展覽定名為「視覺、聽覺與哲學」,試圖以三個角度來分析電玩藝術之發展。

電玩遊戲在聲光效果的巨大進步使許多玩家忘寢廢食,沉迷於數位世界之中;但這一技術的突破亦同時賦予了創作者刻劃未來的可能,讓己身理想中的世界得以呈現在玩家之眼前,成為無所不在的流動資訊下,許多徬徨不安靈魂的夢歸處、理想鄉。

當代電玩等相關電子數位作品已不再是稚童的休閒娛樂,伴隨一日千里的聲光科技,電子遊戲成為理解當代,思索未來的社會想像,一個應被關注且重視的當代哲學議題。敬邀您前來參加這次的展覽,這是電子遊戲,是數位藝術,更是人生。

http://www.digitalartfestival.tw/2012game_art/

﹉﹉﹉﹉

✦ 展示科技區 Windows 8 狂想世界

Through the Windows

同樣的生活 不同的生活方式

透過窗 觀照在想像與現實之間

科技帶來的是更多元的選擇 朝未來前進

透過靈魂之窗,人們看見了生活的可能性,

透過網路視窗,人們看見了跨域的可能性,

這一次, Through the Windows,我們將看見什麼?

科技為現代城市生活帶來了無所不在的衝擊與影響,不斷推陳出新,型塑數位生活樣貌的同時,也衝擊著許多「價值」。生活中,人們開始在效率與慢活、便利性與手感度、虛擬與現實、網路分享與隱私權等種種價值中進行選擇。 然而,無論好與壞,科技都為生活帶來了更多樣的選擇和可能性。

展示科技應用區-Windows 8狂想世界

以 Through the Windows 為策展主軸,從數位世代人們的網路使用習性中,針對與使用者最緊密連結的三大關鍵字「分享」、不設限的「想像」、數位「生活」規劃三大展區(Windows of Sharing、 Windows of Reimagining、Windows of the Life),展現數位科技如何影響著人們的生活與思考,如何帶領我們看見未來的「 ∞ 」可能性。

分區介紹

Windows of Sharing x 分享

動態的分享,是影像流的脈搏。

匯聚了展場使用者最新分享的畫面

此刻個人的展場經歷向外擴散、向外連結,不再僅屬於自我。

Windows of Reimagining x 第二現實

第一現實,是此刻、此景、此存在

第二現實,是人藉由科技與想像力,從時間、空間、物性的束縛中解放,

無拘無束,無限可能性。

本展區呼應本屆數位藝術節「第二自然」的主題,

透過Windows 8 UI,

觀眾穿梭第二現實充滿數位藝術和想像的世界中

體驗新UI的經驗

Windows of the Life x 生活

當科技與生活相遇,

生活中的元素變得更多元、更活潑、更自由,

一切不再有界限,

旅行、閱讀、音樂、購物、遊戲 …正以超乎你想像的方式加入你的生活

立即體驗Windows 8 的狂想世界 http://www.windows-reimagined.com.tw/

﹉﹉﹉﹉

✦ 寶藏巖國際青年會館

瑞士建築師馬瑞歐.博塔(Mario Botta)主張把建築物置入場所的終極精神是它須兼具「延續」與「斷裂」的機能,創造一個能夠包容場所的過去和體現它變貌的形式。寶藏巖青年會所就是以「營造場所」為基底,考量地方的建築歷史、地形及天候等因素,在記憶和實現當中跨越時間做「恰如其分」的表現,既不淪為「感情用事」,同時藉由「理性思維」進行滲透複合的交互作用,充分展現中國儒學追求「至誠」的中庸之道,讓文化與自然在此得以並置。

《場所》試圖從一個位於歷史聚落裡的青年會所,辯證場所具變異的本質,這其中涉及「人為」與「自然」互惠共生所營造出的生活真實性。同時,讓我們思索著二者之間是否真正黏合內在現實與外在世界。在非純粹自然的環境裡、在難以忽略的自然秩序中,讓場所精神得以具體而微地自我實現。

在這裡,寶藏巖青年會所將是一個路徑,它用記憶連接起有為人所熟悉或不熟悉的點點滴滴的事物,而這些事物都充滿意義更形成了閱讀寶藏巖豐富的歷史紋理與具歧異多義的空間結構的線索。

﹉﹉﹉﹉

✦ 科技創意商品區

如何藉由設計上的獨創性,吸引消費者的目光,現今的產品設計不再僅著重於流線的外型、繽紛的色彩及使用功能性為唯一的方針,更應該致力於反思,藉由內化文化的過程加入創意、巧思及時代性。借文化創意為商品做衣,形塑所謂的文創商品,透過轉化生活情感融入創意思維尋求符合現代生活型態的新樣貌,達到滿足使用者對器物在精神層面的期待,唯有以文化的層次超脫,才能為商品訴說故事,創造情感的共鳴,也唯有透過這一連串的融合新生,也才能不斷伸長出新的能量,進而重新定位人類的生活型態。

”第七屆台北數位藝術節”透過首度將科技藝術領域創作者導入商品化過程,融合多樣性數位化,巧妙的帶入科技感,豐富文創商品面貌;引文化的內涵為源,藉科技創意為載體,透過商品化的過程,流露出有別於其它文創商品的獨特文化內涵,藉由激盪與運用的交互共響,把使用人的情感加入產品設計,形成使用人與產品之間的互動,帶領出不同於一般文創商品的風格,達到原創、創新及附加價值高的科技創意商品。

➽ 推廣活動

✦ 創作論壇

| 講座 / 論壇一覽 | ||

| 11/16 19:00 | 開幕典禮暨數位藝術徵件頒獎典禮 | 活動完全免費 詳情請致電02 77360708 |

| 11/17 10:30-12:00 | 西班牙錄像藝術講座 | |

| 11/17 13:00-17:00 | 國際創作論壇 | |

| 11/18 14:00-17:00 | 台北數位藝術獎創作論壇&K.T科藝獎創作論壇 | |

| 11/24 10:30-12:00 | 電玩藝術講座:成長回憶與遊戲內涵發展 | |

| 11.24 14:00-17:00 | 國際交流駐村論壇 | |

| 11/25 10:30-12:00 | 視聽哲學 電玩藝術論壇 「遊戲與現實的三國:我們當代的歷史形象建構」 | |

| 11/25 14:00 | 數位評論獎頒獎典禮暨評論發表會 | |

| 11/17,18,24,25 14:00 | 專家導覽 | |

﹉﹉﹉

✦ 專家導覽

各方專家與您共遊臺北數位藝術節 穿梭進近千坪展場

11/17(六) 14:00

世新大學公共關係暨廣告學系助理教授,台灣女性藝術協會理事長/曾鈺涓

11/18(日) 14:00

國立臺南大學數位系主任/林豪鏘

11/24(六) 14:00

靜宜大學大眾傳播學系副教授兼系主任/邱誌勇

11/25(日) 14:00

實踐大學媒體傳達設計學系兼任講師/陳柏光

(註:將於導覽前15分鐘於服務臺集合/免費活動)

﹉﹉﹉

✦ DAC–GRAME科技藝術跨界工作坊

台北數位藝術中心與法國里昂Grame國立音樂創作中心將邀請台灣及法國兩地之優秀創作人才—活躍於歐陸的台灣編舞家孫尚綺、法國作曲家Roque Rivas、法國里昂Grame國立音樂創作中心技術研發Christophe Lebreton、台灣新生代數位藝術家葉廷皓,於明年年底推出聲音x舞蹈x影像x科技藝術之全新跨界表演製作,試圖藉由即時動態捕捉技術,混淆音樂家與舞者的身分,突破音樂與舞蹈的界限!

今年首先於數位藝術節期間舉辦跨界工作坊,將由創作團隊親自示範,分享一個科技藝術跨界表演計畫的成型過程,參與者並能搶先體驗即時動態捕捉技術在舞蹈、聲音以及視覺上的實際運用。

時間:11/26(一)、11/27(二)、11/28(三) 10:00-18:00 (午休一小時)

地點:松山文創園區製菸工廠

報名對象:有興趣嘗試動態捕捉技術之編舞、音樂、視覺創作者、工程師佳,學員上限15人。

設備需求:請自行攜帶筆記型電腦(MacOS並灌有MaxMSP佳)、耳機。

報名費用:免費

注意事項:工作坊主要以英文進行,建議具備語言能力。

報名方式:下載報名表,填寫後email至pingechen@dac.tw,主旨:「DAC–GRAME科技藝術跨界工作坊+姓名」。

報名時間:即日起至11/10。

聯絡人:02-7736-0708 #611 陳小姐

課程介紹:

| 日期 | 內容 |

| 11/26 (週一) | 歡迎參與學員、學員自我介紹 |

| 創作團隊經驗分享 | |

| 創作團隊實際技術示範操作 | |

| 11/27 (週二) | 程式寫作、各自創作發展 |

| 實際技術操作 | |

| 11/28 (週三) | 程式寫作、各自創作發展 |

| 實際技術操作 | |

| 成果分享 |

講師介紹:

Christophe Lebreton/ 法國里昂Grame國立音樂創作中心技術研發

於1989年家入法國里昂GRAME國立音樂創作中心的團隊。擁有聲音工程、電腦音樂設計、互動式舞台及樂器裝置設計等音樂與科技訓練的多重背景,2003年開始,他的工作主要專注於動態捕捉技術以及舞台擴增計畫。

孫尚綺/ 舞者及編舞家

德國柏林Ernst Busch大學編舞碩士。曾和多個舞蹈團隊合作,如:Sasha Waltz & Guests、Nürnberg Dance Theatre、雲門舞集以及 Balletto Teatro Di Turino。他於2007成立自己的舞團,並陸續發表許多作品如《走快一點,型男》(2007)、《對話二》(2008)、《女媧》(2009)、《4.48/Ohne Titel》(2010)及《早餐時刻》(2012)等作品,演出地點遍及歐洲及亞洲。

Roque Rivas/ 作曲家

法國國立巴黎高等音樂舞蹈學院的高等進修班。Roque Rivas 在2005年獲得Francis et Mica Salabert基金會頒給法國國立里昂高等音樂舞蹈學院作曲學系年度優秀學生的獎項。 從2006到2008年,Roque Rivas在法國龐畢度中心Ircam音樂音響研究院進行兩年的作曲及電腦音樂學程,他在課程二(Cursus 2)中的作品《Mutations of Matter》,包含五種人聲及電子元素,創作發表於2008年六月七日Agora現代音樂節。

葉廷皓/ 數位藝術家

作品聚焦於數學理論、物理化學現象、次文化與媒介體藝術的關係,透過影音表演,呈現科學與文化交織的另一種觀點。出身電腦動畫背景,致力於研究電腦即時運算的現場演出,並根據影音本身素材的特性,透過操弄時間與空間的手法,企圖在現成物的元素之內,呈現出超越現實的聲光氛圍。現為i/O成員。

﹉﹉﹉

➽ 媒體專區

➮ 宣傳短片

➮ 媒體露出

| 編號 | 時間 | 媒體 | 標題 | 圖片 |

| 1 | 11月訊 | 法國在台協會 | 2012 數位藝術節 |  |

| 2 | 11月訊 | 法國在台協會 | DAC – GRAME 科技藝術跨界工作坊 |  |

| 3 | 11月訊 | 文化快遞 | 第七屆台北數位藝術節-第二自然 |  |

| 4 | 2012/10/28 | 中華電信MOD | 動漫最前線 / 魔幻動畫展 |  |

| 5 | 2012/10/18 | 樂多 | 2012 第三屆數位藝術表演獎首獎表演《黃翊與庫卡》 |  |

| 6 | 2012/10/30 | 巴哈雷特 | 動漫最前線 / 魔幻動畫展 |  |

| 7 | 2012/11/8 | 樂多日誌 | 視聽哲學 電玩藝術展 |  |

| 8 | 2012/11/8 | 樂多日誌 | 2012西班牙錄像藝術專題展 |  |

| 9 | 2012/11/8 | 樂多日誌 | 2012魔幻動畫展 |  |

| 10 | 2012/11/8 | 樂多日誌 | 第七屆台北數位藝術節-第二自然 |  |

| 11 | 2012/11/13 | 島嶼創意 | 第七屆台北數位藝術節-第二自然 |  |

| 12 | 2012/11/13 | 台灣立報 | 第七屆台北數位藝術節-第二自然 |  |

| 13 | 2012/11/15 | Aniarc news | 搶先看視聽哲學電玩展 |  |

| 14 | 2012/11/15 | 自由電子報 | 運用創新 Windows 8 概念人機互動體驗 自由穿梭各大展區 享受前所未有的科技藝術跨界體驗之旅 |  |

| 15 | 2012/11/13 | 中央社 | 與數位藝術品互動 |  |

| 16 | 2012/11/13 | 中央社 | 蒼蠅PO最新動態 |  |

| 17 | 2012/11/15 | 台灣醒報 | 台北數位藝術節 演繹大自然生命力 |  |

| 18 | 2012/11/15 | 聯合報 | 微軟於台北數位藝術節設立Win 8展區 |  |

| 19 | 2012/11/16 | 中央社 | Win 8狂想世界開幕 |  |

| 20 | 2012/11/16 | 欣傳媒 | 台北數位藝術節 蒼蠅打字!年輪唱歌! |  |

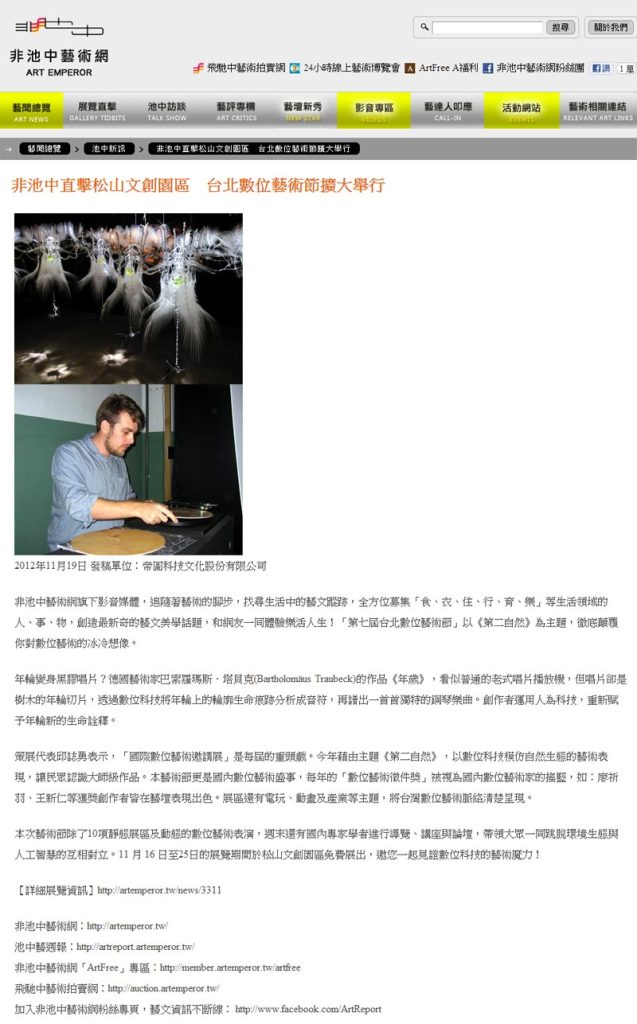

| 21 | 2012/11/16 | 非池中 | 非池中直擊松山文創園區 台北數位藝術節擴大舉行 |  |

| 22 | 2012/11/16 | 非池中 | 非池中報導:【第七屆台北數位藝術節】松山文創園區擴大舉行 |  |

| 23 | 2012/11/16 | 巴哈雷特 | 台北數位藝術節「視聽哲學 電玩藝術展」今起登場 三大主軸剖析電玩藝術 |  |

| 24 | 2012/11/16 | Ettoday | 台灣微軟打造 Win 8 人機互動體驗館 即日起免費參觀 |  |

| 25 | 2012/11/16 | 聯合報 | 數位藝術節/電唱機讀木年輪變音樂 |  |

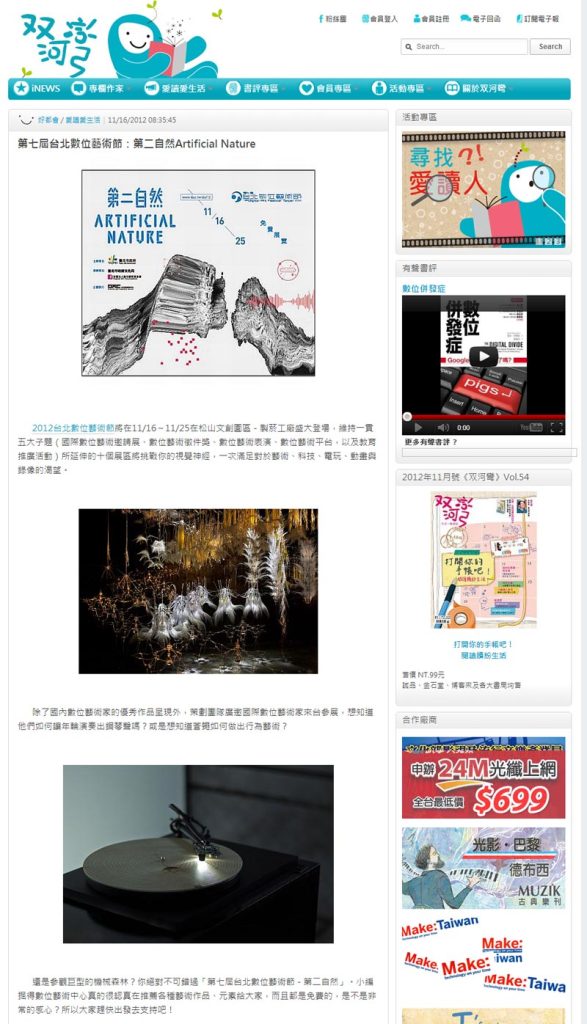

| 26 | 2012/11/16 | 雙河灣 | 第七屆台北數位藝術節-第二自然 |  |

| 27 | 2012/11/16 | 雙河灣 | 挑戰你的視覺神經-台北數位藝術節:第二自然 |  |

| 28 | 2012/11/16 | 學學色彩新聞 | 台北數位藝術節今日登場,超越想像的藝術世界 |  |

| 29 | 2012/11/18 | 學學色彩新聞 | 「黃翊與庫卡」明天開演,真人與數位機械幻想起舞 |  |

| 30 | 2012/11/19 | 民生@報 | 與機器人共舞 黃翊與庫卡 |  |

| 31 | 2012/11/21 | Aniarc news | 有缺,但無憾:首次非商業電玩藝術節之感想 |  |

| 32 | 2012/11/21 | 公民新聞 | 黃翊與庫卡—- 人與機器共舞的想像 |  |

| 33 | 2012/11/21 | 臺北電子報 | 臺北電子報第676期~松山文創雙節‧原創基地與數位藝術 |  |

| 34 | 2012/11/22 | 太陽網 | 台北數位藝術節 顛覆數位藝術冰冷想像。 |  |

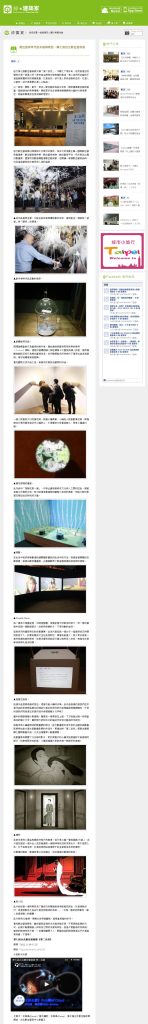

| 35 | 2012/11/22 | 公民新聞 | 第七屆台北數位藝術節,盛大開幕! |  |

| 36 | 2012/11/23 | 公民新聞 | 第七屆台北數位藝術節《第二自然》豐富內容免費參觀! |  |

| 37 | 2012/11/23 | 公民新聞 | 第七屆台北數位藝術節《魔幻動畫展》擴大舉辦! |  |

| 38 | 2012/11/26 | 直銷人雜誌 | 「第七屆台北數位藝術節-第二自然」11/25落幕 數位藝術評論獎頒獎典禮 |  |

| 39 | 2012/11/26 | 綠建築家 | 數位藝術年代的美麗與哀愁。第七屆台北數位藝術節 |  |

| 40 | 2012/11/27 | 欣傳媒 | 數位藝術風向球 藝術評論獎揭曉 |  |

| 41 | 2012/12/3 | MOT/TIMES | 第二自然─在科技反撲之前奮力保留的溫度 |  |

➮ 活動照片1

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

➮ 活動照片2

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

➮ 活動照片3

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

➽ 參觀資訊

➮ 活動一覽表

| 講座/論壇一覽 | ||

| 11.16 19:00 | 開幕典禮暨數位藝術徵件頒獎典禮 | 活動完全免費 詳情請致電02 77360708 |

| 11/17 10:30-12:00 | 西班牙錄像藝術講座 | |

| 11/17 13:00-17:00 | 國際創作論壇 | |

| 11/18 14:00-17:00 | 台北數位藝術獎創作論壇&K.T科藝獎創作論壇 | |

| 11.24 10:30-12:00 | 電玩藝術講座:成長回憶與遊戲內涵發展 | |

| 11.24 14:00-17:00 | 國際交流駐村論壇 | |

| 11.25 10:30-12:00 | 視聽哲學 電玩藝術論壇 「遊戲與現實的三國:我們當代的歷史形象建構」 | |

| 11/25 14:00 | 數位評論獎頒獎典禮暨評論發表會 | |

| 表演節目 | ||

| 11/16 20:00 | 開幕表演 DIVE | 免費入場 |

| 11/17,18 19:00~22:00 | VJ對戰場 VJ Battle Zone | 免費入場 |

| 11/19-11/21 19:30 | <黃翊與庫卡> 第三屆數位藝術表演獎 首獎表演 | 演出地點水源劇場 購票請洽兩廳院售票系統 |

| 11/24 19:00-22:00 | 電幻x間頻噪動 | 購票請洽華娛購票系統 |

| 專家導覽 | |

| 11/17(六) 14:00 | 世新大學公共關係暨廣告學系助理教授,台灣女性藝術協會理事長/曾鈺涓 |

| 11/18(日) 14:00 | 國立臺南大學數位系主任/林豪鏘 |

| 11/18(日) 15:00 | 視聽哲學 電玩藝術展 導覽 梁世佑 |

| 11/24(六) 14:00 | 靜宜大學大眾傳播學系副教授兼系主任/邱誌勇 |

| 11/25(日) 14:00 | 實踐大學媒體傳達設計學系兼任講師/陳柏光 |

NEWS

NEWS