展出日期 | 2009 Jun-Set

創作者 | 王福瑞

作品名稱 | 悸動靜態 throbbing stillness

王福瑞

1969年出生於台北,台灣早期聲音藝術發展中,重要的藝術家之一。

1993年成立台灣第一個實驗音樂廠牌和刊物「Noise」,成為國際實驗音樂網的一個據點。

1995年赴舊金山留學,開始以「精神經」為名從事實驗聲音/影像創作。

1997 年回國開始運用Pd/Gem、Max/Msp/Nato,創作互動實驗聲音/影像。

2000年加入「在地實驗」,從事數位藝術創作,同時參與策劃 「Bias異響」台灣首一聲音藝術展、「玩開-台北數位藝術節」等重要展覽。現職於台北藝術大學科技與藝術中心,致力推動台灣聲音藝術多面向發 展。

創作執戀於聲光、空間、身體之間的不明狀態,對於空想意念的衝動而持續創作。

﹉﹉﹉﹉

展出日期 | 2009 Oct-Dec

創作者 | 江薦新、林士哲

作品名稱 | Make U think wholly

在一個非物質性存在的基底上,如同布希亞所指的超真實(hyper reality),有別於真實的另一個真實;它不是未來,亦非幻想,而是真實的存在,與真實世界平行。

這一件作品的創作概念,是擷取自正在鏡行中的動態影像作品<眾蟲之皿-蠱>,”Make U think wholly(使你思考一切)”是在那個世界裡的一個商業廣告,那麼,他賣的是甚麼?從字面上看來,這個公司提供的商品看來是可以讓你思考的東西,而且似乎沒有它不行…

故事情節的敘事手法可以引領人們進入其中,但它並不是指向單一指涉,在數位本質下與影像本身所串聯並外延的東西,可能是一個更龐大的體系,或者說是有更多的故事存在,在這種種的連結與延伸之後,直指向真實世界與超真實匯集衍化的複雜總體;藉此,觀者個想像空間記憶的部分與感官機能的串連感知將外延衍生出此超真實世界的真實身體。

“理性斷裂的串聯—造成一個可延伸的世界,並經由外化及內化達成總體化序,列整合到某全體,而全體在序列延伸中不斷變化,於是作為預動度量的時間,在區間與全體的雙重形式下保證著某種可對比性的一般系”— G Deleuze L’image-tepms p.748

江薦新 | 台北師範學院美勞教育系\ 3D美術動畫師 \ 2008年成立實驗聲響團體PADA

林士哲 | 旁邊影業暗質製作負責人\ XSI數位動畫講師

﹉﹉﹉﹉

展出日期 | 2010 Feb-May

創作者 | 陳柏光

作品名稱 | 髮x絲

從線條的二維表現方式轉換成四維空間的視覺呈現

有人說頭髮是看的見的染色體,隨著神經和細胞的交疊穿錯

建構出永遠計數不完的生命組合

將髮絲的細微運祿動感和線條結構做為概念發想

應用動畫的多元視覺層次創造出微觀的視覺現象

生命是一個涵括了時空的整體現象,遺傳基因更是一線性的傳遞訊息.

將生命內在的脈動與外觀表像作交替循環

畫面中成千上萬的線條和黑點

是讚嘆也是想像,更是對生命現象的無限尊敬

陳柏光

1981/01/31 台灣桃園 \ 實踐大學時尚與媒體設計研究所 \ 實踐大學媒體傳達設計學系

獲獎

2009

第四屆台北數位藝術節-音像藝術類 首獎

第四屆BENQ真善美獎 二獎

﹉﹉﹉﹉

展出日期 | 2010 June-Sep

創作者 | 張永達

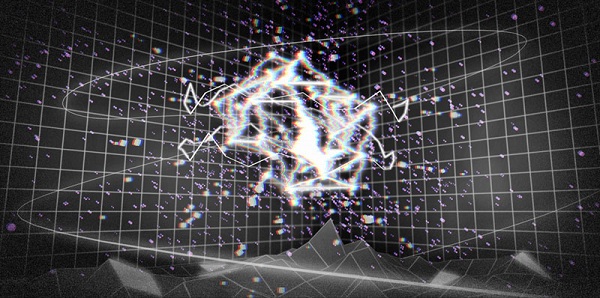

作品名稱 | Y Phenomenon #2

我們身處在充滿複製、再現的世界,而且習慣視這些複製、再現的事物為原本,原本是什麼已不再那麼重要,因為人們相信眼前所見所聽所聞。

Y Phenomenon 為一系列Audio-Visual 作品,聲響以環境噪音層次化和重組調變,將聲音切分成點狀班的片斷重組,並藉由將聲音視覺化的過程,重新建構一虛擬的視覺空間,一個點狀粒子代表著一段極細小的聲響,在空間中碰撞,試圖重塑不存在的現場。

張永達

2000 ~ 2003 銘傳大學商業設計

2005 ~ 2009 台北藝術大學科技藝術研究所

2008 ~ 日本山口情報藝術中心實習( YCAM, Yamaguchi Center for Arts and Media )

獲獎

2009

第四屆台北數位藝術節-聲音藝術類 首獎

﹉﹉﹉﹉

展出日期 | 2011 Feb-May

創作者 | 張暉明、廖祈羽

作品名稱 | MimiLucy- Never Give Up

MimiLucy成立於2009年,為一系列的創作計劃。創作者為張暉明(CHANG, Huei-Ming)與廖祈羽(LIAO, Chi-Yu)。 此系列計畫的基礎,來自創造出來的兩個虛擬人物:Mimi與Lucy,他們有著如電影主角般的各項任務。Mimi來自張暉明兒時的小名,Lucy的靈感則取自衣索比亞發現目前最早的女性人類骨骸之名。 首發計畫的主軸環繞在Mimi與Lucy前進太空冒險旅行的過程,他們以一種被期待的姿態出發。同時也在思索:我們究竟可以到達多遠?何以必須勇敢地前進宇宙冒險?牽引出種種關於人的生活狀態與處境問題,緊緊與這兩個人冒險的命運相扣。 作品形式分成幾個部份:平面影像輸出、雕塑裝置,以及單/多頻道錄像。藉由全方位的紀錄與表達方式,來傳達這趟旅程的豐富面向;其中運用了大量擷取自網際網路、大眾媒體的圖像及影像,經過重新剪輯合成,建構出這趟太空旅行,或者稱之為”夢境”的風景與想像。 在這如夢般無限期的探索之中,我們無法確切知道Mimi與Lucy之間的對話,或者他們是否真的離開過?透過衛星傳輸回來的片面文字訊息、星際景象,以及屏幕上偶然出現的身影,依循這些積極前進宇宙的線索,我們可以深刻而直接的感受到,一個信念深深存在於他們的心中- Never Give Up。

張暉明

2010

第五屆台北數位藝術獎 音像類 首獎

獲選 台北國際藝術博覽會「 Made In Taiwan- 新人推薦特區」

2009

台北美術獎首獎

國立臺北藝術大學美術創作卓越獎

2008

國家文化藝術基金會97-2美術類創作補助

廖祈羽

2010

第五屆台北數位藝術獎 音像類 首獎

台北縣創作新人獎 新人獎

獲選 台北國際藝術博覽會「 Made In Taiwan- 新人推薦特區」

2009

獲選「國立台灣美術館青年藝術家作品典藏」 2009 美術創作卓越獎

2008

台北美術獎 入選

美術創作卓越獎

﹉﹉﹉﹉

展出日期 | 2011 May-July

創作者 | 葉廷皓

作品名稱 | 和諧世界 the Universe of Harmonious

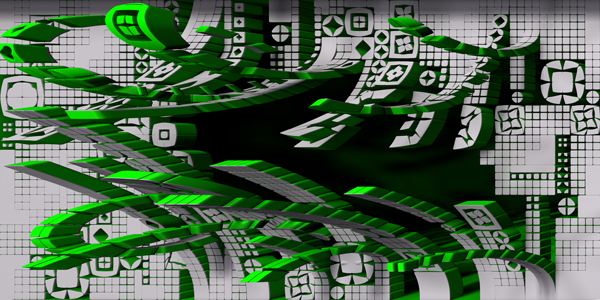

試著在一個面上任選一些點用不相交的線把它們連接起來,這樣面就被這些線分成許多塊。在拓撲變換下,這個面當中的點、線、塊的數目仍和原來的數目一樣,這就是拓撲等價。一般地說,對於任意形狀的閉曲面,只要不把曲面撕裂或割破,他的變換就是拓撲變幻,就存在拓撲等價。

而這件作品將對於這個世界的和諧與規則的想像加以扭轉,換個角度再呈現於觀者面前。作者提出一個空間,企圖使觀者消除原本自身對空間的憑依,進入一個幾何分析地貌拓撲呈現,雖然觀者所見都是精準的由數學演算而得到結果,卻又失去了對場域的精確感知。畢竟,現在已經不是古典力學的世界了。

葉廷皓

2006 台北藝術大學科技藝術研究所 數位藝術組 就讀

2006 輔仁大學應用美術系 電腦動畫組 畢業

2000 中原大學化學工程系 肄業

1981 出生於桃園

獎項

2009 「台北數位藝術節」,互動藝術入選,台北

2008 「北京夏日數字娛樂節」,入選,北京

﹉﹉﹉﹉

展出日期 | 2011 Aug-Oct

創作者 | 丁建中 / Din,Chin-Chung

作品名稱 | 空屋 1.5 Vacant Room 1.5

「空屋」系列作品為近期關注在結構、運轉與空間中之關係,藉由機械運轉對應拍攝裝置所完成的錄像作品。影像中,我將旋轉凝結的光體當作一種空間的雕塑,透過光當中可塑與不安的本質,引導相對的本體構成狀態。光粒組成的光圈,與旋轉繞行的鏡頭,串聯彼此,成為壓縮後,高速移動的時間經驗。而旋轉所創造的重複性運動,不在每回路徑上的差異,而在自然時間的進程中,週而復始的累積、放大其創作者與觀者在身體經驗上的狀態與情緒。 而空屋系列作品計畫中,透過每次裝置結構的重新編制,以時鐘指針運轉的對應關係(時針、分針、秒針,相對光體運轉方式與鏡頭運轉之間的關係),探討結構運轉與光之間的可能。影像中,光與鏡頭高速移動的經驗裡,將原先的空間與光圈量體轉向一種感官上的變異,將其可測量性變得矛盾,成為不受意識控制的構成狀態。時間碎片高速併置、互相交纏,產生有如流體般喪失平衡性、以及陌生的重力經驗,擾動日常中的慣常體認與時間知覺。

丁建中

台北藝術大學 新媒體藝術研究所

﹉﹉﹉﹉

展出日期 | 2012 第一檔

創作者 | 王仲堃 / WANG Chung-Kun

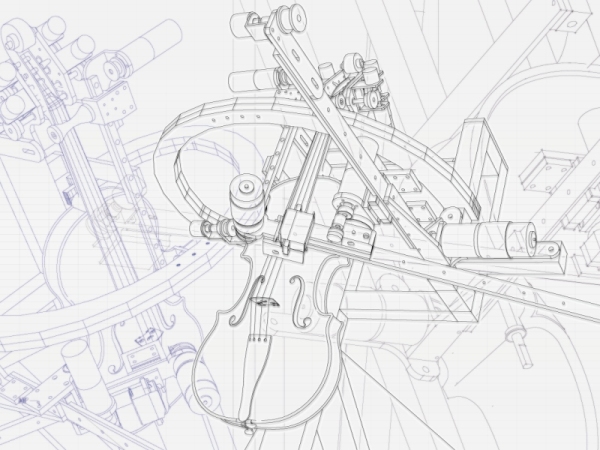

作品名稱 | 機械提琴 / robot violin

此作為與編舞家黃翊合作的「交響樂計畫 – 壹、機械提琴」,試圖創造一種肢體的延伸,透過互動感測與機械控制隔空演奏提琴。此作即是作者透過電腦輔助繪圖的影像,回到樂器裝置本身,重新以視覺呈現裝置的機械結構。

王仲堃

生於1982年的王仲堃是台灣近年科技藝術的生力軍,他創造了各式各樣的機器,這些機器有著耐人尋味的單純性與獨特的美感,它們在感應觀眾靠近之際,不知疲憊地自顧自進行自己的運動,或發聲、或開關、或吐氣、或旋轉或叮噹,它們不僅僅執行簡單的單一動作,反之它們有著自己的節奏變化,既似頑愚,又似有靈。

﹉﹉﹉﹉

展出日期 | 2012 第二檔

創作者 | 失聲祭/ Lacking Sound Festival

作品名稱 | 失聲祭 / Lacking Sound Festival

《失聲祭Lacking Sound Festival》(簡稱LSF)為台北常態性的聲音表演活動,自2007年7月開始,一場兩組藝術家演出,每月一場,至今不曾間斷,為臺灣目前場次最多、參與藝術家最多的聲音演出活動。《失聲祭》邀請的藝術家多為臺灣本地新生代的聲音創作者,偶有國外藝術家主動聯繫交流,為臺灣2007後聲音藝術的重要活動。

2007年,四位台北藝術大學科技藝術研究所的學生發現臺灣當時非常缺少聲音藝術的活動,部份的聲音表演被安排在大型的展覽開幕活動,或是大型的藝術節中。他們認為台灣需要的是一個比較真實、誠懇的活動來呈現臺灣聲音藝術創作的現況,於是他們想籌辦一個跨學院、跨地域的聲音藝術活動,因而促成了第一場的《失聲祭》。

2012年,《失聲祭》邁向第五年,這些年來,每月一場現場聲音藝術演出不曾間斷,為台灣當今場次最多、參與藝術家最多的聲音藝術表演活動。持續不斷的運作使得《失聲祭》成為前衛聲音藝術演出平台的代名詞,也在國內累積一份重要能量和忠實族群。

﹉﹉﹉﹉

展出日期 | 2012 第三檔

創作者 | 蒲帥成

作品名稱 | 肉迴廊-不可忘記的容顏

光照射的世界不是真實,我們不是在光亮底下的,是我的思想陳套在光亮下,實際上,我們是處在一個濕潤的體液的的黑暗中,我們來自那裡,我們出生於黑暗,成長於濕潤陰影處。現實是幻覺。我對現況渾渾噩噩,虛假現實,一成不變的結構與教條,還有那人與人對話的恐怖,讓我暈眩劇烈嘔吐,身體已無法自處於這體制社會。 這個形象的產生,是在我意識漂流浮時候所撞擊出的形象。他似人非人,意識中的型象卻與記憶當中喜怒哀樂結合,成了一個混種巨人,亦正亦邪閃爍飄忽不定,他是一個不可忘記的容顏,一個悲慘不能自己的當代意象。

蒲帥成

國立台北藝術大學新媒體藝術研究所碩士 影像作品曾入圍「2012科隆錄像藝術節」,「2011台北美術獎」,「2011台北藝術博覽」會。曾獲「台北數位藝術節數位音象類首獎」,「桃源創作獎」。 參與國內重要的聯展「超旅程未來媒體藝術節」。

﹉﹉﹉﹉

展出日期 | 2013 第一檔

創作者 | 林俊良

作品名稱 | 黃色脫時區/OFF TIME ZONE – YELLOW

我將擺脫時序,我想分解,我願意模擬超脫,我將不完整。 當我不斷在某個時間中排迴,至少十次,以上;我就找不回原本的自己,我被定義在某個形式形態行為中,以為我可以是某個時間中的自己,其實我只是僵硬,如此,時間不再為我存在,時間扭曲,間斷的讓我分散,留下片段視覺,重湊,形像似乎還在,但我已不同,沒有原本完整,但是卻有種成功逃離的快感。 時間是全方位的網絡,它們會無盡的擴大與進行,重複行為完全不合乎這個規則,所以重複行為造成了不正當的時間區塊,是個混亂區域

林俊良

2012 〈脫軌震盪〉國立台灣美術館「青年典藏計劃」永久典藏

2009 〈FACE OUT〉國立台灣美術館「青年典藏計劃」永久典藏

2012 《四不像-兩岸四地交流展》,台灣,澳門,香港,深圳

2012 《複製人墓》林俊良個展,就在藝術空間,台灣

﹉﹉﹉﹉

展出日期 | 2013 第二檔

創作者 | 洪詩婷

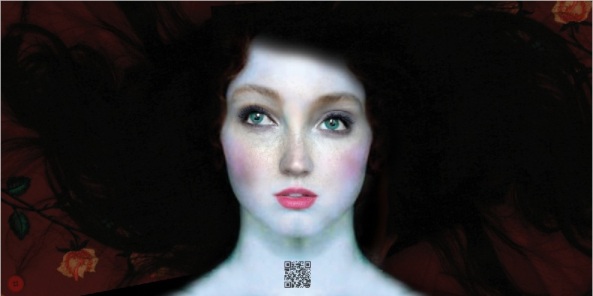

作品名稱 | 臉書我/ facebook me

“臉書”近年來成為近年來重要的社交代名詞,google說每天大約有2.5億張照片被上傳至臉書。每人透過在網路社群上傳照片來塑造自己的形象。這張數位肖像的女主角並不存在, 是由二十多位不同種族, 性別, 與年齡的臉書朋友數位組合而成:她有著亞洲人的烏黑秀髮, 蘇格蘭人的可愛雀斑, 與男人的長捲睫毛。放上最友善的姿態, 最天真的表情, 我們對自己的臉書朋友們,或臉書上的自己, 有多少真正的認識?

洪詩婷

旅美電影導演/數位藝術家,澎湖人。四歲時因為美術課上完有冰棒可以吃而開始畫畫,十二歲因為功課全班墊底而開始看電影。放學的某個傍晚,看到ㄧ支瑪丹娜的音樂錄影帶,全身感動地起雞皮疙瘩,腎上腺素狂衝,醒來時已經在師大美術系了。 擅長以超現實的視覺元素展現安靜而濃厚的情感氛圍。在美國加州大學電影學院動畫研究所期間, 首部影片《 維奧拉 》 VIOLA : The Traveling Rooms of a Little Giant (2008) ,在美國影藝學院中拿下學生奧斯卡金獎,登上奧斯卡雜誌《 Academy Report 》封面故事。 《維奧拉》受邀於全球一百五十個國際影展展出,包含南韓釜山國際電影節、美國安娜堡國際電影節、印度孟買國際電影節、台北電影節,以及美國導演協會等。美國紐約古根漢美術館於YouTube Play 邀請《維奧拉》為其一之展出藝術作品,並陸續於新加坡美術館、台北數位藝術中心與台北當代藝術館等地展出。 洪詩婷於2013年由洛杉磯回到台灣籌備電影。

個人網站: www.violathemovie.com

﹉﹉﹉﹉

展出日期 | 2013 第三檔

創作者 | 張徐展

作品名稱 | 布咧哩姆嘎辣,嘟啦 / Bu la lee mu ga la – Cream cake

我的動畫除了作為延展影像創作的新媒體藝術媒介外,近期創作思考如何觀看創作過程中動畫長期所須提煉的所有生產物件詮釋,包括連續影像的繪畫、裝置、繪畫物件或手作雕塑及所有,重塑影像原作構成外,個體本身存在的意義,或者是說試圖重新提出它們本身既有該被獨立對話、觀看的原生能力並延續擴張影像原作的思想概念力量;這件經由影像殘留的手繪物件,再進入電腦介面上再次拆解構圖組裝,並思考動畫影像除了在時間容器外,在影像本身附加品身分脫離後對照原作影像獨立對話,賦予拆解影像的蒙太奇,延續時間之外的影像的重塑。

張徐展

藝術家、實驗動畫導演。

1988出生於百年祖傳專門販賣”靈異紙娃、紙糊神獸、託夢靈厝、靈花靈鳥手藝的新興糊紙店”,但其實本人最喜歡的是動畫。創作以探討充滿奇異怪誕的影像擴展,作品以動畫延展影像的新媒體藝術創作、實驗動畫及翻轉提煉動畫中的複合媒體偶裝置、影像連續性圖畫、逐格紙偶等大型裝置。

現就讀國立台北藝術大學新媒體藝術研究所。2010年以導演作品獲得台灣動畫競賽類別三項金獎,2011年受邀參加「27屆德國柏林短片影展」,並獲日本「Asia Digital Art Award」B類動態影像大獎;2012於「國立台灣美術館」發表全新創作《陰極射線管的神祕儀式》五頻道動畫影像裝置,獲邀參加澳洲”昆士蘭現代美術館”「第七屆-亞太當代藝術三年展」APT7 Cinema展映,同年獲得第七屆「臺北數位藝術獎 – 不分類首獎」;其影像連續繪畫及動畫作品獲2013「國立臺灣美術館青年典藏計劃」新媒體藝術類永久典藏;作品於印度尼西亞國家美術館、首屆獨立動畫雙年展等多美術館展出及國際影展放映。

現職為華麗變形的當代數碼寶貝馴獸師。

個人網站:www.mores-zhan.com

﹉﹉﹉﹉

展出日期 | 2014 第一檔

創作者 | 王連晟

作品名稱 | 奇點 / Singularity

奇點這個詞彙在許多地方出現過,在數學上通常是指沒有定義,或者不具備足夠好的數學性質(如可導性)的點;而在物理上是指理論中沒有事件視界包圍住的重力點;我創造了一個物理系統,嘗試解釋我對於奇點在我的平行宇宙中的想像。

王連晟

現為數位藝術創作者 數位藝術家,作品跨足於互動裝置和聲音表演。裝置常以量的方式以達到一特異的身體感知。而聲音表演常以程式即時生成圖形搭配聲音演出。近年來致力於程式演算影像與聲音的契合。重要獲獎紀錄有:台北數位藝術獎互動裝置類首獎、台北美術獎入選、全國美術獎入選,以及台北數位藝術表演獎首獎等。

﹉﹉﹉﹉

展出日期 | 2014 第二檔

創作者 | 江元皓

作品名稱 | 眼見為憑 Seeing is Believing

科技改造後的今天,網路科技(虛擬世界)的來臨改變我們既有的空間認知與時間觀念。我們不再只是憑藉”實體接觸”與他人連結,而是更著迷於連結方式的本身。手機、電腦及具有無國界特質的網路空間,科技實踐了烏托邦的理想世界。我們開啟了一扇又一扇通往美麗新世界的窗,那裏,像似一個沒有憂鬱的國度,沒有邊界的廣大空間,沒有確切的制約與規範,這個世界為了每一個個體而構築、存在、壯大。當我們進入的一霎那,時間如同急速冷凍般凝結。這是一個以「像」做為互動媒材的世界。我們僅能以”單一角度”、”單一方式”來關照來自虛擬世界的訊息。這觸發了一個新時代的問題:「眼見是否為憑」?

江元皓

2014

作品 “時間穿越旅行”參與2014法國里昂音樂現場藝術節

演出地點:羅納省都市環境建築顧問中心(CAUE du RHONE)

瓦朗斯Lux 電影文”化中心(lux Scène nationale de Valence)

Technology art works :”Time-Passing Through-Travel”,

Exhibition in “Biennale Musiques en Scène 2014”

CAUE du RHONE; lux Scène nationale de Valence

作品 “時間穿越旅行” 參與2013台北數位藝術節

演出地點:DAC台北數位藝術中心

Technology art works :”Time-Passing Through-Travel”,

Exhibition in “The Digital Art Festival Taipei 2013”

Digital Art Center, Taipei, Taiwan

2013

數位影像個展 – “光 – 遊戲場 / Light Playground ”

演出地點:DAC台北數位藝術中心

Solo Exhibition of digital art- ” Light Playground ”

Digital Art Center, Taipei, Taiwan

2012

與劇場導演劉守曜及舞導空間舞蹈團合作科技藝術舞蹈表演 “世界末日這天,你會愛誰”

視覺原創 / 舞台電腦動畫設計製作 /自動控制道具設計 / 科技藝術統籌 /

演出地點:臺北藝術大學舞蹈廳

Art director; Design and Production – 3D Animation : LOVE TILL THE END OF THE WORLD

Dance performance with Dance Forum, Dance Theater, Taipei National University of Arts.

2011

與劇場導演劉守曜及舞導空間舞蹈團合作科技藝術舞蹈表演”美麗新世界 – 窗”

視覺原創 / 舞台電腦動畫設計製作 / 互動設計 / 自動控制道具設計 / 科技藝術統籌 /

演出地點:臺北藝術大學舞蹈廳

Art director; Design and Production – 3D Animation, interactive technology : Window

Dance performance with Dance Forum, Dance Theater, Taipei National University of Arts.與法國編舞家Christian Rizzo合作電腦動畫影片跨國巡迴展“T. T. T.”(Tourcoing-Taipei-Tokyo)

展出作品:“il”,“FOM-1”,“Paysage”

展出地點:台北當代館- MOCA Studio創意秀場 ; 日本-法國駐東京日仏学院

Collective Exhibition with Chiristian Rizzo – T. T. T.(Tourcoing-Taipei-Tokyo)

“il”,“FOM-1”,“Paysage”, MOCA Studio, Taipei, Taiwan (August) ; l’Institut français de Tokyo, Institut

Franco-Japonais de Tokyo, Japen (September)

與舞者詹舒涵合作互動科技舞蹈表演作品“在雲上 Over the Cloud”

概念導演 /影像設計 /音樂設計 /服裝設計 /互動藝術設計。

演出地點:DAC台北數位藝術中心

Interactive dance performance with Shu-Han Chan (dancer) – “Over the cloud”; Concept director;

Digital Art Center, Taipei, Taiwan

與法國編舞家Christian Rizzo合作舞蹈結合電腦動畫影片“FOM-1”

展演地點:法國Le Fresnoy國立當代藝術學院 (Le Fresnoy-Studio national des arts contemporains)

展覽名稱 : PANORAMA 13

Collective art work with Chiristian Rizzo – “FOM-1”, Exhibition- Panorama

2010

參與“中華民國建國一百年跨年慶典”美術指導 /道具設計/平面設計

展演地點:大佳河濱公園希望噴泉

Art Director, The Republic of China Centennial Grand Countdown,

Eco Theater, Dajia Riverside Park, Taipei

作品“見花又是花” (Seeing is Believing) 參與“對畫”(Drawing Out Conversations)多國藝術家聯展

展出地點:南海藝廊 (Nanhai Gallery,Taipei)

Collective Exhibition- Drawing Out Conversations: “Seeing is Believing”,

2009

與法國編舞家Christian Rizzo視覺藝術聯展暨表演藝術呈現 “here we are now”

展出地點:台北國際藝術村幽竹廳

Collective Exhibition with Christian RIZZO – “here we are now”: “il” and “Virtual Gallery”

與法國編舞家Christian Rizzo合作舞蹈結合電腦動畫影片il(他)

展出地點:法國Le Fresnoy國立當代藝術學院 (Le Fresnoy-Studio national des arts contemporains)

展覽名稱 : PANORAMA 11

Collective art work with Chiristian Rizzo – 3D Animation Film: “il”, Exhibition Panorama 11,

2008

參與法國編舞家Christian Rizzo與舞蹈空間表演作品“how to say here?”之舞台電腦動畫設計製作

演出地點:國家音樂廳實驗劇場、法國安坑湖藝術中心、法國里爾歌劇院

3D Animation Design and Production: “How to Say Here? ”, with Chiristian Rizzo & Dance Forum,

Centre des arts d’Enghien-les-Bains, L’Opéra de Lille and National Chiang Kai-Shek Culture Center, Taipei

2007

板橋市435國際藝術村藝術家聯展 “扎根.抽芽.三板橋”

展出地點:435國際藝術村藝術福州館

Collective Exhibition: Rooting, Budding, San-Banciao,

Bravo Banciao 435 International Artist Village, Taiwan

作品“打包時空”參與“跨境”多人聯展

展出地點: 南投中興新村 虎山藝術館

Collective Exhibition- Crossing Over: “Packing Space ”,

Tiger Mountain Museum, Chung-Hsing Village, Nantou

﹉﹉﹉﹉

展出日期 | 2015 第一檔

創作者 | 李亦凡

作品名稱 | 數位圖牆 Digital Graphic Wall

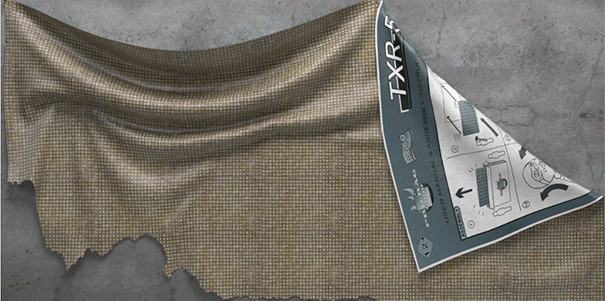

作品”數位圖牆”是為台北數位藝術中心的外牆的數位圖牆所特別製作的輸出作品。從台北數位藝術中心外牆既有的磁磚做為發想的出發,結合輸出、圖牆、偽裝等概念,重新想像影像以及影像背後的運作邏輯。

李亦凡

1989 出生台北 2011 國立臺灣師範大學 美術學系 畢業

聯展紀錄 2013 「第八屆台北數位藝術節《超神經》」,松山文創園區, 台北,台灣 2013 「兩點半的阿克米」,小路上藝文空間,台北,台灣 2012 「新媒體藝術博覽會」,國立台北藝術大學,台北,台灣 2012 「超體貼」,南海藝廊,台北,台灣 2012 「嫩天堂」,非常廟藝文空間VTArtsalon,台北,台灣 2010 「2010 台北雙年展連動計畫─ <海市蜃樓>」,台北市立美術館,台 北,台灣 2009 「GEISAI TAIWAN」,華山藝文特區,台北,台灣 獲獎 2013 「第八屆台北數位藝術獎」不分類首獎 2013 「世安藝術創作贊助」造型藝術類獎

﹉﹉﹉﹉

展出日期 | 2015/10

創作者 | 鄭先喻

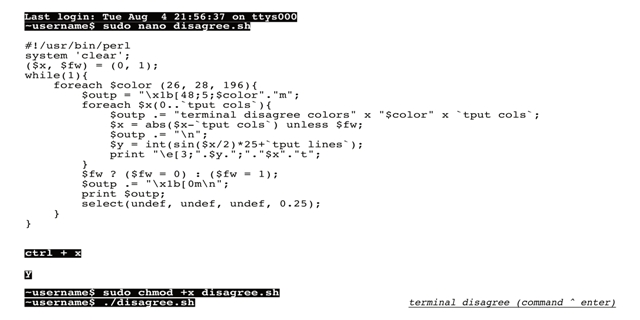

作品名稱 | 終端機不同意 Terminal_disagree

簡短的語言、檔案權限與執行控制指令,電腦裡終端機照著作品的指令操,終端機會開始表達立場。

鄭先喻

1984 出生於台灣高雄市,現職藝術家、軟體與機械開發人員

創作以電子裝置、軟體生物能源實驗為主,內容多在探 創作以電子裝置、軟體生物能源實驗為主,內容多在探 創作以電子裝置、軟體生物能源實驗為主,內容多在探 討人類行為、情感軟體與機械之間的關係,試圖以詼諧方式去賦予作品某種生命象徵或是存在意義,藉此隱喻自身對於 式去賦予作品某種生命象徵或是存在意義,藉此隱喻自身對於 式去賦予作品某種生命象徵或是存在意義,藉此隱喻自身對於 周遭環境的體會。其目前專注於生物電子學相關研究、自由能源

﹉﹉﹉﹉

展出日期 | 2016/4/29 – 2016/11/29

創作者 | 林俊吉 Lin, Chun-chi

作品名稱 | 台15線林口段 Linkou, Provincial Highway No.15

引用公路電影的概念,我稱之為「公路攝影」,試圖在移動的旅程中,找到我的土地認同。

我的取景都注視著公路,由公路帶領我環台一週,紀錄公路並也紀錄台灣特有的物產、地貌、氣候、風土、人文與聚落等所形成的圖案(Pattern),並由紀錄的產生,觀察全球化影響下我與他者的競合關係。

環島一週,竟也發現像環繞世界一週般,小小的島竟也存在著許多差異性,但因全球化的影響,這樣的差異性卻慢慢的在消逝中,台灣這一週,隨著經濟的發展,複製著同一性。

每一個場景,都是由拍攝後的電子檔以影像軟體接合而成,拍攝時所產生的時間差,使得本作品不具有一般攝影所謂的「瞬間」,而是有如錄影或是連續拍攝的流動式故事描述特性。

另外,影響我產生這批作品的,是歷來的台灣古地圖,也都是以長捲軸的方式紀錄著台灣。

I appropriate the concept of road movie to call my photography method “road photography”, through which I attempt to find my territorial identity in the course of the journey.

I turned the viewfinder towards the highways which lead my journey around Taiwan. While recording the highways, I also captured the patterns formed by Taiwanese indigenous nature, landscape, climate, local customs, culture and communities, through which I got to observe the relations between us, the local, and the foreign under the influence of globalization.

The journey around Taiwan turned out to be like a world trip and made me discover that the diversities in this island are diminishing just as what is happening around the world due to globalization. Uniformities breeds along economy development.

Each scene is created by merging pictures with software. The lapse of time between shots give the work such flowing storytelling quality as in video or time lapse photography, distinct from the usual photography that features the “fleeting moment”.

Additionally, the inspiration of this series is attributed to ancient maps of Taiwan which come in the form of scrolls.

林俊吉

學歷

1998 德國國立卡斯魯造形藝術學院媒體藝術系碩士

1989 國立臺北藝術大學美術系學士

經歷

2010~迄今 國立臺北藝術大學新媒體藝術學系專任講師

2001~2010 中央研究院計算中心系統設計師暨多媒體小組組長

展覽

2015-「啟視錄-臺灣錄像藝術創世紀」,關渡美術館,台北市,Oct. 2nd ~ Dec. 06th

2012- 「創造對話語言者」,關渡美術館,台北市,May 04th ~ July 01st

2011-「窗口」,大未來耿畫廊,台北市,March 12th ~ April 24th

Lin, Chun-chi

Education:

1998 Diploma Media Art, University of Arts and Design, Karlsruhe, Germany

1989 Bachelor Fine Arts, Taipei National University of the Arts , Taipei

Professional Experience:

Since 2010, Lecturer, Dept. of New Media Art, TNUA, Taipei

2001-2010, System Designer & Leader of Digital-Media Studio, Dept. of Information Technology Services, Academia Sinica, Taipei

Exhibition:

2015- “REWIND _ Video Art in Taiwan 1983-1999”, Kuandu Museum of Fine Arts, Taipei, Oct. 2nd ~ Dec. 06th, 2015

2012- “Creator of Dialog”, Kuandu Museum of Fine Arts, Taipei, May 04th ~ July 01st, 2012

2011- “Window”, Tina Keng Gallery, Taipei, Taiwan, March 12 nd ~ April 24 th, 2011

﹉﹉﹉﹉

展出日期 | 2016/11/30-2017/5/31

創作者 | 王新仁 Aluan Wang

作品名稱 | 幻象中的歷史現場 The Mirage of History

「假使我們『看了』(saw)過去的藝術,我們就將置身於歷史當中。」 《觀看的藝術》──約翰‧伯格。

人們透過記錄影像,讓歷史凝結於特定時空,記錄即為真實,也因此記錄過程中,主觀者的情感介入,將造成人們對歷史共識產生差異。

在太陽花學運期間,有非常多的資訊、說法在參與者間流傳,然而自己理解到的事實,卻常常跟媒體報導截然不同。不同立場的團體在此交會時,情緒易於被放大、真相容易失真。

自己雖然參與其中,但理解到的事實,卻無法跟社會產生交集,到底當初所理解到的是真的嗎?這一切含糊令我困惑不安。 在事件發生一年後,仍然耿耿於懷無法放下,也因此試圖透過作品,來還原當初所感受到的一切。

“If we ‘saw’ the art of the past, we would situate ourselves in history.” Way of Seeing──John Berg

We solidify history in a specific space-time by recording images. Recordings are realities, which is why the emotional involvement of recorders may influence the viewers’ cognition of history.

During the Sunflower Student Movement, a huge amount of information was circulated among the protestants. However, the facts I learned and those I read from media coverage often diverged. In the interaction among groups with different positions, our emotions may be disturbed and the truth may be twisted as a result.

I was a part of the movement. However, discrepancies existed between the facts I knew and the society’s common understanding. Were the facts I learned during that period incontrovertible? I found such ambiguity completely bewildering and disturbing.

It has been a year since the event occurred, but I still take it to heart and cannot let it go. Therefore, I try to restore everything I felt at that time through my artworks.

王新仁

畢業於台北藝術大學新媒體藝術學系碩士班,主要專長為多媒體影像設計、互動程式撰寫。2010年後積極投入OpenLab Taipei(口丁)的自由軟體推廣活動,並在各大美術館授課擔任講師。除了推廣自由軟體外,也幫劇團、舞團設計互動影像,目前則專注在Audio Visual的創作上。

Aluan Wang earned his master’s degree from the Graduate School of New Media Art, Taipei National University of the Arts. He specializes in multimedia image design and interactive programming. He has devoted himself to the free software promotion event organized by OpenLab Taipei (coding) and served as a lecturer at major art museums. He also designs interactive images for theaters and dance troupes. Recently, he has been focusing on the creation of Audio Visual performances.

EXHIBITION

EXHIBITION