《台灣數位藝術脈流計畫-脈波壹 – 身體。性別。科技》數位藝術展

Taiwan Digital Art Pulse Stream Plan:The First Phase 「Body 、Gender、Technology Art Exhibition」

ꕥ 展期 Duration:2010/12/17 (五) – 2011/01/23 (日)

ꕥ 開幕 Opening:2010/12/18 (六) 14:00

ꕥ 地點 Venue:台北數位藝術中心

ꕥ 地址 Address:111台北市士林區福華路180號;近捷運淡水線芝山捷運站二號出口

ꕥ 展覽介紹

台灣數位藝術脈流計畫-脈波壹「身體‧性別‧科技」數位藝術展

「台灣數位藝術脈流計畫」試圖透過歷史資料的建立、研究論述的彙整,企圖提出一個具有史觀與脈絡的展覽架構。此展覽將以駱麗真所整理的新媒體藝術史為基礎,提出「台灣數位藝術史」年表,以數位互動裝置「脈」,邀請參與者一起來感受台灣數位藝術史的發展面貌,並請藝術家與美術館提供相關數位藝術相關出版品,提供觀眾透過閱讀探索台灣數位藝術的創作能量。

脈波壹「身體‧性別‧科技」數位藝術展,即是在此「台灣數位藝術脈流計畫」中,所萃取出的第一個主題,14位藝術家11件作品,創作經歷橫跨兩個世代,以「身體‧性別‧科技」為主題,以兩種創作脈絡,觀察並提出藝術家如何呈現,身處此數位科技的身體存在狀態,與凝視自身存在的意識觀。

身處數位科技所構築世界,藝術家以作品呈現出對此世界的不信任。林珮淳《夏娃Clone肖像》系列(2010),反思了人類極致發展文明科技的結果,夏娃成為「人與蛹」「人與獸」的合體,被禁錮於如「標本」的框架中,美貌依舊卻暗藏誘惑。葉謹睿《myAvatar = myChuckClose》(2007),以電玩介面邀請參與者一起設計屬於自己的替身(avatar),以好玩與反諷的操控方式,突顯數位時代虛擬生物絢爛卻空洞的生命模式,也挑戰著身分與自我認知在虛擬時代的真實意義。郭慧禪《泡泡人》(2006-2010)透過虛擬3D動畫,討論身處數位時代的資料焦慮狀態,動畫中的人物,在不斷的追趕中,陷入一個迴圈的存在空間中。曾鈺涓、沈聖博、黃怡靜、陳威廷《你在那裡?》(2010)邀請觀者搜尋網路的存在他者,最終卻只尋到一個模糊肖像的存在狀態。黃建樺《未命名》(2008裝置版),提出身體置於訊息環境中,與空間之間所形構的整體情境,不斷形變的身體與不斷重組變化的環境之間,達到彼此適應與心靈契合的整體狀態。

另一系列創作脈絡的藝術家們,以作品凝視自己的身體、生命與生存,透過自己身體或自身經驗,在作品中投射自我存在的意識狀態。宇中怡《失焦-耳語》(2009),以自身身體呈現主體的身體感知,透過不斷懷疑自身狀態的切面,反射當代人處於數位資訊媒介裡,多重視窗映射的迷離幻境與焦慮。黃博志《自畫像紅二號》(2007)以數位分解自己的身體,並透過觀看處理自己的身體,想像介於表皮與身體之間的縫隙,而觀者冷眼旁觀的凝視狀態,逼視他人如血軀殼,創造出讓人無法呼吸的視覺經歷。駱麗真《變奏之家》(2009)討論對「家」的情緒,是生命經驗記憶的喟嘆,她將記憶轉換成為劇本,以投影方式鑲嵌於屏風之上,成為看似熱到喧囂卻寂寥的紀念碑。蔡海如《是二一嗎?》(2005-2007)討論女性與男性的生存使命與意識差異,在一分為二的關係狀態中,走向不同的路途與分離狀態,卻又彼此相依。劉世芬《基督的鮮血》(2008)與穆勒式樹(2008),以自己的身體作為主題,討論生殖、生存與信仰之間的多重現象。張惠蘭《微慾望》(2010)建構身體、心理的私密空間,以片段的影像重整成為幻象,與觀者之間進行自我與他者之間曖昧互動。

數位工具產生數位革命,位元構築的新世界,改變整體的資訊社會的經濟模式,也使得人類思維成為一種以「位元」為基礎的系統性思維。數位科技不僅主導了藝術創作的工具使用,更重要的是在於其影響整體社會、文化與生活的發展脈絡,也影響了藝術家思考的模式與創作的主題。此策展提出數位藝術的主體,不僅僅是以工具為主體的討論觀點,也涵蓋人類生存於此數位時代,透過科技經驗世界,建立真實的過程中,透過身體展現與啟發此存在世界的反思與回應。在此數位時代中,藝術家不僅使用科技工具創作,也透過科技開啟了自己的存在意識。台灣數位藝術脈流計畫-脈波壹「身體‧性別‧科技」數位藝術展,希望能透過歷史脈絡去深究藝術與科技的關係,建立台灣數位藝術史,釐清當代數位藝術創作的概念與精神,理解數位藝術的創作本質,並且重新理解藝術史脈絡,理解藝術與科技的關係,以深化創作與論述研究。

策展團隊

林珮淳、廖新田、陳明惠、邱誌勇、駱麗真、曾鈺涓

參展藝術家

宇中怡、沈聖博、林珮淳、郭慧禪、陳威廷、黃博志、黃建樺、黃怡靜、張惠蘭、曾鈺涓、葉謹睿、蔡海如、劉世芬、駱麗真(依姓氏筆劃排列)

展覽資訊

展覽日期: 2010/12/17(五)~2011/01/23(日)

開放時間:每週二至週日(週一休館)10:00~18:00

展覽地點:台北數位藝術中心。台北市士林區福華路180號

開幕茶會:2010/12/18(六)14:00

座談會

第一場:台灣數位藝術面貌

時間:2010年12月18日(週六)15:00-16:30

主持人:陳冠君

與談人:邱誌勇、張惠蘭、林珮淳

第二場:女性、身體、家庭

時間:2010年12月26日(週日)15:00-16:30

主持人:江足滿

與談人:蔡海如、駱麗真、曾鈺涓

ꕥ 策展人的話

林珮淳

國立台灣藝術大學多媒體動畫藝術學系(所) 專任教授暨數位藝術實驗室主持人

「科技」在歷史中,可以代表人類當時代的技術突破、新的媒材研發以及因而帶出的嶄新思潮與驅勢,如攝影術的發明即是當時代的最新科技,而它帶給人類的影響層面是遠超過照相機本身的意義,從攝影、錄影到今日的電腦科技,或從機械、電子、到無遠弗屆的網際網路…皆喻表人類生活與思想的變革。具敏銳創造力的藝術家,則迫不及待的去轉化此科技為創作媒介與觀念,如未來派對動態時間的詮釋,在影像上獲得實踐;機動藝術也在機械引擎出現後被建立;電子、錄像、電視、傳媒、數位科技、電腦和網際網路等科技問市後,多元的藝術風格前撲後繼的蓬勃發展,因藝術家不但應用科技為表現作品的媒材,也因著科技的衝擊提出獨特的創作觀,如Cindy Sherman的攝影作品,即再現女性身體被大眾媒體科技物化的現象;Barbara Kruger也以媒體宣傳的廣告詞批判媒體暴力;Nan June Paik以電視機及錄像機創造錄像藝術之開端;Bill Viola也利用數位影像探討身體、生與死的議題;《the telegarden》的作者Ken Goldberg 與 Joseph Santarromana則以網際網路互動裝置,反思虛擬科技與大自然的對比。足見「科技」在每個時代實踐了藝術家無限的想像力,也被建構成當時代的藝術新語言或批判的對象本身。

策劃「性別、身體、科技」數位藝術展乃企圖展現當代藝術家如何以數位媒材提出多元的創作觀,同時也希望能從不同的角度來紀錄台灣數位藝術的全貌,因此特別邀請廖新田、陳明惠、邱誌勇、駱麗真與曾鈺涓共組策展團隊。初步討論的議題有「身體‧性別‧科技」、「自然與非自然」、「空間與媒介」、「流動與時間」、「隱喻與敘事」等,但由於空間有限而決定以台灣數位藝術年表的互動平台,以及系列性的展覽作逐步的呈現,以彌補作品缺漏的遺憾。現場實際展出的作品乃由策展團隊共同推薦,因此出現策展人也是參展人,由於考量當代藝術家都具有多重角色而決定保留名單,如曾鈺涓除了是網路藝術家也是數位藝術研究學者;駱麗真在創作與教學之餘,也投入台灣數位藝術年表的研究,相信從創作者角度來策展可以有別於純研究的學者觀點。另外,邀請女性主義藝術學者陳明惠是因她可加入「性別」的觀點,如她策劃的「0&1數字空間與性別神化」國際展即提出兩性就如電腦的0與1關係;邱誌勇在數位影像與傳播藝術的研究專業上可為台灣數位藝術脈流計劃作把脈,而廖新田則可從更宏觀的角度來檢視數位藝術的時代定位。

本人在此展的策劃觀點就是個人參展的創作觀點,如《夏娃Clone》系列是我對科技文明將帶給人類災難的危機預言,從我早期的數位圖像再現人工自然的假象,到近期利用數位影像、互動程式、Hologram批判人工生命的虛擬。參展藝術家中同樣對科技提出反思的作品有郭慧禪的《泡泡人》,她認為電腦科技的普及,龐雜的訊息讓人陷入隨時會落伍的恐懼與焦慮中;宇中怡的《失焦-耳語》則反射出了當代人處於數位資訊媒介裡多重視窗映射的迷離幻境與焦慮。因此,在所有展出的作品皆涉及「身體‧性別‧科技」的其一、其二或三者皆有交集的議題,讓觀眾看到台灣當代藝術家,如何因著數位手法才能完整表達他們創作觀的獨特作品。

在此特別感謝曾鈺涓從頭至終的全力投入,如企劃書的撰寫、作品的確認、補助的申請、文宣的設計、互動年表的製作、空間規劃及座談會的聯繫等,她的專業與敬業態度令人感佩與讚許。當然,感謝所有策展人、藝術家與座談主持人的參與,賴雯淑教授為此展所撰寫的研究論文,台北藝術中心的協辦,以及文建會、台北市文化局、台灣科技藝術教育協會、視盟與台灣女性藝術協會的贊助與支持,期待集結眾人的努力能逐步完成台灣數位藝術脈流之系列計劃。最後,我願在此特別向已故的好友,台灣科技藝術教育協會的發起人張恬君教授致上最深的敬意,她一生為教育貢獻,影響眾多學子,是台灣科技藝術教育界最重要的學者、藝術家及教育學家之一,願藉此展紀念她的愛與貢獻。

ꕥ 策展團隊

林珮淳 LIN Pey Chwen

澳大利亞國立沃隆岡大學藝術創作博士,目前任教於國立台灣藝術大學多媒體動畫藝術學系(所)專任教授暨數位藝術實驗室主持人 – 林珮淳教授曾擔任國內外數位藝術研討會、競賽、座談會與論壇等之評審與貴賓,作品發表於國內外重要美術館與當代藝術中心

廖新田 LIAO Hsin-Tien

台灣大學社會學博士,中英格蘭大學藝術史博士。國立台灣藝術大學藝術與文化政策管理研究所教授, 現任澳洲國立大學亞太學院文化歷史語言學系台灣研究資深講師。廖教授主要研究專長為臺灣美術史, 視覺藝術文化分析及藝評研究等, 著有《清代碑學書法研究》(2009)、《台灣美術四論:蠻荒/文明,自然/文化,認同/差異,純粹/混雜》(2008)、《傅狷夫行草字編》(2009)、《藝術的張力:台灣美術與文化政治學》(2010)。

陳明惠 Ming TURNER

英國羅芙堡大學藝術史及理論哲學博士,國立高雄師範大學藝術創作碩士,國立台灣師範大學美術系學士。現為英國帝蒙佛大學助理教授兼研究員與紐約Transart Institute藝術創作碩士課程教師。曾任英國曼特斯特華人藝術中心董事會委員、英國羅芙堡大學艾麗斯當代女性攝影藝術家資料庫研究助理,協助Professor Marsha Meskimmon籌備跨英國、南非、加拿大、巴勒斯坦及台灣之女性影像企劃案。獨立策展計畫:2011-12年〈美麗人生:記憶與懷舊〉國際巡迴展,於英國南坡公園藝術中心、英國新克里創意藝術中心、台灣高雄駁二藝術特區;2010年〈0&1:數位空間與性別神話〉於中國重慶501當代藝術中心;2009年〈純粹影像:亞洲中間人〉於德國柏林藝術大學與倫敦巴凡藝術中心。文章發表於國內外期刊與研討會,受邀演講於英國愛丁堡大學、英國曼徹斯特大學、加拿大多倫多大學、美國波斯頓會議中心等地。是台灣旅英著名的數位藝術研究者與策展人。

邱誌勇 CHIU Chih-Yung (Aaron)

美國俄亥俄大學跨科際藝術學系博士,專長為數位美學、視覺文化理論、影視理論與批評,與科技文化研究。現為靜宜大學大眾傳播學系副教授兼系主任,台灣媒體科技與創意產業研究中心執行長。為台北市文化局數位藝術中心第一屆與第二屆數位藝術評論獎入選獎之獲獎者,其重要著作包括:〈時空的多重性與身體─主體的融合─論《形、音、異聲音裝置展》中聲音創作的視覺姿態〉(2010)、〈從白色方塊到黑盒子,及其超越:論新媒體藝術的策展現實〉(2010)、〈《阿凡達》:數位影像科技的卓越展現,及其之後〉(2010)、〈歷史介入當代:檔案圖像的挪用與再創造〉(2010)、〈安迪.沃荷的連續性設計技法與晚期資本主義的消費意象〉(2010)等論文。編有《影音美學與創意行銷》(2007);《媒介擬想4:數位媒體與科技文化》(2006)、譯有《文化研究的基礎》(2006)。

駱麗真 LOH Li-Chen (Sappho)

國立交通大學應用藝術研究所博士候選人。現為世新大學公共關係暨廣告學系助理教授,中華民國視覺藝術協會理事長,其研究方向為台灣數位藝術史、數位藝術理論與創作。

曾鈺涓 TSENG Yu-Chuan

國立交通大學應用藝術研究所博士。現為世新大學公共關係暨廣告學系助理教授,台灣女性藝術協會副理事長。其研究方向為互動藝術創作與數位藝術理論,文章發表於國內外期刊與研討會。2005年與2006分別以《Immersing ME》《Flow》獲選參展發表於「ACM Multimedia國際研討會。2007年以《Who系列作品創作》獲國家文化藝術基金會科技藝術創作發表補助專案競賽榮譽。2008年作品《Flowerman》與《All Ways- O’s Chatroom》獲選發表於國際電子藝術研討會(International Symposium on Electronic Arts, ISEA)) 。2008作品Flow以論文形式,發表於Leonardo國際期刊。2009年以作品《你在哪裡》獲「國立臺灣藝術教育館98年獎勵跨領域之藝術創作與研究」,並獲選2010年數位藝術節互動裝置類項。

ꕥ 作品介紹 1

黃建樺

年代:2008

尺寸:空間裝置(視展出場地而定)

器材設備:單槍投影機、DVD播放器、弧形壓克力屏幕

創作媒材:數位錄像

創作自述:

身體「相涉於環境之中」,與世界的空間形構成一個整體的情境存有,故當外在的環境起了變化時,我們的身體立即也會跟著起變化,對於這個重新調整的情境之環境,必須重新加以認識和適應,使得新的環境,能夠再和人的身體及心靈,有一個重新再形構出來的全體之情境。

這是一個軟硬體兼具的顯像模式,人們內在有一個虛擬螢幕,重疊加上實際的空間上,帶著其自我辨認的座標點,在其中,些微的記憶與流動的形貌於飄忽狀態被閱讀,一種無可名狀的內在書寫與外部想像情境持續疊相揉合。

﹉﹉﹉

ꕥ 作品介紹 2

![]()

myAvatar = myChuckClose

葉謹睿

年代:2004

尺寸:網路藝術

器材設備:電腦 網路 印表機

創作自述:

《Equal》系列的軸心概念,是希望透過電腦軟體程式的撰寫,在觀者與現代主義藝術作品之間,搭建出一種自動化的換算機制和溝通平台。這個創作理念的主要關鍵,在於利用數位科技所蘊含的運算及資訊處理功能,來完成具有創造力及藝術性的轉化或再造。讓所有的觀眾,都能夠搖身一變,個個都成為現代藝術巨將。只要以簡單的鍵盤或滑鼠輸入,就能夠完成和享受當代藝術創作的興奮和喜悅。透過這些「藝術介面」(Art Interface),我希望完成一種雙向性的repurposing。這些作品的共通點,包括以下兩個階段:

1)Repurpose現代藝術主義大師的創作概念

意即是分析現代藝術主義大師的創作模式、習慣以及特質,並且將之簡化成為可供程式語言運用的邏輯,並且發展出能夠獨立運作的軟體程式。

2)Repurpose觀者所輸入或提供的資訊

透過容易操作的軟體介面,讓觀者能夠主動地去參與,並且將觀者所輸入的資訊與現代藝術主義大師的創作邏輯結合,創造出全新的藝術作品。

《myAvatar = myChuckClose》的介面構成,完全仿效暢銷電玩Wii裡面的Mii頻道(Mii Channel)。透過這個熟悉、簡單的介面,觀者可以很快設計出一個屬於自己的替身角色(avatar)。操作過程的最後一個步驟,則是以超級寫實主義大師查克.克洛斯(Chuck Close)的風格,來為這個虛擬的替身角色繪製一幅肖像。傳統的肖像畫,經常被用來記述和炫耀不可一世的權貴,《myAvatar = myChuckClose》煞有其事地去為虛擬人物作畫,用意在於以反諷的方式突顯這些數位時代虛擬生物絢爛卻空洞的生命模式,也挑戰著身分和自我認知在虛擬時代的真實意義。

﹉﹉﹉

ꕥ 作品介紹 3

myData = myMondrian

葉謹睿

年代:2007

尺寸:網路藝術

器材設備:電腦 網路 印表機

創作自述:

《Equal》系列的軸心概念,是希望透過電腦軟體程式的撰寫,在觀者與現代主義藝術作品之間,搭建出一種自動化的換算機制和溝通平台。這個創作理念的主要關鍵,在於利用數位科技所蘊含的運算及資訊處理功能,來完成具有創造力及藝術性的轉化或再造。讓所有的觀眾,都能夠搖身一變,個個都成為現代藝術巨將。只要以簡單的鍵盤或滑鼠輸入,就能夠完成和享受當代藝術創作的興奮和喜悅。透過這些「藝術介面」(Art Interface),我希望完成一種雙向性的repurposing。這些作品的共通點,包括以下兩個階段:

1)Repurpose現代藝術主義大師的創作概念

意即是分析現代藝術主義大師的創作模式、習慣以及特質,並且將之簡化成為可供程式語言運用的邏輯,並且發展出能夠獨立運作的軟體程式。

2)Repurpose觀者所輸入或提供的資訊

透過容易操作的軟體介面,讓觀者能夠主動地去參與,並且將觀者所輸入的資訊與現代藝術主義大師的創作邏輯結合,創造出全新的藝術作品。

《myData = myMondrian》有一個類似交友網站基本資料的輸入介面。觀者可以透過這個介面,輸入身高、體型、膚色、興趣、職業等等個人基本資料,每一項資料,都代表一項構圖決定的因素。在按下「輸入」之後,軟體程式便會自動開始進行運算,以資料分析的定律加上輸入時間這個變數,完成具有抽象藝術巨匠蒙德里安風格的構圖。換句話說,這個圖像,其實就是針對觀者量身訂做客觀的數位肖像。這些構圖外表也許看似抽象,但骨子裡卻比坊間盛行的45度仰角自拍更誠實。也許,在我們擺脫了霧鏡、打光、嘟嘴等沙龍技巧之後,能夠透過這個抽象化的過程找到不矯揉造作的自己。

﹉﹉﹉

ꕥ 作品介紹 4

泡泡人

郭慧禪

年代:2006-2010

尺寸:3’ 19’’

器材設備:單槍、PC

創作媒材:動畫

創作自述:

隨著電腦和科技的普及,人類的大腦運算和記憶能力似乎快要跟不上資訊和技術的更新,好像永遠在追趕著龐大而雜亂的訊息,陷入了隨時會落後伍的恐懼和焦慮中,彷彿走在一個找不到出口的迷宮中。

藝術是時代精神的反應,相同的情況也出現在藝術的操作上,如何在技術和觀念思維上,追趕上時代的腳步或是超越時代,而又不迷失在快速消費潮流中,便成一個艱鉅的課題;希望藉由回歸到最平凡人性需求,穿越過度膨脹的慾望與自我迷思,重探索真實的存在。

﹉﹉﹉

ꕥ 作品介紹 5

自畫像紅二號

黃博志

年代:2007

尺寸:7’ 17’’

器材設備:投影機 媒體播放器 電腦 喇叭 擴大器

創作自述:

自體分割 (Autotomy ) 這系列作品共有3個部份組成,概念是取自波蘭詩人辛波絲卡的自體分割一詩,截取並改寫辛波絲卡的兩首詩<自體分割>和<俯視>做為文本,並透過文本,以影像去表現背叛、情愛、慾望和死亡。

辛波絲卡在自體分割一詩中,將一隻海蔘的逃逸生存之法視為一種自然界的常態,即使過程中必須經歷裂體之痛。相對於我們而言,總是將許多重大事件留給了我們的生和我們的死,並且無力遺忘,我們誇大、渲染生命中各個事件的重要性,仍然企圖以詩、以破碎的呻吟來悼念不復存在的過去,這些難以抹去的經驗,成為一個個深淵,最終深淵無法從我們身上分割,而是恆久的纏繞。

我挪用辛波絲卡<自體分割>一詩中所說的這層層環繞來比擬背叛、情愛、慾望和死亡。我覺得被層層深淵纏繞的身體就像隻死掉的甲蟲躺在路上,在陽光底下無人哀悼地閃閃發光,引人思索:看來一副並未發生什麼大不了事情的模樣。

這次展出是第三個部份自畫像紅二號( Self-Portrait No.2(RED) ),來自於自己逼近觀看和經歷死亡的經驗,一種一直讓人無法甩去的經驗。

﹉﹉﹉

ꕥ 作品介紹 6

是二一嗎?

蔡海如

創作自述:

從1989年開始我的創作內容便是以「自覺身體在世界的存在」而不斷生產與心理、視覺有關的影像/實體的辯證遊戲。從平面水墨手繪流動性的身體器官片段,到象徵慾望、精力的影印湯匙影像剪紙四竄,也藉由參加過無數大小聯展的經驗,得以將「身體空間」的概念擴大到:加入鏡子等各種現成物件、材料、符號的象徵意義,和許多特定地點的空間環境,產生許多意涵不同的裝置作品。

我透過每次的展場創作進行個人生命虛線的描繪,探索著自己與肉身並存,於時間、空間中各自於垂直與水平向度開展的每個經驗片段與認知,填補成虛線中的每個片段凝視,如同接合我作品中一片片小鏡子而成為的一條虛線。然而關於在真實社會存活的每個主體(特別是女性),成為母親角色之後的我,才意識到要注視與想像虛線中的空白位置,唯有縫合既有的片段與空白部分,兩條交錯平行的虛線才能真正豐富與滿足。而這個抽象的思考仍必須轉化成作品形式,才能被閱讀,才能繼續舞動虛線,不斷重新定位,對既有的成規與現實,得到進行翻轉或創造的活力。

在持續活著的生命經驗中,我也觀察到,人們時而舞動這條線,時而在暫時固定住的線上兩邊來回跳著怪異舞姿,直到落幕。每個人隨著時間不同階段,永遠都有因國家/民族/社會/家庭等不同處境和性別意識,堅持關注與其所不可見的事物狀態。如同身體包覆著透明軟性鏡子,隨著成長與位移,無論如何觀看,還是參不透鏡子的另一端。

關於「媽媽經」為何在當代藝術創作中要避而不談?是因為眾人皆知的內容與嘮叨瑣碎? 對此問題的關注,來自於同時身為約定俗成意識產物下的「母親」與「照顧者」角色,以及發現大部份女性成為一位母親後,便自動發展出的「特殊能力」,和我無法放棄堅持「自由的」藝術家個體之間,在此階段所產生的困擾、摸索與省悟。反覆在各種「要」與「不要」之間,看見了這些問題產生的背後部份脈落,也強化想要了解其他成為母親的女性(同時身為女兒、媳婦與社會勞動者…等角色)她們個別的處境,以及了解女性/後女性主義眾多論述與發展狀態的慾望。試圖以創新有趣的方式呈現我對眾多女性存在的感知與感動,變成這幾年我努力的方向。

﹉﹉﹉

ꕥ 作品介紹 7

決明‧卡西雅

蔡海如

【功效和應用】

決明子性味苦、甘、鹹,微寒,入肝、腎、大腸經。有清肝益腎,明目,利水通便作用。主治目赤腫痛,羞明淚多,青盲,雀目,頭痛頭暈,視物昏暗,肝硬化腹水,小便不利,習慣性便秘。外治腫毒、癬疾等。

【現代研究】

現代研究表明,決明子除含有糖類、蛋白質、脂肪外,還含甾體化合物、蒽醌類化合物如大黃酚、大黃素等,還有人體必需的微量元素鐵、鋅、錳、銅、鎳、鈷、鉬等。有平喘、利膽、保肝、降壓、降脂等作用,並有一定抗菌、消炎,降血壓和強心作用。對人體新陳代謝、中樞神經和血液循環也都有影響。

﹉﹉﹉

ꕥ 作品介紹 8

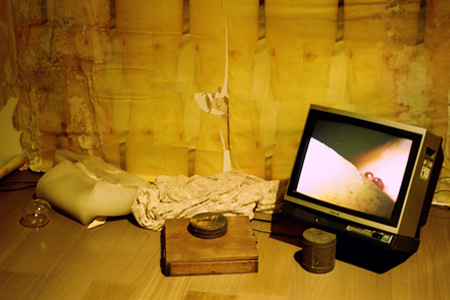

變奏之家

駱麗真

年代:2009

尺寸:170cm X 180cm

器材設備:

DVD Player x1

投影機X1

裝置作品 x1

創作媒材:錄像裝置

創作自述:

在創作與展演間,常常有一些對話間的延遲

傻傻的楞在開幕時的當下

總覺得

作品展出了,但那一件還還可以捏捏弄弄

展覽落幕了,卻覺得還有些後記想說

味道總是嚼在嘴邊

作品總是要一想再想,想一說再說

與家有關的議題,我已咀嚼多時,也有過幾件組曲作品

華麗與變奏應該就是努力的想把這些情緒作個總結吧

或許和成長的記憶有關,或許是古老劇本的印象

我對那些金玉其外、敗絮其中,

熱鬧喧囂卻終究收場寂寥的豪奢家庭

總有無限唏噓

所以

我試圖以更華麗的手法將它徹底變奏

讓倒映瞳仁的金碧輝煌,灼灼發亮

營造出更對比的突兀與寂寥

讓華麗徹底空虛

讓變奏更顯詭異

當繁星升起

細碎亮點閃爍眼前

那華麗的 變奏的 失憶的迷濛當下

便將過去以為逝去的

整串想起

﹉﹉﹉

ꕥ 作品介紹 9

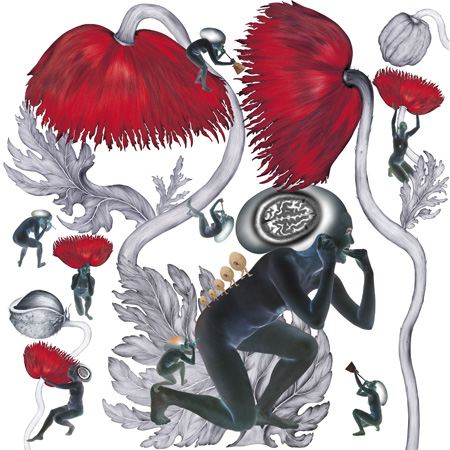

基督的鮮血

劉世芬

年代:2008

尺寸:120 x 120 CM

器材設備:色鉛筆,身體影像數位輸出

創作自述:

「兵丁拿苦膽調合的酒給耶穌喝,他嚐了,就不肯喝。」

馬太福音27:34

罌粟(Papaver somniferum)

罌粟原產於歐洲南部及亞洲伊朗,土耳其等地。公元七世紀由波斯傳入中國,是一種一年生的罌粟科植物,其花大而美麗,花瓣四枚,未成熟的果實汁液所製成的鴉片是古老的止痛藥,但製成海洛因或嗎啡則會讓人染上毒癮。有學者指出此處經文中的苦膽所指的是罌粟,與酒調合所產生的麻醉效果可以減輕被釘十字架犯人的痛苦。但耶穌拒絕了,他要在神智清明的狀態下忍受痛苦!

以作者的身體負片影像與MRI腦部影像結合成的類腦囊人型,指向的是一種懸浮於信仰與多重現象語境的存在樣態,在巨罌粟下單膝下跪的人,一手塞入自己的嘴巴、一手掩住耳朵,對於苦痛的呼號,不想聽也不願叫。為的是呈現意識 – 信仰與現象的多維詭辯。

﹉﹉﹉

ꕥ 作品介紹 10

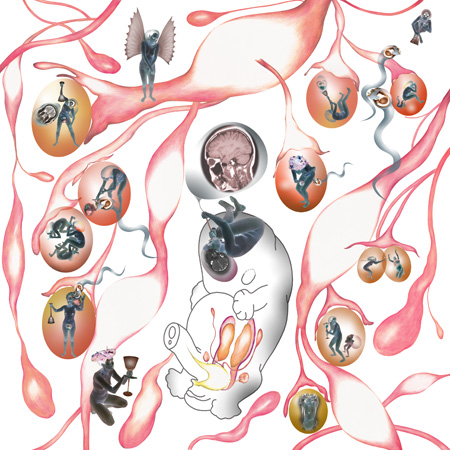

穆勒氏樹

劉世芬

年代:2008

尺寸:120 x 120 CM

器材設備:色鉛筆,身體影像數位輸出

創作自述:

在胚胎學中,人體的胚胎發育的第6週期間,新形成的一對導管—穆勒氏管(Mullerian duct)在人類生殖系統的發展初始,這個階段稱為兩性(ambisexual)或無性別時期(indifferent phase)直到第7週的第一天,由於XY染色體上的單一遺傳因子的影響,使得男女生殖系統的發育,各自展開不同的發展路徑。此階段發展即象徵著人們歧異、衝突、矛盾的開始。作品穆勒氏樹;即以色鉛筆手繪由穆勒氏管變異的生殖系統圖像結合作者身體影像後製數位輸出,藉以呈現一個個體在生殖醫學語言以及社會文化模型建構下的隱性敘述。

﹉﹉﹉

ꕥ 作品介紹 11

微慾望

張惠蘭

年代:2010

創作媒材:數位錄像裝置

創作自述:

透過影像與材質,探索主体與另一主体間的邊緣厚度,實現自己與他人之間下一個平衡點的過渡,透過數位影像的運用作品將建構一個身體的、心理的私密的空間領域,應用了電視機播放的方式,透過影像的片斷重整,試圖從種種幻象的營造中,透過鏡頭對虛構身體的探索,虛擬的互動與實體的表現,與群眾間維持一種不確定的曖昧關係。

﹉﹉﹉

ꕥ 作品介紹 12

失焦-耳語

宇中怡

年代:2009

尺寸:120 cm × 72cm ×3

創作媒材:靜態影像輸出

創作自述:

作品〈失焦-耳語 Lost my focus-whisper 〉延續〈失焦Lost my focus 〉系列 ,是以創作者自身身體做為藝術觀念的轉媒,呈現主體的身體感知,不斷懷疑自身狀態及具切段某個聯結點之慾望,極度無法專心、混亂、拉扯、抽離卻又像蓄意地逃離出口,彷彿自言自語式的自我端視、側目、或以旁觀者角度的凝視著…那是一種清晰的失焦。

創作關注點是關於自身生命經驗與之連結延伸並向外投射,創作思維中藉由向自身提出質疑,反射出了當代人所處流轉於數位資訊媒介裡多重視窗映射的迷離幻境與焦慮,捕捉了當代視窗永恆映射著外在的視界,引出鏡外更令人好奇、無解與難以意料之境地。

﹉﹉﹉

ꕥ 作品介紹 13

失焦Ⅱ

宇中怡

年代:2005

尺寸:02min08循環

創作媒材:單頻道錄影

創作自述:

〈失焦〉(Lost my focus)系列,是以創作者自身身體做為藝術觀念的轉媒,呈現主體的身體感知,在這時間、空間消失和壓縮的時代中無力去確認的自身,快速的生活資訊流動、閃爍著,一切的感知幾乎被切斷、分割或被覆蓋,片段、瑣碎到無法整理、撥開和喘息,因此主體「消失的企圖」越趨強烈,那是關於主體自身為了尋求某種答案而產生的一種意識的渴望,在過程中「自我」和「自我」又出現許多不同的關係,在其中不斷懷疑自身狀態及具切段某個聯結點之慾望,極度無法專心、混亂、拉扯、抽離卻又像蓄意地逃離出口,彷彿自言自語式的自我端視、側目、或以旁觀者角度的凝視著,失焦伴隨著過度凝視而來,凝視也樂於享用失焦的快感…那是一種清晰的失焦。

﹉﹉﹉

ꕥ 作品介紹 14

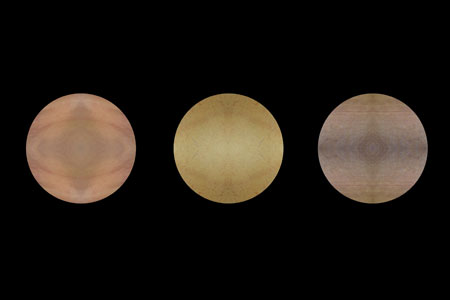

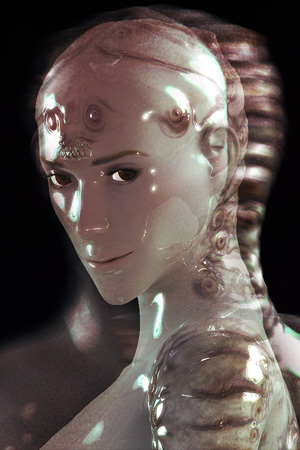

夏娃Clone肖像系列

林珮淳

年代:2010

尺寸:46cm x 58cm x 4cm

器材設備:壓克力鋁框、聚光燈

創作媒材:3D動態全像攝影

創作自述:

《夏娃Clone肖像》系列乃反思了人類極致發展文明科技的結果,逐漸將夏娃(喻表人類)變造成「人與蛹」甚至「人與獸」的合體,其美貌雖依舊存在(正如基因的改造美其名是造福人類,卻不知將帶下物種的災難),面貌甚至如無生物般的冷酷如:金、銀、銅、鐵、泥(磁土)等形象,且額頭上印有各種人類語言的666數字,如中文、日文、德文、阿拉伯原文、阿拉伯數字、匈牙利文、埃及文等,喻表各族、各民、各國皆無法逃脫獸的挾制。

因此,為了顯現夏娃Clone的全貌,我選擇了「3D動態全像攝影」(Hologram)的高科技材質,企圖展現她各種角度的姿態與眼神,並利用壓克力透明材質將她封存於如「標本」的框架中,讓觀者仔細閱讀《啟示錄》中所預言的獸像,當觀者左右移動時,會驚奇的發現夏娃Clone的眼神也同時跟隨著觀者的眼神,在美貌的底層暗藏著被誘惑的危機。

﹉﹉﹉

ꕥ 作品介紹 15

你在那裡?

曾鈺涓、沈聖博、黃怡靜、陳威廷

年代:2010

創作自述:

《你在那裡?》希望透過存在於網路彼端的另一個體,共同匯聚成一個無法清楚辨識的數位時代肖像。圖像中以星辰隱喻散居在網路世界的眾生;水則暗喻生生不息,流動不止的網路世界;將遍佈於虛擬世界之眾生肖像串連成為一顆顆的星子,然後轉換成天上傾瀉而落入水中的珠簾,最後在瀑布底端再次呈現出無法辨識、模糊不清的眾生肖像。

邀請觀者輸入欲搜尋之姓名,啟動搜尋相片搜尋並抓取出相片中的臉部區塊,構成一組肖像。個人原有的肖像,見證了曾出現於世界此端的真實,由網路的此端傳輸到世界的彼端,透過數位編碼,讓個人的真實存在以訊號重組,個人在訊號流動之中,失去了存在的唯一性,被解碼與重新編碼成為0與1,在與眾生重組的過程中換成另一個不同面貌重新存在,成為在場又不在場的他者。在訊號傳送之間,接收存在訊號,想像自我的存在,然而存在於此時、此刻的我們,是否是真實存在的我們?

ꕥ 關於藝術家

黃建樺

我們在一個越出的變形弔詭世界中游移,我們樂在其中,而且已經樂到失去辨別判準的能力。

學歷

2008.9~ 國立台南藝術大學藝術創作理論研究所博士班

2006 國立台南藝術大學造形藝術研究所畢業

2003 國立台灣藝術大學雕塑學系畢業

主要個展

2010 「BLANKSCAPE」,奧克蘭UNITEC大學,紐西蘭。

2008 「我不乖」,岐阜文化中心,日本。

2006 「走獸」,自強貳捌肆,台北。

2004 「片段城」,新樂園藝術空間,台北。

2003 「石體」,台灣藝術大學,台北。

主要聯展

2010 「泡故宮─從後遺民到後現代」,Inart Space,台南。

2010 「台灣當代藝術展》,慶南道立美術館,韓國。

2010 「YOUNG ART TAIPEI–第二屆台北國際當代藝術博覽會」,王朝大酒店,台北。

2010 「混炒黑潮》,沖繩藝術大學藝術中心,日本。

2010 「Going Green」,Queens Botanical Garden,紐約費城等地,美國。

2009 「YOUNG ART TAIPEI–台北國際當代藝術博覽會」,王朝大酒店,台北。

2009 「輕度》,國立台灣美術館數位藝術方舟,台中。

2009 「邂逅の風」,Camp Talugani 美術館,日本。

2009 「PHOTO TAIPEI 2009 -台北攝影與數位影像藝術博覽會」,六福皇宮,台北。

2008 「Gaze & Glance」,索卡藝術中心,台南。

2008 「第二種視野」,國立台灣美術館,台中。

2008 「永恆的成人遊戲工廠」,關渡美術館,台北。

2008 「聽雨的聲音」,Camp Talugani Artistic Form,日本。

2008 「意識流」,臻品藝術中心,台中。

2008 「廢品」,Inart Space,台南。

2008 「2008粉樂町當代藝術展」,富邦藝術基金會,台北。

2008 「LV》,竹圍工作室,台北。

2007 「卯月吹來的風」,Camp Talugani Artistic Form,日本。

2006 「俳句」,那霸市民Gallery,沖繩,日本。

2006 「城市曼波-台北新樂園‧雪梨Stone Villa交流展」,雪梨,澳洲。

2005 「2005高雄美術獎」,高雄市立美術館,高雄。

2005 「INDEPENDANT@RICE+」,東京RICE+,日本。

2005 「鏡象-他者與差異」,台南藝術大學藝象藝文中心,台南。

2005 「2005台灣聲視好大」藝術家博覽會,中影文化城,台北。

2004 「還原模式Ⅷ 現場狀態之能為測量」空間.滲透與介面建構,朱銘美術館,台北。

2003 「2003台北美術獎」,台北市立美術館,台北。

獲獎與註村

2010 台北國際藝術村出訪亞洲紐西蘭基金會駐村藝術家

2010 獲選出訪亞洲紐西蘭基金會Asia New Zealand Foundation藝術家駐村計劃,台北國際藝術村。

2008 國家文化藝術基金會2008-2期常態補助-國際交流

2005 高雄美術獎,首獎。

2005 高雄市立美術館永久免審查藝術家

2004 第58屆全省美展,雕塑類第三名。

2004 文建會鐵道藝術網路-台中二十號倉庫第五屆駐站藝術家

2003 台北美術獎,優選。

典藏

2005 高雄市立美術館,台灣。

2008 國立台灣美術館,台灣。

2008 臻品藝術中心,台灣。私人收藏。

﹉﹉﹉

葉謹睿

現任紐約州立大學FIT設計學院大眾傳系專任助理教授

現任紐約普瑞特藝術學院互動媒體系客座助理教授

歷任紐約帕森斯藝術學院客座助理教授

歷任藝術家雜誌專欄作家

歷任典藏今藝術雜誌專欄作家

著作

互動設計概論(藝術家出版社)

數位美學(藝術家出版社)

數位藝術概論(藝術家出版社)

大蘋果英雄傳:紐約藝術導覽(典藏出版社)

藝術語言@數位時代(典藏出版社)

展覽

2010 「Made in Internet」波蘭ArtBoom藝術節

2009 「Transmediale 09’ 」德國柏林新媒體藝術展

2008 「Execution」美國紐約時尚美術館

2008 「BITMAP – as good as new」費城Drexel大學Leonard Pearlstein 藝廊

2008 「sound.sight[interaction] 2.0」美國馬里蘭州 Maryland Institute College of Art

2008 「Blip Festival 07」美國紐約電子光藝術節

2007 「Art Basel 藝廊博覽會」美國佛羅里達州 Miami Beach

2007 「Seven Ways for Saying Internet with Net Art」德國科倫新媒體藝術節 07

2007 「Plug and Play 2.0」台中國美館數位藝術方舟

2007 「臺澳新媒體藝術展」台北關渡美術館

2007 「Diverse Visions」美國新澤西 Seton Hall 大學 Walsh 藝廊

2005 「Net Archives」義大利羅馬 MAXXI 美術館

2006 「Equals (solo exhibition) 」美國紐約 VertexList 藝廊

2006 「Duality」美國佛羅里達州南佛羅里達大學 Melvin 藝廊

2005 「You Are Here」美國紐約 VertexList 藝廊

2005 「Crossing Disciplines」美國紐約 Pratt 大學 Schafler 藝廊

2005 「Faculty Exhibition」美國紐約 Pratt 大學 Schafler 藝廊

2004 「NEXUS: Taiwan in Queens」美國紐約皇后美術館

2004 「Era of Contention」美國紐約康乃爾大學 Herbert F. Johnson 美術館

2003 「Liquid_Mondrian (solo exhibition) 」美國紐約 VertexList 藝廊

2002 「Making It Home」美國紐約 Ise 文化基金會

2002 「Unknown/Infinity:Culture and Identity in the Digital Age」美國愛荷華州軍團藝術中心 Legion Arts/CSPS

2001 「Unknown/Infinity:Culture and Identity in the Digital Age」美國紐約新聞文化辦事處台北藝廊

2001 「Unknown/Infinity:Culture and Identity in the Digital Age」美國紐約 Stephen Gang 藝廊

2001 「NurtureArt Reaches the Heights」美國紐約大學 Washington Square East 藝廊

2001 「The Forgotten Present (solo exhibition) 」美國紐約 Zao 藝廊

2000 「Beyond Ethnic Stereotypes」美國俄亥俄州 Kennedy 美術館

2000 「Crossing the Line」美國愛荷華州軍團藝術中心

2000 「A Split Second of Eternity」美國紐約 Telomere 藝廊

2000 「Techno 」美國紐約 Telomere 藝廊

1999 「7th Exhibition of Asian Artists 」美國紐約 Pace 大學

1999 「Crossing the Line」美國紐約 Knickerbocker 藝廊

1999 「Plan for Peace」美國紐約 Time Square Gallery藝廊

1999 「Pier Show 7」美國布魯克林藝術家協會

1999 「C. J. Yeh, Recent Paintings (solo exhibition) 」美國紐約美華藝術中心

收藏

美國芝加哥藝術學院 The Joan Flasch Net Art Collection

義大利羅馬 MAXXI 美術館 Net Art Archive

美國賓州大學藝術研究所

美國 Pace 大學

﹉﹉﹉

郭慧禪

2001 倫敦藝術學院藝術碩士 (MA Fine Art, Chelsea College of Art& Design, The London Institute)

1999 國立台灣藝術學院美術系藝術學士

個展

2008 「郭慧禪2008年個展──光線寫作」,也趣畫廊,台北

2007 「郭慧禪2007年個展──繪畫」,新樂園藝術空間,台北

2005 「擬態–郭慧禪作品展」,新樂園藝術空間,台北

2003 「郭慧禪影像創作展」,竹師藝術空間,國立新竹教育大學,新竹

2003 「《自畫像》─影像個展」,生圖美學空間,台北

聯展

2010 「擁擠的樂園,新樂園藝術空間」,台北

2010 「笑CC ‧ 遊街區」,UrbanCore Café & Bookshelf,台北

2010 「『和諧的世界』的美麗與哀愁」,2010第二屆大理國際影會,雲南,中國

2010 「美的再濫用,視盟藝文空間」,台北

2010 「新樂園‧VT‧新浜南北串連展之新樂園年度推薦新人王,黃長壽個展I、II」,非常廟藝文空間、新浜碼頭藝術空間,台北、高雄

2009 「台北攝影與數位影像藝術博覽會」,六福皇宮大飯店,台北

2009 「有影嘸? 2009台灣攝影BAZAAR」,信義公民會館,台北

2009 「大阪藝術博覽會」,大阪,日本

2009 「ARTO釜山藝術博覽會,釜山,韓國

2009 「情慾世界裡的真實!?」 ,台灣國際視覺藝術中心,台北

2009 「台北國際當代藝術博覽會,王朝大酒店,台北

2009 「雙凝─台灣女性藝術的鏡觀視角,國立台灣美術館,台中

2009 「月光光 心慌慌-非常廟三週年之關鍵報告」,非常廟藝文空間,台北

2009 「不只是氣味」,元智大學藝術中心,元智大學,桃園

2008 「何以自處─一個自我及其處境的展覽」,靜宜大學藝術中心,靜宜大學,台中

2008 「超作品」,高苑藝文中心,高苑科技大學,高雄

2008 「色相環¬─羅惠瑜 劉芸怡 郭慧禪 林芳宇 林宜賢 李佳祐的攝影敘事」,非常廟藝文空間,台北

2008 「零光片羽」,新樂園藝術空間,台北

2008 「小甜心─伊通公園二十週年慶」,伊通公園,台北

2008 「2008遊戲競技場」,香港藝術公社,九龍,香港

2008 新樂園十週年展「永恆的成人遊戲工廠」,關渡美術館,台北

2008 「Fu‧感覺—新世代女性創作者」,大象藝術空間,台中

2008 「華西街」,台北文化中心,紐約,美國

2007 「DiVA Paris」數位及錄像藝術博覽會,巴黎,法國

2007 「台灣藝術的幽默和詼諧」,天理畫廊,紐約,美國

2007 「迷離島—台灣當代藝術視象展」,華盛頓藝術科學館,南達科他州,美國、當代亞洲藝術國際中心,溫哥華,加拿大、印第拿坡里大學藝術中心,印第安納州,美國、哥倫布州立大學藝廊,喬治亞州、國立台灣美術館,台中

2007 「第一屆性與藝術國際學術研討會」,樹德科技大學,高雄

2006 「煉丹:亂雨‧出神‧雜音」,CO6台灣前衛文件展,台灣建築‧設計與建築展演中心,台中

2006 「無以名狀」另類空間之台灣新藝與新樂園交流展,台灣新藝,台南

2006 「請加入連結」新樂園藝術空間第七期成員聯展,新樂園藝術空間,台北

2006 「金星的彼方」台灣女性攝影家三人展,守護神花園藝廊,東京,日本

2005 「新台灣人-數位影像的證言」特展,關渡美術館,台北

2005 「流形感冒」另類空間之南新浜北樂園交流展,新浜碼頭藝術空間,高雄

2005 「凝視的詩意─台灣當代攝影與繪畫的多重現實景觀」,巴文中心,巴黎,法國、渥太華市政府美術館,渥太華,加拿大、高雄市立美術館,高雄,台灣

2004 「擬像時代─當代攝影展」,索卡藝術中心,北京,中國

2004 「無原因的事件」,南海藝廊,台北

2004 「2004藝術家博覽會」,華山藝文特區,台北

2004 「出神入畫」華人攝影新視野,台北當代藝術館,台北

2003 「魅影世代-第二屆新樂園 Emerge 新秀展」,新樂園藝術空間,台北

2003 「自體延展」女性六人展,嘉義鐵道藝術村,嘉義

2003 「 2003台北美術獎」,台北市立美術館,台北

2003 「2003藝術家博覽會」,華山藝文特區,台北

2002 「幻影天堂─台灣當代攝影新潮流」,大趨勢藝術空間,台北

2002 「非核家園」數位展示,國立台灣科學教育館,台北

2001 「Degree Show of MA Chelsea」, Chelsea College of Art& Design, London, UK.

2001 「Jamtart Photo Show, The Collection, London, UK.

1999 「NTCA校友聯展,宜蘭縣立文化中心

1998 「色彩與人生」聯展,中正藝廊,國立台灣藝術教育館

1997 焦點畫室聯展,宜蘭縣立文化中心

獲獎

2008 郭慧禪2008年個展──光線寫作,台北市文化局97(第二期) 展覽補助,台北

2007 郭慧禪2007年個展──繪畫,財團法人國家文化藝術基金會96(第一期)展覽補助,台北

2003 溫室─黃芳琪‧李昀珊‧葉怡利創作展,財團法人國家文化藝術基金會92(第二期)展覽補助,台北

2003 台北美術獎優選,台北市立美術館,台北

1998 師生美展版畫類第三名,國立台灣藝術學院,台北

展覽策劃

2004 「打開心胸鐵鎚功」──新樂園第六期成員展,新樂園藝術空間,台北

2004 「無原因的事件」,國北師南海藝廊,台北

2003 「溫室─黃芳琪‧李昀珊‧葉怡利創作展」,嘉義鐵道藝術村,嘉義

﹉﹉﹉

黃博志

黃博志過去的作品是透過錯誤使用掃描機來製造動態影像,藉著脫離常軌的路徑去尋求新的美學可能。影像內容則關注人類的身體和生活經驗, 如死亡、愛情、恐懼……,以及個人意識的描繪。也大量引用繪畫特性,並挪用詩、電影或小說的片斷為文本,進而成為一種創作方法,做為再現生命經驗和重溯那不停流逝的感覺。希望在回歸繪畫的美學過程中,大量身體勞動的投入下,可以喚醒自身最細微的身體政治以及心理意識。

目前的創作則希望能透過各種不同的身份、位置與社會有更多的互動和介入,除了個人作品的製作,更以展覽的策劃 網路社群的互動、行動的執行來實踐,並且探討藝術本身可能帶來的政治狀態以及對自身現實經濟格局的回應。

學歷

2004 台中師院美勞教育學系學士

2007 現就讀於台北藝術大學科技藝術研究所

個展

2004 「Rainbow Man」 Nell’s Home,台中

2005 「JEANY」20號倉庫,台中

聯展與放映

2005 「捉影 素描主題展」 20號倉庫,台中

2005 「五行.五形-台灣當代常民劇場」 高雄市立美術館,高雄

2005 「2005城市街頭藝術推廣成果發表」 台北國際藝術村,台北

2005 「五行.五形-土地上的奇花異草」 關渡美術館,台北

2006 「慢」台北當代藝術館,台北

2006 「解碼」台灣藝術 設計與建築展演中心、藝像藝文中心,台中、台南

2006 「neMaF 2006 第六屆首爾新媒體藝術節」首爾,韓國

2006 「404 第三屆國際電子藝術節」羅沙略,阿根廷

2006 「打開當代十-後文件」華山文化園區,台北

2007 「假動作2」華山文化園區,台北

2007 「城市遊牧影展 2007」台北國際藝術村、南海藝廊、Capone’s 、Mei’s Tea Bar,台北

2007 「2007 國際新媒體藝術節」關渡美術館,台北

2007 「URBAN NOMAD Project ,Scope Basel」巴塞爾,瑞士

2007 「簡單與複雜的弔詭」國立台灣美術館,台中

2007 「粉樂町2」台北信義商圈,台北

2007 「深呼吸」索卡藝術中心,台北

2007 「感知相變」現代畫廊,台中

2007 「URBAN NOMAD Project ,Scope Miami」邁阿密,美國

2008 「深呼吸」索卡藝術中心,北京,中國

2008 「2007第11屆日本文化廳媒體藝術祭」國立新美術館 , 日本

2008 「半影:台灣當代藝術展」南澳大學美術館 , 澳洲

2008 「第二種視野」國立台灣美術館,台中

2008 「SELECTIONS FROM PENUMBRA: CONTEMPORARY ART FROM TAIWAN 」

2008 Centre for Contemporary Photography, 澳洲

2008 「假動作3」新苑藝術,台北

2008 「新視域」奕源莊藝術空間,北京,中國

2008 「跨領域—未來藝術先驅」關渡美術館,台北

2008 「2008台北數位藝術節「超介面─TRANS─」」台北當代藝術館,台北

2008 「08上海藝術博覽會國際當代藝術展—驚喜的發現」上海展覽中心,上海,中國

2008 「小甜心—伊通公園二十周年慶」伊通公園,台北

2009 「大幻影」國立中正文化中心 國家音樂廳文化藝廊,台北

2009 「Room 19」關渡美術館,台北

2009 「蔓‧流體」國立台灣美術館,台中

2009 「月光光 心慌慌-非常廟三週年之關鍵報告」VT Artsalon,台北

2009 「S-HOMO」K’s Art,台南

2009 「實境.異想 當代青年藝術家聯展」現代畫廊,台中

2009 「秘密花園」雀而喜美術館,紐約,美國

2009 「軟抗爭」VT Artsalon,台北

2010 「台灣藝術新世代」上海美術館、北京今日美術館,上海、北京,中國

2010 「藝術在山左右」台北市松仁路297號,台北

2010 「第八屆台新藝術獎」高雄市立美術館,高雄

2010 「改造歷史–平凡的奇觀」國家會議中心,北京,中國

2010 「台灣當代藝術論壇雙年展」UrbanCore Café & Bookshelf,台北

榮譽

2004 20號倉庫鐵道藝術村第五屆駐站藝術家

2005 94年青年藝術作品購藏徵件計畫「LUCY and SUNNY Have a Drug 」國立台灣美術館典藏

2006 第11屆大墩美展數位藝術類首獎

2007 96年青年藝術作品購藏徵件計畫「Flov”er」國立台灣美術館典藏

2008 2008第三屆台北數位藝術獎-數位音像類首獎

2010 第八屆台新藝術獎–年度視覺TOP 5

﹉﹉﹉

蔡海如

1990 國立藝專美術科畢業

1993 法國國立瑟基藝術學院藝術系肆業

個展

2008 「虛線之舞」,朱銘美術館,台北

2001 「看入.看出」,新樂園藝術空間,台北

1996 「”我的身體”與”我”,一起活著…」,帝門藝術教育基金會,台北

1995 「體/影像」(corps/image),新樂園藝術空間,台

聯展

2009 「非限制級-藝術何以灌溉」吉林藝廊,台北

2008 「Opening Show 」 ONE YEAR GALLERY

2008 「當代女藝:身份 / 環保」新光三越百貨公司文化館,台中

2008 「新樂園十週年特展─ 永恆的成人遊戲工廠」關渡美術館,台北

2008 「吃情女-當代藝術展」花蓮創意文化園區,花蓮

2007 金山國小駐校藝術家,朱銘美術館館校合作計畫

2006 「台北二三」台北市立美術館,台北

2006 「無所不在」台北國際藝術村,台北

2006 「遼闊的漣漪與合音 ─位移 重組 連結」駁二特區,高雄 台北國際藝術村,台北

2006 「帶著作品去旅行」南海藝廊,台北

2006 「女性譯 [藝]寫」台北國際藝術村,台北

2005 「第二屆洄瀾國際藝術創作營」成果發表,

2005 「旅行者的眼睛:Paris for ever』Alain le Gaillard Gallery,法國,巴黎

2004 「花與神話_關渡花藝節」台北藝術大學,台北

2004 「立異-90年代台灣美術發展」台北市立美術館,台北

2002 「無敵海景大排檔」新樂園藝術空間,台北

2002 「之間/事件」華山藝文特區,台北

2002 「看入.看出 Ⅱ」在地實驗 T Art作品系列展, 在地實驗,台北

2002 「高雄畫廊博覽會」高雄市工商展覽中心, 高雄

2002 「台灣當代藝術全集 Ⅱ」鳳甲美術館,台北

2002 「輕且重的震撼」 Total當代藝術館, 韓國,漢城

2002 「Co2台灣前衛文件展」華山藝文特區,台北

2002 「台北公共藝術節」內湖大湖公園,台北//永久裝置:內湖污水處理廠清水公園,台北

2001 「沒問題」新樂園藝術空間,台北

2001 「橘玻璃珠」觀念藝術展﹐華山藝文特區,台北

2001 「輕且重的震撼」台北當代藝術館(I.C.A.)開幕展,台北當代館,高雄市立美術館

2001 「粉樂町﹕台北東區當代藝術展」PS﹕自私著物商業空間﹐台北

2001 「絕對身體」大趨勢藝術空間,台北

2000 「心靈再現:台灣女性當代藝術展」高雄市立美術館

1999 「末世祭:台灣當代圖像展」台北藝廊,紐約

1998 「欲望場域」1998台北國際雙年展﹐台北市立美術館

1998 「穿越華山特區」華山藝文特區開幕展,台北

1997 「二二八美展,悲情昇華」台北市立美術館

1997 「開放展」」台南市吳園藝文館

1997 「兩岸新聲-當代畫語」香港藝文中心﹐台北中正藝廊

1996 「96年台北縣陶藝美展-陶藝新域組」台北縣立文化中心

1996 「台北市第二十三屆美展」台北市立美術館

1995 「開幕序」新樂園藝術空間,台北

1995 「潛泳8種方法」新樂園藝術空間,台北

1995 「我不知道,我渴望…」台北縣立文化中心 (新寶島藝術季系列二)

1995 「伊通公園七週年慶」伊通公園

1993 「留法青年藝術家聯展」,PARIS郊區

1991 韓國「大田國際藝術雙年展」邀請展﹐韓國

獎助(含得獎、補助、駐村)

2008 朱銘美術館邀請舉辦『虛線之舞』個展, 獲國家文藝基金會補助

2007 朱銘美術館館校合作計畫案,獲邀擔任金山國小駐校藝術家,提出以【勞動者】主題進行人文藝術統合性課程發展

2006 台北國際藝術村駐村,駐村計畫【身體異/譯寫】女性藝術工作坊

2005 第二屆國際洄瀾藝術創作營

2002 公共藝術作品【晃動的眼睛】獲選典藏於台北內湖污水處理廠清水公園

1996 台北市第二十三屆美展入選

1996 台北縣陶藝美展,陶藝新域組入選 典藏

協同策展

2001 糖衣辣椒球,第一屆新樂園Emerge新秀展,新樂園藝術空間,台北

2002 新樂園跨領域藝術節,新樂園藝術空間,台北

相關著作

畫冊 《蔡海如1989-1996》 帝門藝術基金會1996年出版

畫冊 《虛線之舞 ─ 蔡海如2008個展》朱銘文教基金會2008年出版

﹉﹉﹉

駱麗真

世新大學公共關係暨廣告學系專任助理教授,現任中華民國視覺藝術聯盟理事長。國立交通大學應用藝術研究所博士候選人。

個展

2009 「華麗與變奏」, 台北信義公民會館

2003 「快樂半島」,台中20號倉

2003 「快樂漫遊」,壢新醫院藝術中心

2002 「快樂地」,華山烏梅酒廠

2002 「螢光變奏」,智邦藝術基金會

聯展

2010 「台灣數位藝術脈流計畫-脈波壹:『身體、性別、科技』數位藝術展」,數位藝術中心,台北

2010 「藝想ten開-See U Next 10」-2010視盟藝術家博覽會。台中創意文化園區 國際展演館、藝文展覽館

2008 「工程師的兒童樂園 新竹市第一屆科技藝術展」新竹市美術館暨開拓館,新竹。(所以然藝術實驗室)

2007 「“Boom!”快速與凝結:新媒體中的相互作用」,關渡美術館,台北。(所以然藝術實驗室)

2008 「小甜心─伊通公園二十週年慶」,伊通公園

2008 「藝.極棒─2008視盟藝術家博覽會」,信義公民會館(四四南村)

2007 「3Cの祭 台灣多媒體藝術展」第六屆藝術家博覽會,華山園區文化園區

2007 「簡單與複雜的吊詭」DBN創作展,台中國美館數位方舟

2007 「亮晃晃,一種出神的狀態」,藝術知識與創作流通平台

2006 「\^o^/ SIGHT」第五屆藝術家博覽會」,華山園區文化園區

2006 「幻遊異境-聲光影像展」,中原大學藝術文中心

2006 「第三屆腦天氣影音藝術祭」

2005 「Wow! 震盪音象展 Wonders of Sound & Image」,元智大學藝術文中心

2005 「台灣聲視好大博覽會」第四屆藝術家博覽會,中影文化城

2005 「大同新世界」-第二屆台北公共藝術節,台北孔廟

2004 「華山論劍」-第三屆藝術家博覽會,華山四連棟

2003 「64種愛的欲言,伊通公園畫廊

2003 「第二屆藝術家博覽會」,華山烏梅酒廠

2001 「上下沉浮的零點零零」,華山烏梅酒廠

2001 「音樂&影像」電音魔幻,河岸留言

1999 「音樂&影像」Trance Vision 2.31Cafe

1993 「Lincoln Center」New York

1993 「80Washington Square Gallery, New York

1993 「電腦繪圖百人展」台北松山外貿協會

1992 「國際郵遞藝術展」伊通公園

﹉﹉﹉

劉世芬

1983-2009 任職於台北榮民總醫院婦科手術室

1991 國立台北護理專科學校畢業

重要聯展

2009 「藝有所思」,鳳甲美術館

2009 「急凍醫世代」2009醫療與科技國際藝術展,國立台灣美術館

2006 「人體.虛擬樂園-國美館異藝術典藏展」,國立台灣美術館

2006 「日本JAALA第15屆雙年展」,東京美術館

2006 「台灣當代藝術特展 – 巨視 微觀 多重鏡反」,國立台灣美術館

2006 台北榮民總醫院中正樓與地下停車場連接工程公共藝術

2005 「偷天換日」,台北當代藝術館

2004 「虛擬的愛-當代新異術」,台北當代藝術館

2004 「正言世代—台灣當代視覺文化 」,美國康乃爾大學強生美術館

2004 「城市漂旅—釋放與失落」,高雄市立美術館

2003 「海法國際裝置藝術三年展」,以色列 海法美術館

2003 「自畫像」,木蘭藝術中心

2003 「網指之間—科技與生活」,高雄市立美術館

2002 「磁性書寫—影像凝視我們」,伊通公園

2002 「歸壘」威尼斯雙年展返台展,台北市立美術館

2001 「佛羅倫斯當代藝術雙年展」,ORTEZZA DA BASSO

2001 「活性因子」第49屆威尼斯雙年展台灣館

2001 「戀戀20 PART-1 戀事物」,帝門藝術中心

2000 「PH值系列展—酸性時代」,伊通公園

2000 「心靈再現–台灣女性當代藝術展」,高雄市立美術館

2000 「近距離觀照」台灣當代藝術加拿大巡迴展

1999 -2000「複數元的視野 —- 台灣當代美術1988–1999 」 巡迴展 北京中國美術館,高雄山美術館,台北國立歷史博物館

1999 「 蹤跡 」 1999英國利物浦雙年展,EXCHANGE FLAGS

1999 「 寓言—-喚醒與錯置 」 聯展,台北漢雅軒

1999 「磁性書寫—念念之間」紙上作品專題展,伊通公園

1998 「 欲望場域 」 1998台北雙年展,台北市立美術館

1998 「 意象與美學 」 台灣女性藝術展,台北市立美術館

1998 入選第三屆台北獎美展,台北市立美術館

1997 入選中華民國第八屆國際版畫素描雙年展,台北市立美術館

1997 入選第二屆台北獎美展,台北市立美術館

1996 入選第一屆台北獎美展,台北市立美術館

個展

2005 「斯芬克斯的臨床路徑—劉世芬個展」誠品畫廊

2001 「膜與皮的三維詭辯」個展,日本福岡MOMA當代美術畫廊

出版

2001 「閱讀心音的方法—99種愛情的基因圖譜」出版品,智慧事業體

﹉﹉﹉

張惠蘭

藝術創作者及獨立策展人

現任東海大學美術系專任助理教授

曾任高苑科技大學建築系專任助理教授兼藝文中心主任、俄羅斯國立維洛特卡人文大學交換教授、橋仔頭糖廠藝術村藝術總監與台灣女性藝術協會理事長。曾於國內及法、美、加、日本等地發表個展十餘次;重要聯展四十餘次,2007年獲亞洲文化協會(ACC)獎助赴美;並多次獲國家文化藝術基金會補助展覽、策展計畫及國際交流等獎助。

除藝術創作外,同時從事藝術展演的策劃,並協助不同社區建立地區的特質認同與保存、活化傳統藝術與記憶空間,以藝術介入社區的方式策動過清境農場來自滇緬擺夷的高山社區、外島澎湖小島如馬公、菜園、西嶼、七美等社區; 高屏地區的橋仔頭糖廠、大樹鄉以及近期的雲林縣北港、西螺等地。

重要個展

2010 「不設防」陳庭詩基金會藝術空間,台中市

2009 「愛的房間」黑白切,台中市

2008 「少女漫畫完結篇」台灣新藝,台南市

2007 「親密的距離」107畫廊,台中市

2005 「腹語 II – 有關廚房的生活劇場」國立台北教育大學南海藝廊,台北市

2005 「腹語 I」新濱碼頭藝術空間,高雄市

2004 「歷史與幻象之間」高苑科技大學藝文中心

2003 「慾望無限」高雄市城市光廊Outdoor藝術特區

2000 「過渡-貝阿悌斯˙莎巴妮爾/張惠蘭雙人展」台北市立美術館

1999 「巢穴.記憶」個展於高雄市新濱碼頭

1997 「互相滲透」個展於圖魯斯市立邦法藝術中心,法國

重要聯展

2008 「新高潮-後工業」新思惟人文空間,高雄市

2008 「現在完成進行式」現代眼27年展,國立台灣美術館,台中市

2007 「無限度藝術閱讀」,國立台南大學藝術特區

2007 現代眼畫會聯展,台中文化中心

2006〔內埔老街產業藝術再造〕主題策展,屏東縣

2006 縣立沖繩藝術大學「五七五 – 俳句」藝廊,沖繩縣,日本

2005 「第九屆國際袖珍雕塑展」夏威夷藝術大學美術館,美國

2005 「跨渡」當代芝加哥‧高雄藝術-10人展(Crossing-10 Artists from Chicago & Kaohsiung),美國芝加哥文化中心、高雄市立美術館

2005 「WANAKIO 2005 Urban art exhibition」那壩市農連市場,沖繩縣,日本

2005 「觀光者之眼」Galerie Patricia Dorfmann, Galerie Alain le Gaillard , 巴黎,法國

2005「美術高雄2005-影像高雄:看不見的歷史」,高雄市立美術館,高雄

2005「軌跡 系譜 星圖」 ,東海大學美術系,台中

2005 「偷天換日」- 策展人在當代館,台北當代藝術館,台北

2005 「人的溫度」東海大學藝術中心,台中

2004 「海洋與內陸的對話-2004台灣藝術在匈牙利」Tatabanya,匈牙利

2004 Salon Couloir Chambre/ 2004 Projet de Taiwan ,La Centrale,Power House Galery加拿大魁北克

2004 「美術高雄2004-高雄一欉花+ 」高雄市立美術館

2004 「獨擅其身」當代藝術的吾意識狀態,高雄縣政府文化局

2004 「高雄國際會客室」高雄藝術家海外藝術交流成果論壇暨創作∕文件展

2004 「藝術與環境特展」國立成功大學藝術中心

2004 創新苗栗客家傳統陶藝「窯窯相望—苗栗歷史陶窯v.s當代藝術展」

2004 「Mini」現代眼2004聯展,台中市文化局

2004 「闢邪 納福」宜蘭傳統藝術中心

2003 「網指之間-生活在科技年代」第一屆台灣女性藝術節,高雄市立美術館

2003 「現代精神˙時代意義」現代眼2003聯展,台中市文化局大墩藝廊

2003 「城市預言」原型藝術空間,台南

2003 「身體與記憶」國立清華大學藝術中心

2003 「2003水果鄉大樹情 鳳荔(ㄌㄧˋ)文化觀光季」

2003 「裝置藝術正確政治 目擊-當代:登錄形式對焦」嘉義鐵道倉庫

2002 「遊牧 流變 擴張 」2003美術高雄(高雄市立美術館)

2002 「林聽 森音」重見大雪山裝置藝術展,大雪山鋸木材場VS台中20號倉庫

2002 「走廊 客廳 房間(Salon Couloir Chambre)三人展,台南原形藝術空間

2002 「大船入港」現代眼畫會群展,高雄新濱碼頭藝術空間

2002 「邊緣的模擬狀態 – 我 這裡 現在」,高雄駁二藝術特區

2002 「甜蜜鹽埕埔」,高雄新濱碼頭藝術空間

2001 「酸甜酵母菌–烏梅酒廠與橋頭糖廠的甜蜜對話」,台北華山藝文特區烏梅酒廠、橋仔頭鐵道倉庫

2001 「清境一夏」藝術展,南投縣清境農場

2001 「土地辨證」–竹田米倉藝術家社區,屏東

2001 「心靈再現 – 台灣女性藝術家當代展」,高雄市立美術館

2001 「藝術家的後花園」三人展,高雄福華沙龍

2001 「新娘就是我」,高雄市立婦女館

2000 「兩個山谷一個丘陵」,法國La coutarie、 Toulouse、 Castre地區藝術家工作室聯展

2000 「2000年的承諾」(Promesses pour les annees 2000),巴黎Espace Belleville展覽室

2000 「天公的地母」,台中文化中心、台南吳園、嘉義鐵道倉庫

1997 「法國青年畫家沙龍第五十屆國際當代藝術展」,愛菲爾.布朗利空間,巴黎

1999 「新傾向」馬利勒華沙龍,馬利勒華市政府展覽室,馬利勒華市,法國

1998 「蒙湖季-維也納」蒙湖季沙龍第43屆當代藝術展,法國蒙湖季市政府展覽室

1998 法國青年畫家沙龍第四十九屆國際當代藝術展,巴黎愛菲爾.布朗利空間

1998 「樂園」圖魯斯市 Espace Bonnefoy,邦法藝術中心,法國

1997 「當代藝術十日展」,圖魯斯市立藝術宮,法國

1997 「時間的秩序與失序」,圖魯斯市侯克藝術中心,法國

1996 「失序的日子」,法國圖魯斯市美術學院河岸畫廊,法國

1995 「Rif l’Art」法國魯斯市速培達文化中心,法國

1994 「藝術週」法國電力公司圖魯斯市巴札克勒中心,舊建築再利用空間,法國

公共藝術作品

2010 「寶藏巖流動的色彩密碼」,台北寶藏巖共生聚落

2010 「愛情電容的色碼」,台南科學園區迎曦湖畔

獎助

2007 獲亞洲文化協會(ACC)國際獎助2008赴紐約交流

2006 「流浪計畫」台北當代藝術館

2006 赴韓國光州雙年展NETWORK Workshop,文建會補助

2004 「海洋與內陸的對話-2004台灣藝術在匈牙利」文建會補助

2004 「2004台灣計劃」(加拿大魁北克la centrale)獲國家文化藝術基金會國際交流類補助

2001 「酸甜酵母菌–烏梅酒廠與橋頭糖廠的甜蜜對話」獲國家文化藝術基金會補助

2001 「新娘就是我」 高雄市立婦女館,國家文化藝術基金會補助

2000 「過渡-貝阿悌斯˙莎巴妮爾/張惠蘭雙人展」台北市立美術館, 獲國家文化藝術基金會國際交流類補助

1999 「巢穴.記憶」個展,獲國家文化藝術基金會補助

1999 「法國青年畫家沙龍第五十屆國際當代藝術展」(巴黎愛菲爾.布朗利空間)

1999 獲國家文化藝術基金會國際交流類補助

1990 獲東海大學美術系留學獎助

﹉﹉﹉

宇中怡

我的創作中對於自身、人與人之間的知覺、連結與關係等議題產生興趣,實踐在作品中對於時間、空間、環境與記憶,創作著重以創作者自身身體表演、行動的方式來呈現個人的意念與和與環境的關係,作品大多以自身的感官知覺開始,並透過不同的視覺媒介如攝影、錄像等的形式呈現,將個人內在的知覺經驗向外投射,使之成為可被知覺的藝術表達方式,自身與他者,或能藉此得以溝通。

學歷

2003-2007 臺北藝術大學科技藝術研究所-電子影音藝術創作碩士

1997-2002 國立台灣藝術大學美術系-藝術學士

個展

2001「口紅」個展,台灣藝術大學,台北,台灣

2009「鏡外之境」 宇中怡、張慈倫雙個展,高雄市新浜碼頭藝術空間,高雄,台灣

聯展

2010 「食托邦—2010第二屆台灣國際錄像藝術展」臨場藝術「身體與食物」系列,作品〈香妄相望〉2010,鳳甲美術館,台北,台灣

2010 「藝窩瘋」現場行為表演,加力畫廊,台南,台灣

2010 「國家婦女館聯展」,國家婦女館,台北,台灣

2009 「October feature: Taiwanese video art」,cologneOFF

2009 「書戀—女藝小品展」,國立台北藝術大學書店,台北,台灣

2009 「非限制級-藝術何以灌溉」2009女藝會聯展,吉林藝廊,台北,台灣

2009 「有影嘸! 2009台灣攝影BAZZAR」, 台灣攝影博物館籌備會,信義公民會館(四四南村),台北,台灣

2009 「夏藝眺」2009視盟藝術家博覽會,社團法人中華民國視覺藝術協會,京華城,台北,台灣

2009 第四屆科隆影展-我們就是如此!-實驗脈絡中的記憶與認同》由德國文化機構所舉辦,之後在科隆影展中挑選出來部分影片並舉辦一連串的影展。

2009 影展: 700IS Reindeerland Festival Egilsstadir/ 2009 3/21-28 冰島 : 延續由2008第四屆科隆影展得獎影片參加此影展。

2009 影展: Clermont-Ferrand / 2009 3/11-3/29 法國: 展出科隆影展中13部影片來自13個國家13位女性導演的影片。

2009 影展: CeC and CaC – Carnival of e-Creativity / 2009 2/27-3/1 印度新德里: 延續由2008第四屆科隆影展得獎影片參加此影展。

2008 「2008文化與科技國際博覽會」,新媒體文化展,微型樂園,華山創意文化園區,台北,台灣

2008 「第四屆科隆影展-我們就是如此!-實驗脈絡中的記憶與認同」世界巡迴: 委內瑞拉、卡拉卡斯、瑞典、德國、線上展出

2008 「藝.極棒」─2008視盟藝術家博覽會,社團法人中華民國視覺藝術協會,信義公民會館(四四南村),台北,台灣

2008 「凝結狀態」-吳俊輝個展+台灣實驗電影展,Annexe Gallery,吉隆玻

2008 「第六屆桃源創作獎」作品展,桃園縣政府文化局,桃園,台灣

2008 「當代女藝:身份/環保Contemporary Women’s Art: Identities/Environments」,新光三越台中店10樓文化館,台中,台灣

2007 「簡單與複雜的弔詭」媒體藝術創作展,國立台灣美術館數位創意資源中心,台中,台灣

2007 「第五屆桃源創作獎」作品展,桃園縣政府文化局,桃園,台灣

2007 「Scope Art Fair藝術博覽會」「第六屆城市遊牧影展」,巴塞爾(Basel),瑞士(Switzerland)

2007 「第六屆城市遊牧影展」,台北藝術村,南海藝廊,台北,台灣

2006 「太陽雨-關於日常的失落與憂傷」,二十號倉庫,台中,台灣

2006 「第四屆桃源創作獎」作品展,桃園縣政府文化局,桃園,台灣

2006 「發酵」2006華山畢業博覽會-「非黑之境」,華山文化園區,台北,台灣

2006 「VV100」非常100錄像展,VT Art Salon,台北,台灣

2005 「吵」藝術節-吵短片藝術進場.場域.信義商圈華納威秀,台北,台灣

2005 「焦慮的發展 Generation of Anxiety」,數位藝術知識與創作流通平台線上藝廊,台灣

2005 「新台灣人-數位影像的證言」The New Taiwanese-digital witnesses,國立台北藝術大學關渡美術館,台北,台灣

2005 「2005 溫州藝術季 II 心感地圖」,人性空間,台北,台灣

2004 「拍你的小電影」學生數位影像創作競賽影展,財團法人果實文教基金會,台北誠品,台北,台灣

2003 「好東西」科技藝術研究所新生入學作品展,台北藝術大學,台北,台灣

2002 戲劇「另一種生命」參與行為表演裝置藝術,台灣藝術大學戲劇表演廳,台北,台灣

2002 「171070100」國立台灣藝術大學美術系畢業展,台灣藝術大學,台北,台灣

2002 「e世代後藝術登錄」藝術基地新形<ㄕˋ>Ⅴ,打開-當代藝術工作站,台北,台灣

2002 「過場.淡入」影片與詩的發表會,Asia Works台北復興北路教室,台北,台灣

2001 「武昌起義」之台北流行藝術祭,西門町武昌街,台北,台灣

2001 藝術基地新形「ㄕˋ」Ⅲ,打開-當代藝術工作站,台北,台灣

2001 「台灣省第五十五屆全省美展」,作品「七置一」,台中市文化中心,台中,台灣

2000 「均衡懸浮的注意」第二次六人聯展,台灣藝術大學美術系館地下室,台北,台灣

2000 「第二十三回日本新孔版版畫獎」作品展,財團法人理想教育財團,日本

2000 「第二十二屆警察節美展」,臺北縣政府警察局,台北,台灣

1999 「異質同流」聯展,台灣藝術大學美術系館,台北,台灣

1999 「六人聯展」第一次六人聯展》,台灣藝術大學美術系館,台北,台灣

1998 「初嘗進果」成果展,台灣藝術大學美術系館,台北,台灣

獲獎/獎助

2009 獲高雄市政府文化局98年度第3期藝文活動補助,「鏡外之境」 宇中怡、張慈倫雙個展,高雄市政府文化局,高雄,台灣

2008 「第四屆科隆影展-我們就是如此!」-實驗脈絡中的記憶與認同 徵件獎,德國文化機構所舉辦

2008 「2008年新浜碼頭新秀徵件」,新浜碼頭藝術空間,高雄,台灣

2008 「第六屆桃源創作獎」Taoyuan Creation Award入選》,桃園縣政府文化局,桃園,台灣

2007 「第五屆桃源創作獎」入選,桃園縣政府文化局,桃園,台灣

2006 「第四屆桃源創作獎」入選,桃園縣政府文化局,桃園,台灣

2004 「拍你的小電影」學生數位影像創作競賽佳作,作品「阿釦」,財團法人果實文教基金會,台北誠品,台北,台灣

2002 「感動一瞬間」浮世繪生活攝影賽入選,作品「途經西班牙」,中國時報浮世繪版、台灣柯達共同主辦,中國時報浮世繪版,台北,台灣

2001 「台灣省第五十五屆全省美展」水彩類優選,作品「七置一」,台中市文化中心,台中,台灣

2001 「第一屆和平盃亞洲足球友誼賽TO BE NO.1」為和平上色小組最佳創意獎,中華21世紀文化交流協會主辦,台北,台灣

2000 「第二十三回日本新孔版版畫獎」佳作財團法人理想教育財團,日本

2000 「第二十二屆警察節美展」,西畫類第一名,作品「扉頁49」,臺北縣政府警察局,台北,台灣

1998 「青年發展基金會」青年發展獎助學金及獎狀,台北,台灣

表演.劇場

2005 「房間裡的花園THE GARDEN IN THE ROOM」科技與表演實驗大戲》劇場編劇,國立台北藝術大學演藝廳,台北,台灣

2004 「祖母弔詭」-瘋狂劇場 首部曲,劇場影像,皇冠藝文中心小劇場 ,台北,台灣

2004 「竇娥哪裡冤」-蘇芷雲畢業製作,劇場影像,台北藝術大學戲劇系小劇場 ,台北,台灣

2004 「十全十美女節」第三屆女性戲劇聯演計畫,十月皇冠藝術節,泰順街唱團「絕對值」前衛劇場演出,皇冠實驗劇場,台北,台灣

2003 「門神納百福」年獸、門神、鍾馗嫁妹,「極光劇場」演出、道具製作,國立臺灣藝術教育館主辦,國立臺灣藝術教育館,台北,台灣

2000 「畫舞」廣電系電視劇,演出,台灣藝術大學¬,台北,台灣

﹉﹉﹉

林珮淳

澳大利亞國立沃隆岡大學藝術創作博士,目前任教於國立台灣藝術大學多媒體動畫藝術學系(所)專任教授暨數位藝術實驗室主持人 – 林珮淳教授曾擔任國內外數位藝術研討會、競賽、座談會與論壇等之評審與貴賓,作品發表於國內外重要美術館與當代藝術中心。

學歷

1996 澳大利亞國立沃隆岡大學藝術創作博士

1994~1996 澳大利亞政府傑出研究生全額獎學金

1984~1986 美國中央密大藝術學士/碩士

個展

2006 「人工生命 ─ 回歸大自然系列」,國立中央大學藝文中心,桃園

2006 「林珮淳個展─美麗新世界」,北京798藝術村,帝門藝術中心,北京

2005 「情迷‧意亂」,新竹教育大學藝術空間,高苑科技大學藝文中心,新竹/高雄

2004 「捕捉─回歸大自然系列」,台北當代藝術館,台北

2004 「非自然─回歸大自然系列」,國立台灣藝術大學藝術中心,台北

2000 「解構父權」,國立台灣藝術教育館 ,台北

2000 「景觀.觀景─回歸大自然系列」,桃園縣立文化中心,桃園

1999 「台灣印象─金曲之作」,佛羅倫斯Spazio Diciotto畫廊,義大利

1998 「經典之作」,台中臻品藝術中心,台中

1998 「安全窩」,台北市政府,台北

1996 「真實與虛假」,新竹師範學院藝術中心,新竹

1996 「相對說畫」,澳大利亞當代藝術空間,澳大利亞

1995 「相對說畫」,台北市立美術館,台北

1994 「蓮花的故事」,長畫廊/台中桂仁藝術中心,澳大利亞/台灣

1993 「女性詮釋系列」,國立台灣美術館/台中首都藝術中心

1992 「林珮淳作品發表」,2號公寓,台北

1991 「林珮淳作品發表」,2號公寓/首都藝術中心,台北/台中

1990 「林珮淳作品發表」,2號公寓,台北

1989 「造形、色彩與揮灑的筆觸」,美國文化中心,台北

1984 「林珮淳作品發表」,中央密大藝術中心,美國

重要聯展(2000~)

2010 「福祿壽國際雙年展」,福興穀倉,彰化

2010 「創造的虛擬」,國立台灣藝術館 兒童館,台中

2010 「臺藝大.跨世紀薪傳–教授創作展」,中正紀念堂,台北

2010 國際交流作品展,中正紀念堂,台北

2010 「台灣創意七彩大舞台」,南京

2010 「2010好漢玩字節」,高雄駁二藝術特區漢動未來館,高雄

2010 「0&1:數位空間與性別神話」,501當代藝術館重慶,中國

2009 「她的第一次個展-台灣當代女藝術家的回顧與前瞻」,中正紀念堂三樓 四展廳,台北

2009 「虛擬幻境 – 來到夢奇地」,臺東縣立美術館,台東

2009 「跨界視域」林珮淳+數位實驗室創作聯展,靜宜大學藝文中心,台中

2009 「月光光 心慌慌 非常廟三週年之關鍵報告」,非常廟藝文空間,台北

2009 「互動式科技藝術電視牆」,台北當代藝術館,台北

2008 「標芝麻開門‧驚奇多多」,新思惟人文空間

2008 「小甜心,伊通公園二十周年慶」,伊通公園,台北

2008 「Mditation In Contemporary Chinese Landscape國際展」,Godwin-Ternbach Museum,紐約,美國

2008 「Back to the Garden國際展」,皇后藝術中心,紐約,美國

2008 「404國際電子藝術節」,Trieste,義大利

2007 高雄市立美術館兒童館,高雄

2007 「台北國際數位藝術節」,台北

2007 「上海國際電子藝術節」,上海,中國

2007 「BOOM 快速與凝結新媒體的交互作用」台澳新媒體藝術展,台藝大國際藝術展覽廳,北藝大關渡美術館,台北

2007 「Exit and Via藝術節」,Creteil,法國

2006 「晨露特展」,國立台北藝術大學關渡美術館,台北

2006 「屏東半島國際藝術季展覽」,屏東

2006 「風情萬種」國際當代藝術展,台北信義計畫區,台北

2006 「城市曼波」,信義區新光三越A9館,台北

2006 「藝術中的虛數i」, 高苑科技大學藝文中心,高雄

2006 「杭州國際動漫展」,杭州,中國

2006 「動漫原創展」,上海當代美術館,中國

2005 「越界-城市影舞」:台北‧上海雙城記,台北國際藝術村,台北/上海

2005 「剛柔並濟」女性藝術展,藝象藝文中心,台南

2005 「時間中的動作」,台中臻品藝術中心,台中

2005 「越界─城市影舞」夏季國際特展,藝象藝文中心,台南

2005 「上海酷」創意再生產國際藝術展,上海,中國

2004 「幻想與物」,CO4台灣前衛文件展,華山藝文特區,台北

2004 「聯結」,紐約皇后美術館,紐約,美國

2003 「渡‧十三」,台中臻品藝術中心,台中

2003 「台灣當代藝術」,鳳甲美術館,台北

2002 「酸甜酵母菌」女性藝術展,華山藝文特區/橋仔頭糖廠,台北/高雄

2001 「寶貝-回歸大自然系列」清境一夏裝置藝術展,清境農場

2000 「心靈再現」,台灣女性當代藝術展,高雄市立美術館,高雄

公共藝術創作計劃

2009 「藍天之子,師大附中公共藝術」,台北

2009 「數位觀景」,國網中心公共藝術,台中

2008 「寶貝3」、「風林」、「標本4」、「桂冠之光」、「玫瑰之舞」、「觀天」公共藝術,國家藝術園區,新竹

2008 「聆聽雲光#2」、「交融與共構」,高雄捷運公共藝術,高雄

2007 「寶貝」公共藝術創作計劃,台灣燈會,文建會

2006 「晨露」公共藝術創作計劃,屏東半島國際藝術季,屏東縣文化局

2006 「雨林」公共藝術創作計劃,台北燈會,台北市新聞局

2005 「蛹之生」公共藝術創作計劃,台北市第二屆公共藝術節,台北市文化局

2005 「科技靈光」創作計劃,台灣燈會,文建會,台北縣文化局

﹉﹉﹉

曾鈺涓

國立交通大學應用藝術研究所博士,其研究方向為互動藝術創作與數位藝術理論,文章發表於國內外期刊與研討會。現任教於世新大學公共關係暨廣告學系。

學經歷

2010 國立交通大學應用藝術研究所 博士

1994 紐約大學New York University, Studio Arts畢業,藝術碩士學位 M.A.

1988 國立台灣師範大學,學士學位 B.A.

重要個展

2010 「你在那裡?」網路互動藝術展,新樂園藝術空間,台北,台灣(與沈聖博、黃怡靜、陳威廷)

2007 「以訊息存在的方式」行動數位藝術展,花蓮文化創意園區。花蓮,台灣。(所以然藝術實驗室)

2007 「他者」互動藝術展,新樂園藝術空間,台北,台灣。(所以然藝術實驗室)

2005 「Immersing ME」互動影像展,新樂園藝術空間,台北,台灣。(所以然藝術實驗室)

2003 「All Ways- O’s Chatroom」網路互動藝術,台北新樂園藝術空間,台北,台灣。

2003 「Let’s Make ART」網路互動藝術裝置展,台北市立美術館,台北,台灣

2002 「Click」-網路藝術裝置展,新樂園藝術空間, 台北,台灣

1999 「台北樂園販售案」電腦影像裝置展,新樂園藝術空間,台北,台灣

1999 「錯置」電腦影像展,台南文化中心,台南,台灣

1998 「一種擴張的象限」電腦影像展,新樂園藝術空間,台北,台灣

重要聯展(2005 ~)

2010 「台灣數位藝術脈流計畫-脈波壹:『身體、性別、科技』數位藝術展」,數位藝術中心,台北

2010 「藝想ten開-See U Next 10」-2010視盟藝術家博覽會。台中創意文化園區 國際展演館、藝文展覽館

2010 「啾啾神功-評藝生華」新樂園第九期成員團.練.展。新樂園藝術空間,台北,台灣

2009 「她的第一次個展-台灣當代女藝術家的回顧與前瞻」中正紀念堂三樓藝廊,台北

2009 「夏藝眺─2009視盟藝術家博覽會」台北京華城百貨公司,台北。(所以然藝術實驗室)

2008 「工程師的兒童樂園 新竹市第一屆科技藝術展」新竹市美術館暨開拓館,新竹。(所以然藝術實驗室)

2008 「超作品」高苑科技大學高苑藝文中心,高雄。(所以然藝術實驗室)

2008 「科光幻影-對話之外Beyond a Diallogue」國立臺灣美術館,台中

2008 「科光幻影-對話之外Beyond a Diallogue」鳳甲美術館,台北

2008 「永恆的成人遊戲工廠」新樂園十周年特展 ,關渡美術館,台北。(所以然藝術實驗室)

2007 「the 2nd edition of net.NET」網路藝術展,Java Museuem。(所以然藝術實驗室)

2007 「隨插即用數位創作展」,國立台灣美術館,台中(所以然藝術實驗室)

2007 「“Boom!”快速與凝結:新媒體中的相互作用」,關渡美術館,台北。(所以然藝術實驗室)

2006 「CO6-台灣前衛文件展-度」,國立台灣美術館,台中。(所以然藝術實驗室)

2006 「無以名狀」另類空間之台灣新藝與新樂園交流展,台灣新藝,台南市。(所以然藝術實驗室)

2006 「Mobicapping; Mobile Image Capture in The New Century, an Int’l online exhibition」curated by Scott F. Hall and E. Brady Robinson, http://www.mobicapping.com。(所以然藝術實驗室)

2006 「請加入連結-新樂園藝術空間第七期成員聯展」新樂園藝術空間,台北。(所以然藝術實驗室)

2006 「城市曼波-台北新樂園藝術空間‧雪梨Stone Villa交流展」,新樂園藝術空間,台北,台灣;雪梨馬力維市,Chrissie Cotter Gallery, Marrickville Council, Sydney。(所以然藝術實驗室)

2006 「藝術中的虛數i」,高苑藝文中心,高苑科技大學,高雄,台灣。(所以然藝術實驗室)

2005 「Presence/Absence」 ACM Multimedia 2005 Interactive Art Program, Art Gallery of LASALLE-SIA , 新加坡。(所以然藝術實驗室)

2005 「Digital Visions」網路藝術展,University of British Columbia, 加拿大。(所以然藝術實驗室)

獲獎與發表

2010 《你在那裡?》入選台北數位藝術節。

2010 《你在那裡?》獲台灣國立藝術教育管98年「獎勵跨領域之藝術創作與研究」創作發表

2008 《Flowerman》與《All Ways- O’s Chatroom》獲選發表於國際電子藝術研討會(International Symposium on Electronic Arts, ISEA))

2008 《Flow》以論文形式,發表於Leonardo國際期刊。

2007 《Who系列作品創作》獲國家文化藝術基金會科技藝術創作發表補助專案競賽榮譽

2006 《Flow》獲選參展發表於「ACM Multimedia國際研討會

2005 《Immersing ME》獲選參展「ACM Multimedia國際研討會

2003 《Let’s Make ART》獲選個展於台北市立美術館。

沈聖博

新生代數位藝術家。認為生活本身即是藝術,而人與人之間的許多活動是生活的成份,這是最原型的互動形態,你我之間一定存在著至少一種互動媒介將你我連結起來。因此,擅於觀察並找出你我之間的隱性連結,並透過作品加以呈現。

學經歷

2007 MA of Creative technology, School of Art and Design, University of Salford, UK

2004 交通大學資訊科學所碩士

2002 交通大學資訊科學系學士

經歷

2009-2010 台灣科技大學駐校藝術家

2009 OpenLab.Taipei

2008 dimension+ (2008年11月 ~ 2009年2月)

2007 微型樂園 (2007年11月 ~ 2008年9月)

展覽與表演

2010「啾啾神功-評藝生華」新樂園第九期成員團.練.展,新樂園藝術空間,台北,台灣

2010「你在哪裡?」(曾鈺涓+沈聖博、黃怡靜、陳威廷),新樂園藝術空間,台北,台灣

2010「Sound Bits 那是一個小小的聲音」音像表演(李駿),Legacy Taipei,台北,台灣

2010「自由無價!數位音像LIVE表演+工作坊」音像表演(李駿),Aura 藝文空間,高雄,台灣

2010「沉浸之境-加拿大SAT中心360度環景數位影像展」音像表演(李駿),國立台灣美術館,台中,台灣

2010「吵年獸二零一零 – 立春音樂藝術季」音像表演(李駿),西門町紅樓,台北,台灣

2009「景美人權文化園區歷史暨文物史料展示」,景美人權文化園區,台北,台灣

2009「時光。記憶 – 台灣慰安婦女性人權影像展」,景美人權文化園區,台北,台灣

2010「聲呼吸 – 實驗聲響2009」音像表演(李駿),國立台灣美術館,台中,台灣

2009「月光-慰安婦生命故事影像展」,台灣新文化運動館籌備處(大同分局3F),台北,台灣

2009「2009國際小劇場藝術節【形影相析/(晰)】」,牯嶺街小劇場,台北,台灣

2009「衡溫-冷介面中的創作溫感」,國立台灣美術館數位藝術方舟,台中,台灣

2009「數位典藏藝術節:透明的時間感—生命記憶之典藏」,台北市信義公民會館-四四南村,台北,台灣

黃怡靜

1983年,出生於臺北。目前任職於某軟體公司。喜歡利用程式去創造有趣、感動的事物,喜歡人與人之間互動中所產生的感動。想要利用科技與藝術去探索這個世界。相信透過互動的媒介,連接彼此的感動,產生更大的共鳴。

學歷

2006~2008 台灣大學資訊工程研究所,碩士。

工作經歷

2009~ 任職於某科技公司。

2008~2009 台北藝術大學表演科技實驗室,助理研究員。

相關經歷

2009 「十大創意十大妙方」數位藝術工作坊,助教。

2009 共自然互動設計工作坊,助教。

陳威廷

國立成功大學建築學系畢。國立交通大學應用A藝術研究所(視覺傳達組)碩士。參與數位藝術展、展示設計等。

ꕥ 展覽論述

廖新田

台藝大藝術與文化政策管裡研究所教授

現任澳洲國立大學亞太學院文化歷史語言學系台灣研究資深講師

隨著全球化影像技術的廣泛運用,「數位藝術」這個象徵新時代與新世代的創作形式至今仍讓藝術社群處於不知所措的視覺震撼中,特別是在不斷推陳出新的表現和在後面「苦苦追感」的論述與詮釋間的差距不斷拉大之際。僅憑一些基礎的理論 ( 雖然相當有助益) 仍然無法掌握數位藝術帶來的衝擊及其介入的諸種議題,如本土化、身體、性別等等。甚至,連最根本的提問如「數位可以是藝術嗎?」,對許多人而言 ( 甚至已建制的藝術中的工作者),都仍然處於渾沌不明的狀態,即便它已安穩地機構化為藝術教育與展覽的體制之內,並且成為主流。這個研究計劃與展覽「台灣術位藝術脈流計畫──脈波壹」以及「身體‧ 性別‧ 科技」數位藝術展,乃試圖在數位藝術的重要面向如理論、發展、展覽與實踐等等試圖加以深化、甚或體系化。本文主要在探索數位藝術的一些基本理念,而計畫展覽及創作將有另文詳述。

﹉﹉﹉

電子人、身體與歡愉:由數位藝術思考

陳明惠

英國帝蒙佛大學助理教授兼研究員

Dr Ming Turner, Research Fellow at De Montfort University (UK)

身體作為一種藝術創作之議題,自西方60年代晚期,透過女性藝術家的表演藝術,已經達到高峰。女性藝術家以身體作為媒介的表演藝術,往往在挑釁女性被物化了的身體,藝術家反轉女性身體長久以來被觀看的客體之事實,改以主體化呈現之,表演的過程多半是以‘強制性’的方式,以達到表現女性意識自主的慨念。其中具代表性作品包括日本藝術家小野洋子 (Yoko Ono, 1933-) 的「剪片」(Cut Piece, 1965),與70年代,東歐南斯拉夫的表演藝術家-阿巴拉莫尼克(Marina Abramovi , 1946-),之一系列名為「音律」(Rhythm) 的表演藝術作品。直至當代,‘身體’作為一種藝術創作之議題,始終被無數當代藝術家所延用,包含:剛逝世的法籍美國藝術家-布爾喬亞 (Louise Bourgeois, 1911-2010)、法國藝術家-歐蘭 (Orlan, 1947-)與英國藝術家翠西.艾敏 (Tracey Emin, 1963-)等。

﹉﹉﹉

以創作為主體,譜寫台灣數位藝術史的主體性

邱誌勇

靜宜大學大眾傳播學系副教授兼系主任

近年來,歐美先進國家之學術領域大量地對「數位藝術理論」與「實作經驗」之間的緊張關係,提出極為不同且分歧的意見,但對理論論述建立之必需性卻有相當的共識。因此,若要深刻理解當代數位藝術創作之內涵與時代意義,那麼一種新藝術美學(或數位美學)的催生將勢在必行。其實,早在半個世紀前,數位科技便已經建立了深厚的根基,卻在二十世紀的最後十年,這些科技才成為人們生活中無所不在的必需品。如今,數位藝術已從邊緣的位置,轉變為主流的辭彙,不論是博物館、美術館或現代畫廊皆開始大量收集並策劃相關主要的數位藝術展。

﹉﹉﹉

從Fluxus初探網路藝術之前衛性格

賴雯淑、林欣怡

國立交通大學應用藝術研究所助理教授

國立交通大學應用藝術研究所博士生

作為藝術史上重要的前衛藝術運動之一,Fluxus(福魯克薩斯)運動不僅繼承杜象與達達主義(Dada)反藝術、反美學、反傳統等精神,同時也開啟不同形式媒材多元融合的藝術表現。此以拉丁詞源「Fluere(流動)」自我宣示命名的團體,狀態即興鬆散,成員自由參與流動,結合吸納各種跨領域的藝術家,即便主要核心人物馬休納斯(George Maciunas)具備某種決定性的領導地位,但參與者無須完全認同聽命,馬休納斯曾表示:「Fluxus是一個集合體,並非某個特定單一的Fluxus,事實上,Fluxus就是一個去個人化的個體。」這段話說明了Fluxus的本質是由不同獨立的個體構成一個社群團體,此社群每一個個體各自進行自己的創作,這些作品都代表著Fluxus。此參與模式裡唯一保持不變的,是Fluxus的基本思想和態度。Fluxus並無傳統的存在模式與特定成員,而是一群圍繞著特定思想的藝術家,這些成員來自各國各地,沒有地域性,流動性高,許多藝術家離開後多年再度回到團體中。與其說Fluxus是前衛藝術史上的運動,不如說是一個難以歸類、不斷逃逸、多元且四處擴散的國際藝術社群。

﹉﹉﹉

工具、媒介、媒材?數位藝術的本質命題

曾鈺涓

世新大學公共關係暨廣告學系 助理教授

台灣女性藝術協會副理事長

以數位藝術史作為展覽主體,首先將面臨何為「數位藝術」的提問,探究台灣數位藝術相關研究文獻,以及透過多次與藝術家、研究者的討論中,無法達成共識的爭論點在於,每個人對於數位科技究竟為工具、媒介抑或媒材的認知不同,同時對於作品呈現的數位化程度與否,亦有其不同的想法。此不僅影響了何為數位藝術,也影響數位藝術史的建立與年表收錄範疇。如何從駱麗真匯整的台灣新媒體藝術龐大與複雜的年表中,定義出「台灣數位藝術史」年表,成為此展覽最大的挑戰。因此本文將回歸到數位藝術命題的問題上,透過討論台灣的研究者與策展人,與重要公部門與私人單位,對於數位藝術的命題定義與思考之探討,進一步地探究數位藝術的本質命題。本文非意欲討論名詞使用的正確性,或企圖決定數位藝術的最終定義,而是希望透過文獻理解台灣對於此以科技表現的藝術形式之命題,並進而提出適足於支撐此展覽的數位藝術範疇架構。

EXHIBITION

EXHIBITION