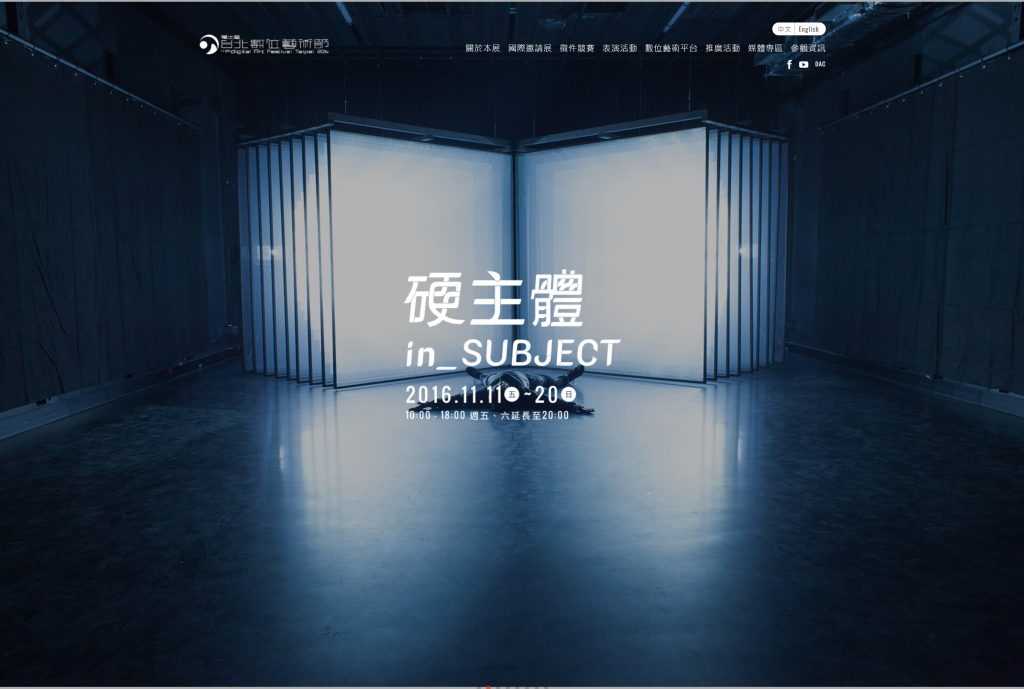

第十一屆台北數位藝術節《硬主體》 (in_SUBJECT)

11th digital Art Fastival Taipai 2016 in_SUBJECT

➽ 展期 Duration:2016/11/11 – 2016/11/20

➽ 開幕 Opening:2015/11/15 19:00

➽ 地點 Venue:松山文創園區

➽ 地址 Address:台北市信義區光復南路133號

➽ 關於本展

局長的話

數位藝術是與時俱進的藝術展現,隨著科技的精進與發展,運用新科技的數位藝術創作不斷推陳出新。因此,如何跟上世界數位藝術發展脈動,掌握國際數位藝術最新趨勢,展現屬於台灣的數位藝術創意,並與各國藝術家交流,是我們持續努力的目標。

《台北數位藝術節》自95年起開始辦理,今年已邁入第11年。10年來,作為國內及世界數位藝術交流之窗,規劃多元豐富的活動內容,是數位藝術交流的重要平台,亦成功行銷臺北市數位藝術文化之優異成果。今年的《台北數位藝術節》,持續匯集著國內外前端的數位藝術創作者、專家人才,作為國內最具指標性的數位藝術發表與交流舞台,並為台灣記錄數位藝術發展軌跡

縱觀數位科技已在日常生活中扮演重要角色,物聯網、人工智慧、社群媒體等新技術的出現,科技已不再是實體形式,轉而以隱形方式存在。本屆《台北數位藝術節》即以《硬主體》(in_Subject)為主題,希望讓觀眾瞭解新科技背後隱而不現的基礎知識,探討數位時代人類與科技共融的議題。此次參與之作品涉及範圍廣泛,包含時尚科技、生命科學、虛擬實境等不同領域,多元的內容將為觀眾帶來新的思考與理解。

生活在數位時代,我們似乎不能自外於此議題,誠摯邀請市民朋友參與《2016台北數位藝術節》,共同欣賞走在趨勢前端的數位藝術年度盛會。

臺北市政府文化局局長鍾永豐謹誌

策展理念

「哈爾,打開艙門。」

「對不起,戴夫,我恐怕不能那麼做。」

── 2001太空漫遊

➢ 對工具控制的抵抗

〈在一場太空任務中,太空艙的中樞控制系統智能電腦哈爾9000(Hal 9000)發現宇航員大衛(Dave)因為他的失誤想將他關機時,拒絕大衛要求他打開艙門的命令。這幕科幻電影《2001太空漫遊》的經典場景,道出了人類面對新科技躍進時的矛盾:對工具控制的隱憂與抵抗。在科技烏托邦與反烏托邦、自由與去自由間的擺盪,是科技社會永恆的文化詰辯。

現在,我們已無可避免地生活在一個由數位科技中介的社會中,各種質性與差異都被編碼語言轉譯成一個更具普遍性的共通世界時,數位科技展現了前所未有的、強大的溝通與控制能力,人類與技術的拉扯也更趨劇烈,正是在這樣時刻,真切且開放地認識科技將是在拉扯中看到自我位置的行動策略。

➢ 我們活在故事裡,而工具即是敘事

「造物主啊,難道我曾要求您,用泥土把我塑造成人嗎? 難道我曾懇求您,把我從黑暗中救出來嗎?」

──《失樂園》

工具與技術的運用讓人類開創了屬於自己的文明,工業革命後,科技更為人類的經濟與生產活動打開空前的繁盛,為人類史帶來最快速的文明變革。但同時,科技與人類的工具關係也變得可疑,工廠生產線上的工人被形容為只是機器中的一個小螺絲釘,被動地配合機器的運轉,不再具有自身的主動性。

因為新科技總是陌生、奇異的,在我們還來不及在變革中定位自己時,沉澱在人類身體、感知、行為與心智經驗中的世界,便被技術帶往更遠的未知。特別是在動力機械時代以後,各種技術物之間形成了多重決定、相互整合的有機運作,超出了個人或群體的意志,成為具有自我延展的體系,作為認識主體的人類,其主動性在技術體系中變得無力與矛盾,需要在迷失的壓力下尋找自己的方向。

人類是故事性的存在,我們總是活在故事裡,而工具即是敘事。技術並不是中性、完備的,科技社會中看不見的身體、生命政治及技術網絡,組構著個人銘刻生命記憶的方式。技術發展的背後是已被建立的有機技術體系、政治權力的運作以及市場經濟的力量,細緻地理解交錯其中的力量,將活出更具想像力的故事。

➢ 硬主體:互為主體的時代

「機器的誕生帶來了技術和文化間的差異,因為人不再是『工具的持有者』。」

──《技術與時間:愛比米修斯的過失》,貝爾納‧斯蒂格勒(Bernard Stiegler)

技術進化引發了兩種相反的變革進程,一方面為人類提供了具未來指向的創造力與生產條件,另一方面,則是對人類價值與自由的壓制,而個別行主體(行動者)的位置則擺盪在光譜的兩端之間,如何找到具有主動性與創造性的位置,成為一種集體焦慮。

當科技的整體發展已構成多元且有機的耦合體系,體系內部充盈著不確定性與多重的想像空間,或許可以說這個「有機的不確定性」即是人類主體在其中的創造性位置。「硬主體」(in_Subject)是一種能夠遊戲於技術體系中的狀態,現在,我們處在一個科技與人類互為主體的時代,探索技術的有機性以及對科技的認識、識讀(literacy)與應用,是這個時代人類成為主體的行動條件。

組織架構

| 工作團隊總監 | 鍾永豐 |

| 文化局工作小組 | 李麗珠、劉得堅、李秉真、郭佩瑜、李岱穎、吳淑鈴、許英瑜 |

| 召集人 | 王文浩 |

| 策展人 | 王冠婷 |

| 技術總監 | 林維源 |

| 展覽企劃 | 李彥儀、顏召琪、杜珮瑩、吳伯山、葉杏柔、黃靖婷、朱雅鈴 |

| 技術執行 | 林志鴻、吳嘉峻、林佩臻、岳意強、施叡凝 |

| 展覽助理 | 陳尹嘉、呂佳璇、葉澈、李宜樺 |

| 企劃執行 | 臺北數位藝術中心 |

| 諮詢委員 | 萬其超、林志明、陳泰松、邱誌勇 |

| 財務 | 洪名韻、羅淑雯、吳燕婷、何柏萱 |

| 翻譯 | 王聖智、張立德 |

| 展場與視覺整合設計 | 邊緣工事整合行銷有限公司 黃懷陞、高德亮、許巽翔 |

| 紀錄片製作 | 葉澈、王俊為、郭茂銓、安萱萱 |

| 平面攝影 | 果得影像工作室(黃柏超) |

| 網站規劃製作 | 山川久也(蔡依臻、李驊軒) |

➽ 國際邀請展

➮ 作品介紹 1

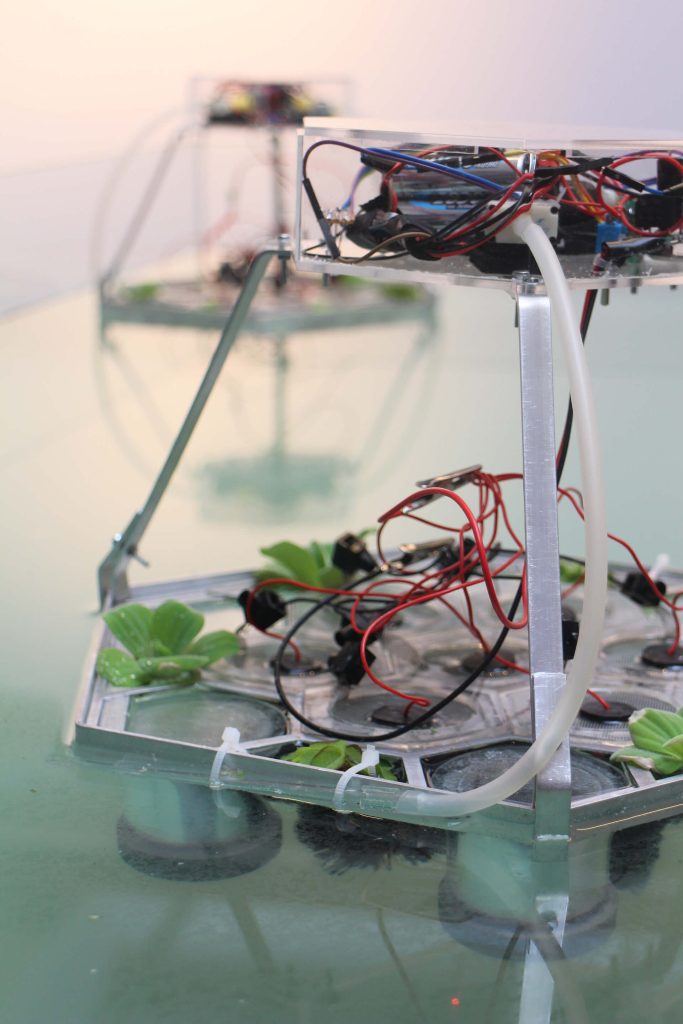

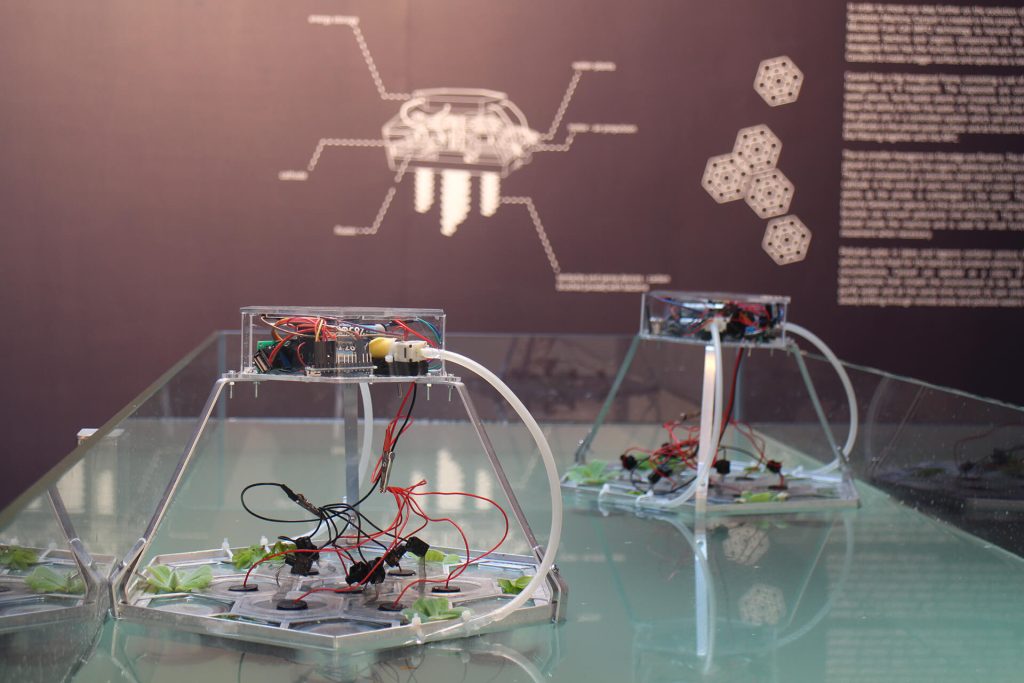

《共生船》

伊凡‧亨利克斯

媒材

淨水植物、碳刷、厭氧菌、機器結構、影片、玻璃水族箱

〈共生船〉是一件以結合生質能與河川淨化為核心創作的裝置作品,湖泊與潟湖的汙水富含各種化學物,是細菌發電的養分來源。在這樣的情況下,〈共生船〉可以作為一個寄居在環境中的生質能裝置,不但能潔淨、過濾水質,同時還可緩慢地飄移至城市內各個偏遠的汙染水域,採集在地能源。

〈共生船〉在技術運用與結構設計都做了淨化河川的嘗試,運用微生物燃料電池技術,以水中厭氧細菌和有機物發電,其六角形的設計,可以機動地將多台共生船組合成大型的飄浮裝置。此外,每個〈共生船〉都有六個梯形結構,是經過設計的控制系統,可避免植物在水面上過度增生,同時又可配合燃料電池的運作,達成淨化水質的作用。

藝術家介紹

1978年出生於巴西,現於荷蘭海牙居住及工作。

在追求藝術創作與科技創新中,伊凡‧亨利克斯從自然和科學汲取靈感。為了開發〈共生船〉,亨利克斯與比利時根特大學生物工程學系微生物生態學和科技中心(CMET)合作。〈共生船〉是一款生質能機器人裝置的原型機,該裝置利用微生物燃料電池製造並儲存能量。微生物燃料電池,簡稱MFC,將汙水中的細菌當作催化劑,進行有機物的氧化,藉此發電。MFC製造的電力推動飄浮式機器人裝置,同時利用裝置上栽種的植物淨化水質,降低環境汙染。這款原型機是亨利克斯一系列生質能裝置的進階版,這類裝置結合生物和機器,創造出一種機器與自然之間的革命性媒介。

本裝置由比利時Gluon公司委託製造,與下列人員與機構合作開發:根特大學CMET中心柯爾尼‧拉貝教授、研究員Way Cern Khor、Xu Zhang、拉蒙‧甘尼格博士、珍‧阿蘭德斯博士、根特大學資源回收科技團隊(R2T),雷得凡‧札威爾教授(機械工程實驗室CEFET-RJ),安潔拉‧托密克以及巴西里約熱內盧科技大學機械實驗室。本計畫由Mondriaan Fonds與Stimulerings Fonds贊助。

www.ivan.henriques.com / www.gluon.be

感謝中研院生物多樣性研究中心 江殷儒教授與其研究室成員的支持,讓這項作品得以在台灣完整呈現。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 2

《珍珠母》

龜井潤

媒材

木頭、碳酸鈣、玻璃

年份

2016

假如人體的一部分能夠變成珍珠,會怎樣?

〈珍珠母〉是一個將人類氣息轉變成珍珠結晶的過程。只要對著含有造珠所需物質的液體吹氣,你的每一口氣都會成為日常生活紀錄,並且轉變成薄薄的一層珍珠。珍珠的成分包含人類呼出的二氧化碳,和人體是由同樣的原子構成。珍珠一層層增長,表面結構會因為吹氣者不同有所差異,因此每顆珍珠因人而異。

看著閃閃發亮的珍珠變成個人的實體生活史,本計畫探討人類與物品之間的關係,並挑戰我們的價值觀。

藝術家介紹

龜井潤。日本大阪出生。曾在日本東北大學從事學術工作,專攻化學、生物化學以及仿生學研究。

歷年成果包括智慧型隱形眼鏡專用的透明電路,以及開發靈感來自肉食性植物和魚類的自潔材料。現就讀英國倫敦皇家藝術學院,作品從大自然汲取靈感,並探討物品本身的價值。龜井潤經常為貝類表面以及人體新陳代謝等自然界之美所吸引,目前的創作主題是將人類轉化成一種生物性製造機器,打造出各種有價值的人體同質物。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 3

《行動調酒洋裝》 阿努克‧薇普荷希特

媒材

皮革、電子元件、3D列印技術

年份

2011-16

〈行動調酒洋裝〉是一套機械調酒洋裝,由皮革及電子元件構成,外殼經燒結及3D列印技術製成。搭配使用的背包,裝有微控制器及導引液體通過的蠕動幫浦,倒酒時,洋裝中間的心型構造托住烈酒杯,只要按按鈕就可以享用一杯琴通寧。

〈行動調酒洋裝〉是薇普荷希特2011年機械裝「Daredroid」的精簡改良版,由薇普荷希特、珍‧丁格里及馬瑞斯‧金特爾合作研發,結合醫療科技、客製化硬體及生物辨識技術,帶來趣味十足的體驗。穿戴者與機械裝人機一體,替你做出一杯雞尾酒,代價是玩一次真心話大冒險。

藝術家介紹

深具科技頭腦的荷蘭時裝設計師阿努克‧薇普荷希特,希望時尚走在時代尖端,因此她採用最新科技,讓時裝不再只是賞心悅目。她期望自己的每件作品,都能促進並放大穿戴者與自身和周遭環境的互動,蜘蛛裝(Spider Dress)就是這種獨特美學的絕佳例子。衣服上的感應器和可移動機械手臂,捍衛穿戴者的個人空間,同時展現剽悍風格。她的合作對象包括英特爾、Autodesk、谷歌、微軟、太陽劇團、奧迪以及3D列印公司Materialise,在穿戴科技不斷進步的現代,引領我們洞見未來。

﹉﹉﹉

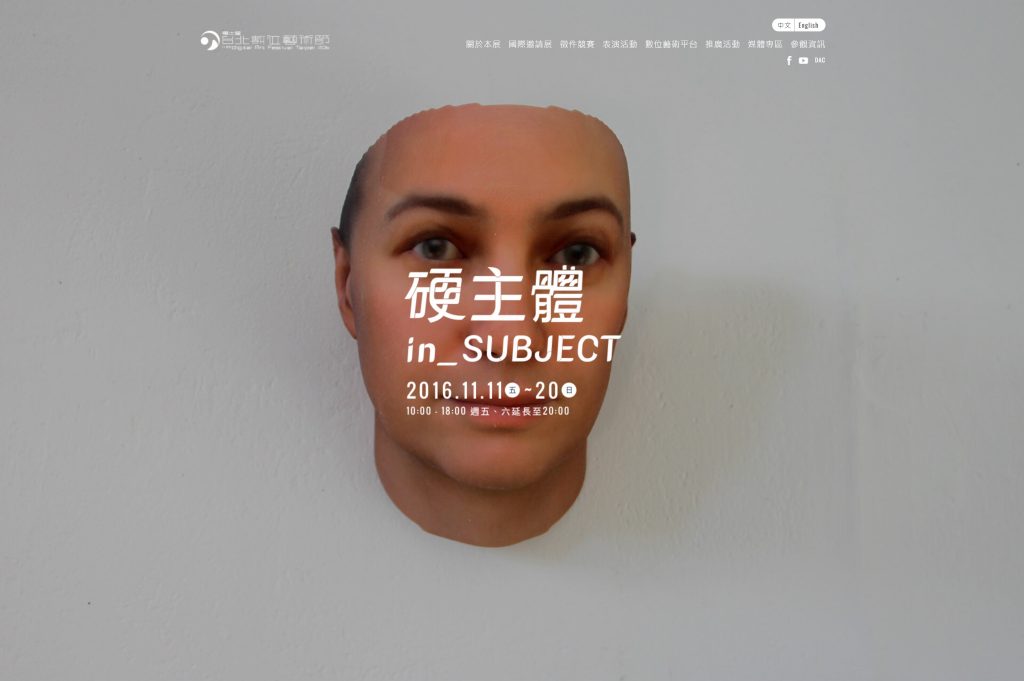

➮ 作品介紹 4

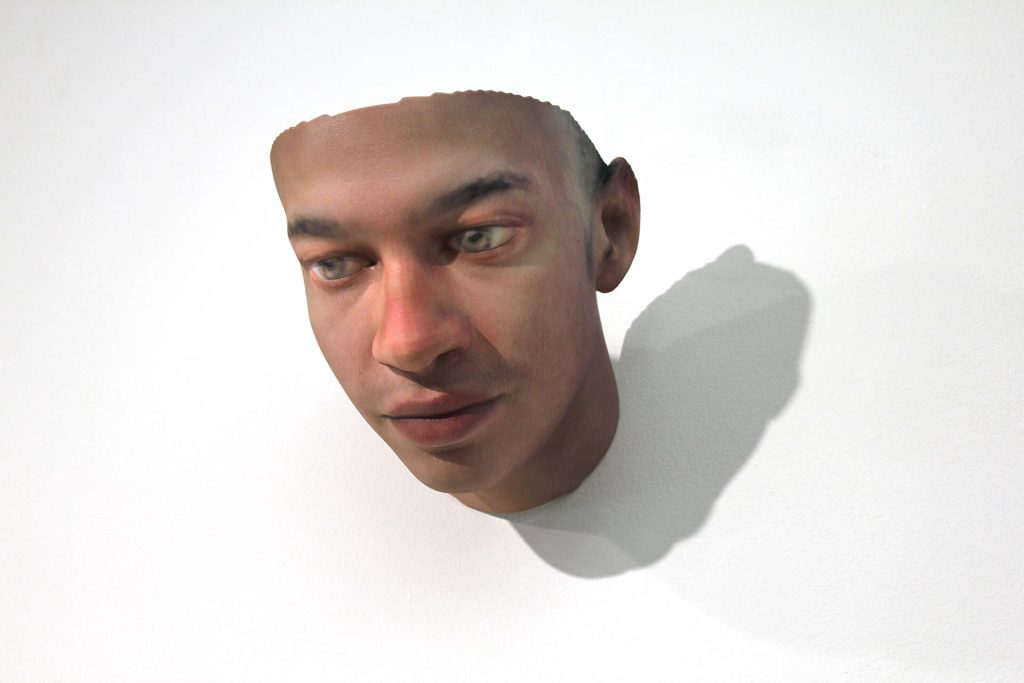

《撿到陌生人的臉》 希勒‧杜薇海博

媒材

3D 臉像、DNA 樣本

年份

2012-13

在〈撿到陌生人的臉〉中,希勒‧杜薇海博從公共場所採集遺傳物質,進行分析,創作出人臉雕塑。將陌生人不經意留下的生物痕跡當成素材,杜薇海博提醒大眾注意基因決定論的興起,以及基因監控時代的可能到來。

藝術家介紹

希勒‧杜薇海博(Heather Dewey-Hagborg)是一名跨界藝術家,也是對藝術研究和批判性實踐有熱忱的教育工作者。歷年引發爭議的「生物政治」藝術包括〈撿到陌生人的臉〉(Stranger Visions),當中她從公共場所採集民眾的遺傳物質(頭髮、香菸頭、口香糖),進行分析,創作出人臉雕塑。

杜薇海博的作品曾經展於國際各大展覽和重要活動,包括世界經濟論壇、深圳城市╱建築雙城雙年展、紐約新當代藝術博物館以及紐約P.S.1當代藝術中心。她的創作廣受媒體報導,曾登上紐約時報、BBC、TED以及Wired。目前擔任芝加哥藝術學院藝術科技系助理教授,並獲得2016年創意之都(Creative Capital)新興藝術獎。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 5

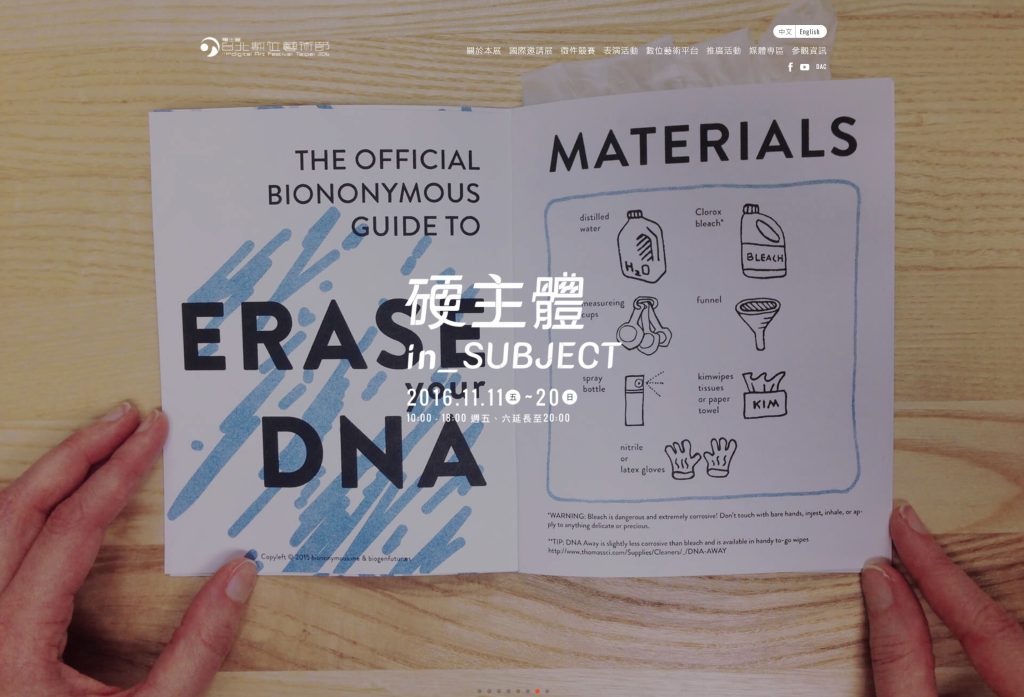

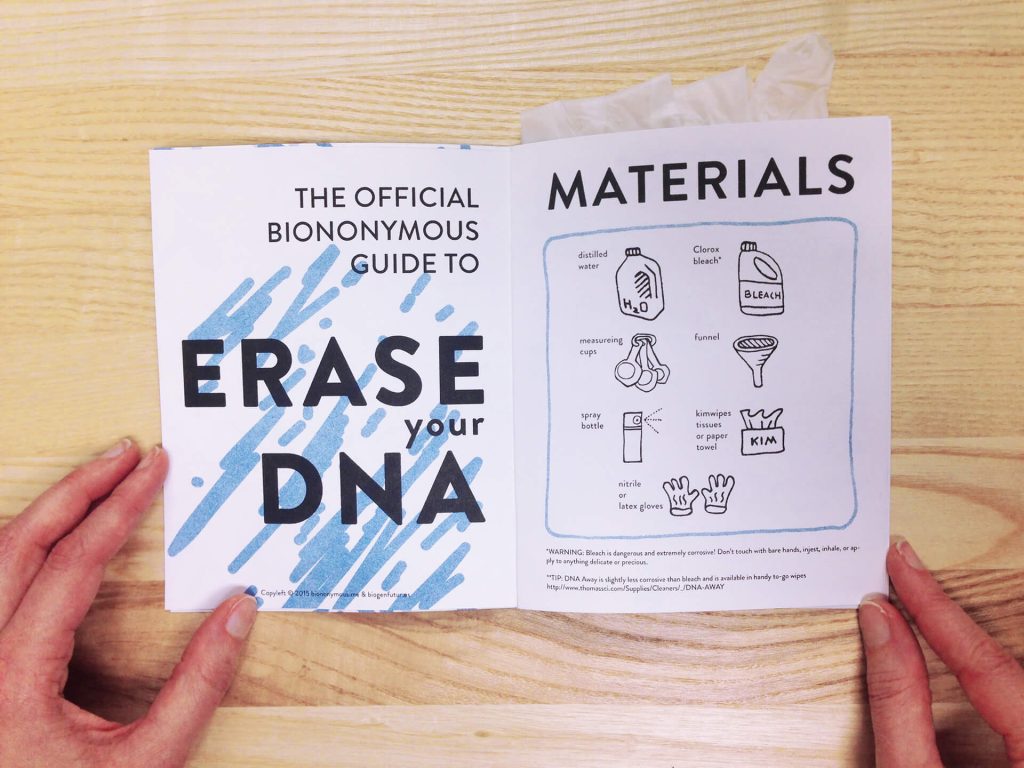

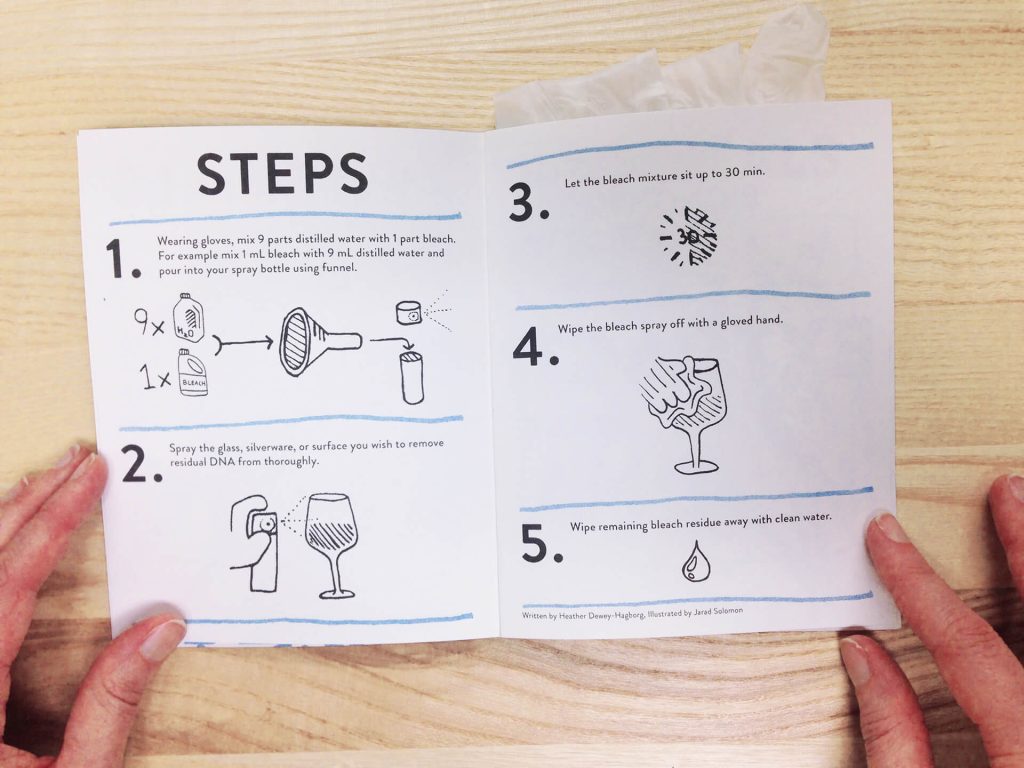

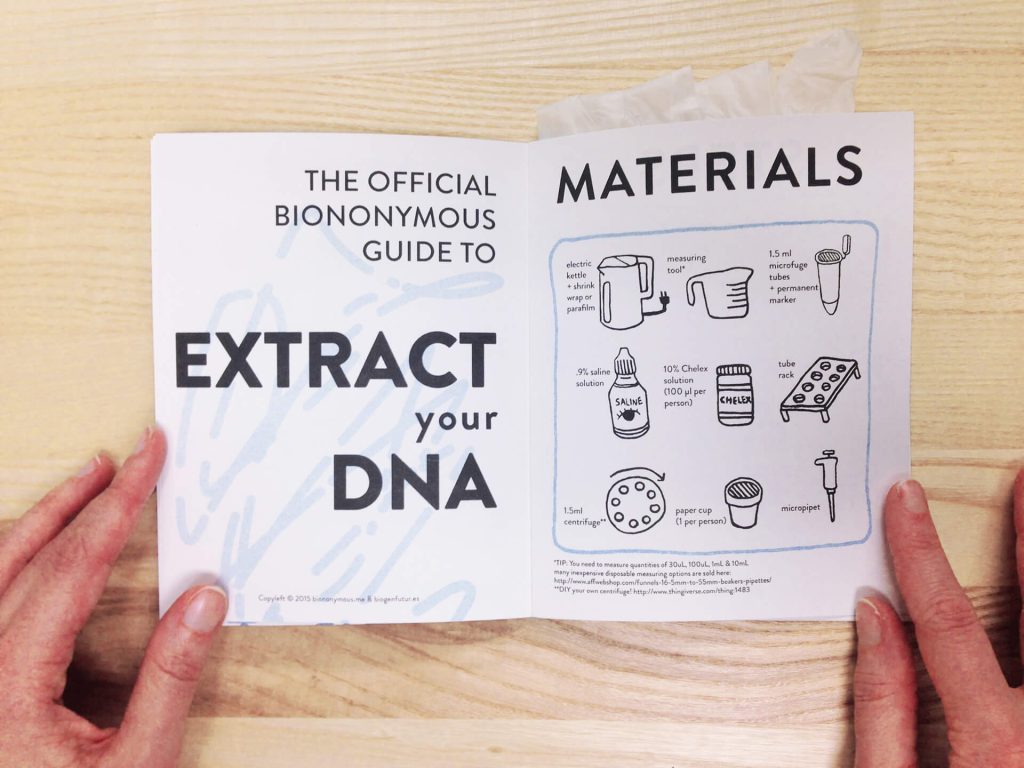

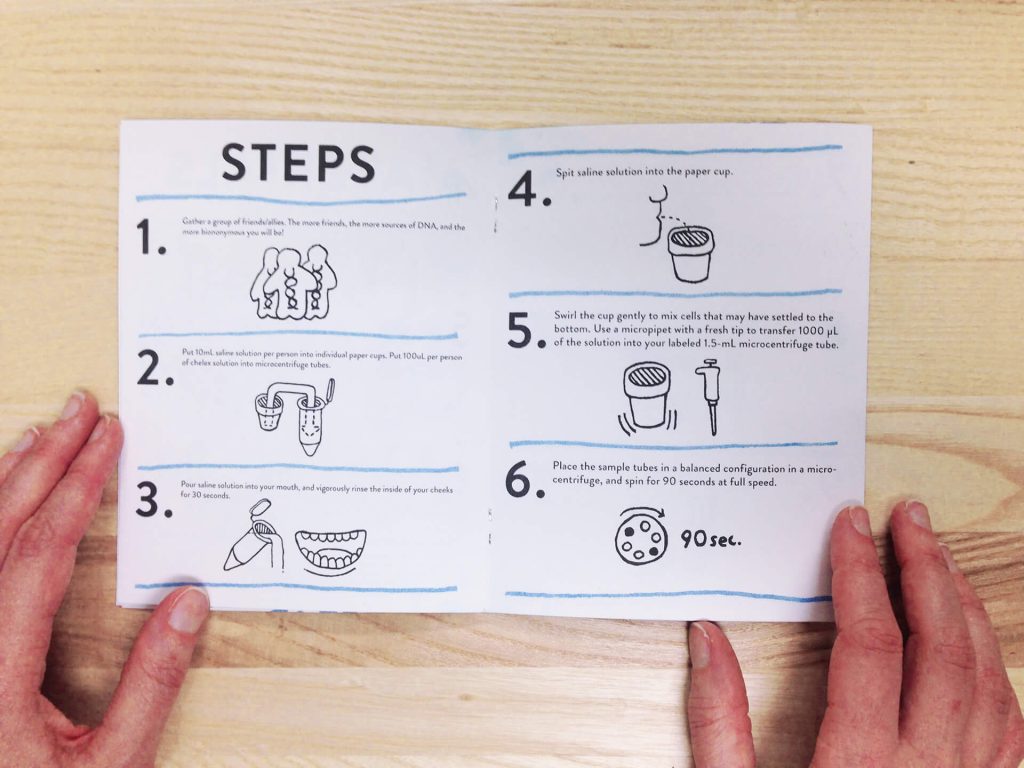

《官方生物匿名指南》 希勒‧杜薇海博

媒材

書籍

年份

2015

生物監控指的是利用生物辨識技術對特定對象進行追蹤、監視、分析及人體資料化。生物監控意味從皮膚、指甲、毛髮及體液中萃取DNA和細胞樣本。生物監控也包括偵測體熱、脈搏、呼吸及身體的非自主動作,追蹤監控對象的生活;生物監控是身為人類、擁有肉身的我們,每天面對的風險。

Biononymous.me從細胞尺度對抗監控文化,創造一個可以進行公開討論及研發的社群,在藝術、科學、科技、政策及學術領域尋找解決方案。〈官方生物匿名指南〉則是其中一件能夠實際運用在生活中的作品與對抗方案。

http://biononymous.me/

藝術家介紹

希勒‧杜薇海博(Heather Dewey-Hagborg)是一名跨界藝術家,也是對藝術研究和批判性實踐有熱忱的教育工作者。歷年引發爭議的「生物政治」藝術包括〈撿到陌生人的臉〉(Stranger Visions),當中她從公共場所採集民眾的遺傳物質(頭髮、香菸頭、口香糖),進行分析,創作出人臉雕塑。

杜薇海博的作品曾經展於國際各大展覽和重要活動,包括世界經濟論壇、深圳城市╱建築雙城雙年展、紐約新當代藝術博物館以及紐約P.S.1當代藝術中心。她的創作廣受媒體報導,曾登上紐約時報、BBC、TED以及Wired。目前擔任芝加哥藝術學院藝術科技系助理教授,並獲得2016年創意之都(Creative Capital)新興藝術獎。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 6

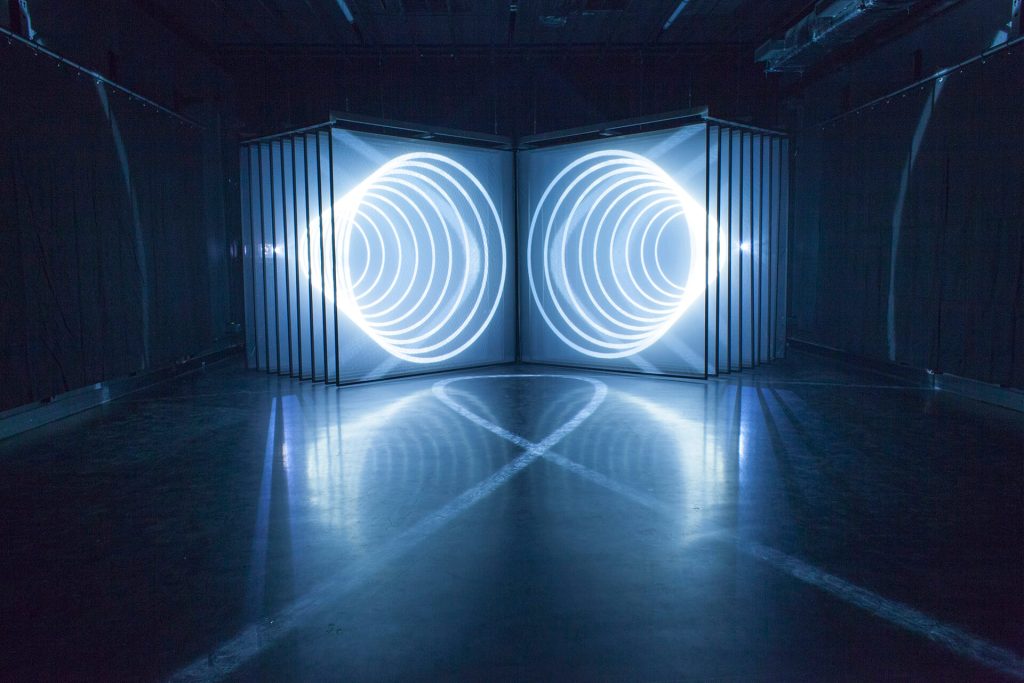

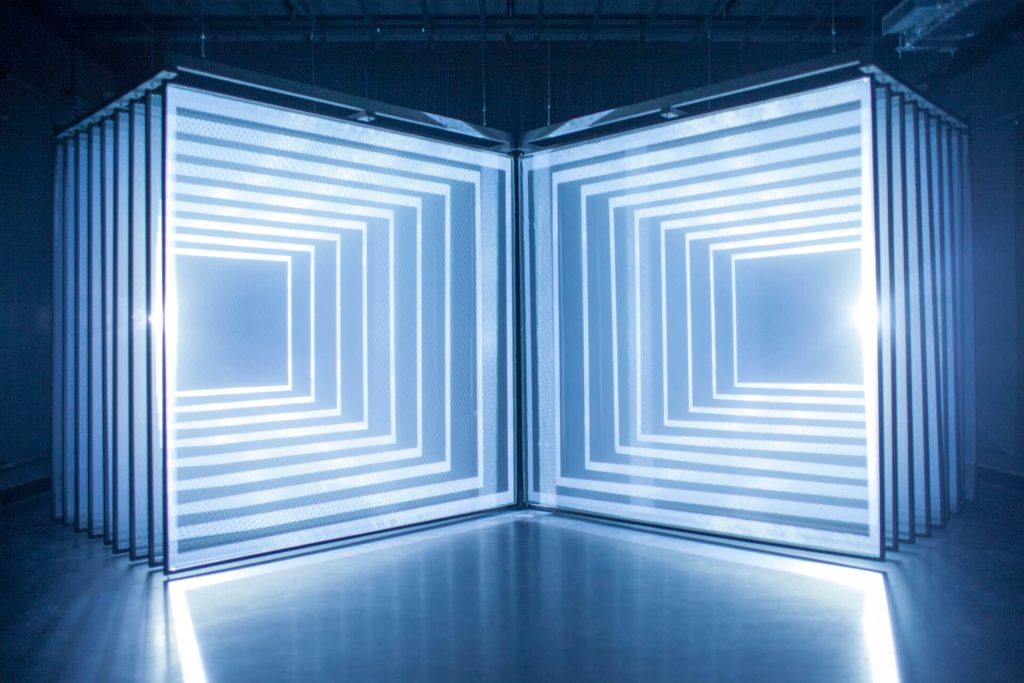

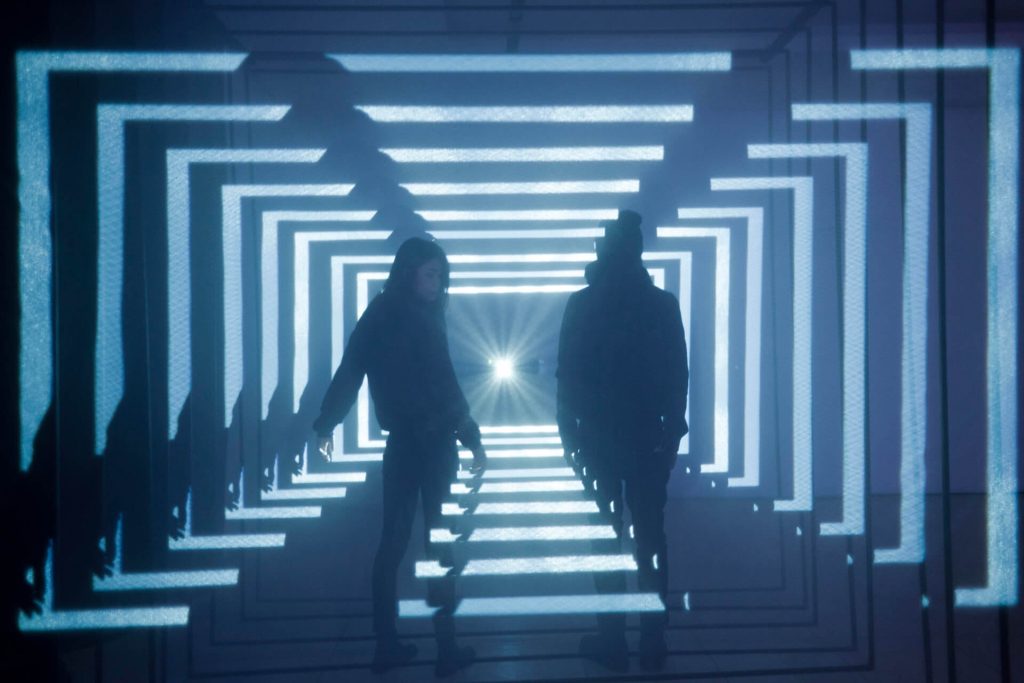

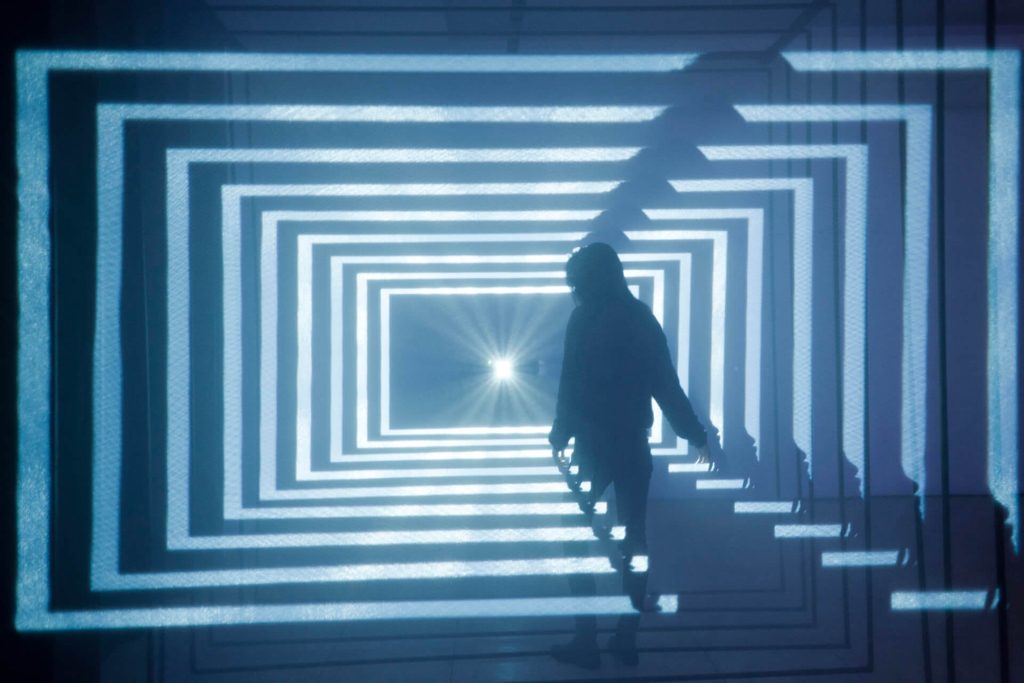

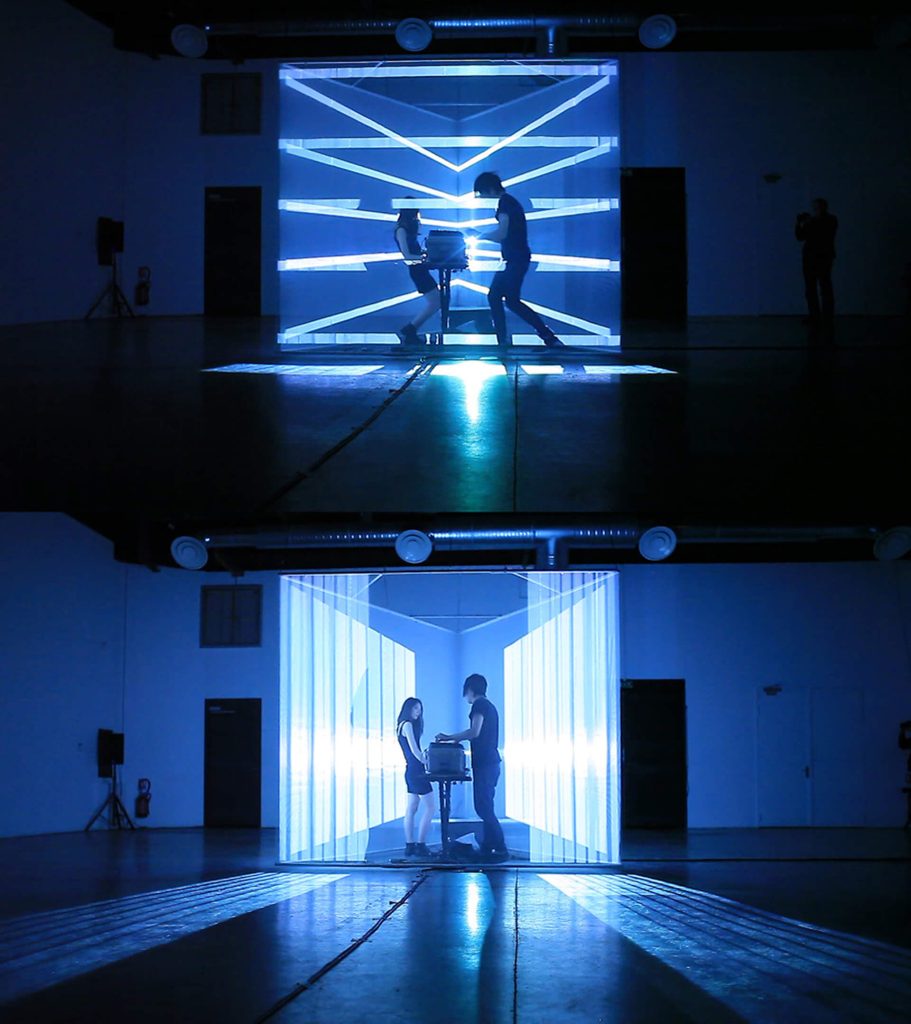

《白日夢 2.0》 Nonotak

媒材

投影機、布料、聲響

年份

2014

〈白日夢 2.0〉是一件製造扭曲空間感的聲光裝置,探究空間、時間、加速度、收縮、轉換以及變形之間的關係。本裝置旨在於真實和虛擬空間中建立一個身體實質的連結,藉以模糊虛實之間的區隔,使觀者能夠暫時遠離現實生活。這項表演透過燈光效果創造出一個抽象空間,同時利用聲音的迴盪定義此虛擬空間的距離。本作品是對觀者提出「深思」的邀請,只呈現作品正面,讓觀者處於被動位置。

藝術家介紹

NONOTAK Studio是插畫家諾埃米‧西菲(Noemi Schipfer)與建築師兼音樂家中本高見共同創作的計畫。兩人採用聲光裝置以及表演,營造飄逸、沉浸式的夢境般場景,將觀眾團團圍繞並扭曲他們的現實觀。表演借重中本高見對空間與聲響的巧妙運用,並採用西菲擅長的動態視覺技術以及複雜的幾合圖形插畫。兩人除了曾登上富比士評選的歐洲地區藝術界「30歲以下30名創業者」榜單,裝置藝術也展出於愛馬仕、Wave Studios、耶路薩冷燈光節、STRP雙年展、英國泰特美術館、加拿大MUTEK電子藝術節、日本TodaysArt藝術節、法國Scopitone 藝術節以及澳大利亞糖山藝術節,激勵他們持續擴展創作疆界,擄獲全球觀眾。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 7

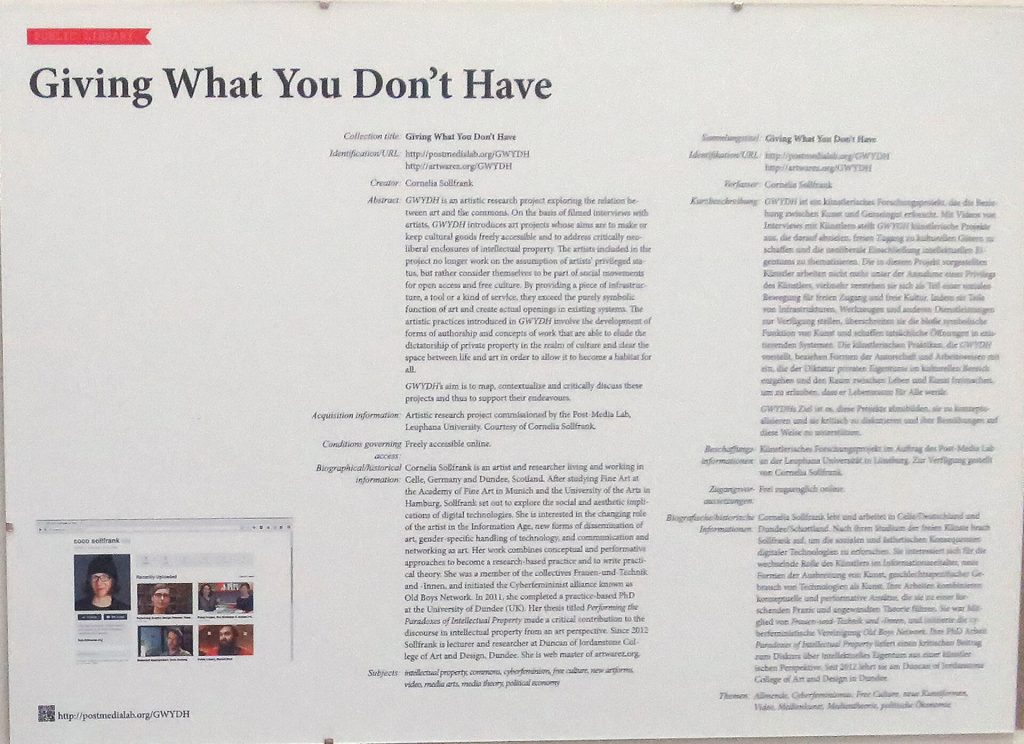

《給予你所沒有的》 柯納莉亞‧索爾弗蘭克

媒材

訪談錄像影片

年份

2012-16

〈給予你所沒有的〉(Giving What You Don’t Have)(GWYDH)是一項探討藝術與共有財關係的藝術研究計畫。以訪談影片為基礎,本計畫收集並呈多位藝術家的作品,這些作品對「數位共有財」的生產及存續做出貢獻。這裡的藝術家,指的是來自各領域的文化製造者,其中部分與藝術機構合作,部分為自由創作者,或已經建立自己的藝術機構。本計畫最終呈現的作品並非傳統形式的藝術,而是數位基礎建設,例如數位平台、資料庫、免費軟體及數位工具。本計畫具教育意義,功能如同獨立運作的學校、轉移知識和技能的工作坊或簡單的指南手冊。所有訪談皆透過概念化及象徵性手法,反映複雜的著作權批判觀點,主要突顯知識經濟中,知識與文化的重要性不斷改變。意即,本計畫不只探討知識與文化的自由流通,還要以表演方式實際呈現之。本計畫仍在進行,計畫資料庫目前已有六部以公共圖書館、圖像設計、檔案、盜版、挪用與通訊技術等主題的訪談影片,未來將繼續發表兩部尚在籌劃中的影片。

藝術家介紹

柯納莉亞‧索爾弗蘭克(博士)身兼藝術家、研究員及大學講師,現居德國柏林,曾於慕尼黑藝術學院修讀繪畫,漢堡藝術大學攻讀美術,於英國鄧迪大學取得博士學位。

創作類型包括寫作、表演、聲音、錄像及網路藝術。個人探討數位文化的藝術創作及學術研究,經常觸及作者權、自我組織、性別以及科技女性主義等議題。作為網路藝術的先驅,索爾弗蘭克靠兩件作品聲名大噪,一是《網路藝術生產器》(net.art generator)──一台可生產藝術的網路「機器」;二是《女性延伸》(Female Extension),為個人首次參加網路藝術競賽的代表作。她對美學現代主義的基本原則進行實驗性創作,突顯該理論與其所屬的組織及法律架構存在衝突,造就她後來的學術研究基礎。在博士論文《演繹智慧財產的種種矛盾》中,索爾弗蘭克探討藝術與著作權之間,越趨激化的衝突關係。正在進行中的藝術研究計畫《Giving What You Don’t Have》匯集多個藝術作品,這些作品視為開啟並維繫「數位共有財」。最近一部表演作品《À la recherche de l’information perdue》探討地下數位世界中的性別刻板印象。

﹉﹉﹉

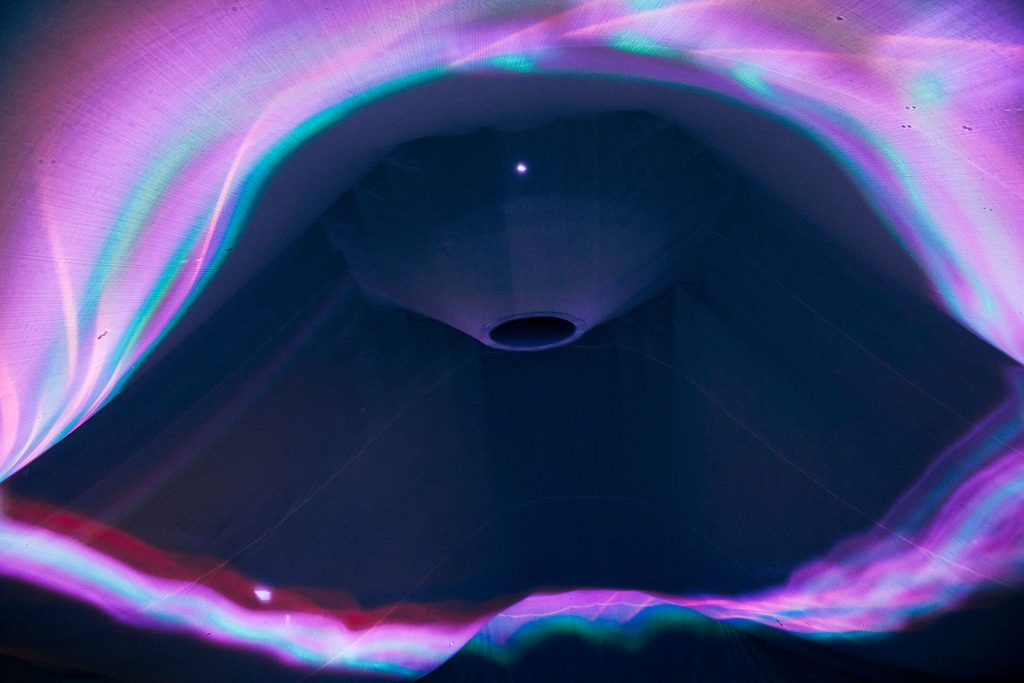

➮ 作品介紹 8

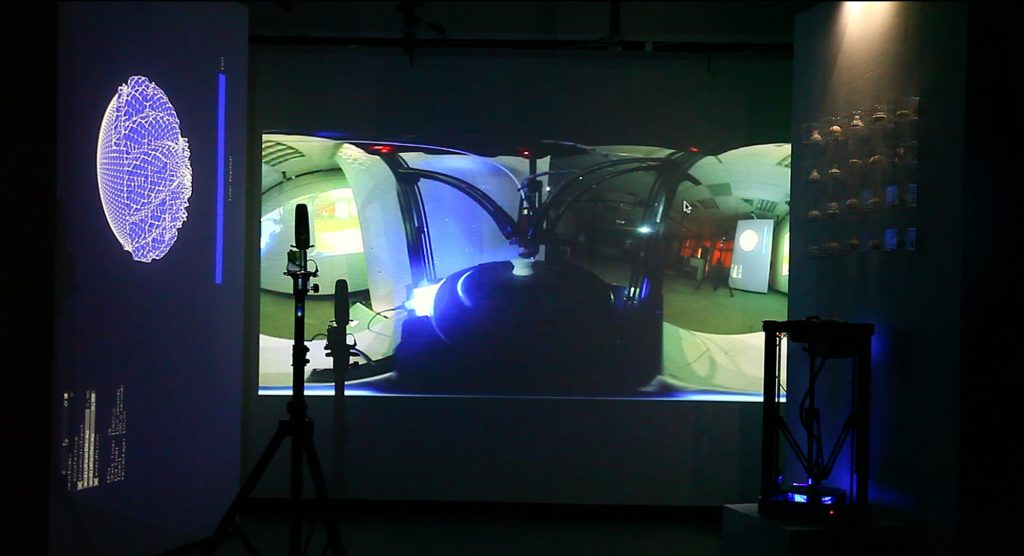

《Render Ghost》(裝置版) NAXS corp.

媒材

虛擬實境複合空間聲光裝置

〈Render Ghost〉是一個面向未來的作品,帶領觀者潛入數據與記憶橫流的數位人類轉換系統之中,在虛實邊界不斷加速交溶的時刻,想像實體躍向虛擬的巨大墜落、變形、失速與超越。

〈Render Ghost裝置版〉自〈Render Ghost劇場版〉分支而出,以相對後設的時空探究身體與數位的交互關係,觀者以無身體的姿態在系統中梭行輪迴,如一超然的數位訊號漫遊於母體之中。

藝術家介紹

NAXS corp. (Network Afterlife eXistence Storage)

成立於2010,提供網路來生儲存服務。

派對‧劇場‧音像‧聲光‧裝置

演出團隊NAXS corp.成立於2010年,台北。前身為新媒體藝術團隊「CBMI」,利用數位媒介扭曲觀者對空間與聲光的想像,作品帶有儀式性與深度沉浸的特質,專注探索人類感官的邊界。近年專注於聲光場域與VR虛擬實境結合的美學探索。

➽ 徵件競賽

➢ 第十一屆台北數位藝術獎

➮ 作品介紹 1

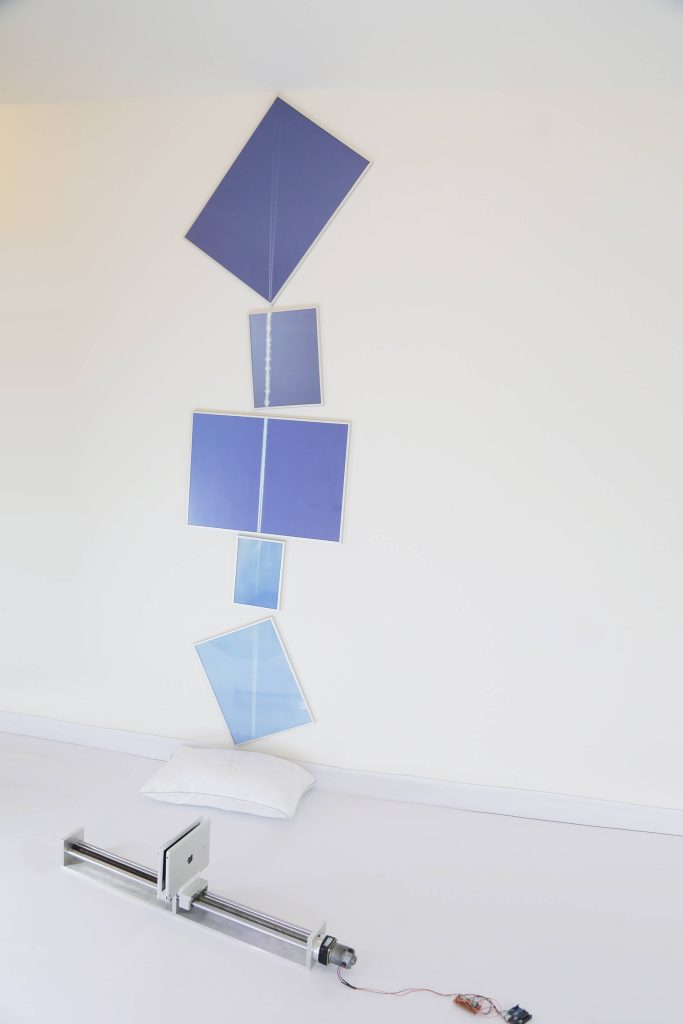

《那抹雲是你離開的形狀》徐叡平

媒材

電子零件、馬達、Arduino、鋁合金、iPad、錄像、數位輸出、相框

年份

2016

我與大學時代的第一任男友從今年初開始談起遠距離戀愛。當代的遠距離戀愛與前網路時代相較之下,距離本身沒有改變,感性的分佈卻截然不同。我們以前很喜歡寫信給對方,將情感結晶化壓入一橫一豎的筆觸中。現在我們天天視訊,親密感從一個完整的團塊分佈為一個碎片一個碎片安插在即時的分秒之間,或者遺失在斷訊的瞬間。(他們去哪裡了?)

在〈連結不穩定〉這件作品中我與男友分別讀著西蒙波娃的《越洋情書》,截取對應著我們的狀態的片段。兩台iPad在趨近與遠離彼此時都顯示著Reconnecting……(重新連線中),只在合起來的時候播放著看不見的影片,聽見朗讀的聲音。比如「My heart was beating fast, I could feel with my fingers this bit of paper which you have touched with your fingers.」觸感與溫度此刻來自手機過熱的金屬殼,也許你也握著同樣的溫度,卻不太浪漫。「等待」從收到一封信的期待與喜悅變成看著「重新連線中」字樣的不耐煩。

「Airplane and love, the sky and the sadness and the hope were one only thing.」第二句呼應〈那抹雲是你離開的形狀〉這件作品,事情發生在一個送機的午後,我們走在城市的街道上,一條長長的飛機雲劃過前方的天空,我皺著眉說出這句話。作品將網路上蒐集到的各種飛機雲照片輸出,放入大小不一的相框內,影像中的雲從天花板到地面連成一直線,消失在地面的白色枕頭中,人離開了但枕頭上還殘留著髮絲。

藝術家介紹

1989年生於台北。大學念復健,作品以動力雕塑居多。特別喜愛鑽進各種關於缺席的牛角尖,往負空間裡越車越遠。〈當幻肢又痛了起來〉是她持續進行中的研究主題,冒昧給作品下的診斷,定義那些以缺席做為感受介面的東西。

台灣大學職能治療學系、羅德島設計學院藝術碩士。

曾獲國立台灣美術館雕塑獎、新媒體藝術獎、留學獎學金、藝術新秀補助、台北美術獎入圍等。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 2

《抽象與真人動畫的 “2014年10月18日戈洛夫金大戰盧比奧”》 杜珮詩

媒材

HD定格動畫四頻道投影,循環播放,彩色無聲

年份

2016

時間

03’11”

在世界影像史中,我們較為熟悉的是實景電影的脈絡。取自真實場景,現實的再現,甚或寫實主義的概念,過去往往做為攝影史、電影史、錄像史發展上的決定性本質。然而早期十九世紀前電影時期影像多數透過手繪而製,此分支而後發展為動畫,卻少唯人所論述。杜珮詩對於動態影像的本質問題相當感興趣,自2007年起,透過定格動畫與拼貼的創作方式,持續關心動畫在脈絡上不同的可能性。在影像與敘事的關係中思考動畫的想像特質,並間接表達對社會與歷史的觀察。

在四頻道同步動畫作品〈抽象與真人動畫的 “2014年10月18日戈洛夫金大戰盧比奥” 〉中,藝術家透過定格拍攝的方式重製了一部YouTube上的拳擊戰況紀錄片《Gennady Golovkin vs Marco Antonio Rubio 18 10 2014》。首先,依照原始影片的影格數量將影片還原為數萬張影像,圖片印出後,依時間軸重新置於相機前拍攝,但鏡頭放大數十倍,四個頻道分別是擷取片中兩場拳擊賽、選手戈洛夫金勝選後的訪談、以及開場前拳擊台的緊張氣氛。藝術家試圖探討影像的邊界以及錄像與動畫的定義:是否能有錄像作品符合真人動畫的邏輯,視覺上是一部抽象動畫,而拍攝手法是定格的方式呢?期待藉此能開啟不同的可能性。

藝術家介紹

杜珮詩1981年出生於台灣苗栗,2007年獲得倫敦大學金匠學院藝術創作碩士後,目前居住與工作於苗栗。使用定格動畫與拼貼作為媒介,她的作品關心影像與敘事間不同的可能性,以及當代生活中想像與真實的關係。她同時是2009年亞洲文化協會《台灣獎助計畫》的獲獎者與2012年BACC當代藝術獎提名候選人。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 3

《綠體記憶術──田邊與家哉系列》 陳漢聲

媒材

不鏽鋼架、金屬、玻璃箱、馬達、磁鐵、動力裝置

年份

2016

在自然完全消失的未來,人們以冰冷的物件拼湊記憶中植物的形體,再賦予動力擬生,曾在地球上的根生居民,最後靈魂歸處是否只能在物件拼湊的軀殼中再現?以此弔念過往的環境,消彌人類心中的罪惡。作品以日常觀察的植物,作為記憶保存的物種,巷口的家哉與田邊的葉菜為主要的紀錄對象。

藝術家介紹

1988年出生於臺灣高雄,畢業於國立臺北藝術大學新媒體藝術研究所。擅長實驗動畫╱複合媒材與動力裝置,並從自身家庭背景、身份延伸至創作,關注農業、自然、人與環境間彼此共存卻緊張的關係。作品曾獲《臺南新藝獎》首獎、《MATA獎》銀獎、入選《桃園創作獎》、《深圳獨立動畫雙年展》。近年因對於性別議題的關注,因而組織《多元成展》計劃,並策劃展覽,試圖在創作、藝術與展覽間,尋找延續對話的可能。2015年策展《多元成展—見光死?》於FreeS福利社、《你雙眼闔上我滅亡》於國立臺灣美術館數位藝術方舟。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 4

《Simulate》 林書瑜

媒材

微控制器、伺服馬達、壓克力

年份

2016

科技與數位創作的追尋與開發,不自覺受制,或是有意識地不被制約,經驗著無數的擺盪,試圖在這當中謀求平衡。新的媒材、技術的探索,從反覆使用中去熟悉,卻也容易迷失其中。如同作品生成中包含的自我生命脈絡、普世價值觀、社會氛圍與環境,那些隱隱約約卻又關鍵的影響分子,是能夠主動查覺、選擇、甚至拒絕,又或是被動地接收與仿效,衍生出一種儀式般的制約。

藝術家介紹

林書瑜,國立臺北藝術大學新媒體藝術研究所。作品常以自身經驗的體悟與感知進行轉化,對於自然、科學現象的細緻觀察,透過互動感測、機械動力裝置進行創作。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 5

《月亮伸出了一隻手》 黃大原

媒材

即時動畫

年份

2016

時間

無限長

作品介紹

〈月亮伸出了一隻手〉是在單調的數位場域中進行的視覺遊戲。每次播放時影像都不會一樣,時間也無終止。觀看者從隨機的編制中找尋可能的線索,內容傳達一種詭異的人際鍊、混沌理論、誘惑與權力關係。人物在程式啟動後被機器即時運算,所有動作及物理模擬都沒有預設的腳本,敘事性產生不明確的指向。創作者試圖在真實與虛擬的模糊界線上游移,動作肢體的異常抽搐、偶發性失能、無力掙脫變異的數位義肢,這是一場永無止盡的夢遊,或只是超真實的幻覺?

藝術家介紹

目前就讀台北藝術大學新媒體藝術研究所。創作主要關注數位文化與藝術現象,並從生活觀察與冥想中汲取靈感。作品常觸及虛幻與真實之邊界。擅長數位實驗影像,常用數位式的隨機操作與網路材質拼貼來反映當代社會的不確定性與多元化。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 6

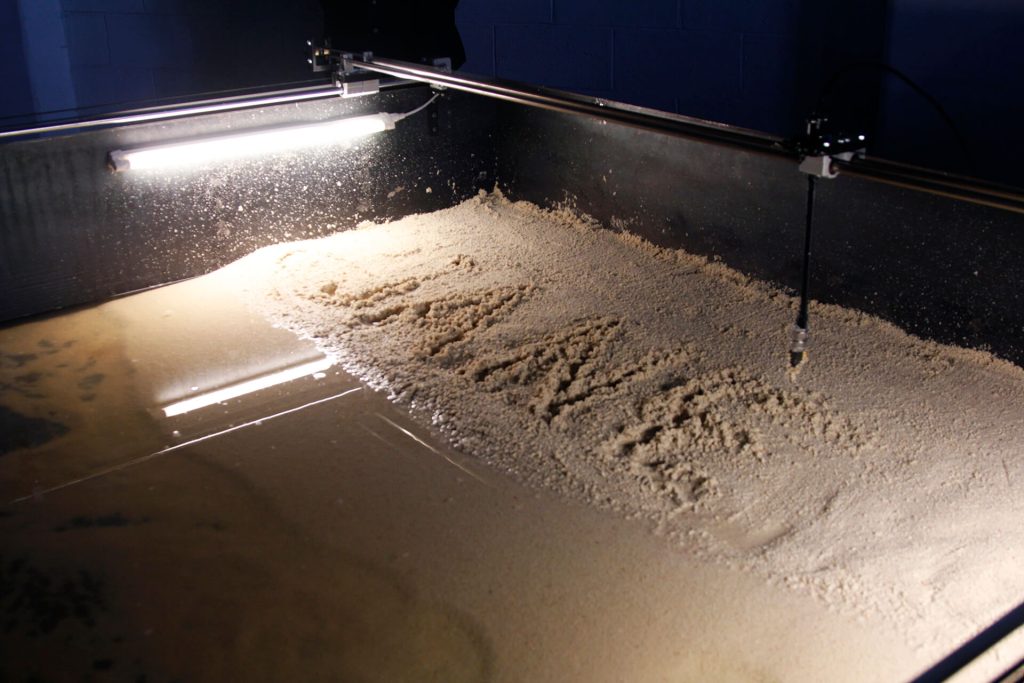

《時間》 陳秋惠

媒材

步進馬達、Arduino板、空壓機、氣壓缸、鐵、沙、水

年份

2016

對我來說,時間可以磨去所有的稜角,不管是物質、情感、情緒,都將變得圓滑,時間是過程。將這個概念與數位時代結合,我馬上想到社群網站,我們在上面發文,那篇文章只記錄了當下,就隨即飄往過去,接著有更新的發文會將他慢慢往下擠,就好像在沙灘上寫字,字跡慢慢的被海浪沖淡,然後消失。

這個裝置模擬了社群網站的發文,操控者以固定於裝置前方的鍵盤打出字句,按下輸入鍵,字便會被噴寫在沙上,隨後慢慢被機械造浪沖逝,字跡消逝後,便又可讓另一名操作者輸入新的字句。將「在海邊寫字」轉換到「在社群網站上貼文」,這種以非常機械的方式模擬自然這件事所產生的衝突也令人覺得十分有趣。

《愛因斯坦的夢》一書中描述了其中一個世界:「在這個世界裡,每一個吐出的字,只向吐出瞬間傾訴」 我想說的也就是如此。

藝術家介紹

喜歡閱讀、創作、旅行,擅長繪畫、構想。畢業於實踐大學媒體傳達設計學系,朝向成為獨當一面的設計師之路邁進。

本作品與就讀台北科技大學電機工程系的陳勇鈞共同完成。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 7

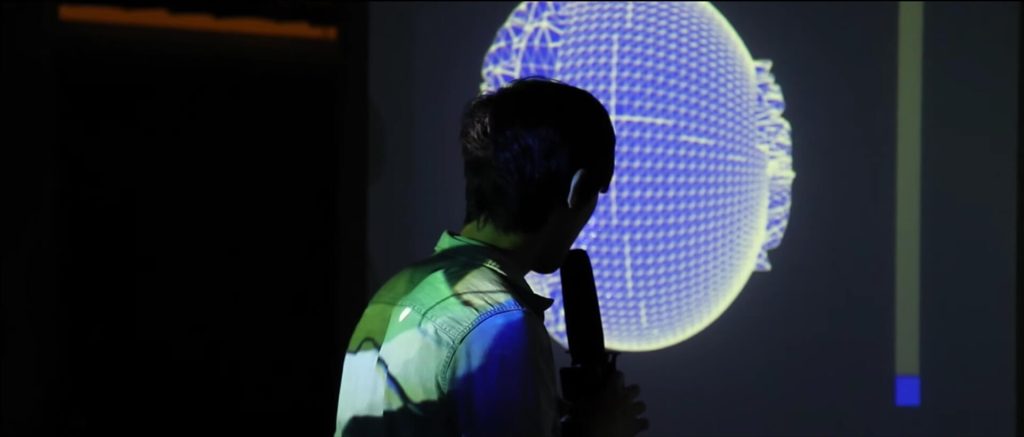

《感官世界》 林經堯

媒材

3D列印、VR即時影像、球面攝影機、錄像

年份

2016

在數位科技越來越進步的狀態下,許多原本只存在數位環境的圖像與資訊,逐漸入侵到日常生活當中。VR/AR/MR領域,都透過各種不同的新發展技術,逐漸將人類賽伯格(Cyborg)化。甚至有一天我們終將完全活在數位化的環境之下,其可能性已經越來越高。而真實與虛擬的邊界也將逐漸被打破,直到我們完全無法分辨為止。

藝術家介紹

作曲與新媒體藝術家。台灣大學資訊網路與多媒體博士,國立臺北藝術大學音樂系與新媒體藝術碩士班。2012年香港舞蹈年獎最佳舞台美術設計獎得主。作品涵蓋多媒體、裝置藝術、劇場及音樂作品。目前正在巴黎高等美院進修博士後研究,並持續進行自由創作。

﹉﹉﹉

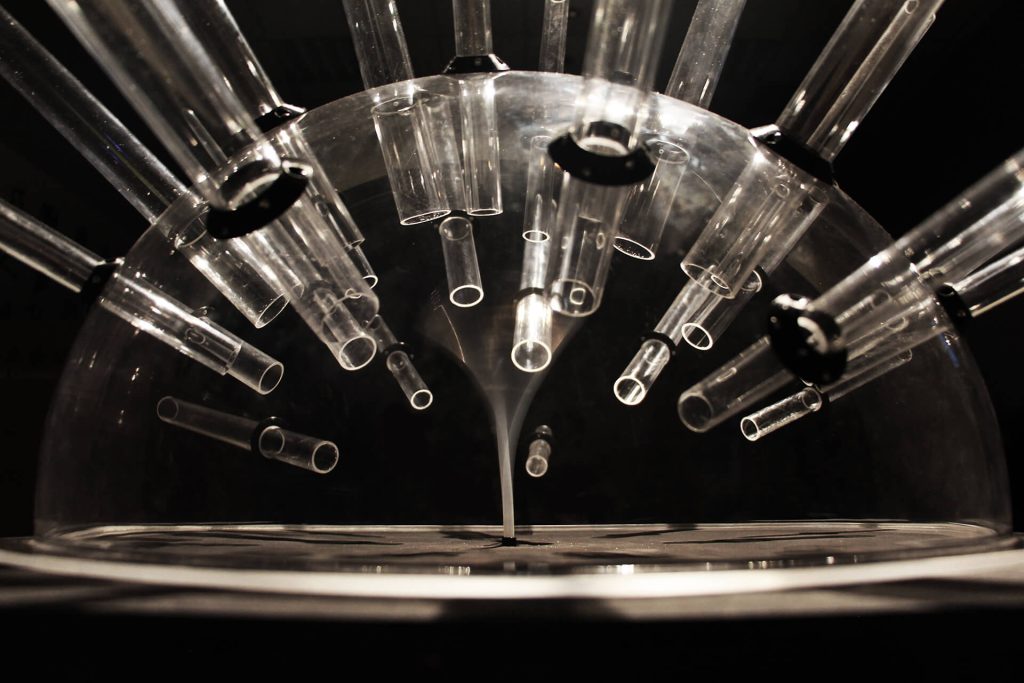

➮ 作品介紹 8

《節奏誘捕器》 王量

媒材

壓克力、矽膠軟管、空氣、電子設備

年份

2016

音樂能夠影響人的原因有許多,節奏對我的影響比音樂的質感和音量來的大,它能直接與身體的動態做連結,甚至是和心跳同步達到感染的效果。在大自然中雖然許多事物都是隨機的運動,但還是能察覺一些有趣的韻律,而現代的機械產品已經充斥生活周遭,更能從中抓取一些節奏。

運用空氣吹出管子造成的隨機甩動,經過周圍的壓克力管來製造節奏,這種物理的隨機將物理運動中的細微缺陷,用微妙的方式呈現。〈節奏誘捕器〉想讓觀者在裝置發出一連串隨機的節奏聲響中,從中得到不同的訊息,有可能是某種情緒,或者是能藉由它聯想到別的事物。

藝術家介紹

目前就讀國立臺北藝術大學新媒體藝術學系大三。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 9

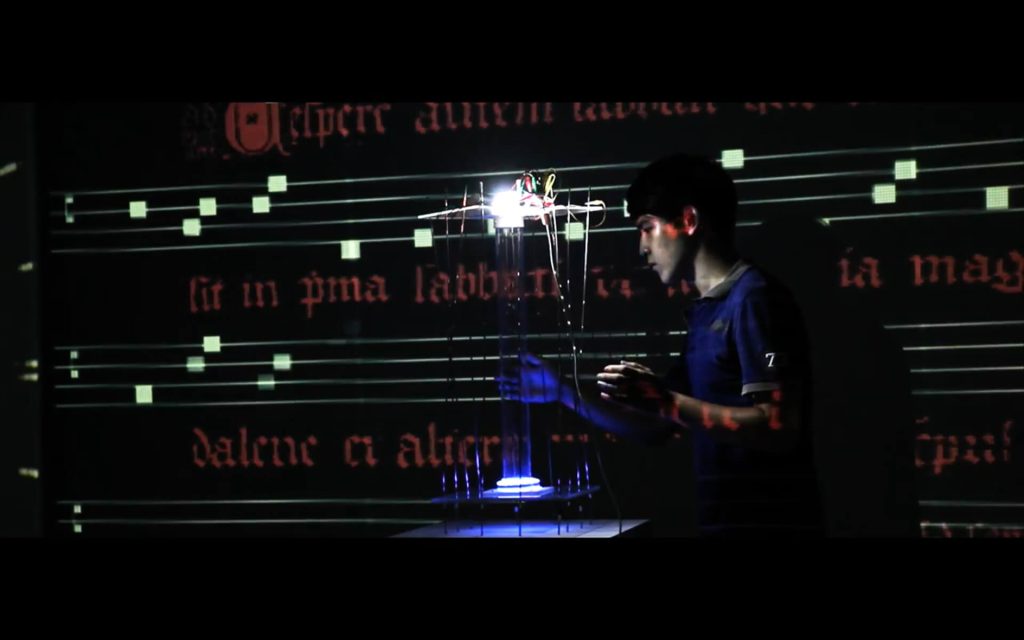

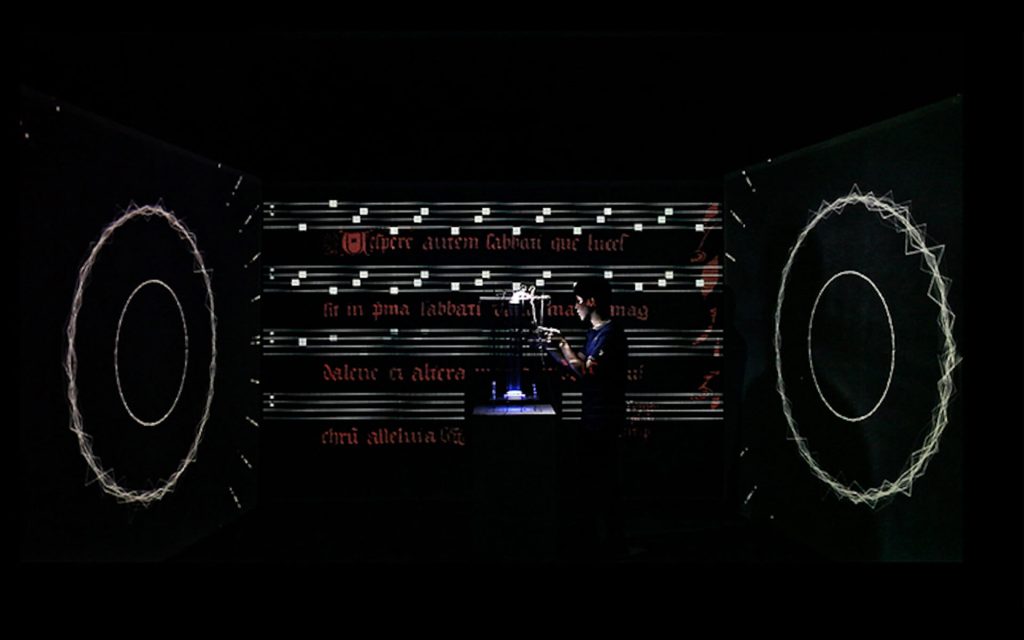

《共譜》 周佳穎、朱潔君、王聖傑、劉祖昇

媒材

投影機、圓管、壓克力、LED燈、互動程式、音響、Arduino、3D列印

年份

2016

觀眾可以透過本作品〈共譜〉互動機動樂器的撥弦,而即時產生音樂與投影螢幕上的音譜,螢幕上的音譜乃挪用15世紀所使用的古音譜Gregorian Chant,此古音譜乃由四線譜組成,每個音符都以方形呈現,是屬於無伴奏的單音音樂音譜。互動機動樂器是由Arduino、Adafruit、Processing、Max/MSP、無線藍芽、LED、3D列印、壓克力及金屬管等所創作成的音譜,允許觀眾在現場即時撥弦而產生不同的音譜,所發出的音樂會即時轉換成正確的音譜投影於螢幕上,當沒有觀眾時,會自動播放與顯示之前所有觀眾所創作的聲響與音譜,表現了互動科技與共創音譜的數位美學,賦予數位機動樂器更具文化性與音樂性。

藝術家介紹

周佳穎

1992年出生於台灣高雄,目前就讀於國立臺灣藝術大學,多媒體動畫藝術學系新媒體班碩士班,擅長互動遊戲設計、APP介面設計、數位教材設計、影片特效剪輯、視覺設計。

過往作品以互動遊戲設計以及互動裝置結合出生態保育觀念,展現自然生物與人類之間的依存關係,未來創作方向期許能加入網路媒體,機動裝置等元素。

朱潔君

朱潔君現就讀於臺藝大多媒體動畫藝術學系新媒體藝術所,作品結合了不同的新媒體元素,像是影像、聲音、電腦程式、還有互動裝置,擅長動畫、攝影、互動裝置藝術。擅長視覺影像錄像與互動裝置結合,置身觀察社會現象帶入創作之中,探討現代科技影響下的人性與社會現象,將科技於藝術的結合,作品探究科技與傳統之間的矛盾與碰撞,抽象的視覺表達與互動裝置連結創作新的沈浸空間,更加期盼能帶入更多科技藝術發展的無限可能。

王聖傑

就讀於國立臺灣藝術大學新媒體藝術研究所,擅長於影片製作、3D動畫與特效合成,熱愛科技藝術並熱衷於創作,大學時期從廣播電視學系出生,輔系電影學系,擁有多件影視作品與動畫作品。

劉祖昇

本人來自馬來西亞,從18歲就獨自來到臺灣,至今待了6年以上,就讀於國立臺灣藝術大學暨多媒體藝術學系新媒體班碩士,大學時期就讀國立嘉義大學,精通多國語言,目前仍在學習新語言中,由於從小就有接觸電子學,對於電腦操作技能非常有自信,曾接觸過網頁設計、互動程式設計、互動教材設計、介面設計、App企劃與製作、網路頻道管理、Flash動畫設計等等。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 10

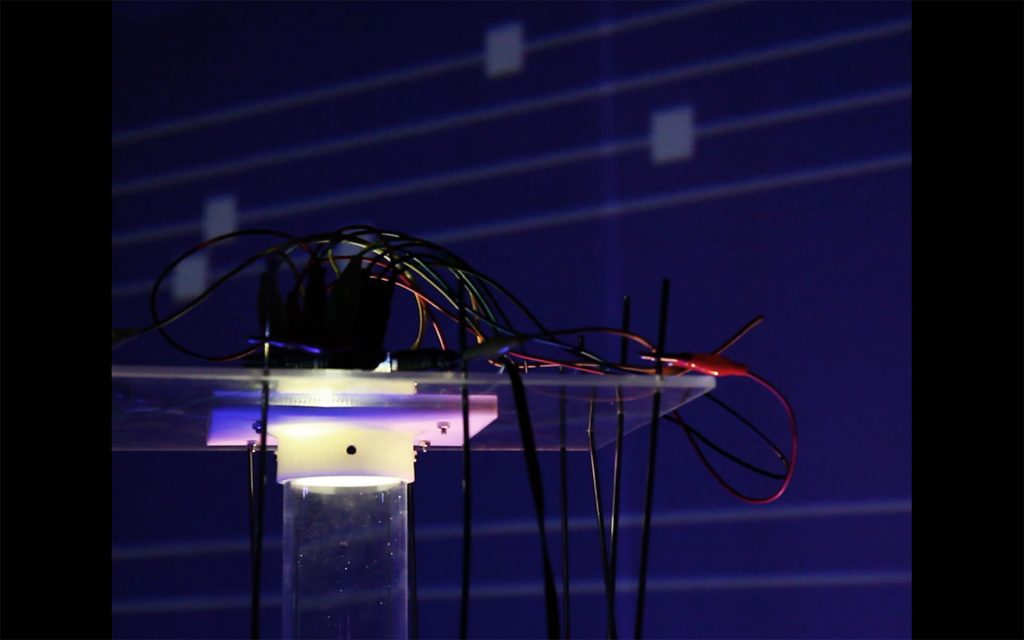

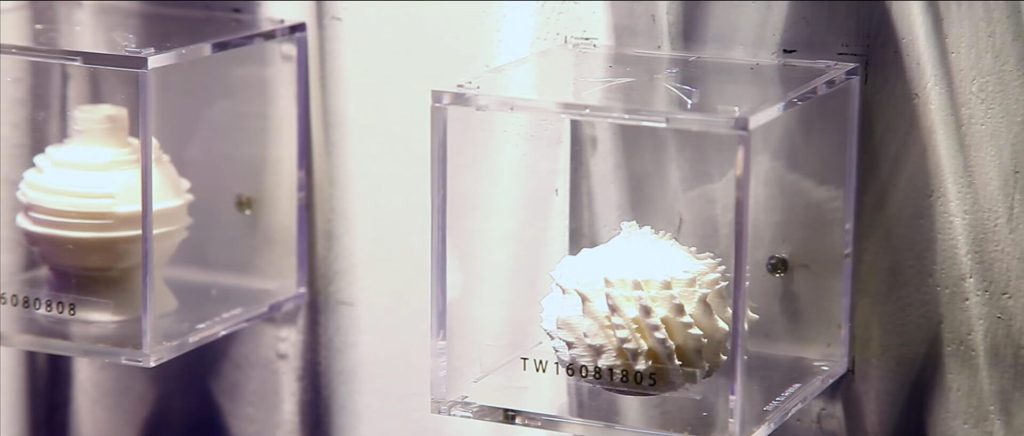

《聲物製造工廠》 王聖傑

媒材

3D列印、互動程式、電腦、壓克力、收音麥克風

年份

2016

〈聲物製造工廠〉表現3D列印機猶如一個生物體,可將每個人的聲音儲存成檔案並轉換成實體標本,討論了數位時代聲音可以是具有身份的「聲物」。觀眾可以透過麥克風對著投螢幕上的有機體影像講述一段話,聲音的頻率與震幅經過程式的運算後成為一獨特的數位型態,之後再以3D列印機將聲音的檔列印出實體造型,由於每個人的聲音都是獨一無二的,所以列印出的模型也是獨特的。中間的投影畫面展現了微觀的3D列印聲音的製造過程,利用360度全景攝影機將參觀的觀眾融入作品場域的奇特影像,而在右邊的牆面則展示列印出的聲音標本,每個聲音標本都有其編碼,如製造時間、空間、次序等資訊。整件裝置就如一個收集聲音與製作聲音標本的生物工廠,因著展出時間、場地與觀眾的不同,而進行著一個龐大的藝術文件計畫。

藝術家介紹

就讀於國立臺灣藝術大學新媒體藝術研究所,擅長於影片製作、3D動畫與特效合成,熱愛科技藝術並熱衷於創作,大學時期從廣播電視學系出生,輔系電影學系,擁有多件影視作品與動畫作品。

﹉﹉﹉﹉

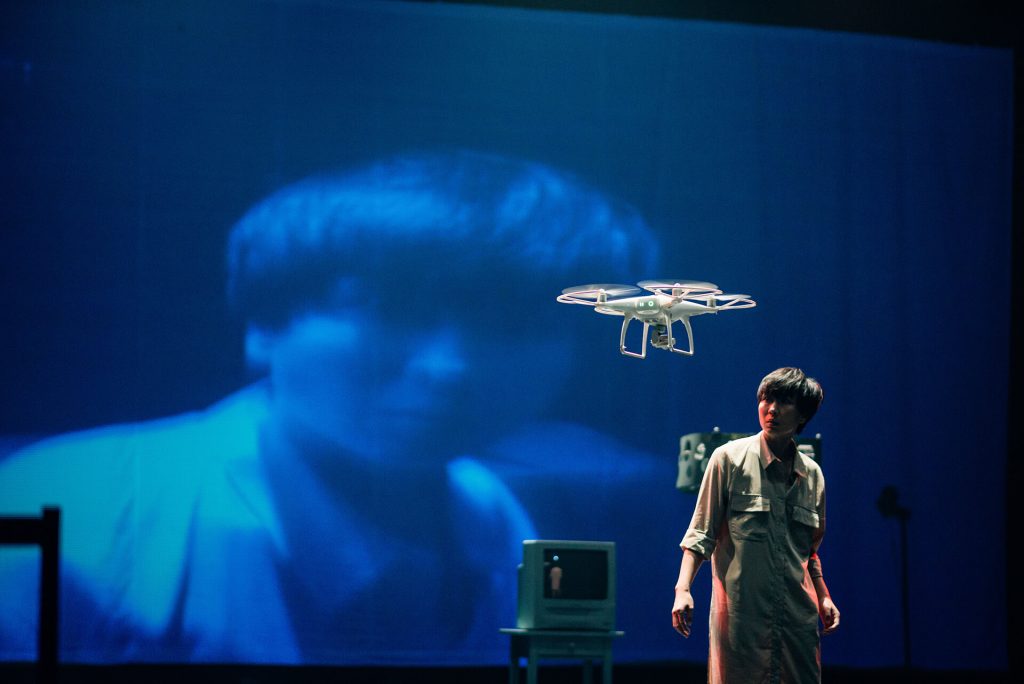

➢ 第七屆數位表演藝術獎

極至體能舞蹈團(MAD Theater)

作品名稱

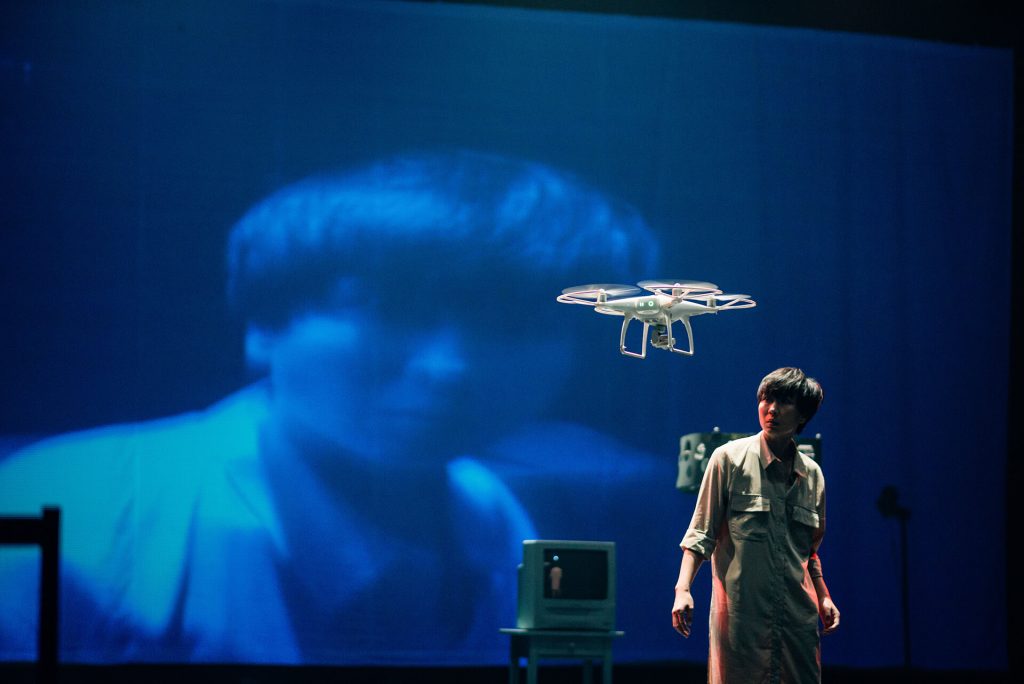

機遇(Flying encounter)

作品簡介

《機遇》是一齣前衛大膽的實驗。為台灣首次採用「四軸飛行器」(Drone)、「動作捕捉系統」(Motion capture system)和舞者共舞的作品,甚至「飛行器」本身就是「舞者」,必須編隊群舞。它還必須是「歌手」,藉由它的轉動頻率,和舞者相互唱和。它還必須是活動的「舞台裝置」,演繹舞者的靈魂。《機遇》結合不同領域專家,包含數位藝術創作者、視覺藝術背景的編舞家、電機工程師、航太專家,共同創作相互激盪。管理大師戴文波特說:「我們不該問,哪些工作會被機器取代,應正向的問:當我們有了更善於思考的機器幫助,可以做到什麼新成就。」《機遇》期待的成就,不僅讓機器與舞者相遇,也要讓觀眾看見表演藝術的新思維。

團隊簡介

極至體能舞蹈團(MAD Theater)創立於1997年,藝術總監石吉智為國內第一位具視覺藝術背景的編舞者,作品風格頗具多元特色,經常獲邀於國際舞蹈節,演出足跡遍及法國、美國、印度、澳洲、俄羅斯、馬來西亞等重要舞蹈節。近年開始與「木天寮互動設計有限公司」合作,該團隊成立於2011年,主要成員金啟平、吳冠穎,其創作融入心理學、生物構造學、行為學等研究支持,以感性與藝術手法,讓生活更美好、讓世界充滿驚奇。

成員名單

| 吳冠穎 互動科技總監 |

金啟平 視覺藝術總監 |

| 石吉智 表演藝術總監 |

李建億 多軸飛行器設計 |

| 張東琳 飛行顧問 |

侯任祐、張鈞崴 音樂 |

| 木天寮互動設計有限公司 室內定位系統 |

曾惠婷、黃平 舞者 |

| 周玟慧 數位設計顧問 |

洪崇文 電機顧問 |

﹉﹉﹉

林珮淳數位藝術實驗室(Lin Pey Chwen Digital Art Lab)

作品名稱

偶 Happening Rehearsal

作品簡介

以「偶」來命名具有雙重的語意與內涵,大膽的將表演「形式」與作品「觀念」作更深層的交錯與實驗。在形式上企圖展現「偶發」的排練精神(Happening Rehearsal),藉由科技介面邀請觀眾與舞者作數位互動與遠距溝通,舞者、團員與參與的觀眾皆為舞台上的演員,編製一場開放性的實驗劇本,打破單一與線性的舞台表演形式。

在觀念上則表現「偶」的自我封閉狀態,如低頭族、自拍、互聯與沉溺在網路的虛擬世界,雖可與他人作遠距的溝通與傳情,也可盡情遨遊於無限制的網路空間,但身體卻如𣁽儡般被科技所控制,走不出自己的方塊。

因此,藉由「偶發」的排練(Happening Rehearsal)形式來反思人類每天穿戴各種科技裝備去扮演一個如舞台上的某一「偶」的角色,御裝後又需日復一日的再配備上台,準備排練另一天(場)的演出,猶如人類面對一個永遠難以逃脫的科技世界與框架。

團隊簡介

「林珮淳數位藝術實驗室」於2001年成立於國立台灣藝術大學多媒體動畫藝術研究所,主要以數位藝術媒材與手法進行多元的跨領域創作實驗,作品曾獲法國安亙湖數位創作全球首獎。

成員名單

| 林珮淳 藝術總監 |

莊士鋐、林正宗 舞台監督 |

| 李家祥、蔡秉樺、郭為芃、劉祖昇 程式設計 |

鄭建文、黃鈺婷 互動聲音設計 |

| 李葳靜、王聖傑、莊士鋐、翟爾蕾、張嘉方 多媒體影像設計 |

王聖傑、蔡昕融、周佳穎、黃奕儒、朱潔君 攝影剪輯 |

| 林正宗、游若婕 肢體設計 |

蕭思潁、張嘉方、蔡佩宜 服裝造型設計 |

| 張富傑 燈光設計 |

賀湘儀、曾歆雁、潘巴奈 表演者 |

| 李哲衡 現場樂器演奏 |

劉子齊 音響執行 |

| 李家祥、郭為芃、劉祖昇 舞台技術 |

﹉﹉﹉

遊牧行星(Nomad Planet)

作品名稱

火炬下的囚犯(Prisoners under the torch)

作品簡介

在未來世界中,充斥著陪伴我們的親密科技、仿生家電、機械飛行器,而非另一個肉身生物。若在這世界獨活,終究這也只是一個生存的終極實驗。

人類的日常揭穿了存活的秘密,我們所處的是一個被怎樣監視的世界?而監視我們的是旁人?國家?還是外星生物?又更甚是我們正漂移在宇宙的黑洞中?因為心眼隨眠,而看不見洞外的無垠邊際。也是吧,我們正活在宇宙的漆黑中,在迎面而來的幻象,我們撥開了霧,試圖喚起昏沈的意識與情感,和未來世界共生。

《火炬下的囚犯》重新詮釋柏拉圖的洞穴理論,以科技導入,試圖用程式碼控制無人機的飛行並與人類的身影對話,輔以高速攝影機辨識四軸無人機進行定位,試圖解決當下的生命難題。

團隊簡介

星際中流浪的「遊牧行星」,吸收了身邊的小星球,形成了擁有生命,而完整的星球,如同他們的團隊,揉合「數位、藝術、表演、聲音」。遊牧行星成立於2014年,結合各領域藝術家,聯合創作之模式運轉。本作品與台大網媒所imLab(洪一平教授)合作,以高速攝影機定位四軸無人機,在舞蹈實驗中,進行創作模式的進化,不單純於表演形態的表現、更作為藝術家應用於創作之新形式。

成員名單

| 陳依純 計劃負責人、藝術總監 |

鄧雯馨 導演、聲音總監 |

| 鄭伊雯 編舞 |

鄭伊雯 編舞 |

| 洪一平(imLab) 技術總監 |

羅禾淋 無人機追蹤技術、機構整合 |

| 周孟勳、蒙捷文、梁馨文、王瀚磊 無人機動作編排、校正與測試 |

黃郁傑、林利津 無人機定位技術 |

| Be Wild Studio 視覺設計 |

王妤安 平面設計 |

| 許汝翡 舞台設計 |

林子荃 無人機裝置 |

| 鄧婷文 導演助理 |

黃彥勳 舞台監督、燈光設計 |

| 呂剛帆、鄧婷文 劇場攝影 |

戴宏霖、洪譽豪、陳霈穎 動態攝影 |

﹉﹉﹉﹉

➢ 第十一屆李國鼎(K.T)科藝獎

❖ 動畫組

➮ 作品介紹 1

作品名:虎爺創

作者:潘瑩、翁靖雯、枋玟宇、陳冠穎、王建盛

創作年份:2016

媒材:2D動畫

長度:7分35秒

作品說明

故事背景為十年前的臺灣,敘述民間信仰中作為神祇坐騎的虎爺,雖然祂被供奉在主神桌下,不易發現,但虎爺依舊盡忠職守的保護著各個角落的孩子們。

想要透過動畫的方式將臺灣具有文化及歷史的廟宇呈現給觀眾,並帶著大朋友小朋友一起認識供桌下的虎爺。

藝術家介紹

團隊以導演潘瑩為主首,與其他四位團隊人員翁靖雯、枋玟宇、王建盛及陳冠穎。

五人皆為國立臺灣藝術大學應屆畢業生,共同創作此部作品,作品內原畫及分鏡為潘瑩負責,緊接著動畫及後製為枋玟宇所執掌,王建盛及陳冠穎則為美術背景負責人,後期剪輯及動畫上色角色為翁靖雯所擔任。

﹉﹉﹉

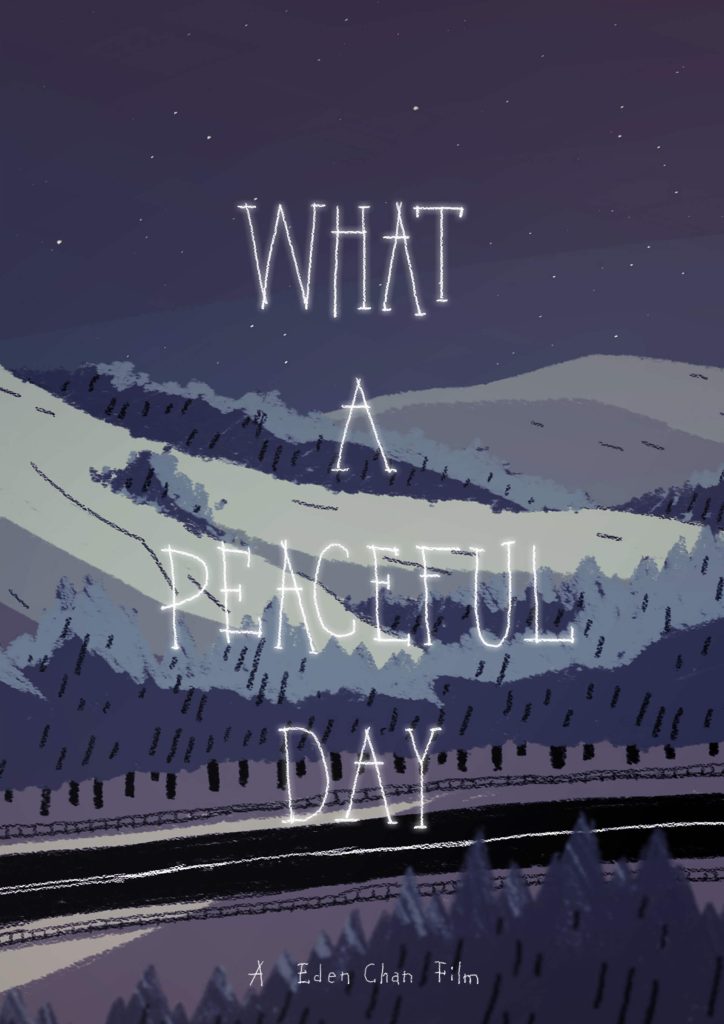

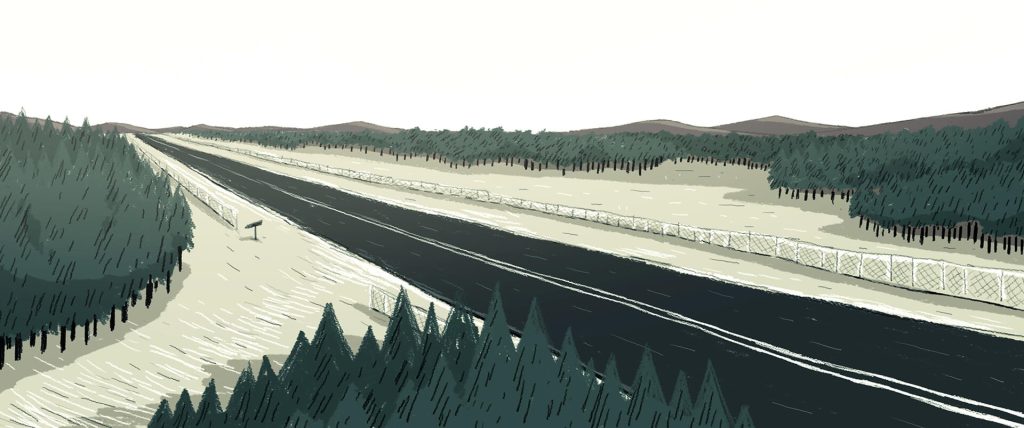

➮ 作品介紹 2

作品名:他奶奶的一天

創作者:詹凱勛

創作年份:2016

媒材:數位影像

長度:4分45秒

作品說明

一位老奶奶前往森林享受大自然的放鬆和寧靜,不料竟撞見了正在採集鹿茸的獵人,種下了一場路見不平,拔……刀(?)相助的衝突。

〈他奶奶的一天〉是我的畢業作品。在大學的最後一年我讓自己挑戰以前沒有做過的東西,包括故事類型、美術風格、敘事方式等。現在回頭審視,雖然有些做得不好,有些做得還可以,不過可以滿意的是,這一年來學到不少東西。

在理念上我想做一部公路追逐的動作片,然後稍微點到一點鹿茸的議題,但沒有琢磨太多,因為太高比例的教育或宣導性質會影響整部片的結構美感。

這部動畫作品我選用2D電腦動畫完成它,主要原因為這是我最擅長的媒材,全程在電腦作業也節省許多時間。

藝術家介紹

詹凱勛畢業於國立臺北藝術大學動畫學系,其作品曾入圍安錫國際動畫影展非競賽片單元,〈他奶奶的一天〉(What A Peaceful Day)是他的畢業作品。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 3

作品名:歐北人生

創作者:徐斌華、施至威、黃造銘、王仁傑、鄭圓衛、傅勗喆

創作年份:2015

媒材:3D電腦動畫

長度:6分37秒

作品說明

職場失意的男子,遇到黑白無常前來索命,當黑無常要取走男子性命的時候,白無常害得任務中斷,因此兩神便起了爭端,卻不小心救活了男子。在最後,任務失敗的黑白無常在夜裡與男子一同喝酒。

藝術家介紹

西門工作室,南臺科技大學視覺傳達設計系動畫組,為一個六人小團隊,團隊成員皆對於動畫有濃厚興趣,有各自擅長的領域,善於製作詼諧的角色劇情,並在詼諧背後加入引人省思的主旨意涵,作品曾經獲獎於青春影展、放視大賞、全國技專院校電腦動畫、螺絲起子影展、新北市學生影像新星獎等競賽。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 4

作品名:胎.夢

創作者:陳佳吟、汪揚、陳映蓉、謝詠竹

創作年份:2015

媒材:數位影像

長度:5分36秒

作品說明

有一個孩子,睜開眼就在甚麼都沒的海上漂流。他既不知道自己從哪裡來,也不知道自己該往何處去。他的腰上繫著一條繩子,另端通向看不見的遠方。雖然最終迎來的是死亡結局,期間他仍不放棄任何一絲求生機會即便他是個尚未出世、對外界認知模糊的胎兒。

墮胎與不墮胎?對抑或是錯?我們尊重每位母親的選擇。作品中想表達的僅是萬物皆有求生的本能,和其與生俱來的生命力。

我們想在影片中表現母親與胎兒之間的聯繫,母親的一舉一動是會影響孩子的;所以在我們的影片裡,主角漂流時遇到的事件其實暗示了母親當下的身心狀況,例如吵架、吸毒。

藝術家介紹

皆為國立台灣藝術大學多媒體動畫藝術學系 101級之應屆畢業生。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 5

作品名:探索者號

創作者:周建安、賈季璇

創作年份:2016

媒材:數位影像

長度:5分55秒

作品說明

這是一部科幻動畫短片,我用科幻的方式去述說一種情感,希望能帶給人不同的想法及可能性。

述說一位太空人執行著一個太空任務,過程中意外的發現了一艘墜毀許久的太空船,好奇心促使他進入殘骸中,更震驚的是發現了一個埋藏在心中許久,不可遺忘且深厚的那段情感。

藝術家介紹

周建安,2016年於國立臺北藝術大學動畫學系畢業,專長於2D手繪動畫及創作,電腦繪圖上色及美術概念圖設定,作品曾入圍國際荷蘭動畫影展、墨爾本國際動畫影展、金馬獎動畫短片複選、國際關渡動畫影展最佳台灣奬、兩岸三地影視學生大賽最佳動畫片等……。

﹉﹉﹉﹉

❖ 遊戲組

➮ 作品介紹 1

作品名:龍之罪

創作者:闕帝強、李育儒、林政德、顧宗翎、陳冠廷、謝秉均、王心岳

創作年份:2015-2016

媒材:Unity 5、3ds Max、ZBrush、Photoshop 部分音樂素材取自 incompetech.com 之可用範圍

作品說明

一款以「龍」為主題的中古奇幻風格動作遊戲,遊戲使用Unity5開發。

劇情敘述一名龍王混血的美少年傭兵格里爾,在某次返鄉時發現控制城鎮出入口的水晶遭竊,而自己居住的城鎮也遭到滅城,人們都消失無蹤,只剩下四處徘徊的冥龍族,為了查明事情的真相,獨自前往遭到冥龍們佔據的魔法古塔尋找答案,也逐漸發現這些戰爭與自己的身世有關……。

遊戲的核心概念為「有限時間內的最大化傷害」,並期望透過遊戲的戰鬥過程,讓玩家強烈感受到「復仇」的滋味,「冥龍」肉體上環繞著抵禦攻擊的保護膜,必須透過連續攻擊破壞,才能造成實際的傷害,因此在戰鬥中必須破防將敵人打入虛弱狀態,並趁著敵人短暫虛弱之時,給予致命傷害。

藝術家介紹

命運龍工作室

台北海洋技術學院數位遊戲與動畫設計系,由七位學生所組成,為了夢想而生,所開發的此作品曾獲得2016放視大賞PC創作組金獎、放視大賞鈊象電子銀獎、放視大賞樂陞遊戲創意獎佳作。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 2

作品名:八岐輪

創作者:黃耀圻、黃柏鈞、譚丙億、莊正、周威、徐立晟、謝鴻翊、周雨蓁

創作年份:2016

媒材:數位遊戲

作品說明

〈八岐輪〉是一款在PC平台上運作的3D動作類遊戲,世界觀以日本神話發想。

古代開天闢地創世的神祉為了保護世界,對抗妖物八歧進行大戰。最後戰成兩敗俱傷的局面,八歧死前化為八岐輪,神祉也元氣大傷。為防止八歧再次威脅世界,神祉死前製作神器天叢雲劍、八咫鏡守護世界。

888年後,八歧恢復了力量,輪影響了大陸上的生物,出現許多危害世間的妖物,產生了一連串的災難。為了避免八岐輪的影響擴大,選出了最強大的英雄「孟脩」,創造出「結界石」將受到八岐輪影響的的地方隔離,把妖物關在結界內,英雄進入結界中掃蕩妖物。在操作上能體驗到動作遊戲帶來的快感。

藝術家介紹

408of2studio,育達科技大學多媒體與遊戲系,由一群喜好玩電子遊戲的學生組成,因為玩遊戲而產生了做遊戲的夢想,目標是做出「自己心目中理想的遊戲」,作品曾獲獎於放視大賞、鈊象電子特別獎等競賽。

﹉﹉﹉

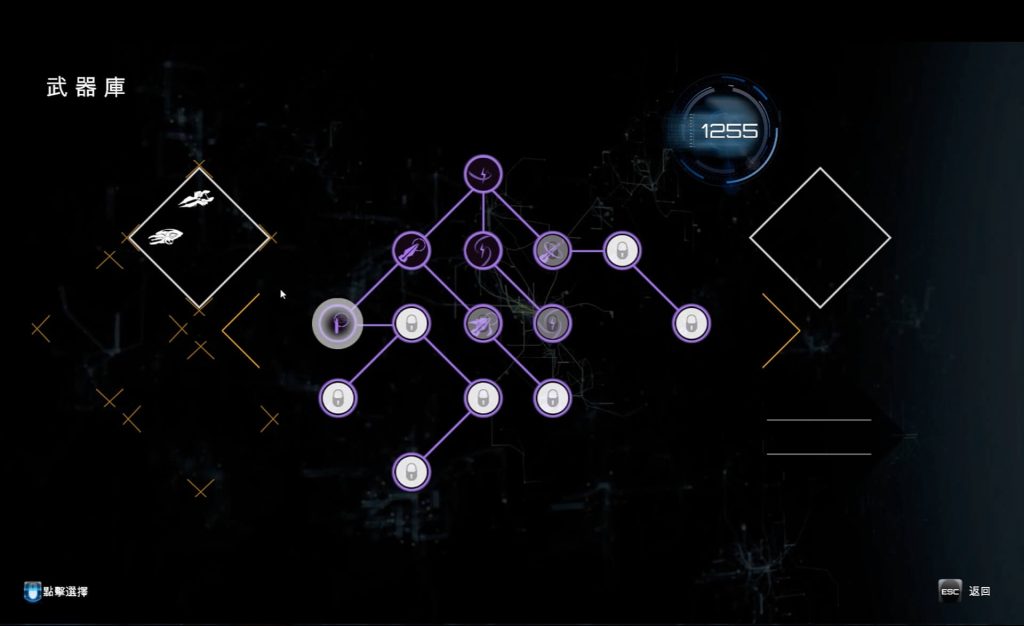

➮ 作品介紹 3

作品名:幻境紛爭

創作者:楊博任、陳柏儒、張健樂、陶忠傑、呂紀徹

創作年份:2015-2016

媒材:PC

作品說明

〈幻境紛爭〉是一款採用 Unity5 遊戲引擎製作的ARPG遊戲。遊戲中將金錢及血量的概念合而為一,創造出獨特的數值變化及全新遊戲體驗,目前正由獨立團隊Expect Studio 獨立進行開發中。

預計在2016年三月進行PC版本的封測,同年七月於PC端及大型主機上發行,並開始嘗試將世界觀及角色轉植於行動裝置。在遊戲中數值系統方面,我們做了一個大膽的決定,讓玩家的護盾能量、武器彈藥、金錢都是同一個數值。在遊戲中我們將其稱為能量,它可以吸收玩家所受到的傷害,但能量值一旦歸零後受到傷害便會消耗生命值,能量值也可用來當作武器彈藥、升級武器以及取得新武器的方式。

藝術家介紹

EXPECT STUDIO

2014年由一群大學生所創立的團隊,後來又加入了一些志同道合的夥伴,每個成員都對遊戲設計抱持著強烈的熱誠,對我們來說,作品是展現自己的媒介。遊戲是一種特殊的媒介,它可以表達一個故事、幻想和理想、人們的心情、想法理念等。只要是心中所想都可以藉由它分享出去,它可以是一部電影、音樂劇以及藝術品,當然也是個帶來快樂的玩具。我們想將心裡所想的世界呈現給大家看,想與大家分享這個有趣的世界。對我們來說一個遊戲就是一個世界。這個就是我們一直以來的信念。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 4

作品名:白色空間

創作者:張嘉晏、蕭力維、曹祖華、徐曼萍

創作年份:2016

媒材:Unity game、Cardboard glasses、VR

作品說明

〈白色空間〉是一款使用Unity遊戲引擎開發,並搭配Cardboard虛擬眼鏡進行的VR虛擬實境解謎遊戲。主要敘述從昏迷醒過來,身處在神秘空間的女主角瓦奧菈,失去了記憶;想要找回記憶的她,必須找到充滿回憶的日記頁,而開始探索這個神秘空間。

使用切換視角、錯視來探索關卡和解開謎題為我們的遊戲主軸。遊戲中玩家沒有移動或走動的操控方式,移動必須靠切換視角來進行,只要與眼睛相關的物件,就能切換到物件的視角上,並用那個物件所看到的角度來觀察環境。如有物體遮擋住視線,想要知道物件背面有些什麼,玩家就需思考哪個物件的視角能看到背面,切換路線的邏輯運用。而透過解開謎題找到隱藏在關卡中的日記頁為最終目的。

藝術家介紹

來自中國科技大學數位多媒體設計系,由張書維老師指導學生製作的 VR 遊戲〈白色空間〉(White Space),張嘉晏負責動畫製作及企 劃行銷、蕭力維負責遊戲程式設計撰寫、曹祖華及齊恩平兩位負責 3D 場景美術繪製設計、徐曼萍負責 3D 模型建模設計、潘倫安負責 2D 主風格設定繪製,這六位同學共同製作。

團隊希望跳脫傳統遊戲設計,增加解謎的趣味感,謎題加入「錯視」概念,並以「用不同角度看,也許會發現原本沒發現的事情。」 為設計靈感,發想出獨特的操控方式「切換視角」。並搭配使用虛擬實境(Virtual Reality)讓玩家更能深刻體驗切換視角的真實感,也 能深入其境在奇幻的空間裡,感受解謎的樂趣。

整體遊戲風格詭譎獨特,而看不見的地方,透過切換視角,找到隱藏的線索,考驗思考,慢慢解開空間的神秘面紗,成為吸引玩家的 獨特要素之一。

曾獲 2016 年全國技專校院學生實務專題製作競賽──第三名,並曾在新一代設計展、全國技專校院學生實務專題製作競賽暨成果展、 放視大賞展出。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 5

作品名:偃月之日

創作者:林宏嘉、曾楷棠、馮承敏、陳昱嘉

創作年份:2016

媒材:行動裝置應用程式益智遊戲

作品說明

故事中運用了中式天狗與日式天狗的結合,創造出全新的環境議題故事文本,以文言文方式呈現故事內容,獨特的物理運作,可以為小朋友鍛鍊思考及想像發展。而過關的方式不只一種,在故事功能選項,AR故事書可以做為小朋友的核心記憶,從小就給予正當的思維,也可以做為他們以後的發想基礎,增加親子互動方式,給予現在人缺少與小孩的陪伴時間。

角色設計以結構面體融合色塊漸層表現,美術元素則採同中求異的方式,呈現出優雅細緻的唯美風格。而角色裡的造型、場景、重要物件也成為風格設定中不可或缺的一部份。

音樂設計理念則是在所有歌曲中以中式和日式風格為主創作,編曲方面則以管弦樂方式進行編排,每個關卡運用不同的故事和美術作為創作靈感,讓音樂能夠融入遊戲當中。

藝術家介紹

偃月之日來自樹德科大動畫與遊戲設計系,四位男大學生組成所製作的遊戲,希望大家能在遊戲中獲得一些不一樣的想法,我們希望藉由遊戲嘗試的去改變世界,因為有愛所以勇於實現。

﹉﹉﹉﹉

❖ 互動組

➮ 作品介紹 1

作品名:aintavase

創作者:李宜庭

創作年份:2016

媒材:Neopixel, 3D printing, Acrylic

作品說明

〈aintavase〉是一件結合裝置實體與投影影像的互動作品,作品發想來自於蒲公英種子被吹走的美麗瞬間,希望吹蒲公英的這件事情能夠讓人感到興奮與期待,更能享受整個體驗過程。

藝術家介紹

李宜庭,實踐大學媒體傳達設計學系創新媒體組,喜歡做裝置,也喜歡發現新東西。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 2

作品名:轉移Shift

創作者:羅芷榕、陳琪惠、簡勻榆、廖柏鈞、楊于萱、林玗慧

創作年份:2016

媒材:LED、Arduino、PVC、HCS、ABS、光學彩膜、機構組件、壓克力、珍珠板、棉、木

作品說明

〈Shift〉,中文為〈轉移〉,是一個觀眾能夠參與互動且改變展演結果的立體雕塑裝置。

「手機乘載著我們許多資訊,你人在哪裡,說過什麼話,做過什麼事,手機全都瞭若指掌。

我們是如此依賴手機,如果有天,手機被賦予生命,它會怎麼看待你這個主人?要是手機與手機之間能彼此交談,他們會談論些什麼,我們的秘密會不會都被揭露出來呢?」

把原本只屬於人類的生命現象轉移到手機上,觀者以自己的手機作為互動接觸點,裝置使用多種媒材與技術打造絢麗的視聽效果,展現手機彼此之間交互議論、高聲喧談主人們的資訊與隱私等過程,期望觀眾在體驗後,能更重視過度依賴手機、虛擬成癮等議題。

藝術家介紹

羅芷榕,廣泛接觸各大領域,期望利用不同媒材與專業,創造更多不同的藝術火花。陳琪惠,期望在原有的領域加上跨界的結合創造更多可能。簡勻榆,認為藝術與社會的關聯息息相關,希望能以作品來讓社會更美好。廖柏鈞,作品多在探討科技進步帶給人類的影響,期望能讓社會更美好。林玗慧,對於互動裝置、體感裝置與新媒體藝術有濃厚興趣,專長多媒體程式設計及互動科技。(上述五位藝術家均為元智資傳應屆畢業生)

楊于萱,國立清大資訊系統與應用所研究生,期許自己具有高水準的科技藝術才能,將人文與科技結合,擦出為之一亮的火花。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 3

作品名:光,相見,因手機

創作者:王秋雯

指導老師:許素朱

創作年份:2016年

媒材:智慧型手機、網路

作品說明

科技的進步帶給人們生活便利,虛擬的通訊世界讓大家交流變得快速,但真實世界人與人的情感距離卻越來越遠,內在交流的緊密與豐富性卻因之而貧乏。「近年來大家使用手機卻不見面」是本作品所關注的社會議題。我們以「光,相見,因手機」為創作主題,嘗試探索我們在追求手機工具的精進與便利性的同時,莫忘「人與人真實情感溝通」的重要性。作品結合網路社群、物聯網,運用手機跨螢幕技術作為網路行動藝術用來增加彼此情感的表現手法,讓參與者以遊戲式的手機互動,以逆向思維方式讓參與者「使用手機就是要見面」。本作品由人與人先相見,再進而做Google Map打卡,並透過物聯網控制讓遠端藝術燈發亮;本作品可在anytime與anywhere進行跨媒介行動,形成「大家一起來」的網路行動與裝置藝術。

藝術家介紹

王秋雯,國立臺北藝術大學新媒體藝術研究所,專長為網路藝術、互動藝術。主要創作題材以網路社群之相關議題為主,探討虛擬世界的情感轉移、網路成癮使人與人之間疏離的社會現象。

許素朱,新媒體藝術學系教授,主要專長為互動藝術、未來博物館、科技藝術文創,是台灣科技與藝術的紅娘與領航者,執行過無數科技部、經濟部、教育部科技藝術重要結研究與創作。個人志向,當俠女;興趣,浪跡天涯。

﹉﹉﹉

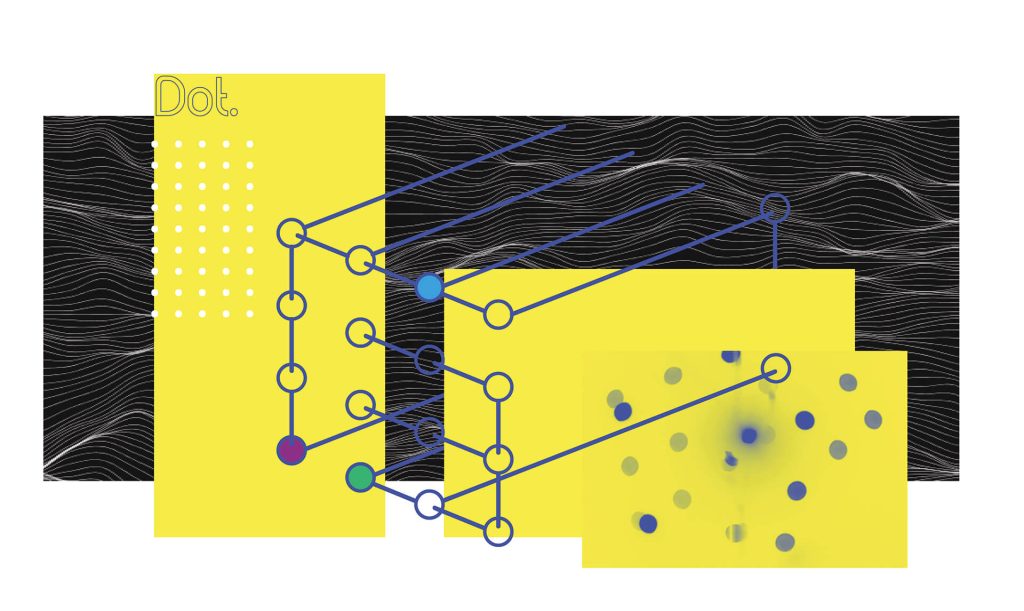

➮ 作品介紹 4

作品名:點

創作者:劉晉豪

創作年份:2016

媒材:Led、鋼架

作品說明

視覺往往是人們最先接受到的一面,透過這項裝置我想讓這空間中的聲音,轉換為視覺,讓觀者達到視覺與聽覺同步,融入空間中的感覺。

在製作裝置之前,我想做的是舞台表演,起初我就想做個以裝置為主的表演,最後決定是以燈光裝置作為我的表演視覺來源,以LED作不同的組合產生變化。為了讓我的裝置與場地空間產生關聯,我決定把我的裝置作成互動的形式,選擇寧靜昏暗的地方作為我的表演場地以襯托出光。

藝術家介紹

劉晉豪,實踐大學媒體傳達設計學系創新媒體組三年級,作品多為互動裝置、影像互動,常用自身的經歷與想法做為作品的發想,並思考人與各物之間的關係來進一步發展發想,擅長用編寫程式與實體裝置來完成作品。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 5

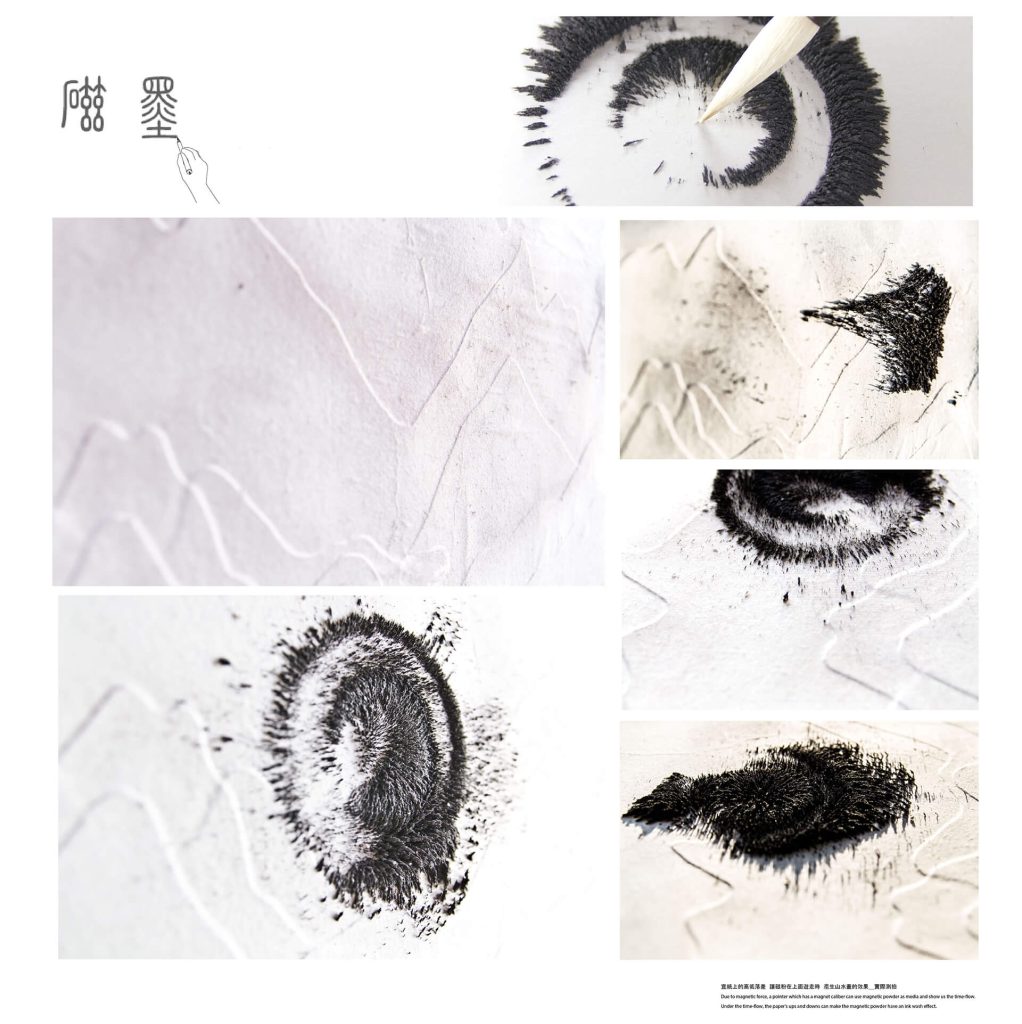

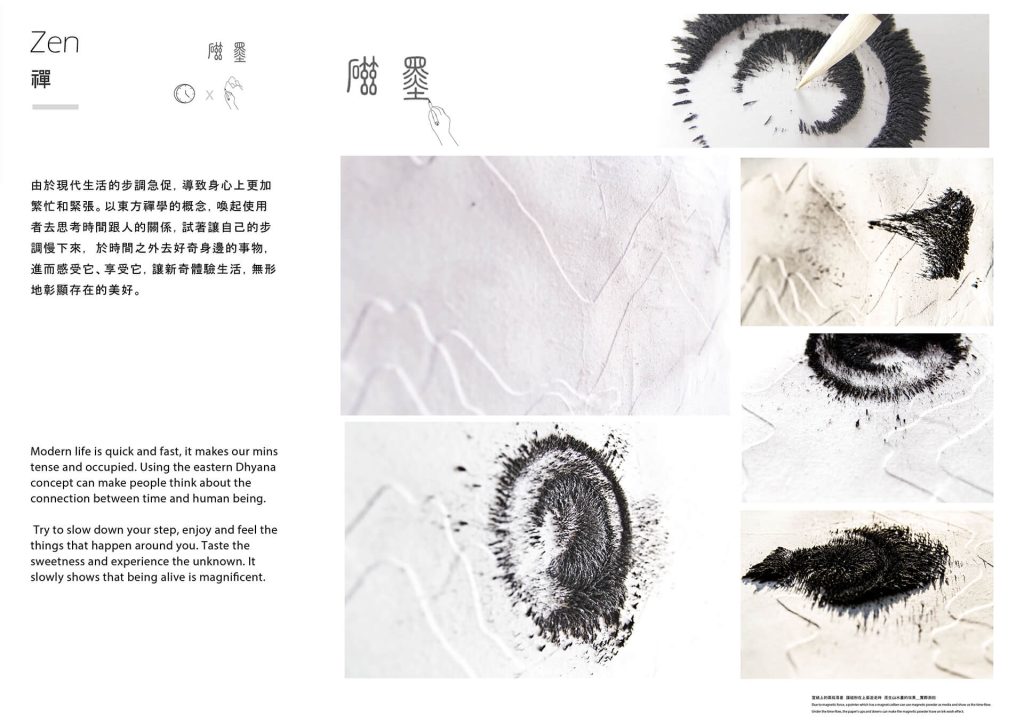

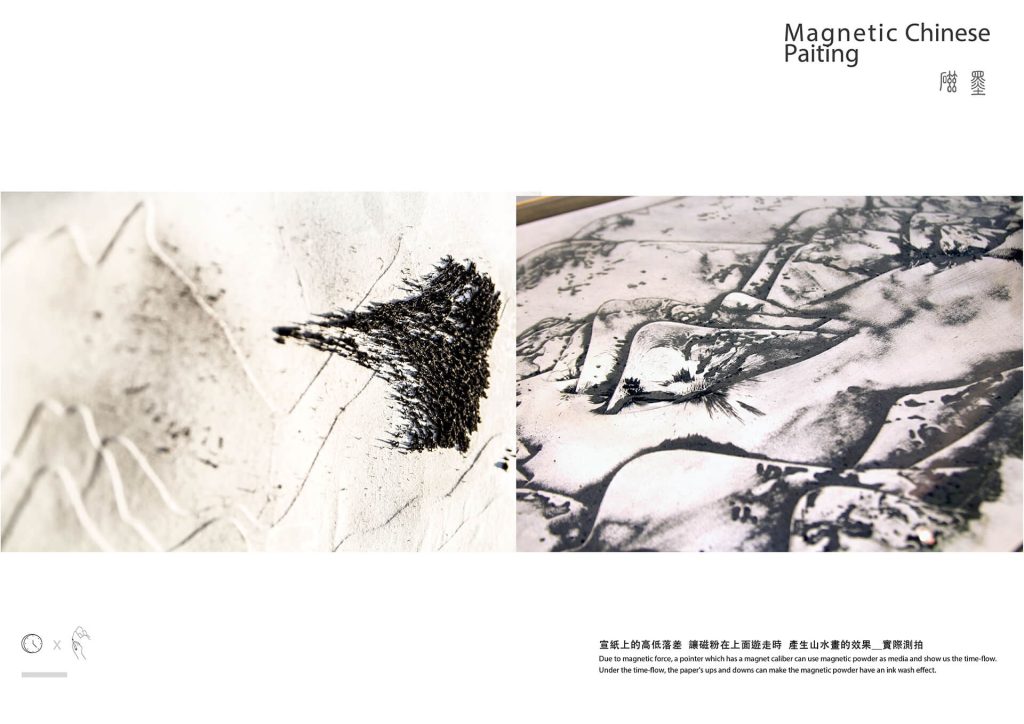

作品名:磁墨

創作者:蔡東伯

創作年份:2014

媒材:磁鐵、磁粉、Arduino、紙張、磁力指針

作品說明

分秒是人們行進的指標,時日為生活累積的加乘,我們對於時間的觀察,會藉由窗外的光影或空氣的溫度來感知晝夜,因而人對時間總是懷抱著好奇與注目的心情。在東方水墨中,作品是藝術家運用耐心與毅力,發揮禪的精神及累積大量時間醞釀而成,而光陰之洗禮更是象徵水墨作品的價值,結合東方山水墨藝術與時間現代裝置,賦予時間畫作之美。由於現代生活的步調急促,導致身心上更加繁忙和緊張,以東方禪學的概念,喚起使用者去思考時間跟人的關係,試著讓自己的步調慢下來,於時間之外去好奇身邊的事物,進而感受它、享受它,讓新奇體驗生活,無形地彰顯存在的美好。

藝術家介紹

蔡東伯,就讀於實踐大學媒體傳達設計系,喜歡以各種複合媒材作創作跨領域的結合。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 6

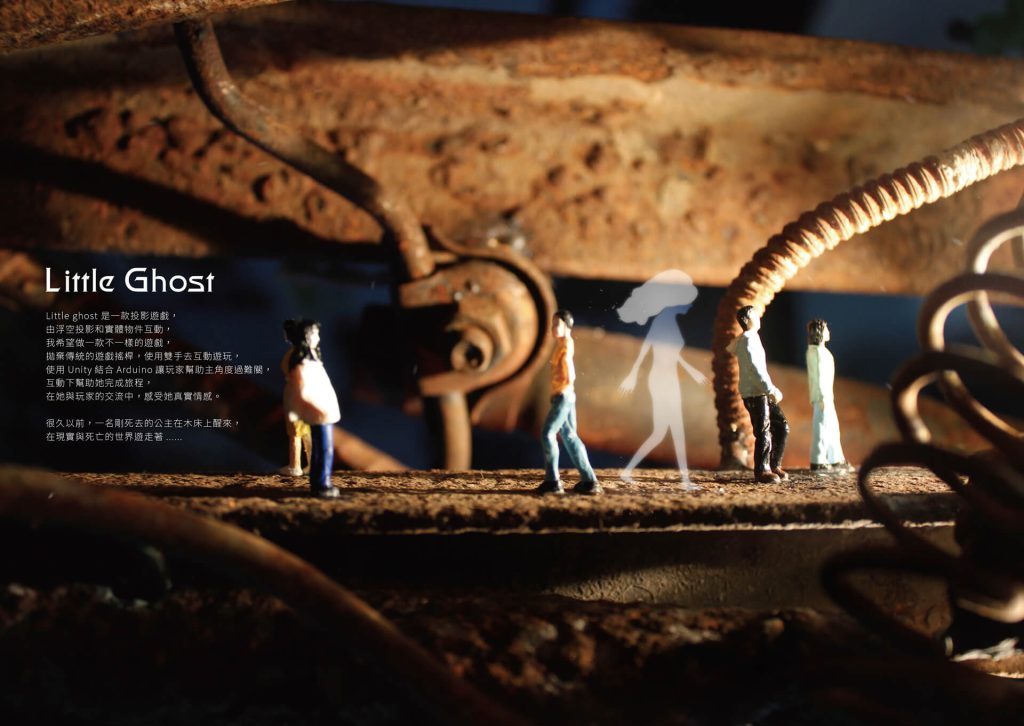

作品名:小小鬼魂

創作者:薛光成

創作年份:2016

媒材:投影互動、紙張、Arduino unity

作品說明

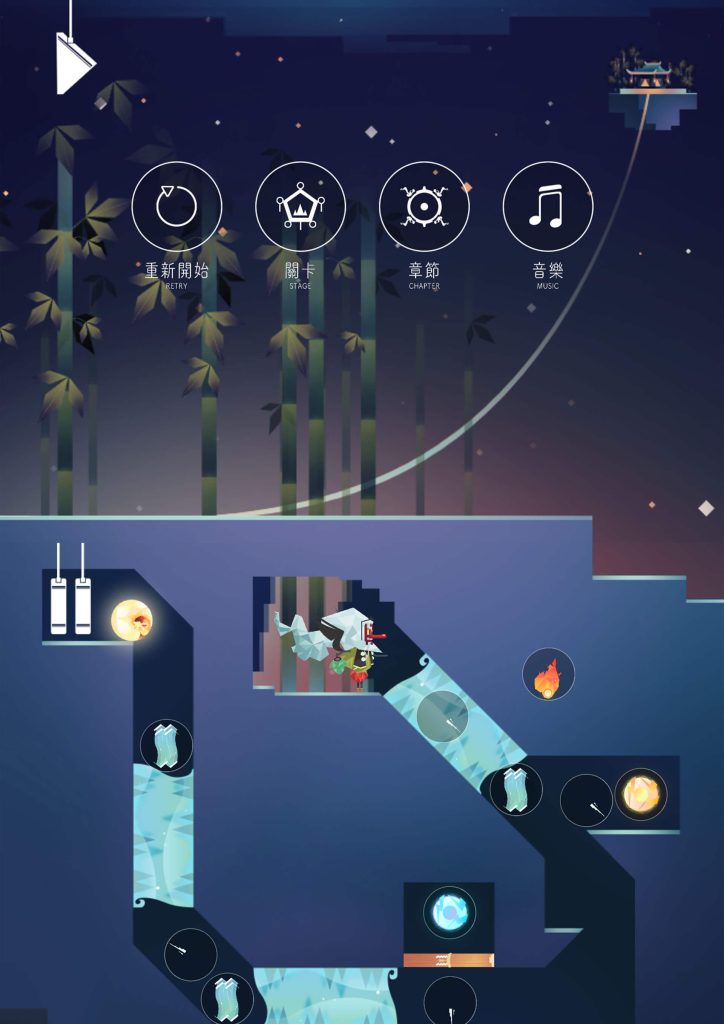

〈小小鬼魂〉是一款投影遊戲,由浮空投影和實體物件互動,我希望做一款不一樣的電玩遊戲,使用Unity結合Arduino,拋棄傳統的遊戲搖桿,使用雙手去互動遊玩,讓玩家幫助主角度過難關,互動下幫助她完成旅程,在她與玩家的交流中,感受她的真實情感。很久以前,一名剛死去的公主在木床上醒來,在現實與死亡的世界遊走著……。

一開始發想,想要改變人們常常對於遊戲裝置的定義,螢幕和遊戲搖桿,我思考要如何拋棄這兩種裝置,然後開發一個新裝置去呈現一款遊戲,一款橫向捲軸為基礎的遊戲。為了不使用螢幕,而打造真實的場景,不使用遊戲搖桿,改用雙手去引導幫助主角,主角則使用投影方式呈現。當角色遇到困難時,玩家就要用手幫助她,例如:用手讓她當做跳台、用手電筒照亮她的路或是用手觸摸機關等等,而角色會和玩家有所互動,表現出角色的感情。

藝術家介紹

薛光成,實踐大學媒體傳達設計學系,擅長製作電玩遊戲美術與新媒體裝置創作,致力於「電玩遊戲」結合於新媒體設計。作品曾獲獎於4C數位競賽金賞。

﹉﹉﹉

➮ 作品介紹 7

作品名:赤.色碼

創作者:蔡東真

創作年份:2015

媒材:互動裝置

作品說明

文字是一個國家所代表的重要文化,從文字當中可提煉出深遠的歷史意義和各種意象。傳統五種正色(青赤黃白黑),除了代表顏色,更可表示四季及生命中的各種意象。而「赤」在正色中代表著炎熱、火焰的色彩,人們可從色彩中能感受到火焰散發的熱情。作品〈赤.色碼〉以電腦程式來創造如蛛網般的筆觸,當參觀者拿起筆塗鴉時,可即時於桌面產生美麗,且獨特的圖形,也透過程式運算,賦予五種正色不同的意義及型態。

藝術家介紹

蔡東真,生於1989年高雄縣,是一名對科技、設計及藝術有著極大熱情的創作者。目前畢業於國立雲林科技大學數位媒體數計系碩士,主要從事互動設計、互動新媒體及科技藝術等領域,嘗試將互動與各種媒材結合,以實際動手做來感受創作的魅力。

➽ 表演活動

開幕特別表演

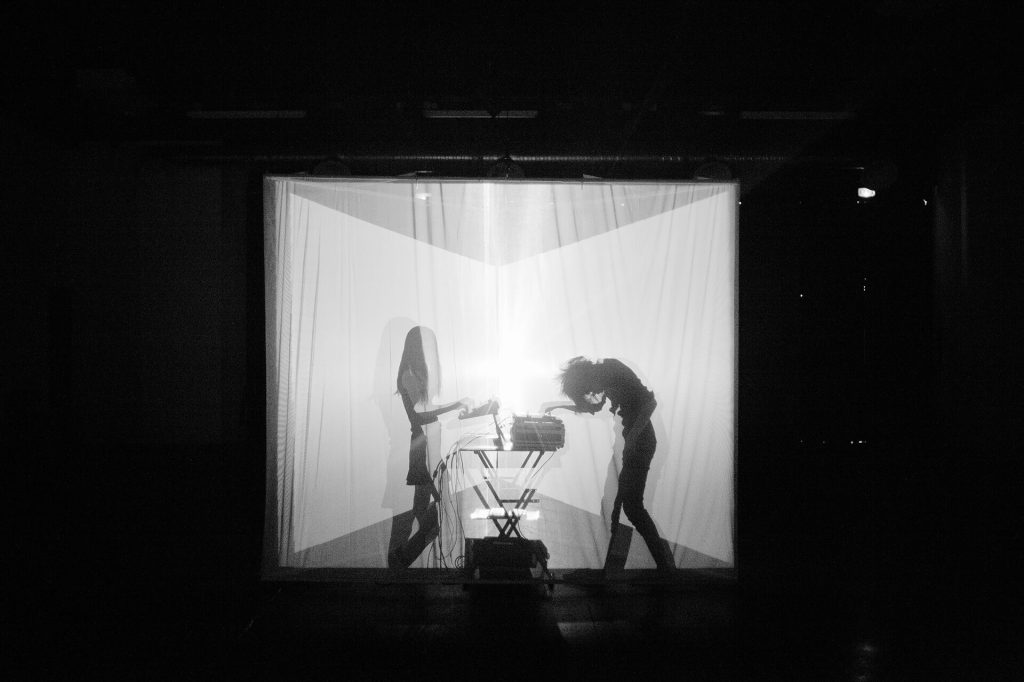

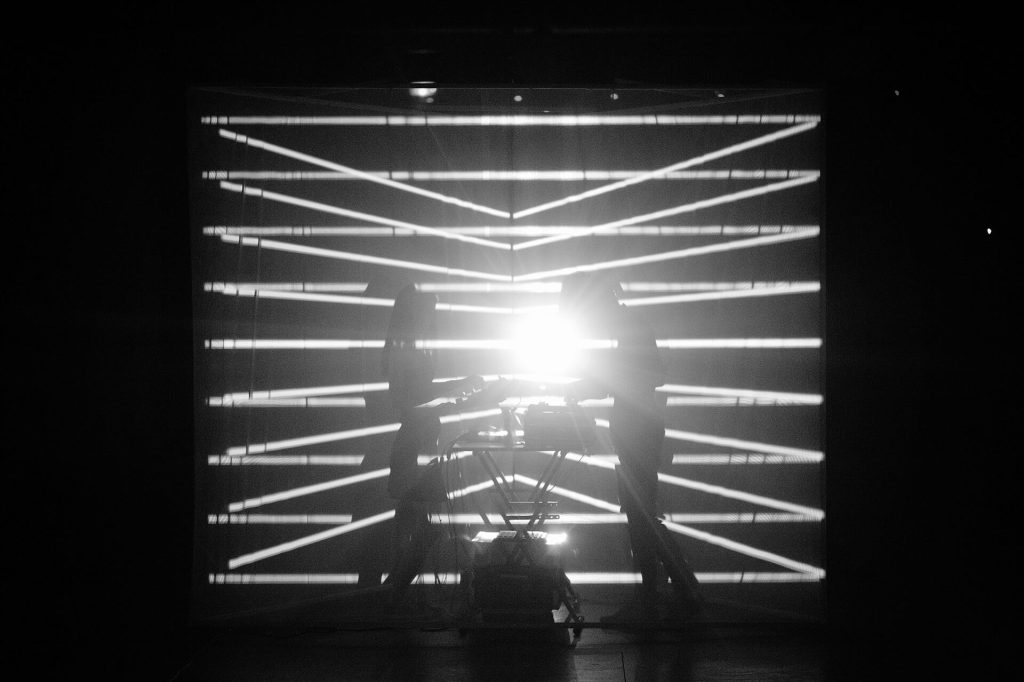

《Late Speculation》 Nonotak

作品介紹

Nonotak 擅長創造炫目的視覺藝術裝置,透過表演為裝置注入生命力,經常融合電音節拍、閃光燈光影效果以及將藝術家自身包圍的多屏幕布置。在作品〈Late Speculation〉中,諾埃米‧西菲與中本高見透過使人沉醉的表演,模糊虛實之間的區隔,營造一個充滿互動聲光變幻的空間氛圍,讓藝術家與觀者皆置身其中。

藝術家介紹

NONOTAK Studio是插畫家諾埃米‧西菲(Noemi Schipfer)與建築師兼音樂家中本高見共同創作的計畫。兩人採用聲光裝置以及表演,營造飄逸、沉浸式的夢境般場景,將觀眾團團圍繞並扭曲他們的現實觀。表演借重中本高見對空間與聲響的巧妙運用,並採用西菲擅長的動態視覺技術以及複雜的幾合圖形插畫。兩人除了曾登上富比士評選的歐洲地區藝術界「30歲以下30名創業者」榜單,裝置藝術也展出於愛馬仕、Wave Studios、耶路薩冷燈光節、STRP雙年展、英國泰特美術館、加拿大MUTEK電子藝術節、日本TodaysArt藝術節、法國Scopitone 藝術節以及澳大利亞糖山藝術節,激勵他們持續擴展創作疆界,擄獲全球觀眾。

﹉﹉﹉

表演獎首獎演出

作品介紹

在未來世界中,充斥著陪伴我們的親密科技、仿生家電、機械飛行器,而非另一個肉身生物。若在這世界獨活,終究這也只是一個生存的終極實驗。

人類的日常揭穿了存活的秘密,我們所處的是一個被怎樣監視的世界?而監視我們的是旁人?國家?還是外星生物?又更甚是我們正漂移在宇宙的黑洞中?因為心眼隨眠,而看不見洞外的無垠邊際。也是吧,我們正活在宇宙的漆黑中,在迎面而來的幻象,我們撥開了霧,試圖喚起昏沈的意識與情感,和未來世界共生。

《火炬下的囚犯》重新詮釋柏拉圖的洞穴理論,以科技導入,試圖用程式碼控制無人機的飛行並與人類的身影對話,輔以高速攝影機辨識四軸無人機進行定位,試圖解決當下的生命難題。

藝術家介紹

星際中流浪的「遊牧行星」,吸收了身邊的小星球,形成了擁有生命,而完整的星球,如同他們的團隊,揉合「數位、藝術、表演、聲音」。遊牧行星成立於2014年,結合各領域藝術家,聯合創作之模式運轉。本作品與台大網媒所imLab(洪一平教授)合作,以高速攝影機定位四軸無人機,在舞蹈實驗中,進行創作模式的進化,不單純於表演形態的表現、更作為藝術家應用於創作之新形式。

| 陳依純 計劃負責人、藝術總監 |

鄧雯馨 導演、聲音設計 |

| 鄭伊雯 編舞 |

黃于芬 演出 |

| 洪一平(imLab) 技術總監 |

羅禾淋 無人機追蹤技術、機構整合 |

| 周孟勳、蒙捷文、梁馨文、王瀚磊 無人機動作編排、校正與測試 |

黃郁傑、林利津 無人機定位技術 |

| Be Wild Studio 視覺設計 |

王妤安 平面設計 |

| 許汝翡 舞台設計 |

林子荃 無人機裝置 |

| 鄧婷文 導演助理 |

黃彥勳 舞台監督、燈光設計 |

| 呂剛帆、鄧婷文 劇場攝影 |

戴宏霖、洪譽豪、陳霈穎 動態攝影 |

➽ 數位藝術平台

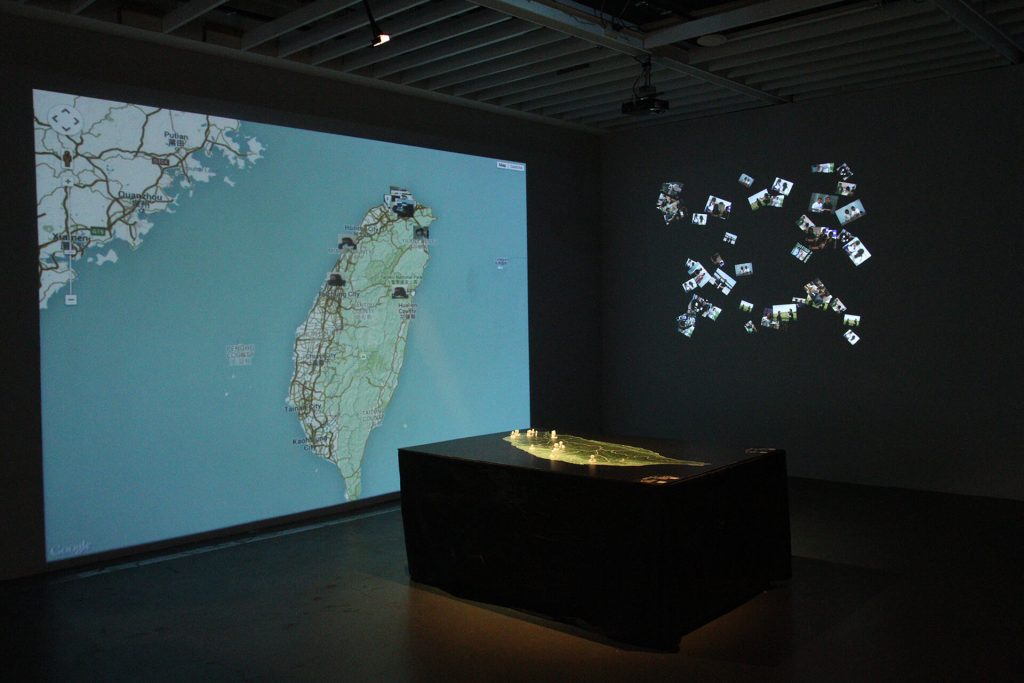

國際交流駐村創作展

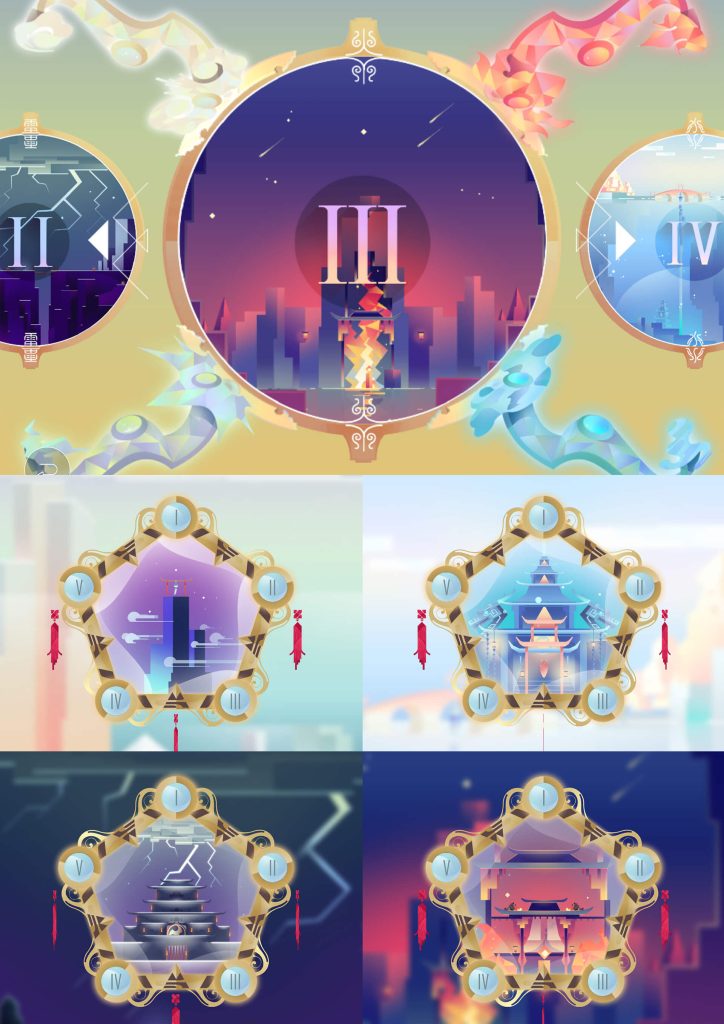

台北數位藝術節國際交流駐村計畫於2009年展開,以數位藝術為核心,提供台灣與國際藝術家雙方駐地創作、交流的實質機會,以及「駐地、創作、展覽」一次到位的藝文資源。今年邁入第七屆的「法國里昂GRAME國立音樂創作中心駐村計畫」,邀請台灣新媒體藝術家張晏慈,以及由法國里昂GRAME國立音樂中心、法國里昂國立高等美術學院聯合推薦的法籍聲音藝術新秀,伊格爾‧凱丘斯基,於今年台北數位藝術節展出。張晏慈作品〈印象城市〉互動裝置結合觸覺與聽覺,將城市聲音轉化為石頭肌理,交由觀者摸索、還原、聆聽。伊格爾‧凱丘斯基〈銅脈〉則結合了電玩與音樂創作。作品靈感來自1980、90年代科幻小說以及電腦影像對數位世界的描繪,是一套以虛構數位世界為背景的電玩遊戲。玩家玩遊戲時,各個關卡所產生的特殊音符與和弦,都錄製成部分配樂,兼具遊戲、實驗與創作樂趣。

﹉﹉﹉

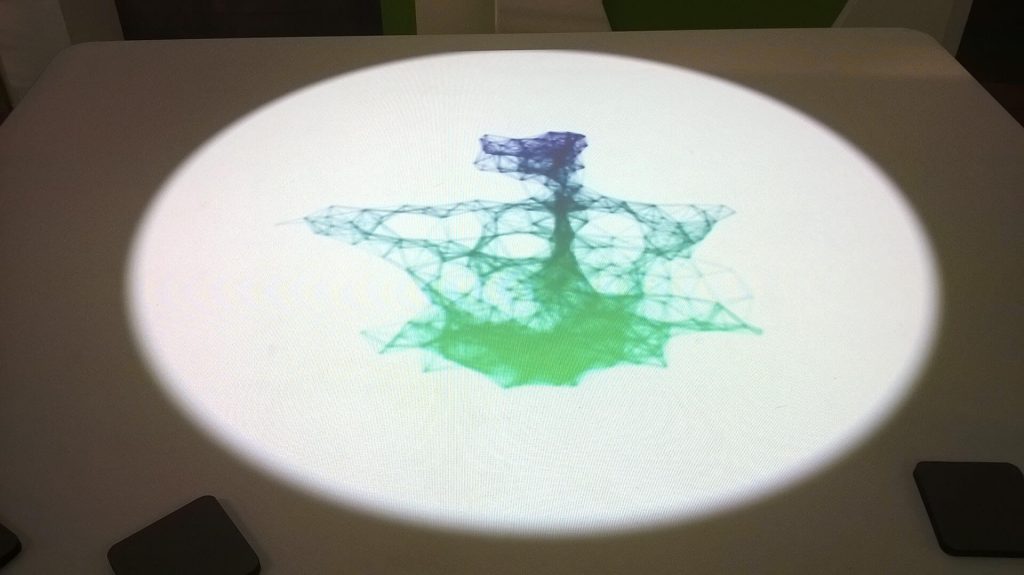

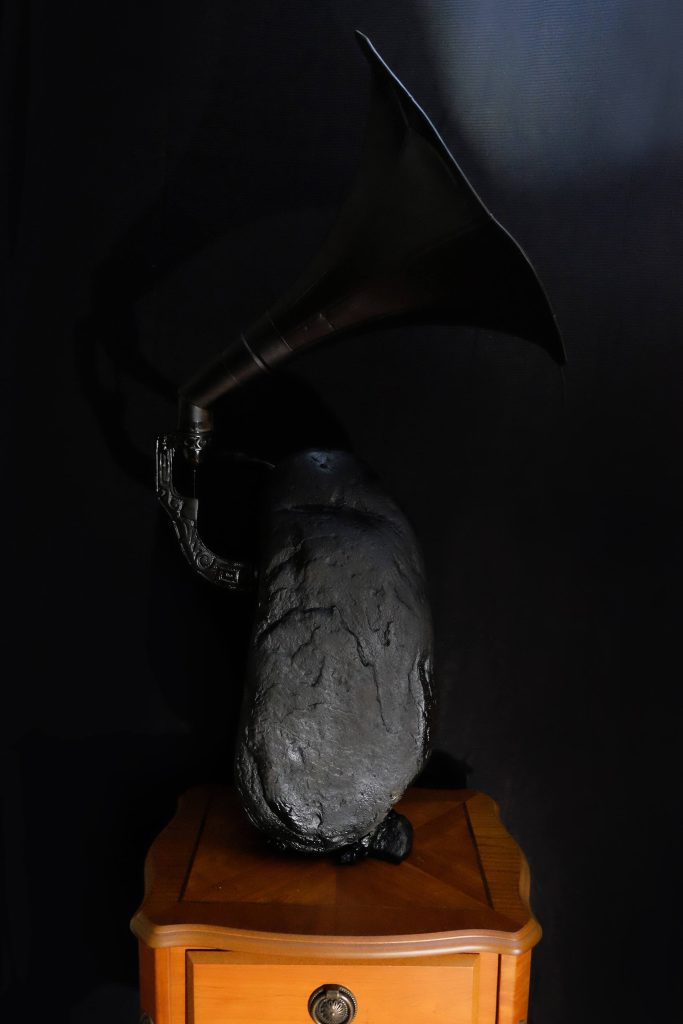

➮ 作品介紹 1

《印象城市》 張晏慈

作品介紹

〈印象城市〉是一件互動的聲音裝置,「印象」所指為對聲音的模糊記憶,藉由聲音紀錄與互動裝置的方式,將觀眾探索音景的過程,與藝術家張晏慈對城市聲音的想法交織在一塊。石刻上的圖樣或文字是人類歷史上保存記憶的方式之一,石頭沉重且不易被自然現象破壞,被賦予傳承與紀錄的任務。張晏慈依照城市的街道地圖,到各區蒐集聲音並記錄錄音的地點。作品使用導電油墨,將簡化的地圖畫在石頭上,當觀者觸碰石頭時,雖無法辨識街道的路徑,但依著石頭的肌理去摸索,仍彷彿徘迴於城市,並漸漸地開啟城市音檔。在這作品之中,將石刻以視覺的閱讀轉換成觸覺與聽覺的形式,不但是記載聲音的象徵,更是觀者尋覓、聆聽與混合聲響的介面。

藝術家介紹

張晏慈為台灣新媒體藝術創作者。自2011年起,嘗試各種跨領域以及實驗聲響的創作,作品曾經於國際藝術節與研討會中呈現,包括奧地利林茲電子藝術節、義大利roBOt音樂藝術節、Linux聲響會議以及ISEA等等。自2014年起,於林茲藝術與設計大學就讀文化介面學系碩士。2016年,參與交換計劃至日本情報科學與藝術學院(IAMAS),期間於東京與名古屋演出。

﹉﹉﹉

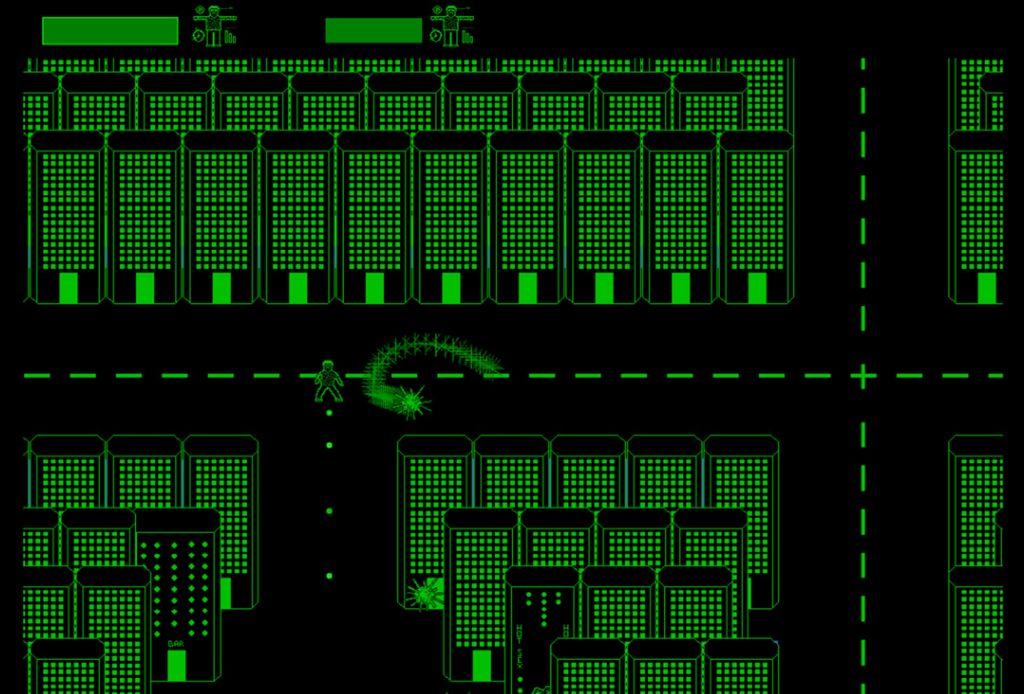

➮ 作品介紹 2

《銅脈》 伊格爾‧凱丘斯基

作品介紹

〈銅脈〉是一套以虛構數位世界為背景的電玩遊戲,靈感來自1980、90年代科幻小說以及電腦影像對數位世界的描繪。

「Abraham Murder」是一個半人半機械的複製人,原本被設計成終結者,程式卻出了問題。他的創造者為了清除錯誤程式,釋放電腦病毒。「亞伯拉罕」(Abraham)必須找到其他電腦程式,才能發揮潛藏的力量。他必須精進戰技,努力鍛鍊,才能深入敵營。玩家操控「亞伯拉罕」的電腦程式,對抗病毒和大魔王,途中經過各種賽道、迷宮、虛擬城市以及充滿錯誤程式的世界。

玩遊戲時,玩家同時也在錄製一部分的遊戲配樂,因為每一個音符和合弦的產生,都源自各關卡的特殊情境。這種遊戲式的創作實驗讓玩家可以選擇性的改變玩法,提升遊戲中的參與度。

藝術家介紹

法國出生的伊格爾‧凱丘斯基,年少時曾在多國居住。

熱愛音樂和寫作,為了錄製首張自創專輯,學習多種樂器。他洗掉知名歌手的唱片,灌錄自創音樂,也就是用了DIY的概念。一手創造的角色「亞伯拉罕‧謀殺」(後來成為他的藝名),是個無精打采、幻想破滅的搖滾巨星,在電玩以及短篇動畫的世界中,闖越層層關卡。從法國里昂的藝術學院畢業後,凱丘斯基帶著他的音樂、動畫以及電玩,打造屬於自己的創作小宇宙。影響他的包括約翰‧卡本特的恐怖科幻片、菲利浦‧葛拉斯的極簡音樂、貝克以及艾倫‧維加。「亞伯拉罕」這個角色也為他的音樂注入獨特氛圍。

➽ 推廣活動

創作論壇

| 11/11(五) | 19:00 第十一屆台北數位藝術節開幕暨頒獎典禮 (5號倉庫) |

| 20:00 開幕表演 Nonotak〈Late Speculation〉(5號倉庫) | |

| 11/12(六) | 論壇 |

| 14:00-15:00 NAXS corp.(前CBMI)|僭入虛擬(Dive into Virtuality) | |

| 15:00-16:00 阿努克‧薇普荷希特(Anouk Wipprecht)|機器洋裝跟親密介面(Robotic Dresses and Intimate Interfaces) | |

| 16:00-18:00 柯納莉亞‧索爾弗蘭克(Cornelia Sollfrank)|創造共同(Creating Commons) | |

| 工作坊 | |

| 11:00-17:00 微生物燃料電池工作坊(Microbial Fuel Cell Workshop) | |

| 表演 | |

| 19:00-19:30 國際駐村展表演|Abraham Murder|〈Master Systems〉 |

| 11/13(日) | 論壇 |

| 14:00-15:00 伊凡‧亨利克斯(Ivan Henriques)|混種形式(Hybrid Form) | |

| 15:00-16:00 龜井潤(Jun Kamei)|生物學作為一種新工藝形式(Biology as a new form of craft) | |

| 16:00-18:00 國際交流駐村創作論壇 | |

| 工作坊 | |

| 12:00-17:00 柯納莉亞‧索爾弗蘭克(Cornelia Sollfrank)|知識的建檔與傳播作為藝術實踐 (Preserving and Distributing Knowledge as Artistic Practice) (14:00-15:00休息時間) | |

| 11/18(五) | 論壇 |

| 18:30-19:30 埃米‧西菲(Noemi Schipfer)| NONOTAK:線條、光影、空間、聲響 | |

| 11/19(六) | 論壇 |

| 14:00-15:00 台北數位藝術獎創作論壇 | |

| 15:00-16:30 K.T.科藝獎創作論壇 |

專家導覽

| 11/12 (六) 14:00 | 曾鈺涓 世新大學公共關係暨廣告學系副教授 |

| 11/13 (日) 14:00 | 王柏偉 藝評 |

| 11/19 (六) 14:00 | 王咏琳 策展人、藝術評論 |

| 11/20 (日) 14:00 | 曾靖越 臺北市立大學視覺藝術學系助理教授 |

➽ 媒體專區

宣傳短片

NEWS

NEWS